结构化视野下小学数学课的纵横拓展

新课标要求教师以结构化的视角对教材内容进行整体解读和结构梳理,以培养学科核心素养目标为旨归,基于学生的认知规律和学习需求设计挑战性任务,拓展学生的探究空间,让学生在横向、纵向拓展中深度学习,完善认知,发展高阶思维,促进数学核心素养的发展。

郑毓信教授曾指出:“数学对象的建构事实上是一种整体性的建构活动。或者说,数学的对象并非各个孤立的模式,而是整体性的‘建构’。”因此,要想让学生真正掌握数学知识的本质,教师应该“设计体现结构化特征的课程内容”,以系统、关联的研究视角设计课堂教学。但是教材的编写往往是零散的、孤立的,教师应该对教材内容进行适当拓展和补充,使这些零散的、孤立的知识碎片凝成完整的知识网络,完善学生的认知结构。结构化的教学更能促成学生深入学习,拓展学生对数学概念的深度理解,发展高阶思维,促进学生核心素养的发展。

一、纵向拓展——由变趋深,让数学思维更高阶

教材是学生学习的重要载体。当前教材是按照学段划分单元的编排需要,将本质相同或相似的知识点分散在不同的学段和单元中,这样的知识编排缺乏整体性和系统性,不利于学生的理解与整体建构。教师应以结构化的视角对教材内容进行整体解读和结构梳理,以培养学科核心素养目标为旨归,基于学生的认知规律和学习需求设计挑战性的任务,通过不断变式拓展学生的探究空间,让学生在有意义的学习过程中提高分析问题和解决问题的能力,从中培养批判性思维和创新思维,发展高阶思维。

(一)重构问题体系,清晰认知结构

教材内容较为精炼,许多有助于学生概念建构的资源未能直观呈现,无形中增加了学生学习的困难。教师在深入分析教材内容的同时要了解学生已有的知识基础和能力基础,基于学生学情,立足学生的疑难点来设计核心问题,让学生经历知识的形成过程,在探究中了解知识的来龙去脉,完善数学模型,加深对知识的理解,清晰认知结构,进一步提升核心素养。例如,在教学《轴对称再认识(一)》时,有的学生对于“平行四边形是不是轴对称图形”存在疑惑,即使通过对折等方法验证了平行四边形是无法沿着一条直线使两边重合的,依然无法从心底认同结论,因为在他们的认知中,凡是能够分成两个相同部分的图形就是轴对称图形,平行四边形恰好符合这一特点。如何解开学生心底的疑惑,使他们的问题最终有一个终结点呢?教师以结构化理念为指导,基于学生的理解性学习设计拓展问题,让学生在具有结构化的问题体系中操作、讨论、交流,真正感悟知识之间的内在联系与变化规律。

问题1:怎样才能使平行四边形的两边重合呢?

学生通过实际操作最终发现,只有将平行四边形剪开并旋转,才能重合。

问题2:你能改变平行四边形的其中一个点,让它变成轴对称图形吗?

学生操作后发现,当把平行四边形变成梯形后,才可以实现对折后完全重合的要求。

然后,教师通过动画演示,让学生明白平行四边形确实是对称图形,只不过是沿着中心点旋转180°才能实现重合,因此它是中心对称图形。通过这样的深入拓展,学生在问题的引领下真正经历知识的形成过程,加深了对图形特征的本质理解,使认知结构更清晰。

(二)聚焦概念本质,梳理方法结构

学生在学习中经常会遇到一些难点,而对于这些难点,如果教师仅按照教材编排简要讲解,是难以突破的,需要精心设计、巧妙引导、适当拓展。如学生计算周长时总是受到面积的干扰,导致计算方法错误,即使懂得区分周长和面积,但计算周长时还会出现多算或少算的现象。归根结底,这是因为学生对概念的理解浅表化,未触及概念的本质。如何突破呢?教师着眼于整个单元的核心内容,设计开放性的“大问题”驱动学生探究:请用两个完全一样的长方形(长10厘米,宽7厘米)拼出新的图形,并计算新图形的周长。

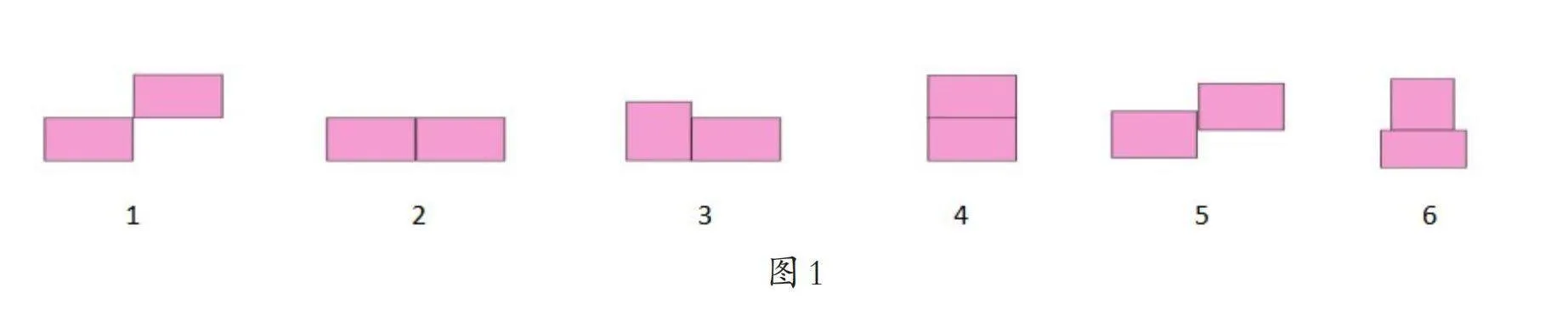

学生经历观察、操作、分析、归纳等学习过程,最终梳理出具有代表性的6种图形(如图1所示)。

首先,教师引导学生分类:1、2、3、4号图形能够算出周长分为一类,5、6号图形不能算出周长分为另一类,并动手计算1、2、3、4号图形的周长,从而梳理出计算周长的多种方法,如依次加、消边法、分类加、平移转化等,丰富了学生解决问题的策略。

其次,教师引导学生进一步探究,鼓励他们发现、质疑。学生发现2、3号图形虽然拼法不同(即形状不同),但由于消失的边一样,所以周长一样,还发现消失的边越长,新图形的周长就越小,甚至发现利用消边法,6号图形也能算出周长了,与2、3号图形的周长一样。根据前面发现的规律,学生还估算出5号图形的周长范围介于54和68之间。

最后,教师引导学生沟通联系,发现计算规则图形和不规则图形的周长时,不管采用哪种方法,其实都是计算图形所有边线的总和,从而直击周长的概念本质,突出方法之间的联系,促进了学生观察能力、分析能力、推理能力和思辨能力的提升。

(三)创生探究空间,培养思维结构

数学教学不仅是知识的教学,更是数学思想方法的教学,学生思维结构化是课程教学的根本目标,因而是数学教学的核心。教师在教学中通过适当拓展延伸,致力于引导学生形成结构化的思维,使他们在解决问题时思路更清晰、更高效。

例如,在六年级上册《百分数的应用》教学中,教师基于生活中“双十一”购物的真实问题创生探究空间,借助以下三个结构化问题驱动学生深层次思考:双十一之前,某品牌彩电商家悄悄涨价20%,活动期间推出特大优惠,降价20%,那么现价比原价高了还是低了?假如彩电先降价20%,再上涨20%,那么彩电现价比原价高了还是低了?是不是只要经过“一升一降”,结果一定是“现价<原价”呢?为什么?

教师利用设数法、线段图、示意图等多元表征引导学生理解构建,发现1000×(1+20%)×(1-20%)这个综合算式中隐藏着的乘法交换律,探明了三个量变化幅度之间变与不变的本质。学生运用字母,将单位“1”假设成a,借助字母的力量,从数学本质上领悟到各种假设法的合理性及内在的一致性,从不同的视角经历思维过程,从而发现百分比涨跌的奥秘,探索解题的一般规律,沟通知识之间的联系,形成了用假设法解决百分数应用问题的一般经验。整节课使学生经历了问题解决的全过程,用数学的眼光对问题进行合理推测、分析和概括,在经历中体验,在体验中建构,进一步深化了假设法解决问题的意义和价值,真正实现了从“教结构”到“用结构”的嬗变。教师以问题编织思维的网,让学生的数学思考在这样的思维场域得到进阶发展,凸显了思维的整体性和关联性,形成了思维结构。

二、横向拓展——由联到通,让数学理解更深远

教师以整合、系统、关联的研究视角研读教材、整合教材,连贯地理解目标,关注内容之间的联系,突出数学知识的结构化和教学实施的科学性,有助于学生对概念本质的深度理解,促进学生核心素养的发展。在数学学科乃至于所有的学科中,总有部分内容或是呈现的知识形态相近,或是使用的思想方法相同而可以把它们归为同一类,它们或存在于同一学科之中,或存在于不同的学科之间。因此,在教学中,教师应将这些相似的知识点进行联系、分析,区分其中的异同,以数学核心知识为统领,全面研究核心问题或重要方法,引导学生的学习由关联到融通地横向拓展,拓展学生对知识理解的深度和广度,让数学理解更深远。

(一)串点成线,从零散走向统一

教材内容具有普适性,知识点较为简单,造成部分学生的认知起点与教材编排结构之间的矛盾,不利于学生的长远发展。教师可以立足大单元,以整体、联系的视角看待知识,将核心知识置于大数学背景下,将同一个模块的知识点用一线串珠的方法串联起来,丰盈知识内蕴,让知识变得更加厚重、充实,使简单的内容立体化,突显知识结构。例如,在教学分数除法时,教师引领学生回忆旧知,勾连前后知识间的联系,融合整数除法和小数除法,了解计数单位与计数单位相除,计数单位上的数与计数单位上的数相除的计算方法,理解算理、掌握算法,让学生初步感悟整数除法、小数除法和分数除法的内在一致性,以及算理和算法的一致性,从整体上把握教材,关注知识的整体性,明晰知识形成与发展的脉络,使数学知识系统化、结构化。

(二)连线成面,从内隐走向外显

教学中,教师经常会用联系的方法将同类知识进行勾连整合,使知识结构化,有助于学生理解和记忆。而有些知识的外在表现形式并不相同,比如不同模块的内容好像毫不相关,而有结构化意识的教师会引领学生深入知识本质,由本质抓关联,梳理内在的逻辑关系,帮助学生建立良性的认知结构,更好地发展数学思维,让知识更有生发力。

例如,在教学《乘法分配律》时,教师采用以形释数的方法统整四则运算定律,利用几何直观构建规律模型、维度拓展演绎定律的教学思路,立足生本经验,精选认知素材,优化认知路径,丰富论证策略,尊重共性学情,通过“我观察——我研究——我回忆——我会讲”等教学环节,让思维可视化,引导学生在多元表征中有效建构乘法分配律模型。首先,教师借助拼长方形求面积的具体情境,数形结合建立初步联结,引导学生理解两种算式的意义,初步感知模型。其次,让学生自主写出一组类似的算式,并找到这一类算式的异同点,加深对模型的感知。再次,学生任选一组算式,通过算式意义、生活事例、切分方格、计算说明等多元表征,解释等式的成立,建构对运算关系的深度理解。最后,脱离现实情境,借助算式的意义理解模型的本质,引导学生用文字和符号来表征。由具体到抽象,借助乘法的意义完成对乘法分配律的数学表征,从而抛掉乘法分配律外在的“形”,深入理解乘法分配律的“魂”,凸显了乘法分配律的本质。学生充分经历了乘法分配律的建模过程,渗透了对抽象能力、符号意识和模型思想的培养。

(三)连面成体,从单一走向多维

认知心理学家布鲁纳说:“获得的知识,如果没有完满的结构把它联在一起,那是一种多半会被遗忘的知识,一串不连贯的信息在记忆中仅有短促得可怜的寿命。”没有经过学生组织的知识,没有纳入学生认知结构的知识,都不能被学生真正理解与接受。碎片化教学拆散了知识系统,违反了教学常识,背离了儿童认知规律,无形中增加了学生的学习负担。数学与其他学科之间有着千丝万缕的联系,教师如果能够巧妙渗透其他学科的知识,帮助学生深究现象背后的原因,则能够拓宽学生的视野,提高课堂学习的实效性。

例如,在《游戏公平》一课中,教师让学生进行抛瓶盖的活动,通过几组实验数据的统计,学生得出瓶盖反面朝上的次数多这一结论,因此认为这个游戏是不公平的。这样的认知浮于浅表,容易被学生遗忘。教师其实可以渗透科学学科的知识,学生在科学课上有过制作不倒翁的经历,对重力已经有了直观的感知,教师可以引导学生分析,理解是因为重力的原因使瓶盖反面朝上的次数多,从而通过跨学科的学习多角度理解现象背后的本质,不仅知其然还知其所以然,双向融通,让学生的视角从数学拓宽到世界。

三、结语

结构化视野下小学数学课堂的纵横拓展以发展学生的核心素养为旨归,基于学生的真实需求,融合多方资源挖掘拓展点,遵循学生的认知规律,梳理有效的教学实施路径,注重关联地设计层层推进的学习任务,帮助学生化解易错点、解决困惑点、续接生发点,实现知识的本质勾连,促进学生对核心概念的深度理解,使学生在深度探究中提升关键能力,发展高阶思维,获得核心素养的发展。

注:本文系2023年福建省教育科学规划课题“素养导向下以‘习’为中心的小学数学课堂实践研究”(课题编号:FJXCZX23-349)的阶段性成果。

(宋行军)