小小材料,物尽其用

学习材料是指学生在学习过程中使用的资料,是让学生在学习解决数学问题的过程中,获得快乐和成长的重要媒介,是让数学课堂变得有趣和生动的关键载体。教学的主要任务就是把学习材料的知识结构转化为学生的认知结构,要达到这一目的,不仅取决于教师对教材理解的程度,更取决于学习材料的合理性和有效性。学习材料是丰富多彩的,它不拘于教材,不囿于形式。教师要在教学中选择有效的学习材料,这是推动数学课堂高效的关键。

一、学习材料选择重在精而简

教学就是按照一定的价值标准,精简地选择、组合学习材料,利用符合教学对象认知基础和发展需要的学习途径与形式,组织学生有效学习的过程。学习材料的选择决定了“教什么”和“怎么教”,因此,学习材料的选择重在精而简。下面以“两位数乘两位数”(人教版教材三年级下册第四单元)为例进行说明。

学生在学习“两位数乘两位数”之前已经学习了乘法的意义、多位数乘一位数。通过前测了解到,学生已经较好地掌握了两位数乘整十数的口算乘法,对类似12×14的两位数乘法有初步的感觉,知道要通过“拆数”把两位数乘两位数转化成两位数乘一位数或整十数进行口算。因此,教学过程中,可以将“口算乘法”这节课舍去。为了让学生进一步理解两位数乘两位数的算理,充分利用“点子图”这一学习材料,可以补充“看图计算”这节课。学生在点子图上画一画、圈一圈,体会“先分后合”的思想,为接下来学习笔算乘法做铺垫。

师:同学们都会计算两位数乘一位数,那么两位数乘两位数该怎样计算呢?这节课我们就以14×12为例进行探究。

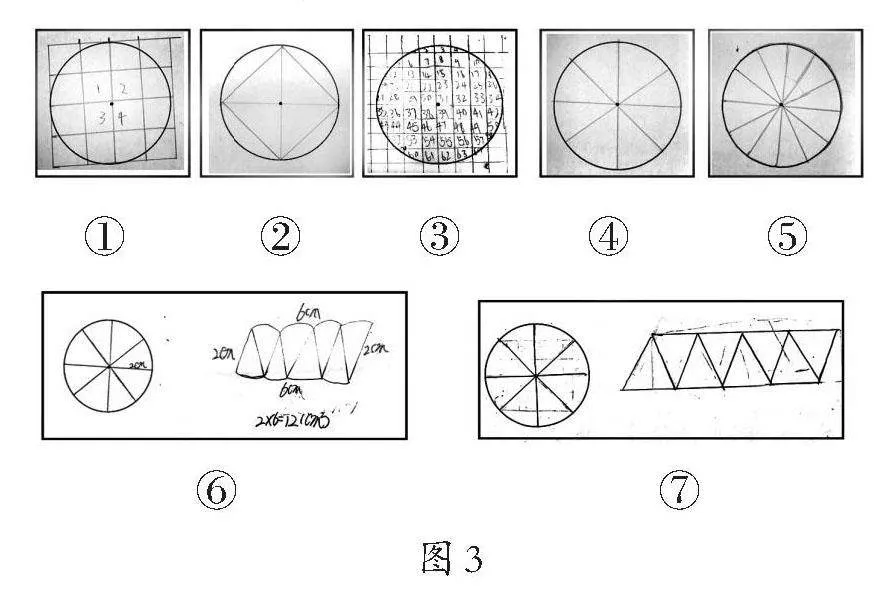

出示活动要求(如图1)和点子图(图略)。

教师收集学生作品并展示(如图2)。

师:仔细观察这五种算法,你能看懂吗?结合点子图说一说每种算法是怎么计算的。

学生分别表达对这五种算法的理解。

师:这五种算法都不一样,仔细观察,这些算法有什么相同之处?

生:这些都是先把12或14分成两个数,再与14或12相乘,最后把得数合起来。

师:分、合这两个词用得很形象,那为什么要分呢?

生:把12分成几个一位数的积或整十数与一位数的和后去乘14是我们学过的知识。

师:真善于总结!这五种方法都是把两位数乘两位数的新知识通过“分”,转化成旧知识——两位数乘一位数或两位数乘整十数,再把结果“合”在一起。这就是转化思想,在以后的数学学习中会经常用到。

在上面的教学片段中,教师化“物”为“点”,借助点子图这一精而简的直观模型,引导学生通过分一分、画一画、算一算等活动让思维可视化。学生在体验算法多样化的同时,发现不同算法的共同点是先把点子图分成几份,再合起来算出总数,从而明确通过先分再合可以把两位数乘两位数转化成两位数乘一位数或两位数乘整十数,深刻感悟转化思想。

二、学习材料选择重在激发思考

数学思考是对所学知识进行分析和整理,并对问题和事物进行深入思考和探索。心理学研究成果表明,在教学中适当设置引发认知冲突和具有挑战性、思考性的活动,更能激发学生的学习兴趣,强化学生的探究欲望。学生的数学学习活动是围绕数学学习材料展开的。因此,教师要善于选取能引发学生认知冲突的学习材料,不失时机地在课堂中制造认知冲突,从而有效促进学生深入思考,提高学生的思维能力。下面以“圆的面积”(人教版教材六年级上册第五单元)为例进行说明。

“圆的面积”是在学生认识了圆的特征、学会计算圆的周长及学过由线段围成的平面图形面积计算公式的基础上进行教学的。由于之前所学图形的面积计算都是关于直线图形的,而像圆这样的曲边图形的面积计算,学生还是第一次接触,所以具有一定的难度和挑战性。教学关键之处在于引导学生观察、猜想、动手操作、计算验证等,紧紧围绕转化思想来激发思考。

任务布置:想办法画出圆(图略)中含有几个面积单位。

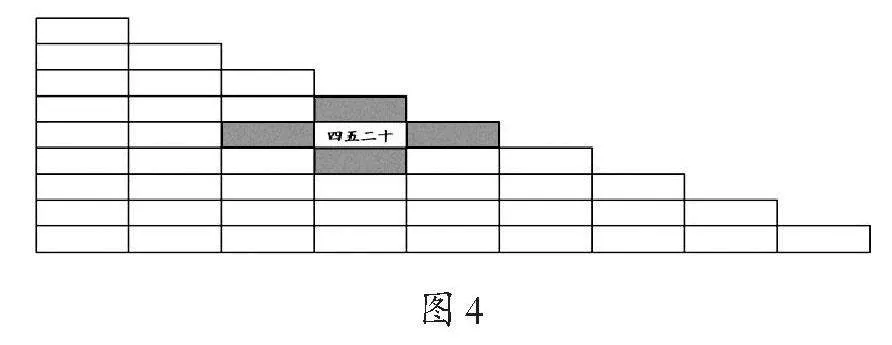

展示学生作品(如图3):

层次一:确定圆的面积范围。

图①和图②中分别画了一个外切正方形和内接正方形,面积分别为16平方厘米和8平方厘米。由此可以明确圆的面积一定比16平方厘米小,比8平方厘米大。

层次二:分的份数越多,面积越精确。

在教学过程中,让学生数一数图①中圆包含的面积单位个数,几个不同班级的学生都选择了先数中间完整的4个,再数四周不完整的,最后通过拼补得到圆的面积大约是12平方厘米。很多学生刚开始看不明白图③,画出图③的学生解释道:“如果用更小的小正方形来度量,面积会更精确。”

画出图④和图⑤的学生想通过计算三角形的面积得到圆的面积。学生通过对比得出,把圆平均分成12份后得出的面积更精确。

层次三:拼成近似的长方形,以便完整计数。

画出图⑥和图⑦的学生是将圆平均分成若干等份,再拼成一个近似平行四边形的图形。学生通过比较得出,图⑥比图⑦更合适,因为拼成的近似平行四边形的图形的底不会像图⑦那样是平的。借此机会,引导学生发挥想象:什么情况下,底边会无限接近一条直的线?在学生充分发表意见后,教师通过课件依次演示将圆平均分成12份、24份、80份后拼成的图形,学生直观感受平均分的份数越多,拼成的图形越接近长方形,面积单位个数也就越精确。

在上面的教学片段中,教师从教学实际出发,对学生作品进行优选,深入挖掘学生创造的材料,通过三个层次的引导,引领学生展开自主思考。

三、学习材料重在合理使用

教师在选择了合适的学习材料后,就应该考虑如何使用学习材料,也就是应该“怎么教”。一节生动、深刻的数学课,不在于课堂上用了多少学习材料,而在于怎么用学习材料,让学习材料发挥最大的作用。下面以“乘法口诀”练习课为例进行说明。

“乘法口诀”练习课是在第一节课“乘法口诀”的基础上进行的,学生在近乎空白的口诀表中补充乘法口诀,在观察、辨析、思考的过程中,建立口诀间的联系,理解乘法口诀的意义。

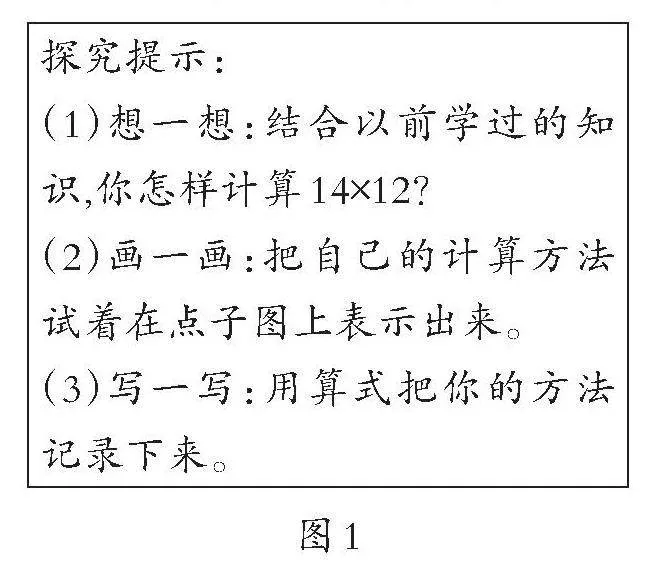

出示近乎空白的乘法口诀表(如图4)。

师:“四五二十”这句口诀的上、下、左、右可以补什么呢?为什么这么补?

学生在作业纸上完成。

挑选两名学生的作业纸进行投影(图略)。

师:为什么“四五二十”的上面要补“四四十六”这一句?你是怎么想的?

生:因为竖着看,这一列第一个数都是4,“四五二十”这句口诀中第二个数是5,所以上面口诀中第二个数就是4,所以补“四四十六”。

师:竖着看,这一列的第一个数都是4,说明这是关于几的口诀?(生:四的口诀)“四五二十”表示几个几?那上面这句呢?

生:竖着看,“四五二十”表示5个4,上面少1个4,就是4个4,得数就减4。

师:你真会思考,说得真棒!那“四五二十”的下面是哪一句?为什么?

生:下面是“四六二十四”,得数多4。

师:“四六”表示什么意思?

生:6个4。

师:上、下两句补好了,那左、右两句又该怎么思考呢?

生:横着看,这一行第二个数都是5,第一个数从左往右依次多1,所以左边就是“三五十五”。

生:横着看,这一行是五的口诀。

师:横着看,“四五二十”表示几个几?所以左边就是几个几?

生:“四五二十”表示4个5,左边少1个5,就是3个5,右边多1个5,就是5个5。

师:小朋友们真棒,从一句口诀出发就可以联想到它周围的四句口诀。

接下来,补完“四五二十”所在的列和行,再补完口诀表。

在上面的教学片段中,教师借助学生已有的知识基础,让学生在熟悉的学习材料中展开探究,既能够唤醒旧知,又能够将其与新知有机结合,凸显思维的多元化。乘法口诀表的本质是由数排列组成的矩阵,通过它可以方便地回忆两个自然数的乘积,建立口诀间的联系。因此,对学习材料灵活使用,学习材料才能焕发出独特的魅力。

总之,在小学数学课堂教学中,应对丰富多彩的学习材料进行优化整合,充分挖掘、合理利用材料的内在价值,让材料充满生命力和活力,这样不仅能引导学生积极思考,而且能帮助学生感悟数学知识产生、形成和发展的全过程,学会分析、学会思考。

(作者单位:浙江长兴县实验小学)K