论中国民间圆笙的音位流变及设置原则

笙存在着因流传的地域不同而产生的音位差异性现象, 本文旨在对中国民间圆笙音位在历史长河中的流变轨迹进行系统性梳理,通过对比分析揭示音位间的内在联系,并深入探究其背后隐含的设置原则。

一、中国民间圆笙的形制衍变及音位流变

在论述前,需先说明三点:其一,本文论述的中国民间圆笙为圆形笙斗制笙,不涉及方笙、芦笙、葫芦笙等形制;其二,通常,在民间笙师的演奏中使用不同调高的笙仅是影响乐曲的调高,并不会改变其原本的音位排列顺序与演奏指法,如将G 调笙换为C 调笙时,笙笛音位排列是一致的,只有调高不同;其三, 为了更直观地比较各笙之间的音位排列,同时避免各地工尺谱字存在的差异性影响,本文音位排列图、表皆译以首调简谱绘制。下文,笔者将着重选取已出土的实物以及历史文献中记载的笙的形制和音位进行研究与阐述,以揭示笙形制与音位的流变脉络。

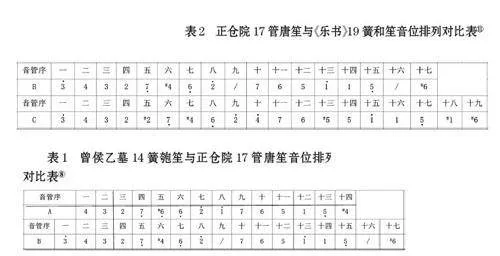

在当前出土实物中,战国时期的曾侯乙墓共有六把匏笙,其中保存较为完整的一把匏笙为14 簧,笙斗呈球形,斗体开有14 个对管孔,笙管部分穿孔而过暴露在外,按音孔开于笙管之上,分两排、每排七孔,笙排之间可放入食指。蒋无间曾根据曾侯乙墓14 簧笙上留存的苗管长度, 及其管身上所开按音孔的位置和手指按孔位置的自然方向对此笙音位进行了复原排列,但经过笔者研究发现,蒋文所绘音位图存有两处纰漏:其一,原文第36 页顶部右大指处标为B4音,而至第37 页绘制音位图时,同位置却变为了D 音;其二,原文第35 页右侧实测音管数值的下方处, 最长音管274mm 被明确标注为G4音,其理应为该匏笙的最低音,但随后在第36 页顶部右中指处,却不见G4音,反而出现了比其音高更低的C4音。进一步地,在第37 页绘制的音位图中,同位置的音又从C 音变回了G 音。面对上述两个问题,笔者又结合程丽臻《曾侯乙笙复原研究》将该音位排列图修正如下(见图1)。由音位排列图所示,战国初期的笙音位不仅包含有宫、商、角、徴、羽五正声,也涵盖了变宫、变徴、清角、清羽四偏声。由此可见,在战国时期,笙已经能够完整地演奏古音阶、新音阶、清商音阶这三种传统音阶,并具备了一定的转调功能,体现了我国古代乐学的发展并为后世笙音位的排列与流变奠定了基础。

长沙马王堆1、3 号汉墓出土有两件竽(“竽,笙之大者”)。1 号墓中的竽为明器,保存较为完整,竽斗呈椭圆形,竽管不再穿斗而出,而是全部被包含在斗内。3 号墓的竽为实用器,虽严重残腐,但考古学家们发现了23 个簧片和4 组折叠管, 并在个别完整的竽管上还可见到出气眼和接孔。对比曾侯乙墓出土的14 簧匏笙,马王堆汉墓23 簧竽虽无直接的音位排列图,但9 簧之增多,必然会在音位的整体排列布局上较前者产生一定的变化。同时,竽的椭圆形竽斗形制对后世方形笙斗的设计产生了深远影响,而竽管不出竽斗外的特点也为后世之笙(除芦笙外)所采纳并一直沿用至今。

日本奈良正仓院藏有唐时实物笙,为球形笙斗,共17管15 簧,与宋代陈旸《乐书》记载的“《唐乐图》所传17 管之笙,通黄钟二均声,清乐用之”遥相呼应、互证。其管身标有谱字,并配有一根外插吹奏的笙嘴,音位呈马蹄形排列,现将林谦三由谱字记录的音位排列翻译并绘制如下(见图2)。

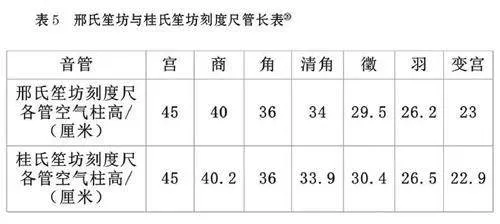

对比曾侯乙墓匏笙与正仓院唐笙的音位排列后发现,尽管它们相隔数百年,且分别以菱形与马蹄型两种不同框架进行音位排列,但二者间却存在着惊人的内在一致性。如下表所示(见表1),在忽略正仓院唐笙有管无簧的第九管与第十六管以及因音位增多而加入的第一管角音后(即视原第二管为第一管,第十至十五管向前移动一根管序,第十七管向前移动两根管序), 不难发现二者音位排列中仅有两处发生了音位变化:曾侯乙墓匏笙第八管的宫音在正仓院唐笙音位中移至第十三管;曾侯乙墓匏笙第五管清羽、第十四管变徴二音于正仓院唐笙音位中互置。

笔者认为,上述两处的音位流变皆与演奏过程中的便捷度密切相关。因笙在演奏中多起伴奏之职,故尤为需要注意在吹奏过程中和音运指的方便。若按照曾侯乙墓匏笙以第八管为宫音位,在吹奏下四度和音时,需同时使用双手食指或中指按闭第八与第十一音孔,而以正仓院唐笙音位吹奏同样的和音时,只需用右手食指上两关节同时按闭第十二与十三音孔便可演奏,大大提高了演奏中运指的流畅程度。清羽、变徴的二音互置亦是同理, 若按曾侯乙墓匏笙的音位排列,当演奏者想要吹奏出清羽音与清角音的五度和音时,需要使用双手的大拇指同时按闭第一管和第五管的音孔。同样,为了吹奏变徴音与变宫音的四度和音,演奏者需要协调双手食指,同步按闭第十四管和第九管的音孔。这两种演奏方式都需要演奏者双手的紧密配合,而正仓院唐笙的音位排列则巧妙地解决了这个问题:当清羽、变徴两音互置后,无论是吹奏清羽、清角五度和音或是变徴、变宫四度和音,演奏者只需熟悉音孔位置,便可用单手轻松吹奏,这种音位的流变显著提升了演奏的效率和便捷性。

宋、明、清时期的笙,形制方面相较前朝已基本保持一致。关于这一时期的音位排列,我们可以从相关典籍中窥得一二。宋代陈旸《乐书》中记载有三种19簧形制的巢笙、和笙与竽笙的音位排列信息。张振涛曾对此研究,发现三笙宫管皆为第十五、十六管,三者间仅为宫均不同。笔者基于此选取了杨荫浏据陈旸《乐书》推得的19簧和笙音位排列为代表,绘制了其与正仓院唐笙的音位排列对比表(见表2)。

经过对比可发现, 若是移除《乐书》19簧笙的第五、十三管位(即第六至十二管向前移动一根管序,第十四至十九管向前移动两根管序),其与正仓院唐笙的音位排列竟几乎完全一致(除去正仓院唐笙第九、第十六两管无簧)。为验证第五、十三管是否为17管笙基础上新增的两管, 或是说在历史的长河之中17管笙的音位排列是否存在某种一致性? 笔者又在上表基础上加入了北京智化寺17管笙音位排列輥輰訛以及张振涛于《笙管音位的乐律学研究》中纠错的阎兴邦《文庙礼乐志》记载的17 管笙音位排列輥輱訛、复原的冀京津地区的常规笙音位排列輥輲訛。如表3所示,五个不同时代的17管笙(《乐书》19簧笙除去第五、十三管位)的第二至五管、第七管、第八管、第十至十五管以及第十七管的音位的排列顺序是完全一致的!我们也能借此规律反推证明《乐书》19簧笙的第五、第十三管位就是在17 管笙为“母体”的基础上新增的两根簧管。

笔者后又广泛搜集了当代全国各地民间所用的17 管圆笙音位排列图,选取部分制成下表(见表4),发现此规律经过历史的更迭虽有细微的变化:如山西地区出现第四管音高发生改变以及第十七管音位已各不相同等情况。但第二、三、五、七、八管与第十至十五管位区间音位已基本固定(少部分地区存在个别音管八度变化),这不仅直接印证了该规律在历史与不同区域中的普遍性与持续传承, 更使笔者坚信此并非简单的巧合, 而是隐匿于中国笙音位流变的历史长河中一条不可或缺且极具意义的血脉纽带。这条纽带如同一条隐形的红线,跨越了时空的界限,将不同地域、不同时代的笙紧密相连。它不仅是一种音位上的关联, 更彰显了中国笙乐器独特的文化基因和历史传承。

二、中国民间圆笙的音位设置原则

通过上文的论述,笔者对民间17 管圆笙的形制及音位发展脉络进行了大致的整合与梳理后发现, 其音位排列历经时间的洗礼, 既有保持着高度一致性之处, 亦有随时间和地域流动所产生的变化。这种现象的背后遵循着怎样的隐性设置原则? 笔者经过研究,基于张振涛提出的“双管八度互应”的设置原则,再次提出如下三点看法。

(一)按律而生

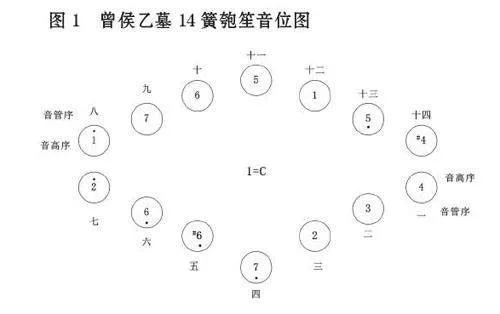

笔者在学习笙演奏的过程中,曾听导师杨守成教授解释笙的发音原理:“笙的发音是由气流冲击簧片,使之振动后带动簧管内的空气柱振动而发声的。不同音高的簧片长短薄厚不一,与之相匹配的空气柱长短也有所差异。鉴于这一情况, 在徒弟学习做笙时,师傅都会将自己用于在笙管上开‘音窗’的刻度尺借给他们刻印, 以确保制笙时开得的空气柱能够与簧片的振动频率相匹合。”当时只觉这把刻度尺实在神奇,如今想来,后知后觉此尺不仅是传承的实证,或还暗藏笙管音位间的相生、设置规律。为验证此猜想,笔者探访了北京大兴邢氏笙坊与河北涿州桂氏笙坊,并分别对双方所用的制笙刻度尺进行了测量。由于涉及制作工艺细节,不宜公布全部具体数据,因此,笔者在征得邢彦岭、桂宝栓两位师傅的许可后,将部分测量数据整理制成下表(见表5)。

如表5 所示的公开数据, 两个笙坊中的宫音管空气柱高度均为45 厘米,而与之相对应的其他各管空气柱长度则呈现出特定的比例关系。在邢氏笙坊中, 宫音管空气柱与其他各管空气柱的比例依次为1∶0.89、1∶0.8、1∶0.76、1∶0.66、1∶0.58 和1∶0.51; 而在桂氏笙坊中, 这些比例依次为1∶0.89、1∶0.8、1∶0.75、1∶0.68、1∶0.59和1∶0.51。

笔者将这些实测比值与我国古代生律法五度相生律中的理论比值进行了对照。在五度相生律中,宫音与商、角、清角、徴、羽、变宫各音之间的比值依次为9∶8(即1∶0.88)、5∶4(即1∶0.8)、4∶3(即1∶0.75)、3∶2(即1∶0.66)、5∶3(即1∶0.6)和grc1jlA9ia/QE0zgKkxpC7W5FuTJfbuWl/BEoAGfbV0=15∶8(即1∶0.53)。经过比对,我们不难发现,公开的这一组邢氏笙坊与桂氏笙坊的实测数据比值, 都近乎与五度相生律中的理论比值相一致!这一发现不仅验证了笔者之前的猜想———笙管音位间的设置确实遵循了某一相生规律,即五度相生律,同时也彰显了我国古代音乐理论的深厚底蕴及在乐器制作中的实际应用价值。

至于不同笙坊所用刻度尺的部分标记间存在的细微误差现象,笔者认为,可能是由以下两个原因造成:其一,笙不同于弦类乐器,在制作时还需充分考虑到管径因素。不同笙坊之间制笙时选用竹子的管径差异会在一定程度上对空气柱的高度产生影响;其二, 由于刻度尺是在历代制笙匠人的传承中刻印所得,古代技术条件的局限性,使得当时刻度尺的标记精确度难以达到现代标准, 加之在刻印过程中可能产生的人为操作偏差等因素, 共同导致了如今不同刻度尺间的部分标记处会有细微的偏差。但是,这并不影响我们对笙管音位设置遵循五度相生律这一规律的认识,“按律而生”仍是我国民间圆笙音位设置中不可或缺的一个重要原则。

(二)依指而定

乐器的设计始终追求的是演奏的流畅性、科学性与表现性,这一总则在笙的音位排列上也得到了充分体现。据上文研究,17 管笙的第二、三、五、七、八管与第十至十五管音位已基本固定。固定音位的成因,笔者认为与演奏者在演奏过程中的便捷性与手指的舒适度有着莫大联系。

在已基本固定的八个音位中,宫、徴、羽这三音六管分别以“双管八度互应” 的原则设置其中。“夫宫,音之主也。”宫音因其被赋予的“音主”身份而起到“宫管定则笙调定”的作用,民间也有“二虎把门”一说来表示宫音管的音位固定之意。考虑到笙的伴奏职能所需,在宫音管已定后,为方便宫徵二音间进行四五度和音演奏,徵音管亦会相随而定。而在民间合奏中,由于笙的羽音常被用以准音为各器校音,故羽音管的固定也是音位发展的必然结果。至于变宫与商二音之定,笔者认为前者是为满足徵、羽、变宫的音阶级进之需,后者则是满足羽商双音之和。

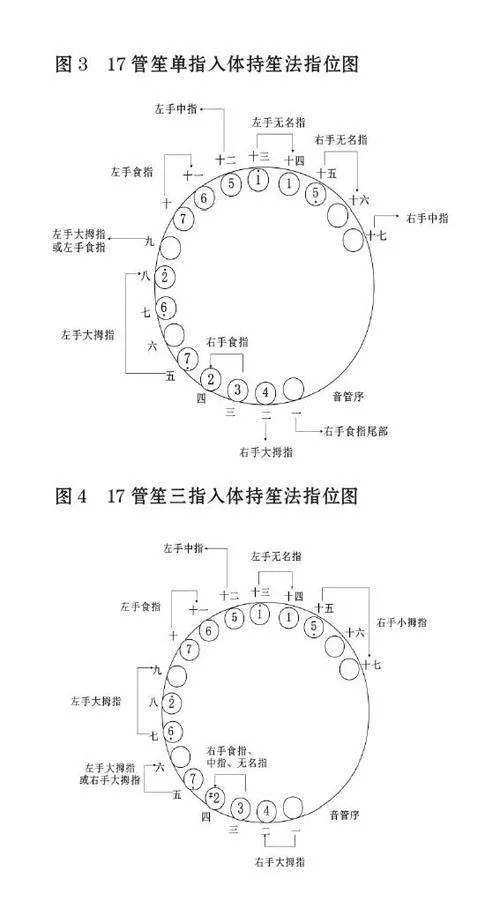

历代乐师们对上述音管的管序安排也是甚为合理,十分符合人体工学手指操作域。笔者借以多年的演奏实践经验, 将民间常用的两种17 管圆笙的持笙法指位图绘制如下(见图3、4)。如两图所示,由于持笙姿势的不同,演奏时的指位安排也存在一定差异性。以单指入体持笙法为例,此法因需右手食指深入笙体保持平衡并控制处于内部的第三、四管位,便使得右手其余各指在自由放置时形成了特定布局:小指贴于笙斗,无名指位于笙管底部,中指处于笙管中下部,而大拇指则置于面前。左手由于食指并未深入笙体,便自然地置于中指之上,其余各指位置则与右手相对应。

在这种指位布局下, 我们会发现已经固定的第二、三、五、七、八管与第十至十五管皆对应各指操作域的“舒适区”,而并未固定的音管:无论是第一管的食指尾部、第九管的“重指”以及第六、十六、十七管的左手大拇指与右手无名指、中指出现的“屈指”别手等情况,都会在演奏过程中存有一定的不便性。至于第四管位,在单指入体持笙法的操作下,其处于右手食指的“舒适区”中,并已基本固定为re。只有山西笙或因是使用三指入体持笙法演奏,其内部的第三、四管位需由三根手指控制,易造成“重指”情况,故将第四管位改为#re,而把原本的re移动至右手小拇指的“舒适区”———第十六管位。 三指入体持笙法的其余各音位设置原理与上述相似,不再赘述。

由此可见,笙管音位的固定是基于演奏实践中各音的重要性基础之上依据人体工学的手指操作域所决定的。故此“依指而定”亦为音位设置中遵循的一个重要原。

(三)随曲而设

笙管中的固定音位遵循着“依指而定”的设置原则,而流变音位则遵循着“随曲而设”的设置原则。如在鲁西南鼓吹中民间乐师常使用“移调变奏”手法,这使得一首民间乐曲多调演奏现象十分常见。面对此现象, 民间笙师或是受限于客观的经济水平,并不会随调换笙,而是常以一笙转调解决。这一处理方式不仅体现出笙师的技术水平,同时也对笙管音位的安排设计产生了一定的影响。

以鲁西南鼓吹中的经典曲目《百鸟朝凤》为例,其既可用六字调(平调)吹奏,也可用尺字调(越调)、上字调(二八调)及凡字调(下调)吹奏。若以该地区常用的本调D调笙为六字调的《百鸟朝凤》伴奏(见谱例1),在乐曲的第一小节需吹奏#D、#A五度和音装饰音。为提高演奏的效率,方便装饰音的快速吹奏,将此二音分别置于第十六、十七管位无疑是更为合理的布局。如此演奏者仅需使用右手中指的指腹便可同时按闭二者发音孔,之后迅速与由右手食指与左手大拇指控制的E、B两音相衔接,便可精准地呈现出既定的音响效果。第一、三小节都是#D、#G和音进行到#F、#C和音, 在实际演奏过程中是以右手中指与右手食指尾部更换至右手食指与左手大拇指,并未有“错指”等不便情况;第六小节则是B、E和音进行到#G、#C和音,实际演奏过程中,演奏者只需将左手大拇指从按闭的第七管音孔快速向右移动按闭第五管音孔, 同时右手食指从第四管音孔向外移动,以其尾部按闭第一管音孔,即可实现和音间的流畅过渡。上述两个操作既简洁又高效,充分证明将#fa音置于第一管位在实际演奏中的合理性和便捷性。

“鲁西南鼓吹乐中六字调(平调)乐曲占首位;尺字调(越调)乐曲次之……”輦輲訛若将同一段落从最常用的六字调“移调变奏”为次常用的尺字调时,再以本调D 调笙为之伴奏(见谱例2)。乐曲第一小节的五度和音装饰音变为四度和音#E 与#A, 这两个装饰音之后要衔接#F、B 和音,故演奏此处时当选用左手的大拇指按闭第九管音孔,以方便后续的左手食指按闭第十一管音孔。

通过上述的分析, 我们能够看出笙管音位遵循着“随曲而设”的音位设置原则,它既确保了笙管音位的设置能够紧密贴合乐曲的需求,同时也赋予了笙这一古老的华夏乐器更加丰富多元的音乐表现力。

结语

综上所述, 通过考察实物及爬梳文献等方式,对笙管音位的显性排列展开深入研究后发现,无数匠人与乐师早已凭借着深邃的智慧与精湛的技艺, 将他们对笙这一乐器的深刻理解与演奏体验隐性地融入其音位的精妙排列之中。至于音位背后所遵循的设置原则,无论是张振涛已得出的“双管八度互应”原则,还是本文所提出的“按律而生”“依指而定”“随曲而设”三点原则,亦皆为那些早已远去的先人们的智慧显象。笙管层叠交错,每一管音位的设置都承载着匠人与乐师们的千言万语和无尽思绪。

[本文为教育部人文社会科学重点研究基地中央音乐会学院音乐学研究所重大项目《中国传统音乐的传承和创新机制研究》(项目批准号:22JJD760001)阶段性成果]

王尚 中央音乐学院音乐学系在读硕士研究生

(责任编辑 荣英涛)