湘桂风俗歌音乐特征与传承发展比较研究

[ 摘要] 湘桂两地都是中原农耕文化的繁荣地区,湖南的石门与广西的北部湾,都是多民族聚居区域,但是二者因民族语言和历史背景不同,使得两地风俗歌在风格特征上既有相似性,又有差异性。

[ 关键词] 风俗歌;音乐特征;传承发展;比较研究

[ 项目名称] 广西艺术学院音乐教育学院硕士研究生创新项目“湘桂风俗歌艺术特征的比较研究——以石门土家山歌、北部湾咸水歌为例”(项目编号:XJYC2023017)。

一、湘桂风俗歌概述

(一)湘桂地域历史文化综述及比较研究

湘鄂渝黔边区山高林密,无论朝代如何更迭,土家族先民们始终勇敢坚强地与险恶的自然环境进行斗争。在这一过程中,他们创造了自己民族悠久的历史,保存并发展了自己民族独特的文化和艺术。与此同时,广西地区依山傍海,在广西北部湾的海城区、合浦县、银海区的一些浅海滩涂上,遍布着疍家人的足迹,世代从事着水产养殖或捕捞活动。很多壮族村镇和迁入的疍民聚落紧密相接,直接杂居,为二者之间的交流融合创造了机会。

在这样的地理环境和人文背景下,湖南土家族和广西北部湾疍家人的风俗歌作为各自民族文化的瑰宝,承载着丰富的历史信息和民族情感[1]。土家族的风俗歌多在山林间回荡,旋律悠扬,节奏自由,歌词以表达对自然的敬畏和对生活的感悟为主。而北部湾疍家人的风俗歌则多在海浪声中传唱,旋律流畅,节奏明快,歌词多反映渔民的生活状态和对海洋的依赖。

(二)湘桂风俗歌类别

石门土家族民众在社会生活和生产劳动中创造了一系列独特的传统民歌,这些民歌最初多由村民口头创作,在一些传唱至今的土家族民歌中,还保留着鲜明的叙事性特征。作为民歌而言,土家族的民歌常与舞蹈相结合,有喜花鼓、摆手歌、撒尔嗬、薅草歌等一系列载歌载舞的具有综合性表现能力的歌曲形式。

北部湾疍民的民歌相对于土家族民歌而言比较单调,小调方面大部分是驳船调,另有一些捕鱼号子、划船号子等,这其实是由于疍民在封建时期受自身所处的社会地位限制,不具备创造更加丰富的音乐形式的能力,因此疍民民歌相对而言更加直白与原始,一些民歌甚至不会强调押韵,而是更注重表现画面感和生活情趣。

二、湘桂风俗歌音乐特征比较研究

(一)湘桂风俗歌音乐形态比较

1.调式音阶

土家族歌曲常用调式有宫、商、徵、羽四种,其中商调式运用较少,常用的基本就徵、羽、宫三种。歌曲在调的发展方面也非常简单,主要表现在平行调式的交替上,转调极为少见。疍民音乐与土家族音乐类似,同样是五声调式,大多采用五声音阶,微、羽、商、宫调式歌曲皆有一定数量,角调式较少,其中也有一些比较特殊的五声音阶调式,如《十夜眠》就是“1、2、微升3、5、降6”的宫调式。此外,疍家音乐也有包含清角音或变宫音的六声音阶和七声音阶歌曲[2]。

2.节奏节拍

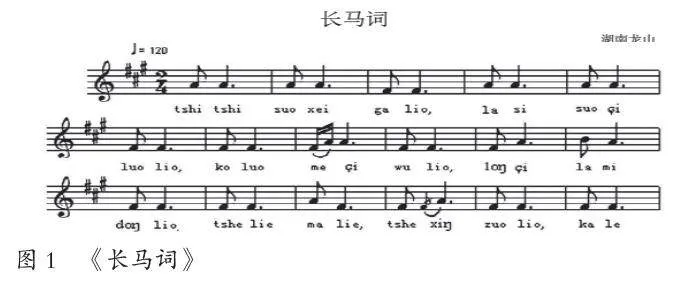

土家风俗歌的节奏简洁,附点节奏与切分节奏为较常使用的节奏型。这种长短对比型节奏普遍存在于土家风俗歌中,如《长马词》就是以短长型节奏贯穿整首曲子(图1)。

古文学家考证,双音节节奏是古诗词的特点,如《楚辞》中的《橘颂》“后皇——嘉树,橘徕——服兮”。这种节奏型从音乐的角度可称为“轻重格”节奏,具有古老音乐的特征。湘西是楚文化滥觞之地,且《楚辞》本身就是巫辞,现今的土家族民歌中也有楚巫文化的痕迹。如此推断,梯玛歌中可能有这种古老音乐的孑遗也属空穴来风[3]。

疍民音乐的节奏大体可分为两种:一种是一字一音,尾字拖长音的平稳型节奏;另一种是带切分的不规整型节奏。近年来,随着文化的交流与融合,疍歌中的节奏又开始趋向于汉化的一字多音的节奏型。

(二)音乐行为模式

1.演唱场合

土家族的演唱场合较多,既有在寮舍厅堂、节日既定歌场的,也有在山间野外的。其歌唱方式多为异性对唱或同性之间齐唱,人们在山间劳作时,随时随地一展歌喉,既缓解劳动强度,又释放胸中郁闷之气,这便是山歌中所谓的“山高树密躲得荫,听得山歌唔见人”[4]。倘若其歌声引起异性歌手的兴趣,那么往往就“山里对歌堆打堆,有情有义忘记归”了。此外,在人烟稀少的赶路途中或在工间纳凉之茶亭,无论是否遇到异性,人们都会引颈高歌一番。夏夜闷热,人们于村头村尾纳凉时,也会哼哼唱唱。

相对来说,疍家的演唱场合就偏少了,由于出海捕鱼的生存要求,疍家人难以组织大规模的歌会,演唱场合也多是在广袤的海域于船上独唱,或者一家人在船内自由对唱。疍家歌唱不像土家族欲言即歌、以歌为言,同时也比较缺乏陆地聚居民族这种坐夜活动。疍家歌曲虽然是“声势出口心”,但由于其民族为封建礼教所不容,故无法像土家族那样想唱就唱、随地可歌,哪怕唱情歌也可能只是释放一下压抑的情怀,自我表现、自我陶醉,而未必有意中对象,即使旁有耳目,亦不会自作多情,信以为真。

2.演唱方法

对于唱歌方法,由于群山与海域在某种意义上阻隔了人与人之间的交流,所以土家人与疍民二者不约而同地将评价一个歌者声音的好坏标准归结到声音大小上面。声音小了,即使歌声再高亢,歌词唱得再准确,歌曲掌握得再好,也不能算一流的歌手。土家人把唱歌唱得大声的人称为“响雷公”,而唱歌声音小的叫作“麦兹儿”(蝉的别称)[5]。疍家有歌云:“盘诗要盘大大声,大声盘诗真好听。也会传到宁德县,也会传到福州城。”疍家人认为唱歌要大声,要从气势上就把对方压倒。在疍人文化里,声音大是可以作为一种名气拿来传扬的。

土家人和疍民对于歌曲演唱均有三种唱法:一为本嗓;二为假声;三是真声与假声的结合。不同之处在于,土家人普遍喜爱用真声唱山歌,他们认为用真声唱歌声音洪亮、结实,唱得高、传得远。如果用假声演唱,一般认为是“没声”歌手的唱法,即高音上不去,所以用假声。疍家人正相反,他们喜欢使用假声或真假声混合方法演唱[6]。一是由疍家的社会环境影响所决定;二是由前面提到的心理素质的影响所决定;三是由其所处的地理环境所决定。疍民论者称疍民少用喉、舌音[7]。疍民的演唱纯粹是自然而然地对着明月皓夜、对着苍茫大海抒发自己的思想感情。假声演唱的疍歌在海上随着风飘荡,带有苍凉的韵味。

3.演唱形式

湘桂风俗歌的演唱形式大体可以分为独唱、对唱、合唱(包括齐唱和轮唱)三种。土家族的独唱,多是在劳动过程中为了缓解疲劳演唱,又或者是单人在深山行路时唱歌,一是为了排遣寂寞,二也可以通过歌声驱赶附近的野兽,保证自己行路的安全。土家族人独唱的曲目繁多,但一般在劳动时唱的是抒情歌曲;行路时唱叙事歌,可以把一首长篇的传说故事歌曲从头到尾完整地唱过去。此外,三、五月祭祀土王、八部大神的节日也会有一些祈神歌曲和经诵是单人独唱。疍民的独唱与之类似,也多在从事捕鱼活动的时候或在海上漂荡等候渔汛时演唱消遣。歌曲的类型,抒情、叙事都有,也会有一些妈祖、观音等宗教故事歌[8]。另外,在婚礼上举行哭嫁仪式时,也会有专门的人员(新娘、新娘母亲、新娘姐妹、媒婆)的独唱环节[9]。

在节日庆典或社交活动中,男女对唱形式尤为常见。这种对唱形式不仅是一种娱乐方式,也是表达情感和增进相互了解的手段。男女双方通过即兴创作的歌词和旋律,展示各自的才艺和智慧,往往伴随着幽默和机智的对话,使得整个对唱过程充满趣味和活力。在一些特定的节日,如春节、中秋节等,对唱活动更是成为不可或缺的庆祝方式,吸引了众多村民和游客参与及观赏。

三、湘桂风俗歌传承方式比较研究

(一)族群传承

无论是土家族还是疍民,都属于特定的民族群体,在族群内部会产生自然的民族文化认同和民族文化向心力。在出生和成长的过程中,受到这种文化的熏陶和影响,自然而然地会对族群文化进行继承与发展,这就是所谓的族群传承。风俗歌产生自一个固定群体的传统生活中,受到该群体文化观念影响的人们自然会传播和学习这种音乐文化。区别在于:土家族因其宗族观念及生活传统的影响,能够完成比较大范围的族群传承;而疍家受人口数量、劳动生产影响和漂泊的生活状态等因素的制约,其族群传承规模比较小。

(二)家庭传承

家庭传承是普遍的传承方式,就如同民间技艺往往是父传子、子传孙一样,歌曲演唱作为一种技艺也广泛存在于家庭传承中,这也是土家族和疍民群体中采用最多的传承方式。但因土家族风俗歌和疍民渔歌在作用场所、功能价值上的不同,疍民风俗歌和土家族风俗歌最后在传承结果上产生了比较明显的差别。土家族由于歌者在宗教祭祀,以及一些红白民俗活动中的不可替代性,儿童自幼时起就开始接受歌唱文化的影响。另外,由于大量叙事歌和神话传说歌的存在,对于幼儿来说,歌曲也不会是一种无聊的、枯燥的技艺。在土家族,往往六七岁的小孩就已经能够跟着大人哼唱几首歌了。在这种环境的影响下,幼儿愿意学习,大人愿意传授,歌曲的家庭传承有序,因此土家族风俗歌的保存量和完整性都是较好的[10]。而在广西疍家中,有些孩子脱离了旧有的生存环境后,对于疍歌缺乏了解,认为疍歌是一种“老掉牙”的东西,并不喜欢唱疍歌;同时,疍歌的应用场合较少,缺乏表现环境,自然无法激起幼儿的学习兴趣。最后,由于近海捕捞作为经济来源十分不稳定,许多年轻的疍民群体选择了外出务工这条路,家中往往是留守老人带着留守儿童,疍歌的家庭传承其实面临着断代的危机。笔者在采风过程中走访的许多家庭都是父母或祖父母有一身本领,但儿女往往由于外出务工或者忙于劳动生活,无法将疍歌传承下来。

(三)习俗传承

习俗传承指的是将习俗作为传承的载体,将音乐b4216eb2d41f9ee069ad2dea4a249585c0ef2df4d15d9dde0991f4e8220ec4ae作为仪式化、程式化的习俗流程主体或附属,在遵守习俗的过程中完成对音乐的传承,这一点类似于族群传承,但又不同于族群传承。例如,壮族每年三月三举行的“歌圩节”就是一个借助习俗来进行音乐传承的例子。土家族与歌有关的习俗众多,过节要唱歌,祭祀要唱歌,请客留客要唱歌,婚丧嫁娶都要唱歌等。在这些习俗中,土家族人民可以接触到不同类型的土家族歌曲,土家族的歌曲就在这一“接触”里逐步完成了传承。疍民相关的歌俗较少,包括哭嫁歌(婚船哭)、逢年过节唱贺年诗,但是近年来随着生活条件的好转,贺年诗唱得也逐渐少了。此外,在某些疍民群体的丧葬习俗中会加入一些宗教音乐的元素[11]。笔者在采风中收集到的《分家计》《哭调》《劝世文》等曲目,基本上中年群体都能唱上一两段,当地人说这是因为这些歌曲在婚嫁丧葬中出现的次数比较多,听着听着,就算不会唱也会哼。

四、结语

石门土家族与北部湾疍民虽然分属不同的地区,有着不同的文化背景与历史背景,但是二者的音乐思维理念和音乐发展方式又仿佛约定好了一样极为相似。湘桂风俗歌作为民族音乐的重要组成部分,不仅承载着丰富的文化信息,也体现了中华民族的文化多样性。通过传承和比较研究,我们可以更好地理解不同民族音乐之间的共同性和差异性,从而为保护和弘扬这些珍贵的非物质文化遗产提供理论支持和实践指导。通过这些努力,我们不仅能够保护好这些珍贵的文化遗产,还能让它们在新的时代背景下继续传承和发展,为中华民族的文化多样性贡献更多力量。

【参考文献】

[1] 蓝雪华.浙江丽水老竹畲族镇畲族“三月三”变迁研究[D].中央民族大学,2009.

[2] 田联韬.中国少数民族传统音乐[M].北京:中央民族大学出版社,2001.

[3] 刘嵘.土家族梯玛巫祀仪式歌曲的风格特征:兼与土家族其他民歌相比较[J].黄钟(中国.武汉音乐学院学报),2009(04):76-85.

[4] 熊晓辉.土家族跳丧舞的表现形式与文化特征[J].湖北民族学院学报(哲学社会科学版),2012,30(02):1-6.

[5] 郑英杰.湘西文化特点略论 [J].云梦学刊 ,2001(02):48-51.

[6] 李亚丽.侨港归侨咸水歌的传承保护研究[D].广西民族大学,2014.

[7] 郭志超.田野调查与文献稽考:惠东文化之谜试解[J].厦门大学学报(哲学社会科学版),1997(03):109-114.

[8] 卫敬星.广西北海咸水歌的风格特征与疍家文化变迁 [J].法制与社会 ,2011 ( 22 ) :199-200.

[9] 陈志明.咸水歌研究 : 以北海外 沙 为例 [J].河池学院学报 ,2011 , 31 ( 06 ) :89-93,121.

[10] 王月明.论常德花鼓戏音乐的艺术特色[J].长沙大学学报,2008,22(06):118-119.

[11] 蒲亨强.论 民歌的基础结构 : 核腔 [J].中央音乐学院学报 ,1987 ( 02 ) :42-46.