地域互动与文风演进:早期桐城派作家的淮扬因缘及其文学史意义

关键词 桐城派 淮扬 王懋 张符骧

〔中图分类号〕I206.2 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕0447-662X(2024)11-0079-15

明清时期,随着长江流域经济文化的发展与兴盛,广义的“江南文化”内部又衍生出许多小的文化区域。1924年,梁启超作《近代学风之地理的分布》,认为江苏、安徽、浙江三域乃“近代人文渊薮”,其下又可分为江南之苏、松、常、太,浙西之杭、嘉、湖,江北之江宁、淮扬,皖南之徽、宁、广、池,皖北之安、庐,浙东之宁、绍、温、台等五区。这一区划,为我们看待清代江南学术与文学提供了重要参考。就江南文章而言,梁氏所言之皖北安庆府,是清代最大的文章流派桐城派的发源地。而为后人所熟知的桐城派清洁淡雅的文风,其孕育、形成与发展,又是江南文化内部各区域乃至大江南北文风交融激荡的结果。本文即拟梳理桐城派早期发展史上皖北桐城籍作家与江北淮安、扬州士人的交往情况,在此基础上,描绘清代前期江南文坛的某些隐藏层面与细节,探讨江南文化区域的内部互动对当时文风的影响,最终尝试对古典知识界“学风”与“文风”形成的某些机制与途径进行归纳总结。

一、共此一江水:人文汇通的地理条件

“淮扬”既是一个地理概念,也是一个文化概念。清代扬州府下领高邮、泰州二州,江都、甘泉、仪真、兴化、宝应、东台六县,淮安府下领山阳、盐城、清河、安东、桃源、阜宁六县。两府同处长江下游北部平原地区,辖区相接,是京杭运河跨越黄河后南下的首站,也是江南人士沿运河北上京师的必经之地,交通便利,四方人士云集,盐业、商业发达,在文化上具有同质性。清代设淮扬分巡道,后又改为淮扬海道,驻淮安,领淮安、扬州、徐州、海州,负责官员纠察、盐法、漕运、海防等事务。咸丰以后,又设淮扬镇总兵,驻淮安,负责江北防务。因此,在清代及近人论述中,“淮安”与“扬州”常合称为“淮扬”。本文沿袭惯例,亦将淮安、扬州两府合称为“淮扬”。

本文说的“早期桐城派作家”,主要指出生于顺治至康熙初年,活跃于康熙至乾隆初年文坛,以祖籍桐城的戴名世、方苞为核心人物的安徽作家群体。桐城与淮扬地区的人文交流,有着地理上的便利。在自然地势上,隶属于安庆府的桐城县与淮安、扬州两府都位于长江中下游流域。从桐城县城经菜子湖,再经练潭河向南,可到达长江岸畔的枞阳;从枞阳沿长江东下,可经江宁而至长江北岸的扬州;从扬州沿京杭运河向北,即可到达淮安。“山川阻深”的桐城与繁华靡丽的淮扬,因天然与人工的水路而得以顺畅连接。

在行政区划上,安庆府与淮、扬两府明代同属南直隶省,清顺治二年(1645)平定江南后,设江南承宣布政使司,下辖前明南直隶十四府。顺治十八年(1661),江南布政使分为左右,左布政使司驻江宁,领安庆、徽州、宁国、池州、太平、庐州、凤阳、淮安、扬州九府,及徐州、滁州、和州、广德州四州,右布政使司驻苏州,领江宁、苏州、松江、常州、镇江五府。康熙五年(1666),右布政使司增领淮安、扬州二府及徐州。康熙六年(1667),左、右布政使司改为安徽、江苏二布政使司,又称上江、下江布政使司,所领府州不变。安庆府与淮安、扬州两府,至此分属安徽与江苏。然而上、下江地区在军政上,仍同属两江总督管理;科考上,终清一代,两区士子同在江宁进行乡试。这些“分中有合”的政策,为桐城与淮扬士子的交流来往提供了客观便利。

在早期桐城派作家与淮扬士人的交往地图上,有三个重要的节点城市。一是江宁。江宁处在桐城到扬州水路的必经之所,古称金陵,明称南京。作为明之“留都”,南京自中晚明以来便是人文荟萃之所。晚明以来,有不少桐城大族移居南京。如方苞高祖方大美,万历中徙家南京,卒后葬于江宁县。其子孙从此世代居于南京。又如崇祯七年(1634)八月,桐城发生民变,为避乱,方文、方以智、周岐、孙临等士人均在此年徙家南京。崇祯年间,桐城名诸生如方以智、钱澄之等,也曾多次往来于南京考试、会友。清入主中原后,南京作为两江总督及安徽布政使司驻地,在文化上延续了前代的繁荣。方苞友人王源曾言:“今天下省会莫大于金陵。风土兼南北,江山雄秀壮阔,可潜可见,而四方人文声气通焉聚焉。”加之江宁乃江南乡试举行之地,士子们每隔三年必会于江宁,因此江宁成为江南各府县士子互相交接的重要场所。戴名世在中进士之前,曾多次在江宁短暂寓居,方苞、戴名世等人与扬州张符骧的交往,也主要发生在江宁。

二是扬州。首先,扬州是清初江南遗民的重要聚集区。康熙间扬州人卓尔堪所编《遗民诗》,所收录318位遗民诗人中,占籍及流寓扬州的有48位,其中王猷定、梁以樟、吴嘉纪等多位诗人,在清初江南文坛有着崇高的声望。其次,扬州还是清廷推行“右文”怀柔政策的重要地区。顺治、康熙年间,先后有多位文人型官员任职扬州,如顺治十八年(1661)至康熙三年(1664)任扬州推官的王士祯、康熙十二年(1613)至康熙十四年(1675)任扬州知府的金镇、康熙二十五年(1686)至康熙二十九年(1690)在淮扬辅佐河工的孔尚任等。他们主动与当地文人交接,以此安抚人心,传递朝廷“崇儒右文”之意。许多江南文人同这些官员建立了私人友谊,扬州成为文人心目中知己谈騭、灯火可亲的温暖场所。此外,清初扬州出版业发达,许多大型书坊主人具有雄厚的财力与相当的学问修养,是各地文人联络交流的枢纽人物。如诒清堂主人张潮,既是成功的盐商,又是眼光独到的出版家,“好客崇文,出于肺腑”,从其《尺牍友声录》中可知,与张潮有书信来往的文人有334人,遍及高官、处士、遗老、新进各个阶层。本文所要论述的早期桐城派作家中,不少人曾与张潮有文事上的来往。这种从上至下的“崇文”风气,使得扬州成为清前期江南文人汇聚的又一中心。

三是京师。就本文论述对象而言,京师是早期桐城派作家在士林的首次集体亮相之地。康熙二十四年(1685),礼部令各省选拔贡生入国子监读书。康熙二十五年(1686)年末到二十六年(1687)年初,江南贡生们陆续到京,其中包括早期桐城派作家群体的核心成员桐城戴名世、宿松朱书等。三年坐监期满后,戴、朱均考取八旗教习,继续留在京师。康熙三十年(1691),方苞亦入国子监读书,与戴名世等人游处,诸人“持论龂龂,务以古人相砥砺,一时太学诸生皆称此数人为‘狂士’”。戴名世的国子监同学中,有宝应王式丹、乔崇烈,淮安刘永祯等;康熙三十年(1691)至康熙三十五年(1696)方苞在京师期间,亦与刘永祯及宝应乔崇修结为好友。早期桐城派作家与淮扬士子之间性情声气的相应相求,即由此开端。

二、“相惜千里材”:早期桐城派作家的淮扬友人简述

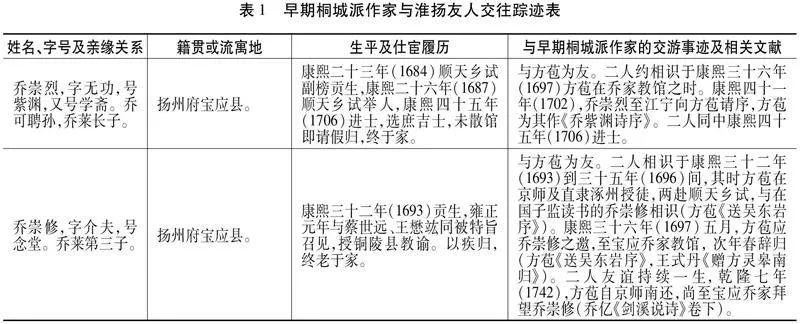

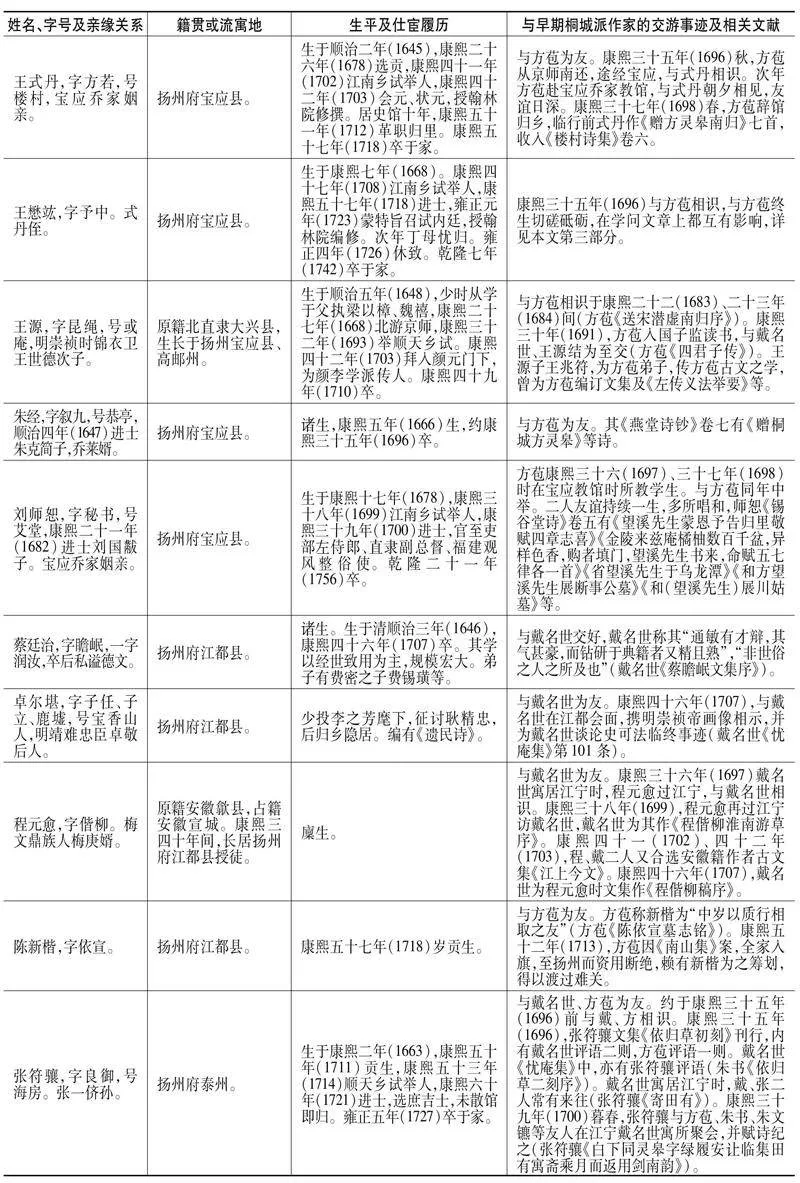

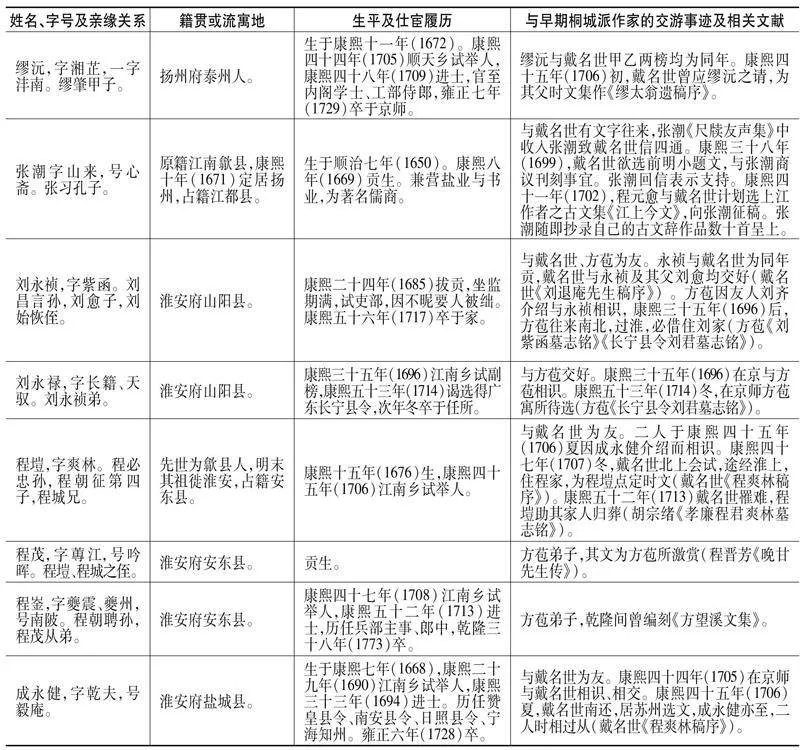

按诸文献,戴名世、方苞的淮扬友人,有交往踪迹可考者近20位,其基本信息如表1所示。

从上述表格中可以看出,早期桐城派作家与淮扬友人的交往,有以下几个特点:

一是彼此身世相似,大多为世家出身。如乔崇烈、乔崇修祖父乔可聘,字君征,明天启二年(1622)进士,曾任监察御史、浙江按察使。南明弘光时任河南道御史,是明末东林党人的代表人物之一。其父乔莱,为可聘第三子,字子静,号石林,清康熙六年(1667)进士。康熙十八年(1679)试博学宏词科名列一等,累官至翰林院侍讲、侍读。康熙二十五年(1686)罢职后,在家修纵棹园,邀文坛名宿曹禾、潘耒、叶燮、汤右曾、秦松龄、严绳孙等吟咏其中,使得宝应乔家成为江南文坛的一个重要活动中心。王式丹、王懋叔侄所在的王氏家族,亦为宝应大族,式丹祖父王有容,明末官江西泰和知县,为乔可聘内弟。王源之父王世德,明崇祯时侍直内廷,为宝应王家远亲。张符骧祖父张一侪,字尔弼,号宁海,少为名诸生,与同里陆舜、张幼学结贞一社,受到张溥称赏。父张世爵,康熙十一年(1672)江南乡试副榜,以时文名。缪沅父缪肇甲,字墨书,好著述,有经济才,为一时名士。刘永祯、刘永禄之祖刘昌言,曾官宛平知县。父愈,康熙二十一年(1682)进士,官至工部屯田司主事。叔始恢,康熙九年(1670)进士,官至吏部文选司郎中,等等。除此外,上述名单中还有一些家世风雅的商人子弟,如张潮父张习孔,字黄岳,顺治六年(1649)进士,曾任山东提学道。程垲、程茂、程肶等所属的安东程氏,虽是新兴的盐商,但几代人均雅好文学。程垲曾与弟程城在山阳建“柳衣园”,程茂则曾在“柳衣园”南建“晚甘园”,两园均为当时名儒论文之所。因此张氏、程氏,可视为儒商“世家”,非一般商人家族可比。戴名世、方苞亦为大家子弟,戴名世祖父戴宁为顺治初贡生,曾摄江西新淦、乐安县事。方苞之家族桐城桂林方氏,更是江南著名科举世家,自明万历以来甲第绵延,方苞高祖父方大美,为明万历十四年(1586)进士,官至太仆寺卿。曾祖父方象乾,官至广东按察司副使。曾叔祖父方拱乾,为明崇祯元年(1628)进士,清顺治年间曾官内翰林秘书院侍读学士。方苞之祖方帜,清初以贡生资格授太平府芜湖训导,升扬州府兴化县教谕;从祖方戡,为顺治十四年(1657)江南乡试举人。因此,戴、方及其淮扬友人,大多从小受到良好的精英教育,对学问文章有着浓厚兴趣,怀抱着远大的人生理想。

世家出身的背景,还使得这一批士人多为明遗民后代。如乔崇烈、崇修之祖乔可聘,清初隐居不出,著书终老。王式丹外父张(王+車+王),易代后“幅巾野服”,终身不仕。王源父王世德,明亡后间关南下,先后隐居宝应、高邮。张符骧祖父张一侪,国变后“焚弃儒服,幅巾芒鞋,遁迹海滨,足未尝入城市”。戴名世、方苞的父执辈亦多遗民,如戴名世之师潘江,康熙十七年(1678)曾坚拒博学宏词之荐;方苞少时,曾亲炙遗民诗人方文、钱澄之、杜濬、杜岕等。虽然“遗民不世袭”,这些遗民后代均有新朝功名,但耳濡目染之下,他们对父辈的苦志亦表示理解与崇仰,这直接影响到他们的著述兴趣与史观。

二是诸人性情多磊落慷慨,彼此之间是意气之交、道义之交。戴名世、方苞与上述淮扬友人大多相识于青壮年,彼时诸人涉世未深,意气激扬,情谊真挚热烈。如方苞回忆自己在参加顺天乡试期间结识乔崇修、刘永祯二人,“一见如旧识”。戴名世、方苞之友,同为早期桐城派作家的朱书描述自己与张符骧的初见,颇富传奇色彩:“……一夕,予访友承恩寺前,忽一人立道傍,熟视予良久,予不自觉,其人忽大言曰:‘君非朱字绿耶?’予乍闻呼者,还视不能识,曰:‘子谁也?’其人笑曰:‘字绿乃不识我耶?姑予君揖。’因自通曰:‘我张……’予遽曰:‘岂良御耶?何为至此?’曰:‘予冒风涛,为君走五百里,而君乃不能识,以我之于君,则君为何如也!’遂大笑狂喜,抵其寓,买酒饮至丙夜,送予步月还。”神交已久,一见倾心,“交友多从意气生”,是少年人的心态做派。这种少年心性,使得他们的友谊从一开始便超越了世俗功利之想,而是以文章道义相期许。如王式丹《赠方灵皋南归》言:“爱君美在中,温栗抱光洁。”式丹所羡慕于友人者,是其内心的深厚修养。又如张良御曾有诗记录自己与戴名世等人的聚会:“覆载亦何宽,不得昂吾首。……招携及所亲,面面皆良友。所言千载上,遂忘卜夜久。相惜千里材,横被贯索朽。”诸人所谈乃“千载之上”的古调,所期待的则是发扬自身才华,冲破压抑的“覆载”与腐朽的“贯索”。这种以砥砺道德、追寻学问为目标的友谊,不仅为他们提供了彼此交流的途径,而且参与塑造了他们重情、尚气的文艺观念。

三是他们的交往涉及生活多个层面,但核心内容则是学问与文章,主要方式包括与友人合作编选文集,为友人文集作批语、作序,通过会面或书信与友人谈论文艺等。其中部分交往,影响到彼此的学术路径,如方苞与王懋竑之间,在学问宗趣、治学方法、为文理念上都互相影响;还有一部分交往,属于观念相近似者的互相应和,如王式丹、张符骧对易代之际节义之士的传述,与戴名世、方苞撰著明末历史的志向遥相呼应;张符骧、戴名世“以古文为时文”的追求与对时文选家统绪的理解,也是一种“同声相应”。以下即拟选取诸人文字交往中的几个侧面予以讨论。

三、“本色”、经世与因文求义:方苞、王懋竑儒学路径的互相影响

方苞与其宝应友人王懋竑,同为清前期经学史上的重要人物。方苞曾任《三礼》馆副总裁,被视为官方学术的代表人物,身后则受到钱大昕、阮元的贬低;王懋竑生前名位不显,其著作却受到后世四库馆臣及焦循、钱大昕等人的推崇。或许因为这一反差,二人的交游及互相影响尚未得到学界充分关注。而这一论题,正是本文所要探讨的“交谊与风气形成”的一个有趣侧面。

康熙三十五年(1696)夏,29岁的方苞从京师南还,路经宝应,与包括王懋在内的乔家亲友相识。次年夏,又应邀至宝应教馆,一年后归乡。此后方、王二人一直保持书信来往。雍正元年(1723),王懋竑被召入京,特旨授翰林院编修,在三阿哥书房内行走。时方苞亦在内廷,二人当有面见谈论的机会。雍正二年(1724),王懋竑丁母忧归乡,次年奉皇命,不得已入京,居于客舍半年,不见外人,得以守丧服礼。这一过程中,方苞“展转护视”“与有力焉”。乾隆三年(1738)春,王懋竑因病休致。乡居期间,二人仍书信不断。乾隆七年(1742),王懋竑去世,方苞言“其子姓及淮南故旧皆谓铭幽之文,余义不容辞”。虽然方苞最后未能作此墓铭,但从此语来看,方、王二人情谊之切当为世所公认。

方、王二人的学问取径之间,存在互相影响的关系。从王懋竑一方面来说,首先,方苞是他从“辞章”进入“经学”的重要支持者。王懋竑初识方苞时,方苞已受万斯同之教导,开始留意经史之学。而王懋竑尚未确定学问方向。懋竑子王箴听等所作《行状》言:“桐城望溪方公,年逾冠来馆吾邑,府君与讲古文之学,方公熟于唐宋八家,府君更上追《左》《国》《史》《汉》,究其源流本末。方公惊喜,相与定交焉。”可见二人最初是因对古文的共同兴趣而交往的。清钞本王懋竑《白田草堂续稿》中收入《与方灵皋书》一通,按其内容,当作于康熙三十七年(1698)方苞离开宝应不久。信中谈到自己的读书兴趣:“六经诸史未能尽举其词,而于韩欧苏曾诸集,亦尝一再读之,乐其才识之俊伟,气骨之雄骏,议论之曲折奔放而不可以穷。极思以掇拾剽略,摹画其万一之似,而卒不可得。”此虽为自谦之词,但亦可见出早年的王懋竑在经史与文章上均用过功夫,对二者并无偏至。信中又谈到方苞对自己的指点:“足下引而进之,勤勤恳恳,反复劝诱,欲偕之于大道而跻之于当世巨人魁士之列。”从此信结尾“《尚书》尚未料,《经解》凡十九种,而朱子所称苏、王二解,皆无之,当更觅”等语,可知方苞向王懋竑指出的“大道”,乃说经之学。因此可以推测,方苞当是把万斯同等前辈的指导传达给了王懋竑,在方苞的“反复劝诱”之下,王懋竑亦立下了研习经史的终身志向。

其次,王懋竑研治朱子文献,也与方苞有关系。清初宝应本地的思想传统中本有朱学一脉,如明万历间,宝应有进士刘永澄,师事东林领袖顾宪成,将以朱子笃实之学矫正阳明之弊的东林学风带入宝应。又,清初宝应不少遗民信奉程朱,如乔可聘早年奉教于刘宗周,鼎革后隐居读书,“以朱子为归”,乃由陆王入程朱者。王懋竑之母为刘永澄嫡侄孙女,王家又与乔家为姻亲,王懋竑对朱子学的兴趣有家学的因素。而方苞则可能是促使王懋竑彻底转向朱学的关键人物。康熙三十年(1691),方苞入国子监读书,在同学刘齐等人的鼓动下,开始接触宋儒之书,“深嗜而力探焉”。这一学问取向影响到王懋竑,如张舜徽即认为:“方苞在当时以卫道自任,对于程朱理学,特别是朱子之学,推崇到无比的高度。这种态度,对王懋竑一生治学,无疑是起了很大影响的。”虽然方苞与王懋竑相识时尚无日后的学界地位,但王懋竑一生对方苞深为敬服,方苞“学行继程朱之后”的取向对王懋竑选择朱子之书作为治学重点,当是重要的助推。

从方苞一方面来说,王懋在学问上给予自己的影响,至少有以下几点:一是对儒者“本色”的看重。王懋竑友人高星源曾评价王氏:“君无过人处,但本色耳。”王懋竑自述人生经历,也常用“不折本”一词,如其会试因未送“门帘”而不得馆选,自言“长安红尘堆里,拖泥带水一场,而不折本,乃为得力”。王懋竑在早年给方苞的信中,提到濂、洛、关、闽等儒者,与韩、柳、欧、苏等文家,千百载之下仍为人敬仰,而许敬宗、吕惠卿等人,学问文章虽好,却受人唾骂,因此在“理学、经学、史学、文学”之外,学问“别有足传者”。这一“别传”,即王懋竑最看重的“本色”。方苞论学亦注重“实行”,王懋竑的“本色”人格正是对儒家教义的躬行实践,与方苞的“实行”理念相呼应。

二是经世致用的为学目标。雍正十二年(1734),方苞擢任内阁学士,乾隆初年再入南书房,“时奉独对”。王懋竑得闻消息十分欣喜,连作数书,对友人的治平事业寄望殷殷,今《白田草堂存稿》中有作于此一时期的《与方灵皋书》五通,其中多谈臣子立身之道与辅佐之方,如第一通书:“吾兄以天下重望,任股肱心膂之寄,此可谓明良相遇,千载一时,而不能有所建明,改易更革,登斯民于衽席之上,措国家于泰山磐石之安,则生平所学,亦为无用矣。……弟之惓惓有望于吾兄,在此而已。”第二通书,期待方苞能就国家“大本”“急务”进言,并根据自身观察,提出当日两条弊政,一是荐举:“凡沿海沿江沿河,皆巧立名目,自占美缺,布在州县者,卑为堂官内使之私人,贿赂公行,廉耻直尽,交结既固,放手横行,藩臬以下皆不敢问,其为里民之害莫大于此。”二是耗羡:“耗羡归公而百姓加数百万之赋,关市之税不为定额,随征随解,而横征厚敛以饱吏胥之橐,上以蠹国,下以害民。”方苞对友人这些意见十分珍视,乾隆四年(1739),王懋竑之子王箴传入京会试,在方苞处见到父亲的去信:“(方)公出府君手书盈帙……嘱箴传誊清汇为一册,原稿仍珍收之。”方苞是否曾将友人意见传达天听,已不可知,但今存方苞《请定经制諸子》《请矫除积习兴起人材諸子》等奏諸中,确有关于税收、选举的建议,或许曾受到王懋竑提议的影响。

三是因文以求义的治经方法。王懋竑为后人所最称道者,是“运用考证家的治学方法,去整理朱子之学”。所谓“考证家的方法”,在王懋竑这里,主要指对现有的朱子文献进行辨伪,并梳理朱子思想脉络的前后发展历程。王箴听等《行状》言:“府君念将朱子之学,在读朱子之书,而语录之庞杂,文集之讹误,尚不能尽辨,何以发明尊德性道问学之全功。……于是尽取《文集》《语类》两书,审其文势、义理、事证而区别之。”今《白田杂著》卷七,主要辨析朱子书信的写作次第与旨意,即多处运用了“审其文势”的方法,如认为朱子《答汪尚书书》之第二书“于释儒之辨已自判然,而其词犹未甚决”;第三书“言逃儒入禅之弊最明切”,但整体意见与第二书相差不远;第七书所作时间最晚,“所见益真而其词益厉,与前书迥然殊矣”。因此明人陈建《学踚通辨》只收入第二书,并不能反映朱学之真貌。根据语境、文法、文气对文辞意义进行辨析,需要文章学的素养,是文家的能事。方苞治经史,亦看重文辞,如其治《周官》,强调《周官》文字,“首尾皆备而脉络自相灌输”,“始视之若樊然淆乱,而空曲交会之中义理寓焉”;又强调史著“义法”,须通过对文辞的辨析而得,“十篇之序,义并严密而辞微约,览者或不能遽得其条贯,而义法之精变必于是乎求之”。这种通过文辞的分析排比而得出文义的方法,与王懋竑整理朱学文献之法有相通之处,可视为方、王二人学问取径互相呼应的又一表现。

四、“生气”与“自然”:两地文人古文观念的同与异

清初江南文坛仍弥漫着晚明文人重“奇”、重“趣”的风气,如上文提到的出版家张潮,其与浙江仁和人王晫合选的《虞初新志》《檀几丛书》等选集,便专选篇幅短小、“旨趣生新”的文章,深得当时各阶层读书人的喜爱。在这种风习下,早期桐城派作家与他们的淮扬友人所作古文辞亦注重文章情趣,且多小品短章。然而他们的文章情趣却非明万历间公安派诸人轻灵雅致的文人兴味,而是积淀了易代之际的生死悲欢,裹挟着青年人的天真、愤懑、铮铮棱角与鲜明凛冽的情感。张潮曾评价张符骧为文“微欠静气”,为人“狂者之分多”;张符骧友人薛奇芳为张氏《依归草》作序,亦认为张氏文章有“生气”可以自存。这种不平静的“生气”,可以说是戴名世、方苞与他们的淮扬友人在古文写作上共同的追求。

文章之“生气”,首先表现为文章内容上的不流于俗。戴、方和他们的淮扬诸友人,均喜传述易代之际志节特出之士。关于戴名世、方苞、王源的南明史写作,笔者曾有专文讨论;王式丹、张符骧等人文集中,亦有多篇涉及易代之际人物的文字。如王式丹岳父张(王+車+王),字韫仲,号拙存,明崇祯十五年(1642)举人,易代后隐居不出,是一位怀有故国之思的高士。王式丹谒墓诗有“冬青当日泪,重为洒荒原”,“寒郊旧事浑如梦,咽尽西台野哭声”,冬青、西台野哭,均为前代遗民之典,可见王式丹十分明瞭并尊重岳父的志节。《楼村诗集》中,还有多首抒写胜朝遗民生平心事之作。如《读梁鹪林先生遗诗同梁不?作》:“霜风冷咽旧林丘,槭竬惊心子夜秋。四壁挥残千古泪,一编歌彻六年愁。摄山云暗精魂苦,海遖天孤碧血流。酹酒寒空同意气,莫将牢落向沧州。”鹪林先生,即梁以樟,直隶清苑人,清初流寓宝应,为当日著名遗民。诗中秋气漫天,海风寂寥,写出了遗民的寂寞孤衷。又如《题徐昭法先生涧上草堂画兼贻西照头陀》:“鼎湖昼?龙无所,席蒿孤臣泪如雨。香草庵前魂夜飞,臣报其君子肖父。一树冬青半欲枯,枝上灵禽自俦伍。铁函荒井抱遗编,时有风流照毫楮……我今读画缅遗风,江南鬼哭珍珠坞。埋骨凭将卖字人,更与流传表忠补。好把严陵五百篇,留伴此图共千古。”昭法为徐枋字,枋父汧,明亡后殉国自尽,枋守父志,隐居苏州白马涧,终身不入城市。西照头陀,即戴易,字南枝,浙江山阴人,明末为左懋第参军,左懋第反清失败,身死燕市,戴易为其归葬。后南下,闻徐枋无力葬父,便卖字杭州,将徐汧安葬于珍珠坞。王式丹此诗所咏,便是这一段饱含家国之痛与朋友之义的故事。又如《乔疑庵哀词》:“飞飙夜卷青桐树,白凤群栖晓无处。遗民去尽泪痕枯自注:谓鹪林、拙存诸先生,独挂荷衣岁将暮。……先生本是饮冰人,藻雪肝肠写其素。南山飞鸟晋渊明,白日荒台宋皋羽。……茫茫箕尾去何归,天上故人待把晤。”乔疑庵,名出尘,字云渐,号疑庵,明天启二年(1622)生,清康熙四十年(1701)去世。晋渊明、宋皋羽,均为前代著名遗民,可见乔出尘与“天上故人”梁以樟、张(王+車+王)一样是《遗民传》里人。王式丹与对乔氏的“藻雪肝肠”、坚贞气节,是衷心赞叹的。

又如张符骧,亦“有志胜朝之史”,其《依归草初刻》中有多篇为清初遗民所作传志。如《咸参军传》,传主咸默,字大咸,明末为左懋第参军。左懋第于弘光时自请使北,弘光朝亡后,坚持不降,殉国燕市。咸默慷慨流涕,认为“不有死者,何以报国,不有生者,何以报公”,选择了忍辱偷生,将左懋第归葬其故乡莱阳,又将当日与左懋第一同罹难者安葬。后往来江淮,以堪舆之术为生。康熙三十年(1691),张符骧在淮阴与咸默相识,此后二人常相往来,“相与抵掌易代时事”。此文后有戴名世评,认为此传能传咸默胸中“千年不肯平之垒块”,“得此传,参军为不死矣”。又如《沧浪水樵传》,沧浪水樵为兴化李淦之号。李淦号季子、水樵、砺园,明末举人。国变后,面对朝廷的征召,李淦“蓬首披麻”,出见使者,坦言李氏一家在旧朝“受恩深重,非他族比”,因此决意布衣终身,亦不许子弟入仕。兴化李氏乃明末大族,清初多高隐者。张符骧与李氏族中著名文家李駘相熟,故有此为李淦剖白心事之作。又如《莱阳姜仲子生圹志》,姜仲子乃莱阳姜泻里之孙,姜泻里明末抵抗清军而死,其子姜?入清后隐居不仕,死后遵守故主贬谪之命,葬于宣城。民众在西湖边建姜氏父子祠。姜仲子遣散妻子,居西湖之畔,为祖、父守祠。文中记述仲子为自己指点四围:“邓尉、安亭之间,先孺人之玄宫在焉。西望敬亭白云深处,贞毅公窀穸于彼。北顾莱阳,吾祖若伯叔父母之血肉糜烂,渍草土而饱乌鸢。……聚吾祖若父若母之神,而对越于一楼,生以吾处于楼之中,没以吾瘗于楼之外。”忠孝之情,如泣如诉。又如《仲猷公传》,传主为张符骧祖父之从兄弟张裔纬。顺治二年(1645),张裔纬从同乡缪景先起事反清,事败得脱后披缁出家,“至老死不蓄发”,保持了遗民最后的尊严。张符骧言其乃“圣朝之顽民”。这一类文字记录的是浸透着血与泪的现实人生,浩然之气透彻纸背,读之令人悚然、肃然。

张符骧传记文中,还多性情狂放、命运不偶之人。如《郭海若先生传》所传郭允海,“才高数奇,不能顺时以取荣誉,而竟淹郁以终老”;《何铁传》所传何铁,曾从学于陈维崧,工词曲,然“任侠负气,不能包容于寻常人,使酒善骂”。又如《陆?祉传》所传陆燕喜,年七十仍随后辈参加秀才课试,“砥墨捻须,揣摩为制举之文”,文未完而感疾卒。一生心血,终未能见知于世。这些世俗人眼中的“狂怪”者,无不有着压抑不舒的生命与一腔悲愤之情。张符骧写出了他们郁塞愤懑的心事,其文风是冷僻、悲凉的。

传“奇人”“顽民”之外,戴名世、方苞与他们的淮扬友人在发表对世事的见解时,亦直言快口,略无“温柔敦厚”之态。戴名世之文,被当时人视为“好骂人”,其《南山集》案被刑部题本列出的六篇得祸文字,除《与余生书》涉及南明历史,有“悖逆”之嫌外,其余五篇,《送许亦士序》《赠刘言洁序》抨击当日科场文字之昏庸,《送刘继庄还洞庭序》《送释钟山序》《朱翁诗序》讽刺朝廷不能识拔人才,均为狂妄骂世之言。方苞文字虽被奉为“一代正宗”,但观其论道、赠友文字,亦多持论甚严,不做圆滑之语。与戴、方的狂放类似,张符骧亦敢于“骂世”,如其《袁天授集序》开篇即言:“天下之所少者势也,非才也。势之所在,群天下智勇才技之士,不难使之屈首以从我。其势既去,则己亦将转而奔走乎人。”此文末有蔡廷治评语:“一肚皮不合时宜,直发抒得如此奇畅……第一句话,非良御不敢说。”又如王式丹,晚年虽有状元之荣,但其《楼村诗集》中仍保留了不少直言不讳之作,如康熙五十四年(1715)《七月七日感旧事偶作四首》之四:“留题觅砚亦堪嗤,讴诵何须绝妙词。记取三言十二字,沿途勒得口头碑。”诗后自注言:“勤上本,懒结案,准谎词,冤到底十二字,乃江南传诵口碑也。”此诗讽刺对象,乃著名清官、时任江苏巡抚的张伯行。此时王式丹正受康熙五十年(1711)江南科场案牵连,案情尚未昭雪,却仍敢于讽刺上官。缪沅曾评价王式丹为“孤芳与世少合并”,近人邓之诚也认为王式丹“性不谐俗,屡与世忤”,这股不随波逐流、孤标傲世之气,正是其文章“生气”的来源。

与生气奋动的文之“质”相对应,戴、方与他们的淮扬文人在文之“辞”的方面,也都追求一种自然活泼的文风。如戴名世论文,认为文章不应拘于一格:“夫文章之事,千变万化,眉山苏氏之所谓如行云流水,初无定质,其驰骋排荡,离合变灭,有不自知其所以然者。既成,视之,则章法井然,血脉贯通,回环一气,不得指某处为首,某处为腹,某处为腰,某处为股也。而方其作之之时,亦未尝预立一格,曰此为首,此为项,此为腹,此为腰,此为股也。……故曰,文章不可以格言也,以格言文而文章于是乎始衰。”戴名世自己的文章,特别是《孑遗录》等长篇史著,的确做到了依人事而行文,“运用之妙成乎一心,变化之机莫可窥测”。方苞为文讲究“法”度,却又强调法度的灵活运用,“文成而法立”。王懋竑论文,认为研习“起伏顿挫联络呼吸”等法度对作者来说固然重要,但却只是“皮也,毛也,肉也,骨也”,尚未探及“髓”的部分。所谓“髓”,即是作者情志,“运用之妙存乎一心”之文心。张符骧古文,被焦循赞为“序事有法”,冒襄之子、如皋冒丹书评张符骧文,也说“近日外间亦知俎豆欧、曾,然学之每成肤壳,前后丢几个虚架子,煞尾用几个也字矣字,摇头转目,更不成模样,适为王李之徒所笑。倒也看良御是如何作文”。“肤壳”“虚假子”是生搬硬套、强行学古的结果,张符骧的文字显然有强烈的个人意志在内,因而能灵活驾驭法度,写出“有我”之文。

当然,两地文人的古文风格也有不同之处,主要体现在:一是戴、方文字简淡有力,而他们的一些淮扬友人如王懋竑,则多谆谆论说之体,少言简意赅之趣,所谓“笔力沓拖,缓弱不自振”。这体现出学者与文人的写作风格之别。二是对骈文的态度。方苞论文,讲究文体之“洁”,要求古文中不可混入骈俪语。而同样推崇唐宋古文的张符骧集中却有多篇骈文之作,虽然这些骈文富有情感,被誉为“字字相生处,看来只似散行”,但华丽辞藻的使用却与戴、方为文理念明显有别。乾隆中叶以后骈文与桐城散体文的并行,于此已隐见端倪。

五、时文尊体:提振世俗的共同理想

经学、诗古文之外,早期桐城派作家与他们的淮扬友人所共同关注的学问领域,还有时文。戴名世、方苞均为康熙间时文名家,其淮扬友人大多数也擅长时文。而与当日一般士人把科场“得中”视为时文写作宗旨不同,戴、方与宝应王懋竑、泰州张符骧等友人,则试图将时文纳入儒学学术与古文体系中,尽力开掘时文在学问文章层面的价值。这一观念,或可称为“时文尊体”。

两地士子“时文尊体”的第一个层面,是强调时文写作对于深入儒家经注,特别是程朱义理的引导作用。如戴名世认为,时文有“道、法、辞”三要素,其“道”“具载于四子之书,幽远闳深,无所不具”;又认为好的时文作者,能“沉潜于义理,反复于训诂,非为举业而然,引申触类,剖析毫芒,于以见之于举业之文,实亦有与宋儒之书相发明者”,这样的文字可当“经解”看。又如乾隆初,方苞奉朝命编选《钦定四书文》,其《进四书文选表》认为,“诸经之精蕴,汇涵于四子之书”,因此四书文乃进入经学之域的津筏。王懋竑听闻方苞将有选文之役,亦郑重嘱托友人:“时文小技,然推其本末源流,与古人合,而自孔孟以来,圣贤精微之蕴在焉,是以于道为最尊。”这些意见,均是从时文“载道”的功用出发,赋予时文“体道”“传道”的重任。

“时文尊体”的第二个层面,是将时文视为古文辞之一体,在文章作法上向古文靠拢。戴名世说自己教授时文秉持的是“制义者,亦古文之一体也”的观念,其所作时文集序中也反复强调古文与时文体制虽异,但“率其自然而行其无所事”的行文之旨却“非有二也”。方苞在《钦定四书文》的评语中,亦借用古文之“义法”来分析时文,以“法以义起”“文成而法立”为优秀时文的标准。张符骧亦认为古文、时文不可分而视之,与同乡沈默共揭“以古文为时文”之帜,希望通过“修明古文之道”来提升时文水准。程元愈时文,则被戴名世评为“有魂焉行于其中”,是“魂亦出歌,气亦欲舞”的活泼流动之文,非世俗“僵且腐”者可比。文章自然活泼的气息,建立在作者丰沛内在情志的基础上;这种有见解、有情感的时文,便可以超越科场文字“因题而文”的表达困境,上臻“抒情达意”的古文辞境界。

“时文尊体”的第三个层面,是强调时文写作的“修辞立诚”。大部分八股文家教人作文,都讲究熟读前人文字,总结出一定的“文章格套”,“胸中类数既多,无论何题,而胸中之成语足够作两三篇用,见题后自能意一到而笔自随”,不需有自身思考、见解,便可做出好文字。而方苞则强调文辞写作中作者的真实情感。在《钦定四书文》批语中,对明末夏允彝、陈子龙、金声等人时文中“呜咽淋漓”的性情表示肯定,认为这类文字乃“至性所郁,精光不能自掩”。王懋竑也反复嘱咐子弟,时文作者对文中义理是敷衍虚套还是真诚体认,反映在文字上有明显差别:“今之为文者,莫非仁义孝弟忠信之说,而描摹仿佛如沙弥之梵呗、梨园之揖让,了不得其意味之所在。其庸陋卑污之私往往杂出于其中,而不能以自掩。苟其精求于圣贤深微之旨,验之于心,体之于身……发之于文章,浑然天成,无有龃龉,与描摹仿佛以为言者,相去万万也。”因此时文中亦有君子小人之分:“盖认真发明义理,讲求法度,务以上追古人,此便是为己之学;若揣摩掇拾,只以欺人,则不必奔走钻营,而已不免为小人之归。”也就是说,如果只视时文为“敲门砖”,则它不过是“为人”的俗学;但如果视时文为载道言志的“为己”之学,那么便需言出由衷,即便因此而不得高第也无怨无悔。从戴名世、方苞、王懋竑张符骧诸人的经历来看,他们都早有文名,科场之路却都不甚顺利,究其原因,“立诚”而不媚俗,如韩菼所言之“只欠新来时世妆”,当是重要的方面。

戴名世、张符骧均曾以民间选家身份长期从事时文评选。二人在谈论古文时,均推崇唐宋八家,在构建时文统绪、评述前代“选家”时,也体现出了惊人的一致性。康熙三十九年(1700)夏,戴名世编选康熙十四年(1675)到康熙三十九年(1700)间九科乡、会试得中之文为《九科墨卷》与《九科大题文》。在《九科大题文序》中,戴名世谈到,选家与科场考官共持转移天下文运之权,然而选家中又多缺乏见解之人。在明万历以来的众多前辈选家中,只有艾南英、吕留良两人最值得尊崇。艾南英的功绩,在于维挽风气,厘定文体:“余考艾氏之时,文妖叠起,而诸选家为之扬波助澜,以故文日益趋于衰坏。艾氏乃不顾时忌,昌言正论,崇雅点浮,而承学有志之士闻艾氏之风而兴起者,比肩接踵。”而艾氏之后,又有吕留良接续其使命,从道与文两方面为士子指明方向:“近日吕氏之书盛行于天下不减艾氏,其为学者分别邪正,讲求指归,由俗儒之讲章而推而溯之,至于程、朱之所论著;由制义而上之,至于古文之波澜意度,虽不能一一尽与古人比合,而摧陷廓清,实有与艾氏相为颉颃者。”康熙十二年(1673)后,吕留良不再评选时文,故《九科大题文选》所收文从康熙十四年(1675)乡试开始,隐然以艾南英、吕留良之继承者自命。

在戴名世编选九科墨卷之前四年,张符骧刊刻了艾南英文集《天佣子集》。在为此集所作《序》中,张符骧称赞艾南英能在明末文运极衰之时,拨乱反正:“阳明、白沙之徒出,猖狂澜诋,窃象山之邪禅以畔新安,而儒者之正学不明于世;又济南、北地之徒出,剽窃割裂,以尊史汉为名,而其文至于臭腐而不可读。公生当否极之后,以斯文为己任,至于今日,使学者望见门墙而识所依归。”他认为艾氏在“辞”的方面,推崇司马迁、欧阳修、归有光一脉古文,“理”的方面则“一禀程朱”,虽然尚有分辨不精之处,但瑕不掩瑜,可称豪杰。

对于吕留良,张符骧更是十分钦慕。他自述刊刻艾南英文集,实是为了羽翼吕留良:“今刻《天佣子》一种初出,固为东乡阐幽,实所以为先生护法也。”吕留良去世于康熙二十二年(1683),生前并未与张符骧有过接触,然而如戴名世所言,吕氏之书在康熙初年影响极大,张符骧自幼读吕氏书,以吕氏私淑弟子自居,多次宣称“朱子而后,传圣人之道者,惟先生一人”,“骧不师圣则已,如志于孔子,则舍吕氏将谁从乎”,平日“遇诋排吕氏者,辙抗颜而与之争,如子弟之卫其父兄”。又作《吕晚村先生事状》,叙述吕留良为学大旨:“(先生)病夫世之溺于异学而不知所返也,以斯道为己任,故其教人,大要以格物穷理、辨别是非为先,以为姚江之说不息,紫阳之道不著;又以为闢邪当先正姚江之非,而欲正姚江之非,当真得紫阳之是。其议论一发之于四书时文评语……曰:‘道之不明也久矣,今欲使斯道复明,舍目前几个读书识字秀才,更无可与言者,而舍四子书之外,亦无可讲之学。’穷乡晚进有志之士,闻而兴起者甚众。”吕留良生前,许多人不理解他评选时文的举动,如他的师长兼友人孙爽认为,时文乃进取之术,遗民已绝意进取,故不可教人作时文:“身既不为矣,如以为不可,犹教人为之,是欺己欺人也,欺人不忠,欺己无耻。”友人张履祥亦认为评选时文乃“无益身心、有损志气之事”,“耗费精神,空驰岁月”,劝吕氏“急卒此役”。张符骧却体会到了吕留良为发扬朱学,宁可屈身“俗业”的深心。康熙三十五年(1696)后,张符骧虽与吕留良之子吕葆中、吕留良弟子陈霳因论文事而交恶,但《吕晚村事状》仍收录于康熙三十八年(1699)所刊《依归草二刻》中,可见与吕留良后辈的纠纷并未影响张符骧对吕留良的真诚拥戴。

上文所引《天佣子集序》的结尾,张符骧在揭出艾南英、吕留良继承前贤的功绩后,感叹道:“所谓因其道而加精者,讵非后死者之事欤!”这一感叹,很容易令人联想到戴名世《九科大题文选》中接续艾、吕的自我期许。戴名世与张符骧约相识于康熙三十四年(1695)末,不久后《天庸子集》即刊刻问世,因此他们对选家统绪的认识,不排除有彼此间的交流。这种共同的认识当拉近了二人的距离,坚定了二人“时文尊体”的理念,使他们感到“吾道不孤”。二人对选家“统绪”的一致选择,正可说明当日时文在经历了明末思想混乱、文法多变的混乱之局后,在思想上寻求程朱正统,在文辞上向唐宋古文靠拢的“返正”之趋势。

六、结语

清人钱大昕曾言:“天下之善士,非能离一国一乡而立于独者也。”一种学问观念、文艺理念的兴起,固然有赖于领袖人物的独立波靡、起而呼之,同道者的支持鼓励、影响从之,亦不可少。当今学界多已注意到桐城派的“天下”属性,即桐城派是以桐城籍作家为基础,但又不囿于桐城一地,桐城派的为文理念、创作特色,是在向桐城之外更广远区域如湖南、北直隶一带的传播过程中,通过与不同地域文化、不同为文观念的碰撞、融合而最终形成的。从本文所述则可知,桐城派的“天下”属性不仅存在于乾隆中叶桐城派“开宗立派”之后,桐城派早期作家的文学活动,即已体现出浓厚的地域互动特色。淮安、扬州作为南北交通要冲与经济、文教发达之地,早期桐城派作家不仅在这里得到经济支持与声名传扬,而且得到了为学、为文观念上的充分信心。戴名世、方苞等人重视文章情感内核与文辞“活法”的古文观念,以及将时文视为经学学问之一环与古文辞之一体的时文理念,受到他们的淮扬友人的肯定与呼应;而真情、“生气”、以古文为时文等观念,此后成为桐城派文章理论的内核和最显著特色。虽然桐城派文学在康熙五十年(1711)戴名世“《南山集》案”之后,逐渐收敛锋芒,更加强调“雅正”与“载道”,但无论是方苞还是之后的刘大鏪、姚鼐,最为人称赏的作品都不是庙堂奏议与颂圣应制之文,而是疏淡、高洁,体现读书人孤傲气质与坚定信仰的记人记事小品以及书信、序跋等。这种孤傲疏淡之趣,正是早期桐城派作家与他们的淮扬友人共同追求的文章质素。从这个意义上说,桐城派的精神内核中有相当成分的“淮扬”血脉。这一点,值得清代文学史研究者进一步深入探讨。此外,这一段因两地人文交流而促成的文派生成历史,还为我们看待古典知识界的思想活动方式提供了新的思路与典范样本,对今日文化建设中大文化区域下各地域之间交流机制的构建也具有借鉴意义。

责任编辑:张翼驰