细推物理须行乐何用浮名绊此身江水后浪推前浪科学未来在青年

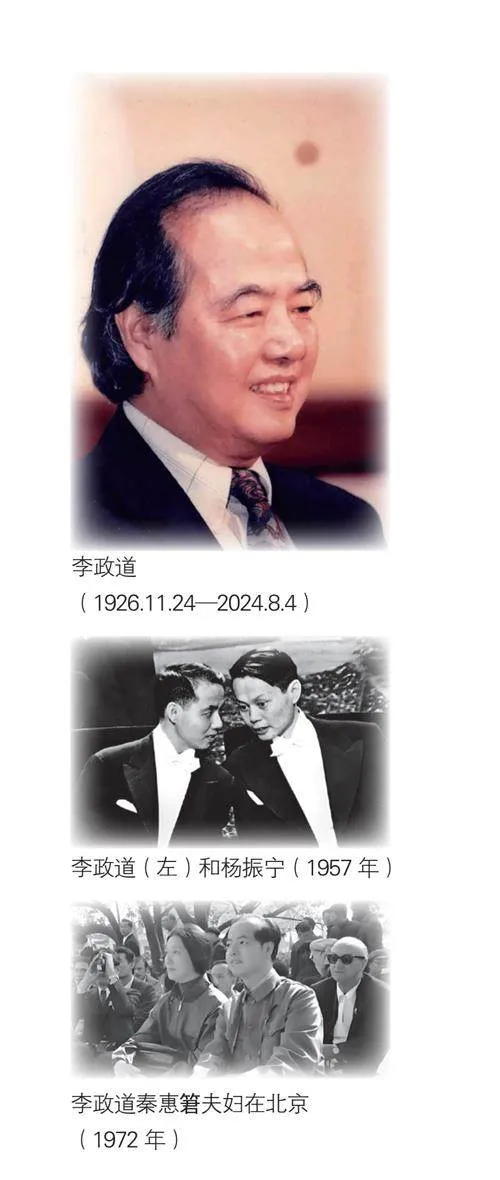

2024年8月4日凌晨2时33分,李政道在美国旧金山家中于睡眠中寿终正寝,安然仙逝,享年98岁。

李政道,1926年11月24日生于上海,江苏苏州人,美籍华裔物理学家。1957年,他与杨振宁一起,因发现弱相互作用中宇称不守恒而共同荣膺诺贝尔物理学奖,开华人科学家获诺贝尔科学奖之先河。获奖时,李政道年仅31岁,杨振宁35岁。

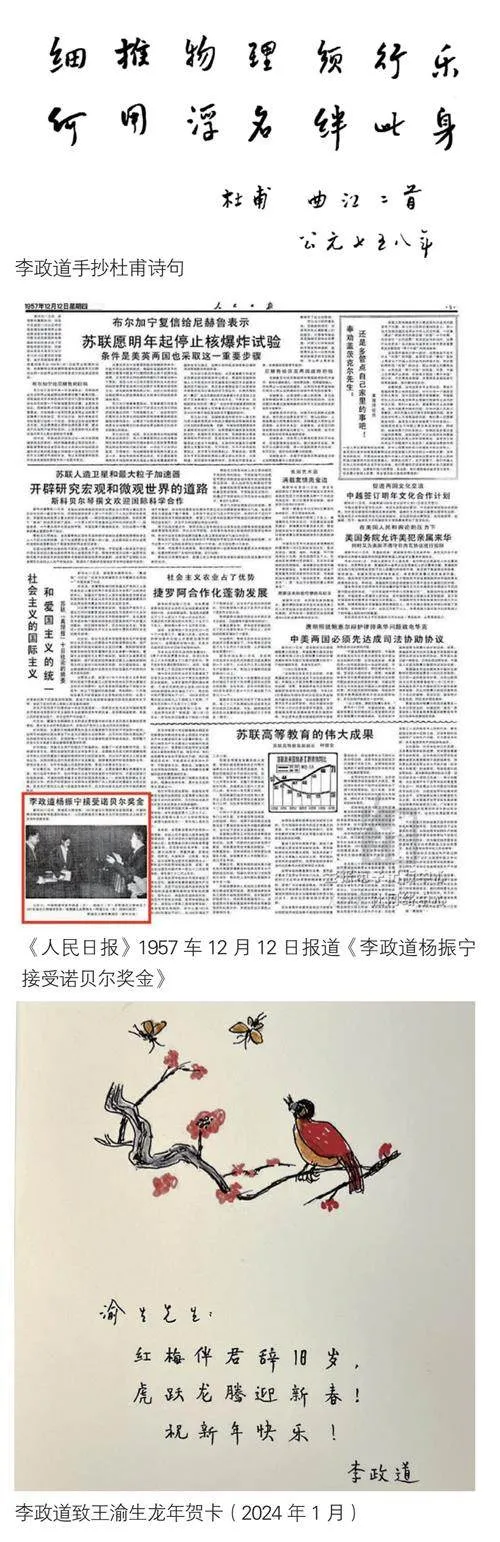

1957年12月12日,我放学路过街头贴报栏处,那里人头攒动,我挤进去看见《人民日报》一角的一篇短讯《李政道杨振宁接受诺贝尔奖金》,只有小小豆腐干的篇幅,一共几十个字而已,外加二人合影照片,当然是黑白的,很是显眼。从此我记住了李、杨这两位科学家的名字。六七十年过去了,今年年初我还收到李老亲笔书写和绘画的贺年卡,不禁感慨万分,内心久久难以平静,沉痛悼念,深切缅怀!

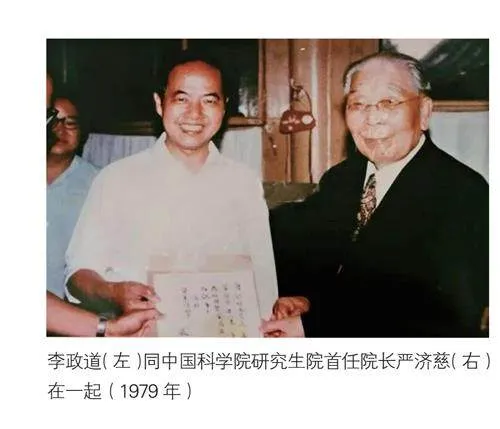

1978年,我考取了中国科学院研究生院,翌年李政道莅临本院作学术报告。印象最深的是,他告诫我们学科学的,也要学中国古代的经典,特别要学“三经”(《易经》《墨经》《山海经》),因为《易经》里有很多原始的科学概念的萌芽,如八卦之阴阳二爻,就有数学上二进制的雏形;《墨经》里有几何、力学、光学;《山海经》里的“盘古开天地”“天地混沌如鸡子”“夸父追日”“女娲补天”,神话幻想也是科学的本质属性。

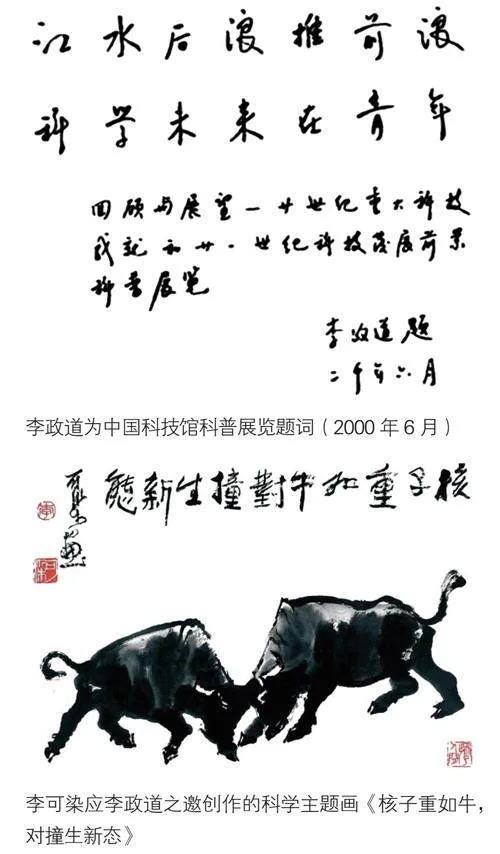

我还曾陪李政道、秦惠䇹夫妇到中国美术馆看“师牛堂主”李可染的画展。李政道对李可染讲了正负电子对撞机的原理,请他据此创作科学画。李可染说,他听了李政道讲离子相撞会释放出巨大能量,感受到科学的威力无穷,于是一改自己平时画牛悠闲姿态的传统画风,用尽平生之力画了两头顶角的牯牛,题为《核子重如牛,对撞生新态》,下笔时都能听见自己心脏在剧烈跳动的声音。李政道与李可染,科学与艺术,真是心有灵犀一点通。

2000年以来,李政道多次到中国科技馆参与青少年科普活动。他参观了时任中国科技馆馆长的我主编的《20世纪科技成就和21世纪科技展望》科普展览,并为展览题词:“江水后浪推前浪,科学未来在青年。”他说他知道我是学数学出身的,而他是学物理的,他问我物理这个词汇在中国什么时候才有的,我说明末学者方以智1643年著有《物理小识》一书,他夸我记性好,但他风趣地对我说,最早用物理这个词的是唐代的杜先生,我说没听说过唐代有姓杜的物理学家,他哈哈大笑说是杜甫,我愣住了,他解释道,杜甫有诗句“细推物理须行乐,何用浮名绊此身”,要仔细观察实验,严密数学推理,这不是物理吗?研究物理学是很快乐的事,何必追名逐利想到要拿诺贝尔奖呢?听了这番风趣幽默亦真亦幻的话语,真感到醍醐灌顶!

后来,他还到中国科技馆穹幕影厅的圆形会议厅给青少年作科普报告。让孩子们感受深刻的一句话是:“学问学问,有学有问;求学问,先学问,不学问,非学问。”

那次讲座,李政道给我印象最深的一段话是关于基础研究跟应用研究、开发研究的关系。他说:“基础、应用、开发可以比喻成水跟鱼、鱼市场的关系。显然,没有水,就没有鱼;没有鱼,也就不会有鱼市场。在这方面,各个国家有不同的历史背景,有不同的发展道路。”接着他就讲了日本、欧美是怎么做的。

2002年,李政道送我他著的《科学与艺术》一书。打开书的扉页,他写道:“科学与艺术:一枚硬币的两面。”他又说:“科学和艺术是不可分的,两者都在寻求真理的普遍性。普遍性一定植根于自然,而对自然的探索则是人类创造性的最崇高的表现。”

这20多年来,李政道差不多每年都给我寄贺年卡,图文并茂,画春天花朵,画生肖动物,惟妙惟肖,很有功力。

2019年1月,他给我的贺年卡中写道:“䇹政基金科艺赛,立德树人育英才。”以纪念䇹政基金20周年和李政道科艺基金5周年。

原来,1996年11月29日李政道的夫人秦惠䇹逝世。1998年李政道捐款设立了“秦惠䇹李政道中国大学生见习进修基金”(简称“䇹政基金”),专门用来资助祖国优秀大学本科生利用假期或课余时间见习科学研究,接触科学家。根据秦惠䇹的遗愿,每年接受资助的大学生中必须有一半是女生。

2013年,他本人又创立了“李政道科艺基金”,举办李政道科学与艺术作品大奖赛,激发青年学子对创作科学与艺术作品的热情和兴趣,开拓学生的思维和视野,助力提升学生的综合素养,并有力推动科艺交融理念的普及,使科学与艺术的碰撞、融合与创新,成为科学界与艺术界共同探讨和研究的热门话题。

李政道追求科学与艺术的结合,如他自己所说:“一心求真,一意求善,一生求美。”