如何成为鲁滨逊

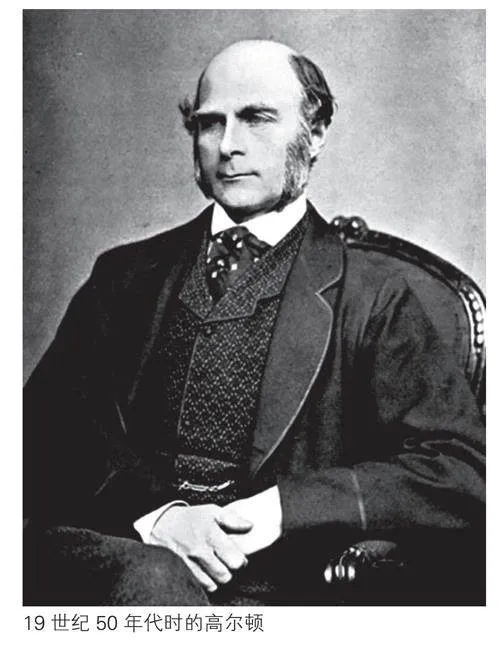

1926年9月初,经过内蒙古巴彦淖尔一带的美国学者拉铁摩尔(OwenLattimore)利用旅途中的闲暇时间,阅读了英国皇家地理学会主编的《旅行指南》,希望依照书中提示弥补自己行程中的疏漏。拉铁摩尔原以为《旅行指南》会像另一部由高尔顿(FrancisGalton,1822—1911)所著的《旅行的艺术》一样引人入胜,但结果却发现《旅行指南》虽然不乏实用,其内容却过于学究甚至有不少“绝招”是错误的。就在拉铁摩尔写下笔记的次年,英国作家弗吉尼亚·伍尔芙(AdelineVirginiaWoolf)在一篇记录书店见闻的散文里,也提到19世纪的游记是比小说更具代表性的文学体裁,这些游记是维多利亚时代英国人探索欧洲大陆、印度、非洲乃至中国的见证。很显然,19世纪的旅行书籍影响深远,今天我们常用的《孤独星球》等手册就可溯源于此。在这一领域的细分类别中,高尔顿的著作比皇家地理学会的指南更加基础和容易借鉴,又比一般区域性游记更具普适性。

19世纪的鲁滨逊

许多中国读者曾听闻英国作家笛福的《鲁滨逊漂流记》,这本书于1719年首次出版后大受欢迎,鲁滨逊也成为英国殖民事业的象征。笛福本人和其他作家为这本书推出了许多续作和仿作,其中最成功的当属由瑞士作家约翰·怀斯(JohannDavidWyss)所写的《瑞士家庭鲁滨逊》(中文译作《海角一乐园》)。这本仿作比笛福原作晚了将近1个世纪,其情节也从水手鲁滨逊单人求生变成一对传教士夫妇和他们的4个孩子在荒岛共同奋斗建设新家园。这一家人在乘船旅行之前就作好了技能和补给方面的准备,比如父亲几乎通晓各类知识,母亲随身携带了缝纫工具和作物种子,同时还擅长厨艺,长子强壮,次子机智,三子敏捷,他们都擅长射击。陪伴他们出行的还有2条忠实的狗。除了一身本领外,他们还能从沉船上获得许多物资,从而为他们在荒岛上的生活提供了坚实的保障。

《瑞士家庭鲁滨逊》是拿破仑战争后的欧洲人生活的写照。和平局势和经济增长让许多人有机会走出家门游历,工业革命则使人们的旅行有了更充足的物质支持。传奇情节和自力更生的精神让《瑞士家庭鲁滨逊》出版后也深受读者喜爱,它也衍生出许多续作和不同形式的改编。读者为书中各种求生诀窍击节赞叹,这与当时旅行书籍的创作与流行相辅相成。拉铁摩尔指出,高尔顿和皇家地理学会分别编写的旅行指南都系统地介绍了旅行所需的各项经验技巧。对这些技巧的熟练掌握足以把鲁滨逊批量复制出来。接下来本文将以高尔顿的著作为例,对这些支撑人们顺利出行的知识进行简要梳理。

《旅行的艺术》

高尔顿是英国维多利亚时代的博学者,他在科学领域多才多艺,是优生学和气象学的先驱,在人类学、社会学、心理cfa1a977a985c29d890d310a96e538e2学等许多领域都作出过贡献。他还是达尔文的表弟,深深为《物种起源》所吸引,而成为表兄的忠实粉丝及其学说的大力推广者。在此之前他的生平轨迹与表兄已经有了许多重合,比如都曾学习医学又中途转行,都在剑桥大学读书,毕业后到国外旅行等。

与达尔文随“贝格尔”号环球航行不同,高尔顿的足迹主要留在非洲。1845—1852年间,高尔顿2次到非洲探险。第1次是从埃及沿尼罗河而上,到达今天苏丹首都喀土穆后返回。第2次则为时2年,目标是当时还鲜为人知的西南非洲(今纳米比亚)。结束远行后他出版的游记为他带来地理学家和探险家的声誉,随之他又撰写了《旅行的艺术》,这部畅销书一直到现在仍在印刷。

《旅行的艺术》由约翰·穆雷出版社出版,该出版社以推出英国文豪拜伦的游记而闻名,此后又推出许多旅行书籍奠定了其在这一领域的翘楚地位。在一系列此类著作中,不出意外地包括1845年达尔文《小猎犬号航海记》的修订版,这一修订版因含有进化论思想而较初版更具科学史价值。

从1855年到1872年,《旅行的艺术》先后推出5版,每一版都或多或少对已有内容进行补充,其中1867年的第4版进行的修订规模最大。

在前3版里,高尔顿似乎是以他心目中对旅行的重要程度和日常所需为各类事项进行排序,如把水、火、宿营、服装和食物等列在最前面,这几乎恰好相当于人们生活必需的衣食住行等各方面。这些日常需求内容之后,是连续几章关于在简陋条件下制作各类物品所需技艺的讲解,例如如何制作筏子和小船,如何制作简单绳索和梯子,如何当一名临时的木匠、铁匠、皮匠,制作蜡烛、肥皂、胶水、木炭等杂项等。这几乎的确像是在培训一位鲁滨逊了。

随后高尔顿把目光转向探险队里的非人类成员,讨论了马、牛、骆驼、驴、骡子等各种牲畜的特性,以及让它们驮运或牵引所需的鞍鞯等装备。随后的内容适用于被困的探险队,教导他们使用和维护枪支、设置陷阱狩猎和捕鱼,以及旅行所需的药物和医疗知识。在简短讲述与土著人打交道的技巧后,是估算旅行应携带物资种类和数量,以及携带考察和绘图所需仪器设备的内容。

从第4版开始,高尔顿彻底调整了框架结构,许多知识类别的先后顺序都调了个儿,为此调整或增加了许多内容,但编排更具有从常规向应急需求过渡的逻辑性。例如他把对出行的准备工作放到最前面,随后是队伍组织和装备清单。之前很靠后的药物、测量仪器和记录本等内容的位置大大提前。后面则先后是准备工作量较大的牲畜、车辆、船只,到相对容易配齐的衣物、床铺、宿营用具,再到因地取材的火、食物、水等。与被困相关的枪械和捕猎依然相对靠后,与土著交流和进行警备的内容远较此前丰富。制作各种器物的工匠技能被放到几乎最后,仅先于旅行结束后的整理、验证、出版工作。

在具体内容上,高尔顿把在地性和当时的科学性进行融合。他不排斥旅行地点流传的传统技能,如蒸汽浴、拔罐疗法、中国去除虱子的秘方、西藏旅行者在高原地区的宿营经验等,同时也充分运用了工业革命后水平迅速上升的技术,如具有更高强度的纺织品等。对时间、重量、角度等参数的准确测量,以及对人体所需热量、营养和物资的估算,体现出旅行过程中对近代数量化思维的广泛运用。各类手工技能也不是对同样条件简陋的传统工艺的简单沿用,而是在适应环境条件下从力学、化学和机械原理发展出来的。兼容并包的实用态度使得《旅行的艺术》兼具猎奇性和说服力。

很显然,20世纪20年代踏上旅程的拉铁摩尔是熟悉《旅行的艺术》的,实际上他也重复发现着高尔顿曾提到的技艺。例如高尔顿提到,在小股队员外出侦察时,牛或狗往往会变得狂躁,一有机会就跑回去找同伴,这时可以利用它们的躁动,在其脖子上绑上纸条使其充当邮差。拉铁摩尔则记录了“大盛魁”等晋商商号训练狗远途送信的活动(笔者在调研中也搜集到山西、河北等地流传的义犬送信故事)。这既是对已有著作记载信息的验证,也是进一步扩展。

高尔顿推出《旅行的艺术》后,通过为军队制作培训课程等各种方式对该书进行传播。这本书提供的经验是跨越国界和各样环境的,可谓是一册在手,全球无忧。这使这本书拥有相当强的生命力,即便是今天的读者也很可能对其爱不释手。而训练出众多“鲁滨逊”的近代旅行手册,无疑也推动了近代欧美国家对世界各地的探索。