帕洛马山的“大眼”

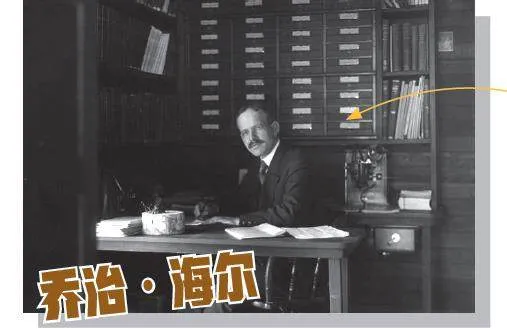

大萧条的那些年,很多美国人都知道,乔治·海尔先生,那个三次打破世界最大望远镜纪录的人,要再一次打破他的纪录了。

第四次冲击

此时最大望远镜位于天使之城洛杉矶附近的威尔逊山。1917年架设在山顶的2.5米胡克望远镜正是海尔的杰作。作为加州理工大学的联合创始人,他1897年在威斯康星州叶凯士天文台建造的1米折射望远镜、1908 年在威尔逊山建造的1.5米反射望远镜,都曾获得世界最大望远镜的殊荣。

而这一次的动机,源于天文学家埃德温·哈勃。哈勃太空望远镜就是以他的名字命名,他被后人尊称为“星系天文学之父”。不满足于胡克望远镜并发现宇宙正在膨胀的哈勃向海尔抱怨:它的镜片是由平板玻璃分层打造而成,每当威尔逊山的温度发生变化,主镜的精度就会受到很大影响。

于是,海尔决定,再一次,也是第四次出手。1928年,他从洛克菲勒基金会“化缘”到600万美元,再造一架破纪录的巨型望远镜的行动随即展开,口径将达到200英寸(5.08米)。

望远镜的建设地点,定在了海拔1700多米的加利福尼亚州圣迭戈的帕洛马山,这是海尔心仪已久的。洛杉矶的灯光使威尔逊山不再是凝视黑暗天空的理想之处,而帕洛玛山却足够黑暗。

“大眼”的诞生

制造一架望远镜,一块完美的镜片最为重要。海尔为此找了一家叫“康宁”的玻璃制造公司,现在这家公司为我们所熟知的一个产品——康宁大猩猩玻璃,几乎被用在每一台手机的屏幕上。

雄心勃勃的康宁公司特制了一批设备,1934年3月正式开工,排场不小,围观者众,但高温之下,炉底固定耐火砖的钢螺栓熔化,接下来耐火砖像块木头一样在玻璃溶液中浮了上来,彻底报废的这一大坨玻璃——足足有20吨重,只能被送进博物馆。这一年年底,康宁再次低调开工,接下来需10个月的缓慢冷却,以避免镜片内部产生气泡。但过程一点也不平静,其间一场大暴雨导致断电,还没完成的玻璃毛坯差点被一次性淬火。最后出炉的毛坯也有一些瑕疵,好在不影响后期的磨制。1936年,这块被称为“大眼”的空前巨大的镜片在康宁公司诞生了。

负责筒体和支架结构制造的是与美国海军合作的美国西屋电气公司。到1937 年,包括望远镜圆顶在内的基础建设已经完成,万事俱备,只差镜片了。但这并不容易:它需要极其干净的环境,工人们穿着一尘不染的白色制服,地板每天都要清洗,有时,墙壁会涂上雪松油,使其具有足够的黏性以捕捉散落的砂粒,抛光工具下的一粒灰尘都可能会造成划痕。海尔希望,镜子的打磨、抛光和造型能在六七年内完成——或许这是一种预感,他有些等不及了。

海尔的初光

初光,是一架望远镜的荣耀时刻,是指打开新望远镜的遮光罩,让星光第一次落在反射镜和传感器上。遗憾的是,海尔没有等到这一天。

1941 年夏天,望远镜接近完工。年底,日本偷袭珍珠港,太平洋战争爆发,越来越多的工人被调去了军工厂,项目被搁置。直到二战结束,加州理工学院才重新启动抛光机。1947 年圣诞节,主镜镜片终于被安装在望远镜上。磨制完成的主镜是一个直径5.08米的凹面圆盘,重13吨。中心厚度接近半米,较厚的外缘约60厘米,主镜面积约20平方米。

1949年1月26日,在帕洛马天文台,乔治·海尔期待已久的时刻终于到来,此时离他去世已经过去了11年。就在前一年,加州理工学院决定,将这架空前巨大的望远镜以海尔的名字命名。接替海尔接受这架大型望远镜的初光荣耀的,是提议建造这架望远镜的哈勃。他亲手拍下了“大眼”的第一张照片:一个编号为NGC 2661的星云,一颗质量超过太阳10倍的年轻亮星藏在星云深处,似乎预示着这架望远镜将解开一个又一个宇宙的未解之谜。

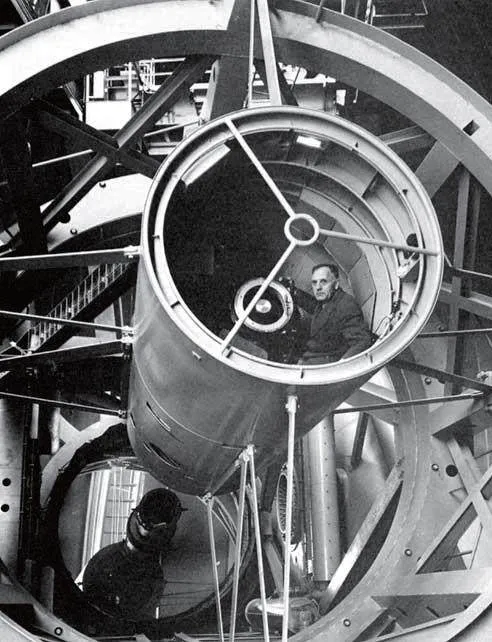

海尔望远镜代表了天文学家的极致浪漫,但他们的观测环境却一点不让人羡慕。在最主要的观测室——离地约24米高的“主焦点笼”中,虽然有凝视星空的狂喜,但也有“刺骨的寒冷、漫长的夜晚和膀胱的痛苦”。他们一度把飞行员使用的电加热服当作标配,用装碎干冰的保温瓶当作尿壶,把去厕所的时间省下来去观测。在这里观测的天文学家还需要把自己固定在小铁凳子上,因为观测时,望远镜会随着观测源方位的不同而改变倾角,主焦面上的观测者也会随之姿态百出,不把自己绑起来,一不小心就掉下去了……

凝视深空

这架巨大的望远镜让天文学家比以往任何时候都看得更远。它让人类发现,宇宙比想象中更大更古老,加深了我们对已知宇宙大小和年龄的了解;它还让人们意识到,宇宙在加速膨胀,而且速度比我们想象的快得多;更让人类意识到,“宇宙在各个方向上本质都是相似的”——这一论断如今已经成为现代宇宙学的基础之一。

1948年6月3日,加州理工学院院长李·杜布里奇宣布将这台200英寸望远镜命名为海尔望远镜。

这里还演绎了一段关于“类星体”的传奇:20世纪60年代初,加州理工学院天文学家施密特发现了一个怪家伙,这是一个在大型望远镜中极其明亮的光源,看上去就像一颗银河系中的恒星,实际上却远在几十亿光年之外且高速离我们远去,后来我们知道,这耀眼的光芒,是一个位于星系中心,正在大量吞噬物质的黑洞所产生的。

在“主焦点笼”中的埃德温·哈勃。他亲手拍下了“大眼”的第一张照片:一个编号为NGC 2661的星云,一颗质量超过太阳10倍的年轻亮星藏在星云深处。

虽然5米有余的口径足以傲视群雄,但这只大眼睛,也得到了身边一些小望远镜的帮助。海尔望远镜投入使用后,天文学家开发了望远镜的新用法:发挥小型望远镜视场大的优势,来巡视天空,再用大型望远镜锁定其中值得注意的目标进行详细的观测,就像我们用眼睛扫视远方发现目标,再拿起望远镜仔细观察一样。

从1949年起,“大眼”一直是全世界最大的望远镜,直到1976年,苏联架设在北高加索2100米高山上一架口径6米的望远镜投入使用,但由于制造工艺以及天文台选址等问题,它的性能并没有超越“大眼”,直到1993年,“大眼”才被夏威夷岛莫纳克亚山上的10米凯克望远镜正式超越。

一直在路上

这些年来,“大眼”并没有停下自己的脚步,配备了高速计算机、伺服反馈系统、位置传感器和电子探测器的它,大大提高了仪器的效率和灵敏度。

随着光学技术的发展,海尔望远镜加装了电子相机。这是天文学家詹姆斯·冈恩的贡献,他用一架叫“四管猎枪”(Four-Shooter)的设备,让海尔望远镜告别了照相底片。我们所熟知的哈勃太空望远镜所使用的相机,原型就是这把“四管猎枪”。

天文学家们也可以在舒适的家中进行远程观测了——这被他们形象地叫“睡衣观测”,或者在加州理工学院的会议室中进行观测,同时与现场的望远镜操作员进行交流。

在20世纪80年代和90年代初期,海尔望远镜的电气基础设施和控制系统得到更新,内部的核心设备也在不断更新换代。2018—2023年曾任帕洛马天文台台长的兹穆伊齐纳斯说,在新设备的帮助下,“一小时内能完成的工作,现在只需15—20分钟”。

在观测之外,这台5米望远镜还是NASA深空光通信实验的接收端,2023年底,海尔接收了从3100万公里处(约地月距离的80倍)传回地球的一段超高清视频,这或许便是人类远征太空时远程通信的答案。

今天的“大眼”

从“大眼”睁开望苍穹算起,已经过去了75年,虽然经过了技术上的更新迭代,但在“大眼”身上,也可以找到一些怀旧范儿,比如对焦靠手动,而不是大型望远镜上常见的电子对焦。这里更没有忘记海尔,天文台主入口对面的墙上,是海尔的半身铜像,下面的文字是:“200英寸望远镜是以海尔命名的,他的远见卓识和领导才能使它成为现实。”

“大眼”也与中国有着千丝万缕的缘分:除了留学生会来到这里参观和学习,天文台的留言簿上有中国天文学家的签名,每年还会留给中国的天文学家观测的时间。

但随着城市的发展,“大眼”所在的夜空已经不再如海尔登上帕洛马山时那样极致澄澈。就像它的前辈,叶凯士天文台和威尔逊天文台那样,城市的灯火,开始一点点闯入它的“眼帘”。不过,这里与星空的浪漫羁绊依然还在,如果你有机会在深夜拜访天文台,来到“大眼”的顶端,你会发现观测笼边缘,主焦点高度的位置,点点星光仿佛飘在空中。

那是人类、星星与望远镜之间的约定。

(责编:刘婕)