西方音乐中的东方想象

摘要:本研究以西方音乐中“东方想象”的复杂性为核心议题,重点探讨了“土耳其风格”作为西方视角下典型东方形象的表现方式。通过深入剖析海顿《第100号交响曲》第二乐章中的音乐特征,并结合爱德华·萨义德在《东方学》中关于“东方”的理论框架,本文揭示了西方作曲家在作品中融入东方元素的创作实践,其本质是对东方形象的重新建构。这一建构过程不仅体现了西方对“他者”文化的观念性再现,也反映了音乐语言中异域想象的复杂表达及其多重文化内涵。

关键词:交响曲;东方主义;土耳其风格

弗朗茨·约瑟夫·海顿(FranzJosephHaydn,1732—1809)是古典主义时期的奥地利作曲家,他对交响曲的发展做出了卓越的贡献,被后人尊称为“交响曲之父”。海顿确立了交响曲作为标准管弦乐队曲目的重要地位,这一成就不仅源于他创作了大量的交响曲,更在于他作品中显著的公众性特征。自1760年起,海顿从最初为雇主创作室内乐作品,逐渐转向为伦敦的听众创作宏大的管弦乐作品。在创作过程中,海顿稳步提升了交响曲的艺术声誉,最终使这一音乐体裁摆脱了早期形式,发展为兼具表现力与复杂性的成熟形态。

海顿的《第100号交响曲》是他在1794年伦敦之旅期间创作的,属于“伦敦交响曲”系列中的重要作品。该交响曲的第二乐章融入了土耳其风格元素,通过模仿奥斯曼土耳其军乐的音响效果,营造了浓郁的异域情调与军事氛围。作品中涉及的土耳其形象在东方主义研究中占据重要地位,西方对土耳其音乐的认知往往带有特定的文化视角。这种认知不仅映射了西方视角下的典型东方特质,还揭示了18世纪欧洲社会对“他者”的矛盾态度——既包含对外来文化的好奇与向往,也暗藏文化上的规训与主导意识。

一、西方视角下的东方形象

“东方”一词由来已久,从地域和文化等角度看,它通常指代亚洲或更广义的东方。然而,“东方”并不仅是对自然存在的客观描述,它是一种由西方主导的话语体系,旨在通过建构“东方”形象以服务帝国主义的政治经济目的。这一批判性观点由美国文学理论家、文化批评家爱德华·萨义德(EdwardWadieSaid,1935—2003)在其著作《东方学》中提出。正如他所说,“学术研究领域……首先,是受制于社会,受制于文化传统,受制于现实情境,受制于学校、图书馆和政府这类在社会中起着稳定作用的机构的;其次,学术性和想象性写作从来就不是自由的,而是受其形象、假设和意图的限制的;最后,拥有学术形态的‘东方学’这样一门‘科学’所带来的进展并没有我们经常设想的那么具有客观性。”[1]萨义德的研究表明,“东方学”不仅是一种研究“东方”的学术活动,更是一种嵌入特定权力结构的知识生产过程,它深深植根于西方的历史背景,并且在一定程度上反映了西方对“东方”的建构与再现。

“东方学”不仅对西方的学术界产生了深远的影响,它还渗透到文学、艺术及其他文化表现形式中。在音乐领域,这样的东方形象同样具有明显的体现。比如,贾科莫·普契尼(GiacomoPuccini,1858—1924)创作的三幕歌剧《图兰朵》就是塑造“东方形象”的典型例证。该剧第四幕中耳熟能详的合唱片段《东边升起月亮》(Làsuimontidell’Est)借用了中国民歌《茉莉花》的旋律,普契尼对这一旋律进行了情感转化,赋予其更加凄凉、冷寂的基调,使其与原曲的柔美风格截然不同。在音乐表达上,普契尼融合了带有东方色彩的旋律与西方传统和声,营造出浓厚的异域氛围,特别是在其咏叹调中,这些音乐元素尤为突出。通过情感渲染,普契尼丰富了图兰朵这一东方角色的层次感,进一步凸显了她的个性。这一创作不仅体现了普契尼对“东方”的审美构建,也反映了西方对“他者”的幻想与误解。这种刻画缺乏对东方文化的深入理解,也反映了西方文化中心主义的视角,即将东方视为自我定义的对照面。通过这种艺术化的构建,普契尼及其他西方作曲家在某种程度上强化了“东方”与“西方”之间的二元对立,掩盖了东方文化的复杂性与多样性。

爱德华·萨义德曾指出:“我们没有必要寻找描述东方的语言与东方本身之间的对应关系,并不是因为这一语言不准确,而是因为它根本就不想做到准确。”[2]因此,在研究与“东方主义”相关的音乐作品时,我们需要警觉这些作品背后所蕴含的权力逻辑和文化投射,避免将西方构建的“东方”形象误认为对真实东方文化的准确反映。

二、西方视角下的土耳其风格

作为最早带有“东方”特征的音乐类型之一,土耳其风格在18世纪的欧洲音乐中占据特殊地位。这种风格源于奥斯曼帝国时期的土耳其军乐,尤其是苏丹亲兵乐队(Janissarybands)的音乐形式。苏丹亲兵乐队是奥斯曼帝国军队的标志性组成部分,其音乐以鼓、三角铁、短笛和钹等打击乐器为主要特征,强调鲜明的节奏感和丰富的音响效果。如图1所示,乐队的编制主要由打击乐器和铜管乐器构成,其中,大鼓手排列于后排,担任节奏核心。穿红衣的乐手演奏类似长号、小号的铜管乐器,以及一些双簧管类乐器,这些管乐器以嘹亮的音色勾勒出清晰的旋律,成为军乐团中最具代表性的声音之一。此外,图中坐着的乐手似乎演奏着小型打击乐器,其短促且节奏鲜明的音响效果为整体音乐提供了精致的节奏支撑。当这些乐器在强拍上协同作响时,足以营造强烈的军事威慑力,同时彰显奥斯曼帝国的威严与荣耀。

这种音乐在17世纪末至18世纪初逐渐传入欧洲,但西方音乐家对土耳其音乐的采纳并非简单照搬,而是在其基础上发展出了一种符号化的音乐风格。萨义德曾提到,西方学者和艺术家在研究和描述东方时,通常会忽略当地文化的复杂性,选择性地提取那些符合其论述或创作需求的片段。这种片面的文化投射使得“东方”逐渐被固化为一个抽象符号,而非一个复杂多样的文化实体。从这一视角看,西方音乐中的“土耳其风格”更多地是文化权力结构下的想象产物,是一种异域幻想的构建。在18世纪的欧洲,土耳其风格的音乐通常表现为一种2/4拍的进行曲,其节奏模式以重拍突出的二拍子为主,低音部分由反复的八分音符构成(通常强调主音持续音);旋律中带有装饰性的倚音(通常是不协和音);和声则倾向于简单化,常使用根音位置的主三和弦,偶尔加入升四度音以增加紧张感,同时伴随频繁的八度叠置。这些音乐元素并非忠实再现土耳其军乐的原貌,而是经过西方音乐家的艺术处理,形成一种既符合西方听众审美,又能唤起异域联想的音乐风格。这种风格广泛运用于进行曲、舞曲以及歌剧场景中,不仅丰富了音乐的戏剧性张力,也成为当时欧洲社会对“东方”想象的艺术化体现。

土耳其风格在西方音乐中的兴起与18世纪奥斯曼帝国的影响力密切相关。在这一时期,奥斯曼帝国既是欧洲的重要外交与贸易伙伴,同时也是文化和军事领域的竞争对手。这种双重身份使得土耳其风格音乐拥有了丰富的文化解读空间。一方面,土耳其风格音乐因其鲜明的节奏感和独特的配器手法,常被用于表现战斗或戏剧性的场景,其激昂的旋律与强烈的鼓点也在无形中唤起了欧洲社会对历史冲突的集体记忆。奥斯曼帝国的军事扩张曾经引发欧洲广泛的恐惧与不安,而土耳其军乐中战斗元素的频繁出现进一步加深了这种印象。因此,在西方语境中,这种音乐形式往往被视为一种文化上的“挑战”,象征着异质文明的威胁。

另一方面,土耳其风格音乐在欧洲的传播也承载了一种理想化的东方想象,成为贵族阶层竞相追逐的“异国情调”。随着奥斯曼帝国的逐渐衰落,土耳其音乐元素的意义也发生了转变。在西方社会,土耳其风格逐渐摆脱了与军事威胁的直接联系,更多地成为贵族和音乐家追求新奇的审美选择。例如,莫扎特的《A大调钢琴奏鸣曲》(K.331)最后一个乐章便是具有土耳其风格的回旋曲,而他创作的歌剧《后宫诱逃》及贝多芬的戏剧配乐《雅典的废墟》中的土耳其进行曲等作品,不仅构建了浓郁的异域背景,还迎合了欧洲听众的审美需求,呈现了一种经过审美筛选的东方意象。然而,这种“西方化”的土耳其风格不仅削弱了其文化原貌,还在一定程度上强化了西方与东方之间的文化边界。

因此,在分析具有土耳其风格的音乐作品时,我们应当认识到这一风格并非简单地再现异域文化,而是西方音乐家在欧洲与奥斯曼帝国特定社会历史背景下进行的文化建构。这种建构既体现了对“异域”文化的欣赏,也反映了西方在面对外来文化时的主观投射。在这种复杂的交织中,土耳其风格不仅承载着音乐意义,更是西方文化认知与权力结构的象征。

三、《第100号交响曲》中的土耳其风格

《第100号交响曲》是海顿于1794年为约翰·所罗门策划的伦敦音乐会创作的,属于他为赞助人创作的12部“伦敦交响曲”中的第8部。这部作品于1799年出版时被称为“军队交响曲”,这一名称来源于其中使用了一些常与“土耳其”或“土耳其军乐队”相关联的乐器。然而,海顿最初并未将这部作品命名为“军队交响曲”。事实上,这一名称的灵感源于第二乐章,该乐章最初是他于1786年为那不勒斯国王创作的一首“浪漫曲”。乐章中的土耳其风格音乐段落在当时引起了听众的广泛关注和热烈讨论。

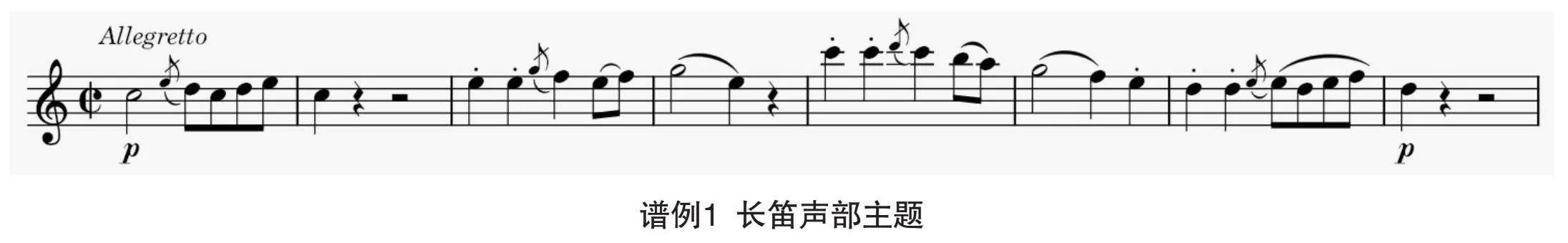

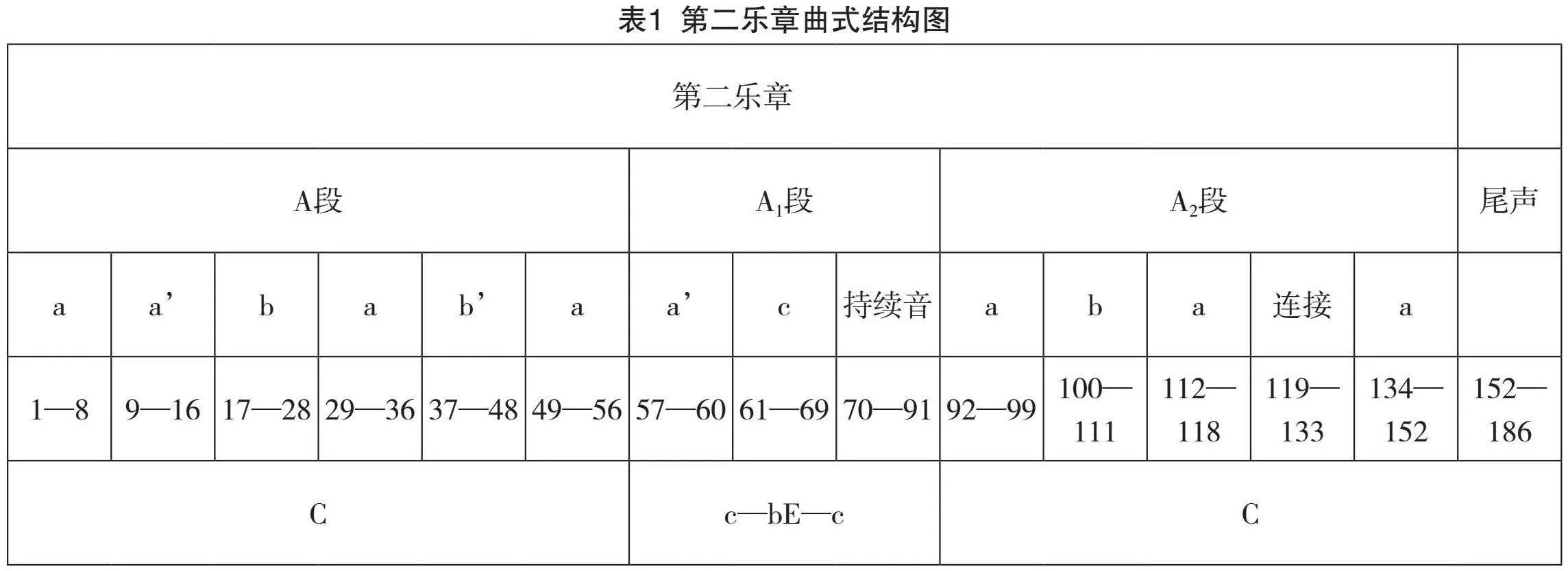

第二乐章采用三段曲式(ABA),速度标记为小快板,主题由长笛以弱力度呈现(如表1所示)。18世纪初,随着音乐风格的演变,长笛逐渐成为田园风格的重要表现工具。这一时期,木管乐器——尤其是长笛和双簧管——常被用来模拟自然景象和牧歌氛围,象征古典音乐中理想化的乡村生活。在这种田园风格的音乐中,木管乐器的音色被赋予了特定的象征意义。例如,长笛往往被视为牧羊人吹奏芦笛的声音,传递出宁静与纯朴的意境,而双簧管则与长笛相互配合,形成和谐的对比,展现出更为丰富的音色层次[1]。为了进一步强化这一田园意象,海顿将主题设定为C大调。作为十二平均律中最直观的调性,C大调在美学上与“自然”和“和谐”密切相关。因此,海顿选择这一调性来呈现象征奥地利人民的主题,进一步突出了其柔和与纯朴的特质。

长笛与小提琴在C大调中共同演绎了一段柔美且均衡的主题旋律,持续8小节。随后,这一旋律被移交至双簧管,木管与弦乐的配合与对比,进一步丰富了音响层次与质感。海顿在此有意营造出一种安静祥和的听觉氛围。通过恢复最初的配器安排,他清晰地标示了b乐句的开端。此部分的调性逐渐转向G大调,但由于属调的稳定性,整体主题仍保持平稳的陈述风格。与a’句的配器手法类似,海顿在b’句中将旋律完全交由木管声部演绎(见谱例1)[2]。

需要注意的是,在A段与A1段的衔接部分,海顿巧妙地运用了a’乐句的前四小节,使即将引入的土耳其音乐与主要主题相连。a’乐句的出现强化了主题的稳定性,海顿利用观众对音乐发展的期待,在毫无预兆的情况下引入了土耳其乐器,这一出其不意的转变也激发了听众各种情感反应。海顿通过这种出其不意的手法,显著增强了乐曲的戏剧性张力,并瞬间将乐曲推向高潮[3]。

与此同时,a’乐句中c小调意外地闯入,随之而来的是土耳其打击乐器的强势介入——定音鼓、钹、三角铁和大鼓的猛烈奏响打破了先前的宁静。然而短短几小节后,调性转入c小调的关系大调降E大调,大调明朗的风格使旋律略显柔和,缓解了小调带来的紧张感。海顿此时似乎抛弃了奥地利与土耳其对抗的传统叙事模式,转而在音乐结构上引入了更加复杂的转折。在70小节,土耳其乐器伴随着很强(ff)的力度再次出现。接下来的三小节中,海顿通过每小节重拍上的突强、和声上属持续音与主持续音的未解决,以及73至74小节力度从突强到弱的急剧落差,精准地塑造了外部力量造成的焦虑感,而这种焦虑感直到10小节之后出现终止式才得以消解。此外,海顿在音乐语言的运用上与西方传统中对土耳其音乐的刻板认知相契合。例如,第57小节的不协和小二度装饰音、单调的和声进行,以及70至72小节的八度叠置等手法,都巧妙地与西方对异域音乐的既定印象相呼应。在81小节,c乐句的主题旋律以强(f)力度回归,与第一次出现时的猛烈对比,这次稍弱的音量减轻了土耳其音乐所带来的威胁感,似乎暗示着一种和解的迹象。

音乐回归到A2乐段,弦乐以拨弦奏法演奏三和弦,其音响效果让人联想到西方民间弹拨乐器吉他或曼陀铃。由于此类乐器通常伴随舞蹈或歌唱,海顿在此处的运用便赋予了旋律一种亲切且富有韵律感的特质。在第112小节,土耳其乐器的强硬色彩发生了转变,与牧歌式的音乐主题融为一体,这种融合展现出一种温暖与和谐的氛围。从第142小节开始,以下属调为主导的段落进一步强化了柔和的听觉效果,同时伴随着土耳其打击乐器弱力度的敲击声,仿佛象征着奥地利人与土耳其人之间的最终和解[4]。

在尾声部分,海顿对整个音乐过程进行了概括性的总结。小号吹响了战斗性的号角音型,降六级和声暗示着潜在危险的存在。音乐在167小节转回大调,旋律以弱(p)力度开始,象征着欧洲人牧歌式的宁静生活。随后,音乐转为强奏(f)并加入土耳其乐器,但此时土耳其的形象已不再具有威胁感。在接下来的174小节至乐曲结束的过程中,土耳其乐器在主调背景和主题旋律的推动下持续出现,这一安排进一步深化了两者的和解。

通过对该乐章的分析,可以看出海顿在创作中有意再现了维也纳之战的历史情景。同时,他的创作也在无形中受到时代背景的影响,将土耳其音乐视为“他者”,并通过音乐表现出对这种“他者”文化的对抗与同化。然而,海顿所呈现的并非真正意义上的土耳其音乐,而是经过西方视角加工的刻板印象。这种对“他者”的构建,反映了当时欧洲社会对异文化的复杂态度,既有对外来威胁的警觉,也包含了对异域风情的某种幻想与吸引。

四、结束语

海顿的《第100号交响曲》第二乐章所体现的土耳其风格不仅仅是音乐创作中的一种审美追求,更是一种文化与意识形态的反映。通过对土耳其元素的运用,作曲家在特定的历史背景下参与了“东方”的建构,将异国文化嵌入西方音乐的框架中。这一过程并非简单的文化模仿,而是对“他者”的审视与转译,揭示了西方对东方文化既着迷又误解的复杂态度。

然而,随着时代的更迭,这种“想象的东方”逐渐被现代学者重新审视,成为批判性解读西方文化中心主义的重要窗口。从当时的听众对土耳其风格的热烈反应,到当代对“东方主义”话语权力的深入剖析,音乐已经从单一的艺术表达演变为历史、文化和社会多层次交织的复杂产物。因此,研究此类音乐,不仅是对作曲家个人风格或特定社会现象的理解,更是对音乐如何承载文化意义、建构集体认知的反思。在当今多元文化交流日益频繁的背景下,重新探讨土耳其风格音乐的意义,为当代跨文化艺术对话提供了新的视角。它提醒我们在理解和吸收异域文化时,既要持有尊重的态度,也要警惕文化误读所可能带来的偏见与隔阂。这种反思不仅推动了音乐研究的深入,也为更广泛的文化共鸣奠定了基础。

参考文献:

[1][美]唐纳德·杰·格劳特,克劳德·帕利斯卡.西方音乐史(第6版)[M].余志刚,译.北京:人民音乐出版社,2010.

[2][美]爱德华W.萨义德.东方学[M].王宇根,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2019.

[3]保罗·克里斯蒂安森,杨婧.镜中的土耳其:东方主义与海顿弦乐四重奏“五度”[J].黄钟(中国.武汉音乐学院学报),2014,(01):191-200.

[4]柯扬.《西方音乐中再现的东方形象:暴虐与肉欲》书评[J].中央音乐学院学报,2015,(02):139-147.

作者简介:赵可心(2000-),女,河北石家庄人,硕士研究生在读,音乐学专业,从事西方音乐史研究。