论德奥叙事歌曲中的戏剧元素

摘要:戏剧元素在叙事歌曲(Ballade)中表现得尤为突出,特别是以舒伯特为代表的德奥艺术歌曲作者,他们通过丰富的艺术手段增强了歌曲的表现力,如通过音乐的渲染和烘托作用以更加突出戏剧矛盾冲突;细腻的音乐变化描绘了人物内心复杂的情感,使戏剧人物形象更加鲜活生动;通过音乐的对比促进情节的变化和场景的转换等。本文将结合舒伯特和舒曼的作品分析戏剧性在德奥叙事歌曲中的具体表现。

关键词:叙事歌曲;舒伯特;舒曼;戏剧性

艺术歌曲是德奥音乐文化传统的重要组成部分,其特点在于音乐与文学、器乐与声乐的高度融合。“恋诗歌手”的传统为叙事歌曲的创作奠定了基础,出现了一些以楚姆施泰格、舒伯特、舒曼、勃拉姆斯、沃尔夫等为代表的卓有成就的作曲家。顾名思义,叙事歌曲的特点是强调其叙事性(narrative),它的创作文本主要来自德语诗歌文学中的叙事诗,其内容常以德国的民间传说、戏剧中的场景片段、历史与神话故事等为素材创作的诗歌作品。在旋律的写作和演唱方式上,经常用对话的方式来展开,用这种方式是为了满足在歌曲中刻画人物形象、发展故事情节、体现矛盾冲突的需要,常以近乎歌剧宣叙调的对话形式展开戏剧画卷,以语言塑造人物、以对话营造情节是其重要的艺术表现手法,“音乐应该模仿充满感情的言谈语气,一个伟大的演员的雄浑、夸张的修辞术就是这种言谈语气的最大代表……其结果便是宣叙调”[1]。在对话中,戏剧元素在有限的空间中也得到有力彰显,下面以具体的作品为例对其中蕴含的丰富戏剧元素做具体论述。

一、矛盾冲突在叙事歌曲中的体现

矛盾冲突是戏剧情节发展的基本动力,也是一部成功的戏剧必备的要素之一,“戏剧性是指那些具有剧烈的矛盾冲突、紧张的情节发展、剧烈的心理撞击、能够引起观众或听众内心激情的事物”[2]。有时候在戏剧情节发展中,矛盾冲突并不是单一的,跌宕起伏的故事情节中往往交织着各种复杂的矛盾冲突,这些矛盾冲突有主次之分、内外之别,且都遵循着对立统一的艺术原则,作为文学和音乐的结合体的艺术歌曲也是如此,尤其是在戏剧化倾向较为明显的叙事歌曲中。尽管其矛盾冲突未及剧场艺术那般纷繁复杂、紧张激烈,然而矛盾冲突的合理性及鲜明对比,依然是推动戏剧发展的不竭动力。相较于歌剧,叙事歌曲在矛盾的铺陈与解决上更为聚焦,线条清晰,反而更显其鲜明与突出之处。

舒伯特的歌曲《死神与少女》(DerTodunddasMädchen.op.7),歌曲中两位角色以对话的形式展开情节铺陈,“少女”的曲调中充满了惊恐紧张的情绪,而“死神”的旋律则表现得低沉舒缓、阴森可怖,前者表现出对后者的极度排斥和恐惧,后者则是在舒缓阴郁的语调下缓缓地把对方带向死亡,少女的声音年轻略带稚嫩。舒伯特巧妙地运用对比音乐创作手法,将死神与少女的形象刻画得栩栩如生。两个截然不同的角色,要求演唱者以多变的情绪和音色来演绎,角色的转换在短短几个小节的歌曲中,巧妙地展现了矛盾冲突的对立与和谐统一,而两个人物形象也通过精练的对话被塑造得生动鲜明,音乐与人物形象完美融合,达到了水乳交融、浑然天成的艺术效果。

《两个掷弹兵》(DiebeidenGrenadiere.op.49),是舒曼叙事曲中篇幅最长也是最富有戏剧化的作品。“此曲采用了海涅的叙事诗,舒曼的音乐也是以叙述故事的风格写作,纯朴的旋律虽然平易近人,但却以强烈的戏剧张力扣住人心”,这首作品的文学范本是海涅在杜塞多夫看到拿破仑领导的俄罗斯远征军士兵从俄大败而归的情景有感而写的。这首作品中,舒曼以通俗化的文学语言和富有戏剧性的音乐完美地塑造了两个不同的士兵形象,为了完成对士兵乙高昂的战斗情绪的描绘,他以充满着激动向上情绪并带有号角式的《马赛曲》旋律作为结尾,表现出其强烈的战斗精神。

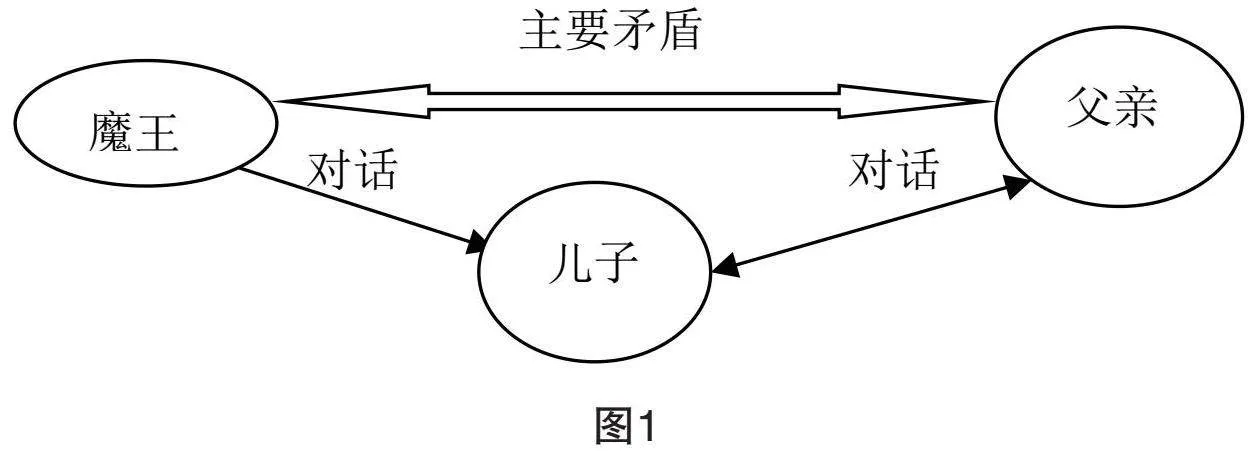

歌曲《魔王》(Erlkönig.op.1)是德奥艺术歌曲中戏剧冲突激烈且人物最为丰富的一首作品,激烈的矛盾冲突使得整个故事情节紧张跌宕,三个角色:“魔王”“父亲”和“儿子”和一个戏外的“叙述者”构成了宏大的情境叙事,在戏剧动作进行中,无论是阴森恐怖的“魔王”、沉着镇静的“父亲”,还是惊恐万分的“儿子”,或是作为冷眼旁观的“叙述者”,每一个角色都在这首歌曲中得到生动的描摹与刻画,三者的矛盾冲突通过彼此间紧张的对话铺陈开来,而“魔王”和“父亲”之间虽然没有直接对话但却是主要矛盾的来源,“魔王”在歌曲中一共有三句话,都是说给“儿子”的,“父亲”究竟是否听到了“魔王”的话不得而知,“魔王”在父子的对话中不断地插入各种富有诱惑、威胁和逼迫等各种语气特征的语言,这些语言都是通过“儿子”的口说出来并传达给“父亲”的,“儿子”是二者相互争夺的矛盾焦点,他们中一个想方设法地欲把“儿子”带走,一个则骑马飞奔与其展开激烈的争夺战,如图1所示。

最后,激烈的矛盾冲突随着钢琴伴奏的戛然而止而停息,叙述者以冷酷的语调唱出“怀里的孩子已经死去”。在这首叙事歌中,“魔王”和“父亲”为争夺“儿子”而产生的矛盾激烈而紧张。

这首作品由于激烈而复杂的矛盾冲突使得它无论是在戏剧张力上还是音乐表现力上都显得比前两部作品更加的明显和强烈,人物形象对比鲜明,尤其是钢琴声部对戏剧气氛的营造方面更是达到了登峰造极的高度,使得其确立了在艺术歌曲史中的崇高地位。

二、人物情感在叙事歌曲中的表现

叙事歌曲中的人物形象虽然不如歌剧艺术那样丰富多样、个性凸显,但也是有血有肉、生动鲜活的,因为在创作的过程中,艺术家赋予了其丰富的情感,在表现情感的复杂和细腻性方面,歌曲自有其独到之处。

(一)叙事歌曲在情感的表达角度上显得更加多维化

“浪漫主义只在微观和宏观两个层面产生效应。在微观层面,体现为精致地考察个体情感的细微差别;在宏观层面,体现为用浓墨重彩描绘出历史的广阔前景”[3],从宏观与微观的双重视角审视,歌剧以其宏大的叙事在前者层面熠熠生辉,而艺术歌曲则凭借细腻入微的笔触,在微观世界里精雕细琢地勾勒出每个独特个体的情感轮廓。“如果说歌剧作品是浓墨重彩写意的油画,那么艺术歌曲则是精雕细琢的工笔画或清新雅致的山水画[4]”,歌曲在刻画和描绘人物形象和表现情感方面较之歌剧作品会更加细腻和生动。为了增强戏剧的张力并凸显出各个人物角色之间的差异和矛盾,叙事歌曲中的各个角色在戏剧场景中往往会被赋予迥然不同的情感特征,且这种情感往往是通过第一人称(即“我”)的角度去传达,无论是《死神与少女》中阴森恐怖的死神和惊恐万状的少女,还是《两个掷弹兵》中的两个同样经历过战争洗礼而又志向不同的士兵,作者都会通过其独特的音乐语言赋予其生动的个人形象,这些形象绝非刻板僵硬,而是洋溢着丰富的个人情感,展现出鲜活的个体特征,令人印象深刻。

(二)叙事歌曲的情感整体表达

抒情歌曲情感表达一般比较单一连续,“通常,抒情诗并不是以情节性为目的;正如黑格尔所指出,抒情诗是诗人情感和观念的产物,‘关乎精神自身主观性的性情’,它具有一种普遍的主观合法性,如果抒情诗的特质是主观的普遍性,那么无论独立的诗作还是谱上的音乐,其自身似乎很难建立起某类叙事”[5],因此,由于抒情诗根植于诗人个人的主观情感中,在同一作品中,往往需要构建一种内在的统一性,以更好地展现和完善其情感表达。而叙事歌曲中的情感视角则更加多元化并富有对比性,需要表演者快速完成转换。此外,为了凸显戏剧冲突,叙事歌曲中的人物情感色彩常展现出鲜明的对比。这种对比在叙事歌曲中形成了由人物角色转换所带来的情感色彩断裂,呈现出块状的不连贯性,而这种现象正是由对话的层次感所引发的。如《魔王》通过其独特的音乐结构和情感表达,展现了角色间鲜明的感情对比和各自内在情感逻辑的统一性。舒伯特巧妙地运用了主旋律的重复和变奏,将不同的情感和情节有机地连接起来,同时通过音乐的起伏和变化刻画了魔王的凶恶和邪恶,给人以强烈的震撼和惊悚感。因此,叙事歌曲在形式和范围两方面,以及情感内容的力量上,都显著地扩展了利德(Lied)歌曲。

总体说来,叙事歌曲由于更加强调角色对比、矛盾冲突和戏剧的张力,在艺术情感表达上就更突出了个性的表达需要而表现出强烈的对比性。

三、戏剧情节在叙事歌曲中的展现

古希腊哲学家亚里士多德说“情节是悲剧的基础,又似悲剧的灵魂”,由此可见,情节在戏剧中的重要作用。叙事歌曲有很多作品的创作素材来自德奥地区的神话故事和民间传说,抑或经典的戏剧作品,但囿于其篇幅所限无法对整个故事情节的前因后果以及来龙去脉一一交代清楚,只能从其中选取一个片段来进行创作和演绎,这就需要演唱者和欣赏者从故事背景和人物内在逻辑关系的戏剧“大环境”角度全面准确地了解故事情节,以便把握人物性格和心理特点并进行准确的理解和演绎,但不同的主题和创作手法对于情节的铺陈也各不相同。

(一)单角色的歌曲通过人物细微的心理变化来展现故事情节

舒伯特的叙事歌《纺车旁的葛丽卿》,其文本来源于歌德的戏剧巨著《浮士德》第一部分一段由十段诗节组成的诗文,展现的是葛丽卿坐在纺车旁思念浮士德的故事情节,三部性的结构,每一部的开头都是“Meineruh’isthin,Meineherzistschwer……”(我失去安宁,我的心充满苦闷),但每一次重复都意味着集聚在内心焦灼情感的逐次递增,“叙事歌中常见的拟声描绘在此得到了一贯运用。纺车转动的声音贯穿于全曲的钢琴声部,唯一例外的是第二部分的高潮处,葛丽卿情绪激动,不能自已,以至于忘记了转动纺车”[6],这样一个细微的故事情节用细腻的钢琴织体表现得淋漓尽致。虽然这首歌曲不是通过对话的形式来表现作品的,但是钢琴固定音型塑造出的纺车转动的声音形象,以及葛丽卿对浮士德的复杂的个人情感这些戏剧性的元素都融入音乐形象中。

(二)多角色对比的故事情节通过矛盾冲突得以推动

舒曼的歌曲《林中对话》是一个与众不同的“微型戏剧”,这部作品灵感源自德国浪漫主义巨匠海因里希·海涅1824年的叙事诗《罗蕾莱》,该诗后被改编为德文民歌,广为传唱。舒曼独具匠心,将故事舞台从莱茵河畔移至幽深森林,作曲家在这幅作品中十分巧妙地运用了两个不同的动机来描绘猎人和“罗蕾莱”的形象。作者采用了四度和五度音程模式模仿猎人打猎时号角的回声,这是代表了猎人动机的音乐形象。而代表女巫的动机则是采用了钢琴分解和弦,快速的琵琶音演奏模拟流水的声音,从人物形象的角度刻画了女巫靓丽柔美的外表,也暗示了汹涌澎湃的莱茵河水,到了歌曲的结尾处,原形毕露的女巫凶狠地告诉猎人死期已至,钢琴伴奏音型动机随之骤变,不协和的和弦配合以重音强力度重复给人以不祥的预兆。此时的音乐把这种紧张激烈的戏剧情景烘托得恰到好处。虽然没有像其他舞台艺术那样具有丰富的表现手段,但舒曼却充分发挥了钢琴伴奏的烘托气氛、营造氛围、模仿动作等方面的积极作用,这些甚至类似于舞台布景在表演中的作用,作品的生动效果很大程度上依赖于钢琴伴奏中画面描绘的独创性[7]。总之,叙事歌曲声乐和钢琴的高度融合共同推动了戏剧情节的不断向前发展,同时,视觉具象性的缺失却留给了欣赏者以更加丰富的想象空间。

四、结束语

19世纪德奥艺术歌曲中的戏剧性和德国深厚的文化底蕴息息相关,它主要表现在艺术歌曲中的声乐套曲和叙事歌中,声乐套曲以其连贯的完整的富有逻辑的戏剧思维完成歌曲之间的转接并使之成为一个具有完善情节发展的有机整体,而叙事歌则是在一个狭小的艺术空间内围绕故事的内容和人物来进行创作,歌曲中常涉及不同性格的戏剧人物,而不同人物之间的矛盾冲突、情感特征以及整个故事线索的发展在创作中则要用特色各异的音乐表现手法来完成,同时作品中所有的角色理解和阐释都只有一位演唱者来演绎,充分体现了作曲家用音乐塑造人物、营造情节、突出矛盾的卓越才华,也考验着每一个表演者的艺术功力。

参考文献:

[1][美]约瑟夫.科尔曼著.作为戏剧的歌剧[M].杨燕迪,译.上海:上海音乐学院出版社,2016.

[2]孙会玲.论舒伯特艺术歌曲的戏剧性[J].南京艺术学院学报,2010,(02):111-117.

[3][美]保罗·罗宾逊,著.歌剧与观念——从莫扎特到施特劳斯[M].周彬彬,译.杨燕迪,校.上海:华东师范大学出版社,2008.

[4]贾涛.威尔第艺术歌曲选[M].北京:中央音乐学院出版社,2008.

[5][美]布里安·K·艾特.从古典主义到现代主义[M].李晓冬,译.北京:中央音乐学院出版社,2012.

[6][美]唐纳德·杰·格劳特,克劳德·帕里斯卡,著.西方音乐史[M].余志刚,译.北京:人民音乐出版社,2010.

[7][美]列昂.普兰廷加,著.浪漫音乐[M].刘丹霓,译.上海:上海音乐出版社,2016.

作者简介:王锋(1982-),男,山东菏泽人,硕士研究生,讲师,从事声乐演唱与教学研究。