以安塞姆·基弗的作品为例解析创作中文本的重构

摘要:文本与艺术作品之间的关系可以追溯到很久以前。在西方古典绘画中,艺术家常常通过画作来表现一些神话故事;在中国传统绘画中,题跋和诗文往往成为作品的重要组成部分,强调“诗中有画,画中有诗”。这些都展示了文本与视觉艺术之间的紧密联系,文本不仅是对作品的补充说明,也常常成为艺术作品表达的一部分,提高了作品的情感和思想深度。本文将以安塞姆·基弗的作品为例,探讨文本在当代艺术创作中所扮演的独特角色以及如何将文本有机地融入艺术作品中,以提升作品的深度、丰富性。通过这一探讨,可以更好地理解文本如何在现代艺术中实现与视觉艺术的交融,为观众提供更加多维和立体的艺术体验。

关键词:安塞姆·基弗;雕塑;装置;文本;重构

随着现代和当代艺术的多元化,艺术创作已不再局限于传统的视觉符号和形式。艺术家开始探索更为复杂和多层次的表达方式,情感的丰富性和复杂性促使部分创作者使用文本来传达那些无法单纯通过画面呈现的内容。文本不仅成为一种补充,还在很多情况下成为艺术作品中不可或缺的元素,甚至有时它本身就是作品的一部分。通过文字,艺术家能够将其独特的思想、情感、社会观点等传递给观众,进一步拓宽了艺术作品的表达空间。

安塞姆·基弗的艺术创作是这一现象的典型例子。在其作品中,文本深刻介入作品的结构和主题,成为构建艺术的核心之一。基弗将文本与视觉元素相融合,通过文本引导观众进行更深层次的思考,鼓励观众与作品进行对话。

一、绪论

(一)研究背景

安塞姆·基弗是德国新表现主义的代表人物,享誉国际的著名艺术家,他的艺术创作形式多样,涵盖了架上绘画、雕塑、装置与行为艺术等多个领域。基弗的创作常汲取神话、哲学、诗歌等方面的灵感,作品充满文学性,且具有丰富深刻的精神内涵。其作品中常展现类似废墟的场景,并与灾后德语诗歌形成互文关系,因此被誉为“成长于第三帝国废墟中的画界诗人”。

基弗十分喜爱诗歌,他希望成为一名诗人。对于基弗来说,诗歌不只是消遣,更是其艺术创作的灵感来源。关于文本和造型艺术创作的关系,米歇尔认为两者是相互变换的,艺术造型能够说话,文本可以像物体一样进行展示[1]。这一观点在基弗的作品中得到了充分体现,他经常在作品中将文本和图像同时运用,尽管作品内容晦涩难懂,但当观众理解基弗所用文本的内容时,便能够收获更多的惊喜。

(二)研究意义

安塞姆·基弗的作品于20世纪80年代末进入中国,之后国内便对其研究不断,如傅丽莉的《安塞姆·基弗研究》、王琰编译的《焦灼基弗》等。但其作品中文本对雕塑创作影响的理论研究尚不多见。

通过文本进行创作,在绘画艺术史上已经屡见不鲜。安塞姆·基弗是一位十分优秀且成熟的艺术家,并且其艺术作品中明显地展现出文本的影子。本文旨在通过对安塞姆·基弗雕塑装置作品的研究,探索其是如何将文本进行物质化的。

二、安塞姆·基弗生活的时代环境和文化背景

(一)时代环境

丹纳在《艺术哲学》中提出似乎所有的艺术作品都受到了时代、环境以及族群身份的影响。其中,时代和环境深刻地影响着艺术家的创作风格。基弗的艺术作品便有着鲜明的时代特征。

1945年,德国在长时间的冲突与动荡后,整个国家的基础设施几乎被摧毁,许多城市变成了废墟。德国约7000万的总人口,减少了超过800万,伤残者人数近2000万。因此德国在重建过程中面临巨大的人力短缺和物资匮乏的困境。同时经济负担沉重,种种情况使得国民充满了迷茫和无助[2]。

在这样的历史背景下,许多艺术家选择避开过去的历史创伤,转向抽象艺术和模糊的形式以避免直面痛苦的记忆。而基弗则直面历史的创伤,他的作品充满了对历史的深刻反思与挑战。基弗的艺术创作往往与战争的废墟、失落的记忆以及深沉的悲痛有关,他通过艺术不断反思并揭示历史的深层含义。

(二)文化背景

基弗出生在一个中产阶级家庭,父亲是一名美术老师,这使得基弗从小便接触到艺术并开始相信自己是艺术家。与大多数人回避历史的态度不同,基弗选择直面历史,他的许多作品都在深刻反思历史,尤其是德国历史的伤痛。

基弗不仅热爱诗歌,还对哲学、科学、天文学和神话感兴趣,甚至曾学习法律,认为法律语言是一种充满艺术性的“非生活语言”。这些广泛的兴趣和深厚的知识积淀,赋予了基弗在艺术创作中的思想深度。此外,基弗的艺术深受其导师约瑟夫·博伊斯的影响,博伊斯提倡“社会雕塑”理论,并认为物品具有精神力量,这一观点对基弗的材料选择和精神表达产生了深远影响。

三、安塞姆·基弗的文本选择

(一)图像与文本

“文”,最早出现于甲骨文中,属于象形字,本义为“文身,花纹”。“文本”一词来自英文text,在词源上表示“织物”,与中国“文”的概念颇为相近。

在艺术创作中,文本的使用十分常见,如中国画中的题跋、西方古典绘画对故事的呈现、当代艺术中文本对于作品的阐述等。在本文中,所述的“文本”是处于作品之前,并对艺术创作有一定指引作用,即艺术创作者通过阅读文本有感而发,或者基于自身的文本内容进行创作,将文本中的内容进行重构、物化。

本文中图像主要指造型艺术作品。造型艺术作品和文本之间的关系,主要是指文本对创作的影响,但事实上两者之间的影响是双向的、反复的,而不是单方面的。米歇尔在《图像论》中指出:“语言和形象好比两个猎手,在两条路上追逐猎物……借助这种双重功能才能保证追捕。”这表明两者之间是相辅相成的,并且存在相互加强的关系。

作品在形象上是固定的。而文本,当那串文字符号输出时,它的内容就已经被确定了下来。一个苹果放在那里,不同的人看到,可能会有不一样的想法,有的人会想到玛格丽特;有的人会想这个苹果是谁放在这里的;有的人会想这个苹果是怎样种出来的;有的人会想到牛顿;有的人可能会想吃掉它;伤感的人可能会觉得苹果正在慢慢地脱水、腐烂直至坏掉;等等。而当文本出现时,观者看到的是那段被定义的文字“这个苹果很好吃”“这是刚买回来的苹果”。当然两者之间的关系不是这么简单的,文本自然也是有着它的优势所在,还是那个苹果,但它已经被那个想吃掉它的人吃掉了,观者已经看不到那个苹果,但是“这个苹果很好吃”“这是刚买回来的苹果”这些话语,会使观者即使没有看到那个苹果,但仍然可以知道,曾经这里有个苹果很好吃。当然两者之间的关系不是那么简单,作品和文本有时单独来看也不是那么容易说清楚。

(二)安塞姆·基弗创作中的诗歌文本来源

基弗在创作中汲取了大量的诗歌灵感,尤其是两位重要诗人——保罗·策兰与英格伯格·巴赫曼的作品。他们的诗歌深刻反映了“二战”后的历史创伤与人类困境,对基弗的创作产生了深远的影响。策兰的诗歌如《死亡赋格》反映了人类在灾难中的无助与绝望,而巴赫曼的作品则更多反映了个体在历史背景下的痛苦与思考。

在基弗的许多作品中,都可以看到这两位诗人的影子。他不仅在作品中引用了策兰和巴赫曼的诗句,还通过物质化的形式,将他们的诗歌意象呈现出来。例如,基弗的作品《致保罗·策兰》(见图1)和《致英格伯格·巴赫曼》直接表达了对这两位诗人的致敬。在他看来,这些诗歌是他创作灵感的重要来源,甚至可以视为精神上的“父母”。

四、文本在安塞姆·基弗作品中的重构

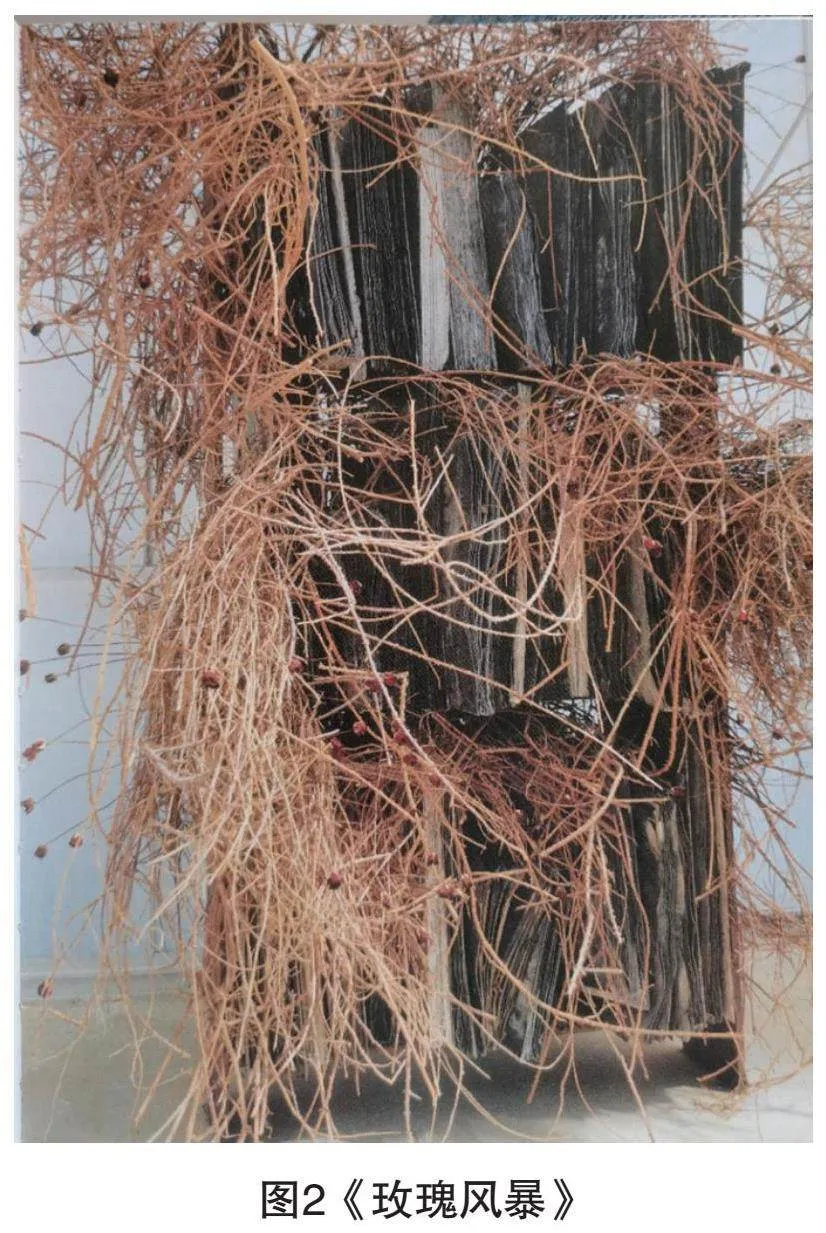

(一)《玫瑰风暴》

《玫瑰风暴》(见图2)是基弗创作于2000年的一幅作品,铅质材料做成书的造型,拥挤地竖着放置在书架上,风干的玫瑰花混合着同样干枯的荆棘,杂乱地穿插在书籍和书架之中,玫瑰的叶子被全部摘除,只留下了特意制成的干花以及充满刺的花茎。从这件作品中,可以看到博伊斯对他的影响,干花也是博伊斯在其作品《革命钢琴》中大量使用的材料。劳特温认为,巴赫曼的诗歌《在玫瑰风暴中》是基弗这个作品的灵感来源。原文如下:

IntheStormofRoses

Whereverweturninthestormofroses,

Thenightislitupbythorns,

Andthethunderofleaves,

Oncesoquietwithinthebushes,

Rumblingatourheels.

在玫瑰风暴中

在玫瑰风暴中我们无论转向何处,

黑夜都被荆棘刺破,树叶的雷声,

一度如此安静的灌木丛,

跟随着我们。(笔者译)

基弗作品中杂乱的互相疯狂缠绕的荆棘枝条,或许是要表现出玫瑰风暴带来的某种暴力的破坏,抑或荆棘对于风暴依然不屈的某种意志。张开的铅质书本,露出深邃的接近黑暗的色彩,黄色的、缠绕着的枝条,干枯的却依然充满红色的玫瑰。书本象征着记忆,枝条更像是从铅质书本钻出来的,疯狂地扭曲,像在舞动,风暴或许是玫瑰和荆棘生发出来的,书页也被它们用尽生命“刺穿”。可以看出,这件作品背后也有策兰的诗歌作品《沉默》的影子:“我将茎刺向你的心,因为玫瑰,玫瑰……她凋零了。”这句话描绘了一朵枯萎的玫瑰,它的颜色依然是深红的,仿佛被某种力量赋予了不朽的印记[3]。枯萎的玫瑰,尽管失去了鲜活的生命力,但依然带着鲜艳的红色,或许它象征着时间流逝中留下的印记,代表着那些曾经的伤痛和遗憾。种深红的色泽,也许并不完全是衰败的象征,更多是一种力量的体现——即便是曾经的伤痛,依然能够在某种形式中复活,绽放出顽强的生命力。

一些学者认为,枯萎的玫瑰象征着永远无法摆脱的痛苦回忆。但能感受到,无论是诗歌本身,还是基弗的作品,他们所传达的情感背后,更蕴含着一种超越的力量。这种力量是一种反抗——反抗历史的束缚,感受那些过去无法改变的伤痛。历史固然存在,然而不应被历史所纠缠。玫瑰的枯萎不应只是消逝的象征,它也可能是一种勇敢的宣言,表明即便在痛苦中,依然能够找到前行的力量[4]。

(二)结论

车尔尼雪夫斯基曾说过:“艺术来源于生活。”这一观点揭示了艺术创作与生活体验之间的深刻联系。正如保罗·策兰的诗歌,深受他在动荡时代中的个人命运的影响。策兰的诗歌反映了他对历史创伤的感知和对人类困境的深刻思考,这种独特的生活经历为他的创作提供了源源不断的灵感。而安塞姆·基弗在相似的生活背景下,与策兰的诗歌产生了强烈的共鸣。两者在面对历史的创伤、文化的沉重以及个体与集体命运的交织时,找到了精神上的契合点,最终使基弗的艺术作品充满了诗意和哲理的光辉[5]。

五、结束语

文本在艺术创作中扮演着至关重要的角色,它不仅传达观点、情感或思想,还为艺术家提供了创作的灵感和动力。当艺术家与某个文本产生共鸣时,便能够在与其思想或情感的交织中获得滋养。对于艺术工作者而言,找到一个适合自己的文本,就像发现了一种源源不断的灵感,成为自身创作的起点和推动力,激发艺术家对生活、历史或人类情感的更深刻的反思。艺术家通过文本的指引,不断丰富自己的创作灵感,也在创作中赋予文本新的生命。

参考文献:

[1]米歇尔.图象论[M].陈永国,胡文征,译.北京:北京大学出版社,2006.

[2]丁建弘.战后德国的分裂与统一[M].北京:人民出版社,1996.

[3]策兰.灰烬的光辉:保罗·策兰诗选[M].王家新,译.桂林:广西师范大学出版社,2021.

[4]傅丽莉.负重与飞越——安塞尔·基弗研究[M].南京:南京大学出版社,2013.

[5]策兰.保罗·策兰诗选[M].孟明,译.上海:华东师范大学出版社,2010.

作者简介:胡森(1991-),男,山东菏泽人,硕士研究生,从事雕塑、装置艺术研究。