清代档案所见盛京刑部官员设置

摘 要:盛京刑部是清廷于陪都盛京设置的重要理刑机构,是盛京陪都区域治理体系的重要组成,主要掌管盛京区域涉及旗人的案件。职官由侍郎、司员及其他杂职官役组成,其中司员负责的是盛京刑部最核心的任务。本文利用中国第一历史档案馆所藏档案及《黑图档》等清代档案,梳理《清实录》《大清会典》等文献,考察盛京刑部职官的组成与各职官选任及执掌情况,揭示选任时关注司员的出身及经验的特点。

关键词:盛京刑部;《黑图档》;清代档案;职官;司员;会典;司法审判

盛京刑部内最主要的就是其中的官员,断案工作主要由其中的“人”来完成,这就要求盛京刑部官员精通律例条文,还要具有与职位相适配的实践经验。盛京刑部官员的研究主要有:丁海斌指出了盛京刑部人员的配置。[1]《清代国家机关考略》一书也对盛京刑部职官组成进行了讨论。[2]相同研究还有《清代地方官制考》[3]。刘佺仕详细梳理了盛京刑部官员的历史变迁。[4]张莹通过对盛京刑部的设置、职官、职能等问题的探讨,勾勒出了盛京刑部的发展脉络。[5]

现有研究还原了盛京刑部职官组成,但多仅以会典为凭,且未有研究能够专门讨论盛京刑部职官设置与选任等问题,本文借助清代档案,希望从更为细致的角度考察盛京刑部的“人”在司法审判活动中起到的作用。

1 盛京刑部人事变迁

《大清会典》记载了“文武衙门的编制、职掌、官员品级、统属关系以及各项办事制度(旁及地方机构)等类”。[6]经历康熙、雍正、乾隆、嘉庆以及光绪年间五次的纂修,展现了清朝各项制度的变迁。梳理五朝会典中关于盛京刑部人员组成的记载,可以观察其动态变化情况。

对比五朝会典所载人员编制情形,光绪朝承袭嘉庆朝,仅增加宗室员外郎一员。至嘉庆年间,盛京刑部的人员组成基本成为定式。张莹也认为:“直至18世纪中叶乾隆后期,盛京刑部职官系统才最终确定。”[12]各职的设立及增裁情况可参考《清代盛京刑部四题》[13]一文。

2 职官组成

盛京刑部的职官队伍由侍郎、司员及其他杂职官组成,侍郎为最高长官,司员则负责部内最核心的任务。五朝会典所载各时期盛京刑部的人员组成见表1。

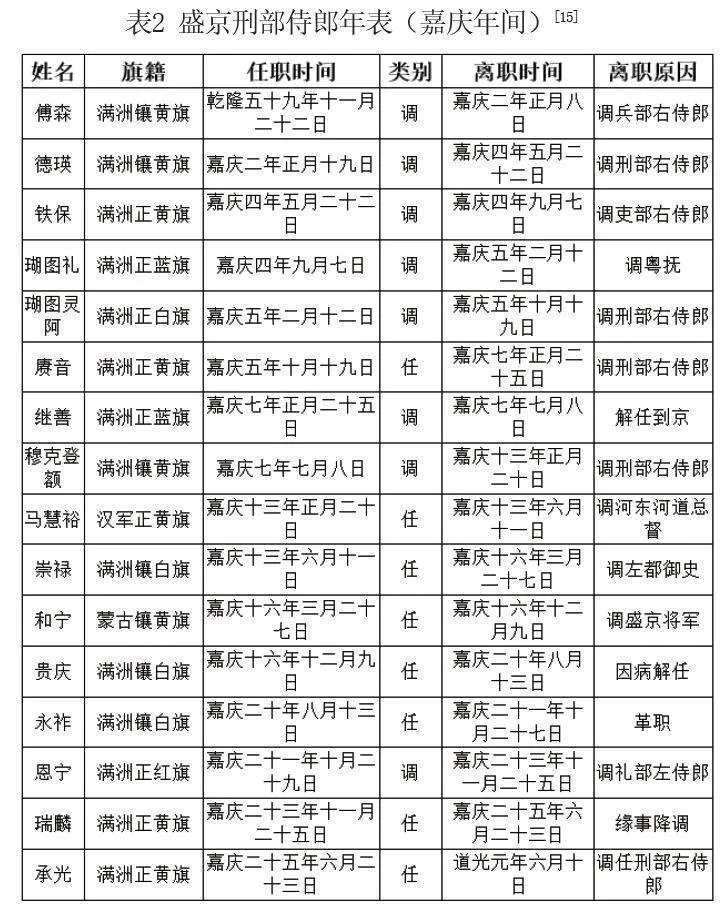

2.1 侍郎。刑部堂官由管部大学士、尚书与侍郎组成,侍郎分左、右侍郎,满汉各设一人。盛京刑部堂官仅设侍郎一人,“俱系满缺,间用汉军、汉人,出自特简”[14],由皇帝直接任命。会典载,盛京刑部侍郎掌盛京旗人及边外蒙古之案件,盗参行为也由其治理。以嘉庆朝为例,盛京刑部共任侍郎16人。具体任职情况见表2。

康熙三年(1664)设置盛京刑部侍郎一职至光绪三十一年(1905)裁撤该职位止,241年内,共118任侍郎。112人担任这一职位,其中吴拜、铭安、宝森曾任2次,盛京兵部侍郎继格兼署2次,海龄任3次。侍郎多以满洲八旗出任,间为汉军八旗、蒙古八旗,仅有雍正八年(1730)六月,福建长汀人奉天府府尹黎致远曾兼署盛京刑部侍郎。

盛京刑部侍郎除了作为部内最高长官,还常兼署其他职位。首先,盛京刑部侍郎需兼管奉天府府尹事务。奉天府设兼管府尹事大臣一人,于五部侍郎内特简。乾隆二十七年(1762)定,“嗣后奉天府府尹,着听将军节制”。[16]乾隆三十年(1765)十一月,效仿京城侍郎兼管顺天府府尹之例,由盛京五部侍郎内一人兼管奉天府事务。[17]在乾隆三十年(1765)之前,也存在着由盛京五部侍郎兼管奉天府府尹事务的情况,如雍正七年(1729),盛京刑部侍郎王朝恩同时兼署理奉天府府尹印务。[18]乾隆三十年(1765)起,盛京五部侍郎任兼管奉天府事务大臣,此时的兼尹是专设之职,与府尹共同管理民人事务。至光绪元年(1875),“盛京将军一缺,作为管理兵、刑两部,兼管奉天府府尹,准其仿照各省总督体例加衔”。[19]改令盛京将军管理盛京兵部、刑部。奉天府府尹事务则再次归令盛京将军兼管。自乾隆三十年(1765)起至光绪元年(1875)止,共有六任盛京刑部侍郎兼管奉天府府尹事务,包括:朝铨(乾隆三十七年四月任)、宜兴(乾隆五十七年九月任)、德瑛(嘉庆二年正月任)、铁保(嘉庆四年五月任)、瑚图礼(嘉庆四年九月任),成刚(道光二十年十二月任)。任命记录如《盛京内务府档》之《奉天府尹衙门为奉旨盛京刑部侍郎德瑛兼管奉天府尹事务并于二月十三日到任事咨盛京内务府》。[20]

“其官属考察升调、刑名判拟、钱粮奏销,并统于尹。”[21]嘉庆二年(1797)正月至嘉庆五年(1800)二月内,三任盛京刑部侍郎德瑛、铁保、瑚图礼在任内同时兼管奉天府府尹事务。《黑图档》内的档案记录有盛京刑部侍郎德瑛署理奉天府府尹事务而发文盛京内务府。如档案《盛京刑部侍郎等为带领引见文武汉荫生及汉军荫生以便考试事咨盛京内务府》记载:“盛京刑部侍郎·兼云骑尉·兼管奉天府府尹事务·加一级·纪录二十三次德。奉天府府尹兼世管佐领·加五级·纪录十次西,为知照事。”[22]兼尹与府尹围绕府尹事务会同发文盛京内务府。

另外,也存在其他四部侍郎兼署盛京刑部侍郎的情况,如道光元年(1821),“以盛京工部侍郎龄椿兼署盛京刑部侍郎”[23];道光二十八年(1848),“盛京兵部侍郎灵桂兼署盛京刑部侍郎”。[24]

盛京刑部侍郎作为五部侍郎之一,还需兼管威远堡等六边事务,“管理威远堡等六关口事务侍郎一人,以五部侍郎内一人兼理”。[25]如乾隆五十八年(1793),盛京刑部侍郎宗室宜兴兼管府尹事务的同时还负责威远堡等六边事务。

清初奉天牛马税每年派出盛京各部衙门现任年久官员一名征收。雍正五年(1727)题准,奉天牛马税差于在京部院衙门俸深官内各选一人保送。乾隆三十三年(1768)定交盛京户部侍郎兼管。[26]嘉庆六年(1801)四月二十八日奉上谕:“嗣后盛京牛马税差届满应行更换时,着该部将盛京五部侍郎衔名开列,候朕简派一员管理。”[27]自此,盛京城的牛马税,需奏请从盛京五部侍郎中钦点一人负责。吏部查取盛京五部侍郎衔名缮具清单请旨,皇帝在吏部上呈清单上,圈出一员接管牛马税。光绪二年(1876)十二月,盛京刑部侍郎继格奏谢恩命,管理盛京牛马税务,“奏为恭折叩谢天恩仰祈圣鉴事。窃奴才于光绪二年十二月二十八日准户部咨开为具奏请派管理盛京牛马税务一折,奉旨圈出继格管理”。[28]“盛京本城牛马驴骡羊豕等杂税,由部开列盛京五部侍郎,奏请钦点一员征收,一年一次更代。”[29]每年更替,如“盛京刑部侍郎宗室溥题于光绪二十七年十月初八日接管税务起,至二十八年十月初七日止,一年差满”。[30]

2.2 司员。盛京刑部四司各设有郎中一人,位于侍郎之下、员外郎之上,掌部所司事务,品秩正五品。员外郎六人,与郎中、主事等合称为“司员”“司官”,郎中掌印,员外郎主稿。员外郎地位次于郎中而高于主事,佐助郎中处理司事。秩从五品。[31]司官的选任具有突出特点,相应内容在下文重点展开讨论。

司官负责盛京刑部最核心的任务,各城呈送到人命盗案招册、文移均须详细查核,一一鞫讯后定拟。[32]盛京刑部审理案件,由司官拟稿,并经侍郎核拟定夺,随后上奏,或行文刑部等衙门。此外,盛京五部司员中,选出一人,负责管理征收中江税。[33]

盛京刑部四司各司人员的具体编制,自《大清会典(乾隆朝)》才开始出现明确记载。[34]据会典所载,嘉庆朝四司司官编制较乾隆朝仅增加肃纪右司员外郎一员,光绪朝承袭嘉庆朝,并无变动。

肃纪前、后、左司各设主事一员,肃纪右司设有主事三员,因肃纪后司“掌治边外蒙古之狱”,因此除满洲一人外,还设有蒙古主事二人。皆由部奏派大臣拣选。[35]主事掌章奏文移及缮写诸事。

2.3 杂职官。部内设堂主事、笔帖式、书吏等职,专门办理文书档案事宜。乾隆八年(1743)置堂主事二员,满洲、汉军各一员,在盛京刑部档房办事,掌档案文移。“盛京刑部汉军堂主事以五部笔帖式升。”[36]光绪元年裁缺。[37]堂主事与主事品秩相同,为正六品。但堂主事地位高于主事。笔帖式三十人,其中满洲二十有三人,蒙古二人,汉军五人。笔帖式掌翻译。笔帖式,“由本处于考取之笔帖式内送部引见补用”。[38]蒙古笔帖式:“乾隆四年议准:蒙古笔帖式二人,将盛京考取蒙古翻译之人补用。如盛京无应考之人,即将在京考取蒙古翻译之人,掣签补用。六年期满照例调补。”[39]笔帖式的品级又分为七品、八品及九品,各品级笔帖式数目不一。除会典所载人员,部内还设有书吏,缮写本章,核拟稿件。如雍正十三年(1735),盛京刑部各司有书办二名,分上下班轮值。[40]乾隆三年(1738)十一月,盛京刑部侍郎吴拜请添设缮本书吏三名。[41]“部内笔帖式、外郎、俱系本地旗人,而书办亦皆本地民人充补。”[42]笔帖式由本地旗人充补,书办出自本地民人。

赃罚库设司库一人,秩正七品。“盛京刑部、工部司库,以俸深笔帖式升。”[43]“盛京刑部、工部司库,由各衙门保送吏部拣选引见。”[44]下设库使二员佐之,司库及库使掌赃赎的罚金。库使其秩未入流,经手库藏之出入,记载档册并对其所在之库进行日常管理。盛京各部库使,“如遇员缺,仍照例令盛京兵部会同盛京礼部不拘旗分,在本翼四旗官学生内,考取翻译,择其佳者指补,咨部注册”。[45]库使从官学生内考取。

司狱,主要管理监狱事务。盛京刑部原设汉司员一员,但如遇疾病事故,防范难周。乾隆三十八年(1773)四月,经侍郎喀尔崇义奏请,添设满司狱一员,协理监务。[46]“盛京刑部司狱以本衙门满洲笔帖式调,五年更换。”[47]“定为满洲额缺,于该部满洲笔帖式内拣选,送部引见补授。仍食笔帖式原俸。五年期满,仍回原任。”[48]盛京刑部满洲司狱由侍郎于本部笔帖式中拣选。康熙二十四年(1685)题准,“司狱司设医生一名,调治监犯”。[49]盛京刑部原额设狱卒三十名,嘉庆十三年(1808)增加十名,嘉庆二十一年(1816)增加二十员即六十名。至光绪末年未有变化。光绪三十年(1904)《盛,京刑部官员乙巳年春季俸饷银钱清册》记载,此时盛京刑部配有医士,一名;皂役,八名;禁卒,六十名。[50]

兼管盛京刑部侍郎事务的黎致远在其奏折里也曾提到盛京刑部设有仵作、稳婆、书办及皂役等职。“奉天府府尹兼管奉天刑部侍郎事·加一级臣黎致远,谨奏为请旨事。该臣查得,盛京刑部向有仵作二名,稳婆二名,供本城所属各地方检验之用。有书办十名,供一堂四司录写文书、稿案之用……但盛京刑部皂役额止八名……”[51]

即此时盛京刑部设仵作二名,稳婆二名,书办十名。州县移送案件至盛京刑部前,大多已完成伤情或尸体的勘验。盛京刑部负责盛京城六十里以内及解送部内相关人员的勘验。如“王添富喊控徐添保、代领、高腾金等持刀将伊子头颅砍伤一案”,“本部饬令仵作当堂揭验,伤已平复,实系自行砍伤,取结在卷”。[52]仵作当堂对伤者即王添富之子头部的伤情进行检验,最后发现了伤情的真实起因。

3 司员选任特点

3.1 偏好“熟手”。司员处理刑名事务,其任用深受重视。盛京刑部侍郎兆惠曾言:“臣部职司刑名,承办奉天通省案件,较之刑曹虽事属稍简,而每年所办各城旗民交涉例应题结重案以及外结笞杖徒流等轻罪案件,比之盛京别部实属繁剧,承审一切命盗重情出入之际,民命攸关,若非熟悉练达之员,难于胜任。”[53]盛京刑部掌命盗重案,需用熟悉练达之员。司员负责的是最核心的工作,若出现失误,造成的影响更大。乾隆十三年(1748)十二月十九日,盛京刑部侍郎钟音奏称:

白旗、黄旗两司办理命盗重案,必须律例谙练汉文明白之员方可克供厥职。臣到任两月,呈阅稿案每多字义含糊,文理隔膜,以至从前屡奉部驳申饬。一经驳回,辗转行文提讯,速则数月,迟则经年,甚且有案牍久悬,逾限不能完结者,究其根源皆由援引律例与案件情节轻重不符所致。[54]

此件奏折可见,司员援引律例与案件情节不符,常致案件屡经驳斥,多有逾限。钟音奏请在刑部郎中以下主事以上汉员内拣选谙练律例者二员,调补白旗、黄旗两司。司员的任用虽要受到中央的控制,但盛京刑部竭力任用本部的熟手,争取保留本部留缺份额。重视长期在盛京刑部任职,熟谙律例的司员,同时京缺之额也多次强调选任能办刑名者。即更加关注司员的出身及经验,对于司员的办案素养要求要高,熟练掌握律例,方能更好处理刑名案件,提高办事效率。

刑部寻常事件本不为多,而人命盗案尤属繁多,在在均须熟手经理,查部选司员精明强干者固不乏人,而求其由刑部出身谙悉例案者甚少,初到刑部遇事反须学习,即至稍能料理案件,而又已届三年任满,往返更调,终不得一常川在部之员,是以偶遇紧要案情,办理殊费周章。[55]

嘉庆六年(1801)九月,盛京刑部侍郎庚音奏请将推升盛京礼部员外郎的博索留任本部员外郎,因其曾任刑部笔帖式,后又经提升为主事,熟悉律例,且办事认真,堪称“熟手”,于刑名大有裨益。希望其能继续在部内供职。嘉庆帝批红交吏部议奏。嘉庆七年(1802)的一件档案记载:“前任侍郎庚音因人少事繁,恐致贻误,专折奏请,以推升礼部员外郎博索调留刑部,经吏部于铨选有碍议驳。”[56]又据《清代缙绅录集成》记载同样表明此项提议并未得到准许,嘉庆九年(1804)春季[57],博索任盛京礼部员外郎而未留部。[58]

盛京刑部设蒙古主事二人,办理蒙古事件。乾隆十四年(1749)奏准:“由各部院蒙古小京官、笔帖式内遴选能办事者,引见授为主事衔。”[59]道光二十三年(1843)议定:“蒙古主事员缺,吏部行文内阁、六部、理藩院、都察院、太仆寺、国子监、钦天监于蒙古小京官、笔帖式内,拣选能办事者,咨送吏部。”[60]蒙古主事的遴选同样强调了能办事者。

3.2 “京缺”兼“本处缺”。盛京刑部司员的选用按照其来源,分为京缺与本处缺。“京缺以京师人员升转,本处缺以本处人员升转。”[61]京缺一体通计,由各衙门升选前来,本处缺以本处人员升任。盛京五部司员调补的来源,几经变动,在改革中逐步调整京缺的数量。“从前俱用本处人员,后来改为全用京员。至乾隆八年以一半调补京员、一半补用本处人员,迨至十八年又改为以七分调补京员,以三分补用本处人员。”[62]康熙末年与雍正初期,盛京吏治问题颇为严重,五部司员多为本地之人,互相交结,瞻徇情面,有失公正。雍正五年(1727),雍正帝为了整顿吏治,命“将盛京本处之人,现任郎中以下,主事以上人员,查明人数,悉行调来,以京官用”。[63]五部司员此时全用京官。至乾隆十八年(1753),京缺与本处缺的比例定为七比三,道光年间又改为七比二。“额设京旗司员十四缺,本处司员四缺。”[64]光绪会典事例载:“盛京刑部京缺郎中三缺,本处郎中一缺。京缺员外郎五缺,本处员外郎一缺。京缺主事四缺,蒙古主事二缺,本处主事一缺,本处汉军堂主事一缺。”[65]郎中、员外郎、主事均有京缺与本处缺,且比例并不相同。

题缺指:“缺出时,于现任低品级官员中或同品级待缺官员中拣选人员补授。”[66]由衙门长官向皇帝推荐本处符合资格的官员。乾隆九年(1744),盛京刑部确定了司员题缺之例,在此之前论俸升选。则年久谙练之员推升别部,新任者对于断案之事尚不熟悉。此时额设郎中、员外郎、主事、司库等官十九员。蒙古员外郎、满司库由京员补放。其余各缺一半由京升选。侍郎兆惠请将满堂主事一缺,作本部题缺。[67]其余各缺轮流题补。嘉庆十年(1805),司员题缺范围扩展到员外郎、郎中。嘉庆帝颁布上谕:“如遇员外郎、主事各止一缺部分,遇有题缺不敷正陪,应令其将本部人员拟正。由该将军、会同五部侍郎拣选各部人员拟陪。”[68]盛京刑部司员遇有题缺不敷正陪,即无法拣选出两名候选人。应将本部官员拟正,由盛京将军会同刑部侍郎于部内选取第二候选人。避免无法胜任本部工作的情况发生。

盛京刑部司员“京缺”的设置,实现了中央对盛京在官员上的控制。但“京缺”“本处缺”存在的弊病均十分明显,盛京将军禧恩曾言:

京员由各衙门升选前来,多未谙悉刑名,而三年期满,例应调补京缺,是以习练未熟,即须回京膺斯缺者,每视同传,舍不能得其实力,向来全仗本处人员办事,而本处人员生长奉天,与案内应讯人证非亲则友,即非亲非友而辗转相托,线索可通。以本处之人、本处之案,其瞻徇回护,皆不能免。且本处人员自笔帖式以至郎中,所得皆系本部题缺,可以终身不出衙门,初为借资熟手起见,而积久弊生,势所必至。[69]

将军禧恩指出以本处人员升任的司员,多为本地之人,与案内之人多沾亲带故,难免徇顾私情。“郎中一缺、员外郎一缺、主事一缺为题缺”。[70]“盛京刑部主事,由本处各衙门笔帖式升任。”[71]其本处缺内又多为题缺,其缺空出时,由本部侍郎以应调、应升之员拣选二人,拟定正陪。则郎中可以终身在盛京刑部任职。虽熟悉律例,有利于办案,但更易徇情枉法。总之,“京缺”与“本处缺”均有弊端,但二者相结合,在一定程度上使得盛京刑部司员的选任既能够任用熟手处理刑名案件,同时也能减少本地题缺可能存在的徇私等情弊。

本文系2021年度国家社科基金项目“《黑图档·档案房》档案整理与研究”(项目编号:21BTQ015)的阶段性研究成果。

参考文献:

[1]丁海斌.论清朝陪都盛京的政治制度[J].辽宁大学学报(哲学社会科学版),2006(4):59-65.

[2]张德泽.清代国家机关考略[M].北京:故宫出版社,2012:120-121.

[3]刘子扬.清代地方官制考[M].北京:故宫出版社,2014:284-285.

[4][13]刘佺仕.清代盛京刑部四题[A].达力扎布主编.中国边疆民族研究(第九辑)[C].北京:中央民族大学出版社,2016:116-134,378-379.

[5][12]张莹.试论清代盛京刑部[A].白文煜主编,清前历史与盛京文化 清前史研究中心成立暨纪念盛京定名380周年学术研讨会上[C].沈阳:辽宁民族出版社,2015:295,293.

[6]朱金甫.略论《大清会典》的纂修[J].故宫博物院院刊,1995(S1):126.

[7][49](清)伊桑阿等;杨一凡,宋北平主编.大清会典(康熙朝)第4册[M].南京:凤凰出版社,2016:1716,1717.

[8](清)允禄等.大清会典(雍正朝),沈云龙主编.近代中国史料丛刊三编(第七十七辑)[M].台北:文海出版社,1991:179-180.

[9][25][34](清)允祹等;杨一凡,宋北平主编.大清会典(乾隆朝)[M].南京:凤凰出版社,2018:19,421,42.

[10](清)托津等;杨一凡,宋北平主编.大清会典(嘉庆朝)第2册[M].南京:凤凰出版社,2021:639-640.

[11][37][48][60][65][71](清)昆冈等.清会典事例 第1册[M].北京:中华书局,1991:283,283,471,688,477,228.

[14](清)鄂尔泰等修.八旗通志初集 第2册[M].长春:东北师范大学出版社,1985:759.

[15]主要参考:魏秀梅编:《清季职官表附人物录》(中国研究院近代史研究所,2013年版)、清华大学图书馆,科技史暨古文献研究所编:《清代缙绅录集成》(大象出版社,2008年版)与中央研究院近代史研究所:《清季职官表查询系统》.

[16][17]清实录 第17册[M].北京:中华书局,1986:564,233.

[18]盛京刑部侍郎兼管署理奉天府府尹印务王朝恩.奏报臣现兼办五部府尹衙门事务[Z].雍正七年二月二十六日,台北故宫博物院藏,故宫012549号.

[19]清实录 第52册[M].北京:中华书局,1987:361.

[20]盛京刑部侍郎德瑛.奉天府尹衙门为奉旨盛京刑部侍郎德瑛兼管奉天府尹事务并于二月十三日到任事咨盛京内务府[Z].嘉庆三年二月十四日,辽宁省档案馆藏,档号:JB008-01-031496.

[21](清)托津等;杨一凡,宋北平主编.大清会典(嘉庆朝)第3册[M].南京:凤凰出版社,2021:816.

[22]辽宁省档案馆编.黑图档·嘉庆朝 第8册[Z].北京:线装书局,2016:349.

[23]清实录 第33册[M].北京:中华书局,1986:157.

[24]清实录 第39册[M].北京:中华书局,1986:767.

[26]祁美琴.清代榷关制度研究[M].呼和浩特:内蒙古大学出版社,2004:88-89.

[27]中国第一历史档案馆编.嘉庆朝上谕档 第6册[Z].桂林:广西师范大学出版社,2000:167.

[28]台北故宫博物院故宫文献编辑委员会编.宫中档光绪朝奏折 1辑[Z].台北:台北故宫博物院,1973:418.

[29][33][35][36][38][43][44][47][61][70](清)托津等;杨一凡,宋北平主编.大清会典(嘉庆朝)第1册[M].南京:凤凰出版社,2021:270,270,84,78,86,80,85,81,83,83.

[30]户部.户部咨军机处为奉派盛京牛马税监奉朱圈出盛京刑部侍郎儒林接管请知照[Z].光绪二十九年三月五日,台北故宫博物院藏,故机156317号.

[31]朱金甫,张书才主编.清代典章制度辞典[M].北京:中国人民大学出版社,2011:311.

[32][56][62]盛京刑部侍郎继善.奏为奏明盛京礼刑二部司员额数仰恳圣恩疴为调剂以裨刑名事[Z].嘉庆七年三月十八日,台北故宫博物院藏,故宫093453号.

[39][45][59](清)纪昀等;李洵,赵德贵,周毓方等校点.钦定八旗通志 第2册[M].长春:吉林文史出版社,2002:950,953,970.

[40]太仆寺卿署理太常寺卿事务蒋涟.奏陈请除盛京刑部积习以恤民瘼折[Z].台北故宫博物院藏,雍正十三年十二月九日,故机008685号.

[41][42]清实录 第10册[M].北京:中华书局,1985:264,220.

[46]清实录 第20册[M].北京:中华书局,1986:549.

[50]盛京刑部.盛京刑部官员乙巳年春季俸饷银钱清册[Z].光绪三十年十二月,中国第一历史档案馆藏,档号:16-03-028-000036-0005.

[51]奉天府府尹兼管盛京刑部侍郎事黎致远.奏为酌给仵作等人银两事[Z].雍正八年十一月九日,台北故宫博物院藏,故宫006905号.

[52]辽宁省档案馆编.黑图档·嘉庆朝 第9册[Z].北京:线装书局,2016:317.

[53]大学士兼管吏部尚书事张廷玉.题为遵议盛京刑部侍郎兆惠题额设司员减少不敷分浱办事请准议留题缺变通办理事[Z].乾隆九年十一月二十三日,中国第一历史档案馆藏,档号:02-01-03-04237-010.

[54]盛京刑部侍郎钟音.奏请添设调补司员以重刑名以严禁狱事[Z].乾隆十三年十二月十九日,台北故宫博物院藏,故机003814号.

[55]盛京刑部侍郎赓音.奏为仰恳圣恩准将盛京刑部主事博索暂留于臣部员外郎之任以慎刑名事[Z].嘉庆六年九月八日,台北故宫博物院藏,故机091882号.

[57]《清代缙绅录集成》中并无嘉庆六年、七年、八年中央、地方在职官员的信息,仅有嘉庆九年的记载可以佐证.[58]清华大学图书馆,科技史暨古文献研究所编.清代缙绅录集成 第5册[M].郑州:大象出版社,2008:433.

[63]清实录 第7册[M].北京:中华书局,1985:818.

[64][69]盛京将军禧恩.奏请简派司员襄理盛京刑部部务事[Z].道光二十三年三月十四日,中国第一历史档案馆藏,档号:04-01-12-0460-125.

[66]张振国.清代文官选任制度研究[D].博士学位论文,南开大学,2010:51.

[67]清实录 第11册[M].北京:中华书局,1985:956.

[68]清实录 第29册[M].北京:中华书局,1986:1044.

(作者单位:辽宁大学信息资源管理学院 姜珊,博士,讲师 来稿日期:2024-05-25)