信息资源管理学科硕士研究生知识共享的现状、问题与方向

摘 要:对信息资源管理学科硕士研究生知识共享的现状和问题进行分析,旨在探求该学科硕士研究生知识共享的发展方向。通过对问卷调研数据进行描述性分析与差异性分析,即可了解信息资源管理学科硕士研究生知识共享的现状和问题,在此基础上提出方向性对策。信息资源管理学科硕士研究生知识共享存在的问题有知识共享能力不足、跨界知识共享较少、缺乏对中华优秀传统文化的弘扬、知识共享主动性不强、知识产权意识比较欠缺。针对上述问题,可以从强化课程思政、拓宽知识共享平台、认同和弘扬优秀传统文化、改善知识共享环境、提升知识产权保护意识等方面勾画该学科硕士研究生知识共享的发展方向。

关键词:信息资源管理;知识共享;知识流向;新质生产力;共享平台

1 引言

在知识共享的环境下,知识创新更容易发生,因为创新往往来源于对既有知识的重新组合和应用。知识共享拓宽了创新的视野和基础,而知识创新则直接为新质生产力提供了必要的技术、方法和理念支持。鉴于此,我们探析信息资源管理学科硕士研究生(以下简称信科硕士)的知识共享现状、识别其中的问题并构建化解策略,对于促进信息资源管理学科跃迁、提高人才培养质量和推动新质生产力发展具有重要的理论和实践意义。国内外学者从不同视角对研究生知识共享进行了探索,相关研究可归纳为现状分析、影响因素、共享对策三个方面。

1.1 研究生知识共享的现状。学者们探讨了研究生知识共享的意愿、行为、途径、认知和空间范围等,认为研究生知识共享的意愿趋于中性、共享的行为频率较低,共享途径偏向于简单的信息交流,共享的认知不足,共享的空间范围较为狭窄[1,2]。此外,与本科生相比,研究生对知识共享表现出更高的感知态度[3]。杨文绮发现武汉大学研究生知识共享的态度十分积极,共享知识的来源主要是互联网知识,共享知识的类型多是与学科相关的资源[4]。还有学者从跨学科的角度调查研究生知识共享的现状[5,6]。

1.2 研究生知识共享的影响因素。国内外学者对影响研究生知识共享的因素展开了研究,可分为定量研究和定性定量混合研究,且大多以研究生科研团队作为研究对象,以研究生和研究生非正式团体作为研究对象的较少。研究认为,影响因素有人际信任、自我效能感、知识特性、知识的权力观、利他主义、预期报酬、团队氛围、导师风格、面子导向、知识共享平台、平台政策、文化差异等[7-23]。

1.3 促进研究生知识共享的对策。由于隐性知识具备高度个人化和难以规范化的特点,姜珍珍、纪燕提出了利用可视化工具促进隐性知识显性化、搭建隐性知识共享平台、营造良好的共享文化[24,25]。Blankenship S S提出改变对研究生的激励方式,有望提高知识共享的水平[26]。石淼认为,加强研究生知识共享一方面要从促进因素入手,引导研究生树立积极的知识价值观,采用合理的激励措施;另一方面要从保障因素入手,平衡知识共享与知识产权的关系,抑制知识共享的负效应[27]。

研究生知识共享的现状、影响因素和促进对策方面虽有研究进展,但仍存在以下不足:①明确以研究生为对象的研究并不多。②信息资源管理学科对研究生知识共享的研究并不多。

2 研究设计与数据采样

2.1 问卷内容设计。问卷基于知识管理的SECI模型理论、拉斯韦尔的5W模型理论和已有研究文献进行设计,包括个人基本信息、知识共享的现状和影响因素。问卷题目类型由选择题、量表题和开放性问题构成。经专家咨询并对问卷预调研结果进行调整,最终形成了正式调查问卷。

2.2 问卷的发放与回收。2024年1月17日至3月4日,通过问卷星、微信、QQ、微博、小红书等平台向信科硕士发放问卷,调查了郑州大学、湘潭大学、河北大学、安徽大学、云南大学、广西民族大学、天津师范大学、华中师范大学、武汉大学、南京理工大学、山东师范大学、贵州财经大学、湖北大学、扬州大学、上海大学、吉林大学、南昌大学、郑州航空工业管理学院、福建师范大学、上海师范大学、中山大学、华中科技大学、西安电子科技大学、辽宁大学、东北师范大学、四川大学、中国人民大学、南京大学等高校的硕士研究生。共回收问卷622份,剔除作答时间较短以及作答存在明显规律的问卷92份,得到有效问卷530份,有效回收率85.2%。其中,总量表的Cronbach α系数值为0.882,各变量的Cronbach α系数值均大于0.7,总量表的KMO值为0.871,表明本研究量表具有较好的信度和效度。

2.3 调查样本基本信息。本次调查样本中男女比例、学术型硕士研究生与专业型硕士研究生的比例、双一流高校与非双一流高校硕士研究生的比例,研一、研二、研三学生的比例,各专业硕士研究生的比例,可参见表1。

3 信科硕士知识共享现状

鉴于信科硕士群体在性别、培养类型、高校类型、年级和专业上存在差异,为了进一步探索这些属性是否影响其知识共享态度、共享动机、共享能力、共享对象、共享内容、共享效果、知识流动情况、知识产权意识以及知识共享障碍,还对数据进行了差异性分析。对于选择题,采用交叉表卡方检验探究以上属性对知识共享相关变量的影响。对于量表题,采用独立样本T检验考察性别、培养类型、高校类型对知识共享相关变量的影响,采用单因素方差分析考察年级和专业对知识共享相关变量的影响,并且在单因素方差分析结果表明存在显著差异时进行LSD事后检验,从而全面了解差异性的具体表现。

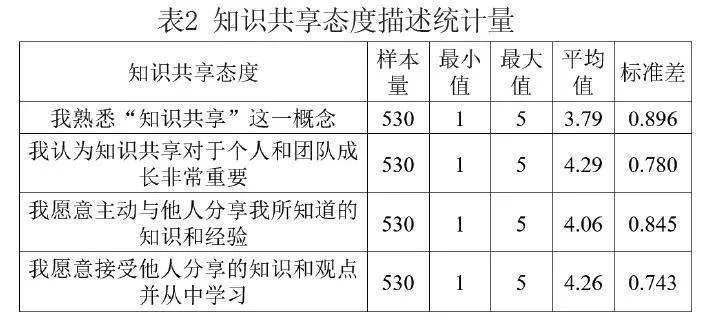

3.1 知识共享态度描述性与差异性分析。在考察知识共享态度的量表中,前两个问题主要聚焦于信科硕士对知识共享的认知情况,后两题则侧重于评估他们的知识共享意愿。整体而言,信科硕士展现出了较高的知识共享认知和意愿(参见表2)。差异性检验结果显示,培养类型、高校类型、年级和专业对信科硕士的知识共享态度无显著影响,而性别对信科硕士的知识共享态度的第二个题项有显著影响,M女生=4.34>M男生=4.16,这表明女生更加认同知识共享对团队和个人成长的重要性。

3.2 知识共享动机描述性与差异性分析。信科硕士最强烈的知识共享动机是内在的满足感,即分享知识带来的愉悦和成就感(M=4.15),其次是提升个人技能水平(M=4.07)。获得物质或经济上的利益这一动机的平均值最低(M=3.52),但仍然是一个不可忽视的因素,分别有35.3%和15.3%的该学科硕士研究生选择“同意”和“非常同意”。不同性别、培养类型和专业的信科硕士的知识共享动机并没有显著差异。不同高校类型和年级的该学科硕士研究生在某一特定动机上显现出了差异。“分享我的知识去帮助他人解决问题让我感到愉悦和有成就感”这一动机在不同高校类型的研究生间存在显著差异(P=0.042<0.05),双一流高校的研究生在这一动机上的强度更高,M双一流高校=4.26>M普通高校=4.13。

不同年级研究生在“分享我的知识能够获得物质或经济上的利益”(P=0.003<0.05)这一动机上存在显著差异,随后的LSD事后检验结果显示,这一差异存在于研一与研二的学生之间,相比之下研一的学生更看重知识共享带来的物质或经济奖励(M研一=3.67>M研二=3.35)。

3.3 知识共享能力描述性与差异性分析。关于知识共享能力,“我总是能够使用适当的媒介和工具进行知识传递”平均值最高(M=3.72),显示该学科研究生在这方面普遍表现较好;其次是“我善于将所接收的知识纳入自己的知识体系和实践中”(M=3.71)。相比之下,比较靠后的是“我总是能够充分理解发送者所传递的知识并进行批判性思考(M=3.57)”和“我总是能够用通俗易懂的语言或图表清晰表达相关知识(M=3.57)”,说明该学科硕士研究生的知识表达能力和批判性思考能力相对比较欠缺。

不同高校类型和专业的研究生知识共享能力没有显著差异,P值均大于0.05,而其他分组变量的该学科研究生知识共享能力有些许不同。性别对“我总是能够充分理解发送者所传递的知识并进行批判性思考”(P=0.015<0.05)和“我善于将所接收的知识纳入自己的知识体系和实践中”(P=0.025<0.05)有显著影响,相比之下男生在这两项能力上比女生强。不同培养类型的信科硕士,在“我总是能够充分理解发送者所传递的知识并进行批判性思考”(P=0.043<0.05)上存在显著差异,专业型硕士在这一方面表现得更好(M专业型硕士=3.62>M学术型硕士=3.45)。不同年级的信科硕士,在“我总是能够用通俗易懂的语言或图表清晰表达相关知识”(P=0.004<0.05)和“我善于将所接收的知识纳入自己的知识体系和实践中”(P=0.009<0.05)上存在显著差异,LSD事后检验结果显示,研三学生要显著强于研二和研一的学生,M研三>M研二>M研一。

3.4 知识共享对象描述性与差异性分析。在经常知识共享的对象中,亲友(含室友)占比最高,达到了79.6%,显示出信科硕士在知识共享时更倾向于与有亲密关系的人进行交流;团队成员紧随其后,占比74.3%;老师(含导师)占比66.8%,显示出该学科硕士在学术和求知方面重视与老师的交流和互动;同一学院同一学科的学生占比59.6%,说明该学科研究生在知识共享时比较注重同院校同学科的同学,而网友、同一学校其他学科的学生、其他学校同一学科的学生、其他学校其他学科的学生以及其他共享对象占比较低,说明信科硕士跨学科、跨院校的共享对象不多。此外,交叉表卡方检验显示,不同性别(P=0.445>0.05)、培养类型(P=0.370>0.05)、高校类型(P=0.290>0.05)、年级(P=0.832>0.05)和专业(P=0.907>0.05)的硕士研究生经常共享知识的对象无显著差异。

3.5 知识共享渠道描述性与差异性分析。在各种共享渠道中,社交软件(微信、微博、知乎、QQ等)以高达93.0%的占比成为最受青睐的共享渠道;其次是私下面对面交谈,占比达到78.9%;课堂讨论和学术会议平台分别占比49.4%和25.7%,电话通信占比为27.5%,表明信科硕士在知识共享时更倾向于非正式的、灵活的交流方式,这可能与社交软件盛行有关。此外,还有0.8%的研究生选择了“其他”类别的共享渠道,包括图书馆网站、组会。

通过交叉表卡方检验可得,性别(P=0.555>0.05)、培养类型( P = 0 . 6 2 7 > 0 . 0 5 ) 、高校类型( P = 0 . 3 4 2 > 0 . 0 5 ) 、年级( P = 0 . 6 8 3 > 0 . 0 5 ) 和专业(P=0.974>0.05)对研究生通常使用的知识共享渠道均不存在显著影响。

3.6 知识共享内容描述性与差异性分析。就知识共享内容而言,本专业知识是信科硕士知识共享的主要内容,有90.9%的该学科研究生经常共享的内容包含本学科专业知识,其次是实践经验类知识、娱乐资讯知识、健康养生类知识,分别占比67.9%、59.2%和41.1%。其他学科专业知识虽然也被共享,但是占比不高。值得注意的是仅有27.9%的研究生表示经常共享中华优秀传统文化类知识,这表明信科硕士在知识共享时对于中华优秀传统文化的关注不够,弘扬优秀传统文化的意识不强。

经卡方检验可得,培养类型(P=0.939>0.05)、高校类型(P=0.158>0.05)、年级(P=0.778>0.05)和专业(P=0.766>0.05)对知识共享内容均无显著影响。性别(P=0.003<0.05)对知识共享的内容有显著影响,具体表现在女生对娱乐资讯类信息的共享显著多于男生。

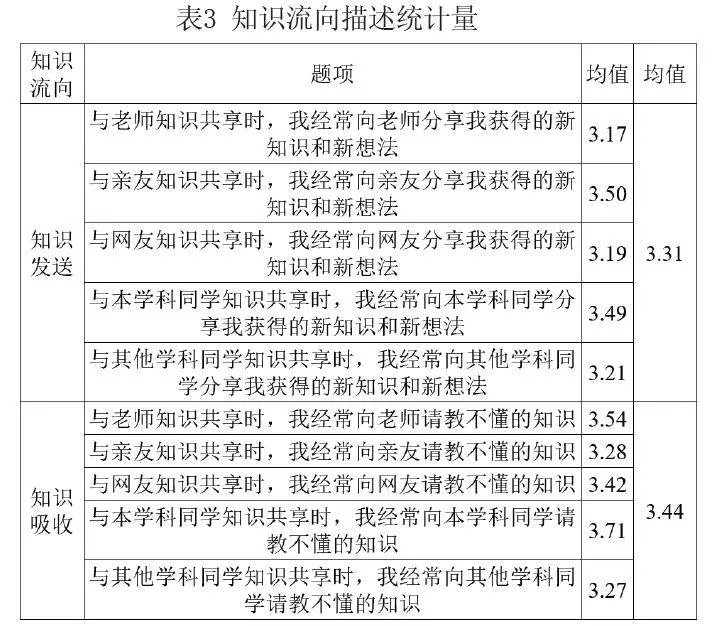

3.7 知识流向描述性与差异性分析。本量表的前五个题项主要考察知识发送情况,后五个题项则反映知识吸收情况(参见表3)。信科硕士除了倾向于与亲友分享知识外,还倾向于与老师、网友、同一学科同学以及其他学科同学请教知识。此外,知识吸收维度的均值(M=3.44)略高于知识发送维度的均值(M=3.31),说明该学科研究生在知识共享时更倾向于吸收知识。尽管知识吸收的均值略高于知识发送的均值,但是两者均值都不大,说明该学科学生主动分享和吸收知识的积极性并不是非常强烈,仍存在提升空间。

培养类型、高校类型和专业对该学科研究生的知识流向均无显著影响。性别对该学科研究生知识流向有显著影响,男生比女生在知识分享上表现得更为活跃(M男生=3.47>M女生=3.26)。不同年级的研究生在知识发送上存在显著差异。LSD事后检验显示,这种差异存在于研二和研三的学生之间,研三学生在知识发送上更为活跃(M研三=3.43>M研二=3.22)。

3.8 知识共享效果描述性与差异性分析

学科内近九成研究生认为:通过知识共享,他们的知识储备变得更加丰富;2/3的研究生感觉到他们的专业技能有了显著提升;六成研究生表示合作能力得到了很大提高。相比之下,知识共享对创新能力的提升则没那么强烈。此外,卡方检验表明,不同性别(P=0.378>0.05)、培养类型(P=0.765>0.05)、高校类型(P=0.903>0.05)、年级(P=0.993>0.05)和专业(P=0.994>0.05)的研究生对知识共享效果的评价不存在显著差异。

3.9 知识产权保护描述性与差异性分析。在“知识共享时是否考虑过知识产权”这一问题上,半数研究生表示没有考虑过这一问题,说明该学科研究生的知识产权意识有待提升。不同性别(P=0.121>0.05)、培养类型(P=0.230>0.05)、高校类型(P=0.455>0.05)、年级(P=0.232>0.05)和专业(P=0.332>0.05)的研究生在知识产权意识上无显著差异。

4 信科硕士知识共享存在的问题

4.1 知识共享能力不足。批判性思维是聚焦于决定信什么或做什么的反省和合理的思维[28]。在知识共享层面,批判性思维是实现知识全面获取、深入理解以及有效内化、迁移和升华的关键手段。信科硕士在选项“我总是能够用通俗易懂的语言或图表表达相关知识”和“我总是能够充分理解发送者所传递的知识并进行批判性思考”上的平均值不高,将近一半的研究生认为自己这两项能力一般或不足。可见,该学科硕士研究生的知识表达能力和批判性思维能力不足。

4.2 跨界知识共享较少。同一学校其他学科的学生、其他学校同一学科的学生以及其他学校其他学科的研究生知识共享的占比分别为15.1%、15.1%、10.8%,这反映出该学科研究生跨学科、跨院校的交流较少。在当前新文科建设的大背景下,学科间的交叉融合显得尤为重要,更名后的信息资源管理学科特别需要面向新文科,强化新文科的属性,强化与技术学科的交叉融合[29-31]。因此,信科硕士不仅要加强与同一学科研究生的交流,更应该加强与其他相关学科研究生的知识交流与共享。尽管1/3的研究生表示他们经常共享的内容包括其他学科的专业知识,但在知识共享的对象上跨学科的交流仍然显得较为匮乏。

4.3 缺乏对中华优秀传统文化的弘扬。中华优秀传统文化为构建中国特色信息资源管理学科自主知识体系奠定了优秀的文化遗产资源,例如数字人文视域下的古籍数字化、红色档案管理与红色基因传承、文化遗产数字化传承与保护等。因此,信科硕士理应是中华优秀传统文化的传承者与发扬者。然而,在信科硕士经常共享的知识内容中,中华优秀传统文化的占比很低(27.9%),可见信科硕士的文化认同感不强,并未充分重视对中华优秀传统文化的传播与弘扬。

4.4 知识共享主动性不强。在知识共享的态度上,“愿意主动与他人分享我所知道的知识和经验”和“愿意接受他人分享的知识和观点并从中学习”的均值分别为4.06和4.26,显示出较高的知识共享意愿。然而,在知识共享的行为选择上,“知识发送”和“知识吸收”的均值分别为3.31和3.44,说明该学科硕士研究生共享知识时的主动性不够强烈。

4.5 知识产权意识比较欠缺。作品是知识产权保护的客体,是知识共享的基础。在知识共享过程中,如果缺乏对知识产权的保护意识,任意上传、复制、转载、修改他人作品或将其用于商业目的,必将损害创作者的利益。调查发现,一半以上的研究生表示自己在知识共享时没有考虑到知识产权的问题,这反映出该学科研究生知识产权保护意识比较欠缺。

5 提升信科硕士知识共享水平的策略

5.1 以促进新质生产力的发展为航标。信科硕士知识共享对于新质生产力的发展具有重要的促进作用。

首先,信科硕士知识共享有助于推动原创性成果的产生。研究生作为科研创新的重要力量,通过知识共享平台可以分享自己的研究成果、实验数据和科研经验,激发同学、同行或相关研究者的创新思维和创造力。这种开放的共享模式有助于促进不同学科、不同领域之间的交叉融合,推动跨学科、跨领域的科研合作,从而加速新知识的产生和应用,推动新质生产力的形成和发展。

其次,信科硕士知识共享可以促进知识的传递和扩散。通过共享平台,研究生可以将自己的知识和经验传递给其他科研人员,帮助他们更快地掌握新知识、新方法,提高整个科研团队的水平和效率。同时,研究生知识共享也可以促进知识从高校、研究机构向企业、社会的转移和扩散,推动新知识的转化和应用,进一步推动新质生产力的发展。

最后,信科硕士知识共享有助于培养创新型人才。通过参与知识共享活动,研究生可以锻炼自己的沟通能力和团队协作能力,培养创新思维和解决问题的能力。只有以促进新质生产力的发展为知识共享的航标,才能为研究生的知识共享活动提供永不衰竭的动力。

5.2 大力开展课程思政。课程思政是一种“隐性”的思想政治教育,其目标在于充分挖掘课程中蕴含的思想政治元素,将育人功能贯穿于课程的时空范围,形成课程育人合力,最终实现全员、全程、全方位育人[34]。

5.2.1 培养批判性思维能力。任课老师可以将批判性思维融入日常教学,在课前的问题导入阶段,激发学生的求知欲,引导研究生自主探索,并鼓励学生提出疑问。课中通过讨论法、辩论法、案例教学法提升研究生的参与度,增强研究生对知识的理解能力。通过同学点评,引导研究生养成敢于质疑、多角度看待问题的能力。此外,由于隐性知识难以编码,任课老师可以引导学生对自身的隐性知识进行反思并结合实践经验总结自身隐性知识的特征,转化为可表达的知识。

5.2.2 引领建立文化自信。任课老师可在教学中穿插中华优秀传统文化的元素,引导研究生思考优秀传统文化与信息资源管理学科的关系,培养研究生的人文精神;鼓励该学科研究生将传统文化研究与学科研究相结合,通过深入研究传统文化的内涵和外延,挖掘其现代价值,加深对传统文化的认识,增强文化自信,促进优秀传统文化元素的交流与共享。

5.2.3 引导树立正确的竞合观念。正确的竞合观念强调在竞争中寻求合作,通过合作来增强竞争力。然而该学科一些研究生认为同辈竞争影响知识共享,分享知识会损害自身竞争优势,这导致该学科研究生虽有知识共享的意愿,但在知识共享中缺乏主动性。因此,任课教师在日常教学中应引导研究生正确地看待竞争与合作的关系,使其意识到竞争与合作并非对立关系。

5.2.4 引导学生建立自信心。本学科的许多研究生是跨专业考生,存在知识基础薄弱的自我暗示,知识共享的信心不足。任课教师应在教学中肯定跨专业研究生的优势,鼓励跨专业研究生建立跨知识联系并分享,体现自身价值。

5.3 拓宽知识共享平台

5.3.1 高校应致力于优化课程设置。在新时代中国特色社会主义理论与实践、马克思主义与社会科学方法论、学术写作英语等公修课程中,可以安排不同学科背景的学生一起上课,拓宽知识视野,增加跨学科交流机会。

5.3.2 充分利用互联网平台。武汉大学信息管理学院每年暑期承办的学术讲座“方法的夏天”,均通过学术志平台进行现场直播。直播方式增强了评论区实时互动,拓宽了学术交流的渠道,激发了学术热情,值得其他学校积极效仿与推广。

5.3.3 利用社交媒体建立知识交流群。利用社交媒体分校内和校际建立知识交流群。同学们可以在平台上分享自己的学术见解、研究成果和实践经验,互相学习和交流;可以围绕学科热点、前沿问题展开探讨,共同推动学科创新发展。同时,维护群内秩序也很重要,应安排专职人员负责。

5.3.4 组织跨学科学术会议。本学科相关学会、协会或其他学术组织,应加强与其他相近学科的交流和合作,打破学科壁垒。通过组织跨学科的学术会议,为本学科研究生提供跨学科交流的机会,促进知识交叉融合,推动学科协同发展。

5.4 加强对优秀传统文化的认同和弘扬。组织学生参与传统文化实践活动,如参观革命纪念馆、革命历史博物馆、红色教育基地等,感受传统文化历史底蕴和独特魅力,增强传播优秀传统文化的意识。此外,相关学院可以联合图书馆、学生会、社团定期举办各种形式的传统文化品牌活动,如传统文化讲座、展览、经典诵读、非遗手工制作、古籍修复等,提供深入了解传统文化的机会,增强传统文化认同感。

5.5 改善知识共享环境

5.5.1 设置合理的激励机制。激励机制包括物质激励和精神激励。对积极参加活动分享知识的同学给予物质激励、赞扬等,促进研究生知识共享的能动性。

5.5.2 营造开放包容的共享氛围。倡导开放包容的教学态度,尊重学生的个体差异,鼓励研究生提出自己的见解和疑问。同时,互联网平台要加强言论管理,引导用户以理性、客观、负责任的态度来发表言论。

5.5.3 增强知识共享主体之间的信任。人际信任包括认知信任和情感信任。信科硕士提及信任时多以人际关系为基础,应建立学生和其他主体之间的信任,去除情感信任的固化思想,引导研究生关注其他主体的能力和作风。学校或学院可以组织多种活动,增加学生了解其他研究生的契机,避免该学科研究生封闭在小圈子中。

5.6 提升知识产权意识。普及知识共享的理念,强调知识共享对于学术进步和创新发展的重要性,增强知识产权意识。同时,要让学生明确知识产权的边界,共享,区分共享和产权保护的内容,在知识共享时遵守学术规范,合理引用他人的成果,并注明出处,尊重知识产权和维护学术诚信。

本文系郑州大学研究生课程思政示范课程项目《知识管理》(项目编号:ZZUYJSKCSZ2023-004)的研究成果之一。

参考文献:

[1][27]石淼.研究生知识共享现状与对策思考[D].内蒙古师范大学,2012.

[2]张向向.我国研究生知识共享的路径探讨[D].西南大学,2014.

[3]SABBIR RAHMAN M,HIGHE KHAN A,Mahabub AlamM,et al.A comparative study of knowledge sharingpattern among the undergraduate and postgraduatestudents of private universities in Bangladesh[J].Library Review,2014,63(8/9):653-669.

[4]杨文绮.我国高校知识共享情况调查:以武汉大学硕士研究生为例[J].信息资源管理学报,2015,5(01):90-97.

[5]熊勇清,曾丹.研究生跨学科知识分享的现状调查及对策探讨:基于A地区“211工程”建设高校战略性新兴产业相关学科的调查[J].学位与研究生教育,2011(02):61-66.

[6]刘永,吴雁平,刘东斌.责任·目标·行动—档案期刊在加快构建中国特色档案学学科体系学术体系话语体系中的使命与担当[J].山西档案,2023(04):5-14.

[7]莫琪江.学科团队中研究生人际信任对隐性知识共享的影响[J].河西学院学报,2023,39(03):104-110.

[8]李宪印,左文超,杨博旭,朱法强.虚拟社区条件下研究生知识共享行为研究[J].现代情报,2015(03):42-49.

[9]李文川,李卓娅,黄影.基于SEM的研究生科研团队知识共享行为影响因素研究[J].教育观察,2022,11(31):1-5+21.

[10]李涵.高校实验室环境因素对研究生知识共享的影响研究[D].东北农业大学,2023.

[11]唐梅.高校研究生团队内部之间知识共享的影响因素分析[D].昆明理工大学,2015.

[12]季芃羽.研究生创新团队内部知识共享影响因素研究[D].黑龙江大学,2021.

[13]乔佳汝.高校硕士研究生知识共享的影响因素研究[D].天津师范大学,2017.

[14]张圣亮,袁佳,李小东.团队氛围、心理资本对研究生知识共享行为影响的实证研究[J].研究生教育研究,2015(06):39-45.

[15]侯志军,曾相莲,朱誉雅,王正元.基于知识共享的导师有效指导研究[J].复旦教育论坛,2017,15(01):47-53.

[16]何晓双.知识管理视角下面子导向对研究生知识共享意愿的影响研究[D].天津大学,2021.

[17]SELVARAJAH U,ALI N.The intention of usingFacebook by postgraduate students for knowledgesharing:an empirical study[J].International Journalof Management in Education,2021,15(01):78-100.

[18]MALLASI H I H.Knowledge sharing behaviouramong Malaysian students[D].University ofMalaya(Malaysia),2013.

[19]LUO X,NIMMOLRAT A.Knowledge Sharing in Cross-Cultural Postgraduates:The Case Study of a Chinese and Thai Graduate Team[C]//2020 JointInternational Conference on Digital Arts,Mediaand Technology with ECTI Northern SectionConference on Electrical,Electronics,Computer andTelecommunications Engineering(ECTI DAMT & NCON).IEEE,2020:371-376.

[20]党永杰,郭天昕.信息资源管理一级学科框架下档案学学术交流研究—基于期刊合著分析视角[J].档案管理,2023(04):36-39.

[21]聂云霞,陈彦慧.基于整体智治的档案人才培养梯度机制探析[J].档案管理,2023(02):89-93+96.

[22]聂云霞,卢丹丹.社会转型期高素质档案人才培育之路—以《“十四五”全国档案事业发展规划》为背景[J].山西档案,2021(05):67-78.

[23]龙家庆.大洋洲文件与信息管理职业协会(RIMPA)的职业培育体系与启示[J].档案与建设,2021(01):49-53.

[24]姜珍珍.高校研究生团队中隐性知识共享的障碍及对策研究[J].软件导刊(教育技术),2011,10(11):81-82.

[25]纪燕.高校研究生知识共享策略研究[J].高教学刊,2019(17):20-22.

[26]BLANKENSHIP S S.How school leaders facilitate knowledge sharing[D].University of Georgia,2009.

[28]李志国.基于批判性思维的信息素养培养策略[J].华北水利水电大学学报(社会科学版),2023,39(01):89-94.

[29]初景利.一级学科更名后信息资源管理学科建设新挑战[J].文献与数据学报,2022,4(04):7-10.

[30]谭必勇,冀静晓,任泽婷.新文科背景下欧美信息学院档案实验室建设现状及启示[J].档案与建设,2023(06):52-56.

[31]赵雪芹,胡慧慧,李天娥.新文科背景下档案学研究生课程思政建设:内涵、问题与路径[J].档案与建设,2022(07):37-40.

[32]周文杰.自主知识体系构建视域下的图情档年度学术热点透析[J].情报资料工作,2023,44(02):14-20.

[33]王强,汪青松,张新红.推进文化自信自强的集体记忆和社会参与动力分析[J].档案管理,2023(03):5-11.

[34]闫静.课程思政视角下高校档案课程育人功能的实践探索:以“档案管理学”为例[J].山西档案,2020,(06):103-111.

(作者单位:郑州大学信息管理学院 付立宏,博士,博士生导师,教授;黄金梦,硕士研究生 来稿日期:2024-05-10)