多维视角下档案开放利用的隐私保护问题研究

摘 要:档案开放利用不断深化的过程中,隐私泄露风险也随之加大,带动了隐私保护问题的进一步研究。基于法律法规、学界研究以及公众实践视角,利用文献分析法分析了当前我国在档案开放利用中隐私保护研究的现状,并在此基础上提出了明确档案个人隐私保护规范;前端控制完善隐私保护细则;规范查档流程;加强监管体系,完善救济制度;提升档案工作人员隐私保护意识;深化公众档案隐私保护教育等提升策略。

关键词:档案开放;档案利用;个人隐私;隐私保护;监管机制;前端控制;档案意识;救济制度

1 引言

档案是保存人类社会实践活动的原始符号记录,[1]其中的信息具有身份指向性。2020年修订的《中华人民共和国档案法》(以下简称《档案法》),将档案的封闭年限缩短至25年,并鼓励和支持档案馆向社会开放档案。[2]在大数据背景下,档案碎片化的身份指向性信息更容易被获取,将其通过网络进行开放利用,使得隐私信息泄露的概率大幅增长。[3-5]不仅激化了档案的开放利用与隐私保护之间的矛盾关系,也给档案事业发展带来了挑战。

已有学者研究了《个人信息保护法》在档案开放利用中的司法适用,[6]推动了档案开放利用中的隐私保护问题研究。笔者基于法律法规、学界研究、公众实践三个视角,检索并选取相关文本,利用文献分析法进行分析。

综合研究不同视角下档案开放利用过程中隐私保护现状,提出完善路径,为档案部门和研究人员提供可行性建议。

2 相关文本筛选

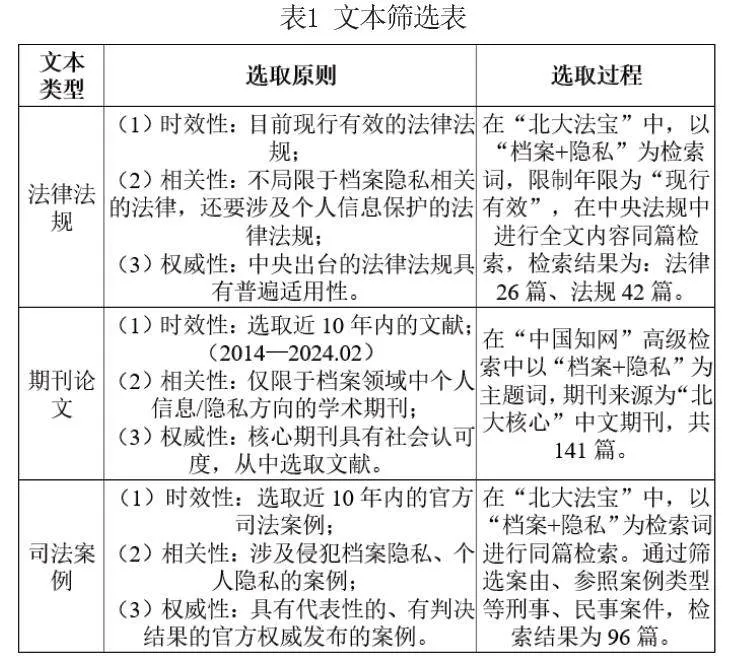

本文选取的三个视角分别反映政府、学界以及公众对档案开放利用中隐私保护的认知。

一是法律法规视角,通过现行的法律法规,从权威的角度进行文本分析;二是学界研究视角,由于法律法规的实行具有滞后性,通过专家学者的研究成果,可以从专业的角度、广阔的视野中进行研究;三是公众实践视角,从司法案例的角度,反映社会公众对此问题的认知水平。

文本选取过程中,以北大法宝、中国知网作为数据源,选取法律法规、期刊论文和司法案例三种文本类型,同时遵循时效性、相关性、适用性的原则,以提高选取文本的质量。获得检索结果为:法律26篇、法规42篇、期刊论文141篇、司法案例96篇。文本筛选过程和筛选结果如表1所示。

3 多维视角下档案开放利用的隐私保护现状

3.1 法律法规视角下档案开放利用的隐私保护现状。目前,我国涉及个人隐私保护的法律法规主要包括《档案法》《个人信息保护法》《网络安全法》《数据安全法》《民法典》《刑法》《政府公开信息条例》等。上述法律法规均为档案主管部门的档案开放利用提供行为规范,但在实际应用中对隐私保护存在一定的局限性。

3.1.1 相关规定亟须精细化和落实性。首OjJXAy0z8oYd+4HrvY5g/g==先,档案主体的隐私权益无法得到正当维护。《档案法》第二十八条“利用档案设计知识产权、个人信息的应当遵守有关法律、行政法规的规定”;第三十二条“公布档案应当遵守有关法律、行政法规的规定……不得侵犯他人的合法权益[7]”,针对档案隐私主体,只笼统地提及档案开放利用中的个人信息保护的问题,并无详谈利用过程中的隐私管理。由于缺乏对档案开放利用中隐私的管理,极易产生隐私泄露事件。因此,需要对利用主体、利用内容和利用流程等基本问题做出明确规定。[8]同时,《档案法》第二十八条提供了“向档案主管部门投诉”的法律救济渠道,但是对被侵犯的当事人,如何维护自身的合法权益,如何认定责任主体、案件类型的判定等都没有详细规定。应提供更具体便捷的救济渠道,[9]明确隐私保护权责,为认定侵权责任提供依据,[10]有助于维护隐私主体的权益,提升隐私保护意识,有效减少个人隐私侵权的发生。

其次,缺乏对第三方档案利用者的限制和规范。档案部门将档案开放提供利用之后,档案信息的主体就转移到了第三方社会用户身上。由于《档案法》第四章中对隐私的保护停留在限制对单位或个人对档案的公布,并没有对第三方档案利用者的行为作出限定,存在档案利用者对个人隐私造成不可控的风险。[11]

综上,目前档案隐私保护缺乏精细化的规定和具有落实性的办法,无法进行具体实施并获得时效。

3.1.2 法律法规之间协调性不足。《档案法》作为档案事业的“根本大法”,在实践中与其他法律法规的协调配合度不够。我国现行有关法律并没有对隐私内容进行明确划分,极易导致不同法律法规之间无法调适,如表2所示。

综上,现行法律法规之间协调性不足体现在以下几点:首先,《档案法》与《实施条例》共同指导我国档案事业发展,但《档案法》中涉及个人隐私保护的内容很少,只是简提及了涉密档案的范围,并未对个人隐私进行有针对性的规制,[18]《实施条例》仅从档案开放利用的各个环节中侧面体现对隐私保护问题的重视,并无直接涉及隐私的内容。其次,《网络安全法》将个人信息中的具有身份指向性的姓名、身份证号码、通讯地址、联系方式等进行举例;《民法典》第六章虽然辨析了“个人信息”与“隐私”,也给出了“隐私”的定义,但均未涉及隐私的内容;《数据安全法》《个人信息保护法》与个人隐私保护较为密切,但未提及档案开放利用的隐私保护问题,仍需《档案法》的协调配合。最后,《档案法》第二十八条“利用档案涉及知识产权……应当遵守有关法律、行政法规的规定”和《个人信息保护法》第七十二条中“法律对各级人民政府及其有关部门组织实施的统计、档案管理活动中的个人信息处理有规定的,适用其规定”中,由于“有关规定、有关法律”的笼统描述,导致这两部法律之间无法互相参照融合,在后续的实践环节中,无法明确处理不同情形下的侵权责任承担问题,[19]责任归属问题不明确,导致受害方的赔偿以及法律追责等权益无法得到正当维护。

3.2 学界研究视角下档案开放利用的隐私保护现状。档案隐私保护离不开法律与制度的指导,但由于法律与制度具有不相协调性和某种程度上的不可操作性,因此需要专家学者结合自身专业知识和研究成果为隐私保护提供积极有效的建议。学界研究的观点可以分为以下两方面。

3.2.1 认为查档时应证件和手续齐全。学籍档案是学生、居民个人档案的重要组成部分,是学生在校相关活动的原始活动记录,涉及诸多个人隐私。提供此类档案的查档服务时,工作部门往往仅核对个人信息,身份验证程序过于简单,且档案工作人员对于查档证明的真实性也无从考查。此外,在远程查档的方式下,利用他人信息进行网络诈骗频发,个人隐私泄露的风险加大。[20]基于上述问题,有学者建议在学生个人查档时,可要求档案部门发送由该生学籍档案随机生成的二维码,作为学生本人身份验证的凭证。[21]还有专家提出利用单位查询档案时,要持有加盖公章的书面证明,如委托他人办理的,要持有本人的身份证件和授权委托书。[22]

3.2.2 强调应建立监管体系和投诉举报机制。在档案开放利用中可以通过前端监管和后端救济的方式有效保障个人隐私。首先,前端监管是在档案开放利用中,及时发现并纠正泄露个人隐私的违规行为,主要为人民、权力机关等之间的监督管理。其次,后端救济是通过法律渠道,对已经受到侵害的个人隐私进行事后司法救济,为隐私权利保障提供最后一道屏障。[23]目前的档案监管体系不够完善,《档案法》第二十八条提供的“投诉”这一法律救济途径过于单一,隐私维权步履维艰。针对此类问题,有学者提出我国的档案隐私保护可以借鉴澳大利亚的做法,建立统一的监管体系,让行政部门监管档案服务机构,由同级相关政府部门监管行政部门。[24]还有专家根据我国目前个人电子健康档案隐私保护的现状,建议政府应明确监管机构、加大日常监管和执法力度,并建立便捷有效的投诉举报机制。[25,26]

3.3 公众实践视角下档案开放利用的隐私保护现状。司法案例中的刑事和民事案件可以更好地反映出公众在社会实践中发生隐私侵权事件时,做出的反应,体现出的认知和行为。笔者搜集的与个人信息或隐私侵权有关的96例事件中,刑事案件41例,民事案件55例。根据案例内容与档案的相关程度,笔者将其分为直接相关、间接相关和不相关三类,具体数量和比重如表3所示。

在直接相关中,涉及的档案类型有:车辆档案14例,个人档案11例,学籍档案3例,病历档案1例,同时涉及个人档案、车辆档案的6例。此类别中,内容以非法获取、售卖车辆、个人或病历档案等为主。间接相关中,多以个人档案在政府信息公开中的隐私内容辨析为主,是法院按照个人信息类或政府信息公开类裁判,其实质内容属于档案开放利用;不相关案例由于其内容复杂且不属于档案类别,多以造谣、跟踪为主,与本研究无关。笔者以公众实践视角,对直接和间接相关的85个案例进行分析,根据引发纠纷的主要原因,得出以下结论。

3.3.1 工作人员行为不当导致公众隐私被泄露。在85个案例中,因为行为不当而导致公众隐私被泄露的案例为26例,多以车辆档案的非法获取售卖为主,分为两类。第一类:内部人员利用职务之便,导致他人隐私受侵犯。譬如李晓刚、熊旗美侵犯公民个人信息案[案号:(2018)黔0328刑初262号]中,被告二人身为交警大队的辅警,利用职务之便,未经允许使用他人民警数字证书,在公安内网非法获取车辆档案中的个人隐私信息并将其售卖,获利上万元。第二类:工作疏忽造成他人隐私受侵犯。如文某诉张某隐私权纠纷案[案号:(2017)京0114民初15482号]由于被告张某在进行档案材料公布时,将业主起诉业委会的《起诉书》和《答辩状》发到微信群内,涉及业主的姓名、住址、身份证号、电话等隐私内容,业委会在公开过程中并未将业主的个人信息隐匿,从而造成了隐私侵犯。综上可以看出,档案开放利用中的隐私保护与工作人员的行为规范有极大关联。导致公众隐私被泄露现象发生的原因,主要是工作单位培训不足,工作人员职责不清,行为失范。

3.3.2 公众对隐私受侵犯辨识度不高导致维权受限。相关法律法规中,个人信息与个人隐私错综复杂,隐私内容描述不明,导致隐私边界模糊,辨识度不高。在不同案件中,公众认为自己隐私被侵犯,上诉到法院却被裁判为不构成侵权。类似案件如施田与上海市某小区业主委员会等隐私权纠纷案[案号:(2019)沪0117民初10051号]由于被告在公众号上发布的公告中,附件涉及原告的姓名、家庭住址、身份证号码等信息,原告认为自己的隐私遭到侵权,而法院最终裁判被告不构成侵权。其原因是电话号码、工作单位、家庭住址等一般性个人信息除特殊规定外,不属于个人隐私。而在焦洋与徐萍等隐私权纠纷案[案号:(2018)京03民终3553号]中,被告在未经原告允许下,将焦洋的病历和载有个人信息(姓名、家庭住址、身份证号及工作单位)的起诉状公布在社交平台上,法院认为被告的行为造成焦洋个人身份信息为不特定第三人所知,最终被裁判为侵权。同样,在赵海诉王德红等隐私权纠纷案[案号:(2017)京0109民初4486号]中,法院判被告侵权,因其涉及原告等人的姓名、身份证号和银行卡号等信息,这些信息组合为整体信息,一旦被泄露和扩散,公民个人的财产安全将面临一定风险。通过上述案例,我们不难发现,在公众普遍认知中,其身份证号、家庭住址、工作单位等信息被泄露或公开都属于侵犯隐私,而在法律角度,这一信息组合并不构成侵权,如果在发布的平台被不特定的第三人获知,则构成侵权。

面对这种隐私边界模糊,不易辨析的现象,一方面,公众无法准确辨识自己的隐私是否被侵犯,不能及时维护自身合法权益;另一方面,法院在裁决中要对应不同的法律条件,增加了工作难度。

4 多维视角下档案开放利用的隐私保护提升策略

4.1 法律法规视角下档案开放利用的隐私保护提升策略

4.1.1 明确档案个人隐私保护规范。目前《档案法》和《实施条例》并没有隐私方面的详细规定和操作细则,因此,在明确档案领域的个人隐私保护规范中,应以《民法典》为顶层逻辑,参考《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规,以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》等司法解释,明确档案个人隐私的保护范围、档案信息的知情权范围、责任主体和违法违规行为的处罚措施等。首先,可以将用户基础信息如姓名、电话、住址、身份证信息和工作单位等与隐私性信息如银行卡号、传染病史等明确区分开,并将涉及隐私侵犯行为的信息组合列举出来。如“姓名+电话+住址+身份证信息+银行卡号=侵犯隐私”或“姓名+电话+住址+身份证信息+被不特定的第三人知道=侵犯隐私”等,明确触及隐私侵犯的违法行为,以弥补《档案法》和《实施条例》等在隐私保护领域内容的缺失,有效解决法律之间的衔接问题。其次,明确知情权的范围。明确哪部分个人信息是可以公开利用的、哪部分是涉及隐私不宜公开的,以此减少由于公众的不了解导致法院工作压力增加的现象。最后,依据《刑法》明确侵犯隐私的后果,对惩戒尺度做出说明。如根据调查结果,若为无意泄露隐私,惩戒泄露方应公开道歉或给予精神赔偿等行为;若为有意,则根据泄露信息数目依法判刑,确保个人隐私在法律法规层面可以得到有效保护。

4.1.2 前端控制完善隐私保护细则。应完善《档案法》和《实施条例》中档案公布与利用方面隐私保护的细则。档案开放利用环节极易产生隐私泄露事件。针对目前一些法规更侧重于事后救济的现状,[27]笔者认为,应当以前端控制为思路提前介入,做到防患于未然。首先,应当明确档案开放利用的责任认定。如在发生隐私泄露事件时,分别根据档案保管方、利用方以及受害方三方的责任,罗列出相应的认定标准和评判方式,从而约束三方在档案开放利用环节的行为规范。其次,明晰涉及个人隐私的档案范围及其利用程度。目前《档案法》和《实施条例》并未明确涉及个人隐私档案的类型,应结合当前的社会公众心理承受尺度作为重要的参考因素,[28]确定个人隐私档案开放的范围和程度以及在利用环节中的明确程序。最后,应当加强对第三方档案服务机构的行为规范。当前档案部门与档案服务机构之间进行合作已成为常态,[29]可以指定专门的机构或个人负责监督和管理第三方服务机构的行为,以此增强个人隐私保护意识。

4.2 学界研究视角下档案开放利用的隐私保护提升策略

4.2.1 规范查档流程。在《档案法》《实施条例》以及《规划》的引领下,档案部门应当积极探索线上线下相融合的查档服务模式。为保障隐私信息不泄露,应当规范查档服务流程,降低查档服务环节的隐私泄露风险。其一,加强线下查档者身份识别。在查档过程中,如是本人查档,查档人员应持有本人身份证明、查档申请表等合法材料,向档案馆提出查档申请;或基于现有档案服务平台,如档案网站、手机APP、微信公众号等,进行线上预约查档;如是委托他人代查,应当持有写明办理事项、被委托人姓名、身份证号码、委托人亲笔签名的委托书,委托人身份证复印件,代查人员的身份证等材料;如是单位因公查档,除上述材料外,还应持有单位开具的查档函。提交申请后,审核人员经过严格审核,验证其材料无误后,提供专属的查档许可证或二维码等,凭证凭码方可查档。此外,针对查档类型、内容的不同,还应当制定不同层次的要求。譬如,针对高校学籍档案查档服务,可在原有材料上增加其本人在校证明或毕业证等有效信息,以及院系开具的查档函等。其二,线上介入全国档案查询利用服务平台。档案部门可以介入全国档案查询利用服务平台,以多样化的形式提供档案利用服务。全国档案查询利用服务平台充分考虑用户不同需求,并配套《全国档案查询利用服务平台查档工作规则》,详细规定了查档方式、范围、程序、责任义务、监督管理等。在隐私安全防护能力的建设方面,采用了成熟的技术线路、较为先进的技术平台和开发工具。[30]该平台无论从线上利用服务、制度规范、技术安全角度来说,都相对成熟。因此,融入该平台,为社会公众提供开放档案的跨区域、跨层级查询利用服务,[31]可以减少线上查档的隐私泄露风险。

4.2.2 加强监管体系,完善救济制度。首先,对于加强监管体系,档案主管部门要加强对档案馆和机关团体的监管检查。《档案法》第六章为档案主管部门的监管工作提供了有力法律依据。因此,需要紧密围绕《档案法》《规划》强化档案监管体系、严格执法、有效治理档案开放利用中的隐私侵权行为。档案主管部门应当以身作则,建立内部隐私监管部门,将档案开放利用情况作为监管内容,[32,33]定期检查或随机抽查利用服务情况,及时发现、纠正隐私泄露等行为,落实档案监管工作。同时,应当鼓励社会参与监督,接受群众监督,倾听民声民意,积极改善档案开放利用服务。其次,对于完善救济制度,档案主管部门应当完善法律救济和援助建设,通过提供多样化便利性的法律救济渠道,如民事诉讼、刑事诉讼、监管机构投诉、法律咨询等方式,为个人隐私泄露的事后救济提供畅通的渠道,树立好保护个人隐私的最后一道屏障。

4.3 公众实践视角下档案开放利用的隐私保护提升策略

4.3.1 提升档案工作人员隐私保护意识。档案工作人员的职业素养在档案开放利用的隐私保护中起着至关重要的作用。因此用人单位应当在档案工作人员入职后对其进行隐私保护方面的新员工培训和持续性不定期培训。首先,档案工作人员入职后,用人单位与其签订劳动合同,可以附带个人信息保密条款,包括保守秘密的内容、保密期限,以及如发生隐私泄露有何惩戒措施等。[34,35]以王某与烟台毅德国际商贸城有限公司隐私权纠纷案为例,该公司对隐私保密有严格规定,和每个员工签订的劳动合同中均特别约定了保密条款,因此员工在为业主提供档案利用服务时,严格遵守公司约定,没有造成隐私侵权。其次,进行新员工培训,可选取《档案法》《实施条例》以及其他相关法律法规的个人隐私保护条文作为培训内容,增强档案工作人员在档案开放利用中的隐私保密意识和安全意识,以避免和减少日后工作中的隐私泄露事件发生。最后,档案工作人员入职后应当持续性不定期接受个人隐私保护方面内容的培训。用人单位可以采用走出去、请进来的方式,结合相关条文,运用相关案例,对档案工作人员进行入职后再教育。譬如,2018年福建省宁德市档案局开办了全市档案专业技术人员继续教育培训班,[36]通过对档案工作人员的再教育,学习相关的法律法规,以此提升其职业素养、行为准则,切实维护档案利用服务中的个人隐私。

4.3.2 深化公众档案隐私保护教育。档案隐私的保护工作需要档案工作人员和社会公众共同努力,通过教育的途径,提高公众的隐私保护和维权意识,有助于避免和减少隐私泄露事件的发生。首先,档案馆可以与学校合作开展以“档案隐私保护”为主题的研学活动,邀请学生沉浸式体验档案开放利用中的隐私泄露场景,或讲述生活中隐私被侵害的案例,让学生更直观地感受隐私泄露带来的危害。如武汉大学信息管理学院开展保密教育实训活动,[37]通过案例分享、观看警示教育片等方式,让学生充分认识泄密事件对单位利益、个人隐私等造成的危害。其次,档案机构可以利用社交媒体进行碎片化教育。通过抖音短视频、微信公众号或微博等社交媒体平台,以不同风格定期发布档案隐私安全教育短视频或文章,让社会公众接受档案隐私安全碎片化学习。譬如,微信公众号“红色兰台”“厦门大学档案馆”,以文章的形式向社会普及如何规范获取档案中的隐私信息,如何辨析档案利用与隐私保护二者之间的关系[38]。“档案零距离”以档案小课堂的方式,普及个人隐私保护的小技巧等。[39]最后,利用“国际档案日”向社会开展档案隐私的安全教育。“国际档案日”当天,档案部门可以与法律部门合作,向社会普及与个人隐私相关的法律法规、学习材料以及事后的法律救济渠道等内容。天津市各区档案局在2023年“国际档案日”向社会群众宣传档案工作,普及档案法律法规和档案知识等,[40]有效提高社会公众档案隐私保护意识,保障档案个人隐私安全。

5 结语

面对档案提供开放利用的过程中面临的诸多隐私问题,笔者基于法律法规、学界研究以及公众实践的视角分析了档案开放利用中隐私保护的现状,并提出了自己的看法,根据上述视角提出了明确档案个人隐私保护规范;前端控制完善隐私保护细则;规范查档流程;加强监管体系,完善救济制度;提升档案工作人员隐私保护意识;深化公众档案隐私保护教育等提升策略,旨在为档案开放利用中隐私保护研究建言献策。由于涉及诸多法律条文、司法案例等,笔者对相关专业知识学习和掌握不够,导致在部分问题研究上剖析不够深入到位,有待日后进行进一步研究。随着社会信息化水平的不断提高,档案开放利用中的个人隐私泄露事件不断增多,需要政府、用人单位、学者、司法机关以及当事人积极应对挑战,加强对档案隐私保护法律法规的学习和研究,借鉴其他领域隐私保护的优秀经验,为档案隐私保护的研究和实践添砖加瓦,推进档案安全体系建设,推动档案事业高质量发展,更好地实现档案事业为民服务的宗旨。

参考文献:

[1]丁海斌.档案学概论(第二版)[M].北京:科学出版社,2022:17.

[2][7][12]中华人民共和国档案法[J].中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会公报,2020(03):535-540.

[3]赵瑞,安小米.档案利用中的个人信息保护研究[J].档案学通讯,2015(04):94-100.

[4]熊文景.重大疫情防控视野下的数据治理:主要价值、现实困境与优化路径[J].山西档案,2020(03):22-28.

[5]张馨艺.大数据背景下政府管理的优化策略[J].山西档案,2017(04):39-44.

[6][11]何凡.《个人信息保护法》在档案开放利用中的适用与局限探析[J].档案与建设,2022(05):12-15.

[8][29]易涛,王凯.数字时代档案工作中个人信息保护研究:以《个人信息保护法》为中心的考察[J].浙江档案,2022(05):31-36.

[9]李雪花,赵宏书.数字档案建设中个人信息保护法制研究[J].档案与建设,2023(05):73-74.

[10][28]谭彩敏.档案工作中隐私保护的立法完善[J].档案管理,2017(06):30-32.

[13]中华人民共和国档案法实施条例[J].中国档案,2024(01):10-14.

[14]全国人大常委会.中华人民共和国民法典[EB/OL].(2020-06-02)[2024-04-21].http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202006/t20200602_306457.html.

[15]全国人大常委会.中华人民共和国个人信息保护法[EB/OL].(2021-08-20)[2024-04-21].http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202108/t20210820_313088.html.

[16]全国人大常委会.中华人民共和国网络安全法[EB/OL].(2016-11-07)[2024-04-21].https://www.cac.gov.cn/2016-11/07/c_1119867116.htm.

[17]全国人大常委会.中华人民共和国数据安全法[EB/OL].(2021-06-10)[2024-04-21].http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202106/t20210610_311888.html.

[18]孙大东,白路浩.基于比较法视域的美澳法俄涉密档案法律规制及启示[J].档案学研究,2021(06):58-63.

[19]吴咏梅,桑乃斌.浅谈档案管理中的隐私权保护[J].档案与建设,2015(06):69-71.

[20]颜冬英.高校档案资源远程精准服务与利用策略探析[J].档案与建设,2023(07):71-73.

[21]黄河.探析学籍档案利用中的隐私保护问题[J].档案管理,2015(04):47-49.

[22]任松芹.高校学籍档案利用中的个人隐私保护[J].山西档案,2016(04):102-104.

[23]连志英,古楠珂,周眙.我国公民利用档案权利救济制度之完善[J].档案学通讯,2021(03):71-77.

[24]钟其炎.澳大利亚电子健康档案全生命周期隐私保护体系及借鉴[J].北京档案,2019(02):16-21.

[25]钟其炎.我国个人电子健康档案隐私保护现状调查与分析:基于普通公众的视角[J].档案学研究,2019(06):66-71.

[26]袁帆,梁孟华.中外电子健康档案管理研究热点与前沿趋势:基于VOSviewer与CiteSpace可视化分析[J].山西档案,2021(03):151-162+150.

[27]聂云霞,牟胜男.数字档案用户隐私风险与防控策略[J].档案与建设,2020(07):15-19.

[30]王大众.逐步实现全国档案信息共享利用“一网通办”:全国档案查询利用服务平台正式上线[J].中国档案,2022(08):14-15.

[31]贾梦楠.全国档案查询利用服务平台建设的不足及优化路径研究[J].兰台世界,2024(01):39-42+47.

[32]常大伟,罗瑞云.新《档案法》实施背景下档案利用权利实现的影响因素与制度保障[J].北京档案,2021(08):6-10.

[33]聂云霞,范志伟.AI技术在档案开放审核中的SWOT分析[J].山西档案,2023(04):35-45+88.

[34]裴佳勇.社交媒体档案对公民个人隐私的挑战及对策研究[J].北京档案,2017(09):29-30.

[35]田煜.通信企业诚信档案管理模式的构建与优化路径研究[J].档案管理,2020(01):69-70.D.

[36]林宇煌.宁德市档案局关于开展2023年度档案专业技术人员网络继续教育培训的通知[EB/OL].(2023-06-05)[2024-04-21].http://www.ndwww.cn/dangan/gonggao/2023/0605/257530.shtml.

[37]徐思涵,许丹阳.信管新生入学教育系列活动|筑牢安全保密防守线,争做国家秘密护航者:我院2023级研究生保密教育实训活动顺利开展(一)[EB/OL].(2023-11-05)[2024-04-21].http://simyjs.whu.edu.cn/xinwenzhongxin/2023-11-05/6961.html.

[38]白路浩,姚静.如何保障档案中隐私信息的规范获取?[EB/OL].(2024-04-28)[2024-04-21]. https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5MzgzMTY1Mw==&mid=2650489608&idx=2&sn=38a8b550cd1412bbd94baca442ef6c7a&chksm=88580b82bf2f8294f8b4d17391fbe031aa87dd3a58eab081b8cd650dd4d1f471d79ba3d908fe&scene=27.

[39]张硕凡.档案小课堂|如何优化和保护你的个人隐私[EB/OL].(2023-11-13)[2024-04-21].https://mp.weixin.qq.com/s/pFNyYfmmWUa-nkdm1z2TiQ.

[40]天津市档案局.天津市“6·9”国际档案日宣传活动集锦(二)[EB/OL].(2023-06-14)[2024-04-21].https://www.tjdag.gov.cn/zh_tjdag/gwxx/xxdt/bsxx/details/1686731976378.html.

(作者单位:1.广西民族大学研究生院 郑慧,博士,教授,博士生导师,研究生院副院长;2.广西民族大学管理学院 闫键行,硕士研究生 来稿日期:2024-04-30)