新文科建设视角下我国档案学研究主题变化与未来展望

摘 要:使用LDA主题模型,分别对《档案学研究》《档案学通讯》2000年—2017年和2018年—2022年的论文摘要进行主题建模,构建两级主题结构,通过对建模结果的比较,分析新文科建设中档案学研究现状。最终识别出档案学研究在档案基础理论研究、档案工作与档案事业发展和档案教育中的主题变化,并以新文科视角对后续研究做出展望,认为新文科下的档案学研究应当以中国实践筑牢档案学理论根基、以文理融合推动档案工作转型、以国家需求指引档案人才培养。

关键词:新文科;档案学;LDA模型;跨学科;档案事业;档案服务;信息技术;人才培养

1 引言

2018年,教育部发布《教育部关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》,正式提出“六卓越一拔尖”计划2.0,中国的新文科开始浮出水面。[1]2020年11月3日,新文科建设工作会发布了《新文科建设宣言》,明确了新文科建设的基本前提、基本遵循和基本任务,要求人文社会学科突破学科壁垒、加强跨学科整合、创新理论和方法。新文科战略契合构建中国特色哲学社会科学的时代需要,是培养新时代人才、提升国家文化实力、强化国际话语权的重要举措,同时也为人文社科持续健康发展带来了契机。其中,档案学作为新文科战略的重要参建学科,始终以档案现象为研究对象,认真履行“为党守档,为国守史”的职责,致力于揭示档案与档案工作的本质和发展规律。[2]

当前时值新文科概念提出6年之际,以新文科建设视角归纳近年来档案学研究成果、分析研究现状,对于梳理学科新文科建设脉络、启迪后续研究都具有重要价值。

有关国内档案学研究热点与研究态势已有较多研究成果,笔者使用CNKI数据库高级检索功能,以“档案研究进展”与“档案研究热点”为主题词进行检索,共获得194条检索结果。不同学者从多种视角对档案学研究热点进行追踪和研究,例如,徐拥军[3]、赵跃[4]等学者以追踪研究热点为导向,对某一年度档案学研究现状展开分析;周耀林[5]等以档案学科学基金项目为研究对象,回顾科学基金视域下我国档案学十五年间的研究进展;李宗富[6]、金波[7]等学者则是对档案学某一研究领域的进展状况进行探索,但少有研究是以新文科建设视角对档案学研究现状展开分析。新文科不仅意味着课程改革、学科建设和人才培养,更是对理论创新、技术融合、思想教育、文化发展等方面提出了全新的要求,从各方面影响着档案学研究主题和前沿趋势。本文借助LDA主题模型,以新文科建设视角分析近年来档案学研究中的主题变化,一方面试图从学术研究层面诠释新文科建设的影响和成就,另一方面以期启迪和推动档案学领域新文科建设的后续研究和实践。

2 研究设计与结果

摘要作为整篇论文的梗概、研究成果的精炼,更能够代表学者研究的核心内容和主题类别,[8]基于此,笔者利用LDA主题模型,以“新文科”概念首次提出的2018年为分界,[9]依据困惑度和一致性确定模型的最佳主题数目,分别对于2000年—2017年和2018年—2022年刊载在《档案学研究》《档案学通讯》的文献摘要进行主题建模(建模结果分别称为“传统文科模型”和“新文科模型”),通过模型对比反映新文科建设前后档案学研究的主题变化,并据此对后续研究提出展望。

2.1 数据来源与预处理。本文的研究数据是期刊论文摘要,利用CNKI全文数据库,以档案学领域两本CSSCI期刊《档案学研究》《档案学通讯》为文献来源,限定文献时间范围为2000年—2022年,使用爬虫工具采集文献题名、作者、摘要等题录信息。

根据各个期刊刊载文献特点,剔除期刊中包含的会议资讯、期刊动态等与学术研究不相关以及部分摘要不完整的文章,最终保留2000年—2017年范围内的3801篇文章与2018年—2022年范围内的1129篇文章。在进行LDA建模前,笔者利用Jieba工具包,导入哈工大停用词表、百度停用词表,以及根据多次运行结果制定的自定义停用词表,剔除摘要中的不具有实际意义的高频词汇。同时,为了保证档案领域的专业术语的合理拆分,笔者自定义了一个包含275个专业词汇的字典。

2.2 确定参数与建模。LDA作为无监督机器学习模型,需要人工确定三个超参数alpha、beta和最佳主题数k。

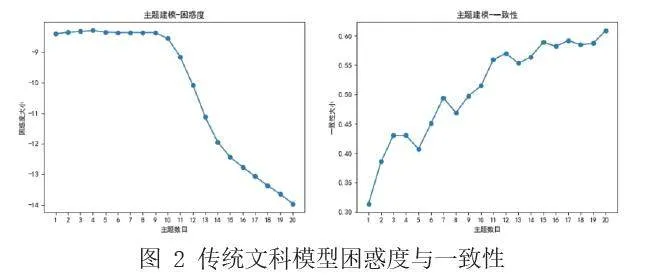

本文依据困惑度( p e r p l e x i t y ) [10]和一致性(coherence)[11]确定最佳主题数。为了避免模型过拟合,[12]选择在困惑度值下降趋势、一致性值上升趋势均较为平稳时确定最佳主题数,最终确定传统文科模型的最佳主题数为15,新文科模型的最佳主题数为10,困惑度与一致性曲线分别如图2、图3所示。

根据多次运行结果最终确定alpha为0.25,beta为0.01,迭代次数niters=2000。确定建模参数后,使用Gibbs算法得到全局的主题z分布和词汇w分布,并设置输出主题下出现频次最高的10个词汇。

2.3 研究结果。依据LDA模型训练后得到的主题、词汇分布,根据各个主题下输出的词汇对主题进行标识,并将此类主题作为二级主题。接着,对传统文科模型和新文科模型的二级主题进行对应匹配,在此基础上抽象出一级主题,最终归结出档案学研究现状的三大主题:档案基础理论研究、档案工作与档案事业发展和档案教育,部分结果如表1所示。

3 新文科建设前后的档案学研究主题比较分析

3.1 档案基础理论研究

3.1.1 由单一学科研究转向跨学科研究。倡导文理融合、学科交叉是新文科建设的一大主题。在新文科建设前,主题词“文件生命周期理论”“档案价值鉴定”“来源原则”等词汇表明我国档案基础理论研究聚焦于本领域,侧重于指导档案管理工作的理论研究;主题词“跨学科”表明档案学跨学科研究在新文科建设前已然存在,但结合相关文献分析发现,该阶段档案学跨学科研究广度不均、深度不足、实用性低,研究多以方法引入、概念借鉴为主,没有形成系统的理论成果。在新文科建设后,主题词“数字人文”“档案数据”“计算档案学”等词汇表明跨学科研究逐渐凸显,已经成为我国档案学学术研究热点。

从研究范围来看,该阶段档案学跨学科研究涉及领域广泛,除了与图书馆学、历史学等相近学科的交叉研究,还包括档案学与社会学交叉融合产生的档案与身份认同研究[13];档案学与医疗卫生融合产生的健康档案研究[14];档案学与大数据、数据科学融合产生的档案数据研究[15];档案学与艺术学融合产生的档案艺术理论研究。[16]

从成果体系来看,档案学跨学科研究成果较为系统,例如档案与数字人文研究成果包括数字人文理论研究、数字人文理念和技术在各类档案资源保护与开发的应用研究[17-25]和数字人文项目研究[26];计算档案学研究成果包括对计算档案学的形成逻辑、基础概念和实践探索和发展路径等。[27-34]

3.1.2 由外来理论引入转向中国本土实践研究。立足国情、服务实践、解决社会问题是面向新文科战略构建中国特色文科教育理论体系的基本遵循。改革开放以来,国外档案理论和工作经验的引入和研究很大程度上促进了我国档案事业发展与学科建设,但国外档案学立足的发展背景和需求与中国实践之间的差异却是研究所忽视的。例如,对国外档案社交媒体服务工作的急切引入[35]和对文件连续体理论核心概念的误读。[36]

根据研究结果可知,主题词“中国特色”“中国化”表示,在新文科背景下,立足中国实际需求的思考在档案理论研究中逐渐凸显,即理论研究方面的重要变化在于更加强调服务中国实践。结合相关文献分析,体现在以下两个方面:一是研究注重国外档案理论与中国实践之间的对接。近年来,国外档案理论与实践经验的引入会经过深入分析和评估,在考虑中国实际情况下的适用性的同时,对其进行创新和改进,使其服务于中国档案实践。例如,西方档案多元论应用于我国档案业务工作革新、少数民族资源保护与开发等领域的新思路。[37]二是国内档案理论研究以中国实践需求为沃土源泉和研究指引,其中最具代表性的就是档案治理研究。档案治理以国家治理与社会治理实践为发展根本、以档案法治化建设为制度保障、以公民权利义务觉醒为价值理念基础,[38]是一个极具中国特色的研究领域。

3.2 档案工作与档案事业发展

3.2.1 档案管理技术应用推陈出新。新一代信息技术革命是新文科战略提出的背景之一,与新兴技术融合则是对传统文科提出的新要求。在传统文科模型下,“信息系统”“信息技术”“OAIS”“数字档案馆”等主题词反映了档案学界对信息技术的多领域探索。

结合相关文献分析,一方面信息技术改变了档案管理的方式和手段,渗透到档案管理工作各环节[39];另一方面信息技术改变了档案形成和存在方式,随着数字形态档案资源的产生,有关电子文件管理方式与系统建设、档案数字化工作、档案信息安全等主题成为研究热点。

在新文科建设后,“人工智能”“区块链”等主题词表明学界关注到新一代信息技术带来的机遇,开始探索新技术在档案领域的多方面应用,例如,物联网等技术与智慧档案馆建设[40]、区块链与电子文件保护[41]等,这些新兴技术能够处理更复杂、更大规模的数据,同时在信息利用方面能够体现出智能化和自适应性。

“数字档案资源”“知识服务”等主题词反映出新技术的应用促进了档案服务的数智化、知识化转型。一方面,智能技术能够对海量数字档案资源进行高效存储、处理和挖掘,对档案数据进行分析和处理,大幅提高档案服务的智能化水平[42];另一方面,随着档案用户知识需求的精细化和碎片化,智能科技与档案服务的结合推动其从传统的信息化服务向着现代知识服务迈进。[43]另外,主题词“数据管理”反映出新技术不仅给档案管理实践带来了新变化,档案管理思维也发生了变革。继传统信息时代后,大数据时代电子文件形成方式的改变催生了数据化管理思维,使得管理不再聚焦于文件或档案本身,而是其包含的数据,[44]档案管理在经历了实体管理向信息管理的演变后,又向着档案数据管理转变。

3.2.2 档案事业规划服务中心大局。中国“新文科”是一种自上而下、政府主导的国家工程,[45]要求人文社会科学紧扣服务国家战略和推动区域经济的发展目标,不断增强资政建言、服务社会的能力,以提升学术贡献度和社会影响力。

相比于传统文科,在新文科建设中,从“档案治理现代化”“十四五”“高质量发展”“中国特色”等主题词可以看出服务国家大局、建设中国特色是当前档案事业规划研究的要点,结合相关文献分析,主要体现在以下两点:

一是中国特色档案事业研究增多。《全国档案事业发展规划》是在总结过往档案事业成果、分析当前形势与挑战的基础上,对未来五年档案事业指明发展道路。锚定建设与新时代中国特色社会主义事业相适应的档案事业,是贯彻落实习近平总书记关于档案工作重要论述;推进档案事业高质量发展的基本方略,彰显了档案事业为国家发展大局服务的责任与使命。笔者以2018年为分界,将“档案事业”分别与主题词“十四五”“十三五”和“十三五”“十二五”进行组配检索,发现前者检索到的研究结果要远多于后者,即新文科背景下,基于“五年规划”的中国特色档案事业研究增多。[46,47]

二是档案事业研究内容与国家大局相契合。例如,“档案治理”就是立足于国家需求所提出的,是档案事业支撑国家治理体系和治理能力现代化的重要体现[48];档案高质量服务是“十四五”时期全国档案事业实现高质量发展的关键途径和内在要求,旨在及时精准服务国家经济建设及重大活动需求,同时延展服务效能至国际领域,助力建构我国国际话语权、增强国际传播能力[49];作为档案事业发展的基础,“十四五”时期档案资源体系建设以构建国家记忆为纲,在便民利民、服务社会、构建记忆等方面持续发挥积极作用。[50]

3.2.3 档案资源发掘彰显中华文化。对中国优秀传统文化的执着坚守和传承是中国“新文科”的底色,习近平总书记指出:“如何加快建设社会主义文化强国、增强文化软实力、提高我国在国际上的话语权,迫切需要哲学社会科学更好发挥作用。”[51]根据研究结果可知,传统文科模型中“历史档案”“明清档案”等主题词表明档案史料研究备受学界关注,相关研究侧重依据历史文献发掘中国档案事业演变的历史进程,且成果颇为系统、丰富,例如档案名词考究[52]、古代档案工作[53]、文书制度[54]等,形成了成熟的档案史学体系。在新文科背景下,对于档案资源的发掘研究更侧重于中华文化的彰显与传承。“红色档案”“中华民族”等主题词表明红色档案资源引起了学界高度重视。

红色档案是中国革命历史的珍贵见证,记录了中国共产党领导下的革命斗争历程,传达着坚定的社会主义理想信念和为争取民族独立、人民解放而英勇奋斗的文化传统。因此,如何利用红色档案传承红色基因、讲好中国故事、传承中华文化,引起了诸多学者深入探究。例如,朱彤[55]等提出将红色档案作为思政育人素材,利用技术手段创新传承形式,以达到社会各界共同传承红色基因的效果;何玲[56]等提出了跨媒体叙事理论观照下的档案叙事策略,以提升档案馆用红色档案讲好中国故事的能力;刘芮[57]等从文旅融合视角出发,提出红色档案资源开发应当以提升文旅体验为导向,有助于充分挖掘红色档案资源的文化价值。

3.3 档案教育

3.3.1 档案人才培养由知识叠加转向交叉融合。当今社会面临的问题日益复杂多元,将跨学科知识和新技术因素融入新文科人才培养才能满足社会对复合型人才的要求。基于研究结果可知,在新文科建设前后,档案人才培养要求从“信息管理”“专业人才”转向了“跨学科”教学。

在传统文科教学中,档案教育似乎也考虑在课程设置中融入跨学科知识,实际上是为了跟进信息时代对档案工作者能力的要求。例如,王新才[58]等指出档案本科人才培养脱离了社会发展对人才需求,应当具备与其他信息科学交叉融合的特色,培养应用现代信息技术管理档案资源的能力。新文科则对学科之间的交叉融合提出了更高要求,人才培养需要打破专业课程界限,注重文科内部融通、文理交叉融合,强调计算思维、关联思维、协同思维的培养,[59]引起了多位学者探索新文科档案人才培养的可行路径。

在学科交叉融合的必然趋势下,王英[60]等认为档案学专业应当将数据管理、数字人文、人工智能等计算知识纳入专业课程;欧阳琳[61]认为应当关注学生个人差异,建设模块化专题化课程设计以培养个性化人才;王晓园[62]等提出授课老师应采用情境教学法、项目教学法等非理论讲授方法,以更好地融入和传授多学科知识。

3.3.2 档案学思政教育备受学界关注。《新文科建设宣言》中提到,全面推进高校课程思政建设,培养担当民族复兴大任的新时代文科人才是新文科建设的基本任务。从本文研究结果来看,主题词“课程思政”是传统文科模型中不具有的,有关课程思政的研究也是新文科建设后兴起的。

自新文科建设以来,学界有关课程思政的研究日新月异,可以分为以下两个方面。一是对档案学课程思政内涵与逻辑的探讨。例如,李典诰[63]等提出要围绕知识传授、能力培养、价值塑造三个目标建设课程思政;钱明辉[64]等提出以教学目标、教学模块和教学工具为核心,以教育资源和教学评价为支撑的图情档思政建设框架。二是对档案学课程思政实现路径的探索。笔者整理相关文献发现主要分为以下三点路径:第一,丰富课程思政教学资源,例如将红色档案资源融入档案思政教育,以达到强化价值引领、凝聚民族认同、升华思想感情的作用,[65]推进马工程重点教材内容融入档案核心课程,夯实马克思主义在档案知识体系中的地位,[66]利用档案馆馆藏资源提升教学内容的生动性和感染力[67]等。第二,建设课程思政教学平台,例如利用社交媒体资源和特色教学成果搭建思政教育资源的网络平台,[68]将课程思政教学延伸至档案馆、图书馆、文化馆等爱国主义教育基地,建设思政教育的实践课堂[69]等。第三,夯实课程思政教学队伍,例如引导任课教师适时转换教学理念,定期开展课程思政沙龙、说课比赛以丰富加强档案教师的思政教育技能[70]等。

4 新文科视角下档案学研究展望

新文科强调人文与技术的结合、不同学科之间的融合发展,引导建设能够提升综合国力、服务国家战略、实现中华民族伟大复兴的中国特色哲学社会科学,培养政治立场坚定、堪当民族复兴大任的新时代文科人才,契合了新一代科技革命和产业革命的背景,体现了新时代、新形势对中国高等文科教育发展的新需求。

结合前文分析可知,档案学作为中国哲学社会科学的重要一员和新文科战略的参建学科,顺应新文科潮流、把握建设机遇,在研究中融入了新文科理念。然而,新文科理念是宏观的、抽象的、需要在研究和实践中不断探索的,为了把握好参与新文科建设的机遇,推动我国档案学科建设的高质量发展,笔者结合研究现状和未来发展趋势,做出以下展望。

4.1 以中国实践筑牢档案学理论根基。档案理论是认识档案与档案管理现象、做好档案管理工作的理论武器,亦是档案学术研究所立足的根基。国际范围内具有一定认可度和影响力的经典理论启示和滋养了我国档案学学科建设,但基于中国实践和中国问题的本土理论研究成果却较为有限。

档案学外部环境和内在发展的不断变化是档案学基础理论研究的动力源泉,[71]要求研究立足中国实情和中国问题创新发展理论根基。

从外部环境来看,新文科背景下,档案事业规划结合中国国情明确了档案工作的重点和未来走向,档案工作正在实现数字化转型,在此过程中会出现很多有别于国外的、具有中国特色的问题和现象,这些新问题和新现象正是本土理论研究的重要内容;从内在发展来看,社会问题的复杂多元化和新文科建设均促进了学科之间的交叉研究,理论根基关乎在学科合作过程中是否能够掌握话语权并获得学科认同。

笔者认为,新文科背景下开展档案理论研究应当关注以下三个方面:一是基于中国的基本国情和发展需求,注重面向经济发展和国家战略的本土支柱理论研究,指导档案事业与工作更好地支持国家发展战略、经济结构转型及科技创新等实践。二是加强跨学科的交流互鉴,在吸取其他学科优秀理论成果和研究方法的同时,善于输出并彰显档案学理论特色,扎实掌握学科合作话语权和提升学科认同的理论根基。清晰学科建设现状是开展跨学科研究的前提,跨界研究并不是简单的学科加和,应当结合基本国情和社会需求发掘学科进一步建设的生长点和阻碍,识别跨学科研究所指向的研究领域与合适的合作学科。三是梳理档案学发展环境与机遇,以新文科视野审视现有理论结构与相互关系,关注新文科建设中的交叉学科、分支学科领域研究,界定学科融合的内核、外延与边界,防止学科泛化现象,完善既有理论并发展中国自主档案学知识体系。

4.2 以文理融合推动档案工作转型。新文科背景下,档案工作正在经历跨学科融合与文化使命双重转型,文理交叉融合为档案工作转型带来新机遇。档案资源建设是档案工作的基础,档案服务是档案工作的目的和价值实现,前者需要理学方法渗透以创新手段,后者需要文化引领以实现价值升华。

在资源建设层面,文理融合为提升技术创新能力和资源应用水平提供了支撑:理工科的技术手段能够更深入地挖掘档案资源,发掘更多未知的历史文化信息,而结合文化、艺术、教育、政治等人文社科领域多元化开发档案资源,能够促进档案资源在整合国家记忆、推动文化传承、融合历史教育、对接国际交流等方面的价值实现。例如,档案保护研究涉及档案的物理性能、化学变化且逐渐融入了数字化保护理念,其本身具有跨学科研究的属性,档案保护应当把握新文科的文理融合机遇,将理科思维、方法、技术、人才队伍融入研究过程。又如,档案资源开发利用也应当注重文理融合与跨界合作,从不同角度解读和利用档案资源。

在档案服务层面,文理融合的技术机遇使得档案服务研究拓宽领域、开拓思维、创新方式,但智能技术并不能改变档案作为信息的属性,如何提供满足用户需求的服务才是档案服务价值的永久体现。新文科建设赋予了档案鲜明的文化记忆属性和使命,档案服务需要从传统的存储、整理、提供利用转变为更加注重文化记忆的传承和表达,以文化记忆塑造档案服务。一方面,档案服务研究应当立足于服务实践,通过国内外档案文化服务优质典型案例的经验总结、问题剖析,寻找档案资源与文化记忆的交汇点、档案服务与文化服务的共生点,从而提出构建融合文化记忆的档案服务现实路径;另一方面,档案服务研究需要注重社会参与和公众教育,鼓励公众参与档案资源的征集、整理和研究,参与过程本身可以激发公众对文化记忆的兴趣,同时开展文化记忆教育和推广活动,加强对公众的文化传统、历史教育,培养人们对文化记忆的珍视和保护意识。

4.3 以国家需求指引档案人才培养。培养立场坚定、具有政治觉悟和民族责任的时代新人固然是新文科对接的国家需求之一,档案学界亦关注于此并在档案学课程思政建设研究上取得了系列成果。诚然,展望未来的新文科人才培养首先要明确其应当对接的国家需求是什么。

档案学人才培养的根本目标在于将具有扎实专业知识和丰富实践能力的人才载体输入到档案事业与工作,使档案人才在档案事业建设中实现社会奉献和国家服务。档案事业建设是人才培养满足国家需求的链接和实现进路,亦是对人才培养是否满足国家需求的检验途径。因此,新文科档案学人才培养对标的国家需求应当是国家对档案事业服务所处的新时代特征、呈现的新国情、面临的新形势提出的建设要求。对此,以国家需求为引领的档案人才培养应当立足治理能力现代化、社会数字化转型、人文底蕴挖掘等方面进行。

第一,立足于国家治理能力现代化,扩大参与档案治理现代化的人才储备。档案治理现代化是以档案部门为主导、社会参与为协同推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求。档案学子既是具有档案专业知识储备的优质社会力量,也是未来可能投入档案治理的主导力量。他们一方面能够推动档案治理进程,向社会群众普及档案意识、吸引参与主体;另一方面能够为主导治理提供具有治理经验的人才储备。

第二,立足于社会数字化转型,充实档案数字管理转型人才队伍。档案工作数字化转型面临掌握档案知识与信息技术复合人才稀缺的问题似乎是老生常谈,现有研究在呼吁信息技术融入学科教育、岗位培训的同时[72],也有些观点认为档案工作遇到的技术问题可以通过跨部门、跨行业合作寻求援助,而档案部门则提供业务支持。笔者认为,在新文科学科交叉融合的必然趋势下应当谨慎考虑此类观念,档案学曾常年被社会视为“冷门学科”,在学科交叉研究中的话语权并非绝对坚实,若一味封闭地固守业务支持的输出、忽视稀缺能力的汲取,势必会压缩档案学在新文科建设中的发展与生存空间。档案学尚“年轻”,面对“档案+”人才的缺失应当彰显内在成长的活力。

第三,立足于人文底蕴挖掘,注重回归档案内容研究的人才培养。新文科强调对中国传统优秀文化的坚守与传承,哲学及社会科学蕴含思维能力、精神品格和文明素质正是国家文化软实力的坚实支撑,档案内容富集了中华民族发展过程与民族文化,新文科建设中的档案教育应当围绕内容养成人才的文史厚度,回归高度重视档案内容研究的人才培养经验,[73]坚守档案编研和编史修志等课程建设,培养善于从档案内容中发掘民族文化的史学型研究人才。

本文系教育部人文社会科学研究青年项目“中国档案学话语跨语境传播内容与路径研究”(项目编号:24YJC870007)阶段性研究成果。

参考文献:

[1]樊丽明,杨灿明,马骁,等.新文科建设的内涵与发展路径(笔谈)[J].中国高教研究,2019(10):10-13.

[2]冯惠玲,张辑哲.档案学概论[M].北京:中国人民大学出版社,2001.06.

[3]徐拥军,连志英,陈怡.2021年中国档案学研究现状、特点及发展趋势[J].档案学研究,2022(01):8-13.

[4]赵跃,潘雪萍.2020中国档案学研究热点评析[J].山西档案,2022(01):168-175+145.

[5]周耀林,张兆阳,衡倩.科学基金视域下近十五年我国档案学研究进展[J].档案管理,2022(04):9-18.

[6]李宗富,董晨雪,杨莹莹.国家档案治理:研究现状、未来图景及其实现路径[J].档案学研究,2021(04):17-24.

[7]金波,周枫,杨鹏.档案数据研究进展与研究题域[J].情报科学,2021,39(11):187-193.

[8][10]关鹏,王曰芬.科技情报分析中LDA主题模型最优主题数确定方法研究[J].现代图书情报技,2016(09):42-50.

[9][45]黄启兵,田晓明.“新文科”的来源、特性及建设路径[J].苏州大学学报(教育科学版),2020,8(02):75-83.

[11]王雅静,郭强,邓春燕,等.基于LDA主题模型的用户特征预测研究[J].复杂系统与复杂性科学,2020,17(04):9-15.

[12]谭春辉,熊梦媛.基于LDA模型的国内外数据挖掘研究热点主题演化对比分析[J].情报科学,2021,39(04):174-185.

[13]加小双,徐拥军.档案与身份认同:背景、内容与影响[J].档案学研究,2019(05):16-21.

[14]周晓英.电子健康档案的价值认知与应用推进策略研究[J].档案学通讯,2018(03):108-112.

[15]金波,添志鹏.档案数据内涵与特征探析[J].档案学通讯,2020(03):4-11.

[16]王露露,郑晓丹.档案艺术的理论背景、实践案例及影响[J].档案学研究,2022(06):71-79.

[17]曲春梅,何紫璇.概念、意义与实践:档案与数字人文的双向考察[J].档案学研究,2022(06):10-17.

[18]李义敏,叶凯,余康等.数字人文视域下鱼鳞总图的复原与数据库建设:以晚清兰溪县城坊与汤溪县寺平庄为例[J].档案学通讯,2022(06):96-102.

[19]周耀林,吴化.数字人文视野下少数民族档案文献遗产数字化保护研究[J].档案学研究,2022(05):123-129.

[20]陈雨,陈海玉,李文惠.数字人文视域下东巴历史档案资源知识聚合与服务研究[J].山西档案,2023(04):100-109.

[21]赵红颖,张卫东.数字人文视角下的红色档案资源组织:数据化、情境化与故事化[J].档案与建设,2021(07):33-36.

[22]豆志磊.2020年—2022年档案学界与图书情报学界开展数字人文研究的比较分析[J].档案管理,2023(04):27-30.

[23]丁家友,廖丽萍,倪乐贤.数字人文视域下书条石档案开发利用研究[J].山西档案,2023(06):25-33.

[24]靳文君.基于数字人文的档案资源开发利用研究[J].档案与建设,2021(04):12-16+11.

[25]尹良鑫.数字人文视域下乡村档案文化建设:生成逻辑、价值体现与路径选择[J].山西档案,2023(04):110-116.

[26]杨冠灿,卢小宾.面向数字人文的京剧脸谱图像数字资源构建[J].档案学通讯,2020(03):38-44.

[27]于英香,刘茜.论计算档案学的出场逻辑[J].档案学通讯,2021(05):22-31.

[28]周文泓,贺谭涛,陈淑涵等.计算档案学的建构空间研究:基于概念基础与实践表现的综合分析[J].档案学研究,2023(01):25-34.

[29]周文泓,代林序,祁天娇.新文科背景下计算档案学的发展策略研究[J].档案学研究,2022(01):22-29.

[30]周文泓,文利君,陈淑涵.面向网络空间的计算档案学建设:进展与展望[J].档案与建设,2023(04):24-28.

[31]周文泓,黄思诗.计算档案学的建构:基于计算社会科学的审视与展望[J].山西档案,2023(06):34-41.

[32]尹良鑫.范式理论视域下计算档案学发展路径研究[J].山西档案,2023(03):124-130.

[33]李财富,汪子怡.改革开放以来中国档案学研究述评:基于《档案学研究》和《档案学通讯》的文献计量分析[J].档案管理,2023(05):20-27.

[34]王昱.基于计算档案学思维的“单轨制”管理模式实现机理分析[J].档案管理,2022(06):57-58.

[35]赵跃,乔健.改革开放40年来中国档案学研究的全景透视:基于研究主题的挖掘与演化分析[J].档案学研究,2019(03):44-54.

[36]吕文婷.文件连续体理论核心术语解析:兼论我国档案学语境下的误读[J].档案学研究,2020(03):25-31.

[37]李子林.国外档案多元论的发展及其启示[J].档案学研究,2018(06):138-144.

[38]陈忠海,宋晶晶.档案治理:理论根基、现实依据与研究难点[J].档案学研究,2018(02):28-32.

[39]周毅.信息技术运用与文件管理流程的重组[J].档案学通讯,2001(01):19-22.

[40]牛力,裴佳勇.面向服务的我国智慧档案馆建设探析[J].档案学研究,2018(02):89-96.

[41]王平,李沐妍,姬荣伟.基于区块链技术的电子文件可信保护框架研究[J].档案学研究,2019(01):101-107.

[42]杨智勇.智慧城市背景下的档案信息服务模式研究[J].档案学通讯,2019(01):97-99.

[43]牛力,高晨翔,韩小汀.模式与机制:知识工程视点下的档案知识服务研究[J].档案学研究,2021(02):96-103.

[44]于英香,孙逊.从文件结构演化看电子文件数据化管理的发展:基于技术变迁的视角[J].档案学通讯,2019(05):20-26.

[46]赵晓,田人合,杨智勇等.“十四五”时期档案治理效能提升路径研究[J].档案学通讯,2021(06):98-100.

[47]常大伟,谢鑫,许晓彤等.“十四五”时期档案智库的功能定位与建设路径研究[J].档案学通讯,2021(06):102-104.

[48]徐拥军,熊文景.档案治理现代化:理论内涵、价值追求和实践路径[J].档案学研究,2019(06):12-18.

[49]黄霄羽,靳文君.档案高质量服务的内涵解读:基于《“十四五”全国档案事业发展规划》的文本分析[J].档案学通讯,2022(03):4-11.

[50]杨智勇,谢雨欣,蒙兆仪.“十四五”时期我国档案事业发展主要任务解析与未来展望:基于省级“十四五”档案事业发展规划文本分析[J].档案学研究,2022(05):20-27.

[51]习近平:在哲学社会科学工作座谈会上的讲话[EB/OL].(2016-05-17)[2024-03-07].https://www.xinhuaned.wm//politics/2016-051181c_1118891128.htm.

[52]丁海斌,田丹.清代文献中所见“档案”一词及相关问题研究[J].档案学研究,2013(06):84-93.

[53]张晟钦,钟罗庆.《商君书》中的文书档案工作研究[J].档案学通讯,2016(02):100-104.

[54]刘希庆.敦煌悬泉置壁书中所见西汉官文书制度[J].档案学通讯,2014(02):39-42.

[55]朱彤,曾祥明.论红色档案传承红色基因的生成机理、价值意蕴及实践路径[J].档案学通讯,2022(01):23-28.

[56]何玲,马晓玥,档案研究僧.跨媒体叙事理论观照下的档案叙事优化策略:以红色档案为例的分析[J].档案学通讯,2021(05):14-21.

[57]刘芮,卜昊昊.文旅融合视域下红色档案资源开发的场域分析和行动逻辑[J].档案学研究,2022(04):17-23.

[58]王新才,聂云霞.信息时代档案人才培养与档案学专业发展展望[J].档案学研究,2013(01):87-91.

[59]马费成,李志元.新文科背景下我国图书情报学科的发展前景[J].中国图书馆学报,2020,46(06).

[60]王英,原杰.数智时代下档案学专业本科人才培养模式的矛盾与变革分析[J].档案学通讯,2022(05):83-92.

[61]欧阳琳.新文科背景下档案学本科人才培养调研及优化策略[J].档案学通讯,2022(01):92-101.

[62]王晓园,徐辛酉,刘娟娟等.新文科背景下档案学专业非理论讲授方法及其效度考核[J].档案学通讯,2021(01):102-104.

[63]李典诰,王协舟,陈艳红.档案学专业导学课程思政的内蕴逻辑、建设目标与实现路径[J].档案学通讯,2022(02):105-112.

[64]钱明辉,樊安懿.图书情报与档案管理学科课程思政建设逻辑框架研究[J].图书情报工作,2022,66(01):30-38.

[65]赵义良,熊文景.红色档案的思想政治教育价值及其深化路径[J].档案学通讯,2022(04):4-9.

[66]刘凯,肖向华,霍艳芳,等.“十四五”时期档案学专业教材资源体系的构建研究[J].档案学通讯,2021(06):100-102.

[67]李星玥,张斌.档案馆参与课程思政的基本模式与建设策略[J].档案学通讯,2023(02):25-30.

[68]王小云,丁琬霖,邓莉,等.档案学专业课程思政建设的关键问题及解决思路[J].档案学研究,2022(02):18-25.

[69]王小云,陈淑华,姚婷婷,等.图书情报与档案管理学本科“课程思政”建设的难点、责任与路径[J].档案学通讯,2021(02):26-34.

[70]徐拥军,熊文景.档案学专业融入“课程思政”建设的理路探析[J].档案学通讯,2021(02):20-25.

[71]马伏秋.中国档案学基础理论研究的阵地坚守与路径革新探析[J].档案与建设,2021(08):38-41+56.

[72]马双双,谢童柱.数字中国建设背景下档案工作数字化转型:内涵、困境与进路[J].档案学研究,2022(06):115-121.

[73]覃兆刿.规律性探求与内容研究导向的回归:在教育部教指委圆桌会议和中国人民大学信管高端论坛上的发言[J].档案与建设,2023(01):8-10.

(作者单位:湖北大学历史文化学院 吕文婷,博士,副教授;硕士生导师;丁郡康,硕士研究生 来稿日期:2024-05-17)