零工经济背景下算法控制对平台工作者职业幸福感的影响机制研究

摘 要:基于自我决定理论,通过对621份平台工作者有效问卷数据的分析,探讨算法控制对平台工作者职业幸福感的影响,以及工作自主性和养家动机在其中所起的中介与调节作用。研究结果表明:算法控制正向影响职业幸福感;工作自主性在算法控制与职业幸福感的正向关系间起中介作用;养家动机负向调节算法控制与工作自主性的正向关系,即养家动机越强,算法控制与工作自主性的正向关系越弱。此外,养家动机也调节算法控制对职业幸福感的间接效应,即养家动机越强,工作自主性的中介作用越弱。本研究不仅为平台企业优化算法控制提供实践启示,同时也为平台企业提高平台工作者职业幸福感提供理论指导。

关键词:算法控制;职业幸福感;工作自主性;养家动机

中图分类号:C93" " 文献标识码:A" " 文章编号:1674-831X(2024)05-0088-10

引言

零工经济的迅猛发展促进了平台工作模式的普及,平台工作者群体迅速壮大。中国新就业形态研究中心指出,2020年我国平台工作者数量超过623万。阿里研究院预测,到2036年中国将有超过4亿人参与零工经济。与传统线下对员工的技术控制和官僚控制不同,平台工作者主要受算法控制[1]2643-2682。算法控制是指在线用工平台通过算法制定管理决策,包括基于算法的规范指导、追踪评估和行为约束,以保障平台工作者的行为与平台目标相一致[2]14-27。算法控制能够将地理上分散的个体汇聚成网络,赋予平台工作者高度的灵活性,并为那些因时间或空间限制而难以融入常规劳动力市场的人员提供工作机会[3]225-239。算法控制显著提升了工作效率与薪酬收入,尤其通过友好、易用的用户界面极大地惠及了低技能平台工作者[4]137-162。平台工作者是21世纪数量增长最快的劳动群体[5]1-11。平台工作者,如滴滴司机,在日常工作中承载着各自的幸福与沮丧情绪,穿梭于城市各个角落。根据情绪的传染效应,他们的职业幸福感对城市和谐氛围产生深远影响。职业幸福感是指员工在工作过程中感知到的积极情感体验和认知评价,是个体主观幸福感在工作情境下的体现[6]304-310。那么,算法控制如何影响平台工作者的职业幸福感?现有研究对此探讨较少。厘清算法控制与平台工作者职业幸福感之间的关系,对于响应经济社会发展的需求、增进民生福祉具有重要意义。本研究中的平台工作者是指没有固定雇主、工作时间和地点不固定,通常以计件或计时方式计酬的低技能群体。

零工经济为平台工作者提供了更多的工作机会和更低的准入门槛,且工作自主性较强。自我决定理论认为,当个体的工作自主性需求得到满足时,会激发积极的工作体验,如职业幸福感[7]9-29。为进一步探索算法控制对平台工作者职业幸福感的影响效应,本研究引入工作自主性作为中介变量。利安娜(Leana)和默里斯(Meuris)认为,在探索平台工作者的态度、行为和工作表现时,应将家庭因素,如养家动机,纳入研究框架[8]55-95。因此,本研究拟运用自我决定理论来探讨算法控制对职业幸福感的影响,以及工作自主性与养家动机在其中所起的中介和调节效应。

一、理论基础与研究假设

(一)算法控制对平台工作者职业幸福感的影响

根据自我决定理论,当外部环境能满足个体的基本心理需求,如胜任需求、人际需求等,个体的职业幸福感会得到显著提升[7]9-29。一方面,算法控制能够向平台工作者推送相关信息。尤其对于以外卖骑手、滴滴司机为代表的低技能群体,算法管理所提供的客观、准确信息远比专制型领导的硬性要求更为可靠,有助于他们更高效地完成任务[9]1-14。这能够满足平台工作者的胜任需求,进而提升他们的职业幸福感。另一方面,算法控制还能为平台工作者提供个性化建议和指导,顾客可以通过平台即时以打赏、评价等方式给予平台工作者正面反馈和表彰,这极大地满足了他们的人际需求,从而显著促进了其职业幸福感的提升[10]1265-1287。据此,本研究提出:

假设1:算法控制对平台工作者职业幸福感具有正向影响。

(二)工作自主性的中介作用

工作自主性是指员工在安排工作流程、选择工作方式、安排工作时间以及获取相关资源方面进行自由裁量的程度[11]240-258。劳勒(Lawler)和哈克曼(Hackman)认为工作自主性是一种非货币奖励[12]46-55。Zhao等研究发现,自主性的增强不仅能够提高员工对工作场所问题的认知程度,还能激发员工的工作和学习主动性,产生积极的工作体验[13]608-631。相较于传统的官僚控制,算法控制提高了工作边界自主性,允许平台工作者同时在多个平台上工作,使其收入来源得以拓宽,从而提升职业幸福感[14]1-15。此外,算法控制使平台工作者能够根据个人偏好与实际情况灵活安排自身的工作,包括工作性质、工作地点、工作时长和工作任务量等,平台工作者因此拥有更高的工作自主性[15]3758-3784。根据自我决定理论,当个体的工作自主性需求得到满足时,平台工作者会体验到更多的工作控制感和成就感,这些积极的心理体验是塑造员工职业幸福感的重要因素[16]395-405。此外,工作自主性为员工提供了更多的自由和选择空间,有效缓解了工作压力,释放负面情绪,从而提升职业幸福感[17]306-326。具体来说,算法控制在一定程度上使平台工作者能够自主安排工作进度,从而提升其职业幸福感。据此,本研究提出:

假设2:工作自主性在算法控制与平台工作者职业幸福感关系间发挥中介作用。

(三)养家动机的调节作用

养家动机是指为使家庭获得收益而付出努力的愿望[18]695-719。养家动机往往由亲属关系产生,通常受到社会期望甚至法律的强制执行[19]525-547。现有研究表明,员工对非工作角色的过度关注会消耗大量心理资源[20]1500-1516。高养家动机的员工倾向于将工作视为经济上支持家庭的一种手段,因此更容易出现负面心理认知,抑制积极的工作状态[8]55-95。

根据自我决定理论,高养家动机的员工更倾向于关注金钱收入,从而削弱他们在技能提升方面的认知投入[21]1923-1950,降低胜任需求,进而影响职业幸福感。此外,当平台工作者受到外部力量驱使时,其内在动机将被侵蚀,进而抑制自发努力的程度[22]331-362。具体而言,高养家动机的平台工作者会更加关注任务带来的金钱收益,从而容易忽略算法控制给员工带来的自主分配时间、权力、提供的路况信息和服务优化建议等积极方面[23]56-75,这一定程度上弱化了算法控制对工作自主性的正向影响。相反,低养家动机的平台工作者所承受的金钱压力相对较小,因此更有可能关注算法控制对自身工作所产生的积极影响,如能够自主安排工作时间、地点和任务量等,这在一定程度上提升了他们的工作自主性。据此,本研究提出:

假设3:养家动机在算法控制对工作自主性的正向影响中起负向调节作用。具体而言,当养家动机低时,算法控制与工作自主性的正向关系增强;当养家动机高时,算法控制与工作自主性的正向关系减弱。

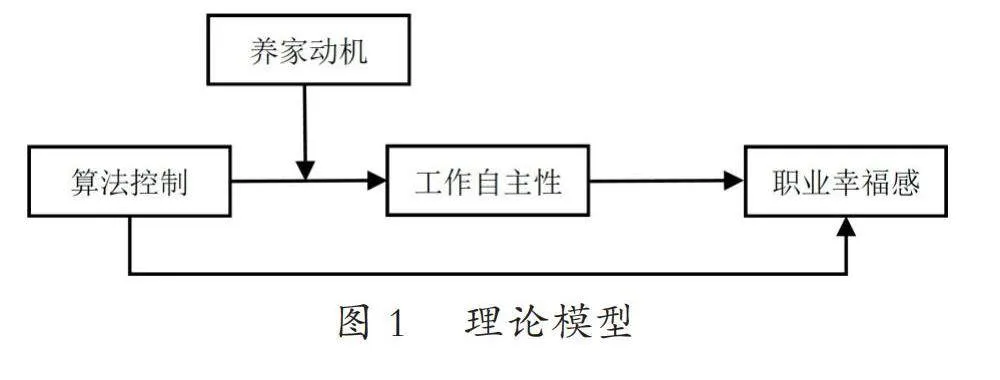

本研究中,假设1与假设2阐述了工作自主性在算法控制和职业幸福感之间的中介作用,假设3阐述了养家动机在算法控制和工作自主性之间的调节作用。因此,本研究遵循上述逻辑,提出一个被调节的中介模型的假设。

假设4:养家动机调节算法控制通过工作自主性影响平台工作者职业幸福感的间接作用。具体而言,当养家动机低时,工作自主性的中介作用增强,进而提升平台工作者职业幸福感;当养家动机高时,工作自主性的中介作用减弱,进而降低平台工作者职业幸福感。

综上所述,本研究构建的理论模型如图1所示:

二、研究方法

(一)研究对象

本研究采用线上线下并行的方式发放问卷。一方面,利用“问卷星”作为载体,运用QQ、微信等社交软件发放电子问卷,并通过社会资源渠道联系多家平台型企业员工,扩大发放范围,主要覆盖湖南、广东、云南等地。另一方面,在湖南省长沙市各大商场、美食街、居民小区等地,在不打扰被试正常工作的前提下,向外卖员、快递员等发放纸质问卷。在发放问卷前,向被试强调本问卷填写将遵守严格匿名的原则,所收集的数据及分析结果仅供学术研究;填写完成后,以发放红包的方式,向被试表达感谢。问卷回收过程持续2个月,共回收700份,对答案一致或矛盾、题项漏选或多选、不符合调查背景的答卷予以剔除,最终得到有效问卷621份,有效回收率为88.71%。

在性别方面,男性占62.22%,女性占37.78%;在年龄方面,30岁及以下占51.21%,31~40岁占32.53%,41~50岁占比12.56%,50岁以上占3.70%;在学历方面,大专及以下占64.70%,本科占33.00%,硕士占1.30%,博士占1.00%;在婚姻状况方面,未婚占36.55%,已婚占58.94%,离婚占3.86%,丧偶占0.65%。具体见表1:

(二)变量测量

本研究所涉及的变量均采用国内外成熟量表,以确保测量工具的有效性。量表均采用Likert 5点法计分。1~5表示从“完全不同意”到“完全同意”。具体采用的测量工具如下:

算法控制:该变量测量采用裴嘉良等开发的量表[2]14-27,共11个题项,如“平台的算法可以智能地分配我的工作任务”“平台的算法在特定时段或特殊时期提供现金奖励激励我努力工作”等。本研究中,该量表的Cronbach’s α值为0.932。

工作自主性:该变量测量采用Spreitzer开发的量表[24]1442-1465,共3个题项,如“我对我的工作有很大决策权”等。本研究中,该量表的Cronbach’s α值为0.860。

职业幸福感:该变量测量采用Zheng等开发的量表[25]621-644,共6个题项,如“我对我在平台的具体工作内容比较满意”等。本研究中,该量表的Cronbach’s α值为0.938。

养家动机:该变量测量采用门杰斯(Menges)等开发的量表[18]695-719,共5个题项,如“我从事这份工作是因为我要挣钱维持家庭生活开支等”。本研究中,该量表的Cronbach’s α值为0.918。

控制变量:参考已有文献,本研究选择平台工作者的性别、年龄、学历、工作年限等人口统计学变量作为控制变量[26]18-30。除工作场景因素外,本研究亦考虑家庭因素。根据以往对个体养家动机的探索,本研究将工作方式、婚姻状况、生育状况、月收入等人口统计学变量纳入控制变量范围[27]104-117。

三、数据结果与分析

(一)描述性统计与相关分析

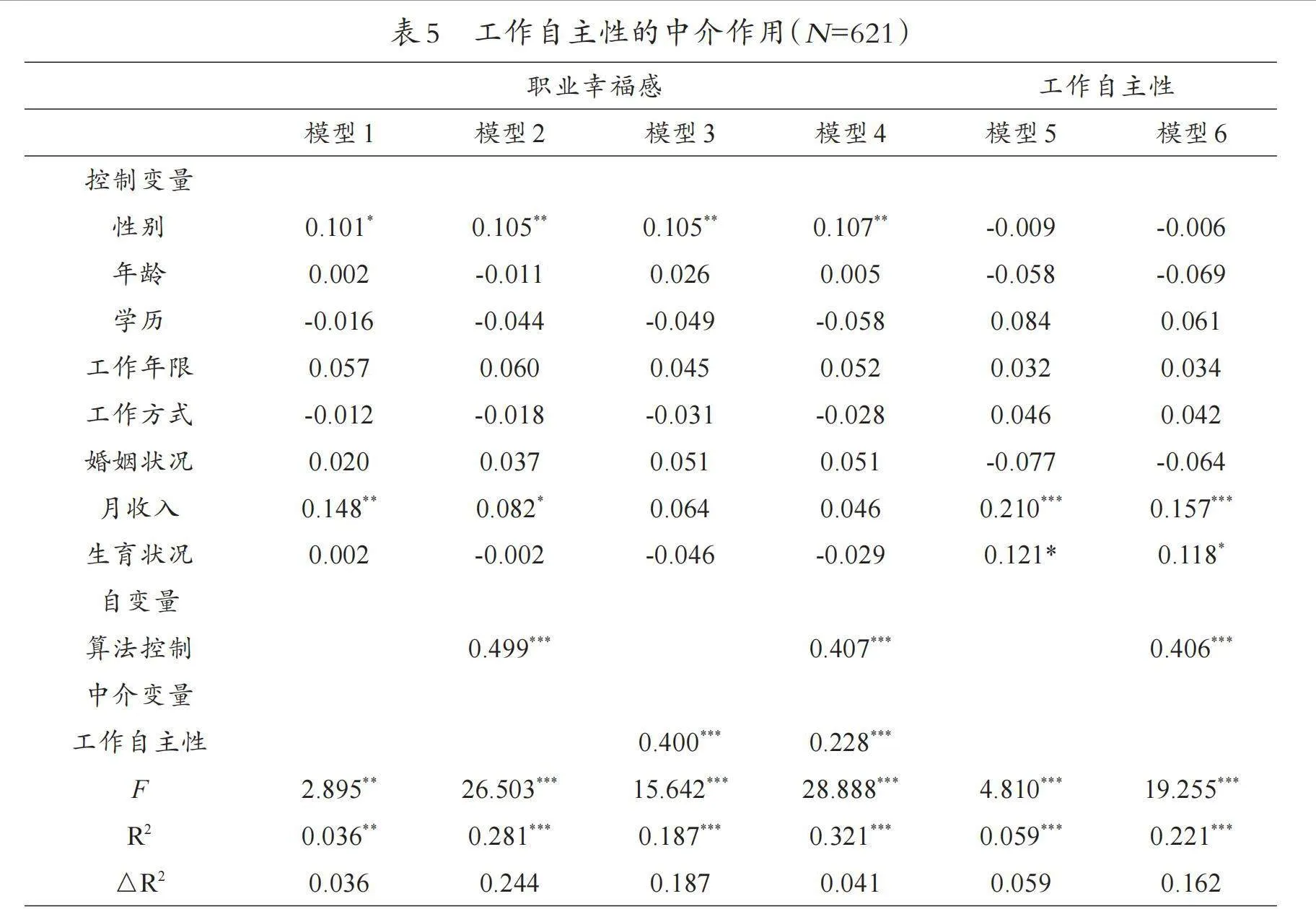

算法控制、职业幸福感、工作自主性和养家动机的均值、标准差和相关系数见表2。由表2可知,算法控制与职业幸福感为显著的正相关(r=0.507,plt;0.01),与工作自主性呈显著正相关(r=0.429,plt;0.01),工作自主性与职业幸福感之间也存在显著的正相关(r=0.407,plt;0.01)。相关分析的结果与初期所提出的假设基本吻合,为进一步展开探讨提供了基础,有助于对接下来的各研究假设进行深入验证。

(二)共同方法偏差检验

鉴于本研究中问卷数据均由平台工作者本人填写,尽管课题组在问卷调研中已强调对被试的作答匿名并严格保密,但还是有可能存在共同方法偏差。为此,本研究根据以往文献的检验方式,采用Harman单因素检验。具体如下:首先,用因子分析方法对所有变量进行未旋转主成分分析;然后,根据析出因子数及第一个公因子的方差解释量作为判断共同方法偏差的依据。本研究共析出4个特征值大于1的公因子,并且第一个因子的方差解释量为39.85%,小于40%的建议值,这表明本研究的共同方法偏差问题在可接受范围之内。

(三)信度和效度分析

本研究运用SPSS 25.0数据统计软件对4个变量,即算法控制、职业幸福感、工作自主性和养家动机的测量量表进行信度和效度分析。比较各变量之间的平均变异萃取量(AVE)和组合信度(CR)(见表3)。由表3可知,算法控制、职业幸福感、工作自主性和养家动机的AVE值分别为0.597、0.619、0.712和0.800;各变量的CR值分别为0.942、0.830、0.937和0.952。其中,各变量的AVE值均大于0.5,CR值均大于0.6,达到了统计学规定的标准,因此四个变量具有较好的聚合和区分效度。

在检验假设之前,我们首先使用Mplus 7.0对4个潜在变量进行验证性因子分析(CFA),即算法控制、职业幸福感、工作自主性和养家动机。表4的CFA结果表明,四因子模型(M1)达到了接受标准且明显优于其他模型(χ²/df=3.801lt;5,RMSEA=0.067lt;0.08,TLI=0.924gt;0.9,CFI=0.932gt;0.9,IFI=0.932gt;0.9),这表明算法控制、职业幸福感、工作自主性和养家动机属于不同构念,该模型具有较好的区分效度。

(四)假设检验

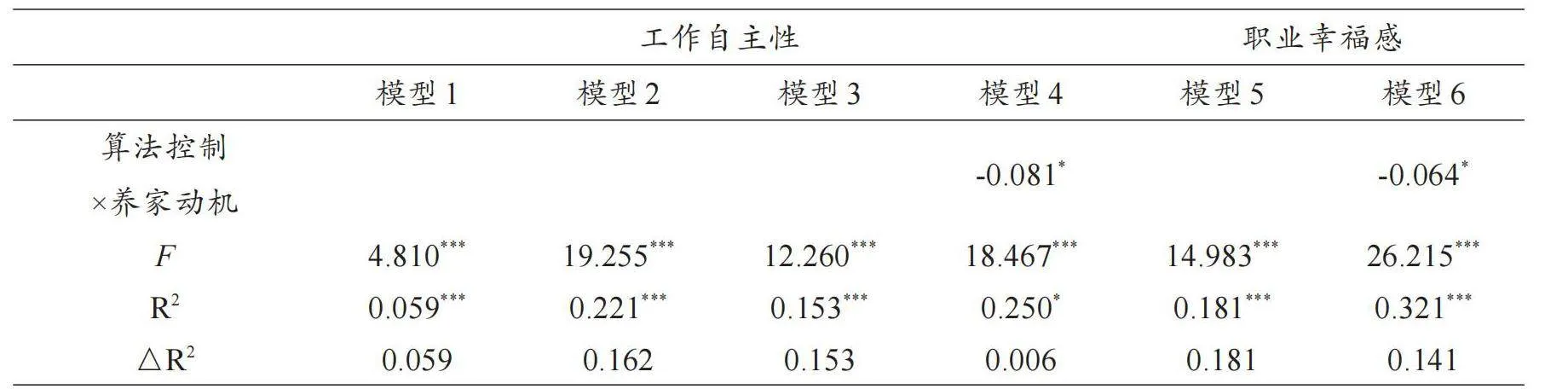

本研究的主效应检验采用层次回归分析进行假设检验,结果如表5所示。由表5可知,算法控制对职业幸福感有显著的正相关(β = 0.499, p lt; 0.001, 模型2),因此假设1得到支持。

1.简单中介作用检验

根据以往文献,中介效应需满足如下3个条件:①自变量与因变量及中介变量的关系显著;②中介变量与因变量的关系显著;③自变量和中介变量都加入回归方程后,如果中介变量的效应显著且自变量的效应消失,则为完全中介;如果中介变量的效应显著且自变量的效应减弱,则为部分中介[28]1344-1352。由表5可知,算法控制正向作用于工作自主性(β = 0.406, p lt; 0.001, 模型6),正向作用于职业幸福感(β = 0.499, p lt; 0.001, 模型2);工作自主性正向作用于职业幸福感(β = 0.400, p lt; 0.001, 模型3)。模型4在模型2的基础上加入工作自主性这一中介变量,效应值显著(β = 0.228, p lt; 0.001, 模型4),并且算法控制对职业幸福感的效应值显著减少(β = 0.407, p lt; 0.001, 模型4)。因此,工作自主性在算法控制和职业幸福感之间起部分中介作用,从而假设2得到了支持。

2.养家动机的调节作用

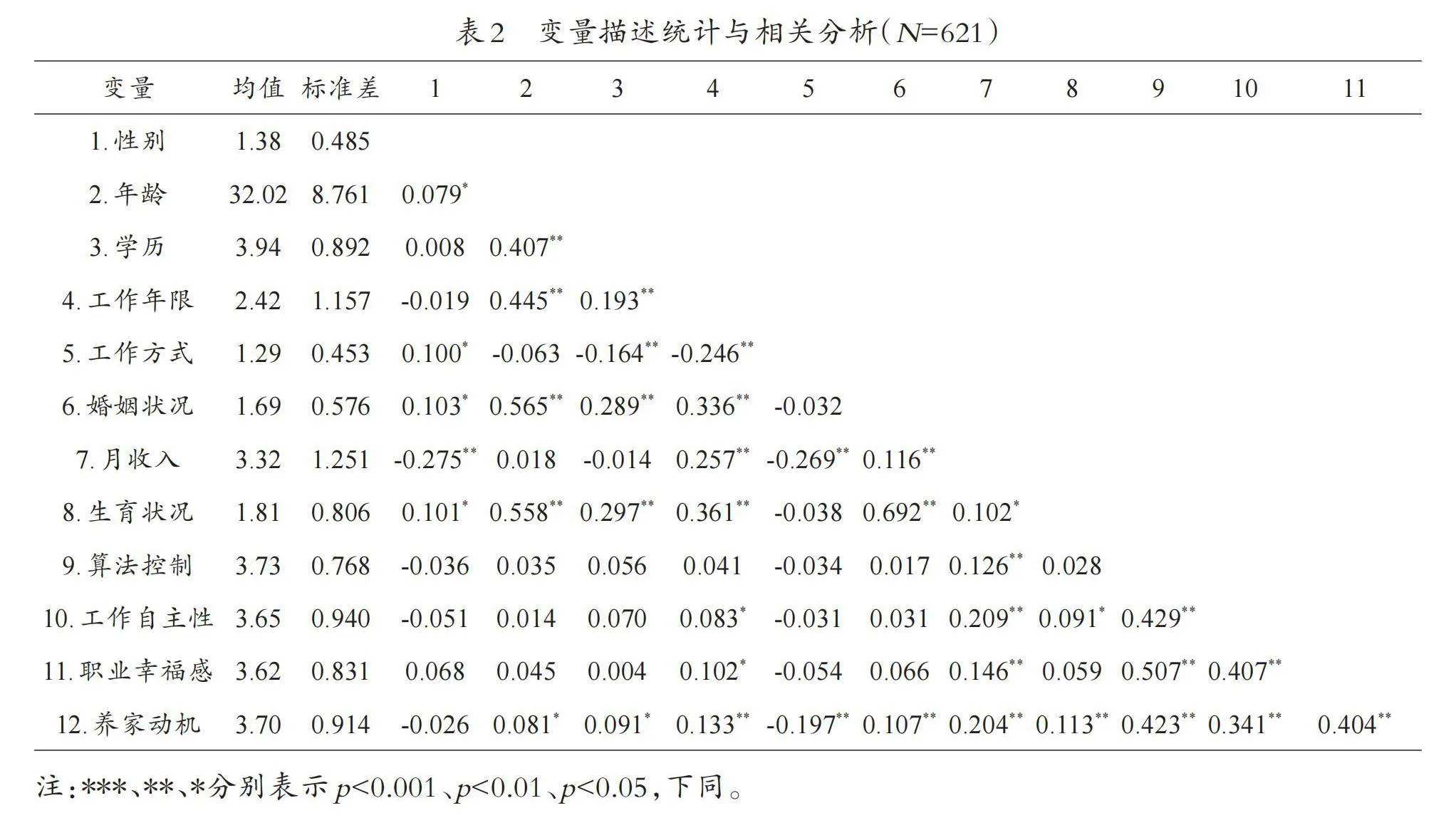

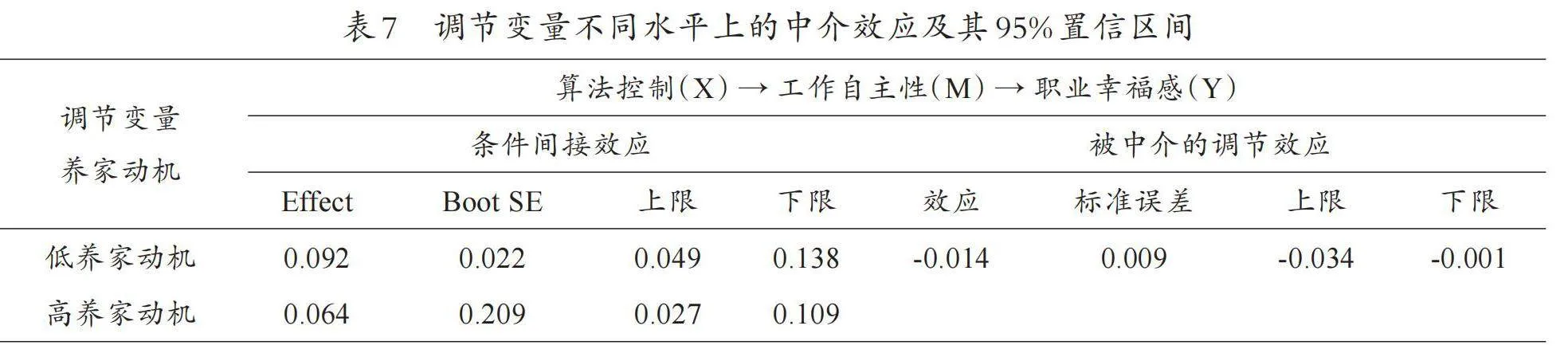

本研究在检验调节效应之前,首先对各变量的数据进行去中心化处理,然后采用层次回归分析方法检验假设(见表6)。由表6可知,算法控制对工作自主性存在正向影响(β=0.406,plt;0.001,模型2),而算法控制和养家动机的交互项系数显著(β=-0.081,plt;0.05,模型4),说明养家动机在算法控制与工作自主性之间起调节作用,因此,假设3得到了支持。此外,为了更好地说明养家动机的调节作用,本研究在检验被调节的中介效应之前,需要通过表6中的模型5和模型6来分析养家动机在算法控制与工作自主性之间的调节作用。表6中的模型6表明,算法控制与养家动机对职业幸福感具有显著影响(β=-0.064,plt;0.05,模型6)。

为弥补传统描点法(M±1SD)的不足,本研究运用Johnson-Neyman(J-N)法绘制调节效应图(见图2),提供了完整的简单斜率线与置信区间,展示了调节效应的具体形态[29]853-864,进一步验证了养家动机的调节作用。由图2可知,养家动机在1至5分之间任意取值,简单斜率的95%置信区间均不包含0,调节效应均显著。简单斜率线向右下方倾斜,表明养家动机越高,算法控制对工作自主性的正向影响越弱。因此,假设3再次得到了支持。

3.被调节的中介效应

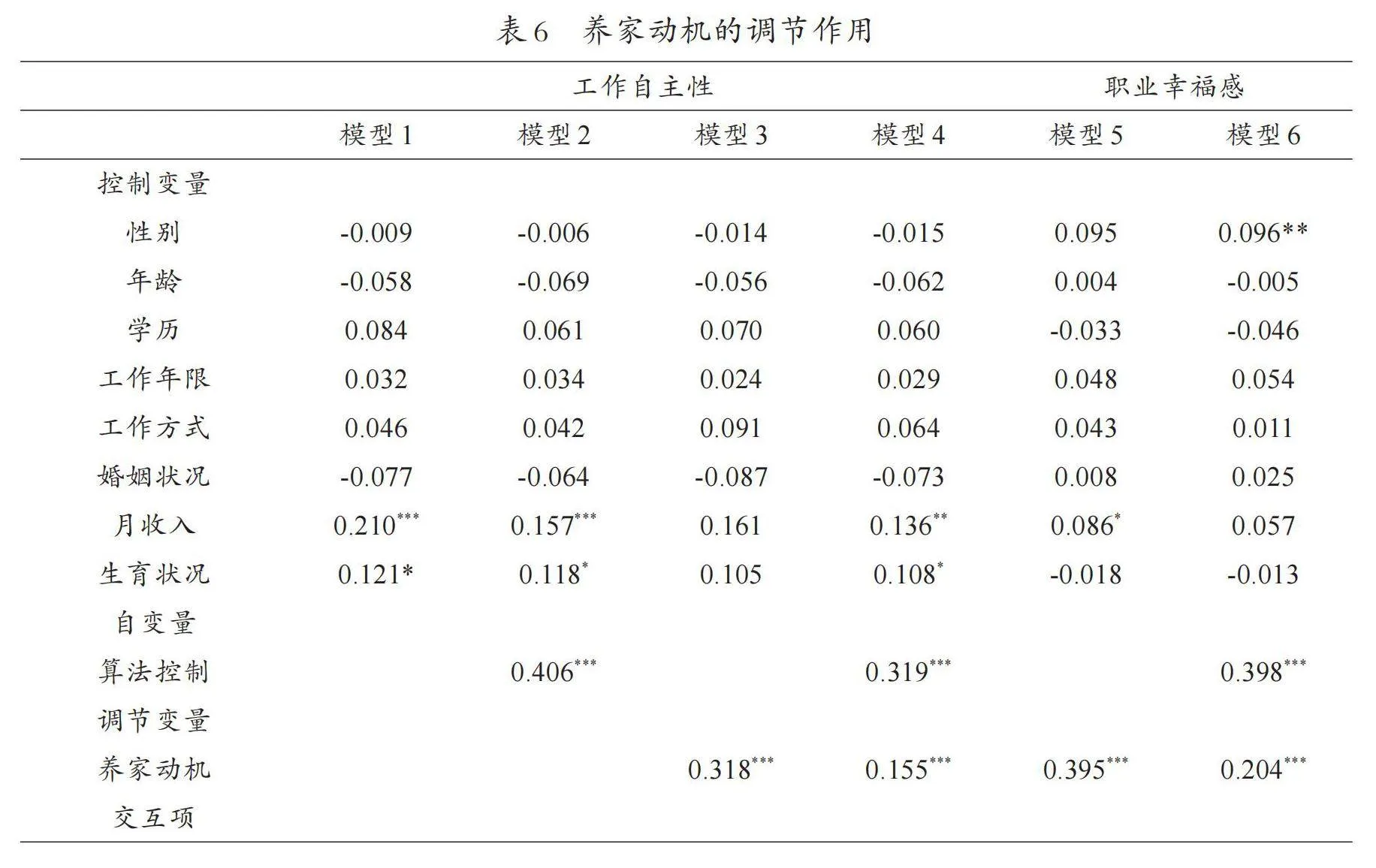

根据以往文献,运用SPSS Process统计软件的插件及宏程序,检验条件间接效应的95% Bootstrap置信区间及被调节的中介模型。基于5000次Bootstrap抽样检验,得出养家动机均值增加一个标准差下的条件间接效应及被调节的中介效应结果(见表7)。由表7可知,在低养家动机下,工作自主性的间接效应值为0.092(置信区间[0.049, 0.138]);在高养家动机下,工作自主性的间接效应值为0.064(置信区间[0.027, 0.109]),置信区间均不包含0,表示被调节的中介效应显著。然而,由于调节变量低值和高值调节间接效应均显著,仍需运用SPSS Process统计软件的宏程序再次检验判定指标的效应值(见表7)。由表7可知,养家动机作为调节变量,工作自主性的间接效应值为-0.014(置信区间[-0.034,-0.001]),置信区间不包含0,再次验证了被调节的中介效应显著。因此,假设4得到了验证。

四、讨论

(一)研究结论

本研究聚焦于算法控制对职业幸福感的影响机制,探讨了工作自主性的中介作用及养家动机对间接效应的调节作用,主要得到以下结论:(1)算法控制正向影响平台工作者的职业幸福感;(2)算法控制通过工作自主性影响平台工作者职业幸福感,即工作自主性起中介作用;(3)养家动机在算法控制对工作自主性的正向影响中起负向调节作用。具体而言,当养家动机低时,算法控制与工作自主性的正向关系增强;当养家动机高时,算法控制与工作自主性的正向关系减弱;(4)养家动机调节算法控制通过工作自主性影响平台工作者职业幸福感的间接效应。具体而言,当养家动机低时,工作自主性的中介效应增强;当养家动机高时,工作自主性的中介效应减弱。

(二)理论贡献

本研究的理论贡献主要体现在以下三个方面:

第一,探讨了算法控制对平台工作者职业幸福感的影响。现有研究普遍关注算法控制引发的消极效应,如增加平台工作者的身份模糊感、职业污名感和离职倾向,以及降低平台工作者的工作绩效和在线工作时长[30-32]。然而,算法控制展现出即时任务匹配、精细过程指导等优势,显著提升了平台工作者的工作效率与薪酬收入,极大地惠及了低技能平台工作者[4]137-162。根据自我决定理论,工作胜任需求得到满足能够产生积极的工作体验感。本研究以职业幸福感为切入点,拓宽了算法控制对平台工作者影响的诺莫网络。

第二,揭示了算法控制对平台工作者职业幸福感影响机制的“黑箱”。职业幸福感是组织行为领域和心理学领域重点关注的核心议题[16]395-405,本研究基于自我决定理论,引入工作自主性作为中介变量,探索了算法控制如何通过满足平台工作者的基本心理需求来塑造工作自主性体验,进而影响他们的职业幸福感。这在一定程度上丰富了算法控制影响平台工作者表现和体验的理论视角,为后续研究提供了参考。

第三,探讨养家动机在算法控制与平台工作者职业幸福感关系间的调节效应。算法控制影响效应的边界条件主要从个体层面、平台层面和技术层面展开,如工作游戏化、算法任务指导、算法透明度等[27]104-117,鲜有研究关注个体特征的因素。本研究从家庭视角探索养家动机在算法控制与平台工作者职业幸福感间的边界调节效应,进一步拓展了算法控制影响效应的边界条件研究。

(三)实践启示

第一,本研究结果表明,算法控制对平台工作者职业幸福感有正向影响。管理者应在组织内部积极倡导“科技向善”,并以此作为算法设计、开发和应用的指导思想。考虑到平台工作者所面临的诸多意外情况,应增加算法系统的弹性时间,使平台工作者不再成为“孤立系统中的受困者”。特别是当平台工作者的利益因过于严苛的算法控制而受损时,管理者应及时承担责任,而非推诿,合理合法地维护和保障平台工作者的权益,以促使他们获得更高的职业幸福感。

第二,平台企业应尽可能提高平台工作者的工作自主性。新管理模式的出现使得工作流程和工作模式发生变化,员工对数字技术使用的看法对个人和组织都至关重要,这与员工在数字工作环境中的自主性和控制感密切相关。例如,平台可通过增加算法系统中的游戏元素,提供更多即时信息和技术支持,增加工作趣味性和工作自主性,这不仅有助于减少员工流动,还能留住忠诚且高效的员工。

第三,除了平衡组织整体与员工个体之间的利益关系外,还应了解平台工作者的家庭状况,在遇到困难时及时提供帮助,降低高养家动机带来的负面影响。2022年,美团设立了首个骑手子女社区儿童之家,让骑手的孩子获得更多关爱;T3出行推出“蒲苇计划”助推女性司机职业成长,并推出“康乃馨女性身心健康计划”帮助女性司机调和家庭关系、指导子女教育。未来,组织应更加主动地发现平台工作者的家庭问题,并通过“物质”和“精神”两方面的帮助,助力员工构建健康、和睦、温馨的家庭氛围,进而提高他们的工作积极性,形成更强的工作内驱力。

(四)研究局限与展望

本研究的局限性和未来可优化之处主要在于以下三个方面:

第一,本研究收集了横截面数据,无法探究算法控制、工作自主性、职业幸福感和养家动机之间的动态关系。未来研究可以考虑采集多时点数据和实验法来探讨变量之间的关系。

第二,本研究选取外卖员、快递员和网约车司机等低技能平台工作者为样本,没有选取程序开发、自由翻译、独立咨询顾问等高技能平台工作者进行研究。为了扩大研究结论的外部效度,未来可以进一步考虑样本代表性的问题,扩大调查范围,采用随机取样等更严格的抽样方法,以提高研究结论的普适性。

第三,除了从自我决定理论的角度考虑工作自主性、养家动机和职业幸福感等变量外,算法控制相关研究仍有待进一步丰富。例如,从认知-情感系统理论[33]246-268进行研究设计,从而提供更多样化的解释;或者考虑职业认同等中介变量,以及独立型/依存型自我建构等边界条件,以增加对平台工作者身心健康的关注。

参考文献:

[1]Waldkirch M, Bucher E, Schou P K, et al. Controlled by the algorithm, coached by the crowd–how HRM activities take shape on digital work platforms in the gig economy[J]. The International Journal of Human Resource Management, 2021(12).

[2]裴嘉良,刘善仕,崔勋,瞿皎皎.零工工作者感知算法控制:概念化、测量与服务绩效影响验证[J].南开管理评论,2021(6).

[3]刘善仕,裴嘉良,葛淳棉,等.在线劳动平台算法管理:理论探索与研究展望[J].管理世界,2022(2).

[4]吴清军,李贞.分享经济下的劳动控制与工作自主性:关于网约车司机工作的混合研究[J].社会学研究,2018(4).

[5]玉胜贤,刘敏,刘善仕,等.平台算法控制对零工工作者离职倾向的影响机制研究[J].管理学报,2024(8).

[6]Luthans K W, Jensen S M. The linkage between psychological capital and commitment to organizational mission: A study of nurses[J]. JONA: The Journal of Nursing Administration, 2005(6).

[7]Deci E L, Ryan R M. Optimizing students’ motivation in the era of testing and pressure: A self-determination theory perspective[M]. Building autonomous learners: Perspectives from research and practice using self-determination theory. Singapore: Springer Singapore, 2016.

[8]Leana C R, Meuris J. Living to work and working to live: Income as a driver of organizational behavior[J]. The Academy of Management Annals, 2015(1).

[9]Meijerink J, Bondarouk T. The duality of algorithmic management: Toward a research agenda on HRM algorithms, autonomy and value creation[J]. Human Resource Management Review, 2023(1).

[10]Hill E T, Matta F K, Mitchell M S. Seeing the glass as half full or half empty: The role of affect-induced optimistic and pessimistic states on justice perceptions and outcomes[J]. Academy of Management Journal, 2021(4).

[11]Cordery J L, Morrison D, Wright B M, et al. The impact of autonomy and task uncertainty on team performance: A longitudinal field study[J]. Journal of Organizational Behavior, 2010(2).

[12]Lawler III E E, Hackman J R. Corporate profits and employee satisfaction: Must they be in conflict?[J]. California Management Review, 1971(1).

[13]Zhao J L, Li X H, Shields J. Optimizing the relationship between job autonomy and knowledge workers’ satisfaction: The roles of crafting and value congruence[J]. Asia Pacific Journal of Human Resources, 2022(3).

[14]Sundararajan A. What Airbnb gets about culture that Uber doesn’t[J]. Harvard Business Review, 2014(9).

[15]Rosenblat A, Stark L. Algorithmic labor and information asymmetries: A case study of Uber’ drivers[J]. International Journal of Communication, 2016.

[16]Clausen T, Pedersen L R M, Andersen M F, et al. Job autonomy and psychological well-being: A linear or a non-linear association?[J]. European Journal of Work and Organizational Psychology, 2022(3).

[17]Lopes H, Lagoa S, Calapez T. Work autonomy, work pressure, and job satisfaction: An analysis of European Union countries[J]. The Economic and Labour Relations Review, 2014(2).

[18]Menges J I, Tussing D V, Wihler A, et al. When job performance is all relative: How family motivation energizes effort and compensates for intrinsic motivation[J]. Academy of Management Journal, 2017(2).

[19]Stein C H. Ties that bind: Three studies of obligation in adult relationships with family[J]. Journal of Social and Personal Relationships, 1992(4).

[20]Lapierre L M, Allen T D. Control at work, control at home, and planning behavior: Implications for work–family conflict[J]. Journal of Management, 2012(5).

[21]Zhang X, Liao H, Li N, et al. Playing it safe for my family: Exploring the dual effects of family motivation on employee productivity and creativity[J]. Academy of Management Journal, 2020(6).

[22]Gagné M, Deci E L. Self-determination theory and work motivation[J]. Journal of Organizational behavior, 2005, 26(4).

[23]Wood A J, Graham M, Lehdonvirta V, et al. Good gig, bad gig: Autonomy and algorithmic control in the global gig economy[J]. Work, Employment and Society, 2019(1).

[24]Spreitzer G M. Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation[J]. Academy of Management Journal, 1995(5).

[25]Zheng X, Zhu W, Zhao H, et al. Employee well‐being in organizations: Theoretical model, scale development, and cross‐cultural validation[J]. Journal of Organizational Behavior, 2015(5).

[26]魏巍,刘贝妮,凌亚如.平台算法下数字零工职业污名感知对离职倾向的影响[J]. 中国人力资源开发,2022(2).

[27]裴嘉良,刘善仕,崔勋,等.算法控制能激发零工工作者提供主动服务吗:基于工作动机的视角[J].南开管理评论,2024(2).

[28]刘嫦娥,黄杰,谢玮,等.上级无礼行为对员工工作投入的影响机制研究[J].管理学报,2019(9).

[29]黄昕,王珊,刘嫦娥,等.智能机器应用对制造业员工职业能力发展的影响机制研究[J].管理学报,2024(6).

[30]刘善仕,裴嘉良,钟楚燕.平台工作自主吗?在线劳动平台算法管理对工作自主性的影响[J]. 外国经济与管理,2021(2).

[31]龙立荣,梁佳佳,董婧霓.平台零工工作者的人力资源管理:挑战与对策[J]. 中国人力资源开发,2021(10).

[32] Behl A, Rajagopal K, Sheorey P, et al. Barriers to entry of gig workers in the gig platforms: exploring the dark side of the gig economy[J]. Aslib Journal of Information Management, 2022(5).

[33] Mischel W, Shoda Y. A cognitive-affective system theory of personality: Reconceptualizing situations, dispositions, dynamics, and invariance in personality structure[J]. Psychological Review, 1995(2).

Mechanism of Algorithmic Control on Gig Workers’

Workplace Well-Being

LIU Chang’e, PAN Weiqi, WANG Shan, LIU Yunfan, YU Shengxian

(School of Business Administration, Hunan University of Technology and Business, Changsha, Hunan 410205)

Abstract:Based on self-determination theory, the impact of algorithmic control on gig workers’ workplace well-being is conducted with mediating effect of job autonomy and the moderating effect of family motivation. The analysis of 621 questionnaire data from gig workers shows that algorithmic control has a positive effect on workplace well-being with job autonomy playing a mediating effect; family motivation negatively moderates the relationship between algorithmic control and job autonomy. Specifically, a higher level of family motivation weakens the positive effects of algorithmic control on job autonomy. Additionally, family motivation moderates the indirect effect between algorithmic control and workplace well-being, that is, the mediating role of job autonomy is weaker in the presence of higher levels of family motivation. This research not only gives practical direction for platform-based firms in scientifically developing algorithmic systems, but also provides theoretical guidance to increase gig workers’ workplace well-being.

Keywords:algorithmic control; workplace well-being; job autonomy; family motivation