“我”不缺位,“思考”宜深

【原题呈现】

阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

当人们移动的速度越来越快,面前展现的空间越来越大,对某个地方的依恋反而可能越来越强。

请写一篇文章,谈谈你的思考。

要求:结合材料,选好角度,确定立意,明确文体;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

(浙江大学附属中学丁兰校区2024—2025学年上学期高三月考作文题)

【写作指津】

这是一道“谈谈你的思考”类作文题,也是各大考试命题者青睐的题型。要点有三:“你的”,意为有独到的见解,不能人云亦云,拾人牙慧;“思考”,意为有思辨性和逻辑性,不能浮光掠影,泛泛而谈;“谈谈”,暗示了文体,最好是论说文,或者议论性散文。

材料展示的场景,是生活中的现象,用一个转折复句揭示了一种“矛盾”:一方面,“速度越来越快”“空间越来越大”;另一方面,对某个地方的“依恋”反而“越来越强”。如何理解这种矛盾呢?

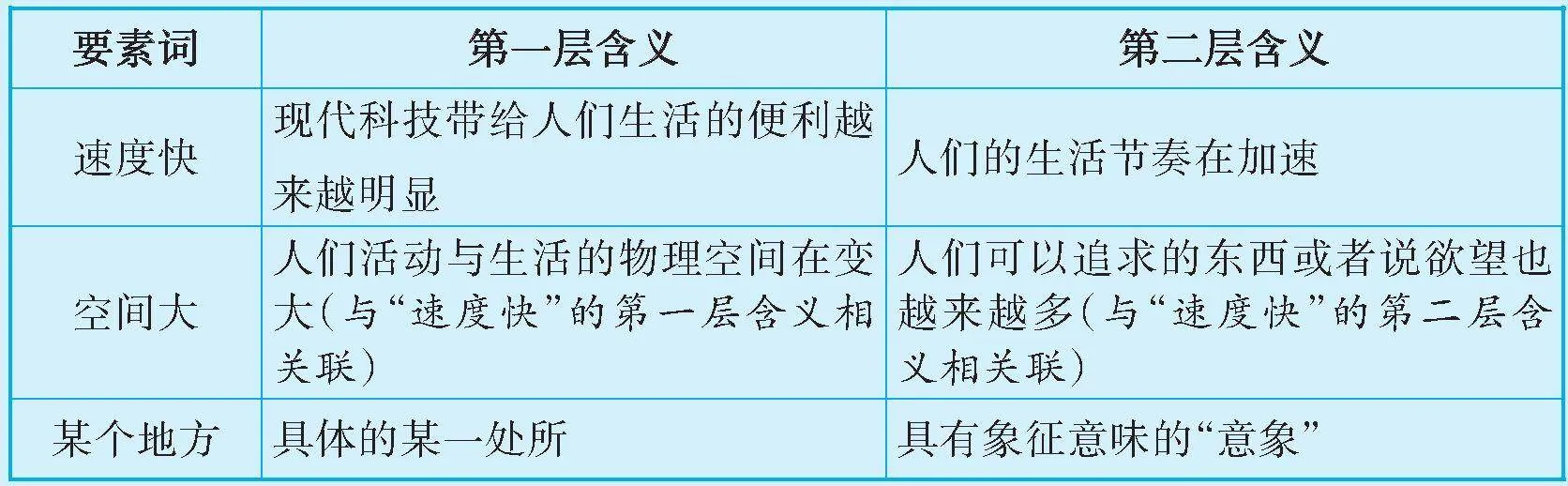

材料涉及“速度”“空间”“地方”“依恋”等要素词,其中,语意重点在转折之后的“依恋”。“速度快”“空间大”“某个地方”各自大体有两重含义,详见下表所列:

材料的前半句“当……”陈述人们的现实生活或现实追求即外求,后半句“……依恋反而可能越来越强”提示人们的精神生活或者精神追求即内求。这种矛盾,说到底就是物质和精神、外求和内求的不协调,因为“依恋”是精神的执着,往往意味着现实中的缺失。

如何看待和化解这种矛盾,是“思考”中最有价值的部分,构成文章的主体内容。构思和写作时,要把握好“度”,防止顾此失彼,执其一端。比如对于现实生活的“快”和“大”不能粗暴地否定,对于“依恋”也不能简单地肯定,而是在点出“越来越……”背后问题的基础上,指出“依恋”的合理性、必要性,从而肯定其价值,进而论证完整、完善和优雅的人生才是完美的。

拟题参考及精要解题:

1.“现代快”与“从前慢”。标题巧用对比,一语双关。借用木心诗歌《从前慢》,提炼材料要义,仿词创造“现代快”,有醒目之效,且表明文章的主体内容:论证生活的真趣在于各得其宜。

2.出走半生易,归来少年难。化用“愿你出走半生,归来仍是少年”,以“出走”喻越来越快、越来越大,以“少年”喻初心精神,彰显题旨:人生苦短,碌碌而行,永葆赤子之心,难能可贵。

3.天地之小,生命之大。世界在变小,人的足迹已经留在月球和外太空。以“天地之小”暗指材料中的“快”与“大”,以“生命之大”概括出“依恋”的实质内涵:生命的追求在于丰富深刻而非单调肤浅。

4.骑青牛的老子与乘高铁的总统。运用借代手法拟题,形象可感。以“骑青牛的老子”暗借道家观点,阐释这个世界本来无须过“快”,以检视现代社会快节奏的生活造成的精神挫伤,从而揭示“依恋”的深层内涵。

5.我看“更快、更高、更强”。这是一个驳论标题,引述“更快、更高、更强”的奥运口号,独辟蹊径,透视其在现代生活背后的缺失,剖析现代人盲目过度外求的偏颇,论证自适精神坚守之必要。

6.寻找南山下的豆苗。借用典故,以“南山”象征人们的“依恋”,以“豆苗”隐喻精神成果,以“寻找”构成文章的写作思路:寻找的背景是现代快生活,寻找的过程是对现代生活的反思。

【佳作展示】

佳作❶

执依恋,向云端

◎黄佳琪

《乡土中国》中描述过这样一种场景:离开家乡的人,往往带上一包乡井土,无论他走多远,有了这包土,就觉得脚下有根。生命需要出发,也需要回归。是离开,同时也是依恋。离愁,是唐诗宋词永恒的主题。即便现代社会飞速发展,搭乘时代高铁飞奔向前的人们,还是会时不时回望那个自己心灵的原乡。

那是一处“牵系”着我们的温柔乡。依恋的情感就似蓬松的云一般裹我们入怀,给予我们温暖的力量,让我们不惧今是昨非。依恋,是一份情感寄托,无论是欣喜、难过、后悔、感动,各种情绪都被我们存放在那,没有上锁,随时可以寻求情感上的抚慰。面对的事情越来越多,扮演的人生角色也越来越复杂,扑面而来的陌生感与挫败感,往往让我们不自觉地寻找背后依靠的地方。

科技助力人们走得更远,行得更快,却也让很多人忽略了许多,错过了许多,甚至多了几分惶惑。云端之上,固然可以鸟瞰万里河山,但只有在飞机落地瞬间心才会踏实,甚至感觉泥土气息都那样亲切香甜。原来,人们的依恋还是大地。有些东西,藏匿于平常,却不止于平淡,生长在心里,温暖了时光,渲染了岁月。或许是老家门前风吹过的田野,在落日余晖的映照下跃动着粼粼光点;或许是我还在酣睡时不知谁帮掖上的那一角被子,又踹开;又或许是刷到一个普普通通的回望历史的视频剪辑,荡然于心,大志已铭,因为在依恋的温柔乡里,心中有天光,有云影,所以不惧前方的变幻莫测和几多纷扰。

我们不耻于依恋,这种情愫往往让人内心丰盈。在快节奏的生活挤压下,很多人每天单调如钟摆,奔波于上下班的途中,奔波于股市、楼市、超市间,淹没于小长假的车流、人流之中。抬头看时不见天,外出吹风不见景,常常会映出人们于现实中的尴尬和无奈。倘内心深贮依恋的泓泉,那么生活就是春天的江南。

我们也不止于依恋,毕竟云端是与生俱来的向往,那里有闪烁的星星和永恒的月亮,还有梦想的天堂。何况依恋本身,也天生包含了远离的力量。依恋不是保护伞,不是蜗牛的硬壳。它或许是“俯仰之间已陈迹”,却能孕育出生花妙笔,“向之所欣”,是终将“通邑大都”而“藏之名山”。

无论现在怎样,都没必要回到过去,人们所能做的就只是向前。依恋是脚下的大地,梦想是头顶的苍穹,中国人有自己的“神舟”,来去自由!

【点评】 “依恋是什么”“依恋之于人的作用”“依恋是如何产生的”“人们对待依恋的态度”“依恋与云端关系”,文章紧紧抓住关键词,条理分明,思路清晰。再从“不耻于依恋”到“不止于依恋”,实现了语意的跃进。结尾一段,言约义丰,画龙点睛,于转换之间升华了主旨,有一定的思辨性。

文章的语言也有不少亮点,较少使用刻板的论说,而是采用真实又颇富情感的表达:“依恋的情感就似蓬松的云一般”真实细腻,“不耻于依恋”“不止于依恋”概括力强,“向之所欣”“藏之名山”活学活用,“神舟”“来去自由”语带双关。这些富有哲理性的语言,都为文章增色不少。

(本文得分:52分)

佳作❷

木纹,白纸,黑字

◎王思泽

和离开手机就无法过活的“低头族”相比,我更喜欢手捧一本书,白纸,黑字,甚至让人联想到原始的木纹,那感觉,简直太富足。

小学开蒙伊始,便闻书中有黄金屋、颜如玉。那时我心智未成,乖张顽劣,怎能悟到书中的真谛?怎能理解羁旅思乡之痛,乃至天下之忧呢?然而我就是喜欢把书展开的感觉:虽然没有精美的图片,没有生动的小视频,没有悦耳的音乐,但文字的世界里自有风景。水过有痕,“千里澄江似练,翠峰如簇”“柳垂江上影,梅谢雪中枝”“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪”……都让我对包罗万象的大自然有了原始人祭祀天地般的虔诚,我彻底皈依了文字里的美景,成为自然的信徒。

每每听到有人炫耀自己穿梭于世界各地,大谈异国风情及各种道听途说的花边新闻,我一点也不羡慕。因为我深知,我有书香陪伴的慢生活,只可对智者言,“不足为外人道”。快节奏的生活让花几天甚至几个小时看书成了奢侈。接受完结构主义、“娱乐至上”的“甘露”滋养,一点“奶头乐”填充了空虚感,那并不是快乐真正的源头活水,真正让人思接千载、视通万里的,唯有典雅木柜上的那一排排书籍。

和拼命刷题的同学相比,我有些“另类”。我会到归有光的书房去逛逛,“借书满架,偃仰啸歌,冥然兀坐,万籁有声”,眼前便浮现出一个场景:一方池塘,微风拂过,涟漪在俯仰之间荡漾开去,又消散不见。我会去武侯祠,细闻隔叶黄鹂的好音,于轻风中分辨诸葛亮城楼抚琴独奏。我也要安顿好自己的无限心,大隐于市。

《挪威的森林》序言中说:“每一个人都像一座两层楼,一楼有客厅、餐厅,二楼有卧室、书房,大多数人都在这两层楼间活动。实际上,人生还应该有一个地下室,没有灯,一团漆黑,那里是人的灵魂所在地。”有的人终日辛劳,一路飞奔,就只是为了回到客厅、餐厅、卧室,哪里还想得起地下室?我的地下室是史铁生帮我筑造的,曾经“我为什么不死,为什么活着,又为什么写作”的问题同样令我迷茫,没日dc0976280470a3793393d1dc393b02a5没夜站着的古柏也打击着我的自信,这世界好像真的不受人主宰。他在《答自己问》中有这样的回答:“写作就是要为生存找一个至一万个精神上的理由,以便生活不只是一个生物过程,更是一个充实、旺盛、快乐和镇静的精神过程。”我们这一生是有限的,而热爱是因为求则得之、舍则失之,生活所得的收益不因冥冥之中的界限而被剥夺,爱即是真理。明白人生的苦难,性空而不执空,便是书中传达给我的,路险心亦荡。

书籍已绵延几千年,文字依恋的潮流,还会涌回岸边吗?

【点评】 本文有点“另类”,并非“格式化”的论说文,却不失为优秀。最突出的特点是谈自己的思考——将思考包蕴在读书的体会中。

以书指代人们依恋的“某个地方”,可谓自出机杼。文章以双线串联,行文自然。从小学开蒙至高中刷题,以时序为明线,对书的依恋的程度也渐次加深,使得话题得以深化。以“思接千载、视通万里”为暗线,提挈阅读予人的精神给养,分两个层次不失条理。“视”景未必需要“越来越大的空间”,“思”考人生更不必在乎是否“越来越快”,暗比现实。

标题也颇具艺术性,启人联想深思。黑白是世界的底色和本质,“素以为绚”,这既是依恋的内容,也是依恋的原因。

(本文得分:55分)