自制傅科摆的可行性探究

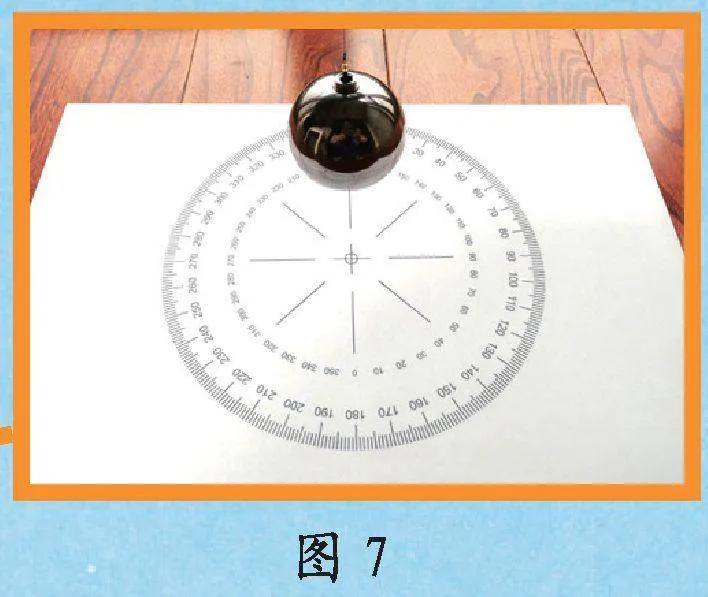

1851年,法国物理学家莱昂·傅科在大厅拱顶悬挂了一个摆长67米、摆球重28千克的巨大单摆。观察发现,单摆每次摆动的方向都会稍稍偏离原轨迹,沿顺时针方向缓缓转动,从而有力地证明了地球在自转。这套实验装置被称为“傅科摆”,这一实验也被评为“物理最美实验”之一,如图1。

今年暑假,我在北京天文馆见证了傅科摆的神奇,于是也想制作一个属于自己的傅科摆。想法很简单,实现起来却十分不易:一是家里的屋顶不够高,摆长最长只有3米;二是找不到足够重的摆球,只能用不锈钢球代替。

不过,这并没有打消我的热情,还让我多了一分好奇 :在有限的条件下,这个“物理最美实验”能成功吗?摆球的摆动方向会发生明显偏转吗?

一、实验器材

在家长和老师的帮助下,我花了好几天时间,终于将实验器材准备齐全,包括不锈钢水管卡箍、U形卡槽、轴承、螺杆、激光头、微型锂电池、不锈钢球、钓鱼线、空心螺杆等,如图2。

二、制作过程

1.制作万向节 :当年,为了最大程度地降低摩擦力的影响,傅科在钢索的悬挂点使用了一个特殊的万向节,如图3。于是,我仿照图纸设计了一个类似结构的万向节,如图4。

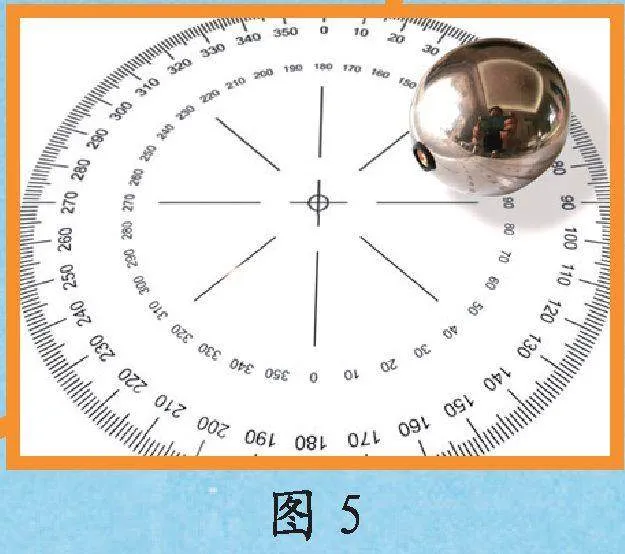

2.制作摆球:将激光头和微型锂电池连接通电后,放入不锈钢球的内孔中,如图5。用红色激光作为指示,这样能更直观地记录摆球摆动轨迹的偏转角度。

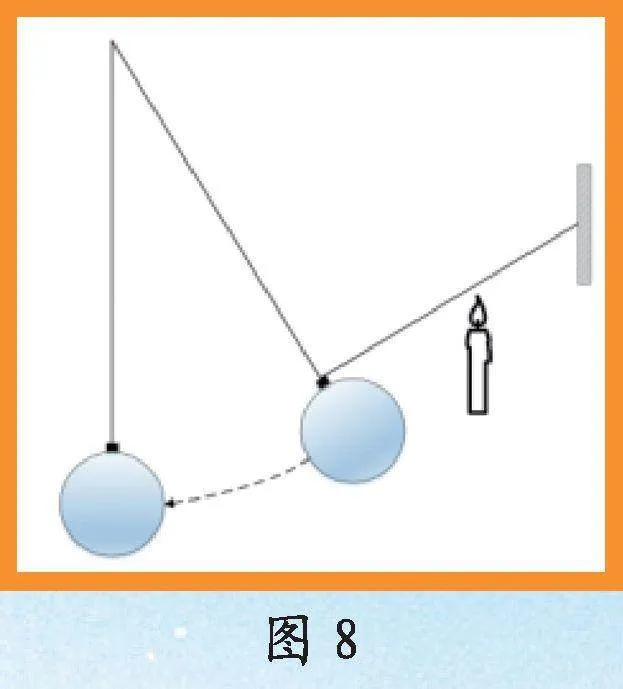

3.连接摆线:把万向节固定在阳台的晾衣杆上,选择合适长度的钓鱼线,线的上端捆绑在轴承的凹槽上,如图6,下端通过空心螺杆与不锈钢球连接,如图7。

三、实验过程

1.状态初始化

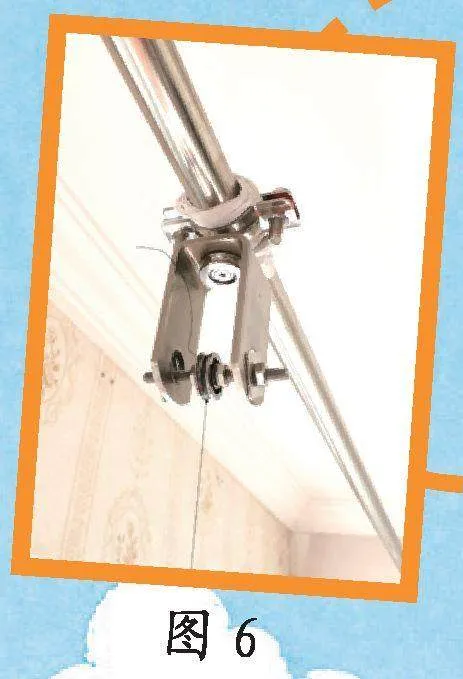

待摆球自然静止后,将一张标有角度盘的纸板放在摆球下方,使角度盘的中心点与激光光斑重合。

2.摆球起摆

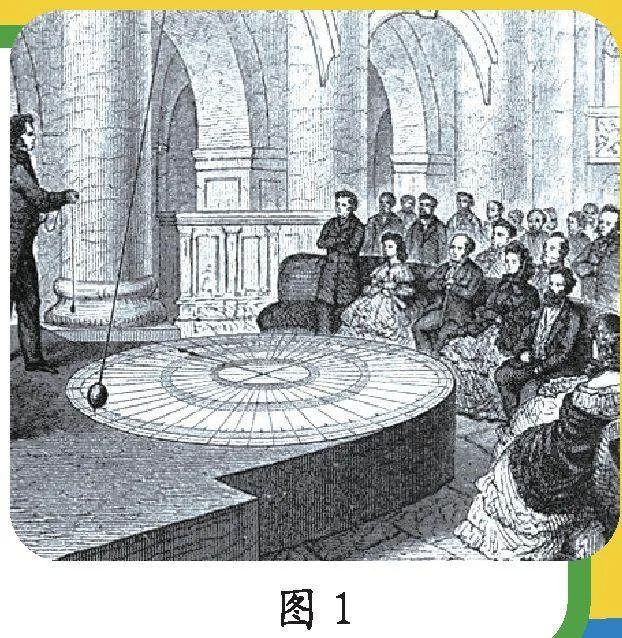

为了排除外力不均对摆球轨迹的影响,确保激光的光斑轨迹每次都通过角度盘中心,我在摆球的空心螺杆上拴了一根棉线,沿角度盘0°方向往外轻拉摆球(确保激光光斑在角度盘外沿5厘米以外),将棉线的另一端拴在一根固定的柱子上。待摆球完全静止后,用火烧断棉线,摆球自由摆动,如图8。

3.记录实验结果

我选取直径40毫米的不锈钢球作为摆球进行实验,但是实验现象很不明显:一是摆动时间较短,有效摆动时间只有9分钟;二是摆动轨迹偏转不明显,小于1°。

于是,我果断调整方案,选取直径60毫米的不锈钢球作为摆球,重复进行了5次摆动实验,取平均值。这次的实验现象比较明显:有效摆动时间约35分钟,摆动轨迹偏转了3°。

四、实验结果与结论分析

根据傅科摆偏转公式 =15 sin (其中 为偏转角度, 为有效摆动时间, 为所在地纬度),长沙地区所在纬度约为北纬28°,那么35分钟(约0.58小时)的理论偏转角度为15×0.58×sin28°≈4.1°。

我的实验数据为3°,小于理论值。我分析认为,这可能是摆线较短、摆球较轻、万向节的摩擦力较大等多个原因导致。虽然实验数据有偏差,但依然可以验证傅科摆的偏转原理,说明地球在自转。

在家长和老师的指导下,我成功复刻了“物理最美实验”。从准备器材到动手实验,每一步都充满了挑战。虽然屡遭挫折,但这是第一次由我主导的科学探索之旅,我体验到了前所未有的成就感。

指导老师 陈梓楠 李颖涵

专家点评

戴安琪同学凭借自己的努力和创造力,广泛搜集实验器材,历经设计、制作和实验等多个环节,成功验证了傅科摆的偏转原理。文章清晰地展示了整个制作过程,详细记录了实验数据,并对结果进行了合理分析,展现了她对未知的好奇、对科学的浓厚兴趣和勇于探索的精神,这些品质在科学学习和实践探究中非常宝贵。