相遇 相识 相知 相随

花儿的绽放,是生命始然;彩虹的绚烂,是太阳光辉的赠予。当我即将步入“悬车之年”,恰逢《发明与创新》的“壮年”,这让我宁静多年的生命池塘,泛起阵阵涟漪……

相 遇

1988年9月13日(星期二)下午3点左右,我带着5岁多的儿子,携着简单的铺盖行李,来到湖南省南县第一中学(以下简称“南县一中”)报到。此时学校已开学近半个月,师生人数超出预期,住房、床铺、桌椅等都不够用了。学校的何主任见到我时,抱歉地说:“小谭老师,你先将就一下,我们会尽快改善你的生活条件。”

随后,他带我们来到一栋破旧老瓦房最东侧的一间屋子。推开木门,只见房梁下方悬挂着一盏白炽灯,中间摆放着一张尚未拼装完的旧床架子,右侧有一张放不平整的书桌,书桌前有一把旧式太师椅。当我的目光转向墙角那个掉了墙泥、露出编织篾片,猫狗都能自由出入的大洞时,何主任的脸瞬间红到了脖子根,连忙向我摆手道:“小谭老师多担待、多担待!”他尴尬地说着,连忙把钥匙塞给我,便快步离去了……

这次我从地处偏远乡村的湖南省南县第二中学(以下简称“南县二中”),调往位于县城中心的南县一中从事科技教育工作,并非我个人意愿,而是南县一中和县教育局商议了两年的共同决定。然而还是折腾了一个多星期,直到9月12日我才拿到调令。想到工作已耽误半个月,我放下行李,拉着儿子来到学校综合楼三楼的办公场所。那里设有三间屋子,大的两间为学生活动室,小的一间是办公室。相比住处,这里让我有些惊喜,尤其是它紧挨着学校的图书室。我对三间屋子稍作收拾后,便拉着儿子走进了图书室。

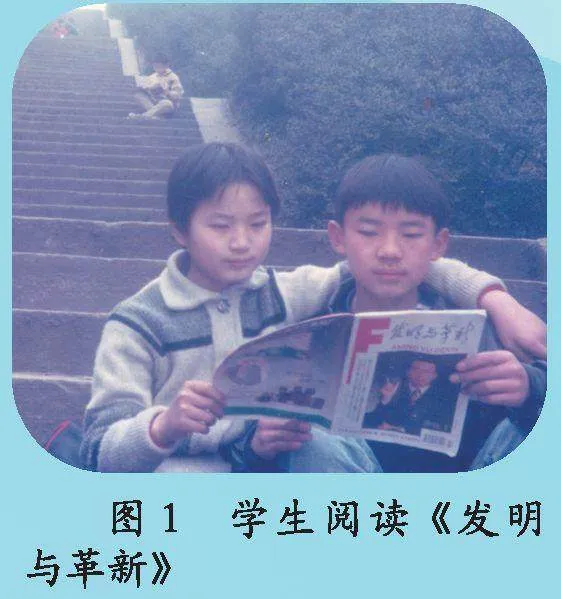

图书室的大姐热情地接待了我们。这里的科技书目比南县二中不知多了多少倍。当看到科普杂志柜整齐摆放着近四年来的《发明与革新》(2002年8月更名为《发明与创新》)时,我眼前一亮。征得大姐的同意后,我如获至宝地把柜子里所有的《发明与革新》搬到了办公室……

每每回想起我与《发明与革新》的相遇,那时的情景依然历历在目。

相 识

俗话说,万事开头难。从星期三忙到星期六,我总算把工作与生活上的事情初步安顿好。星期天一大早,我吃过早饭就赶紧来到办公室,拿起《发明与革新》,从创刊号到最新的一期,快速阅读起来。

《发明与革新》内容丰富、栏目多样,如“专论”“发明者谈发明”“发明与革新指南”“中国古代发明史话”“创造教育”等,令人目不暇接。在有关青少年发明活动的文章中,“简单是发明的真谛”“青少年发明活动是育人的好阵地”等观点,让我深受启发!记忆深刻的是,当时的杂志上还报道了张开逊教授多次参加国际发明与新技术展览等展会,获得多枚奖牌的光荣事迹。了解了他的创新故事后,他的儒雅形象与创新品格深深地烙印在了我和学生心中。

随后的几年里,我带领学生从每期杂志中找到“内容共读、观念共生、收获共享、心灵共振”的文章,充分运用其“知识性、启发性、趣味性、实践性”的特点,以生活中发现的,符合学生认知水平和身心发展规律的原创性项目为载体,着力培养学生的创新品格。学生也因此收获了一批颇具社会效益的专利作品,如锄头紧固器、禽用填饲机及固禽夹、儿童步行音乐矫正鞋、柄不入液的舀液瓢等。

1991年10月下旬,初二学生骆剑舞带着柄不入液的舀液瓢,参加了在西安举行的第六届全国发明展览会,夺得了金奖和大会唯一的宋庆龄少年儿童发明奖。许多参观者在留言本上留言,或要求购买产品,或表示衷心的祝福。一群又一群小朋友以羡慕的眼神打量着这位小哥哥,在展台前流连忘返。更幸运的是,我们还见到了心中的偶像—— 张开逊教授。作为赛事的评委,他给予了我们极大的鼓励,提出了一些中肯的建议,让我们如沐春风。

这次展览会中骆剑舞的表现,被杂志社的记者胡德强及时捕捉到。在1991年第12期的《发明与革新》中,他以“如果没有他们,我们不可能获得成功”的小标题,简要介绍了我辅导骆剑舞发明的过程。

在1992年第3期的《发明与革新》上,记者刘建军、韦容忠以“愿作春泥沃新苗”为题,全面介绍了我的工作情况。我想,这才算是我与杂志真正的相识吧。

相 知

1994年9月10日,我调到长沙市第九中学(现为长沙市雅礼书院中学),主要负责全校科技活动的辅导,以及实验室的管理。当时的长沙市第九中学是一所1987年才异地重建、处在城乡接合部的市级完全中学。六层高的科技馆宽敞明亮,拥有当时很先进的物理、化学、生物、地理实验室,还有多个用于学生动手实践的活动场所。学生都是来自附近居民、工人的子弟,学习成绩不理想,家长也不在意,但他们的动手能力强,对科技创新活动尤为积极。

在学校的大力支持下,我随即组建了一个由理化生教师组成的科技辅导团队,在每个班选举科技活动课代表,将学校集体订阅的《发明与革新》发放到每个班,将杂志挂在墙上供同学们随时翻阅。同时,在杂志的旁边设立创新信箱,收集同学们阅读后产生的创意,再根据大家的创意组成科技创新活动小组,每周定时开展活动。受《发明与革新》的启发,我还将中国优秀诗歌文化与当代发明技法结合,编写了24首青少年发明歌谣,由科技活动课代表组织全班同学集体传唱。

1994年10月下旬的一天,我来到发明与革新杂志社,向当时的社长黄友直、记者胡德强等人,简要汇报了长沙市第九中学利用《发明与革新》开展发明活动的情况。听了我的介绍,一向平和的黄社长决定立即驱车到学校实地考察。他们先到学校科技馆考察了科学实验设施、科技活动场地等,接着走进教学楼,看到每个班的墙上都挂着杂志与创新信箱,每个教室后面都有关于发明创新的黑板报,他们赞不绝口,向我竖起了大拇指。最后,我带他们去到学校体育馆,刚好有几个班级在排练发明歌谣展演节目,同学们有的采用红绸舞的形式,有的采用跳绳加快板的形式,真是创意连连,各有妙招。

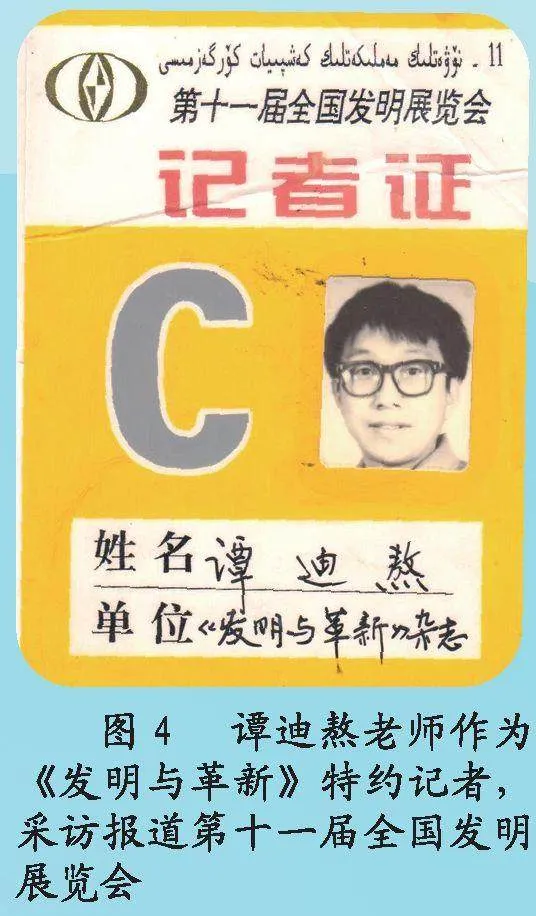

看到这些,黄社长等人非常高兴。他们在一旁商量片刻后,黄社长走过来拉着我的手说:“大家非常赞赏这种接地气、讲实效的做法,我们想邀请你担任杂志的特约记者,协助开展组稿、编辑工作。”对此,我十分感动,欣然接受。1994年11月3日,杂志社派人把特约记者证送到我手中。1998年8月,我又被聘为特约编辑。

从1994年到2002年,我在《发明与革新》上以实名或笔名发表了50多篇文章,受到了广大读者的喜爱与好评。有的文章还登上了国家级报纸的头版头条。至今我还记得,获评中国科协“2023年最美科技志愿者”的南宁市科技馆馆长蒙科祺,就是1998年第1期杂志“未来发明家”栏目中核心文章的作者。

虽然这份工作是义务性质,只是在文章发表之后才有一点点稿酬,但我全心投入、乐此不疲!我深知“相识不易、相知很难,信任比黄金更珍贵”的道理。更何况,我内心深处就热爱这“为师生成长赋能、为创新人才奠基、为科技强国助力”的事业!

相 随

进入新世纪,科技创新成为时代的主旋律。2002年8月,《发明与革新》敏锐地捕捉到了这一时代脉搏,更名为《发明与创新》。一字之变,蕴含着无限的活力与可能。此时我走进杂志社,只见一群年轻有为的记者、编辑们,他们精神焕发,在自己的岗位上勤勉耕耘。他们秉持着“专业、敬业、乐业”的态度,立志做“有温度、有高度、有深度、有力度”的科普工作,让我十分钦佩。

面对这样的新气象,我也在思考自己还能为科普事业做些什么。

2003年4月,我调到长沙市教育科学研究院,担任中小学科技与创造教育教研员。一天,当我拿到新一期的《发明与创新》时,心中茅塞顿开:如果将这份杂志带入科普志愿服务课堂,不就能更好地激发学生的科技创新梦想,让课堂焕发更强的生命力吗?从此,《发明与创新》便成了我课堂上的常客。

2014年4月24日,我带着杂志社赠送的20本杂志,前往湖南省浏阳市蕉溪中学开展科普志愿服务。800人的大课堂结束后,我正准备离开,同学们纷纷从教室后窗探出头来,向我挥手告别。还有的学生举起杂志,眼含泪水,追赶着即将驶出校门的车辆,高喊着:“谭老师,下次再来我们学校!”

2023年9月7日,我随杂志社组织的湘科普“四进”团队来到涟源市增加中学授课。课后,同学们围拢来,有的给我做出了满分的评价,有的骄傲地展示着手中的杂志,表示要成为像屠呦呦、袁隆平那样的科学家。那一刻,我看到了一群眼中有光芒、心中有梦想、脚下有远方的创新少年。

2024年5月28日,作为湘科普“四进”的志愿者,我再次踏上科普之旅,来到祁东县第二中学。课堂上,我结合中国科学家精神,从学习与生活中的创新出发,通过互动游戏的方式,向同学们展示了科学的魅力。300多名学生听得津津有味,时而欢声笑语,时而陷入沉思。当我讲述科学家黄旭华为国奉献的感人故事时,许多学生的眼中泛起了泪花……当天晚上,我就收到了学校发来的集体签名图片,同学们表示要像科学家一样追求科学、立志报国。

这些年来,我与《发明与创新》同频共振,以“为国育才”为己任,致力于弘扬中国科学家精神、传播科学知识与方法、根植红色科技创新基因。我认为,《发明与创新》以其独特的魅力,能在极短的时间内满足孩子们天然的好奇心、求知欲,拓宽他们的想象力,让他们深切感受到科学的力量和科学家的人格魅力。正是这份感受,为孩子们树立了新的人生目标,激发了他们自主发展的内驱力。

四季交替,岁月轮回。转眼间,36个春秋已悄然逝去。每当我回想起课堂上的点点滴滴,心中便感到别样的满足。这份与孩子们共同成长,与《发明与创新》相伴的旅程,为我平凡的生命增添了几分诗意与美好。