理想生活=贤妻良母?

| 选美皇后 |

汉娜·尼尔曼怀第八胎时,曾面临两个大日子。第一个当然是宝宝的预产期。第二个是两周后的选美比赛。

2023年8月,汉娜在拉斯维加斯一家大型赌场和度假村摘得“美国夫人”的桂冠。2024年,她再度受邀参加“世界夫人”大赛。她身着泳衣,踩着近13厘米的高跟鞋,挺胸提臀,喷了美黑喷雾,光彩照人地在舞台上走秀——谁能看得出,她12天前才刚生了孩子?

“我早就知道要参加这个比赛,所以我早有准备。”34岁的汉娜坐在犹他州乡下的厨房里说道。怀孕期间,她倾尽了所有力气、勇气和胆气,确保自己生产后仍能看起来完美无缺。她坚持健身,在孩子们还没醒来的时候,抓紧时间举重。她洗冷水澡,把自己泡在农场的灌溉渠里。她还服用补铁剂来加速产后恢复。

2024年1月2日,汉娜在楼上的卧室里生下了弗洛拉,没有采取任何镇痛措施。“这孩子一用力就生出来了。”汉娜在社交媒体上写道。分娩后的头几天,她“很规矩”,足不出户。“到了第五天,我对丈夫丹尼尔说:‘我不知道自己还能不能去比赛,太辛苦了。我的身体水肿,还在流血,也开始涨奶了。’”汉娜回忆道。

第七天,她就下床了,在浴室里做了些芭蕾训练。她以前是芭蕾舞演员,受训于纽约茱莉亚学院。第九天,她开始试衣服了,试了一条皮裤和一件紧身的白色舞会礼服;第十天,喷美黑喷雾;第十一天,带着刚出生的宝宝坐两小时飞机前往拉斯维加斯,她丈夫携七个孩子和其他家庭成员稍后出发;第十二天,她就站在舞台上了。她说,好在她已经不流血了。

她成功晋级第二轮比赛,社交媒体粉丝疯涨,公众反响强烈。这究竟是女性自强的终极体现,还是饱受压迫的极端案例?汉娜究竟是在做自己想做的事,还是被布满尖刺的光鲜礼服禁锢着虚弱的身体?无论汉娜乐意与否,她都成了互联网上一个备受争议的新群体的代表,这个群体名为“传统妻子”。

在这场舆论风暴中,她始终显得很坚定,至少在公众面前是这样。她从不解释,从不抱怨。我以为这种沉默是种蔑视。但真是如此吗?为了向她本人求证,我搭飞机横越美国,又驱车穿过犹他州乡下连绵的群山,想看看能否有机会单独和她谈谈。

| 传统妻子 |

尼尔曼夫妇带着八个孩子住在卡马斯小镇外的一个农场里。他们在这片广阔的天空下,与严酷的自然环境抗争,过着一种开拓性的生活。“欢迎你来。”35岁的丹尼尔怀抱孩子,边说边来给我开门。他是个相当典型的美国丈夫,身着牛仔服,下颌方正。

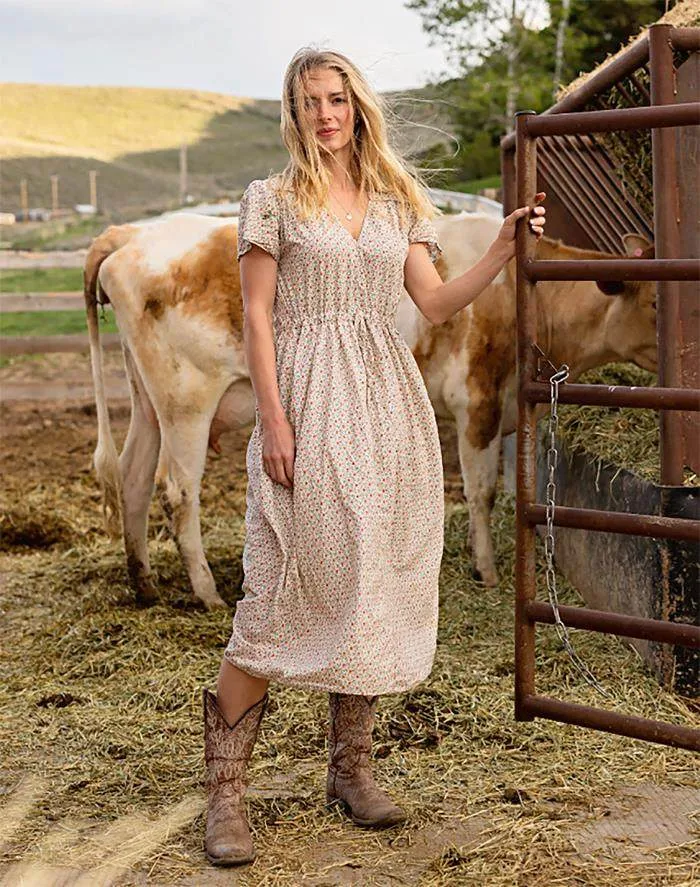

“汉娜马上就来。”丹尼尔说着进了厨房。我数了数放在门边的鞋子,一共28双。“很高兴见到你。”汉娜走进来说。她是个身材娇小的金发美人,双颊红扑扑的,头发还湿着,漂亮得不像话。她从丈夫手中接过孩子。我在那儿待了整整四个小时,这孩子始终没离开过汉娜的怀抱。

其实早在选美大赛之前,汉娜就已是美国颇具影响力的网红了,她会在网上记录一家人返璞归真的生活。她烤得一手好面包,会直接往咖啡里倒生牛奶,还会点起烛光,无镇痛自然分娩。

很难想象,在这种生活之外,还有数百万双眼睛在关注着他们。那么,汉娜是如何应对网络舆论的呢?有一次,她在另一场选美比赛中说,她觉得自己最有力量的时候,是生了孩子之后;有一次,她鼓励使用自然疗法而非服药;还有一次,她说一只公鸡攻击了他们的孩子,丹尼尔一脚把它从院子这头踢到了院子那头。这些言论无不在网上掀起了轩然大波。

“丹尼尔很擅长应付这些。”她望着丈夫说,“他告诉我,你不能太在乎别人说了什么,或者给你贴了什么标签。你只要屏蔽掉那些声音,过好自己的生活就行,否则那些东西就会吞噬你。”难道这些事对她一点影响也没有吗?“其实也有,我会听到一些流言蜚语,让人笑不出来,就像……”她顿了顿,抬头看向站在身后的丹尼尔,问道:“你觉得最让我们难过的是什么?”他回答:“不知何故,我对这些都有点麻木了。”

“传统妻子”是一种网络现象。这些女性摒弃了现代社会的性别角色,选择成为更为传统的妻子、母亲和家庭主妇,然后在网上宣扬这种生活,有些人甚至拥有数百万粉丝。她们的生活方式通常受宗教影响,但也不尽然。她们会拍摄自己如何从原材料开始制作一些难以想象的食物,如用玉米糖浆做口香糖,用老面做华夫饼。她们的面庞在阳光下熠熠生辉,声音柔和而轻快,孩子们在周围自在玩耍。

想要探究“传统妻子”及其盛行的原因,我们得回过头去,看看大约12年前的情况,当时正值第四次女权主义浪潮。那是个推崇“女老板”的时代,鼓励女性在职场上大胆进取,进一步深入职场,打破玻璃天花板。但久而久之,女性意识到自己被骗了:除非你是个百万富翁,否则这种个人女权主义对你来说毫无意义。“女老板”时代几乎没有给普通的职场妈妈带来任何权益。

沉默多年后,女性群体迎来了一场公开的“大反思”。她们纷纷谈论着给孩子断奶是何等令人头疼,一个人休产假又是何等孤独,还有每天照顾不懂事的婴幼儿有多不易。在这种环境下,女性很难坦诚地说出为人母的喜悦。而那些事业有成的女性则开始显得自命不凡,背上“破坏团结”的罪名。

于是,在“女老板”和“疲惫不堪的母亲”之外,出现了另一群女性,她们似乎对这场纷争毫不在意。她们倡导摒弃对金钱、公共权力和成功的追求,转而将温馨的家庭生活和万事亲力亲为的母亲形象,提升到了近乎神圣的地位。她们就是“传统妻子”。

22岁的模特纳拉·史密斯是一位极具网络影响力的“传统妻子”。她一直在生育,说话轻声细语,经常用纱布过滤各种发酵食品。而另一位网红埃斯蒂·威廉姆斯给人的印象,则好似上世纪50年代低眉顺眼的主妇。她曾说:“保持美丽,这对你和你的丈夫都有好处。”

我认识的很多女性都喜欢看这类视频,她们不是已经过上就是想要过上一种截然不同的生活。有些人把看这类视频当作一种慰藉心灵、逃避现实的方法;也有些人只是单纯觉得看着很治愈;还有些人则把这些视频当作泄愤的渠道,看得满腔怒火又乐此不疲。

“‘传统妻子’是种反主流文化。”科罗拉多大学的行为科学家莱斯利·鲁特说,“这种现象并不是孤立的,而是从属于一种更广泛的政治焦虑,我担心这种焦虑最终可能会限制女性的生活。”

虽然汉娜从未将自己和这场运动联系起来,甚至从未用过这个词,但她却是最知名的“传统妻子”。她对此作何感想呢?“我们老早就在一起了,过着现在这样的生活,”丹尼尔替她回答,“然后冒出了‘传统妻子’这个词。我们也没办法。这就是我们本来的样子。”

然而,汉娜却不这么想。“我并不完全认同这个标签。”她说,“我们是一男一女,育有孩子,看起来很传统。但我真心认为,我们正在开辟别人没有走过的路。”这就是最为矛盾之处:汉娜和其他“传统妻子”虽然是在宣扬家庭主妇的生活,实际却创造了一种高收入工作。她们靠演绎一种理想生活来挣钱。“因此,在我看来,被贴上‘传统女性’的标签,我有点说不清认同与否。”她谨慎地说道。

那么,在这个家里,丈夫才是一家之主吗?“不。”丹尼尔答道,“我们共同掌舵。”“没错。”汉娜附和道,“我们一起。”

汉娜是女权主义者吗?“我自认是女……”她突然打住了,改口道,“这个词有太多不同的解读了,多得我甚至都不知道女权主义到底是什么意思了。”她“强烈”地感到自己被其他人政治化了。“我们努力保持中立,努力做自己,但无论做什么,都会被公众贴上标签。我们其实只是如常生活而已。”

我们走出家门,钻进卡车里。丹尼尔开车,我坐在副驾,汉娜带着几个学龄前的孩子坐在后排,其他大一点的孩子都在谷仓里接受家庭教育。

我们驶过她家的一辆小型巴士——共有15座。他们的目标是要把它坐满吗?丹尼尔说:“总有一天会的。”汉娜却说:“我们年纪大了,也累了。”她胸前还绑着小弗洛拉,似乎有些不太确定,“再说吧。”

| 理想生活 |

汉娜一家在网上出售自制的盒装牛肉与猪肉制品,以及自创品牌的老面、岩盐、铜量杯和蜂蜡蜡烛。他们的农场雇有三名全职员工、三十名仓库工人、十多名办公人员,还有一名创意总监负责网站的视觉设计。

我们眺望着河谷和远处干旱的山脉,驱车经过一群奶牛。丹尼尔下车去查看牲畜时,我终于有机会和汉娜独处。我问她,这是她一直想要的生活吗?

“不是。”她说,“我以前——”她顿了顿,“我以前的目标是留在纽约。我17岁就离开家,激动万分地去了纽约,那里充满活力,我喜欢得不得了。我想成为芭蕾舞演员,我跳得很好,”她再度顿了顿,“但我知道,一旦有了孩子,我的生活就会变得截然不同。”

汉娜出生于盐湖城附近的斯普林维尔,在九个孩子中排行老八。她家经营着一家花店,所有孩子都在家接受教育。汉娜对芭蕾舞情有独钟。14岁时,她参加了茱莉亚学院的暑期班,后来又靠参加选美比赛挣学费,在茱莉亚学院念本科。

丹尼尔成长于康涅狄格州,是九个孩子中的老大。他父亲是亿万富翁大卫·尼尔曼,创建了多家商务航空公司。丹尼尔自幼生活在富人聚居的郊区。他回来时,我问他,这是他一直想要的生活吗?“是的。”他说,“我本以为汉娜会乐意在家带孩子,但她说:‘我自幼就看着我父母一起工作,所以我们也要一起工作,不管做什么。’”

两人经朋友介绍,相识于一场大学篮球赛,他当时23岁,比她大近两岁。“我一看到她,就想和她在一起。”他说,“简直迫不及待。我当时就在想‘我要娶她’。但一连六个月,她都不愿和我约会。”

一天,汉娜告诉丹尼尔,她要搭乘从盐湖城飞往纽约的航班,飞五个小时回茱莉亚学院。她还不知道他爸爸就是那家航司的老总。“当时,丹尼尔对我说:‘我也要坐那趟航班!’”汉娜回忆道,“我记得我们去办登机手续时,工作人员告诉我,我们的座位是挨在一起的。我当时还在想,这怎么可能,太巧了吧!”丹尼尔笑着解释:“其实我偷偷打了个电话。”他让航司动了点手脚。于是,他们的第一次约会就这样开始了。

“那时,我认为我们应该先谈一年恋爱再结婚,这样我就能完成学业。”她继续说道,“而丹尼尔却说‘不行,要立马结婚’。”于是,一个月后,他们就订了婚;两个月后便结成连理,搬进了丹尼尔在上西区租的一套公寓里。又过了三个月,她怀孕了。

后来,丹尼尔要去他父亲的安保公司担任主管,便将他们的小家搬到了巴西里约热内卢。没过几年,汉娜就有了三个不到四岁的孩子。起初,她还从事了一阵子舞蹈工作。最终,一家人搬至犹他州定居。

“结婚头几年真的很难,我们牺牲了很多。”她说,“但我们确实曾经憧憬过,像这样归隐田园——”丹尼尔插话道:“现在也很憧憬。”我问汉娜,究竟牺牲了什么。“我放弃了舞蹈,很不容易,像是放弃了部分自我。丹尼尔也放弃了他的职业抱负。”

我望着广袤的田野,却不敢苟同。丹尼尔想生活在无垠的西部荒野,他们就搬来了这里;他想务农,他们就务农;他喜欢每周来一次约会之夜,他们就去约会;他不喜欢住家保姆,家里就没有保姆。唯一一个本该属于汉娜的空间是座小谷仓,她想改造成芭蕾舞室,结果却成了孩子们的教室。

丹尼尔想带我去看看新建的奶牛场,汉娜则要回屋给孩子们做午饭。我们先后参观了灌溉渠(他做了讲解)、办公室(他做了讲解)和挤奶站(他做了讲解)。我看了看表,觉得时间不多了,有些焦虑。我想和汉娜谈谈。

“最后再参观一个地方。”他说。这时,汉娜打来了电话。“好的。”他对她说,“我们正往你那儿走呢。”然后,他驱车朝着全然相反的方向驶去,开到田野里,带我去看另一条灌溉渠。

| 超级妈妈 |

最后,我们回到了厨房,坐在餐桌旁,孩子们在周围不停地来了又去。一个孩子在我的录音笔旁“咔嚓咔嚓”地开罐头,一个孩子从烤箱里端出了一整只烤鸡,另外三个孩子便都拿着叉子围拢来,就着烤盘吃了起来。还有一个孩子把一桶牛奶洒在了地板上。我还有半个小时可以和汉娜谈谈,半小时后她就要带几个孩子去上芭蕾课了。

我发现她家没有电视。“我们都用电脑看。”她的一个女儿说。是看网络视频吗?“不是,只能看电视剧《草原小屋》。”那你们用平板电脑吗?“不用。”另一个女孩说,“不过我们可以玩丢手绢、长曲棍球和跳蹦床,这就够了。”那手机呢?“没有。”年纪较大的乔治接话道,“有时我们会和表兄弟一起玩手机,然后就有些上瘾。”

他们有清洁工,但没有请人帮忙照看孩子。家里的采买全是汉娜一个人的事,而且还要带着孩子一起去,然后从原材料开始做饭。与典型的传统家庭关系不同,丹尼尔会亲自带孩子,领着他们去农场,洗全家人的衣服。孩子们之间也很懂得相互照顾——他们这么多人,似乎已经形成了一个自给自足的小团体。不过,汉娜有时还是会累病,整整一周都下不了床。

卧室也是她生孩子的地方,只有亨利和玛莎是在医院出生的。“生完他俩,我就觉得我可以居家生产了。”她说,“我喜欢在家生孩子。家里很安静。”她生产也不用镇痛剂。为什么?“不知道,我就是不爱用。”她顿了顿,“只有生玛莎的时候用了镇痛。我当时预产期超了两周,玛莎又有10磅重,丹尼尔也不在我身边……”她压低了声音。丹尼尔此时正在外面接电话。“所以我打了硬脊膜外麻醉,感觉很美妙。”那天丹尼尔在哪儿?“那天要装运肉制品,他在现场监工。”麻醉挺好的,对吧?她顿了顿,微笑起来,“确实还不错。”

我想问问她节育的事,但孩子们就在旁边,而且丹尼尔也回来了。你今后——我有意停顿了一下,然后目不转睛地看着她——会有计划地生育吗?

“不会。”丹尼尔替她回答了。

就在这时,一个小女孩高喊道:“妈妈——妈妈——妈妈!我想去上芭蕾课了!”

我似乎无法直接从汉娜口中得到任何答案,因为她的丈夫或小孩总是要来纠正她、打断她,乃至替她作答。以往让我陷入苦战的,通常都是嘴硬的好莱坞公关人员。但今天,我的对手却是一群不停要找妈妈的幼童,还有一个自以为是的丈夫。

离开前,我问她,为什么要一边生产一边去参加这些选美比赛?“我姊妹给我打电话说:‘有个犹他州夫人的选美比赛,我们一起去参加吧。’只是为了——”她指了指身边的孩子说,“调剂一下。”

那她那些亮闪闪的礼服呢?以前是放在卧室的衣柜里,但她的东西加上丹尼尔、亨利、查尔斯、乔治、弗朗西斯、洛伊丝、玛莎、梅布尔和弗洛拉的东西,已把柜子塞得满满当当,放不下了。所以丹尼尔就把礼服都放进了车库里。

编辑:要媛