瑞舒伐他汀与阿托伐他汀治疗对脑血管病患者疗效及不良反应的对比研究

【摘要】目的 分析瑞舒伐他汀与阿托伐他汀治疗对脑血管病患者的疗效与安全性,以及对其血脂、炎症反应的影响。方法 选取2022年1月至2023年12月监利市第二人民医院收治的脑血管病患者80例,以随机数字表法分为对照组(40例,采用常规治疗+阿托伐他汀治疗)与观察组(40例,采用常规治疗+瑞舒伐他汀治疗)。两组患者均治疗6个月。比较两组患者治疗后的临床疗效,治疗前后血脂、炎症因子水平,以及治疗期间不良反应发生情况。结果 观察组治疗后总有效率高于对照组;两组患者治疗后低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、总胆固醇(TC)、三酰甘油(TG)及血清白细胞介素-6、肿瘤坏死因子-α、C-反应蛋白水平均较治疗前改善,且观察组改善幅度均大于对照组(均P<0.05);两组患者不良反应总发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。结论 相较于阿托伐他汀治疗,脑血管病患者应用瑞舒伐他汀治疗对改善血脂水平的作用更佳,还可减轻炎症反应,有助于提高治疗效果,且安全性较好。

【关键词】脑血管病 ; 瑞舒伐他汀 ; 阿托伐他汀 ; 疗效 ; 血脂 ; 不良反应

【中图分类号】R743.3 【文献标识码】A 【文章编号】2096-3718.2024.23.0142.03

DOI:10.3969/j.issn.2096-3718.2024.23.044

脑血管病主要是由于脑组织出血或缺血引起的一类疾病,其发病较急,表现多样,常见症状为突发的肢体无力或麻木、言语不清、意识障碍、平衡失调等。研究表明,脑血管病是导致全球范围内死亡和残疾的重要原因之一,特别是在老年人群中,其发病率逐年升高[1]。高胆固醇血症是引发脑血管病的重要危险因素之一,主要表现为胆固醇代谢异常,若治疗不及时,可导致动脉粥样硬化,因此,降低胆固醇水平有利于预防和治疗脑血管病[2]。瑞舒伐他汀和阿托伐他汀作为临床常用的他汀类药物,具有改善血管内皮细胞功能、调节血脂水平等作用,已广泛应用于胆固醇管理与心血管疾病的预防中,两种药物均可抑制羟甲基戊二酰辅酶A还原酶的活性,阻断胆固醇的合成过程,抑制其在体内堆积,从而调节低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)水平,减轻其对脑血管壁的损伤,有助于预防脑血管疾病的发生[3],但其在疗效与不良反应方面的研究仍不充分,未能针对性地用药以更好地促进患者的恢复。基于此,本研究选取80例脑血管病患者,旨在对比应用瑞舒伐他汀与阿托伐他汀治疗的效果与安全性,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取监利市第二人民医院2022年1月至2023年12月收治的脑血管病患者80例,以随机数字表法分组。对照组(40例)患者中男、女性分别为22例、18例;病程3~44 h,平均(24.05±3.46)h;缺血性脑血管病22例,出血性脑血管病12例,其他6例;年龄20~78岁,平均(58.25±5.57)岁。观察组(40例)患者中男、女性分别为24例、16例;病程3~45 h,平均(24.44±3.42)h;缺血性脑血管病20例,出血性脑血管病15例,其他5例;年龄20~78岁,平均(57.65±6.64)岁。比较两组患者一般资料,差异无统计学意义(P>0.05),组间可比。纳入标准:⑴符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》[4]中的相关诊断标准;⑵经影像学确诊;⑶治疗前未服用过他汀类药物。排除标准:⑴伴活动性肝病、肝硬化或肝功能异常;⑵伴肾功能不全;⑶怀孕或哺乳期妇女;⑷对瑞舒伐他汀或阿托伐他汀有过敏史;⑸同期参与其他临床研究。本研究经监利市第二人民医院医学伦理委员会批准,且所有患者均已签署知情同意书。

1.2 治疗方法 入院后,患者均接受常规治疗,口服阿司匹林肠溶片(金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂,国药准字H32023680,规格:300 mg/片),300 mg/次,1次/d,并根据患者实际情况实施降压、降糖等对症治疗。对照组患者接受阿托伐他汀钙片(江西制药有限责任公司,国药准字H20234167,规格:20 mg/片),20 mg/次,1次/d。观察组患者接受瑞舒伐他汀钙片(常州制药厂有限公司,国药准字H20203480,规格:20 mg/片),20 mg/次,1次/d。两组均持续治疗6个月。

1.3 观察指标 ⑴临床疗效。治疗后,依据《中国脑血管病防治指南》[5]评估疗效:血清总胆固醇(TC)水平下降>20%,血清三酰甘油(TG)水平下降>40%判定为显效;10%<血清TC水平下降≤20%,20%<血清TG水平下降≤40%判定为有效;血清TC、TG水平均未改善判定为无效。总有效率=显效率+有效率。⑵血脂水平。分别于治疗前后采集患者外周静脉血5 mL,离心(3 500 r/min,10 min),取上层血清,以比浊法测定患者血脂水平,包括TC、TG、LDL-C、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)。⑶炎症因子。采集血样与处理方法同⑵,以酶联免疫吸附试验测定血清白细胞介素-6、肿瘤坏死因子-α、C-反应蛋白水平。⑷不良反应。记录患者不良反应(便秘、恶性呕吐、腹胀)发生情况。不良反应总发生率为各项发生率之和。

1.4 统计学方法 采用SPSS 22.00统计学软件分析数据,计数资料以[例(%)]表示,采用χ2检验,等级资料采用秩和检验;计量资料经S-W检验,符合正态分布,以( x ±s)表示,组间比较采用独立样本t检验,组内治疗前后比较采用配对t检验。P<0.05为差异统计学意义。

2 结果

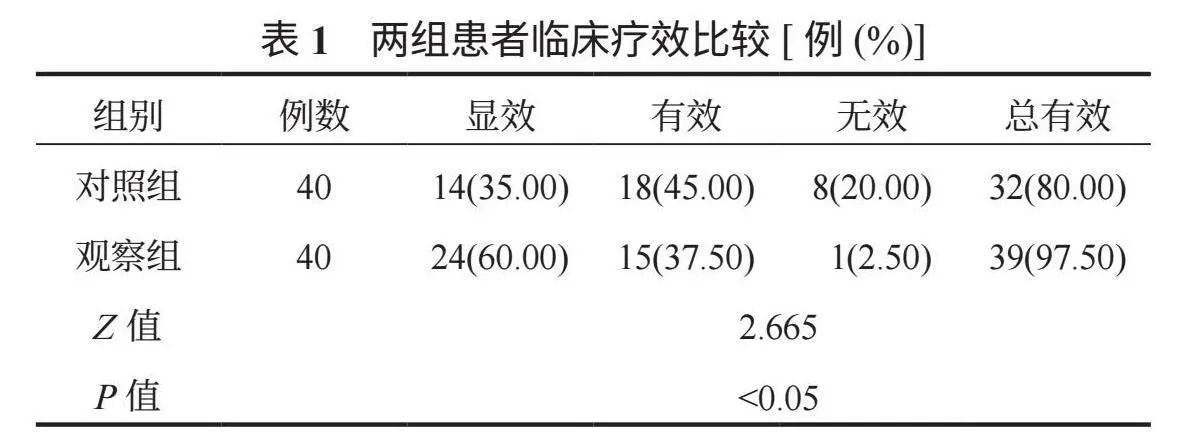

2.1 两组患者临床疗效比较 观察组治疗后临床疗效高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

2.2 两组患者血脂水平比较 两组患者治疗后HDL-C、LDL-C、TC、TG水平均较治疗前改善,且观察组变化幅度均大于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表2。

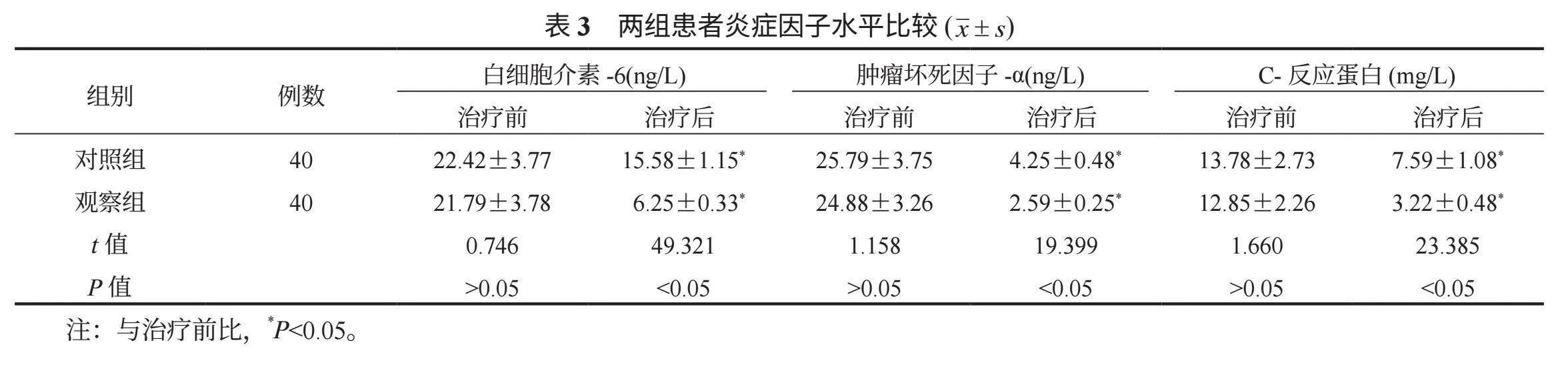

2.3 两组患者炎症因子水平比较 两组患者治疗后血清白细胞介素-6、肿瘤坏死因子-α、C-反应蛋白水平均较治疗前降低,且观察组均低于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表3。

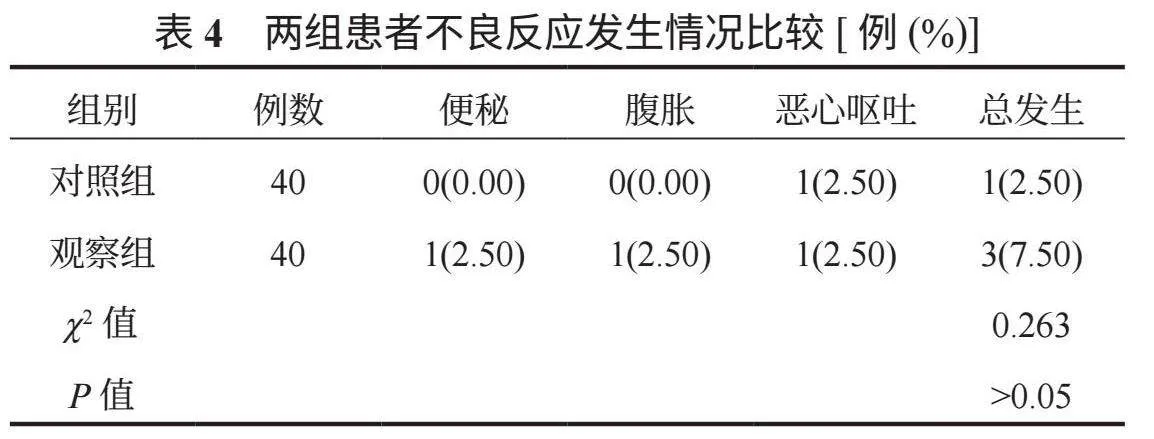

2.4 两组患者不良反应发生情况比较 两组患者不良反应总发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表4。

3 讨论

脑血管病的发生与动脉粥样硬化、高血压、糖尿病、高胆固醇血症、吸烟、酗酒、肥胖及家族史等多种因素密切相关[6]。现阶段,临床针对脑血管病的治疗分为急性期治疗和慢性期管理,对于缺血性脑血管病,急性期的治疗目的是快速恢复脑供血,常采用静脉溶栓和机械取栓等治疗,出血性脑血管病则需要手术治疗以减轻颅内压力;慢性期的管理多采用抗血小板药物、抗凝治疗、降压药物等常规治疗方案,可抑制血小板聚集,保护脑细胞,但在抑制LDL-C表达方面效果较差,无法有效改善血管内皮细胞的功能,且治疗期间服用抗血小板药物可能导致脑血管出血的发生风险增加,影响治疗效果[7]。

现阶段,瑞舒伐他汀和阿托伐他汀是目前在慢性期管理中应用较为广泛的降脂药物,均具有调节血脂、抗氧化、抗炎等作用,还可调节平滑肌细胞的增殖、凋亡过程,有助于延缓动脉粥样硬化进展,预防心血管事件的发生,改善预后[8]。但两种药物发挥降血脂的作用机制不同,其中阿托伐他汀作为羟甲基戊二酰辅酶A还原酶抑制剂,可有效下调其表达水平,从而调节脂蛋白表达,还可减轻血管内皮细胞的损伤,保护血管壁的完整性,改善脑组织的血液循环[9];瑞舒伐他汀可通过增加机体LDL-C受体的数目以加快其代谢,并抑制胆固醇合成以降低LDL-C水平,从而调节血脂水平;还可通过促进心肌细胞内线粒体的合成以增强其能量代谢,改善心室泵血功能,维持患者脑组织的血流动力学稳定[10]。

本研究结果显示,两组患者治疗后血脂水平均较治疗前改善,且观察组改善幅度均大于对照组;观察组临床总有效率高于对照组,这提示在脑血管病患者的治疗中,应用瑞舒伐他汀药物治疗可有效改善患者的血脂水平,提高治疗效果。分析其原因为,相较于阿托伐他汀药物,瑞舒伐他汀药物能够抑制血小板聚集,调节血液黏度,抑制β淀粉样蛋白和载脂蛋白的合成,改善血管内皮功能,有助于调节血脂代谢,并促使一氧化氮水平升高,促进血管扩张,加大心肌供血,改善脑组织血液循环;同时,瑞舒伐他汀药物起效较快,且半衰期较长,能够长时间地发挥降血脂作用,减少胆固醇在脑血管壁内的沉积,提高治疗效果[11]。

巨噬细胞、单核细胞等分泌的促炎因子会加剧脑组织损伤,从而影响血管内皮细胞的功能,进一步加快斑块的形成,最终会影响患者恢复。本研究结果显示,两组患者治疗后炎症因子水平均较治疗前降低,且观察组均低于对照组。这提示相较于阿托伐他汀药物治疗,应用瑞舒伐他汀治疗脑血管病患者可有效控制其炎症反应。分析其原因为,瑞舒伐他汀可通过降低血液黏度,调节血脂水平,从而抑制血栓的形成,减轻血管壁的损伤;同时,可通过激活过氧化物酶体受体的表达来发挥抗氧化作用,有助于抑制巨噬细胞、单核细胞激活,抑制血清C-反应蛋白、肿瘤坏死因子-α、白细胞介素-6等炎症因子分泌,阻断炎症因子与脂蛋白的结合过程,抑制斑块形成,从而减轻机体炎症反应水平,有助于控制疾病进展[12]。

他汀类药物经肝脏代谢,易导致患者出现腹胀、消化不良、便秘等不良反应,治疗过程中可通过减少药物剂量或停药以降低不良反应的发生。本研究中,两组患者不良反应总发生率比较无差异。这提示在脑血管病的治疗中,应用瑞舒伐他汀与阿托伐他汀治疗的安全性均较好。分析其原因为,患者对药物的不良反应会受到基础疾病、机体代谢水平等差异的影响,且本研究的样本来源较单一,多种因素共同作用可能会导致结果有一定偏差。

综上,相较于阿托伐他汀治疗,应用瑞舒伐他汀治疗脑血管病对患者血脂水平的改善效果更佳,并能减轻炎症反应,有助于提高治疗效果,且安全性良好,临床治疗时可依据患者情况选择合适药物。但本研究仍存在一定的局限性,未充分考察血流动力学、神经功能指标等,后续应深入研究,为临床优化用药方案提供参考。

参考文献

曹平, 汪锦娟, 戈陈艳, 等. 不同剂量瑞舒伐他汀治疗急性缺血性脑梗死患者的效果及对血清基质金属蛋白酶-9和血浆胎盘生长因子水平的影响[J]. 药学服务与研究, 2021, 21(1): 74-76.

冯英娜, 邸钰蓉, 贾玉娟, 等. 不同他汀类药物对心脑血管疾病病人低密度脂蛋白胆固醇影响的网状Meta分析[J]. 中西医结合心脑血管病杂志, 2022, 20(3): 413-419.

张琳, 曹甜甜, 吕俊刚, 等. 瑞舒伐他汀与阿托伐他汀对脑小血管病患者血脂、血小板聚集率、炎症因子水平及认知功能的比较[J]. 脑与神经疾病杂志, 2022, 30(2): 117-120.

中华医学会神经病学分会, 中华医学会神经病学分会脑血管病学组. 中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018[J]. 中华神经科杂志, 2018, 51(9): 666-682.

卫生部疾病控制司, 中华医学会神经病学分会. 中国脑血管病防治指南( 节选 )[J]. 中国现代神经疾病杂志, 2007, 7(1): 17, 70.

周宾, 陈士东, 刘晓. 缺血性脑血管病患者脑微出血危险因素及抗血小板治疗的影响[J]. 医药论坛杂志, 2022, 43(3): 59-62.

孟霞, 张星, 吕微, 等. 缺血性脑血管病二级预防药物依从性与卒中复发的关系研究[J]. 中国卒中杂志, 2019, 14(7): 653-659.

田田, 赵殿儒, 贾媛媛, 等. 瑞舒伐他汀与阿托伐他汀对急性冠状动脉综合征患者的临床作用比较[J]. 解放军医药杂志, 2019, 31(12): 57-59, 68.

赵燕云, 刘晓丽, 符大勇, 等. 阿托伐他汀钙强化降脂在缺血性脑血管病二级预防中的应用[J]. 中风与神经疾病杂志, 2019, 36(4): 340-341.

邢策, 余静, 孙守刚, 等. 不同剂量瑞舒伐他汀对冠心病慢性心力衰竭PCI术后病人血脂、炎性因子及左心功能的影响[J]. 中西医结合心脑血管病杂志, 2021, 19(15): 2580-2583.

闫苹屏. 瑞舒伐他汀与阿托伐他汀在老年冠心病合并高脂血症治疗中的临床效果对比[J]. 中国医药导刊, 2021, 23(7): 500-504.

黄晓霞, 寇菲, 吴一泓. 瑞舒伐他汀与阿托伐他汀治疗急性心肌梗死并发心房颤动患者的疗效对比研究[J]. 心脑血管病防治, 2022, 22(6): 42-45, 70.