两种髓内钉系统治疗老年股骨粗隆间骨折的临床疗效分析

【摘要】目的 分析股骨近端防旋髓内钉(PFNA)与联合加压交锁髓内钉(InterTan)治疗老年股骨粗隆间骨折患者的疗效,以及对其血红蛋白、髋关节功能的影响。方法 回顾性分析2018年1月至2021年1月福建医科大学附属漳州市医院收治的96例老年股骨粗隆间骨折患者的临床资料,根据治疗方式不同分为PFNA组(57例,采用PFNA治疗)和InterTan组(39例,采用InterTan治疗)。两组患者均术后随访1年。比较两组患者围术期指标,术后1、3、5 d血红蛋白丢失量,术后1、3个月、末次随访时Harris髋关节功能评分,以及随访期间并发症发生情况。结果 PFNA组手术时间短于InterTan组,术中出血量少于InterTan组;术后1、3、5 d两组患者血红蛋白丢失量均呈升高趋势,但PFNA组均低于InterTan组;术后1、3个月、末次随访时两组患者Harris髋关节功能评分均呈升高趋势(均P<0.05);但两组患者住院时间、骨折愈合时间、Harris髋关节功能评分及并发症总发生率比较,差异均无统计学意义(均P>0.05)。结论 两种髓内钉方式治疗老年性股骨粗隆间骨折均可促进骨折愈合,改善患者的髋关节功能,且安全性较好,但相较于InterTan治疗,PFNA治疗老年性股骨粗隆间骨折操作较简单,引起的手术创伤较小,能够缩短手术时间,降低术中出血量,有助于改善术后隐性失血,降低血红蛋白丢失量。

【关键词】股骨粗隆间骨折 ; 股骨近端防旋髓内钉 ; 联合加压交锁髓内钉 ; 血红蛋白 ; 髋关节功能

【中图分类号】R683.42 【文献标识码】A 【文章编号】2096-3718.2024.23.0067.03

DOI:10.3969/j.issn.2096-3718.2024.23.021

老年人易发生骨质疏松性骨折,其中以股骨粗隆间骨折的发生率较高,多表现为行走受限、股骨疼痛等[1]。保守治疗恢复较慢,且风险较高,患者易出现骨折畸形、髋内翻、感染、下肢深静脉血栓等并发症,严重时可威胁患者生命安全[2]。而手术治疗能够加快骨折愈合以缓解患者疼痛,还能减少患者长期卧床后的相关并发症的发生,提高患者的生活质量[3]。现阶段,以股骨近端防旋髓内钉(PFNA)和联合加压交锁髓内钉(InterTan)为代表的髓内钉技术目前已广泛应用于骨折的治疗中,两种治疗方式均具有操作简便、创伤小、对软组织的破坏较小等优点,其中PFNA能够提高抗旋转能力,增强髋关节的稳定性,而InterTan是双钉系统,能够减少骨折远端的应力集中程度,其对股骨的固定效果较好[4],但关于两种方式的治疗效果仍有一定争议。基于此,本研究旨在分析应用PFNA、InterTan治疗对老年性股骨粗隆间骨折的效果,以期为临床治疗提供相关依据,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析2018年1月至2021年1月福建医科大学附属漳州市医院收治的96例老年性股骨粗隆间骨折患者的临床资料,依据治疗方式不同分为PFNA组(57例)与InterTan组(39例)。PFNA组患者中男性23例,女性34例;年龄61~89岁,平均(71.23±8.23)岁;受伤至术前时间1~5 d,平均(3.09±0.28)d;合并基础疾病:糖尿病15例,高血压20例,肺病13例,心脏病5例;国际内固定研究协会(AO)分型[5]:A1型18例,A2型32例,A3型7例;病因:水平面摔伤49例,车祸伤4例,高处摔伤4例。InterTan组患者中男性14例,女性25例;年龄56~89岁,平均(72.03±8.75)岁,受伤至术前时间0.5~6 d,平均(3.17±0.36)d;合并基础疾病:糖尿病11例,高血压15例,肺病8例,心脏病2例;AO分型:A1型11例,A2型21例,A3型7例;病因:水平面摔伤27例,车祸伤9例,高处摔伤3例。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),组间可比。纳入标准:⑴符合《实用骨科学(第4版)》[6]中股骨粗隆间骨折的诊断标准,并经影像学检查确诊;⑵闭合性股骨粗隆间骨折;⑶单侧骨折,首次发病;⑷采用PFNA或InterTan治疗;⑸骨密度T值≤ - 2.5标准差(SD)。排除标准:⑴开放性骨折;⑵病理性骨折;⑶既往有患侧髋部手术病史。本研究经福建医科大学附属漳州市医院医学伦理委员会批准。

1.2 手术方法 所有患者术前均行心脏及双下肢彩超、心电图等检查。PFNA组采用PFNA治疗,患者取平卧位,采用全身麻醉,在移动式平板C形臂X射线机(南京普爱医疗设备股份有限公司,型号:PLX119C)的引导下对骨折处进行闭合复位,确保复位良好。于患侧股骨大粗隆外上方作一长约6 cm的纵行切口,钝性分离皮下组织及肌肉,定位股骨大粗隆顶点,用电钻钻入1枚导针。应用C形臂X射线机透视正侧位明确导针的位置,沿导针方向扩大进针点,逐步扩髓,并置入直径与长度合适的PFNA主钉。于切口下方作一2 cm的切口,分离皮下组织,沿股骨颈方向置入螺旋刀片并锁定,最后于股骨中远端作一1 cm切口,置入1枚远端交锁钉,拆除外导向器,锁入尾帽螺钉,冲洗、缝合切口。InterTan组采用InterTan治疗,体位、麻醉及骨折复位同PFNA组,于患侧股骨大粗隆上方作一切口,钻入导针,定位进针点后,空心钻扩大进钉点,扩髓并置入合适的InterTan主钉。在C形臂X射线机的引导下置入头钉导针,确认位置合适,沿导针置入第1枚头钉,使其尽可能靠近股骨颈下缘皮质,内侧缘靠近股骨头下方约5 mm,随后拧入第2枚加压钉,根据骨折情况选择加压,拧紧拉力螺钉,通过外导向器在股骨远端拧入1枚锁定钉,最后拧入尾帽螺钉,冲洗后闭合切口。

所有患者术后常规应用二代头孢预防术后感染,于术后12 h根据患者体质量应用低分子肝素钠,补充维生素D、钙片等抗骨质疏松的综合治疗,并指导患者进行股四头肌、踝泵运动预防下肢深静脉血栓形成,同时根据患者的全身情况及骨折愈合情况决定患肢负重下地行走功能锻炼。两组患者术后持续门诊随访1年。

1.3 观察指标 ⑴围术期指标。记录两组患者手术时间、术中出血量、住院时间、骨折愈合时间。⑵血红蛋白丢失量。分别于术前、术后1、3、5 d抽取两组患者空腹静脉血3 mL,离心(3 000r/min,10 min),取上层血清,检测患者血红蛋白水平,并分别计算术后1、3、5 d血红蛋白丢失量。⑶髋关节功能。于术后1、3个月、末次随访时,应用Harris髋关节功能评分量表[7]评估患者髋关节功能,总分100分,评分越高代表患者髋关节功能越好。⑷并发症。统计患者术后随访期间内固定失效、股骨坏死的发生情况。并发症总发生率为各项并发症发生率之和。

1.4 统计学方法 应用SPSS 20.0统计学软件分析数据,计量资料经S-W检验,均符合正态分布,以( x ±s)表示,组间比较采用独立样本t检验,组内不同时间点之间比较采用配对t检验;计数资料以[例(%)]表示,采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

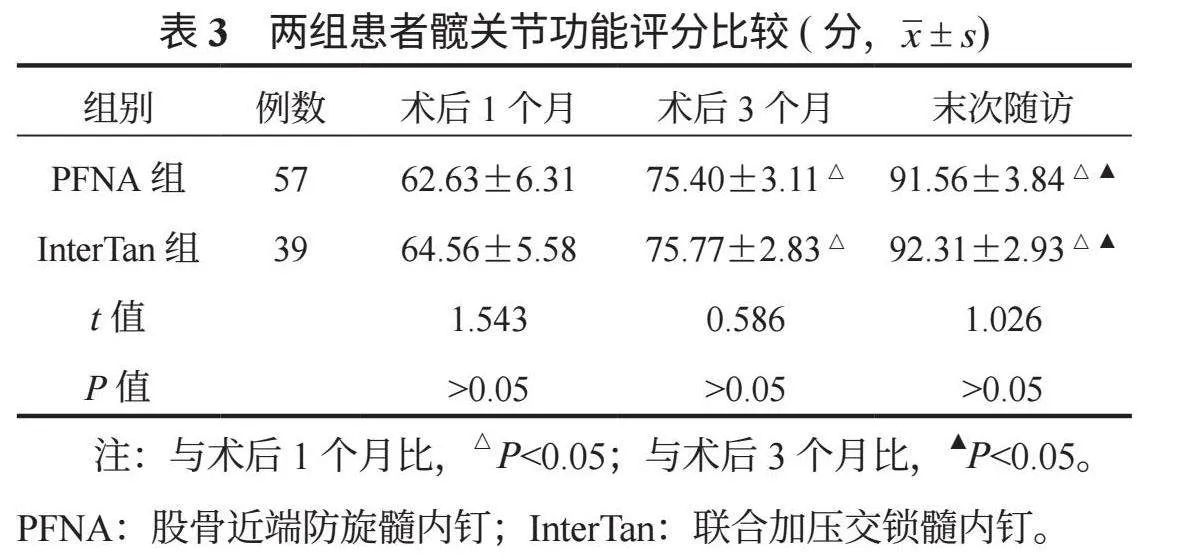

2.1 两组患者围术期指标比较 PFNA组手术时间短于InterTan组,术中出血量少于InterTan组,差异均有统计学意义(均P<0.05);两组患者住院时间、骨折愈合时间比较,差异均无统计学意义(均P>0.05),见表1。

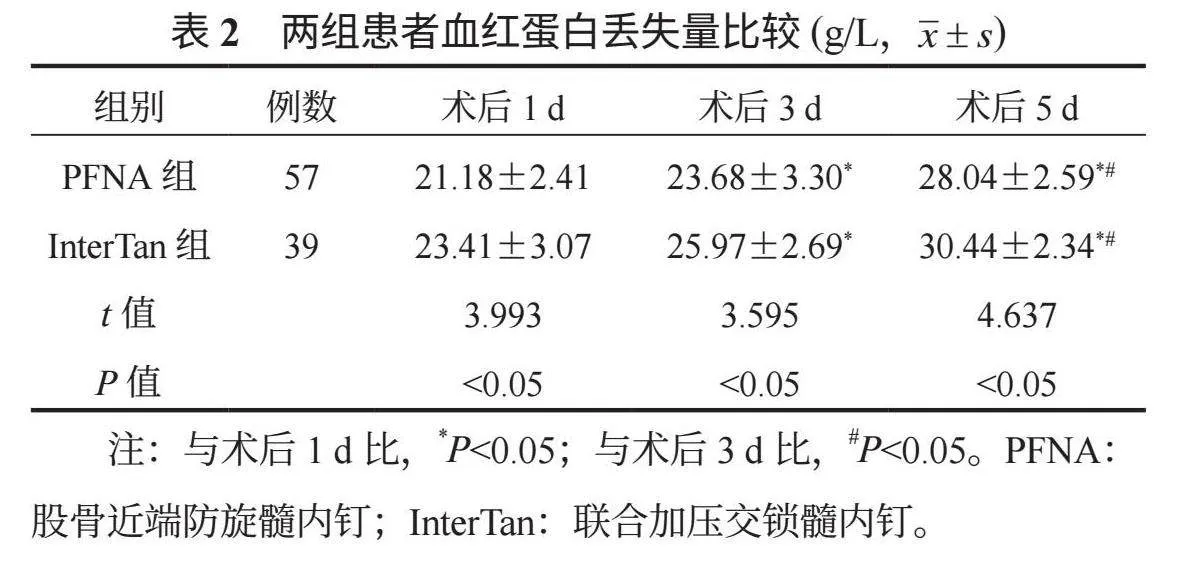

2.2 两组患者血红蛋白丢失量比较 术后1、3、5 d两组患者血红蛋白丢失量均呈升高趋势,但PFNA组均低于InterTan组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表2。

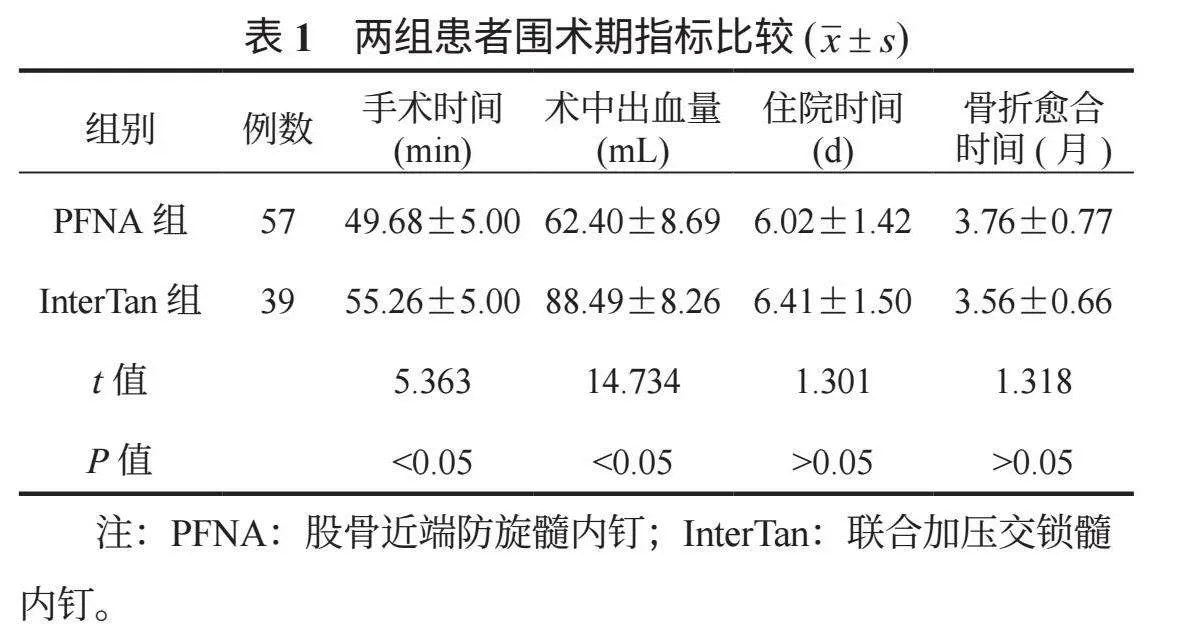

2.3 两组患者髋关节功能评分比较 术后1、3个月、末次随访时,两组患者Harris髋关节功能评分均呈升高趋势,差异均有统计学意义(均P<0.05);但两组间比较,差异均无统计学意义(均P>0.05),见表3。

PFNA:股骨近端防旋髓内钉;InterTan:联合加压交锁髓内钉。

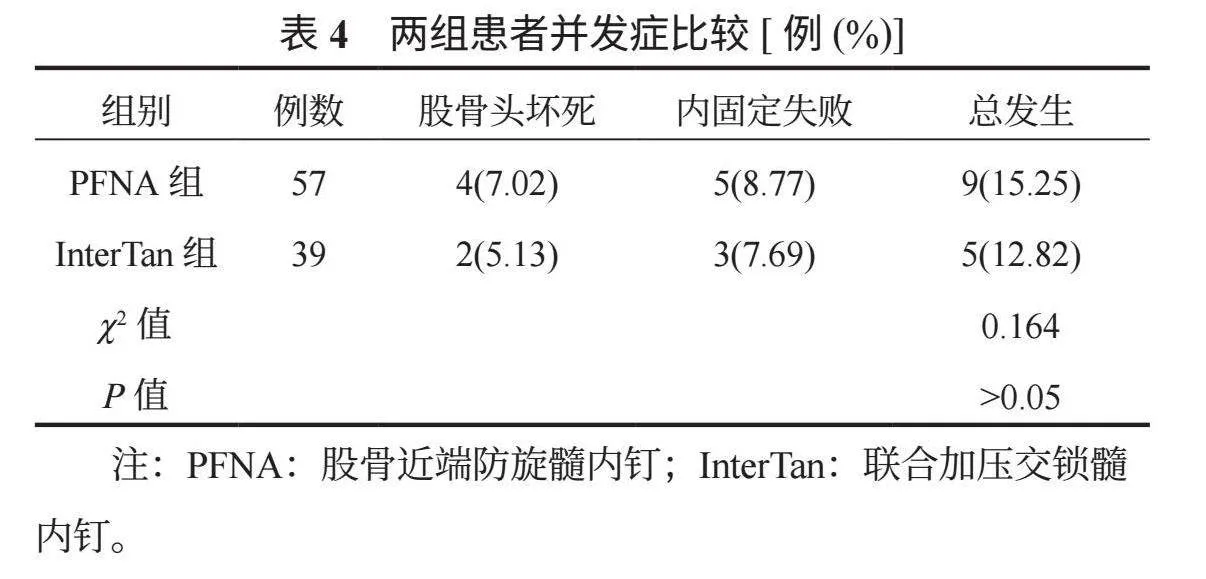

2.4 两组患者并发症比较 两组患者并发症总发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表4。

3 讨论

股骨粗隆间骨折是临床上最为常见的老年骨质疏松性髋部骨折,由于股骨转子部位的解剖特点,其血运较丰富,愈合后易造成髋内翻,采用保守治疗的效果不甚理想,且长期卧床容易引起压迫部位溃疡、下肢静脉血栓形成等情况,导致其死亡率升高[8]。近年来,由于内固定器械的不断发展、微创技术的应用,以及快速康vzEMg1ZfsRkO4bPmNFGcWQ==复理念的推广,临床治疗上要求对老年髋部骨折的处理越来越微创化和快速化。髓内固定与髓外固定治疗均能够提供可靠的固定强度,维持骨折端的稳定,进而缓解患者的疼痛,提高患者的生存质量,但相较于髓外固定,髓内固定引起的创伤更小,有助于患者早期下床活动[9]。PFNA与InterTan均属于临床常用的髓内固定方法,其中PFNA侧重闭合复位,其切口较小,引起的创伤较小,可抵抗股骨头旋转,减少髋内翻的发生;InterTan的双钉设计可增强骨折端的稳定性,缓解疼痛,促进患者术后早期髋关节功能重建。

本研究结果显示,PFNA组手术时间短于InterTan组,术中出血量少于InterTan组,但两组患者住院时间、骨折愈合时间比较,差异均无统计学意义;术后1、3、5 d两组患者血红蛋白丢失量均呈升高趋势,但PFNA组均低于InterTan组。这提示相较于InterTan治疗,应用PFNA治疗老年股骨粗隆间骨折的操作相对简单,有助于缩短手术时间,降低术中出血量、术后隐性失血。分析其原因为,PFNA仅需单个主钉即可完成股骨远端的固定,其操作相对简单,可缩短手术时间,有助于降低术中出血量;且PFNA固定方式属于髓内中心固定,其稳定性较好,术中将螺旋刀片置于骨髓腔内,可发挥抗旋转作用,预防骨质丢失与螺钉切割,有助于减小对股骨周围血运的损伤,减少血红蛋白的丢失量[10]。而InterTan的双钉结构使得骨松质被压缩破坏的程度较大,且置入过程较繁杂,增加术中定位、透视的时间,最终延长手术时间,导致术中出血量增加;同时,InterTan双钉的置入会增加术中扩髓或调整主钉位置的次数,导致对股骨髓腔的破坏更大,进而引起患者术后隐性失血,血红蛋白丢失量较高[11]。

本研究中,术后1、3个月、末次随访时,两组患者Harris髋关节功能评分均呈升高趋势,但两组间比较,差异无统计学意义。这提示应用PFNA、InterTan治疗老年股骨粗隆间骨折均能促进骨折愈合,改善患者的髋关节功能。分析其原因为,PFNA与InterTan固定方式均符合股骨的解剖结构特点,其生物力学稳定性较好,可加快骨折端愈合,促进患者早期下床活动,改善髋关节功能;且二者均为微创手术,可减轻对骨折端血运、局部软组织的影响,有助于加快患者恢复[12]。本研究中,两组患者并发症总发生率比较,差异无统计学意义,这提示应用PFNA、InterTan治疗老年股骨粗隆间骨折均能加快骨折愈合,降低长期卧床引发的并发症,安全性均较好。

综上,应用InterTan、PFNA治疗老年性股骨粗隆间骨折患者均可促进骨折愈合,改善其髋关节功能,并降低术后长期卧床引发的并发症,但相较于InterTan治疗,PFNA治疗的操作简单,引起的手术创伤较小,能够缩短手术时间,降低术中失血量,有助于改善术后隐性失血,降低血红蛋白丢失量,临床治疗中可依据患者实际情况选择合适的治疗方式。但本研究仍存在一定的局限性,如未比较两组患者疼痛评分、关节活动度等,后续需进一步观察研究。

参考文献

崔永胜, 陈明新. InterTan髓内钉与PFNA治疗老年不稳定型股骨粗隆间骨折的临床研究[J]. 检验医学与临床, 2021, 18(23): 3478-3481.

汪胜, 李军, 左才红, 等. PFNA与InterTAN内固定治疗老年不稳定性股骨转子间骨折效果的对比[J]. 中国老年学杂志, 2023, 43(19): 4700-4703.

张全, 曾勇, 舒鑫. 不同手术方法治疗老年股骨粗隆间骨折效果及其生物力学研究[J]. 医用生物力学, 2020, 35(5): 602-607.

LI L, FANG X, GAO J, et al. Comparison of InterTAN and PFNA internal fixation for elderly patients with intertrochanteric fracture: a retrospective cohort study[J]. Pak J Med Sci, 2024, 40(4): 589-594.

周海东, 潘志军, 徐宏宇, 等. CT三维重建在股骨转子间骨折AO分型中的价值[J]. 临床骨科杂志, 2019, 22(1): 81-84, 88.

胥少汀, 葛宝丰, 徐印坎. 实用骨科学[M]. 4版. 北京: 人民军医出版社, 2012: 950-951.

张煜卓, 王成. 早期康复路径对髋关节置换术患者恢复进程和Harris评分的影响[J]. 实用临床医药杂志, 2020, 24(7): 129-132.

傅宏沛, 周云烽, 贾俊杰, 等. PFBN、InterTan、PFNA髓内钉内固定治疗老年股骨粗隆间骨折早期疗效比较[J]. 中国骨与关节损伤杂志, 2023, 38(10): 1058-1061.

房巍, 孙从府, 侯全运, 等. 髓内与髓外固定治疗老年股骨转子间骨折[J]. 中国矫形外科杂志, 2019, 27(14): 1335-1337.

蔡腾, 彭强, 王冰一, 等. 股骨近端防旋髓内钉内固定手术治疗老年股骨转子间骨折的效果及对髋关节功能的影响[J]. 中华实验外科杂志, 2022, 39(10): 2018-2021.

WANG W, NI B, SHEN H, et al. Meta-analysis of InterTan, PFNA and PFNA-II internal fixation for the treatment of unstable intertrochanteric fractures in elderly individuals[J]. Acta Orthop Belg, 2023, 89(1): 51-58.

于晨, 江龙海, 蔡大卫, 等. PFNA与InterTAN髓内钉治疗老年股骨转子间骨折疗效的Meta分析[J]. 中国骨伤, 2019, 32(2): 120-129.