玻璃体切割结合内界膜剥除治疗糖尿病性黄斑水肿患者的临床疗效

【摘要】目的 探究玻璃体切割结合内界膜剥除治疗对糖尿病性黄斑水肿(DME)患者黄斑中心视网膜厚度(CMT)、黄斑视网膜敏感度(RMS)的影响,为临床提升DME的治疗效果提供参考依据。方法 选取2023年1月至12月广州医科大学附属第四医院收治的50例DME患者,根据随机数字表法分为两组,对照组(25例,32眼,采用玻璃体切割治疗)和观察组(25例,37眼,采用玻璃体切割结合内界膜剥除治疗)。两组患者均随访6个月。观察比较两组患者术后3个月的临床疗效,术前与术后1、3个月CMT、RMS、眼压、最佳矫正视力,以及随访期间并发症发生情况。结果 术后3个月观察组患者疗效、总有效率均高于对照组;与术前比,术后1、3个月两组患者CMT均呈逐渐降低趋势,观察组均低于对照组,RMS均呈逐渐升高趋势,观察组均高于对照组;与术前比,术后1、3个月对照组患者眼压均呈降低趋势,观察组患者眼压均呈升高又降低趋势,术后1个月观察组较对照组更高;与术前比,术后1、3个月两组患者最佳矫正视力均呈逐渐降低趋势,观察组均较对照组更低(均P<0.05);两组患者术后3个月眼压及随访期间并发症总发生率比较,差异均无统计学意义(均P>0.05)。结论 采用玻璃体切割结合内界膜剥除治疗DME患者效果显著,可有效降低CMT,改善RMS及最佳矫正视力,且安全性良好。

【关键词】糖尿病性黄斑水肿 ; 玻璃体切割 ; 内界膜剥除 ; 黄斑中心视网膜厚度 ; 黄斑视网膜敏感度

【中图分类号】R774.1 【文献标识码】A 【文章编号】2096-3718.2024.23.0007.03

DOI:10.3969/j.issn.2096-3718.2024.23.003

糖尿病性黄斑性水肿(diabetic macular edema,DME)是由糖尿病引起的发生在眼睛视网膜黄斑区的慢性并发症,其中黄斑水肿与糖尿病性视网膜病变严重程度密切相关[1]。玻璃体切割是一种常用的眼科显微手术,可通过切除部分玻璃体,解除其对视网膜的牵拉,从而恢复黄斑正常形态,但部分患者经手术治疗后黄斑症状仍未缓解甚至加重[2]。有研究认为,在此基础上联合内界膜剥除,清除视网膜及玻璃体之间的内界膜,有效缓解黄斑区切线及垂直方向的牵拉力,从而改善视网膜的可塑性,且可清除玻璃体腔内的炎症因子等有害物质,促进炎症消退,进一步改善黄斑水肿[3]。基于此,本研究旨在探究玻璃体切割结合内界膜剥除的治疗效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2023年1月至12月广州医科大学附属第四医院收治的50例DME患者,根据随机数字表法分为两组,对照组(25例,32眼)和观察组(25例,37眼)。对照组患者中男性13例,女性12例;年龄42~67岁,平均(54.56±6.21)岁;眼压10~20 mmHg,平均(15.13±2.42) mmHg(1 mmHg=0.133 kPa);患病部位:左眼19只,右眼13只。观察组患者中男性14例,女性11例;年龄42~66岁,平均(54.29±5.83)岁;眼压10~20 mmHg,平均(15.21±2.38) mmHg;患病部位:左眼22只,右眼15只。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。纳入标准:⑴符合《糖尿病相关眼病防治多学科中国专家共识(2021年版)》 [4]中DME的相关诊断标准;⑵Ⅳ ~ Ⅴ期[5]病变;⑶认知功能正常。排除标准:⑴伴有心脑血管疾病;⑵存在严重的感染性疾病;⑶既往存在眼部手术史。本研究经广州医科大学附属第四医院医学伦理委员会审核批准,且患者及家属均已签署知情同意书。

1.2 手术方法 两组患者术前均需进行视力、眼压、眼底检查及光学相干断层扫描(OCT)等检查,以评估患者病情及黄斑水肿范围、严重程度。两组患者均进行局部麻醉。对照组采用玻璃体切割治疗,嘱患者取仰卧位,固定头部和眼睑,充分暴露手术区域后,进行常规消毒铺巾;于距离角膜缘3.5~4.0 mm巩膜处作25 G标准3通道切口,使用超声乳化玻璃体切割一体机(美国爱尔康公司,型号:constellation)置于玻璃体腔内,将部分混浊的玻璃体切除,并向周围逐渐扩大,暂时保留玻璃体后界膜;将混浊物全部清除干净直至看到视网膜,再次切除混浊的玻璃体,处理增殖性病变。若患者出现视网膜脱离或不稳定情况,可填充惰性气体或硅油,以帮助视网膜重新贴合,后关闭切口,覆盖无菌敷料,结束手术。观察组采用玻璃体切割结合内界膜剥除治疗,玻璃体切割操作同对照组,手术结束后采用5 mg/mL注射用吲哚菁绿(丹东医创药业有限责任公司,国药准字H20055881,规格:25 mg/支)对玻璃体腔内的内界膜进行30 s染色处理,以便清晰识别及剥除;随后在颞侧视网膜血管弓内的安全区域内,避免黄斑中心凹的敏感地带,使用内界膜镊掀起内界膜瓣,围绕黄斑中心凹进行精细的环形剥离,确保内界膜撕除的范围精确控制在大约2个视盘直径区域内。剥离结束后使用生理盐水冲洗手术区域,确保无染色剂及杂质残留。关闭切口,覆盖无菌敷料,结束手术。两组患者手术治疗均由同一组医生完成,术后遵医嘱使用抗生素、激素滴眼液等药物,以期预防感染。两组均术后随访6个月,并督促患者于术后1个月及3个月后复查。

1.3 观察指标 ⑴临床疗效。于术后3个月对两组患者进行疗效评价。显效:患者视力提高2行以上,黄斑水肿吸收程度大于80%;有效:患者视力提高1行及以上,黄斑水肿吸收程度在50%~80%;无效:患者视力未改善,黄斑水肿吸收程度小于50% [5]。总有效率=显效率+有效率。⑵黄斑中心视网膜厚度(CMT)及黄斑视网膜敏感度(RMS)。于术前、术后1、3个月应用眼科光学相干断层扫描仪3次元眼底像摄影装置(拓普康株式会社,型号:3DOCT-1Maestro2)检查两组患者CMT,应用微型视野计系统(日本尼德克株式会社,型号:MP-1)检查RMS。⑶眼压及最佳矫正视力。于术前及术后1、

3个月采用电脑非接触式眼压计(拓普康株式会社,型号:CT-80A)检测眼压;最佳矫正视力采用国际标准视力表进行检测,并转换为LogMAR进行比较。⑷并发症。观察随访期间两组患者玻璃体再积血、视网膜裂孔的发生情况。并发症总发生率等于各项并发症发生率之和。

1.4 统计学方法 采用SPSS 25.0统计学软件分析数据,计数资料以[例(%)]表示,采用χ2检验;计量资料经S-W检验符合正态分布,以( x ±s)表示,组间比较采用独立样本t检验,组内不同时间点之间比较采用配对t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

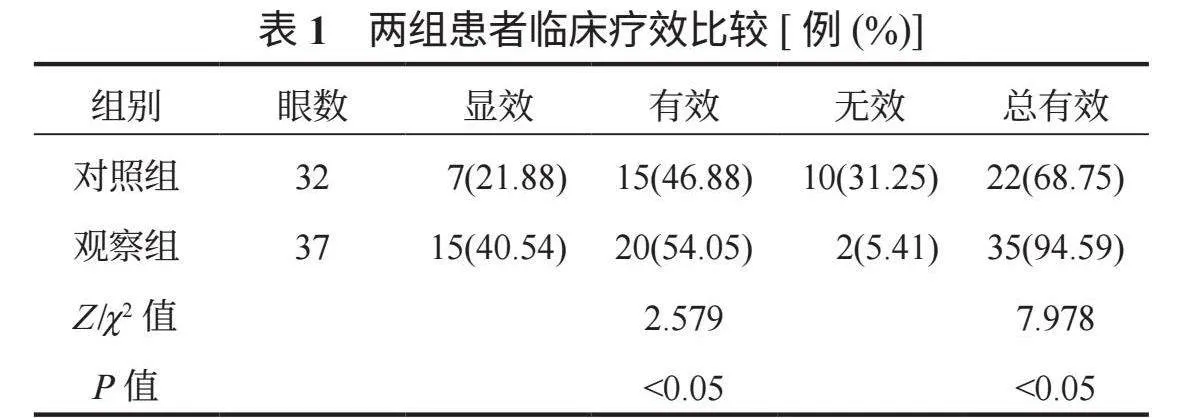

2.1 两组患者临床疗效比较 术后3个月观察组患者疗效、总有效率均高于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表1。

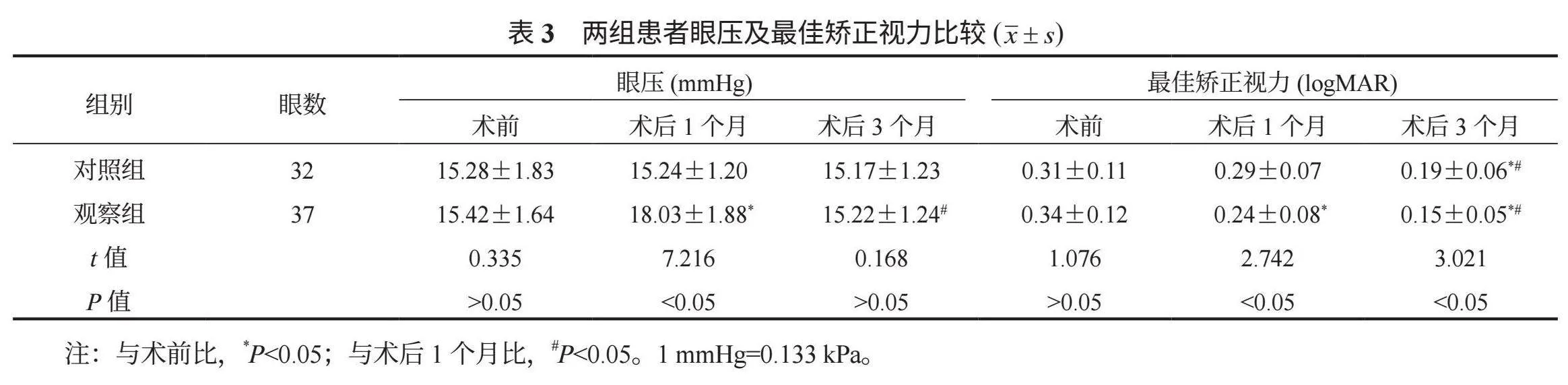

2.2 两组患者CMT、RMS比较 与术前比,术后1、3个月两组患者CMT均呈逐渐降低趋势,观察组均低于对照组,RMS均呈逐渐升高趋势,观察组均高于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表2。

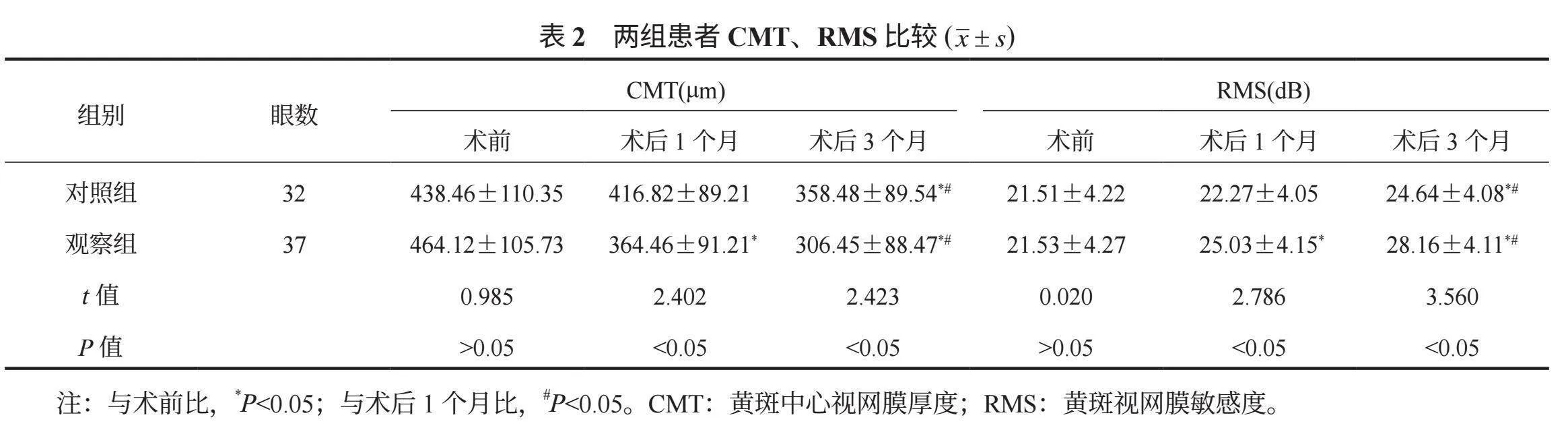

2.3 两组患者眼压及最佳矫正视力比较 与术前比,术后1、3个月对照组患者眼压均呈降低趋势,观察组患者眼压均呈升高又降低趋势,术后1个月观察组较对照组更高;与术前比,术后1、3个月两组患者最佳矫正视力均呈逐渐降低趋势,观察组均较对照组更低,差异均有统计学意义(均P<0.05);两组患者术后3个月眼压比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表3。

2.4 两组患者并发症比较 对照组患者发生玻璃体再积血5眼(15.63%),视网膜裂孔3眼(9.38%),并发症总发生8眼(25.00%);观察组患者玻璃体再积血2眼(5.41%),视网膜裂孔1眼(2.70%),并发症总发生3眼(8.11%),两组患者并发症总发生率比较,差异无统计学意义(χ2值=3.654, P>0.05)。

3 讨论

DME会导致患者出现视力下降、视物变形等症状,对患者影响较大。玻璃体切割可有效切除DME患者混浊的玻璃体,恢复透明的屈光间质,促进视网膜复位,改善患者视力,但该术式在治疗黄斑水肿时,需要对玻璃体及相关视网膜结构进行操作,容易对周围组织造成一定的干扰和损伤[6];内界膜剥除可解除对黄斑区的牵拉,减轻黄斑水肿,改变视网膜内多种细胞因子的分布和活性,改善血管通透性,减少液体渗漏到视网膜组织间隙形成水肿[7]。

本研究中,术后3个月观察组患者疗效、总有效率均高于对照组;术后1、3个月,观察组患者CMT均低于对照组,RMS均高于对照组,这提示DME患者采用玻璃体切割结合内界膜剥除治疗,效果显著。分析其主要原因为,玻璃体切割可通过切除部分混浊的玻璃体,去除玻璃体腔内的积血、积液及增殖膜等水肿组织,并清除黄斑区周围的硬性渗出及纤维血管膜,从而改善视网膜血液循环,降低CMT;同时去除水肿组织后,会解除视细胞受到的压迫,促使其恢复正常功能,从而提高RMS;内界膜剥除是在玻璃体切割基础上进一步清除视网膜与玻璃体之间的结构分界,即内界膜,从而有助于完全清除玻璃体后皮质、黄斑前膜及增厚的内界膜,因此可以彻底解除黄斑区切线及垂直方向的牵拉力,促使黄斑中心凹恢复正常形态结构,从而降低CMT [8]。

本研究中,术后1、3个月,观察组患者最佳矫正视力(logMAR)低于对照组;两组患者术后3个月眼压比较,差异无统计学意义。这提示DME患者采用玻璃体切割结合内界膜剥除治疗,可有效改善患者最佳矫正视力。玻璃体切割结合内界膜剥除通过切除混浊的玻璃体、剥除内界膜,可有效去除水肿源及牵拉因素,减少黄斑水肿,促使光线顺利达到视网膜,从而改善患者视力。在玻璃体切割与内界膜剥除术中,由于切除部分玻璃体、剥除内界膜,患者术后可能存在炎症反应、硅油或气体填充物的残留等问题,均会在一定程度上影响眼内的液体平衡,导致眼压在短时间内出现波动,但在手术结束后会逐渐恢复正常[9-10]。此外,本研究中两组患者并发症发生率比较,差异无统计学意义,这提示两种手术治疗方案安全性均良好。考虑也可能与选取例数不足有关,今后有待扩大例数,进行更为深入的研究。

综上,采用玻璃体切割结合内界膜剥除治疗DME患者,效果显著,可有效降低CMT,提高RMS,改善最佳矫正视力,且安全性良好,值得临床推广应用。

参考文献

王滨, 马华锋, 李会, 等. 糖尿病性黄斑水肿流行病学及发病机制的研究进展[J]. 眼科新进展, 2023, 43(8): 667-672.

翟军印, 陆亚玲, 张艺. 交泰归芍方联合玻璃体切割术治疗增殖性糖尿病视网膜病变合并黄斑水肿临床研究[J]. 山东中医杂志, 2023, 42(1): 38-44.

苏锐锋, 李晓红, 李新秀, 等. 内界膜剥除治疗顽固性糖尿病性黄斑水肿的疗效以及对视功能的影响[J]. 实用医学杂志, 2021, 37(14): 1811-1814.

中华医学会糖尿病学分会视网膜病变学组. 糖尿病相关眼病防治多学科中国专家共识(2021年版)[J]. 中华糖尿病杂志, 2021, 13(11): 1026-1042.

SCHMIDT-ERFURTH U, GARCIA-ARUMI J, BANDELLO F, et al. Guidelines for the management of diabetic macular edema by the european society of retina specialists (EURETINA)[J]. Ophthalmologica, 2017, 237(4): 185-222.

杨鸽, 杨洁, 鹿晓燕, 等. 玻璃体切割联合空气或硅油填充术对黄斑脱离型孔源性视网膜脱离患者黄斑区微血管结构的影响[J]. 眼科新进展, 2023, 43(5): 379-383.

李相军, 王敬怡, 李春燕, 等. 3种不同方案治疗糖尿病性黄斑水肿疗效分析[J]. 北华大学学报( 自然科学版 ), 2024, 25(2): 224-227.

柴宛璇, 游志鹏, 胡寒英, 等. 玻璃体切割术(PPV)、PPV联合内界膜剥除以及PPV联合环中心凹内界膜剥除治疗病理性近视黄斑劈裂的疗效及安全性的对比分析[J]. 眼科新进展, 2023, 43(7): 553-557.

马君锴, 张庆, 马萧萧, 等. 25G+与27G+玻璃体切割术治疗特发性视网膜前膜疗效比较[J]. 新乡医学院学报, 2024, 41(2): 122-127.

王仕旺, 毛子清, 李根, 等. MP-3联合mfERG评估内界膜剥除对特发性黄斑前膜术后黄斑功能的短期影响[J]. 南昌大学学报( 医学版 ), 2022, 62(5): 46-53.