基于视感知觉训练治疗屈光不正性弱视儿童的临床研究

【摘要】目的 探讨视感知觉训练对屈光不正性弱视儿童的临床应用效果,以及对患儿视力、手眼协调能力、训练依从性的影响,为提高儿童的视力提供依据。方法 选取2021年11月至2024年4月期间百色市妇幼保健院收治的572例屈光不正性弱视儿童,按照随机数字表法将其分为传统弱视治疗组(286例,使用传统视力矫正训练)和视感知觉训练组(286例,使用视感知觉训练),两组儿童均干预12周。比较两组儿童干预后的视力改善有效率及手眼协调能力、训练依从性,干预前及干预后1、8、12周的视力情况。

结果 视感知觉训练组儿童视力改善总有效率高于传统弱视治疗组;视感知觉训练组儿童手眼协调能力与训练总依从性均高于传统弱视治疗组;与干预前比,干预后1~12周两组儿童视力水平均逐渐升高,且不同时间点视感知觉训练组均高于传统弱视治疗组(均P<0.05)。结论 相较于传统视力矫正训练,视感知觉训练能够显著提高其训练依从性,改善屈光不正性弱视儿童的视力、手眼协调能力,临床效果显著提高。

【关键词】屈光不正 ; 弱视 ; 视感知觉训练 ; 视力 ; 手眼协调能力 ; 训练依从性

【中图分类号】R778 【文献标识码】A 【文章编号】2096-3718.2024.23.0001.03

DOI:10.3969/j.issn.2096-3718.2024.23.001

正常情况下,角膜和晶状体具有折光能力,能够将进入眼内的光线折射后聚集在视网膜上。正视眼的角膜和晶状体能将光线聚焦于视网膜,而屈光不正者,角膜和晶状体则不能将光线正确地聚焦在视网膜上,儿童可能出现看远不清、看近不清的现象,这种现象称之为屈光不正性弱视。屈光不正性弱视是视力障碍疾病中的一种,其发病原因为儿童的大脑和眼部的工作无法有效协同完成,在儿童群体中较为多见,若不及时干预,会影响儿童的视力发育,导致永久性视力损伤。传统的干预方法为矫正屈光不正,如配戴框架眼镜、隐形眼镜等,对儿童的视力进行干预,虽然在一定程度上能够改善儿童的弱视情况,但治疗时间较长,效果不理想,给儿童的日常生活带来一定的影响[1]。因此,寻求有效治疗弱视的方法成为临床研究的重点。随着医学的不断进步,神经可塑性理论逐渐出现,神经可塑性是指大脑和神经系统在面对外部刺激或内部变化时能够重新组织和调整其结构和功能的能力[2]。视感知觉训练的原理基于视知觉的神经可塑性理论,通过特定的视觉刺激和练习来改善视觉信息处理能力,从而提高视力和视功能[3]。基于此,为探讨视感知觉训练对屈光不正性弱视儿童的临床应用效果开展本研究,现将研究结果作如下报道。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2021年11月至2024年4月期间百色市妇幼保健院收治的572例屈光不正性弱视儿童,按照随机数字表法将其分为传统弱视治疗组(286例)

和视感知觉训练组(286例)。传统弱视治疗组中男性儿童143例,女性儿童143例;年龄1~15岁,平均(7.64±1.35)岁;病程1~3年,平均(2.03±0.42)年。视感知觉训练组中男性儿童144例,女性儿童142例;年龄1~15岁,平均(7.58±1.37)岁;病程1~3年,平均(2.05±0.40)年。两组儿童一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),组间可比。纳入标准:⑴符合《眼科学(第七版)》 [4]中屈光不正性弱视的诊断标准;⑵眼部功能经检查后无器质性病变;⑶视网膜诱发电位检查出现波形低平,潜伏期延长等改变。排除标准:⑴儿童神志不清、精神异常;⑵伴有眼部肿瘤或其他重大疾病;⑶近1周内准备转院或出院。研究经百色市妇幼保健院医学伦理委员会批准,儿童法定监护人均签署知情同意书。

1.2 干预方法 传统弱视治疗组儿童使用传统视力矫正训练,具体训练内容为:⑴配戴眼镜,根据详细的屈光检查结果,为儿童配戴合适的眼镜,矫正近视、远视及散光等屈光不正,眼镜配戴后,需定期复查视力和屈光状态,调整眼镜度数,确保矫正效果。⑵遮盖疗法,使用遮盖物(如眼罩、遮盖贴)遮住视力较好的优势眼,强迫使用弱视眼;如果儿童为双眼患病,则行双眼交替遮盖。每天遮盖健康眼4 h或双眼交替遮盖4 h,在此基础上,每天患眼行2次弱视治疗仪(广州市视加医疗仪器设备有限公司,型号:SJ-400)训练,15 min/次。

视感知觉训练组儿童使用视感知觉训练,每日上午、下午各训练2 h,具体训练内容如下:⑴视觉追踪训练:使用彩色小球、光点或特制的移动目标,指导儿童注视并追踪移动物体,物体可以在不同方向(水平、垂直、对角线)移动,逐渐增加速度和复杂度;绘制有轨迹的图形,如螺旋形、波浪形等,让儿童用眼睛跟随图形轨迹移动,可以使用手指或激光笔引导。⑵视觉注意力训练:多种图案的图片或卡片,让儿童在复杂的背景中快速找到特定的目标物,如某个字母、数字或图形;一组成对的图片或图形卡片,让儿童在一堆混杂的图片中找到匹配的图形对,逐步增加图片数量和复杂度。⑶视觉分辨力训练:一组类似但有细微差异的图形或图片,让儿童指出图形或图片之间的差异,逐步增加差异的细微程度;各种形状的卡片,如圆形、方形、三角形等,让儿童快速识别和命名各种形状,并进行分类。⑷视觉记忆训练:一组图片或图形,展示一组图片几秒钟后移除,让儿童回忆并说出图片内容,逐步增加图片数量和展示时间;一组有序的图片或卡片,展示图片序列后打乱,让儿童按原顺序重新排列,逐步增加序列长度和复杂度。⑸手眼协调训练:让儿童将线穿过针眼或将珠子穿在线上,逐步增加难度和精细度;让儿童将线穿过针眼或将珠子穿在线上,逐步增加难度和精细度。⑹综合训练:使用包含视觉追踪、注意力、分辨力等多种任务的游戏软件,让儿童在娱乐中进行训练;将训练融入日常活动,如阅读、书写、画画等,让儿童在实际生活中不断练习和应用。两组儿童均连续干预12周。

1.3 观察指标 ⑴视力改善有效率。使用标准视力表(如Snellen视力表)对儿童干预后的视力进行测量,其中显效:儿童干预后视力≥0.8;有效:儿童干预后0.6≤视力<0.8,无效:儿童干预后视力<0.6 [4]。总有效率=显效率+有效率。⑵手眼协调能力。观察并记录两组儿童使用穿针引线、拼图及搭建任务的完成情况,各项内容均完成为完全协调,完成程度≥50%为一般协调,完成程度<50%为不协调[5]。⑶训练依从性。记录两组儿童每天进行训练的总时间,训练时间>4 h为完全依从,训练时间2~4 h为一般依从,训练时间<2 h为不依从[6]。⑷视力水平。分别于干预前及干预后1、8、12周评估两组儿童的视力情况,采用的《国际标准视力表》是以“E”字为视标,笔画宽度和间隔均为1分视角,视标“E”字的边宽为5分角,缺口宽度为3分角,检查距离为5 m,视标从0.1~1.5上下排列共12行,视标的递增率为调和级数,视力为等差级数,视力数值范围为0.1~1.0,以小数记录[7]。

1.4 统计学方法 采用SPSS 26.0统计学软件分析数据,计数资料以[例(%)]表示,等级资料采用秩和检验;计量资料经S-W法检验证实符合正态分布,用( x ±s)表示,组间比较采用独立样本t检验,组内不同时间点之间比较采用配对t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

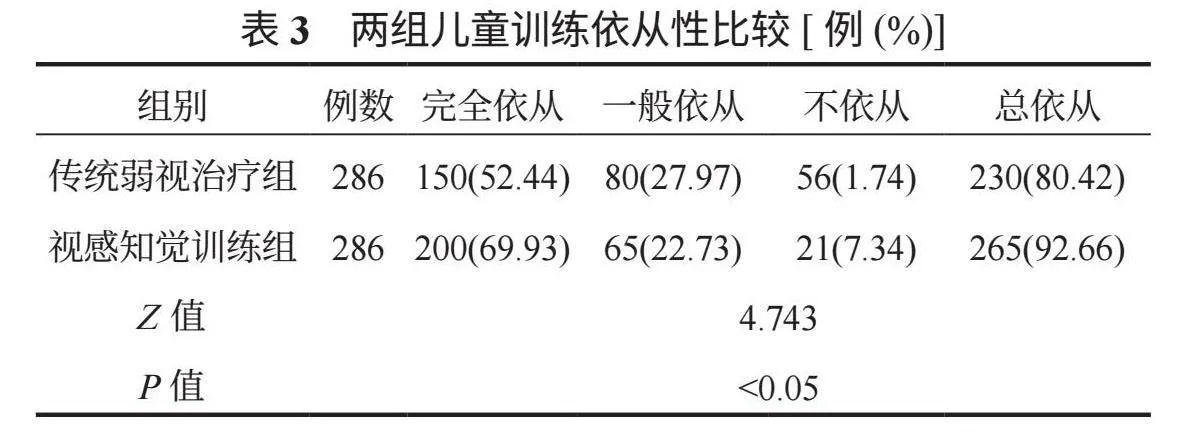

2.1 两组儿童视力改善有效率 视感知觉训练组儿童视力改善总有效率高于传统弱视治疗组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

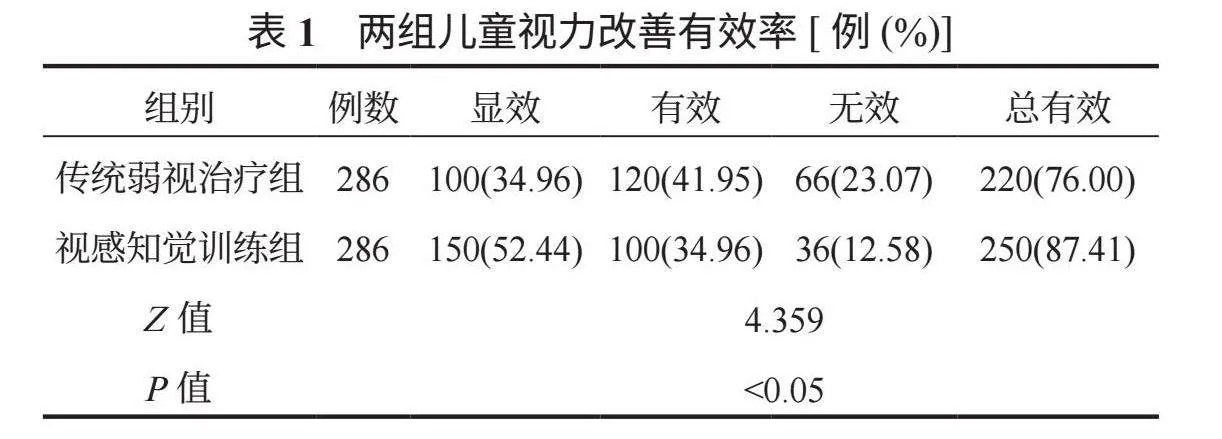

2.2 两组儿童手眼协调能力比较 视感知觉训练组儿童手眼协调能力高于传统弱视治疗组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

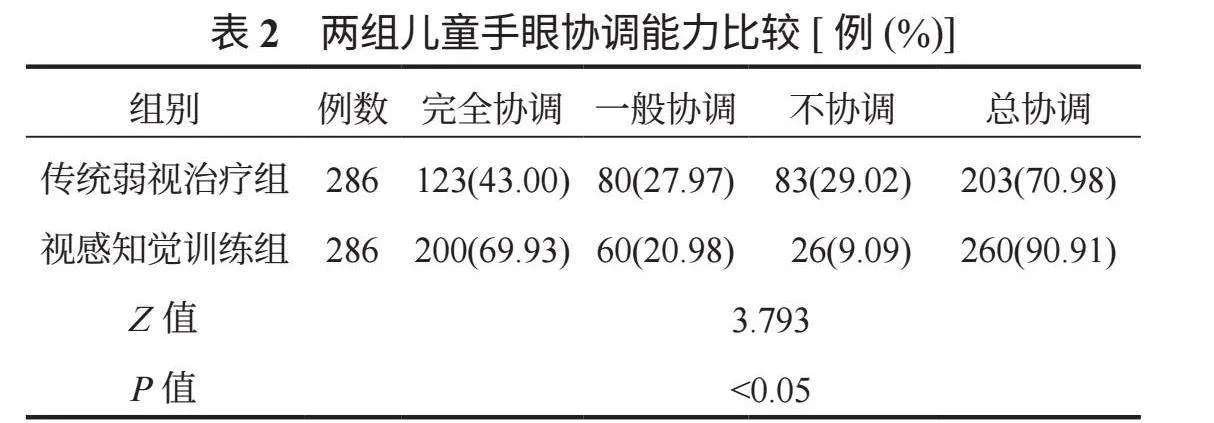

2.3 两组儿童训练依从性比较 视感知觉训练组儿童训练总依从性高于传统弱视治疗组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

2.4 两组儿童视力水平比较 与干预前比,干预后1~12周两组儿童视力水平均逐渐升高,且不同时间点视感知觉训练组均高于传统弱视治疗组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表4。

3 讨论

屈光不正性弱视是一种常见的儿童眼科疾病,其主要特征是由于屈光不正(如近视、远视或散光)导致的一只或双眼视力减退,这种视力损伤通常发生在视觉发育的关键期,如果不及时干预,可能会导致永久性的视力损伤。传统的治疗方法包括配戴矫正眼镜和使用遮盖疗法(遮盖优势眼以刺激弱视眼的视觉发育),通过对弱视眼进行适当的视觉刺激,进而建立双眼正常视网膜对应,提高视力,促进视功能恢复,但治疗过程比较枯燥,儿童会产生抵触心理,因此其治疗效果具有一定的局限性。

近年来,视感知觉训练作为一种有效的补充治疗方法,越来越受到重视。视感知觉训练通过特定的视觉刺激和训练活动来提高视觉系统的功能,这种训练旨在通过持续的视觉刺激和任务,激发大脑视觉中枢的可塑性,促进神经通路的重新连接和功能增强,从而改善视觉处理能力[8]。本研究中,视感知觉训练组儿童视力改善总有效率高于传统弱视治疗组,这提示视感知觉训练能够显著改善屈光不正性弱视儿童的视力。分析其原因,视感知觉训练通过系统的视觉刺激和训练,大脑对视觉信息的处理能力得到增强,从而改善视网膜的成像质量;视感知觉训练后的儿童通常能在较短的时间内(如几个月内)视力有显著提升。与单纯的矫正眼镜或遮盖疗法相比,视感知觉训练在视力恢复的速度和效果方面更具优势。

视觉集中力是指眼睛对目标物的持续关注能力,屈光不正性弱视儿童由于视力不佳,常常表现出视觉集中力不足问题。通过视感知觉训练,这些儿童的视觉集中力能够得到显著提高,训练活动如视觉追踪、静态及动态目标的辨别等,能够有效增强眼睛的稳定性和持续关注能力,使儿童在学习和日常生活中更能集中注意力[9]。本研究中,视感知觉训练组儿童的手眼协调能力与训练依从性均高于对照组,这提示视感知觉训练能够显著改善屈光不正性弱视儿童的手眼协调能力,并提高训练依从性。究其原因,手眼协调是指视觉系统和运动系统的协调配合能力,在屈光不正性弱视儿童中,手眼协调能力往往较差。视感知觉训练通过一系列需要手眼配合的活动,如描绘图形、拼图等,能够显著提高儿童的手眼协调能力,这不仅有助于其视觉功能的恢复,还对其整体运动能力的发展有积极影响。屈光不正性弱视的治疗通常需要长期坚持,训练依从性是影响治疗效果的关键因素之一。视感知觉训练由于其活动形式多样、有趣味性,通常能够提高儿童的参与积极性和训练依从性。相比传统的遮盖疗法,视感知觉训练的互动性和趣味性更强,更容易吸引儿童的注意力,从而使他们更愿意长期坚持训练[10]。

综上,相较于传统视力矫正训练,视感知觉训练能够显著提高训练依从性,改善屈光不正性弱视儿童的视力、手眼协调能力,临床效果显著提高。但本研究存在一定的局限性,例如儿童之间的个体差异、效果的可控性和可预见性不足等,克服这些局限性需要个性化的治疗方案设计、长期的坚持等。同时,增加相关研究和临床试验的数据支持,有助于进一步提升视感知觉训练的应用效果和普及程度。

参考文献

桑可欣, 郅瑛, 杜蕊, 等. 脑视觉功能训练联合遮盖方案治疗儿童屈光不正性弱视的临床效果[J]. 医学临床研究, 2023, 40(8): 1124-1127.

楼丽霞, 张丽, 叶娟. 新医科背景下眼科学课程思政探索[J]. 继续医学教育, 2023, 37(11): 41-44.

贾亚飞, 王海涛. 视觉功能训练系统与传统综合疗法治疗儿童屈光参差性及屈光不正性弱视的临床效果及对双眼视功能的影响[J]. 临床医学研究与实践, 2022, 7(6): 122-124.

中华医学会眼科学分会斜视与小儿眼科学组. 弱视诊断专家共识(2011年)[J]. 中华眼科杂志, 2011, 47(8): 768.

李丹丹, 李云鹏. 视感知觉刺激联合精细目力训练治疗小儿弱视的临床研究[J]. 临床医学工程, 2023, 30(8): 1043-1044.

王吉翔, 王玉瑾, 李军. 视感知觉训练对不同类型和程度弱视儿童的治疗有效性研究[J]. 中外医学研究, 2021, 19(13): 148-150.

尹树国,杨宏伟,薛龙全,等.儿童彩色视力表的研制及应用[J].国际眼科杂志, 2014, 14(12): 2297-2299.

张震英, 闫小艺, 田春雨. 视感知觉训练对不同类型和程度弱视儿童的疗效观察[J]. 中国中医眼科杂志, 2019, 29(6): 451-454, 458.

李正红, 鲁学艳. 视感知觉疗法+调节功能训练治疗近视性弱视的效果分析[J]. 中国医学文摘:耳鼻咽喉科学, 2019, 1(3): 3.

王盟. 视感知觉疗法联合调节功能训练治疗近视性弱视的临床观察[J]. 健康女性, 2021, 1(9): 50.