基于复杂环境管线迁改项目的顶管法施工技术研究

摘 要:以武汉市经济开发区某管线迁改项目为研究对象,运用现场监测的手段,对顶管顶进过程中的施工参数、顶管应力和变形进行监测,研究各参数的变化规律。结果表明,当顶进行程小于100m时,顶管顶进速度呈现较大的波动,顶管顶进迎面顶进力和主顶油缸顶力迅速增加,波动剧烈;当顶进行程大于100m时,进入正常顶进阶段,顶管顶进速度控制平稳,约为2.7cm/min,启动中继间顶进后,顶管迎面顶进力逐步趋于稳定,收敛值约2370kN,而中继间的收敛值约4049kN,同时主顶油缸顶力也趋于稳定,控制收敛约8034kN;当顶进行程小于150m时,顶管竖向偏差和水平向偏差均呈现剧烈的波动,波动延长了50m的顶进行程,表现了一定的滞后性;当顶进行程为150m~265m时,顶管水平向偏差呈现稳定的变化趋势,当顶进行程为265m~300m时,则呈现不同程度的波动,当顶管竖向偏差顶进行程为150m~300m时均具有一定的波动;顶管不同位置的纵向应力呈现明显不同,顶部纵向应力最大值为56.4MPa,左侧纵向应力最大值为-42.22MPa,右侧纵向应力最大值为-19.83MPa。

关键词:复杂环境;管线迁改;顶管施工;中继间;应力

中图分类号:TU 74 " " " " " 文献标志码:A

随着城市化进程推进,城市内基础设施建设和改造工程迅猛发展。其中,复杂环境的管线迁改项目作为城市规划和建设的重要环节,受到研究者关注[1]。在这类工程建设中,顶管法是常用的施工方法之一,因其具有效率高和成本低的特点而得到广泛应用。顶管法施工参数、应力和变形对顶管法施工效果和工程质量具有重要影响[2-3]。复杂环境中的地质条件复杂多变,增加了施工参数的选择难度,地下水位的高低、土壤类型的多样性以及地下岩层的强度和稳定性等因素,都会影响顶管法施工参数的选择[4]。因此,准确确定顶管机的推进力、顶管液压系统的参数等施工参数、合理控制顶管应力和变形,对工程顺利进行和管道安全有关键意义。目前对复杂环境下顶管法施工参数、应力和变形的研究仍相对不足[5]。结合武汉市经济开发区某管线迁改项目,将着重对复杂环境下顶管法施工参数、应力和变形进行深入研究。研究成果可为管线迁改工程提供施工指导,提高工程质量和效率,以满足城市化进程中基础设施建设的日益增长的需求。同时,也可为相关领域的学术研究提供参考。

1 工程概况

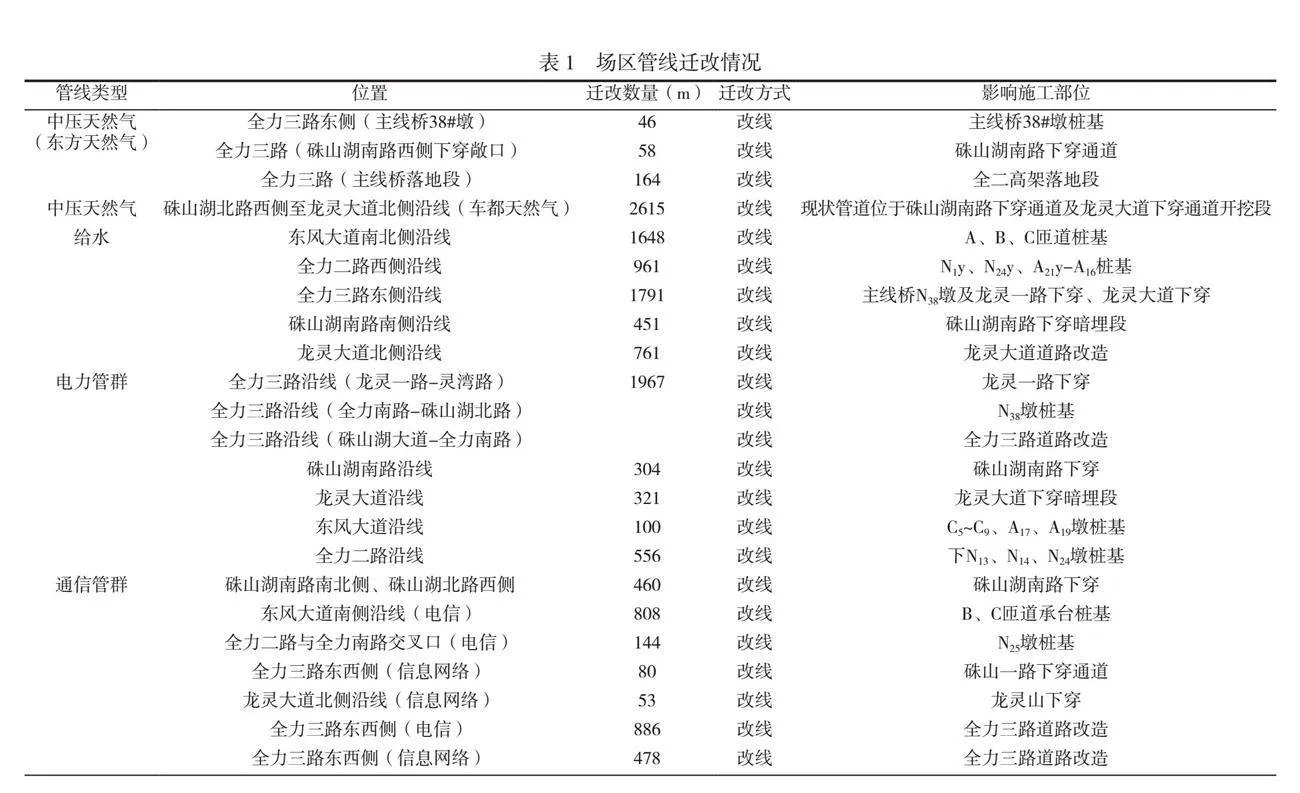

项目位于武汉市经济开发区龙灵山附近,工程内容主要有新建全力二路高架桥和对接东风大道匝道桥,全力二路、全力三路道路改造,新建硃山一路下穿通道,硃山湖南路下穿全三通道,龙灵大道下穿全力三路通道,新建三座人行天桥。项目周边经济建设成熟,地下管线分布复杂。其中ABC匝道、主线桥桩基、硃山湖南路下穿通道、硃山一路下穿通道、龙灵大道下穿通道、全力三路道路改造、全力二路道路改造均涉及管线迁改,见表1。

2 顶管法施工场地工程地质条件分析

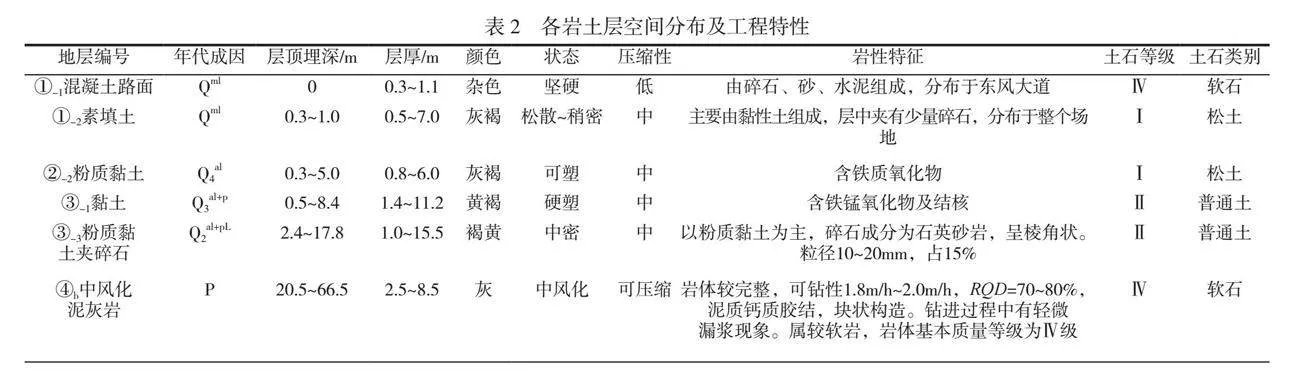

地层自上而下主要由6个单元层组成:1)单元人工填土层(Qml)。2)单元第四系全新统冲积形成一般黏性土层(Q4al)。3)单元第四系上~中更新统冲洪积形成的老黏性土层(Q3al+pl~Q2al+pl)。4)单元残积层(Qel)。5)单元白垩-下第三系泥质粉砂岩和沙砾岩层(K-E)。6)单元为二叠系灰岩炭质泥岩层(P)。根据各单元层内物理力学性质差异又可分为若干亚层。顶管施工穿越土层主要为②-2粉质黏土、③-1黏土和③-3粉质黏土夹碎石。各岩土层空间分布及工程特性见表2。

3 管线顶管施工过程参数监测分析

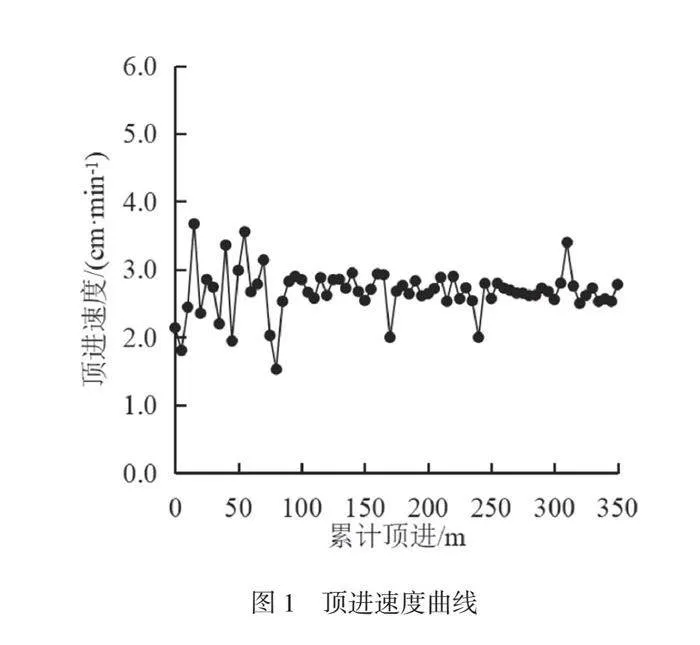

为了根据穿越岩土工程地质条件控制顶管施工顶进参数,本文以顶管A工作井~B工作井顶进施工为例,顶进施工长度为350m,钢顶管采用直线顶进和承插式接头,顶管内直径为2.2m,外直径为2.24m,对顶进施工过程中的顶进速度、迎面压力、主油缸顶力、中继间顶力进行重点监测[6-8]。图1为顶管施工工程中顶进速度随着累计顶进行程的变化关系。从图1可以看出,当顶进行程小于100m时,顶管顶进速度呈现较大的波动,其变化范围为1.5cm/min~

3.7cm/min。因为在该段范围内顶进的过程中油缸给予的顶进力充裕,在土层中行进阻力较小,所以其顶进较快,为了控制平稳,使顶进速度存在一定程度的波幅;当顶进行程大于100m时,进入正常顶进阶段,顶管顶进速度控制平稳,除个别畸点外,顶管的顶进速度约为2.7cm/min。

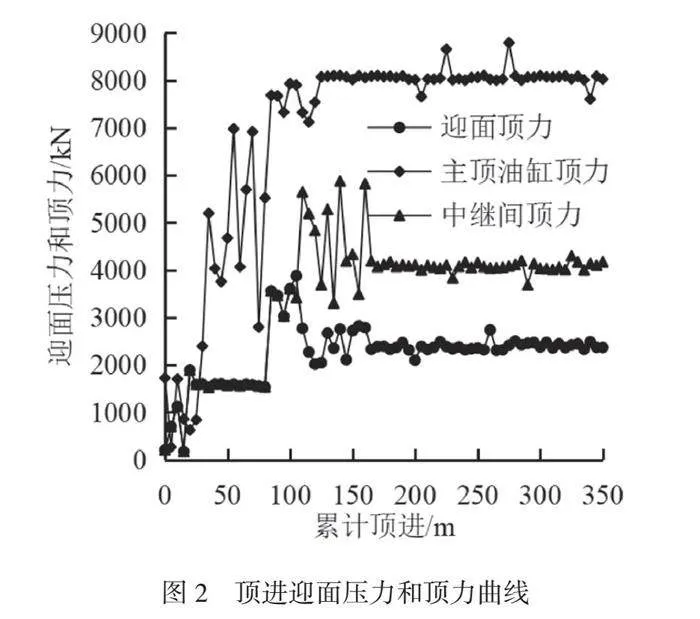

图2为顶管顶进时的机头迎面顶力以及主油缸的顶进力随着累计顶进行程的变化关系。从图2可以看出,当顶进行程小于100m时,顶管顶进迎面顶进力和主顶油缸顶力迅速增加,波动剧烈,且主顶油缸顶力显著大于迎面顶力,因为刚进入顶进阶段,速度控制不稳定,此时顶管受到的侧壁摩阻力包括动态和静态两种,且两种状态不断变换。同时顶进距离越长,其受到的阻力也越大;当顶进行程大于100m时,为了避免出现超出量程问题,同时稳定顶管迎面顶进力,采用中继间顶进的方式施工。由此可以看出,随着顶进行程增加,顶管迎面顶进力逐步趋于稳定,收敛值约2370kN,而中继间的收敛值约4049kN,同时主顶油缸顶力也趋于稳定,控制收敛约8034kN。

4 管线顶管施工受力和变形变化规律分析

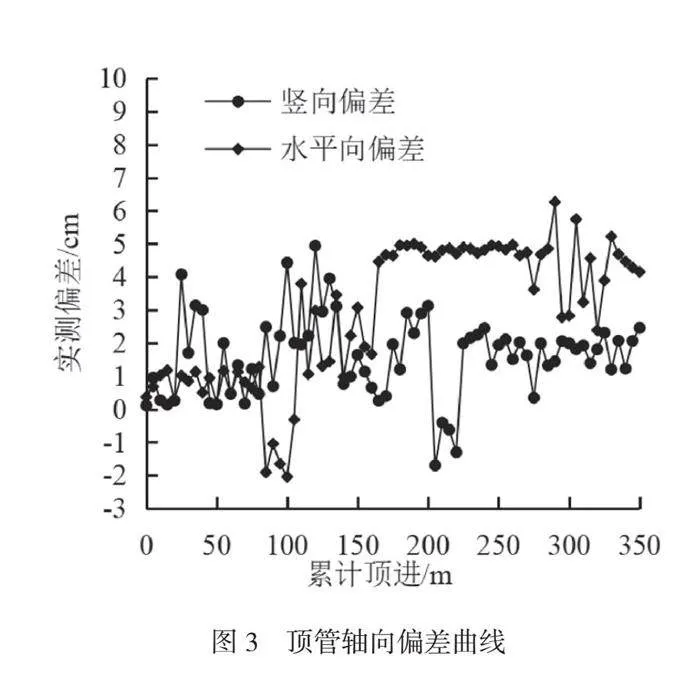

为了研究复杂环境下管线顶管的施工效果,对顶管顶进过程中的变形与应力进行相应的测试,变形测试内容主要包括顶管竖向位移与轴线的偏差,水平向位移与轴线的偏差,在管片顶部、轴线左侧、轴向右侧布置3个应力监测点测试应力值,监测时间为2022年10—11月,共60d。图3为顶管竖向偏差与水平向偏差随着累计顶进行程的变化曲线,从图3中可以看出,当顶进行程小于150m时,顶管竖向偏差和水平向偏差均呈现剧烈波动,并表现累积效应,顶管竖向偏差范围为0.11cm~4.94cm,水平向偏差范围为-2.04cm~3.79cm,与顶管顶进速度、迎面压力和顶力曲线的变化相比,顶管竖向偏差和水平向偏差的波动延长了50m的顶进行程,表现一定的滞后性;当顶进行程为150m~265m时,顶管水平向偏差呈现稳定的变化趋势,实测偏差收敛值为4.86cm,当顶进行程为265m~300m时,顶管进入接收工作井阶段,水平向偏差呈现不同程度的波动,当顶进行程为150m~300m时顶管竖向偏差具有一定的波动,但顶进行程大于250m后波动幅度相对较小,平均值约1.50cm。

图中竖向偏差正值表示向上变形,负值表示向下变形,水平偏差正值表示向顶进方向的左侧变形,负值表示向顶进方向的右侧变形。

图4为距离机头120m处顶管不同位置应力随着时间变化情况,图中应力正值表示压应力,应力负值表示拉应力。从图4可以看出,顶管不同位置的纵向应力明显不同,顶部纵向应力和左侧纵向应力均在顶进时间为10d内较小,右侧纵向应力在顶进时间为30d内较小,顶部纵向应力最大值为56.4MPa,左侧纵向应力最大值为-42.22MPa,右侧纵向应力最大值为-19.83MPa。

5 结论

以武汉市经济开发区某管线迁改项目为研究对象,运用现场监测的手段,对顶管顶进过程中的施工参数、顶管应力和变形进行监测,研究各参数的变化规律,得到以下3个结论:1)当顶进行程小于100m时,顶管顶进速度呈现较大波动,其变化范围为1.5cm/min~3.7cm/min;当顶进行程大于100m时,进入正常顶进阶段,顶管顶进速度控制平稳,约为2.7cm/min。2)当顶进行程小于100m时,顶管顶进迎面顶进力和主顶油缸顶力迅速增加,波动剧烈,且主顶油缸顶力显著大于迎面顶力;当顶进行程大于100m时,为了避免主顶油缸超出工作量程,同时稳定顶管迎面顶进力,启动中继间顶进,顶管迎面顶进力逐步趋于稳定,收敛值约2370kN,而中继间的收敛值约4049kN,同时主顶油缸顶力也趋于稳定,控制收敛约8034kN。3)当顶进行程小于150m时,顶管竖向偏差和水平向偏差均呈现剧烈的波动,波动延长了50m的顶进行程,表现出一定的滞后性;当顶进行程为150m~265m时,顶管水平向偏差呈现稳定的变化趋势,实测偏差收敛值为4.86cm,当顶进行程为265m~300m时,呈现不同程度的波动,顶管竖向偏差则在顶进行程为150m~300m时均具有一定的波动。4)顶管不同位置的纵向应力呈现明显的不同,顶部纵向应力和左侧纵向应力均在顶进时间为10d内较小,而右侧纵向应力在顶进时间为30d内较小,顶部纵向应力最大值为56.4MPa,左侧纵向应力最大值为-42.22MPa,右侧纵向应力最大值为-19.83MPa。

参考文献

[1]甄亮,陈锦剑,王建华.大直径承插式钢顶管的施工受力变形测试分析——以厦门高集海堤原水管道迁改工程为例[J].隧道建设,2017,37(5):578-585.

[2]祝潇洁,张开坤,王振辉.水落管顶管施工遇不明管线的处理方法[J].建筑技术,2020,51(7):864-866.

[3]牛运君.微型顶管技术在非开挖污水管线施工中的应用[J].建筑技术,2018,49(11):1216-1217.

[4]魏纲,朱奎.顶管施工对邻近地下管线的影响预测分析[J].岩土力学,2009,30(3):825-831.

[5]马险峰,陈飞,吴冰,等.软土地区顶管电缆隧道施工过程对邻近结构影响研究[J].土木工程与管理学报,2021,38(6):51-57.

[6]柳盛霖,许斌锋,于洪波,等.顶管施工对既有管线服役状态影响的物联网监测与分析[J].中外公路,2019,39(6):287-291.

[7]师煜.顶管施工中地面沉降影响因素及测量数据分析[J].公路交通科技(应用技术版),2019(5):266-268.

[8]刘炳旺,刘玉飞,杨丹,等.微型顶管技术在污水管线施工中的应用[J].建筑技术,2018,49(11):1218-1220.