降临的“主人翁”

[摘 要] 从叙事学角度来看,《西游记》中神仙属下下界为妖的故事遵循相同的“主人收降”叙述模式,意义丰富。叙述者以“忧虑的唐僧”为始,将重点移至神魔之争,通过“第三人”强化西行受难的主题,最后在“主人翁”的降临中剥落了取经故事的神圣光环,强调了“主人翁”的特殊之处。在独特的文化心理和叙事意图的驱使下,降临的“主人翁”并不是突兀的求助,而是表征小说叙事目的的真正达成。“主人收降”模式也因此区别于古代希腊悲剧的“机械降神”模式。

[关键词] 《西游记》;主人收降;机械降神;叙事学

[中图分类号] I242.4 [文献标识码] A [文章编号] 1008-1763(2024)06-0084-12

The Descending “Master”

—The Narrative Significance of the “Master Subdues Demon”

Narrative Mode in Journey to the West

LIU Hanzhi,WANG Yilu

(School of Chinese Language and Literature, Hunan University, Changsha 410082, China)

Abstract:According to narratology,those stories in Journey to the West that are about supernatural beings’ servants becoming demons in the mortal world, follow the same narrative mode named “master subdues demon” and have rich narrative significance.The narrator used “apprehensive Tang Monk” as the beginning to shift the focus to the struggle between supernatural beings and demons. Then he strengthened the theme of suffering on the journey by “the third role”.Finally, he striped away the sacred aura of the story in the descent of “master” and emphasized the uniqueness of “master”.Driven by unique cultural psychology and narrative intention, the descending “master” is not an abrupt invocation but the real achievement of narrative purpose.As a result, the “master subdues demon” narrative mode distinguishes itself from “deus ex machina” of ancient Greek dramas.

Key words: Journey to the West;master subdues demon;deus ex machina;narratology

一 “主人收降”模式及其功能划分

文题中的“主人收降”,指的是《西游记》中天界神仙的属下(坐骑或侍从)下界为妖,最终被突降的“主人”收伏的表现形式。《西游记》中妖魔对主人的指称是“主人公”,但这难以同叙事功能意义上的“主人公”区分,因此笔者在文题中采用“主人翁”这一表达来指代妖魔的主人,在文中也会以“主人”一词来同指。

普罗普在《故事形态学》中指出:故事中“变换的是角色的名称(以及他们的物品),不变的是他们的行动或功能”[1]17。在神仙属下为妖的故事中,妖魔原形、下界原因、劫难难度、主人身份等各不相同,但妖魔、唐僧师徒、主人等角色的行动几乎一致,生成了一个固定的叙述模式,笔者将其概括为“主人收降”模式。这个模式的要素在于:师徒西行遇到妖魔,为了降妖除恶或是救出唐僧,孙悟空和妖魔进行斗法,随后妖魔的身份突然揭开,原来是某位神仙的属下,最后主人出现并将其带回神界。

从熟知的取经故事演化体系来看,《大唐大慈恩寺三藏法师传》、《大唐三藏取经诗话》、吴昌龄杂剧、杨景贤杂剧、《销释真空宝卷》均没有吻合“主人收降”故事的相关记载;话本《陈巡检梅岭失妻记》的情节和朱紫国有明显的相似之处(三年之灾、女子贞洁、紫阳真人),但它还并未演化到“主人收降”的部分;《朴通事谚解》中“师陀国界”似是狮驼岭前身,“狮子怪”有青狮精的影子,但均是提要,不知详细[2]110;《礼节传簿》中《唐僧西天取经》留有“到乌鸡国,文殊菩萨降狮子精”故事梗概[3]73,可对应青狮精一难;明代杂剧《文殊菩萨降狮子》《观音菩萨鱼篮记》应该都是根据佛教文化敷衍而成的,《降狮子》中只有精怪原形与小说一致,《鱼篮记》则是劝善点化故事,不涉及小说相关情节。从不同体系的取经故事记载来看,元代《唐僧取经图册》“东同国捉狮子精”可能同“狮子林”“狮子怪”故事有联系[4],但图册并没有呈现出更确切的描述。日本学者太田辰夫发现龙谷大学图书馆藏有题为《玄奘三藏渡天由来缘起》的写本,其原本可能是现存《西游记》的某一种异本,原本形成可能早于小说成书。该写本中有金角银角、乌鸡国两个“主人收降”故事,太田辰夫指出两者均和现存小说在故事情节上有差异,现存《西游记》更具技巧性和趣味性,并举乌鸡国故事为例加以证明[5]175-184。通过太田辰夫的表述推断,写本中的两个故事很可能也未涉及“主人收降”的情节。

由此观之,在本事累积阶段,“主人收降”故事还称不上成熟。它们出现频率不高、数量不多、故事完整度也较低,最重要的是,现存的记载都没有演化到“主人降临-降伏妖魔”的情节。因此,“主人收降”故事很可能并非敷衍本事而成,尤其是对“主人翁”身份的强调书写,应该是融入了小说家的特别构思和创作。

“主人收降”故事在全书共有10个,小说家运用这一模式得心应手。根据笔者统计,《西游记》中取经人遭遇与神仙相关的妖魔有13次,除了奎星下界的黄袍怪、西海龙王之甥小鼍龙、天王恩女地涌夫人外,剩余10次均是“主人收降”故事:金角银角、乌鸡国青狮、灵感大王、兕大王、黄眉大王、赛太岁、狮驼岭三魔、白鹿精、九灵元圣、玉兔精。这一模式集中频繁出现,并且很可能是在《西游记》写定阶段才臻于成熟的,虽在文中占比不高,但大有可讨论之处。

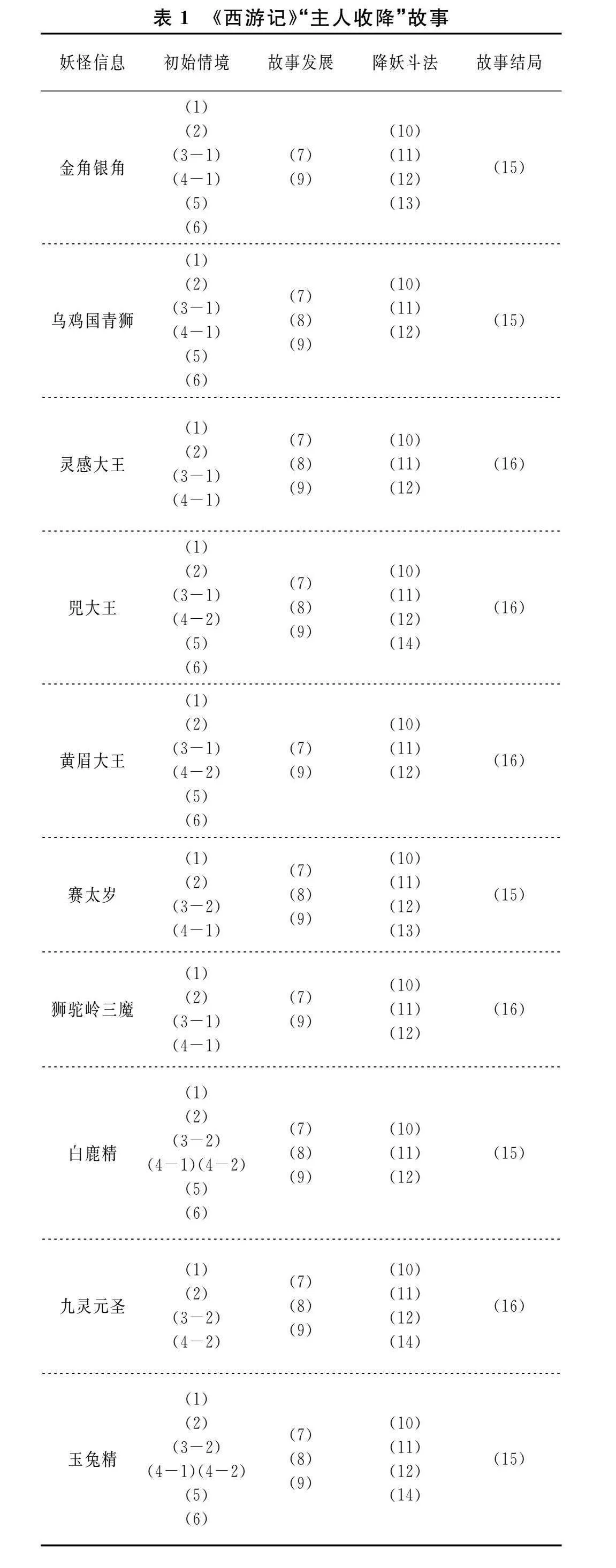

借助普罗普的方法[1]24-58,可以将“主人收降”故事的叙事模式划分如下:

1.初始情境

(1)唐僧师徒赶路(外出)

(2)高山/河流/国家城池拦路(禁止)

(3)师徒需要继续取经(破禁)

(3-1)唐僧心生担忧,孙悟空开解

(3-2)唐僧师徒正常进入下一空间

(4)孙悟空获知妖魔出现(获悉)

(4-1)“第三人”告知(报信者和告知者)

(4-2)孙悟空通过手段识别

(5)妖魔变化企图欺骗唐僧师徒/凡人造成损失(设圈套)

(6)唐僧师徒/凡人上当并无意中帮助了敌人(协同)

2.故事发展

(7)妖魔给唐僧师徒/凡人造成危害和损失(加害)

(8)灾难或缺失被告知,向唐僧师徒(多数情况是向孙悟空)提出请求或发出命令,请求降妖(调停,承上启下的环节)

(9)孙悟空决定降妖(最初的反抗)

3.降妖斗法

(10)孙悟空出发降妖(出发)

(11)孙悟空和妖魔争斗,以此为法宝、相助者做铺垫(赠与者的第一项功能)

(12)孙悟空直接战胜/未战胜妖魔(主人公的反应)

(13)法宝落入孙悟空之手(宝物的提供、获得)

(14)妖魔身份线索出现(揭露)

4.故事结局(赦免)

(15)孙悟空占上风,主人搭救妖魔

(16)孙悟空占下风,主人帮助降妖

为方便分析和研究,现将“主人收降”故事对应功能项列表见表1。

由上表可知,虽然每个故事并未完整契合所有功能项,但功能项所在的位置和叙述阶段是固定不变的,这说明其叙述语法是相同的。

从叙事的“结束”上看,主人降临降伏妖魔,难免令人联想到“机械降神”:一是神灵出现的突然性,二是神灵作用的工具性。亚里士多德在《诗学》中批评古希腊戏剧对机械的使用破坏了情节的自身发展性,在他看来,《美狄娅》和《伊利亚特》是这种结束的代表[6]112。尼采指出“声名狼藉的机械降神”是以“审美苏格拉底主义”对古希腊旧悲剧施行的谋杀,欧里庇得斯对神灵力量的依赖,实际上是对酒神精神的反叛[7]135-136。“机械降神”造成的后果是旧悲剧中“形而上的慰藉”被新戏剧中“冲突的世俗解决”替代[7]154-155,也就是说,被装置操纵最后降临的神灵,将观众引向了神话性的对立面。观众不再体味悲剧崇高而富有张力的余韵,转而关注神灵降临后主人公困境的解决,虽然依赖神灵,却事实上消解了神灵,机械性代替了神话性,工具式地召唤神灵使得命运同人之间的张力破碎瓦解。《西游记》“主人收降”的模式同样也不能令读者满意,在明清时期,读者认为“请菩萨”解决劫难的伎俩太过单一,批评其为“每到事急处惟有请南海菩萨一着”[8]179。

《西游记》以“请菩萨”来结束故事的叙事方法,学术界对此已有讨论。石昌渝指出《西游记》大多采用“搬救兵”的结构模式:“孙悟空斗不过妖怪,便去天上请观音菩萨等神仙,只要请到神仙或借来神仙的法宝,便立即击败了妖怪。”[9]55傅修延进一步指出,取经小故事基本上都按“遇妖”“冲突”“搬救兵”和“降妖”这样的程式进行[10]37。有研究将“机械降神”和“请菩萨”联系起来,在讨论古希腊戏剧“神圣的和解者”时,援引金圣叹“《西游记》每到弄不来时,便是南海观音救了”的评述,指出其弊端是出场的机械性和偶然性[11]。需要指出的是,与“机械降神”相比,“主人收降”和“请菩萨”模式更强调“主人”的决定性作用,妖魔看到主人就会大惊失色:“那猴子真是个地里鬼!那里请得个主人公来也!”[12]940妖魔只能束手就擒,困难的解决仅仅凭借神仙的“主人”身份。对这一点,学术界的阐释集中在现实隐喻上。刘勇强指出,此类故事特点是“许多妖魔来自神佛,收伏后又归于神佛”,《金瓶梅》中的西门庆可做这些妖魔的参证,“社会批判性”十分强烈[13]190-191;刘荫柏也强调,有靠山的妖魔被主人救走,“仿佛是当时社会生活的一面折光镜”[14]220。但或许是囿于小说的寓言性质,目前还没有研究系统地从叙事学角度去分析这一模式的功能意义。虽然结束的手段相似,但“主人收降”同“机械降神”存活于不同的文化语境之中,《西游记》中主人突降是否会造成和“机械降神”相同的叙事效果,还有待进一步讨论。刘勇强反驳金圣叹对《西游记》“观音救了”情节的贬低,指出:“也许, 从情节类型的角度分析‘观音救了’的不同呈现方式与内涵, 要比简单地否定它更有意义。”[15]抛开“机械降神”先入为主的叙事思路,从叙事学角度对“主人收降”的一系列故事进行分析,应当是一次可行且有价值的尝试。

二 初始情境:忧虑的唐僧

根据上文的表格,“主人收降”故事在“(3)”处形成了“(3-1)”和“(3-2)”的分化,10个故事中有6个执行的是“(3-1)”功能,也就是插入了“唐僧担忧”的情节。

浦安迪指出奇书文体善用反复手法,“有时甚至到了令人厌烦的地步”[16]90。唐僧便是在不同的阶段反复出现同一种忧虑状态:在第三十二回,他惧怕虎狼猛兽,提醒徒弟“恐有虎狼阻挡”[12]383;在第五十回,他没有丝毫长进,口称“只恐有虎狼作怪”[12]608;到了后来,他依旧“心中害怕”[12]893,必须要孙悟空安慰定心。叙事者对忧虑的唐僧如此迷恋,把它当作开启小故事的不二法门,许多研究者都视此为唐僧形象塑造的重要一环:夏志清认为唐僧“在他经受苦难的旅途中却没有表现出精神升华的任何迹象”[17]137,王平指出叙述者运用反讽的手法写出唐僧“胆小如鼠、不明是非及对取经的成功缺乏信心”[18]452,郭英德则将唐僧的性格磨练概括为“他没有真正成熟起来,成为一个真正令人钦佩的精神领袖、宗教信徒”[19]210。这确实是有趣的一点:为何叙事者不允许唐僧蜕变?

这种设置可能是一种叙事套路,金圣叹指出小说有“弄引法”:“谓有一段大文字,不好突然便起,且先作一段小文字在前引之。”[20]223唐僧的忧思是承上启下的叙事信号,如第七十四回开头:

话表三藏师徒们打开欲网,跳出情牢,放马西行。……三藏正然行处,忽见一座高山,峰插碧空,真个是摩星碍日。长老心中害怕,叫悟空道:“你看前面这山,十分高耸,但不知有路通行否。”[12]893

唐僧的惊怕提醒读者从程式化的叙述中跳出来,故事即将开始。安排唐僧担忧是叙事者吸引读者的办法,因为他知道肉眼凡胎且是取经团队中心人物的唐僧的异常反应会引发读者的兴趣。

不过从叙事效果上看,忧虑的唐僧代表着话语权力的转移。取经团队作为主人公,需要克服艰难险阻(亦即打破作为“大禁令”的磨难),但“(3-1)”的频繁出现说明,在破禁环节,唐僧是消极的破禁者,孙悟空才是积极的破禁者,事实上,主人公的权力被唐僧让渡给了孙悟空。举经典的金角银角故事为例:

唐僧道:“徒弟们仔细。前遇山高,恐有虎狼阻挡。”行者道:“师父,出家人莫说在家话。你记得那乌巢和尚的《心经》云‘心无挂碍;无挂碍,方无恐怖,远离颠倒梦想’之言?但只是‘扫除心上垢,洗净耳边尘。不受苦中苦,难为人上人。’你莫生忧虑,但有老孙,就是塌下天来,可保无事。怕甚么虎狼!”长老勒回马道:“我

当年奉旨出长安,只忆西来拜佛颜。

舍利国中金像彩,浮屠塔里玉毫斑。

寻穷天下无名水,历遍人间不到山。

逐逐烟波重迭迭,几时能彀此身闲?”

行者闻说,笑呵呵道:“师要身闲,有何难事?若功成之后,万缘都罢,诸法皆空。那时节,自然而然,却不是身闲也?”长老闻言,只得乐以忘忧。[12]383

唐僧忧虑、孙悟空开解的情节在此后也反复出现,叙事者看似只是搬运对话,但实际上已经对叙事视角做出了取舍。唐僧的忧虑显示出他在“破禁”上的被动,无论是在法力上还是在心性上,他都称不上是坚定的取经者,主人公的话语权自然会被叙事者交给孙悟空。因为根据故事的功能结构,破禁需要主人公来完成,这就意味着谁能完成破禁,谁就将成为主人公。还需指出的是,名义上取经的中心是唐僧,然而在佛性上,孙悟空已经远超自己的师父。这个安排是致命的——读者只会倾向于认为掌握了《心经》解释权的孙悟空是主角。从全书的架构来看,孙悟空成长线在先,取经故事线在后,因而有研究提出叙事者早已将孙悟空作为主角,如郭英德就指出《西游记》可以理解为“孙悟空的英雄史”[19]185。这里想要进一步指出的是,设置“忧虑的唐僧”可以更清楚地看出叙事者是如何将取经故事的话语权也交给孙悟空的。

唐僧失去了主人公的权力,这带来了一系列后果:首先,唐僧不再占据叙事的中心,这意味着他陷入麻烦时并不能引起读者真正意义上的同情,因而削弱了取经团队唯一的凡人在故事中的作用,将小说变成了彻底的神魔之争。其次,唐僧的担忧在形象塑造上的作用变得微乎其微,它更多地作为一个讯号,帮助隐含读者解读“妖魔即将出现”的信息。不可否认的是,唐僧的忧虑成为叙事反讽色彩的一大助力,高僧的标签同忧虑的表现之间的割裂潜藏着隐含作者的讽刺;不过,叙事中“忧虑的唐僧”更多地起到情节功能上的作用:孙悟空对唐僧的忧虑不以为意,因为他并非唐僧真正的受述者,隐含读者才是。再者,孙悟空接过主人公的权柄后,他的神仙身份就使得“降神”平面化,难以形成古希腊悲剧中神对主人公命运的巨大冲击,这也是“主人收降”不同于“机械降神”之处。神仙降临是为了解决孙悟空的困境,而非直接扭转唐僧的命运。于是,情节便难以拥有人神之争的张力,而只是叙事者顺理成章的安排。“主人翁”们不过是叙事者在神魔斗争中点缀的嵌套故事,目的在于增添读者对故事的信任感。观音菩萨降伏金鱼精时,作者写道:“内中有善图画者,传下影神,这才是鱼篮观音现身。”[12]604-605这里突出地展现了以读者的文化经验嵌套情节的设计,“神仙”的出现更像是拼凑读者经验碎片的过程。

三 报信者与告知者:“第三人”

在“主人收降”故事中,“获悉”功能有“(4-1)”“(4-2)”两个实现方式,其中“(4-1)”占主流,10个故事中有7个涉及“(4-1)”功能,即“第三人”告知孙悟空妖魔的出场。

“第三人”指的是被引入的第三个角色,《西游记》的故事是“联缀式”的,唐僧师徒一行是“一串珍珠项链的骨线”[9]339,于是,叙述场中一开始只有叙事者和唐僧师徒的声音。此时引入的第三人短暂叫停了叙事者对取经团队的集中叙述,也补充了叙事者的自限。第三人可以是神仙、受害者或与受害者有关的人,分为两种角色:报信者和告知者。

(一)报信者:神仙相助

报信者是神仙,这意味着他们知晓更为精确的妖魔信息,只是出于各种原因不能完全吐露。有3个故事拥有报信者:金角银角是日值功曹报信,乌鸡国青狮是国王托梦,狮驼岭三魔是太白金星报信。其中,乌鸡国王是凡人,促使他前来报信的是夜游神,算作神仙报信的变体,暂不加以讨论。

在普罗普看来,故事有七种角色:对头、赠与者、相助者、公主及其父王、派遣者、主人公、假冒主人公。“解答难题、消除灾难或缺失”是相助者的一部分功能,相助者功能集中于行动帮助,“它直接以行动来报答”[1]73-75。从这个意义上看,报信者虽承担了相助者的部分叙事功能,但却不是相助者,因为他们没有对妖魔造成任何实际伤害。

“通风报信”,是古代叙事中推动情节发展常见的手段。通常,报信者提供的信息都十分重要(机密),产生的结果则会有利于被告知方,如《三国演义》中庆童向曹操揭发董承之事,就是一种报信,结果是曹操诛杀了董承等人[21]203-206。然而,与传统叙事不同,《西游记》中的报信者给出的信息并不关键,如日值功曹报信:

此山径过有六百里远近,名唤平顶山。山中有一洞,名唤莲花洞。洞里有两个魔头,他画影图形,要捉和尚;抄名访姓,要吃唐僧。[12]385

和尚不要调嘴。那妖怪随身有五件宝贝,神通极大极广。就是擎天的玉柱,架海的金梁,若保得唐朝和尚去,也须要发发昏是。[12]386

大圣,报信来迟,勿罪,勿罪。那怪果然神通广大,变化多端。只看你腾那乖巧,运动神机,仔细保你师父;假若怠慢了些儿,西天路莫想去得。[12]386

又如太白金星报信:

那妖精一封书到灵山,五百阿罗都来迎接;一纸简上天宫,十一大曜个个相钦。四海龙曾与他为友,八洞仙常与他作会。十地阎君以兄弟相称,社令、城隍以宾朋相爱。[12]894-895

此山叫做八百里狮驼岭。中间有座狮驼洞。洞里有三个魔头。[12]896

那三个魔头,神通广大得紧哩!他手下小妖……共计算有四万七八千。这都是有名字带牌儿的,专在此吃人。[12]897

大圣,报信来迟,乞勿罪!乞勿罪!这魔头果是神通广大,势要峥嵘,只看你挪移变化,乖巧机谋,可便过去;如若怠慢些儿,其实难去。[12]898

他们提供给孙悟空的信息分为三个层次:第一,通报此处有妖魔;第二,揭示妖魔的神通广大;第三,选择性地透露一些信息,如五件宝贝。总体而言,他们并没有泄露妖魔出处、主人身份、弱点如何等关键性的制胜信息。无法提供制胜信息,说明报信者并不承担“通风报信”的情节转折功能,设置报信者的原因还应当继续深入文本探寻。对此,有一种解释是叙事者有意延宕,出现报信者是为了引发读者的兴趣,而不告知关键信息则是情节铺展的必然要求——如果一开始孙悟空就知晓了制敌手段,故事将没办法继续展开。不过,这种解释也有其薄弱之处,要拉伸故事的进展,完全可以在孙悟空与妖魔缠斗之后再安排神仙出现,并告知制胜关键。比如玄英洞一难,太白金星指引孙悟空说:“若要拿他,只是四木禽星见面就伏。”[12]1104这样安排也无损故事的张力和紧凑,可见,维持情节进展并非设置报信者的最终目的。

本文从文本的体现出发来探寻其间原因。从《西游记》的叙事来看,报信者均出现在山野之中,信息通过声音来传递:日值功曹化身的樵夫“厉声高叫”[12]384,太白金星化身的老者“远远的立在那山坡上高呼”[12]893,以吸引唐僧师徒的注意。这与《西游记》中其他的神仙传信有所不同,如降伏黄风怪,太白金星给孙悟空提供线索的方式是“只是路旁边下一张简帖”[12]258。明显地,“主人收降”故事的报信者默契地采用了声音传递的方式。报信者是否发出声音、报信者想让谁听到声音、谁听到报信者的声音,均暗含了重要的叙事意义。试用狮驼岭一难来作分析:

远远的立在那山坡上高呼:“西进的长老,且暂住骅骝,紧兜玉勒。这山上有一伙妖魔,吃尽了阎浮世上人,不可前进!”(声音出现)三藏闻言,大惊失色。一是马的足下不平,二是坐个雕鞍不稳,扑的跌下马来,挣挫不动,睡在草里哼哩。(声音被唐僧听到)行者近前搀起道:“莫怕,莫怕!有我哩!”长老道:“你听那高岩上老者,报道这山上有伙妖魔,吃尽阎浮世上人,谁敢去问他一个真实端的?”[12]893-894(其他人明显不是声音的听众,只有唐僧一再重复,催促徒弟接收声音信息)

报信者声音发出前,唐僧师徒行走在山郊野外,每个人在叙事空间中是平行的。但当声音发出且被唐僧听见后,一个单独的听觉空间便被开辟了出来,在这个空间里,只有“被听者”和“听者”。“被听者”就是报信者,他掌握了说话的权力,而当唐僧催促徒弟们接收声音信息时,便加重了报信者的这一权力,因为他的听众变多了,声音辐射的范围更大,这为报信者向孙悟空强调妖魔的神通广大留出了足够的余地。不妨用菩萨在灭法国一难中提醒唐僧师徒一节作对比:

柳阴中走出一个老母,右手下搀着一个小孩儿,对唐僧高叫道:“和尚,不要走了,快早儿拨马东回,进西去都是死路。”(声音出现)唬得个三藏跳下马来,打个问讯道:“老菩萨……怎么西进便没路了?”[12]1010(声音被唐僧听到)

行者火眼金睛,其实认得好歹,——那老母搀着孩儿,原是观音菩萨与善财童子。——慌得倒身下拜。叫道:“菩萨,弟子失迎!失迎!”(孙悟空并未接收声音,而是以视觉手段察觉了菩萨的真身)那菩萨一朵祥云,轻轻驾起,吓得个唐长老立身无地,只情跪着磕头……一时间,祥云缥渺,径回南海而去。[12]1011(声音消失)

菩萨的报信,没有过多和孙悟空、猪八戒等人的对话描写,话语简洁,声音也很快消失。这是因为菩萨针对的听众只有唐僧,她是“对唐僧”来说这番话的,她的听觉空间相对更小。在这一难中,叙事者没有给孙悟空接收声音的机会,这与灭法国的劫难性质紧密相关,佛教想要对滥杀和尚的国王弘扬佛法,只能是作为佛子的圣僧出面聆听劫难。

由此反推,日值功曹和太白金星拥有这样大的说话篇幅,说明他们需要更多的听众,而非只有唐僧,这便增强了妖魔来历不凡的暗示——唐僧“听见”之后需要让孙悟空也“听”到,将声音转接给孙悟空就意味着将任务安排给孙悟空。劫难需要提前对孙悟空进行强调,这也正是“主人收降”结局之前给予隐含读者的一个缓冲。报信者给出的信息关键与否并不重要,只要能够推动报信者成功将降妖的任务直接交给孙悟空即可。叙事者既通过报信者提点隐含读者这个故事会多有磨难,同时也照应唐僧的“历劫”故事,报信者都是知情人,强化“西行受难”的主题,以便削弱妖魔主人降临的突然性。

(二)告知者:凡人诉苦

告知者,指的是将灾难告知孙悟空的角色,通常是受害者或与受害者有关的人。“主人收降”故事共有四个告知者,分别是陈家庄老者、朱紫国国王、比丘国驿丞、布金寺长老。

告知情境不像报信情境一样处于山郊野外,而是位于人间房舍。唐僧在看到房舍时对孙悟空说:“此处比那山凹河边,却是不同。在人间屋檐下,可以遮得冷露,放心稳睡。”[12]573山野和房舍划分出“出家人”和“在家人”的两种状态,对于除孙悟空之外的人来说,“在家”是他们“出家”必不可少的缓冲地带。走入在家空间,构成了冲突前的初始情境之一,这既代表着唐僧师徒即将迎接新的劫难考验,更表明他们从取经故事线中暂时脱离,开启人间扶危济难的故事。林庚指出:“这些见义勇为的行径原与取经并无直接关系,却正是江湖好汉的本色当行。”[22]58不过,将这一类情节完全等同于好汉行径是不合适的,因为告知者的出现表明该情节有浓厚的“历劫”色彩,是构成“西行受难”主题的一部分。

告知情境巧合地出现在四个不同的季节,作者以四季循环的方式来推进取经旅程。季节出现的顺序是固定的,但每个季节对应何种劫难却完全可以自由选择,浦安迪就指出小说“四季转换的节奏是出于有意的安排”[23]164,在这里也不例外:布金寺长老对应“春”,他带来的消息暗示着一个与情欲相关的劫难,浦安迪指出这一回因“色欲含意”而被放在春天[23]212。不仅玉兔精阴阳配合有着强烈的情欲暗示,连告知者告知公主“恐为众僧点污”[12]1116也含有色欲意味,于是应在“天地和同,草木萌动”[24]417的春景上。从这一思路再思索其他三个告知者所处的季节,会发现:陈家庄老者对应“秋”,送亲生儿女祭赛,“鹰乃祭鸟,用始行戮”[24]467,悲剧在肃杀的秋景中被告知。朱紫国国王对应“夏”,拆凤之劫在“节耆欲,定心气”[24]453的仲夏端阳节,告知时间也处于夏天。比丘国驿丞对应“冬”,“天气上腾,地气下降”[24]488,阴阳不交,繁衍终止,正是国君面临的困境;此时“毋或敢侵削众庶兆民,以为天子取怨于下”[24]492,国主无道,同样有所呼应。

有意的劫难安排说明,告知者们的痛苦是唐僧师徒修行的一部分,而非单纯英雄式见义勇为的导火索。可以将朱紫国一回同欧里庇得斯《阿尔刻提斯》的告知情境作如下对比,二者同样是因为国王的劫难导致王后受难,最后被神力拯救的故事。

朱紫国一回中:

国王道:“古人云:‘家丑不可外谈。’奈神僧是朕恩主——惟不笑,方可告之。”……“三年前,正值端阳之节……忽然一阵风至,半空中现出一个妖精,自称赛太岁,说他在麒麟山獬豸洞居住,洞中少个夫人,访得我金圣宫生得貌美姿娇,要做个夫人,教朕快早送出。如若三声不献出来,就要先吃寡人,后吃众臣,将满城黎民,尽皆吃绝。那时节,朕却忧国忧民,无奈,将金圣宫推出海榴亭外,被那妖响一声摄将去了。寡人为此着了惊恐……所以成此苦疾三年。……今日之命,皆是神僧所赐,岂但如泰山之重而已乎!”[12]837

《阿尔刻提斯》中:

赫剌克勒斯 我为什么割了头发,表示悲哀?

阿德墨托斯 我今天要埋葬一个死人。[25]34

赫剌克勒斯 那么,你为什么悲伤?那死去的人是你的什么朋友吗?[25]35

阿德墨托斯 虽是一个外邦人,却是这宫中很有关系的人。[25]35

仆人 都不是,客人呀,那死去的是阿德墨托斯的妻子!

赫剌克勒斯 你说什么?到了这时候,你们还款待我!

仆人 只因为他不好意思把你送出宫门。[25]43

赫剌克勒斯 我看见他的容貌,看见他剪了头发,眼中滴泪,我已觉察出来了。可是他骗了我,说他在送一个外邦女子去埋葬。[25]43

朱紫国王和阿德墨托斯的表现多有相似,他们均被叙述为有美德的君主,朱紫国王是个“大贤大德之君”[12]834,阿德墨托斯则被着力刻画他“虔诚和敬客的美德”[25]75;他们都对苦难吞吞吐吐,都因状态异常而被英雄察觉出异样。不同在于,朱紫国王积极向孙悟空告知苦难、请求援助,阿德墨托斯则一直瞒着赫剌克勒斯,英雄知晓苦难是通过仆人。对比可知,《西游记》中告知者的求助事实上削减了英雄故事的意味,加剧了修行的色彩。与赫剌克勒斯相比,孙悟空更像是一个聆听苦难的修行者,即便身上还存有一些江湖气。赫剌克勒斯凭借一腔报恩的热血与英雄气概去夺回王后,到最后才揭示出他的英雄举动,但孙悟空一开始就以神僧的身份在国王面前大显神通,这必定会让叙事焦点锁定在孙悟空身上。同时,叙事者对告知者的选择也意味深长。四位告知者中,仅有陈家庄老者是真正意义上的受害者,朱紫国王像阿德墨托斯一样将灾害转移给了王后,比丘国驿丞和布金寺长老同受害者的关系就更远了,正如孙悟空所言:“那妖精还是不害你;若要害你,这里如何躲得?”[12]838告知者虽然与读者同为凡人,但是显然,读者不会在“间接引语”式的苦难诉说中产生深刻的同情。于是当妖魔被搭救离开时,读者很难对此有道德上的抵触,因为这只代表着唐僧师徒的一次功德修行。读者对孙悟空与妖魔的争斗,多存欣赏、玩味的心理。

赫剌克勒斯将阿尔刻提斯救出,观众在前文情节中所积攒的高涨的同情将付之一笑,在阿尔刻提斯出现的一刻烟消云散。这样的处理方式是一个典型的“机械降神”,因为“国王的命运突然改变”[25]79,读者的情绪也随之强行拧转。然而,对于《西游记》中告知者的诉苦,读者的同情并不深刻,因此不会在孙悟空的叙事主场中产生强烈的情绪转变,降临的主人自然也谈不上破坏了应有的发展和命运——反而,他们在一定程度上还助推了凡人劫难的完满。告知者的出现只是一次“历劫”的提醒,在这种处理下,也就很难认为“主人收降”产生了和“机械降神”同样的效果。

四 剥去光环:谁是“主人翁”?

前文提到,“主人收降”故事在《西游记》的本事材料中并不成熟,尤其是最后的“主人降临”情节,很可能是在成书阶段才形成完整的面貌。与《西游记》几乎同时期成书的《百家公案》记载了包拯断案的神异故事,很多情节与《西游记》都有相通之处,其中《金鲤鱼迷人之异》讲述观音菩萨收伏金鱼精的故事,对妖怪原形、“鱼篮观音”形象和妖怪藏身南海的描写都可以窥见通天河故事的影子[26]132-136,但在这个故事里,观音菩萨与金鱼精并不是主仆关系。《西游记》作者在创作时增加神仙是妖魔主人这一设置,单纯从叙事功能上看,其实是不必要的。神仙的到来只是宣告结束的标志,设置成属性相克(毗蓝婆菩萨降多目怪)、法力广大(观音菩萨降黑风怪)、法宝克制(灵吉菩萨降黄风怪)等,也可以取得同样的效果。因此,小说家对主仆关系的着力刻画就产生了结构功能之外的修辞意义,这是“主人收降”有别于“机械降神”的根本原因。

(一)默然的孙悟空

“主人翁”的出现,宣告妖魔的审判权已经移交。妖魔的结局就是故事末尾的结语,举几个例子:金角银角“缥缈同归兜率院,逍遥直上大罗天”[12]431,青狮精“径转五台山上去,宝莲座下听谈经”[12]481;还有一些叙事者简单带过的,如“当时菩萨就归南海”[12]605“大慈悲回南海不题”[12]864等,结局都是妖魔毫发无伤,随主人安然离去。

这些结语是带有说书人腔调的套语。关于套语,浦安迪提出这是作者的着意模仿,构成一种反讽的效果[16]102;陈平原则认为这只是小说家被迫向说书人认同的表现,未必有深刻的反讽含义[27]288。但不论如何,结语和整体情节之间的割裂是显而易见的,在繁复紧簇的情节冲突后,轻描淡写的叙述声音显得如此轻飘无力。值得探讨的是,隐含作者究竟只是承续传统,制造一个说书的模式来引出下文,抑或真的存在情感的暗示投射?笔者认为,后者的可能性更大。虽然套语模式是否出于作者自觉前人还有所争论,但同一叙事程式下人物展露的形象不一,却足以显示出隐含作者的态度。小说中有不少孙悟空“搬救兵”的情节,傅修延认为,这是一种“远来的和尚会念经”的思维定势[10]84。在同一思维定势下,作者对“非主人收降”和“主人收降”两类“搬救兵”故事的刻画却有微妙的不同,这突出地展现在对孙悟空的描写上。

面对只是作为“救兵”的神仙,孙悟空的声音是快活的,态度是放松的。比如奎木狼一难,“行者见玉帝如此发放,心中欢喜”,再“朝上唱个大喏”[12]380,姿态很放松。再比如地涌夫人一难,“行者口里嘻嘻嗄嗄”,还引唐僧拜谢天王和太子[12]1009,怡然快活。但面对身为“主人翁”的神仙时,孙悟空的神情却很难说是轻松愉悦的。以观音菩萨解救的故事为例,试看他在两种故事中的表现,在“非主人收降”故事中:

行者道:“深感菩萨远来,弟子还当回送回送。”[12]215(黑风怪)

行者转身叩头道:“有劳菩萨远涉,弟子当送一程。”……行者闻言,欢喜叩别。[12]520(红孩儿)

在“主人收降”故事中:

八戒与沙僧拜问道:“这鱼儿怎生有那等手段?”……行者道:“菩萨,既然如此,且待片时,我等叫陈家庄众信人等,看看菩萨的金面:一则留恩,二来说此收怪之事,好教凡人信心供养。”……那八戒与沙僧,一齐飞跑至庄前……当时菩萨就归南海。[12]604-605(灵感大王)

行者闻言,急欠身道:“菩萨反说了。他在这里欺君骗后,败俗伤风,与那国王生灾,却说是消灾,何也?”……行者不敢违言……那行者慌了,只教:“莫念!莫念!铃儿在这里哩!”……你看他四足莲花生焰焰,满身金缕迸森森。大慈悲回南海不题。[12]863-864(赛太岁)

当菩萨不是妖魔的主人时,孙悟空对菩萨的帮助总是欢喜接受,他历来对前来帮忙的神仙客气有加、礼数周全,在这里也毫不例外。然而当目光转向“主人收降”故事时,小说家却有意识地压抑了他鲜活的行为和生气:灵感大王一难的结尾,大多依靠八戒、沙僧的问话和行动来推进情节的发展,孙悟空在此表现得对妖怪漠不关心;此处也并没有什么游戏性的描写,仅仅通过一句问话来帮助作者融合“鱼篮观音”这一传统文化形象。赛太岁一难的结尾,孙悟空则十分紧绷,是以辩论者的姿态在与菩萨进行“对峙”。在“主人收降”故事中,孙悟空似乎也丧失了周全礼数的精力与热情,叙事者不再叙述“回送”等相关话语。若是说因灵感大王和赛太岁两难时间顺序相对较后,作者不耐烦书写礼节,但在这两难之后,孙悟空面临菩萨的指点,依然是毕恭毕敬,如在蝎子精一难“合掌跪下”“拜告道”“再拜道”,并且等菩萨金光回南海后“才按云头”[12]675。将孙悟空的异常举动全部推给故事发生的时间顺序,认为是作者的书写省略,显然也未必合适。笔者倾向于认为这体现了隐含作者的某种心理,在孙悟空的沉默和对抗中,反映出隐含作者对故事结局的不满和讥讽。

叙事者的结语十分微妙。《西游记》的口头叙述特征还未和书面写作特征完全断裂,结语是一个剥离“叙事者”和“隐含作者”的渠道。通过设置一个结构式的结语,《西游记》的叙事者(说书人)被再一次确证了其强烈的在场性。但同时,结语的存在使得它的褒贬意味变成了叙事者的评判,而非隐含作者的倾向。在《西游记》中,这保证了读者并不会混淆隐含作者和叙事者的观点。一个口头的说书人结语一旦被确立在文字上,便凭空增添了多种意味。隐含作者通过这种形式,将叙事的张力轻而易举地熔铸进《西游记》残余的口头色彩中,在阅读这些轻飘无力的结语时,读者体验到的实则是头重脚轻之感。因为不再有说书人在听觉上的话语、语气暗示引导,行诸纸面的文字一定程度上解构了说书人的权威,从而凸显出隐含作者的真正想法:妖魔的处罚轻轻揭过,与孙悟空的意愿背道而驰,同前文的铺垫也完全割裂,原因则是主人的降临。隐含作者指引读者来到“主人翁”的神圣塑像下,细细观看他们在光晕之下的真正面容。

(二)自反的神圣性

孙悟空的沉默表明了隐含作者的态度,然而要让隐含读者成功接收这一态度,则需在结构上对“主人收降”的叙事模式进行自我颠覆,形成某种自反。

参照前文的表格,根据结局的不同,可以将“主人收降”故事分成“(15)”型“主人搭救妖魔”和“(16)”型“主人帮助降妖”两类,二者区别在于:其一,前者主人主动出现,后者主人被动出现;其二,前者主人多替妖魔辩解,后者主人几乎不做辩解;其三,前者故事中,孙悟空的反感态度更为明显。

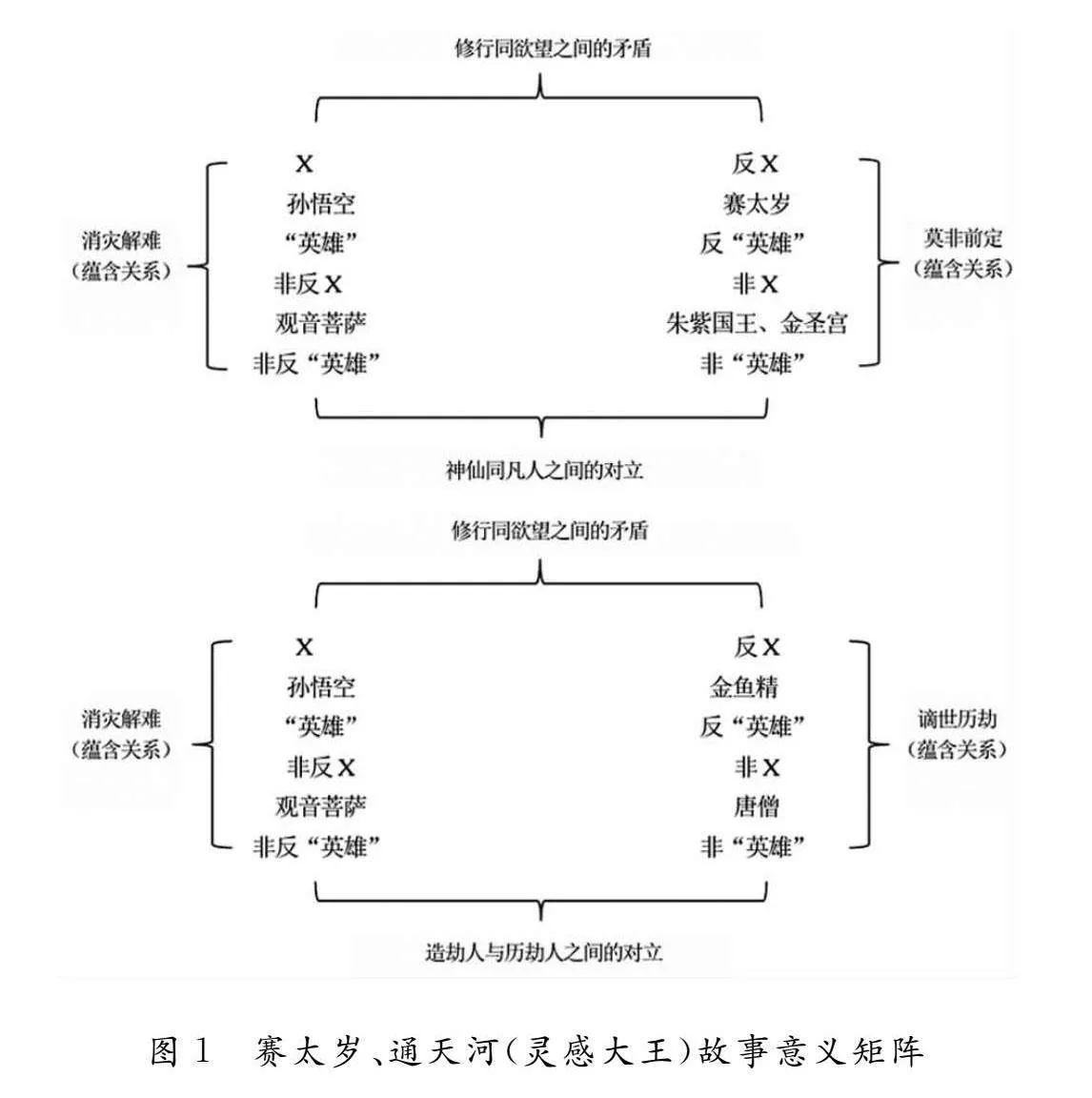

叙事学引领者格雷马斯对意义的表征机制提出了结构主义的分析,并抽象出一个整合模型,该模型以矩阵的方式对矛盾的概念进行整合,形成了一个符号矩阵,这一矩阵经过赋值后可以应用到许多不同的领域[28]140-147。借助符号矩阵理论对“主人收降”中以赛太岁一难为代表的“(15)”型故事和以通天河一难为代表的“(16)”型故事进行分析

需要指出的是,“(15)”型中的金角银角故事更符合“(16)”型的意义矩阵,但这其实是因为该故事是第一个“主人收降”故事,这个阶段叙事模式还未完全铺展,并不意味着两个意义矩阵的适用范围交叠,也不影响接下来的矩阵分析。,可列出如下两个意义矩阵(图1):

两个意义矩阵的“反X”和“非X”之间产生了因果报应母题下的两个变体:莫非前定和谪世历劫。赛太岁一类故事,受害者与妖魔的关系被解释为“一饮一啄,莫非前定”[12]480的逻辑。通天河一类故事,突出的则是“历劫未完”的意味。莫非前定和谪世历劫的底层逻辑均是因果报应——受害者的苦痛来源于自身:乌鸡国王、朱紫国王、天竺公主均因前因而经受磨难;比丘国王的疾病由自身引起;唐僧前世轻慢佛法被贬凡尘,要历经辛苦求取真经。在这一逻辑中,“主人翁”的出现是对因果报应的呼应和衔接,本不应该引发孙悟空和隐含作者的不满。但显然,叙事没有迎合传统的母题逻辑,“主人翁”形象的引入,是为了从“因果报应”叙事结构的内部颠覆其自身。

首先,“莫非前定”遭到了隐含作者的无情批判。孙悟空常常对具有神秘色彩的前因提出世俗意义上的质疑,林庚指出:“可见孙悟空根本就不承认什么‘一饮一啄’的前定。”[22]80符号矩阵下,莫非前定逻辑中“非反X”(“主人翁”)和“非X”(受害者)形成了仙凡对立,其突出的矛盾是“权力”,而这则蕴含在“知”与“不知”的张力之中。“主人翁”是“知”的掌握者,他们在降临时已经知晓妖魔的所作所为,甚至会特意等到妖魔在凡间期限完满时才将其带回,而并不在意这段时间内妖魔是否伤人害命。这些法力广大的神仙代表着一种庞大的知识,越多的知识会带来越高的权力。在小说中,如来佛祖之所以处在最高的神仙梯队中,正是因为他在“普阅周天之事”的基础上还能够“遍识周天之物”“广会周天之种类”[12]709。“(15)”型故事中,神仙们找出各种理由为宠物和侍从下界之事辩白,这是一种由知识派生出来的强硬的司法权,经由“拥有知识—解释真相—免除罪行”的过程完成。因此,这一结构的建立意在说明,莫非前定的逻辑是一个权力逻辑,“前定”是建构的“前定”,而非神圣光环下的“一饮一啄”。如玉兔精一难,孙悟空和太阴星君交谈,孙悟空说“老太阴不知”,太阴星君便回复“你亦不知”[12]1138,孙悟空因不具备对劫难原因的知情权,也就丧失了对真相的阐释权,于是被迫放弃了司法权。

接着,谪世历劫的神秘面纱也被作者揭开。以通天河为代表的“(16)”型故事,“非反X”与“非X”形成造劫人与历劫人的对立。“(16)”型故事侧重对取经人的阻碍,也就是呼应唐僧谪世历劫的逻辑。孙逊指出,佛道“转世”“谪世”观念会造成故事被化约为可理解的模式,导致复杂的人生规律简单化[29]。不过,有研究指出,在百回本之前,西游故事的文本并没有完整清晰的师徒五人谪世结构,谪世结构是百回本的有意设计[30]。这表明,隐含作者显然认为谪世模式有助于表达其叙事意图,而非仅仅作为故事的化约。当太白金星报信给孙悟空时,只说了妖魔吃人,但小钻风却能精准地说出孙行者的特征,由此可知,妖魔“吃人”的背景不过是为他们“吃唐僧”所构建出的宽泛设定,目的是让他们吃唐僧的举动变得合乎情理。唐僧的劫难是神仙控制下的旅程,这几乎成为小说内外的共识,取经是所有神仙都承认的“泰山之福缘,海深之善庆”[12]406,沿途的一些磨难和神仙们有关是无可指摘的。但主仆关系本质上是一种社会关系,作者将这一关系安在这些超凡脱俗的神仙圣贤身上,天然地便磨损了他们身上的神性,也让这场“神制定”“神参与”“神评判”的旅程在原初就埋下了被怀疑的种子。“主人翁”对妖魔的完全掌控,使得劫难的升华意义全部丧失,一旦“主人翁”出现,妖魔便失去了战斗力,变回原形。妖魔附属于神明,却又成为塑造劫难的重要主体,这只能说明作者在根本上摒弃了谪世故事的哲学意义。无论劫难的起因和性质如何,无论唐僧师徒是否注定要遭受劫难,最后神仙以“主人翁”的姿态出现,也就将这些奥妙的思索一概俗化了。

作者特意强调主仆关系,颠覆因果报应的叙事逻辑,就是为了表达对取经功果神圣性的怀疑。这并非无踪迹可循,在最后一回中,作者化用历史上唐太宗亲撰的《大唐三藏圣教序》,作为《西游记》中唐太宗对玄奘的褒扬之辞。《西游记》中,唐太宗求取真经,也是一次佛教意义上因果报应逻辑下的行为,他对佛法的态度是自觉追求、主动迎合。然而在现实历史中,唐太宗对佛法的态度远没有《西游记》里热情。在《答玄奘法师进西域记书诏》中,他称“朕学浅心拙,在物犹迷;况佛教幽微,岂能仰测”,这并不是一种自谦,因为随后他还直言“请为经题,非己所闻,新撰《西域记》者,当自披览”[2]14,说明他确实不太愿意深入了解佛法。有趣的是,《西游记》第十一回叙述傅奕上疏止浮图,同萧瑀论辩,这在历史上确有其事,不过主角不是唐太宗,而是唐高祖,唐高祖对傅奕的建议是赞同的。同样地,历史上唐太宗也对傅奕的想法持肯定态度,他曾请教过傅奕为何反对佛教,听完后“颇然之”[31]2717,同《西游记》中“掷付群臣议之”[12]138的态度截然相反。作者对唐太宗的史事及文章十分熟悉,显然清楚唐太宗的态度,但在叙事中却大加改动,呈现出另一种面貌,这让取经“弘扬佛法,永传东土”的目的变得吊诡起来。为了确保神圣的“经传东土”得以完成,《西游记》必须借助唐太宗人间帝王的身份,而历史上唐太宗对佛教并无太高的热情,这实则消解了取经弘佛的神圣色彩。对神圣的解构带来的是对“人事”的关注,因此不难理解他对“主人翁”身份的刻意强调。

蔡铁鹰认为作者在设计妖魔和神佛勾连情节时,“并没有给予足够的谴责”,反而“习以为常”[32]216。但从叙事学的视角观之,似还可讨论。小说家特意设计出“主人收降”模式,应当是故意为之。明面上叙事者对此未置一词,甚至轻飘带过,隐含作者却在叙事之中隐晦地表达不满。目前普遍认为《西游记》最早可见的小说版本是世德堂刻本(1592年),因此小说写定本出现在明中后期的可能性较大。明中叶以后,程朱理学的独霸地位动摇,刘志琴指出:“理学作为封建社会后期文化思想的主干,不可避免地‘向左转’,发生分裂、蜕变,从而兴起反理学的思潮。”[33]11随着经济发展,社会对冲破理学禁锢的需求日益旺盛,并直接上升到对“人欲”的认可与推崇之上。追求个性解放的一大影响就是,明代中后期“三教合流”思潮愈演愈烈,这也是《西游记》中经常出现的一个观念。陈宝良指出,三教合流造成了三教的世俗化,“圣人之凡人化,以及阿弥陀佛、神仙头上神圣光环的消逝”[34]357-358。妖魔和神仙之间的勾连,显然和当时三教合流、个性解放的思潮有关。《西游记》将神仙圣贤世俗化,使得无论是创作者还是接受者都可以在种种“人情”“世故”上做文章。很多观点都认为《西游记》的作者喜欢借妖魔来影射当时的政治,刘荫柏指出:“吴承恩对佛教、道教的批判之语,甚至愤激之语,实际上是对当时社会现实有感而发,借题发挥。”[14]35虽然《西游记》是否出于吴氏之手还有争论,但其文字中含有现实讽刺是毋庸置疑的。在明代,皇权高度集中,无论是权臣还是权宦,都不过是皇帝的奴仆。《明史》记载严嵩“惟一意媚上,窃权罔利”,而当皇帝不满时,“嵩亦不能力持”[35]5300-5301。权宦刘瑾被搜查出私藏禁物,皇帝大怒说“奴果反”[35]5216,下旨诛杀他。因此,呼风唤雨的奸臣权宦的种种恶行,本质上是“恶自上作”。《西游记》中再强大的妖魔,只要主人被请来就俯首帖耳,再难作恶,这其实就是这种权力体制的反映。孙悟空对妖魔主人的不满,事实上代表了隐含作者对统治者的态度。有观点认为小说在政治上的伦理逻辑是“君主执政的善恶,完全受身边臣子的左右”[36]181,但从“主人收降”的叙事来看,或许隐含作者也表达了对皇权的某种反抗。

以大闹天宫为分界,孙悟空在两段故事中面对统治阶层的不同表现一直以来饱受争议,由此延伸出许多对小说主题的探讨。不过从我们对“主人收降”模式的分析来看,隐含作者一直没有放弃虚构和现实之间的连接,孙悟空也一直保持着反抗的英雄特质,这或许也是《西游记》具有历久弥新的生命力的原因。在“机械降神”中,神使得故事得到一个突兀的解决办法,截断了其延展性;但在“主人收降”中,“主人翁”提供的解决办法已经不再是读者乐于探秘的领域,在隐含作者的引导下,“主人翁”本身成为文本内外的文化心理交流聚焦之处,成为一个彼此心照不宣的特殊符号。

五 结 语

《西游记》“主人收降”的叙事模式与古希腊戏剧常用的“机械降神”有相似之处,但通过分析,“主人收降”故事中的“主人翁”与其说是作者技穷而求助的神灵,不如说是小说家特意塑造出的一个文化符码。“忧虑的唐僧”将叙事焦点转移至神魔之上,“第三人”强化了受难修行色彩,“主人降临”剥落了神佛的神圣光环,从叙事技巧和意义上来看,“主人收降”的效果与“机械降神”存在巨大区别。

在阅读“主人收降”故事时,读者难免产生困惑:究竟为什么小说家偏要将“主人降临—收妖降魔”作为故事的结局?为什么偏偏要召唤出妖魔的“主人翁”才肯善罢甘休?这正是“主人收降”故事所以区别于《西游记》本事材料和同时代相似故事的重要特质,从中也可窥见唯有《西游记》能够历经淘沙却愈见经典的原因,即文本内外“隐含作者”“叙事者”“读者”通过小说文本交流博弈而形成了巨大张力。

“主人收降”模式的使用绝非单纯地“复制—粘贴”式套用模板,其背后蕴含着小说家的文化心理和叙事意图。由此,它也就和“机械降神”产生了根本的不同。古希腊悲剧中,神灵被操纵,消解的是悲剧的神话性和其崇高的意蕴;故事丧失了对自身的掌控力,将自己交由剧作家摆布,“神降”是作者的呼唤和请求。但在《西游记》里,神灵的光环消失,“神降”等同于妖魔主人的出场;降临的“主人翁”是隐含作者创作的必然需要,唯有以此为结局,故事才能够实现真正的延展。刘勇强指出:“《西游记》把神还原为人,又让人升格为神,这是很耐人寻味的。”[13]234 “主人收降”与“机械降神”的最大不同,乃因后者的着力点在于“降神”,而前者的着力点在于“主人翁”。

[参 考 文 献]

[1] 普罗普.故事形态学[M].贾放,译.北京:中华书局,2006.

[2] 朱一玄,刘毓忱.西游记资料汇编[M].天津:南开大学出版社,2002.

[3] 寒声,栗守田,原双喜,等.上党《迎神赛社礼节传簿四十曲宫调》[M]//朱恒夫.中国傩戏剧本集成.上海:上海大学出版社,2018.

[4] 曹炳建,黄霖.《唐僧取经图册》探考[J].上海师范大学学报(哲学社会科学版),2008(6):72-82.

[5] 太田辰夫.西游记研究[M].王言,译.上海:复旦大学出版社,2017.

[6] 亚里士多德.诗学[M].陈中梅,译注.北京:商务印书馆,1996.

[7] 尼采.悲剧的诞生:尼采美学文选[M].周国平,译.上海:上海人民出版社,2009.

[8] 陈士斌.西游真诠[M].江凌,编.北京:中国人民大学出版社,1992.

[9] 石昌渝.中国小说源流论[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1994.

[10]傅修延.趣味叙事学[M].北京:北京大学出版社,2022.

[11]肖沁浪,卢普玲,李冬明.论叙述中人物所具有的结束功能[J].江西社会科学,2009(3):44-47.

[12]吴承恩.西游记[M].黄肃秋,注释.北京:人民文学出版社,1980.

[13]刘勇强.奇特的精神漫游——《西游记》新说[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1992.

[14]刘荫柏.刘荫柏讲西游[M].上海:东方出版中心,2018.

[15]刘勇强.神怪小说批评中的偏见与误解[J].河北学刊,2017(5):79-87+91.

[16]浦安迪教授讲演.中国叙事学[M].北京:北京大学出版社,1996.

[17]夏志清.中国古典小说导论[M].胡益民,等译.陈正发,校.合肥:安徽文艺出版社,1988.

[18]王平.中国古代小说叙事研究[M].石家庄:河北人民出版社,2001.

[19]郭英德.中国四大名著讲演录[M].桂林:广西师范大学出版社,2006.

[20]朱一玄,刘毓忱.《水浒传》资料汇编[M].天津:南开大学出版社,2012.

[21]罗贯中.三国演义[M].北京:人民文学出版社,2019.

[22]林庚.西游记漫话[M].北京:北京出版社,2004.

[23]浦安迪.明代小说四大奇书[M].沈亨寿,译.北京:中国和平出版社,1993.

[24]孙希旦.礼记集解[M].沈啸寰,王星贤,点校.北京:中华书局,1989.

[25]欧里庇得斯.罗念生全集:第三卷:欧里庇得斯悲剧六种[M].罗念生,译.上海:上海人民出版社,2007.

[26]安遇时.百家公案[M].北京:中国文史出版社,2003.

[27]陈平原.中国小说叙事模式的转变[M].上海:上海人民出版社,1988.

[28]格雷马斯.论意义——符号学论文集:上册[G].吴泓缈,冯学俊,译.天津:百花文艺出版社,2005.

[29]孙逊.释道“转世”“谪世”观念与中国古代小说结构[J].文学遗产,1997(4):69-77.

[30]崔小敬.谪世:《西游记》的结构模式与意义复调[J].明清小说研究,2010(2):43-54.

[31]刘昫,等.旧唐书[M].北京:中华书局,1975.

[32]蔡铁鹰.西游记的前世今生[M].北京:新华出版社,2008.

[33]刘志琴.晚明史论:重新认识末世衰变[M].南昌:江西高校出版社,2004.

[34]陈宝良.明代社会转型与文化变迁[M].重庆:重庆大学出版社,2014.

[35]张廷玉,等.明史[M]//中华书局编辑部.二十四史:简体字本.北京:中华书局,2000.

[36]赵毓龙,刘磊,陈丽平.明清小说伦理叙事研究[M].北京:社会科学文献出版社,2019.