真名士,自风流

《世说新语》中记载了这样一则故事:关于《庄子·逍遥游》这一篇历来难解,众多名贤潜心钻研,所说却不出郭象、向秀两家笺注范围。东晋高僧支遁在白马寺中和冯常聊天,谈到此篇,他竟能“标新理”在郭、向两家之外,“立异议”在众名流之上,其独到的义理终为后世所接受。“标新立异”这一成语即源自这个故事,用以形容文人特立独行,提出新奇的主张以彰显自己的与众不同。

礼岂为我辈设也

魏晋时期,人的自我意识开始觉醒,文人群体展现出前所未有的狂放不羁与率真洒脱,《世说新语》在某种意义上就是魏晋风度的生动记录。竹林七贤之一的阮籍三岁丧父,由母亲抚养长大。后来,阮籍居丧期间,却在晋文王司马昭的宴席上照常饮酒吃肉,这引发了司隶校尉何曾的不满。他对司马昭说:“您正在用孝道治理天下,而阮籍在守丧期间竟公然饮酒吃肉,应该流放海外,‘以正风教’。”司马昭则反驳何曾,指出阮籍是因哀伤过度而身体受损,需饮食调养。何况,居丧期间因病饮酒吃肉亦有先例,本来也是合乎丧礼的,不应苛责。司马昭与何曾对话的整个过程,阮籍都在场,却神色自若,吃喝不停,显得超凡脱俗。

那么,阮籍对母亲的离世真的无动于衷吗?恰恰相反,《晋书》记载,阮籍在为母守丧时,“举声一号,吐血数升”,为母送葬时,又“吐血数升”,身形消瘦至极。阮籍的哀痛是深藏于心、难以言表的。

他居丧期间喝酒吃肉是对当时社会虚伪礼法的一种反叛,正如鲁迅先生所言,他们看似不守礼法,实则才是最守礼的人,因为他们遵守的是内心的真实与纯粹,对那些利用礼法沽名钓誉之徒不屑一顾。

人无癖不可与交

晚明文人追求个性自由,遥接魏晋风流,“嵇康锻铁”“刘伶嗜酒”及“祖士少好财,阮遥集好屐”等典故皆是晚明文人推崇的“癖”文化之典范。袁宏道在给好友潘之恒的信中说,“世人但有殊癖,终身不易,便是名士”,此言道出了晚明文人的观念:一个人若能拥有独特的癖好并坚持下去,便能成名士。

张岱在《陶庵梦忆》中亦说:“人无癖不可与交,以其无深情也。”他强调,真正的艺术家,多少都有点儿自己的小爱好、小习惯,这些虽看似不足为外人道,实则饶有趣味。张岱的好友祁豸佳便是一个例证,他有着书画、蹴鞠、鼓钹(bó)、鬼戏、梨园等多种癖好。张岱本人在《自为墓志铭》中也说自己“爱繁华,好精舍……好梨园,好鼓吹”,一口气列举了十多种癖好。华淑的《癖颠小史》中甚至专门收录了古代典籍中的“痴”“癖”行为,冯梦龙的《古今谭概》“癖嗜部”还专列世人的各种癖好。

晚明文人为什么如此推崇“癖”呢?因为明朝科举取士推崇八股文,加上前后七子对盛唐文学的推崇,文人纷纷效颦汉魏,学步盛唐,造成一种空疏的文风,十分缺乏生机和创造力。张岱对这一现象深感不满,认为有的人“一习八股,则心不得不细,气不得不卑,眼界不得不小,意味不得不酸,形状不得不寒,肚肠不得不腐”,学了八股就眼界狭窄,满腹酸腐。想要摆脱这种腐朽,就要追求真我,不被规则限制,培养自己独特的个性爱好,以“癖”寄情。

独抒性灵,不拘格套

晚明时期追求真我的风气,不仅体现在对“癖”文化的推崇上,以“公安三袁”为代表的性灵派在创作中还极力倡导“独抒性灵,不拘格套”,鼓励大家抒发个人真实的感受,即使这些感受并不完美,也要追求独创性。

袁宏道的朋友徐渭更是一位集才能奇异、性情奇怪、遭际奇特为一体的人物。徐渭认为“天下之事,其在今日,无不伪也”,对晚明社会的虚伪现象进行了无情的批判。徐渭的诗词创作也最符合袁宏道倡导的性灵与童真精神,《题风筝画诗二十五首》(十五)一诗便是明证:

偷放风鸢不在家,先生差伴没寻拿。

有人指点春郊外,雪下红衫便是他。

诗中描绘的这位放风筝的孩童,不顾春雪未融便逃学去玩儿,教书先生派人四处寻找,最终有人指着春郊外的人影说,雪下地里穿红衣服的便是他。这逃学孩童的无拘无束,天真烂漫,正是晚明文人追求的真我和童趣吧。

稀奇说

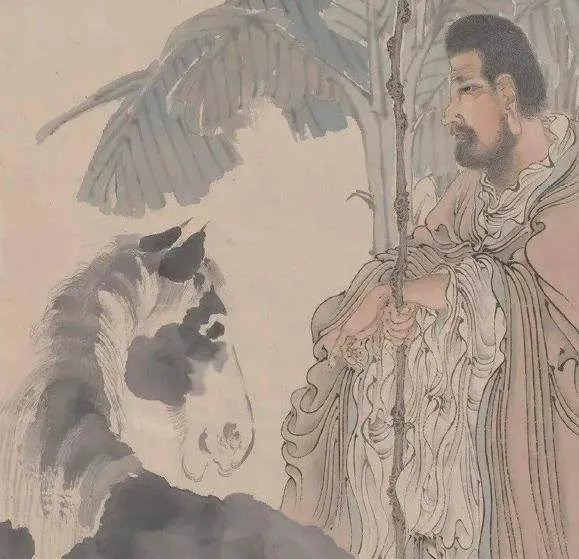

《高逸图》所描绘的是魏晋时期“竹林七贤”的故事,既展现了魏晋士大夫阶层超脱世俗的高逸共性,又捕捉了七贤各自独特的个性风采。现存《高逸图》为残卷,画中只剩四贤。