名作共欣赏

白石老人很“吝啬”

艺术家们往往会被贴上超然物外、不食人间烟火的标签。然而,当我们走进他们的生活,会发现有些常人眼中的艺术巨匠却十分接地气,例如我们耳熟能详的国画大师齐白石。

齐白石是中国近现代著名的国画大师,也是一名极其高产的艺术创作者,其创作生涯跨越了晚清、民国,直至中华人民共和国成立初期。然而,这位艺术大师有一个让人看来颇为“吝啬”的习惯——对润格的坚持。

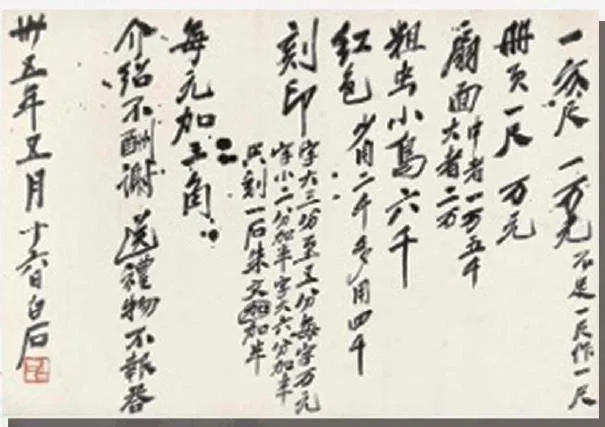

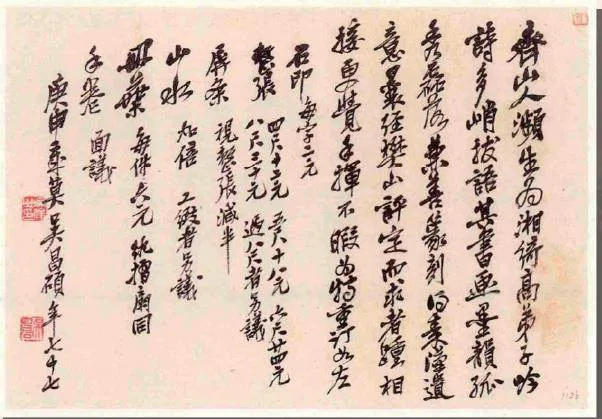

在很多人的印象中,艺术家应该是清高的,不为世事所动,更不会对金钱斤斤计较。但齐白石却不同,他对润格有着严格的要求,且极具商业头脑。他曾请当时的知名文人吴昌硕为自己撰写润格,所有字画都是明码标价。据传,他的客厅长期挂有告示,写着“卖画不论交情,君子有耻,请照润格出钱”,不接受讨价还价。

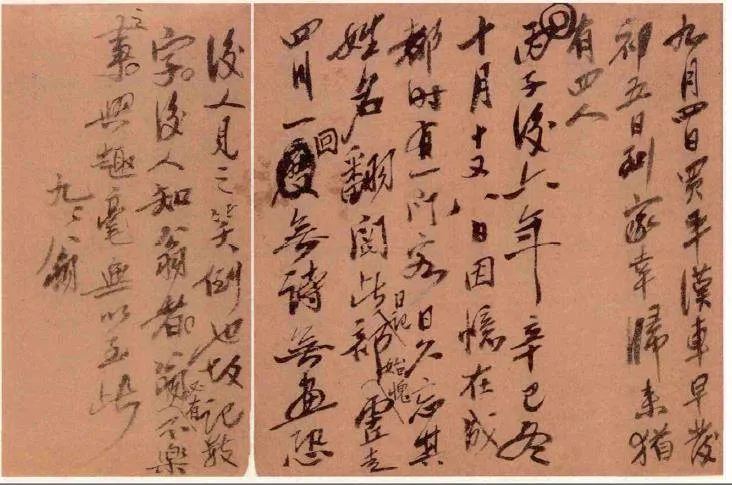

早年,齐白石到北京发展,曾经有过一段“落寞生涯”。齐白石口述、张次溪代笔的《白石老人自述》曾提到,1920年,他的润格是“一个扇面,定价银币二元,比同时一般画家的价码,便宜一半,尚且很少人来问津,生涯落寞得很”。但经考证,这个价格在当时可不算低,如果按此换算,他的月收入甚至高于当时的大文豪鲁迅。所以“便宜一半,尚且很少人来问津”可能是他对彼时自己尚未出名、处境尴尬的一种“抱怨”。但有别于一般艺术家以景抒情、以物言志的方式,齐白石以润格的高低来比喻生活是否“落寞”,可见经济价值对于他的重要性。

稀奇说

润格,指书画家出售作品时所列的价目标准,又称润例、润约或笔单。制定润格的好处在于明码标价、童叟无欺,节省画家与人讨价还价的精力。

1931年,他更是自编了《齐白石卖画及篆刻规例》,明确规定了各类作品的价格,如“花卉,条幅二尺十元,三尺十五元”。1936年前后,当时四川的好友王缵绪邀请齐白石去成都游玩作画,但说好的酬金最后只兑现了四百元。于是,他在《蜀游杂记》中记录道:“半年光阴,曾许赠之三千元不与,可谓不成君子矣!”回家后,他还贴出告示影射此事,并从此与王缵绪交恶。对于白石老人而言,“短减润金”是人品问题,即使关系再好,画作后续归还也不可原谅。

但齐白石的这种做法,并非出于对金钱的贪婪。他早年出身木匠,这种明码标价的做法是出于对个人劳动价值的认可。而这种看似“斤斤计较”的行为,实则是艺术家对自己艺术创作的尊重和对艺术价值的坚守,也是对艺术市场规律的遵循。他认为艺术创作不仅仅是个人情感的抒发,更是一种劳动,应当得到相应的回报。

白石老人对润金的“执念”显示出他是一位具有独立人格、市场观念、规则意识的“职业艺术家”。这也从侧面反映出二十世纪初中国艺术家思想的转变——他们受到“雅俗融合”文艺思潮的影响,逐渐意识到艺术作为职业的市场特征,谈钱不是一件耻辱或庸俗的事情,而是社会认同和艺术价值的重要佐证。

倪瓒“洁癖”太严重

中国古代传统文人画家与近现代艺术家在自我认同方面有着极大区别。高雅风骨是文人雅士的极致追求,他们认为不沾铜臭、不为五斗米折腰是个人气节的体现,其中就有人走到了高洁的极致,他就是“元四家”之一的倪瓒。

倪瓒出生于元朝末年一个富人之家,其家族崇尚道教,为他提供了一个远离世俗纷扰、沉浸于诗文书画的优越环境。倪瓒自号“懒瓒”和“倪迂”,这里的“懒”指的是他懒得插手世俗事务,不屑参与官场争斗。他淡泊世俗、孤傲不羁的性格,也养成了在生活中追求极尽清洁的习惯。

倪瓒的洁癖可以说是到了极致,无论是个人卫生还是家居环境,他都要求达到“一尘不染”。倪瓒家里建有云林堂、萧闲馆、清闷阁。清闷阁内铺着青毡,门口放着丝鞋,来客必须更换鞋子才能进入。仆人担水,他只用前桶中的水沏茶,后桶则用来洗脚,只因为后桶为家仆屁股所对,被他认为不洁。甚至连上厕所这样的事情,他都用一种特别的方式保持洁净——他的厕所“以高楼为之,下设木格,中实鹅毛,凡便下,则鹅毛起覆之,一童子俟其旁,辄易去,不闻有秽气也”。

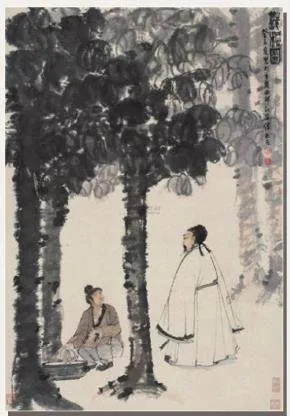

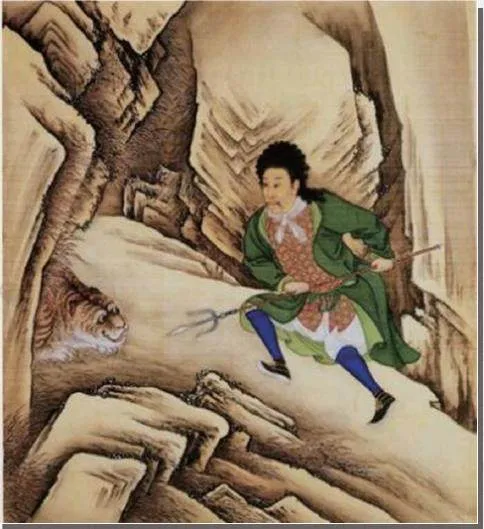

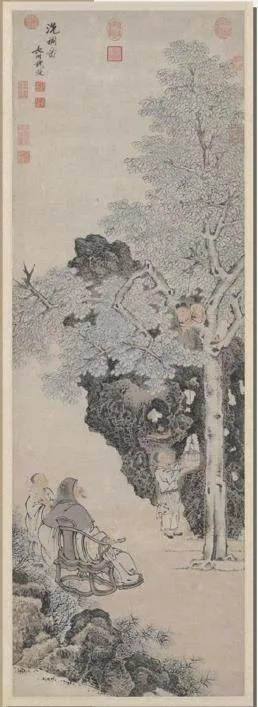

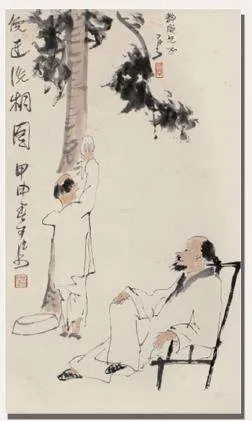

倪瓒的“云林洗桐”是艺术史上一件非常有名的轶事。据记载,倪瓒晚年曾在苏州光福镇的朋友徐氏家中避乱。当他回到自己的家中时,徐氏前来拜访,并请求参观清闷阁。在参观过程中,徐氏只是吐了口痰,倪瓒便立刻命仆人四处寻找痰迹,在梧桐树边找到后,便让仆人打水反复清洗梧桐树以清除上面的污渍,直到他认为彻底干净为止。这件事让徐氏感到非常尴尬,只得匆匆告辞。

“云林洗桐”的故事体现了倪瓒对洁净的一种近乎偏执的追求。“云林洗桐”更成为一个典故,从明朝到现在,不少大艺术家都画过《洗桐图》,借由倪瓒的轶事表达自己的高洁追求。

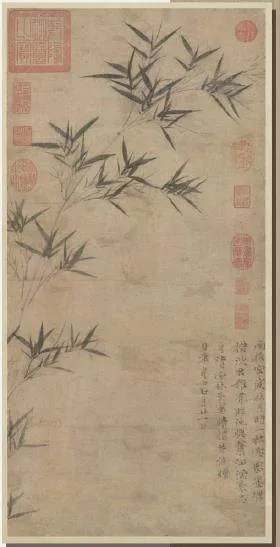

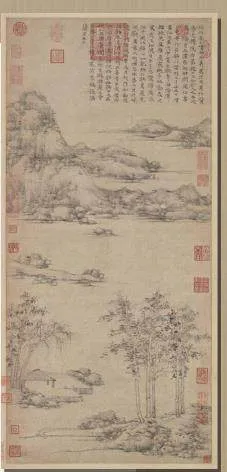

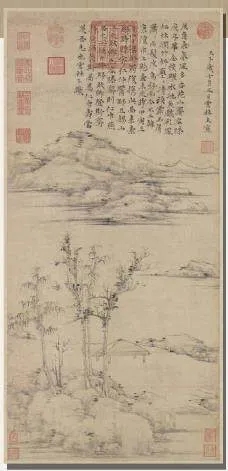

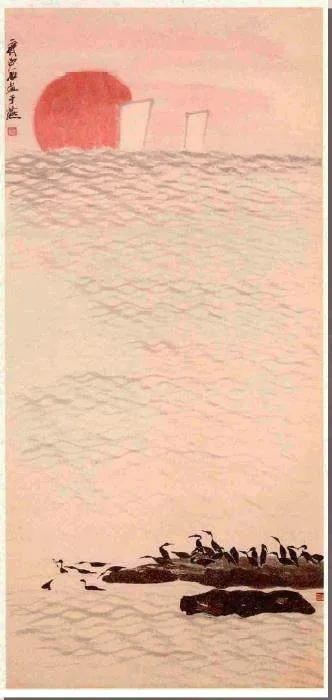

而倪瓒的山水画以其简净的笔墨和“折带皴”的淡淡皴擦而著称。他的画作中往往没有人迹,只有山水、树木、亭台等自然元素。如《容膝斋图》的画面呈现出一江两岸的图式,对岸是迷蒙的远山,近处山石之间有几株树木,整个画面“断绝烟火”“声色俱泯”,营造出一种荒寒、空寂、萧瑟的氛围。

这种风格被称为“空灵”,意指他的画作中充满了一种超脱世俗、接近自然的灵气。自然不仅是倪瓒描绘的对象,更是他精神寄托的载体。

倪瓒晚年时,将家产变卖并分赠亲友,散尽千金后弃家到处寓居。这种对财富的淡泊,反映了他对物质的超然态度,也体现了他对精神世界的极致追求。

倪瓒的这种生活和创作方式,为我们提供了一种独特的视角,方便我们去理解和欣赏那些超越常规、追求卓越的艺术先锋。

雍正皇帝爱“变装”

“Cosplay”这种装扮成动漫角色人物的活动深受年轻人喜爱,但它其实并不是新时代的产物。

清朝的雍正帝以勤政务实著称,但他本人的艺术追求却与他严谨的治国方针有所不同。雍正帝有着一种不同寻常的爱好——“变装”。

早在身为雍皇子时,他就组织创作过《雍正耕织图》并进献给康熙大帝。画中,他与福晋化身村夫农妇,男耕女织,既表达了他对农桑的重视,又暗示了他想远离皇位争夺,向往田园生活的心境。康熙皇帝也因此画对他好感倍增。

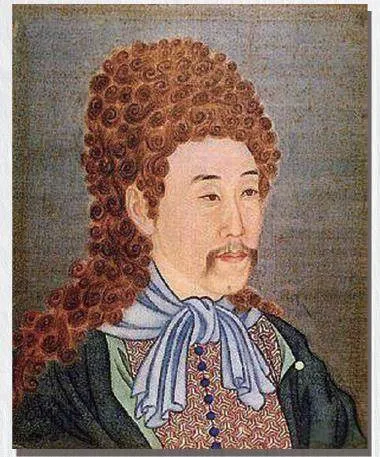

《雍正帝行乐图》这组画作是在雍正授意下由宫廷画师精心绘制而成的,包括杖挑蒲团、道服召龙、执弓视雀、仙桃戏猿、秋林观水等主题,展现了雍正帝以不同身份和装扮现身的场景。

画作中,雍正帝扮演了道士、儒生、西洋贵族等不同角色,展现了他对于多样生活的向往。然而,由于清朝祖训规定不可更改满族传统服饰,所以雍正的“变装”愿望只能在绘画作品中得以实现。这种戏剧化的装扮在以往的帝王画像中实属罕见。

例如《雍正帝行乐图·道装像》采用了宫廷绘画的院体风格,技法上注重勾线和设色晕染,人物面部处理精细。同时,受到西洋绘画的影响,光影明暗的表现和解剖结构的观察方法也被融入画面中,呈现出“中体西用”的新样式。画中雍正帝的道服并不拘泥于道教的传统规格,这显示出他在服饰上的审美需求。此外,画中的仙丹、神龙等元素,也隐喻了其对国家风调雨顺、繁荣安定的深切期望。

除了对文人雅士生活的向往,西洋文化也能引起雍正的兴趣。《胤禛行乐图册·刺虎》中的雍正帝穿着西洋服饰,在悬崖山洞旁举叉与猛虎对峙,这一形象展现了他的英勇无畏,也体现了他对异域文化的接纳。

这些行乐图中,雍正帝的装扮和场景均为虚构,画家严格按照雍正帝的意图进行创作,使得画作在写实的基础上融入了丰富的想象元素。这些画作不仅展示了雍正帝的个人爱好与审美情趣,也反映了他对不同文化的包容态度。

辛迪·舍曼最“不同”

与雍正帝相隔数百年的摄影师辛迪·舍曼是一位美国当代艺术家,她以独特的自拍式摄影和对性别、身份以及社会角色的探讨而闻名。舍曼的艺术生涯始于对传统绘画的热爱,但她很快发现摄影更能直接触及现实生活和媒介本身。她的自拍艺术,并非出于自恋,而是对大众媒体和消费文化生存现实的一种深刻反思和批判。通过装扮成不同的角色,舍曼探索了女性在社会中的角色和身份,同时也挑战了观众对于性别、身份与美的固有认知。

“自拍”与“装扮”、“凝视”与“他者”等主题构成了舍曼自拍艺术的核心。她通过妆容、服饰和场景的变换,将自己装扮成各种社会角色,从而探讨女性形象是如何在文化、资本和消费主义推动下被符号化的。她的每一幅作品都是对现实世界中女性角色的一种反思和质疑。

辛迪·舍曼的“社会肖像”系列是她摄影艺术实践的延续和发展。

作品中,舍曼扮演了各种社会地位显赫的女性角色,从贵妇到名媛,每个角色都充满了讽刺意味。她使用夸张的妆容、假发和服装,以及对姿态和表情的精准控制,创造出了一个个被包装出来的“完美形象”。布景构建了具有上流社会特征的场景,如豪华的室内装饰、昂贵的家具和艺术品,但这些场景往往带有某种不协调或过度修饰的元素。

舍曼的作品在视觉上极具吸引力,但同时也让人感到异样。她通过这种方式,让观众对这些角色产生怀疑,思考她们背后的真实生活和社会地位。这些肖像不仅仅是对个体的描绘,更是对社会阶层和权力结构的深刻批判。

在“社会肖像”系列作品中,舍曼还探讨了摄影本身的性质和功能。她质疑摄影用于记录真实和展示个性的能力,通过自己的作品,向观众展示摄影是如何被用来构建虚假的现实和身份的。这些作品模糊了现实与虚构、自我与他者之间的界限,使观众不得不重新考虑他们对摄影作品的理解和诠释。

雍正帝和辛迪·舍曼通过角色扮演,体现了他们对自我身份的探索和表达。雍正帝的角色扮演,是他作为帝王对不同文化的好奇和欣赏,同时体现了他的审美追求和政治策略。而辛迪·舍曼的角色扮演,则是她作为女性艺术家对性别角色和社会期望的反思和批判。

在艺术的多彩世界里,每位艺术家的独特习惯都成了他们个性与才华的真实写照。无论是齐白石对润格的坚持,倪瓒对清洁度的极端追求,还是雍正帝的“变装”爱好,以及辛迪·舍曼对自我角色的不断探索,我们都能够从中窥见艺术家们是如何将个人的习惯、情感和思想融入他们的创作之中的。这些在外人看来或许难以理解的习惯,对于艺术家本人而言,却是他们与世界对话、表达自我、寻求创新的独特方式。

艺术的世界从不设限,艺术家的那些看似怪异的行为也绝不应被简单地视为异类。相反,正是这些“与众不同”,点亮了他们创作中最闪耀的灵感火花。

(作者单位:北京联合大学)