基于“教-学-评”一体化的探究式教学实践

摘 要: 利用“稀盐酸敞口久置或者煮沸后浓度变化”创设真实的实验探究情境,引导学生经历从问题和假设出发到自主设计实验方案,再到多角度获取证据并形成结论的科学探究过程。在“教-学-评”一体化的理念指导下设计教学和评价活动,通过收集学生在探究活动中的表现作为科学探究和科学思维素养的评估证据,将评价融入教学过程。

关键词: “教-学-评”一体化; 科学探究; 科学思维; 稀盐酸; 浓度变化

文章编号: 1005-6629(2024)11-0043-05

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

《义务教育化学课程标准(2022年版)》凝炼了“科学观念、科学态度、科学探究与实践和科学态度与责任”四个方面的化学课程核心素养,并将“科学探究与化学实验”列为五个学习主题之首,进一步凸显了科学探究能力和科学思维的培养在初中化学教学中的重要价值和地位。同时明确“加强过程性评价,关注学生在化学学习活动中的表现,基于证据诊断学生核心素养的发展水平,实现‘教-学-评’一体化”的课程理念[1]。基于上述要求,选择“以稀盐酸为代表的溶液敞口久置后浓度如何变化”这一真实问题创设教学情境,教学内容涉及“溶液的浓度”“盐酸的性质”“物质性质与应用”等主题,挖掘其中蕴含的科学探究与实践要素以及“宏观与微观相联系的化学科学思维方式和证据推理与模型认知的化学科学思维方法”[2];通过教学目标的制订、教学过程中学生活动表现评价的设计和实施,在日常学习中落实“教-学-评”一体化,实现课堂教学从掌握知识到发展素养的转变。

1 教学内容及学情分析

1.1 教学内容分析

2016年和2018年的安徽中考化学试题中,以稀盐酸为考查对象分别命制了2道科学探究题,要求学生在对试题信息进行分析、综合的基础上得出“稀盐酸敞口久置或加热煮沸并冷却后浓度会变大”的结论。但大多数学生并不能根据所给信息解决问题,而是凭主观臆断,认为盐酸具有挥发性,加热煮沸或敞口久置后浓度会变小,甚至很多教师也持相同观点。即使是在对该问题考查多年后教学调研中发现,仍有占受访对象近一半者持有上述观点,近80%的教师对其原因也无法做出科学解释。基于上述问题,笔者利用这一教学资源,充分挖掘其中的科学探究和科学思维素养发展功能,结合“溶液”“常见的酸”等相关知识,组建以下教学内容:(1)设计并进行实验探究稀盐酸敞口久置后的浓度变化;(2)利用多角度获取实验证据,建构微观模型认识并合理解释稀盐酸敞口久置后浓度变大的原因;(3)拓展利用不同溶液的浓度变化在生活中的应用,完善微观模型。

本课时的教学内容不仅有助于引导学生通过解决真实情境问题的过程,认识从问题和假设出发确定探究目标、设计并实施实验方案、通过实验获取证据、基于证据进行分析推理形成结论等[3],还可充分利用

探究过程给学生提供更多展示和外显科学探究、科学思维的机会。同时教师通过采用多种方法收集证据以判断教与学是否在为达成目标服务、目标达成得如何以及教与学还可做哪些改进等[4]。

1.2 学情分析

九年级学生在学习了浓盐酸的挥发性之后,不难理解浓盐酸敞口后浓度会变小,自然也会想当然地认为:稀盐酸敞口久置后浓度也会变小。在学习了酸的化学性质和溶液浓度等相关知识后,虽能分别描述酸的相关性质并进行简单计算,但难以综合运用所学知识从定量角度设计实验并获取证据来比较浓度大小,也很少有机会亲身体验从多角度设计实验方案。此外,学生在开展二氧化碳的性质实验时,用大理石与稀盐酸反应制取的二氧化碳气体通入紫色石蕊溶液中,石蕊溶液变红,但加热后常常会出现“石蕊溶液仍然保持红色,没有恢复原来的紫色”的“异常”现象,面对这一生成性问题,大多数教师和学生不能从盐酸浓度变化的微观本质进行分析。

本课时教学可安排在学生学完“常见的酸、碱、盐”之后或总复习课中,此前学生通过“科学探究和化学实验”主题的学习,知道了科学探究的要素和一般过程,掌握了探究物质性质的一般思路,以及控制变量的实验设计方法;通过“物质的性质与应用”主题的学习,认识到盐酸、二氧化碳等物质性质,以及溶液浓度的表示方法;通过“物质的化学变化”主题的学习,认识到化学反应中各物质间存在定量关系,初步具备了开展本探究活动所需的必备知识及基本探究能力。鉴于上述学情,选择“稀盐酸敞口久置后浓度如何变化”这一问题开展探究式教学,通过实验探究获得“浓度变大”结论时引发的认知冲突,有助于激发学生的探究欲,发展科学探究和科学思维能力。

2 教学目标及学生活动表现评价设计

2.1 教学目标

(1) 能利用盐酸的性质,分析、猜想浓盐酸和稀盐酸敞口久置后浓度的变化。

(2) 能结合具体探究任务,综合运用已有的有关盐酸的性质、溶液浓度等知识以及控制变量的方法进行多角度分析,在给定条件下设计简单的实验方案。

(3) 能根据化学反应中各物质间的定量关系,结合实验数据获取多重证据得出科学结论,培养严谨求实的科学态度。

(4) 能用图示方式表示稀盐酸敞口久置后溶液浓度的微观变化,并用于解释某些实验和生活中的现象,感受化学学科的价值。

2.2 学生活动表现评价设计

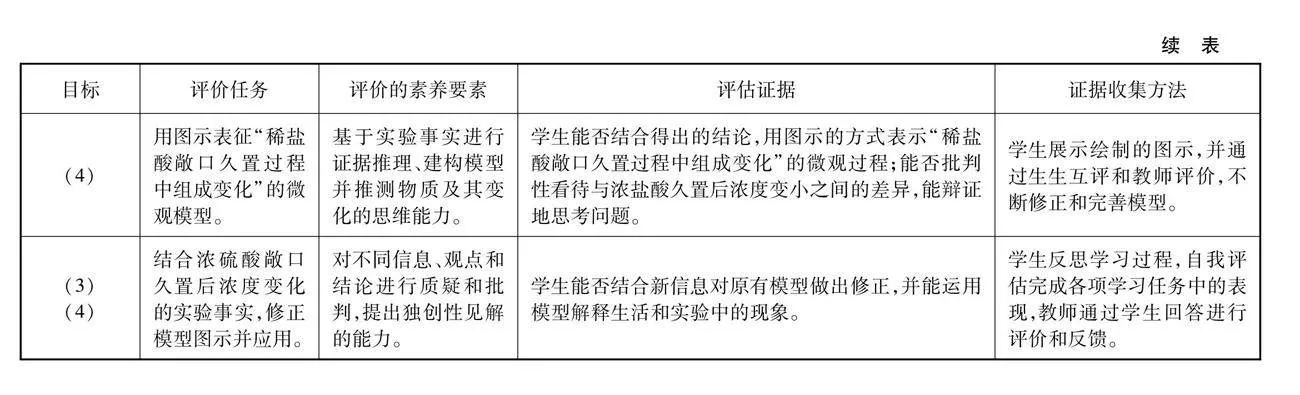

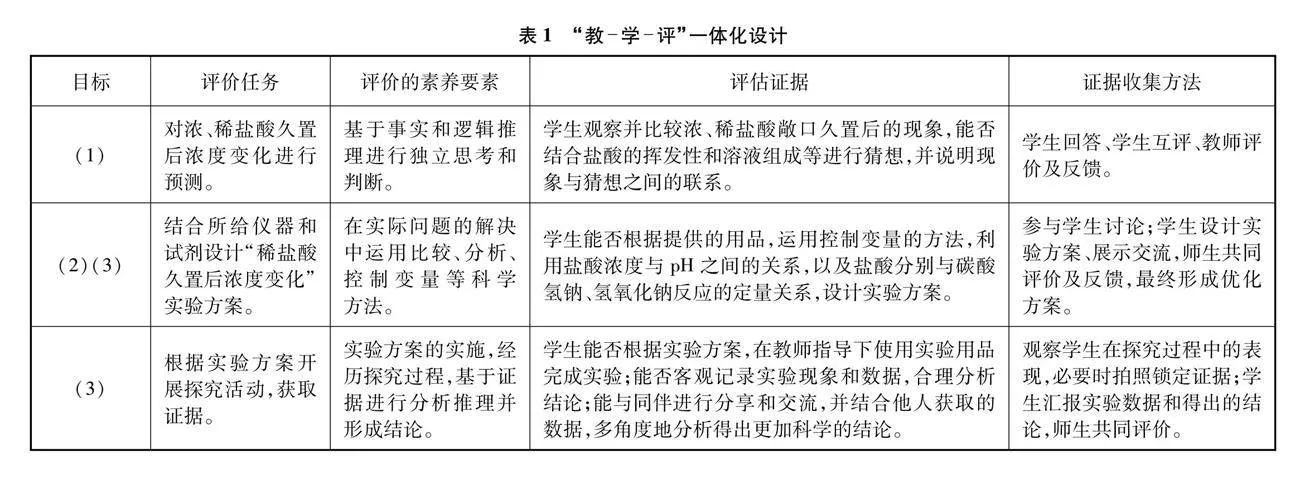

课堂教学中教、学、评是同时并进且彼此交融的过程,教与学的活动既是为达成目标服务的活动,也是评价目标是否达成的活动[5]。基于这一指导思想,围绕“教学目标”这一预期结果,通过对本课时教学内容的分析,进行“教-学-评”一体化设计如表1所示。

3 教学流程

在特定实验探究情境下,将教的内容、学的活动和评的过程通过任务、活动和评价三条线索串联起来,形成如图1所示的教学流程。

4 教学过程

4.1 环节一:创设真实情境,引出探究问题

[情境]展示一瓶浓盐酸(37%)和稀盐酸(以1%为例),打开瓶盖,观察现象。

[学生活动]观察浓、稀盐酸敞口放置后的现象,解释现象。

[任务1]分析浓、稀盐酸敞口久置或加热后浓度的变化。

[学生表现]大多数学生能迅速联系浓盐酸的挥发性,正确解释浓盐酸敞口时出现的“白雾”现象,并据此推测浓、稀盐酸的浓度会下降。个别学生从稀盐酸敞口久置没明显现象的宏观视角,猜测其不同于浓盐酸,浓度不会发生变化。

设计意图:唤醒学生已有的知识和经验,直接引入探究问题,锚定学习主题,为后续形成的结论所引发的认知冲突埋下伏笔。通过学生的反馈更加明确所提出的探究问题的价值和意义,聚焦本课时需要探究的主题。

4.2 环节二:设计完善方案,获取实验证据

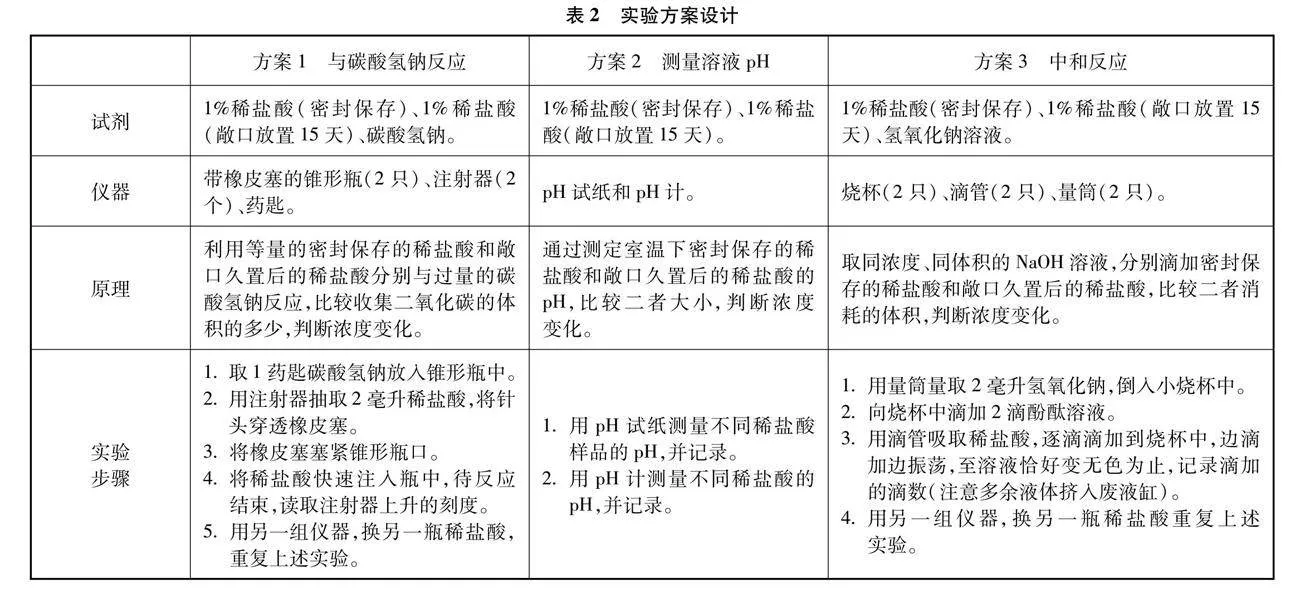

[情境]分别提供三组仪器和药品(见表2)。

[任务2]根据提供的仪器和试剂设计实验方案,讨论实验方案,并说明理由。

[学生表现]在该任务完成过程中,学生表现出较大的差异:个别学生只是对实验仪器有一定兴趣,但缺乏参与方案设计的热情;大部分学生能结合所提供的仪器和试剂,分析实验的原理,并结合原理给出粗略的步骤;个别学生能给出较为具体的步骤,以及需要测量的物理量;几乎没有学生提及,为确保实验结论的可靠性,每组实验需要完成2~3次平行实验。

[教师引导]参与并鼓励各小组成员之间相互讨论,进一步明晰实验原理并完善实验方案(见表2),指明实验操作过程中应注意的安全事项和操作要点。

[任务3]各组根据实验方案完成实验,并汇报实验结果。

[学生表现1]先用pH试纸测出敞口久置的稀盐酸和密封保存的稀盐酸都为1,再用pH计测出敞口久置的稀盐酸pH为0.5,密封保存的稀盐酸pH为0.6,根据实验数据说明稀盐酸敞口久置后浓度变大。

[学生表现2]中和等量的氢氧化钠溶液,二次实验消耗敞口的稀盐酸均为9滴,消耗密闭保存的盐酸分别为10滴、11滴,分析稀盐酸敞口久置后浓度变大。

[学生表现3]用密封稀盐酸反应收集的二氧化碳体积为12mL,敞口稀盐酸反应收集的二氧化碳为16mL;重复实验,都是敞口稀盐酸反应产生的二氧化碳体积多,说明敞口久置后浓度变大。

[教师]通过不同方法获取的实验数据都可得出结论:敞口久置后稀盐酸的浓度变大。

设计意图:培养学生根据探究目的,进行猜想,设计并完成实验的科学探究能力。在任务2和任务3获得的学生表现反馈中,教师通过适时的评价和激励,促进学生从“想”到“做”,引导学生在问题解决中运用比较、分析、控制变量等科学方法,发展学生证据推理的化学科学思维素养。

4.3 环节三:进一步寻求证据,建构微观模型

[情境]将盛有一定体积1%稀盐酸的烧杯敞口放置15天后,溶液体积明显变小。

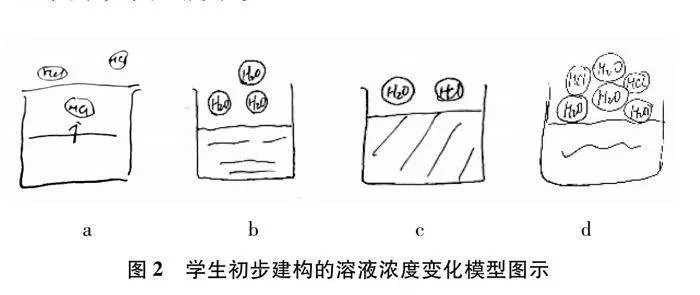

[任务4]从微观角度分析稀盐酸敞口久置后,体积变小的原因,并绘出微观示意图。

[学生表现]个别学生仍从盐酸的挥发性考虑,无法给出合理解释;少部分学生只根据浓度变大的事实,推测有水分子扩散;部分学生能从宏观体积的变化,并结合敞口久置后浓度变大的事实(实验证据),推测水分子和氯化氢分子均会扩散到空气中。学生绘制的典型图示如图2所示。

[教师引导]稀盐酸溶液中的微粒主要是水分子、氢离子和氯离子;敞口久置过程中挥发出的是水分子和氯化氢分子。同时播放稀盐酸敞口久置过程的微观动画。

设计意图:引导学生结合微粒的知识分析、解决问题,外显并发展学生基于证据进行模型建构的科学思维。通过学生的表现反馈出学生从微观角度解释实验现象的能力较弱,为此教师需借助对学生描绘的典型图示进行评价和提示性追问,引发学生更深入的思考,有效促进学生的思维发展。

4.4 环节四:完善微观模型,拓展应用

[情境]展示一瓶浓硫酸。

[任务5-1]分析浓硫酸敞口久置后浓度又会如何变化?从微观角度分析浓硫酸敞口久置后浓度变小的原因。

[学生表现]大多数学生能结合浓硫酸的吸水性,指出空气中的水分子进入溶液中,溶剂增多,所以浓度变小。个别学生建构出“稀盐酸敞口久置时水分子和氯化氢分子不断逸出,逸出的分子数之比大于原溶液组分之比”的微观模型。

[教师引导]溶液是由溶剂和溶质组成的,溶液敞口久置后浓度发生变化的原因不仅是由于溶液中的组分扩散到空气中,空气中的物质组分也可能进入溶液中,溶液敞口久置后浓度和体积的变化是由于溶剂分子、溶质微粒和空气中的分子不断运动、相互扩散导致的。

[任务5-2]完善溶液浓度变化的一般模型,并解决如下实验情境中的问题。

[情境]视频:某同学将制取的二氧化碳气体通入紫色石蕊试液中,溶液变红。加热变红的溶液,溶液仍保持红色。

[问题]为什么溶液仍然保持红色,没有变回紫色呢?

[学生表现]多数学生能合理分析并运用探究结果进行推理:可能是制取二氧化碳所用的盐酸浓度过大导致二氧化碳中混有的氯化氢进入到石蕊溶液了,而加热煮沸会使溶液中HCl浓度更大,所以加热煮沸后溶液仍为红色。

[教师拓展]展示利用溶液浓度变化在生活中的应用。如氯化钙溶液用于除湿空调系统等[6,7]。

设计意图:围绕盐酸浓度变化这一过程,通过学生在经历实际问题解决中的表现,不断修正模型、应用模型,评价并发展学生证据推理与模型认知的科学思维方法。

5 教学反思

5.1 在“真探究”中发展学生科学探究能力和科学思维水平

本课例通过真实且有探究价值的问题情境、有挑战性的学习任务、有思维深度的探究活动,使学生在经历“真探究”的过程中,发展科学探究能力和科学思维能力。通过教学后对学生的访谈,学生普遍对探究过程中“选择不同反应体系多角度设计实验方案,获取多项证据指向同一结论”印象深刻,有学生直言“以前一直认为,单凭一个实验现象就可以获得结论。现在发现真正的科学探究是需要基于证据形成猜想,并寻求更多证据使猜想得到反复检验,这才是科学”。

5.2 在教和学的过程中评估并发展学生的科学探究能力

充分利用探究实验和实践活动可以为学生提供更多外显其科学探究与科学思维素养的优势,将停留于中考试题的“解题式探究”转化为学生的实验探究活动,取得了预期的教学效果。如任务3的开展,当某一组学生通过一次实验探究活动形成与猜想相矛盾的结论时,部分学生仍有疑惑;当通过多次实验或其他方案的结果都指向同一结论时,学生自然转入对现象背后更深入的思考中,证据意识和科学方法教育落到实处。又如在任务4和任务5的教学过程中,通过学生展示的微观图示直观地反映了他们的思维水平,并在与同伴的交流和互评中,发展了基于证据进行模型建构的科学思维,同时顺利达成教学目标(4)。

本课时留给学生的作业主要以中考原题的方式呈现,由于大部分学生对相关试题已较熟悉,学生的正确率几乎100%,说明教学达到了较好的效果,但还未能评价学生新情境中解决问题的能力。如何发挥创新作业设计在落实“教-学-评”一体化方面的作用,是本课时教学仍需要继续完善的地方。

参考文献:

[1][3]中华人民共和国教育部制定. 义务教育化学课程标准(2022年版)[S]. 北京: 北京师范大学出版社, 2022: 6, 19.

[2]胡欣阳, 毕华林. 化学科学思维的内涵及其发展路径[J]. 化学教育(中英文), 2022, 43(5): 1~6.

[4][5]杨玉琴. “教、学、评一体化”下的目标设计与达成[J]. 化学教学, 2020, (9): 3~9.

[6]沈子婧, 殷勇高, 张小松. 基于氯化钙溶液的混合盐溶液除湿剂物性测量[J]. 化工学报, 2016, 67(7): 3004~3009.

[7]林远深. 一种太阳能薄膜液体除湿空调系统的应用分析[J]. 绿色科技, 2017, (20): 164~167.