论数智时代的“自反性”主体与教育的双重责任

[摘 要] 数智时代下,学生在数智技术的影响下呈现出正反两面的主体状态。研究发现:学生的主体状态在教育数智治理中,表现为数据性与隐控性;在虚实交融空间中,表现为跨界性与去场性;在智慧学习中,表现为增智性与减智性。这种状态可描述为主体的“自反性”,即主体在数智技术的影响下被动地自我对抗,其蕴藏着学生与技术的对立和学生与自我本质的对立关系。研究认为,亟须一种双重的教育责任观去应对“自反性”的主体。一方面,为朝向技术伦理的“技道”教育;另一方面,为指向生命自觉的“人道”教育。实现“技道”与“人道”的共鸣是化解学生“自反性”状态的取径。教育实践中,应在“教育—技术—主体”的整体式网络中:(1)塑造“技术人文”理念,实现价值引领;(2)推进技术“人道化”,调适主体行动;(3)践行主体间性理念,规约人技关系。

[关键词] 数智时代; 自反性; 主体性; 技术伦理; 生命自觉

[中图分类号] G434 [文献标志码] A

[作者简介] 陈港(1996—),男,湖南株洲人。博士研究生,主要从事教育基本理论研究与教育技术哲学研究。E-mail:1194912836@qq.com。姚尧为通信作者,E-mail:330530536@qq.com。

一、引 言

数智时代下,人的主体性问题一直是教育研究的重点议题之一。人们一方面认同数智技术对主体性的积极作用,另一方面也批判其对主体性的潜在危机。学生在数智技术的影响下呈现出正反两面的主体状态。在贝克(Beck)和吉登斯(Giddens)的现代性批判中,一个经典的社会学概念“自反性现代化”描述了导致风险社会后果的自我冲突,这些后果是工业社会体系根据其制度化的标准所不能处理和消化的[1]。“自反性”意味着自我冲突和自我对抗。这一概念生动描述了学生在数智技术的影响下被动地自我对抗的状态,即在“正负之间摇摆”,甚至而言,“负面”的力量在自我对抗中被逐渐强化。自我对抗实则包含两种对立关系,一是学生与技术的对立,二是由于前一种对立造成的学生与自我本质的对立。纾解这两种对立关系,是破除学生“自反性”状态的关键。

已有研究多从“技术伦理”的角度试图纾解学生主体的“自反性”状态,如建设技术伦理监管与防范体系[2]、提升教育技术的伦理性[3]、统一技术意向性与教育目的性[4]、提升教育评价的伦理性[5]、调和教学艺术[6]、人机的情感融合[7]、治理技术[8]等,侧重于纾解学生与技术的对立关系。但在技术影响的过程中,学生的价值观、伦理道德、主体性、行动是如何被塑造或被重新定义的呢?即学生的自我本质是如何生成的?对这一问题的忽视,是当前技术伦理研究的一大缺憾。回应这一问题,应秉持整体性、复杂性的思维方式,即在“教育—技术—主体”的整体性网络中重新理解学生的主体性问题。因此,本研究立足“教育—技术—主体”的整体性网络,创新性地提出“技术伦理”与“生命自觉”双向驱动的教育责任观,构建“价值—行动—关系”三位一体的实践路径,以破除学生的“自反性”状态,实现学生的全面发展。

二、数智时代学生主体的“自反性”

状态及其反思

宏观上,教育数智治理逐渐制度化,影响着每一名学生;中观上,虚实交融空间的诞生改变了学生的在场方式;微观上,智慧学习与学生的智慧发展和价值塑造密切相关。在这三重数智技术的影响场域中,学生的主体状态皆呈现出“自反性”特征。

(一)数据性与隐控性:教育数智治理下的学生主体状态

一方面,“被数据化”有助于赋能学生主体性的发扬。首先,它为教育循证改进提供支撑,更加精准识别学生的发展诉求。基于数智驱动的教育问责更加聚焦学生的学习表现,描摹全景式的学生学习与成长路径,帮助教师精准识别学情。例如,美国通过教育大数据战略有效改进学校绩效评估办法,提高了教育问责的适切性[9]。其次,它有助于优化学生学业负担治理,促进学生身心健康成长。通过“数智刻画”精准识别学生的学业负担,依靠全程“数智监控”提供有效信息研判和提前预警,有助于提升学业负担诊断与改进的科学性,实现学生学业成长与身心健康的同频共鸣[10]。最后,智能管理与评估有助于学生处理自我与知识、现实自我与数智自我的关系,促进学生的认知发展与自我认同。技术既影响着知识的呈现也影响着学生的认知方式;人既可以通过技术获取知识,也可以通过技术认识自我[11]。

另一方面,“被数据化”的学生也时刻处于数智规训的隐控场,其主体性面临权力压制与算法暴力的风险。其一,数智治理过于强调学生单一的“数据”属性,“忽视了看似静态的数据背后的复杂联系和实践——一系列与学生发展潜力、教师个性以及生活文化等相关的社会性因素”[12]。其二,数智治理对学生身体与情感的无视,压抑学生身心发展。教育数智治理不可避免地具有“去情感性”与“离身性”特征,加剧了学生认知与身体、情感的分离,致使学生的能动性、自主性与自由性被一种异己性的力量所危及。

(二)跨界性与去场性:虚实交融空间下的学生主体状态

一方面,学生在虚实交融空间下呈现出跨界性的主体状态,为其主体性发扬提供了更多机遇。其一,虚实交融下的具身体验有助于激发学生学习的自主性与自为性。元宇宙具有深度沉浸式体验、具身社交网络、群体自由创造的特征[13]。虚拟空间创造的存在感、归属感和带入感,在一定程度上甚至超过了学生的现实感触,让其有更大的空间发挥自为性与自主性。其二,虚实交融空间满足了学生的交往与互动需求。在虚实交融空间内,通过人机交互,主体获得了与他者跨界交互的机遇。其三,虚实交融空间的自由开放性为激发学生创造性与想象力赋能。元宇宙创造了一种利于学生思维发散与聚合的空间,通过联结过去、当下与未来设计情境化、具身化的知识,让学生生成“感知—实践—改造/创造”的知识链条,形成知识内化与创造的“闭环”。

另一方面,学生在虚实交融空间下呈现出“去场性”的主体状态,为其主体性的发扬埋下隐患。其一,“虚拟在场”可能消解学生的“实践在场”,遮蔽学生的实践属性。倘若学生沉溺于其数智自我的“虚拟在场”,忽视其现实自我的“实践在场”,远离构成其主体意义的实践场域,所谓主体性也无从谈起。其二,“虚拟在场”让学生疏离社会文化与伦理。“虚拟在场”可能割裂身体与社会伦理的现实联系,造成主体的道德与责任意识被弱化。其三,“虚拟在场”改变了主体间的交互形式与行为结构,易造成主体价值体系在现实的断裂与分层。乌思怀特(Outhwaite)指出,社会逐渐变成一个仅仅是“孤立实体构成的系统环境”及“非人的组织形式”。相互之间仅依靠技术关系以及互联网等非人性化的媒体进行联系,追求着有限的战略目的[14]。而当下似乎正在趋向于乌思怀特的预言。“虚拟在场”与主体成长的历史性、时间性过程相断层,造成主体现实存在的虚无感和无意义感。“网络成瘾”则是主体价值体系断裂的标志性体现。

(三)增智性与减智性:智慧学习下的学生主体状态

一方面,智慧学习激发学生的主体性,为学生智慧的增强提供了重要支撑。首先,智慧学习以个性化服务为基础,增强了学生学习的自主性与积极性。“个性化学习技术的教育应用场景包括个性化学习特征分析、学习内容和测评、智能推送、个性化学习路径推荐、学习结果预测等,通过对学习行为的智能分析,为学习者提供个性化学习服务”[15],从而满足学生的需求和兴趣,提高学生学习的针对性。个性化支持还从学生的心智特性出发,着眼于学生知识内化与建构的心智表现,驱动学生的自我调节。其次,智慧学习减轻了学生的认知负担,拓宽了学生的学习深度与广度。智能机器既为学生提供基础的知识经验,减轻学生认知负担,也拓宽学习场域,实现学习深度的拓展和学习边界的延伸[16]。

另一方面,智慧学习技术的“座架”本质,限制了学生的主体性,也为学生智慧的衰弱留下隐患。海德尔格(Heidegger)把技术的本质看作是居于“座架”之中的,即技术是具有制约性、限制性的。智能技术同样以“座架”的方式规定着智慧学习中的主体及其活动。正如弗洛姆(Fromm)所言:“它将人削减成一个机器的附属物,而只由它的韵律和需求所统治。”[17]其一,学习流程制定者是机器而非人,机器纵然高效但可能存在人性隐患。倘若学习设计的权力全然由智能机器所把控,失去了人性的考量与介入,那么机器与学生的对立便成为可能。其二,智慧学习技术以工具理性“圈囿”了学生的价值理性。算法规制性的价值标准设定是基于人“需要”的资源,而非人“想要”的资源[18],这种做法忽视了学生作为学习主体的价值追求,强制着学生按照工具理性的思维展开学习活动,致使学生可能被“反向驯化”。其三,“信息茧房”效应造成学生智慧发展的狭隘与局限。智慧学习系统倾向于推荐所谓适合学生的某一类题材或观点的学习资源,致使学生陷入这些信息的筛选偏好中,而忽略其他多元化的信息源。

三、数智时代教育责任的双重向度

面对学生的主体状态处于“在正负之间摇摆”的“自反”境地,学生存在两个维度的困境:一是学生与技术的对立关系,二是学生与自我本质的对立关系。应重新审视教育在数智时代的基本责任,摆脱过往单向度的教育理念,转而寻求一种双重向度的思维方式。

(一)朝向技术伦理的“技道”教育

技术理性僭越了教育的价值理性,致使教育中的学生面临着“正与负”的双重主体状态。本研究立足中国传统智慧,创新性地提出“技道”这一概念,以“技道”实现技术理性与价值理性的平衡与融通。

《庄子·天地》:“通于天地者,德也;行于万物者,道也;上治人者,事也;能有所艺者,技也。”[19]在庄子看来,道意指世界本身的原理,是对世界整体性的把握;技指代各种技艺,是对世界局部知识性和技术性的特殊规定。道与技既相互区分,又内在联系。《庄子·天地》:“技兼于事,事兼于义,义兼于德,德兼于道,道兼于天。”[19]庄子描述了经事、义、德的“技进于道”。这意味着“技进于道”从根本上需要伦理与实践的双重操持。“技进于道”的理念有助于理解数智技术的实践性和伦理性。在此意义上,教育与数智技术相融的合理逻辑为:数智技术是为了教育实践的优化,教育实践的优化不能丧失了伦理层面的考量,而后指向于“技道”的诞生。所谓“技道”,意指构成技术、实践、伦理三位一体的整体性结构,达成“道中有技”“技中有道”之境界。此处的“道”指对技术、实践和伦理的整体性把握。

“技道”教育旨在将技术、实践和伦理融为一体,回归教育技术的育人性。“技道”教育包含三个基本内容:超越技术的教育、合乎实践的教育以及基于伦理的教育。超越技术的教育是指,教育不仅应通过技术,更应超越技术,培养学生的技术素养,引领学生摆脱技术的“圈囿”;合乎实践的教育是指,应根据实际需求和现实情境,并充分考量学生的发展需求与人性基础,选择合适的技术工具和方法,使教育活动更具实效性和人性化;基于伦理的教育是指,教育技术的使用应严格参照技术伦理的基本原则,同时积极培育学生正确的教育技术观。“技道”教育从根本上是要处理技术与教育、技术与人的对立关系,实现技术和教育的良性互动、技术和人的和谐共生。

(二)指向生命自觉的“人道”教育

数智时代,机器的“人化”与人的“机器化”[20]构成了人技关系中最突出的矛盾。其根本原因在于学生在人技交互中丧失了“人之为人”的本质,即“具有丰富的、全面而深刻的感觉的人”[21];“人是一切社会关系的总和”[22];“人的类特性恰恰就是自由自觉的活动”[23]。概而言之,人本质上是现实需求、社会关系、自主实践等属性的集合体。面对人的本质的丧失,亟须一种回归人生命性、社会性、实践性的教育,实现主体的生命自觉。本研究将其提炼为“人道”教育,这一理念是对西方古典博雅教育和中国传统修身“功夫”的历史性赓续与时代性转化。

在亚里士多德看来,“有些对工作有用的知识虽属必要,但本身并非目的,而是手段”[24]。他反对将教育局限为职业训练教育,而是强调博雅(自由)教育以培养理性、发展智慧、陶冶道德以及对人生意义的终极关怀。同样的,中国儒家修身“功夫”也暗含了对人生智慧、道德完善、崇高价值的追寻。儒家各种关于“心”的“功夫”之法,如“克己复礼”“修己以敬”“反求诸己”“尽心知性”,皆指向主体“自觉意志”的磨炼[25]。两者皆关涉对主体自我的内在关照与现实超越。但这种关照与超越却在现代教育转型中被抛弃,以至于人们忘乎了对自我内在的修炼,而沉溺于技术所带来的外在性力量之中。亟须一种让学生认识自我、感召自我、修炼自我、完善自我的“人道”教育,使学生摆脱技术的外在“把控”。此处的“道”意指对“人之为人”的本质的充分性把握。

“人道”教育将赋予学生更为根本的内在性力量去对抗技术的外在性力量。“人道”教育包括三种教育:满足的教育、承认的教育和解放的教育。这三种教育分别与人的本质属性——现实需求、社会关系和自主实践——形成一定的共振[26]。满足的教育是指,满足学生的精神发展需求,以正确审美和崇高价值引领学生的精神发展,实现学生精神的美满与富足;承认的教育是指,通过教育正义与教育承认,促进学生的自我认同与他者认同,培养学生的共同体意识,构建和谐的自我关系与社会关系;解放的教育是指,教育应为个体的发展赋权增能,立足于个体的差异性与独特个性,激发个体的自主性,提升个体的实践力量,唤醒个体全面发展的生命自觉。“人道”教育根本上是要激发个体的精神性力量和实践性力量,以内在觉醒的方式,发扬个体的主体性。

(三)“技道”与“人道”教育的关系及其价值

“技道”教育侧重于技术素养的培养和教育技术的伦理性原则,旨在回答“如何发挥教育技术的教育性”。“人道”教育侧重于学生主体自身的内在修炼与自我超越,旨在回答“如何在教育技术的影响中坚守自我和超越自我”。两者互为连通,相互促进。

“技道”与“人道”的共鸣具有重要的时代价值。第一,有助于重新认识数智时代教育的主体化功能。人工智能与人的交互使得人不再是纯粹意义上的“自然人”,而是成为具有赛博格特征的人机融合体。在此情形下,如何理解教育的主体化功能?“技道”与“人道”的共鸣提供了一种回归“人本”的思维方式,即教育应致力于避免人的“机器化”,稳固学生作为主体存在的生命领域与价值体系。第二,有助于理解教育技术的技术性与教育性。教育技术的技术性不是纯粹的工具性体现,而是包含实践、伦理的价值性体现;教育技术的教育性不只是培养学生的技术素养,还关涉学生“人之为人”的本质。第三,有助于为教育数字化转型指明前进方向。教育数字化转型并非只关乎技术与设备层面的建设,更为重要的是如何在实践中发挥“教育力”。

四、“技道”与“人道”共鸣的教育取径

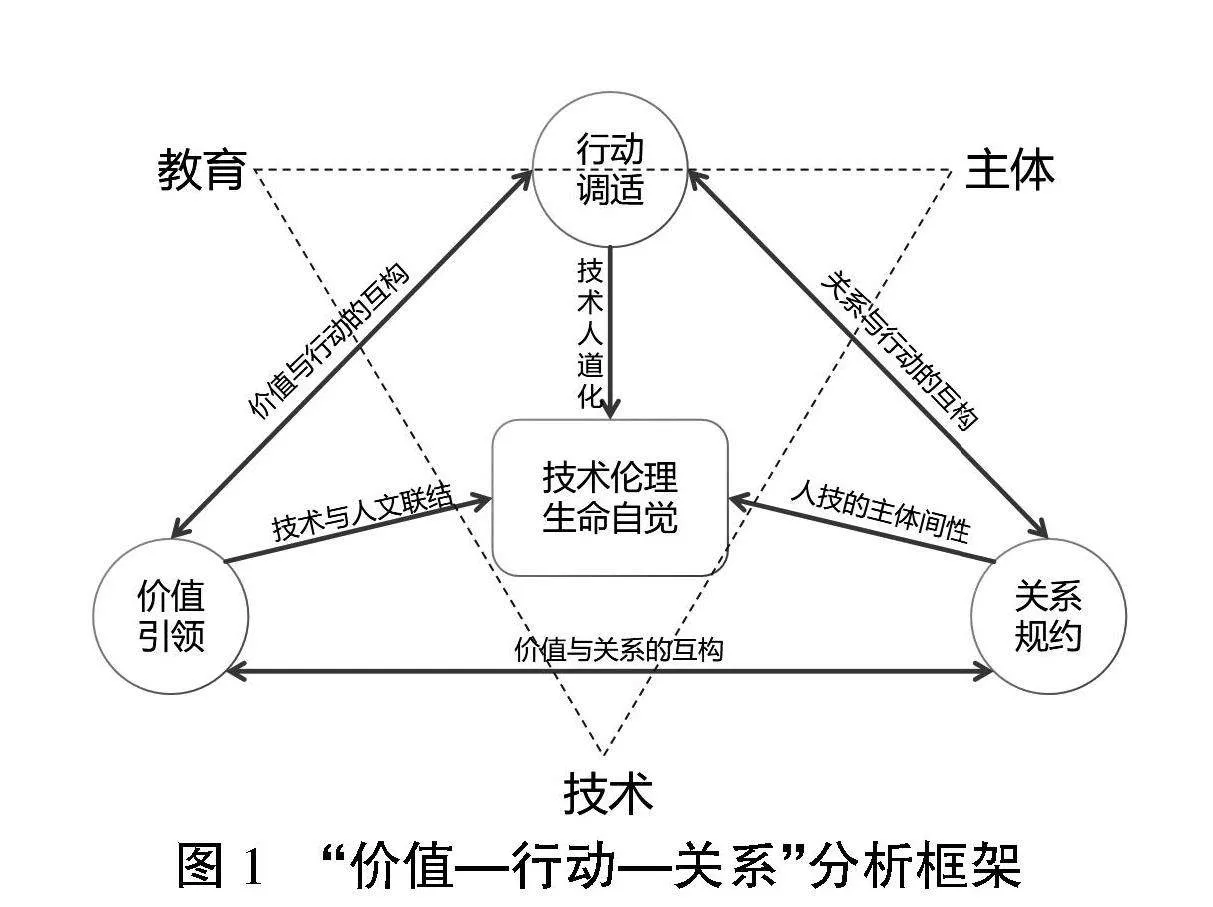

在“教育—技术—主体”的整体式网络中,行动是网络的节点,价值与关系是节点之间的连接线,三者共同构成了“教育—技术—主体”整体式网络的基本样态。按照麦金泰尔(MacIntyre)的德性伦理学和马克思的实践哲学理念,“行动—价值—关系”内嵌于技术伦理的构建和生命自觉的生成之中。“价值—行动—关系”分析框架有助于实现“技道”与“人道”的共鸣,塑造一种“中和内敛”的主体,祛除其“自反性”状态。具体思路如图1所示。

图1 “价值—行动—关系”分析框架

(一)价值引领:塑造“技术人文”理念,推动技术与人文的联结

人工智能技术正试图以技术性力量取代人的精神性力量,对人文精神和人文教育提出严峻的挑战。亟须一种“技术人文”的全新教育理念,来限制数智技术发展的“高压线”。塑造“技术人文”的教育理念需要厘清两个基本问题:技术与人文联结的条件是什么,如何实现这种联结。

莫兰(Morin)提出“复杂性”思想以整合技术与人文,他提出,“一方面我们的知识是分离的、被肢解的、箱格化的,而另一方面现实或问题愈益成为多学科性的、横向延伸的、多维度的、跨国界的、总体性的、全球性的,这两者之间的不适应变得日益宽广、深刻和严重”[27]。所以,他主张构造“得宜的头脑”,以迎战知识分化与合流同时存在的复杂性境遇。“复杂性”原则可成为技术与人文联结的基础。“技术人文”理念应同时吸纳技术知识与人文知识,并致力于两者汇通,实现技术知识与人文知识的共生共促。

塑造“技术人文”理念,关键在于推动技术与人文交叉领域的“教育化”,实现技术与人文的双向赋能。首先,积极开发跨学科、跨领域的人文课程。收集历史与现实、技术与人文相融合的案例,结合数智技术的特性开发跨学科课程。其次,设计基于数智技术应用的人文教育过程。利用数智技术全息式、沉浸式的特性,让学生具身体验历史、文学、艺术的“真实”场景,体悟具身化的人文知识,切实感受人文的美与价值。最后,促进师资队伍的跨学科交流与合作。促进教师的跨学科交流与合作,搭建跨学科教学团队,共同设计和实施跨学科的“技术人文”教育课程。

(二)行动调适:推进技术的“人道化”,实现技术的具身应用

弗洛姆曾把现代社会称为“不健全的、病态的”社会,其原因在于技术的“非人道化”发展。他提出技术社会的“人道化”:社会、经济与文化生活是按照这样的方式改变的,它激发并推进了人的成长和活力,而不是去损伤他;它激活个人,而不是使他变得被动与接受;我们的技术能力是服务于人的成长的[17]。这一论断与“技道”与“人道”理念形成一定的共振。教育领域应推动教育数智技术的“人道化”,即数智技术的教育应用是为了激发教育的活力,释放人的能量与主体性。

基于弗洛姆的技术社会“人道化”的路径,教育数智技术的“人道化”存在三条路径。第一,民主式的技术参与。积极推动教育管理者、教师和学生的技术参与,让他们参与到技术决策、规划、应用与优化中来,使技术的发展更加符合人的需求和价值观。并鼓励他们表达自己的意见和建议,以动态的过程性思维逐步优化教育数智技术的发展和应用。第二,人文式的技术空间。加强技术空间的人本设计,注重学习者的情感体验和个性化需求,设计符合人性化的界面和功能,使学习者能够在技术空间中感受到人文关怀和尊重。通过数智化手段,将人文资源呈现于学习空间,唤醒学习者的精神力量。第三,超越式的技术心理。数智技术的开发、设计、应用与优化应充分考虑教师和学生的心理因素,增强技术的心理关怀。教师注重重塑学生的技术心理,超越以往的“技术使用者”的心理,确立“技术批判者”“技术优化者”的心理。

(三)关系规约:践行主体间性理念,促进人在技术影响下的本质生成

技术无时无刻不影响着人的生存在世,影响着人的本质生成。世间不存在纯粹的技术本身,技术是一种关系性存在[28]。面对数智时代下人与技术的关系,有学者提出“人工智能与人类的主体间性”[29],强调人工智能与人类的双主体互动结构,而非以往的主客二分结构。马克思认为,“直接同别人交往的活动等等,成了我的生命表现的器官和对人的生命的一种占有方式”[21]。把数智技术看作“他者”,构建人技的主体间性,有助于人自我本质的生成,防止数智技术对人的僭越。

实现学生在人技共同体中的自我生成与生命自觉,关键在于人技共同体中不断解构、建构的动态发展模式,帮助学生与无限丰富性和可能性的“意义之物”对话。首先,构建教师、学生和数智技术的动态关系结构。以数智技术为支撑,以教师和学生主体的个性特征、认知经验为基础,促进教师、学生、数智技术三者之间的交互,推动学生主体认知、情感的建构。其次,通过人技共同体建构学习“境脉”。学习的发生从根本上说是受其境脉影响的[30]。利用数智技术充分整合与学生有关的历史、文化、情境、经验,建构学生与技术间的“境脉”。让学生在“境脉”中动态交互,生成其认知、情感、道德、价值、动机,确证自我本质,激发主体性与生命自觉。最后,重视教师在人技共同体中的导引与调节。学生作为“未竟的主体”,其自主性、自觉性和能动性是有限的,甚至可能被技术异化,不能放弃教师在人技交互中的导引和调节作用。

[参考文献]

[1] 乌尔里希·贝克,安东尼·吉登斯,斯科特·拉什. 自反性现代化:现代社会秩序中的政治、传统与美学[M]. 赵文书,译. 北京: 商务印书馆,2014:10.

[2] 郭颢,江楠,江宏,等. 人工智能驱动教育变革的伦理风险及其解蔽之路[J]. 中国电化教育,2024(4):25-31.

[3] 王康宁,于洪波. 从技术批判反观教育技术的伦理性[J]. 电化教育研究,2015,36(9):16-19,29.

[4] 张敬威. ChatGPT的教育审思:他异关系技术的教育挑战及应用伦理限度[J]. 电化教育研究,2023(9):5-11,25.

[5] 张永波. 智慧教育伦理观的建构机理研究[J]. 中国电化教育,2020(3):49-55,92.

[6] 刘鹂,李佳宁. 论智能时代的学生主体性及其培育[J]. 电化教育研究,2024(2):42-47.

[7] 杨文正,陈选超. 智能技术教育应用伦理审视与纾解:基于戈夫曼“拟剧论”的视角[J]. 电化教育研究,2024(1):36-42,51.

[8] 靳澜涛. 从“技术治理”到“治理技术”:教育治理现代化的重点突破[J]. 现代教育管理,2021(12):46-52.

[9] 王正青,徐辉. 大数据时代美国的教育大数据战略与实施[J]. 教育研究,2018(2):120-126.

[10] 张铭凯. 学业负担的技术治理:价值审视、向度剖析与限度澄明[J]. 电化教育研究,2023(4):26-32.

[11] 陈港,孙元涛. 数智时代学生的主体性反思与重构——基于人技关系的思考[J]. 中国电化教育,2023(10):18-25.

[12] 李璇律,丁念金. 数字治理的教育“数据化”危机:出场、运作与转化[J]. 中国电化教育,2022(9):16-23.

[13] 李海峰,王炜. 元宇宙+教育:未来虚实融生的教育发展新样态[J]. 现代远距离教育,2022(1):47-56.

[14] 威廉·乌思怀特. 社会的未来[M]. 沈晖,田蓉,译. 杭州:浙江大学出版社,2011:41.

[15] 牟智佳. “人工智能+”时代的个性化学习理论重思与开解[J]. 远程教育杂志,2017(3):22-30.

[16] 王一岩,刘淇,郑永和. 人机协同学习:实践逻辑与典型模式[J]. 开放教育研究,2024(1):65-72.

[17] ERICH F. The revolution of hope: toward a humanized technology[M]. New York: Harper & Row Publishers,1968.

[18] 张立新,陈倩倩. 博弈与权衡:智能教育算法的规制性与人的自主性[J]. 现代教育技术,2023(4):32-39.

[19] 思履. 庄子[M]. 哈尔滨:北方文艺出版社,2018.

[20] 苏慧丽,张敬威. 机器的“人化”与人的“机器化”:智能时代教育的主体性危机与破解[J]. 现代远程教育研究,2024(1):12-20,28.

[21] 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局. 1844年经济学哲学手稿[M]. 北京:人民出版社,2014.

[22] 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局. 马克思恩格斯全集 (第3卷)[M]. 北京:人民出版社,2016:5.

[23] 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局. 马克思恩格斯全集(第42卷)[M]. 北京:人民出版社,2016:96.

[24] 亚里士多德. 政治学[M]. 郭仲德,译. 西安:西北大学出版社,2016:215.

[25] 孙元涛,陈港. 中国传统“功夫”的教育意蕴与现代转化——兼论中国教育学话语创新的取径[J]. 教育研究,2024(7):59-69.

[26] 孙元涛,陈港. 共同富裕时代教育价值的内敛与提升——马克思人的全面发展理论的时代性转化[J]. 教育研究,2023(12):67-75.

[27] 埃德加·莫兰. 复杂性理论与教育问题[M]. 陈一壮,译. 北京:北京大学出版社,2004:24.

[28] 舒红跃. 技术与生活世界[M]. 北京:中国社会科学出版社,2006:131.

[29] 韩敏,赵海明. 智能时代身体主体性的颠覆与重构——兼论人类与人工智能的主体间性[J]. 西南民族大学学报(人文社科版),2020(5):56-63.

[30] 科拉·巴格利·马雷特. 人是如何学习的Ⅱ:学习者、境脉与文化[M]. 裴新宁,王美,郑太年,译. 上海:华东师范大学出版社,2021:21.

The "Reflexive" Subject and the Double Responsibility of Education in the

Digital Intelligence Era

CHEN Gang1, YAO Yao2

(1.College of Education, Zhejiang University, Hangzhou Zhejiang 310058;

2.Hunan Academy of Education Sciences, Changsha Hunan 410005)

[Abstract] In the era of digital intelligence, students have shown both positive and negative aspects under the influence of digital intelligence technology. The study found that: in the digital governance of education, it is characterized by data and hidden control; in the space where reality and virtuality intertwined, it is characterized by cross-borderness and removal of fields; in smart learning, it is characterized by intelligence enhancement and intelligence reduction. This state can be described as the subject's "reflexivity", that is, the subject passively confronts itself under the influence of digital intelligence technology. It contains the opposition between students and technology, and the opposition between students and the essence of self. According to the study, we urgently need a new concept of educational responsibility to deal with "reflexive" subjects. On the one hand, we should build a "technology-tao" education towards the ethics of technology; on the other hand, we should develop a "humanitarian" education towards consciousness of life. Realizing the resonance between "technology-tao" and "humanitarian" education is the way to resolve students' "reflexive" state. In the practice of education, we should in the overall network of "education-technology-subject": (1) shape the concept of "technology and humanities" and realize value guidance; (2) promote the "humanization" of technology and adjust the actions of the main body; (3) practice intersubjectivity and regulate the relationship between people and technology.

[Keywords] Digital Intelligence Era; Reflexivity; Subjectivity; Ethics of Technology; Consciousness of Life

DOI:10.13811/j.cnki.eer.2024.11.004

基金项目:2020年国家自然科学基金重点项目“面向在线教育的群体智能支持下人机协同学习研究”(项目编号:62037001)