新质生产力视域下职业教育数智化转型:价值定位、逻辑向度与行动路径

[摘 要] 新质生产力作为符合新发展理念的先进生产力质态,为推动新时代我国职业教育高质量发展提供了更为清晰的行动方向。新质生产力视域下职业教育数智化转型是教育强国建设的重要环节与必然趋势,其价值定位主要表现在:对接新质生产力跃升,完成新质技术技能人才的培育要求;依托技术革新驱动,把握职业教育变革的国际趋势;打造高质量职业教育体系,满足国家发展战略的需求拉动等方面。基于新质生产力引发的工作世界变革,职业教育数智化转型需从重塑愿景、革新制度、优化技术三个维度分析其内置逻辑,即引发育人需求转变、驱动制度框架重构、赋能教育供给方式迭代。为推进职业教育数智化转型,面向新质生产力重塑职业教育新生态,应在愿景层面树立教育、科技、人才一体推进的职业教育新发展理念、制度层面塑造跨场域融合的职业教育智慧共治新格局、技术层面确立数智技术赋能协同创新的职业教育发展新范式。

[关键词] 新质生产力; 新质技术技能人才; 职业教育; 数智化转型; 产科教融汇

[中图分类号] G434 [文献标志码] A

[作者简介] 王羽菲(1994—),女,河南郑州人。讲师,博士,主要从事职业教育基本理论、职业教育政策与法律研究。E-mail:466106823@qq.com。

一、引 言

当前以数字化、智能化等为核心特征的新技术的诞生与应用推动了人类对人文与社会认识的解蔽,触发了人类面向人文与社会的知识创造与积累的数智革命,已迈入数字化社会和智能化社会并行发展阶段,即数智化(Digital Intelligentization)社会[1]。数智化的时代背景具有以数字网络为核心生产要素、以万物互联构筑生产基础、以数智技术变革生产工具、以智能驱动为价值中枢重构社会结构的突出特点[2]。2024年的政府工作报告将“加快发展新质生产力”列为首要任务,新质生产力作为高质量发展的重点与关键,为我国职业教育塑造高质量发展新动能、新优势提供了科学指引。本研究紧抓新质生产力这一核心要素,从数智技术、新兴产业、未来产业、工作世界变革等的表象与实质入手,揭示职业教育数智化转型的价值谱系,挖掘职业教育数智化转型的内置逻辑,进而构建其行动路向,有助于未来开展面向新质生产力的职业教育数智化转型的战略设计和项目实施,助力职业教育高质量发展与教育强国建设。

二、 职业教育数智化转型的分析框架

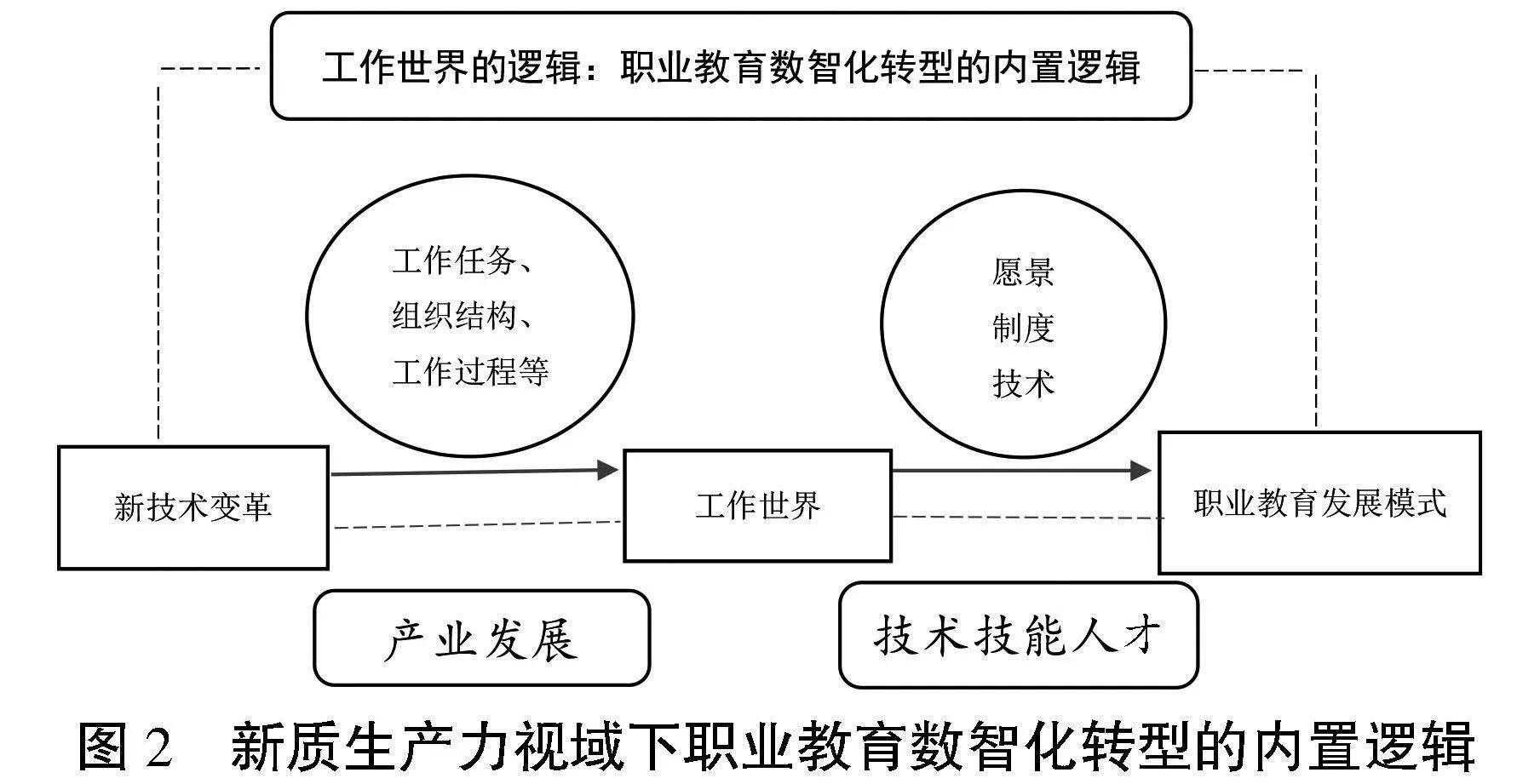

组织发展理论与系统论表明,组织变革和创新的前提是进行组织分析,教育改革的组织和实施过程中必须明确构成改革的各要素及其相互关系[3]。罗森茨韦克、卡斯特等人基于组织及其管理的权变观提出了系统权变组织发展理论,他们用系统的观点考察组织。作为一个开放的社会技术系统,组织是由五个不同的分系统构成的整体:目标与价值子系统、技术子系统、社会心理子系统、结构子系统和管理子系统[4]。

本研究主要参考了罗森茨韦克与卡斯特提出的系统权变组织发展理论,将目标与价值子系统和社会心理子系统合并为愿景要素,结构子系统和管理子系统合并为制度要素,技术子系统作为技术要素。由此,本研究将职业教育转型发展的构成要素确定为:技术、制度和愿景(见表1)。

变革与发展是组织生存的必由之路,是增强职业教育自身活性、适应环境变化的必然要求。由此,复杂组织变革管理问题成为决定职业教育能否适应新质生产力发展步伐的首要因素。基于组织发展理论与系统论的思想,构建内部系统与外部系统相耦合,愿景因素、制度因素与技术因素共同作用的分析框架(如图1所示)。

图1 面向新质生产力的职业教育数智化转型理论分析框架

三、面向新质生产力:职业教育数智化转型的价值定位

新质生产力视域下职业教育数智化转型的价值维度主要表现为职业教育与国家发展战略内外部双循环系统的耦合关系,具体是以完成育人要求为前提条件,通过新技术诱发过程性渗透,从而实现国家发展战略与职业教育转型融合发展的功能效用。

(一)对接新质生产力跃升,完成新质技术技能人才的培育要求

新质生产力下生产技术手段的革新致使整个现代产业系统对人才规格的需求产生革命性的变化。《质量强国建设纲要》指出要“着力培养质量专业技能型人才”[7],要求职业教育逐步形成以培养高科技文化素质和信息素养、具备综合运用各类前沿技术能力、熟练掌握各种新型生产工具的新质技术技能人才作为未来职业教育发展的目标定位,从而为我国现代产业发展提供智力支撑。

新质生产力背景下“新技术、新产业、新业态、新模式”的经济形态,引发工作世界的变革进而带动了对人才的新需求。当前科技和产业前沿领域的探索,极大丰富了劳动对象的种类和形态,拓展了生产新边界,创造了生产新空间,带来了劳动者的素质提升、劳动资料的技术含量升级、劳动对象的范围扩大的新变化,对应着职业教育领域中的人才质量提升、创新要素运用与生产关系的重新整合。职业教育通过数智化转型,融合了科技、教育、人才与创新等多个要素,发挥职业教育要素禀赋的集成作用,积极培育面向新质生产力的新质技术技能人才,熟练应用新能源、新材料等新型生产资料[8],通过关键变量的革新与重构为新质生产力的跃升创造多重优势和深厚底蕴[9]。职业教育作为数智时代新兴产业与未来产业密切相关的教育类型,肩负培育与规划未来技术技能人才的重要使命,培养新质技术技能人才是数智时代职业教育的核心育人任务。

(二)依托技术革新驱动,把握职业教育变革的国际趋势

当前,针对人工智能、先进制造、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等依托数智技术的前沿领域布局未来产业已经成为许多国家和地区抢占全球科技创新制高点的重要途径[10]。

在新工业革命和全球产业格局再调整的时代背景下,目前世界各国正处于制造业等产业加速转型升级的关键时期,振兴国民技术技能、大力发展职业教育已成为很多国家政府的施政要务[11]。以大力发展适应新技术和产业变革需要的职业教育为主题,职业教育成为新时代背景下大国博弈的新赛道。美国以重振先进制造业(Aduanced Manufacturing)为核心内容启动“再工业化”战略,该战略是基于数字制造技术等高新技术,重点围绕先进制造业的一场产业革命,加之受新职业主义思潮的持续影响,“再工业化”战略下美国职业教育更加关注发展先进制造业所需要的人才储备,在职业教育领域基本完成了“为未来做准备”(Prepare for the Future)的发展模式变革,通过重视并落实受教育者未来个人生涯发展来作为面向新工业革命数智化发展的有力应对[12]。在德国,“工业4.0”战略背景下为确保双元制职业教育在未来数智时代仍然是成功的典范,德国联邦政府着眼于应对新技术生态和数字转型的技能,大力推进以数智技术为代表的新技术与职业教育的深度融合,积极探索应对“工业4.0”进程中的职业教育改革,大力推进职业教育数字化,着力打造“职业教育4.0”。

党的二十大报告提出“着力形成人才国际竞争的比较优势”[13],职业教育需要紧跟国际教育发展前沿动态发展趋势,尤其是面对新质生产力数智化转型的强势来袭,原有的职业教育发展模式面临着严峻挑战,如何适应全球化的时代发展浪潮、紧密对接现代产业发展亦是今后我国职业教育改革与发展的重要议题。

(三)打造高质量职业教育体系,满足国家发展战略的需求拉动

当前,产业发展呈现出智能化和后工业化的核心特征,我国经济发展迈入新常态,雇主对劳动者挑剔性提高,技术变化和产业结构变化带来更高的技能要求[14]。数字经济下人力资源优势与国际竞争力密切相关,高质量人力资源形成需要以适应数字经济要求的高质量职业教育为基础[15]。新质生产力的发展要求进一步对需求导向的职业教育高质量现代化发展目标加以确证,助推职业教育更好地与新质生产力的发展变革相适应,有助于提升职业教育系统稳定与韧性。当前,新质生产力将成为拉动职业教育提质培优的新动能:从战略逻辑上讲,职业教育强国建设以高质量发展为基础;从目标定位上看,以国家重大需求锚定高质量发展方向,顺应时代规律服务国家经济建设发展。

高质量发展是新质生产力发展的必然结果[16]。面对新质生产力的经济产业结构的升级转型产生的高质量、多样化人才需求对培养各级各类技术技能人才的职业教育与培训提出了新的时代命题和发展要求,需要改变以往固化的、不适应新技术、新产业的职业教育办学、人才培养等实践模式,以便更好地支撑与推动现代产业体系的建设与发展。研究表明,发展中国家的职业教育改革应该“与工业化或工业结构调整相一致”才能成功[17],因而面向并适应新质生产力要求的职业教育发展模式是支撑面向新质生产力的高素质新质人才成长的基本遵循与基础条件,探寻适应新质生产力及其数智化转型的职业教育发展模式已经成为构建现代职业教育体系的关键所在。

职业教育数智化转型所形成的高质量职业教育体系,能够及时把握新质生产力的涌现为职业教育的发展带来新的机遇和挑战、对劳动力素质的高要求与新旧动能的转换,加快了职业教育现代化的进程。由此,职业教育能够为建设教育强国、制造强国、现代产业体系等奠定技术技能人才基础,既遵循了职业教育的内生发展需求,也满足了国家与社会的发展需求,进而有效推进办好人民满意的教育,打造与个人发展及经济发展相适宜的职业教育。

四、要素耦合:职业教育数智化转型的逻辑向度

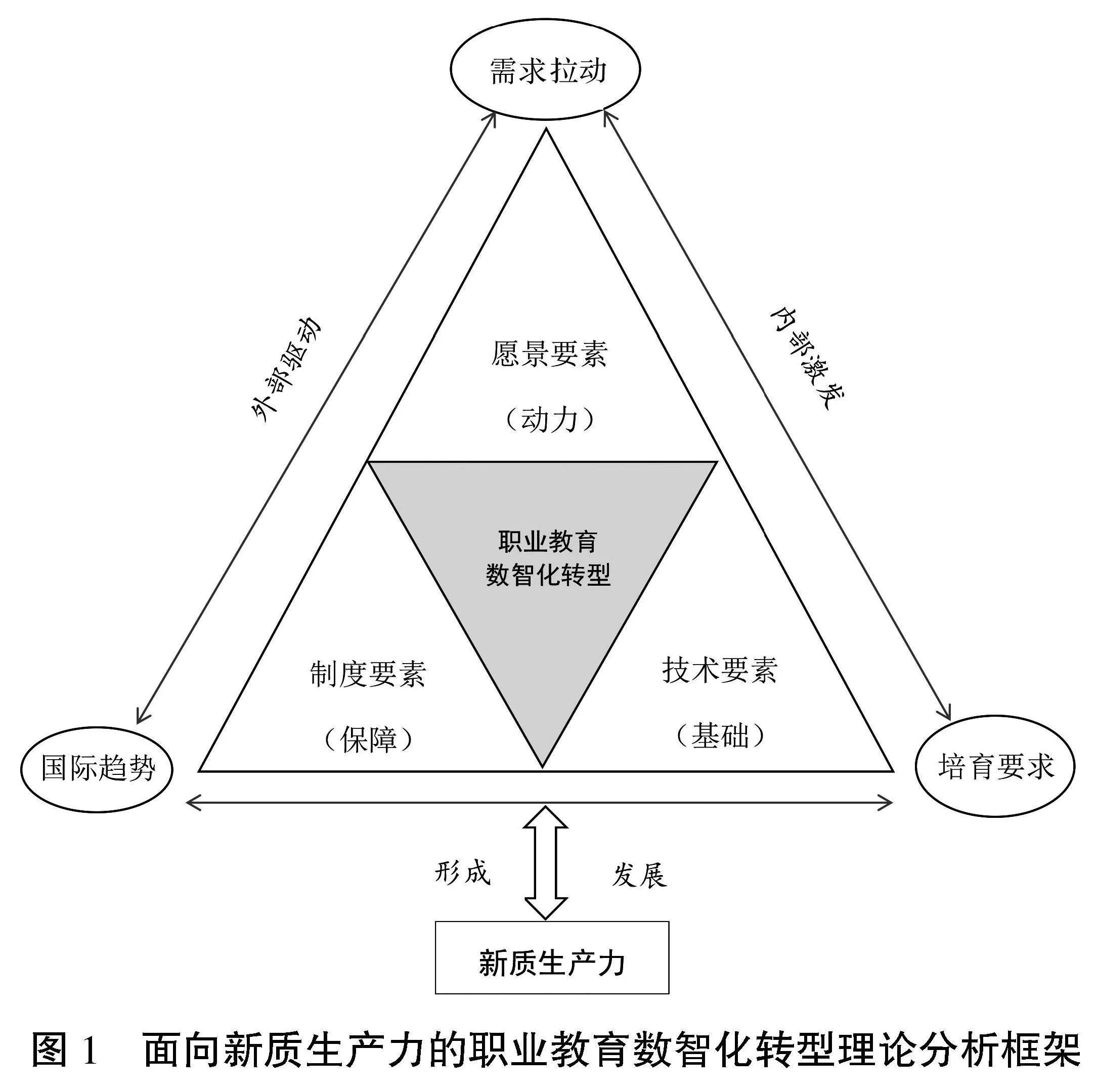

新技术的融入是新时代教育区别于传统教育的根本特征[18]。本研究基于职业教育数智化转型理论分析框架,对始于新技术变革、以产业与工作为媒介的职业教育数智化转型进行具体解析,梳理职业教育数智化转型的内置逻辑机理(如图2所示),明确职业教育如何从外部发展环境中汲取有助于人才培养水平和品质提升的能量、信息与物质,从而使职业教育服务个体、社会经济以及自身实现可持续发展的能力得到强化。

图2 新质生产力视域下职业教育数智化转型的内置逻辑

(一)面向新质生产力的工作世界变革

之所以选择新技术、产业与工作来作为新质生产力形成与发展的代表性要素,是因为:第一,在全球经济时代,新技术发展是人类生产力的核心,德国学者菲利克斯·劳耐尔(Felix Rauner)指出,新技术是社会变革的最终原因[19]。第二,产业及产业领域经济活动组织单元——工作之间的衍生关系,决定了产业发展与工作世界具有密不可分的内在联系。第三,作为职业教育功能指向和价值实现的核心场域,工作世界的要求变化是影响职业教育发展的重要因素与主要途径。

新技术变革给工作世界带来了全方位的系统影响与革新,二者的联系主要以产业生产活动为连接点。具体表现在:第一,工作任务要求的非规则性特点愈加突显。一方面,工作任务向个性定制化、智能化发展,对应客户需求的不确定性、产品设计与质量的高标准性、客户思想的全流程渗透等。另一方面,对相应的职业资格及综合职业能力提出了更高的要求。数智化转型强调的是人与智能机器协同与合作,在人机协作中重视人的主观能动性和主导地位有利于纠正唯技术论的偏颇[20]。这就需要相应的综合职业能力来处理加工这些工作任务与信息。新质生产力视域下,过去相分离领域发生合并,核心岗位得到扩充,专业技术人员在各个专业之间将起到衔接作用,专业技术人员作为一个“多面手”,既要,有广博的基础知识,还要精通系统配置与优化。第二,工作组织结构呈现出扁平化、灵活性与开放性。数智技术导致产业组织方式的深刻变革,将拘于时空条件的传统产业转型为以虚拟要素的快速多变排列组合形成的现代产业,生产要素的流动性增强,跨界融合趋势明显,工作组织结构呈现出跨界、开放、交叉的态势。第三,工作过程的协作化、自主化与去分工化。新质生产力视域下的智能化生产属于“高度集成式”生产,人机协作、团队协作、工作自主性提升、工作范围扩大等是其实现的必然要求。

(二)基于工作世界变革的职业教育数智化转型内置逻辑

工作世界的变革引发了对技术技能人才数量与结构、规格的新变化,在一定程度上决定了职业教育培养什么样的人才以及如何发展,具体表现在对愿景、制度、技术要素的影响,使之与新质生产力的发展要求形成紧密的耦合互嵌关系。

一是引发育人需求转变,重塑愿景要素。数智化转型作为一种非人类行动者(Nonhuman Actor)的变革性力量,已渗透到教育愿景的想象与重构之中[21]。发展新质生产力的主要着力点之一在于不断推动劳动者、劳动资料以及劳动对象实现跃升。职业教育作为最终指向就业的教育,决定了职业教育发展对工作世界发展的核心功能是以培养产业发展所需的高素质技术技能人才为愿景定位,为新质生产力的发展提供人才保障。具体表现在以下方面:第一,强化职业教育对新质技术技能人才的供给能力与培养能力。新质技术技能人才是能够充分利用现代技术、适应现代高端先进设备、具有知识快速迭代能力的技术具身型人才。随着新兴产业与未来产业的不断升级,工作岗位技术水平不断提高,促进技能型人才结构的高移,要求强化职业教育对新兴产业技术技能人才的供给能力与培养能力。第二,突显职业能力结构的复合性与可持续发展性。科技创新的复合型结构是推动新质生产力发展的重要驱动力,对应着所需要的新质技术技能人才也应当是具备复合型能力结构的人才。从横向上看,要求劳动者具备多元构成的复合型职业能力。技术革新引领职业教育人才素质能力结构朝着“高阶多元”方向进阶,塑造“现代职业人”的全面发展[22],包括基础性技能的再强化、专业能力的新要求、专业精神的培育以及关键能力等与数智水平的提高同步发展[23]。从纵向上看,强调劳动者职业能力的可持续发展性。技术更新频率加快、智能工具与设备的更新换代周期缩短均要求未来工作者的职业能力具有可持续发展特性。

二是驱动制度框架重构,革新制度要素。先进技术的颠覆性对劳动力的知识与技能需求、职业教育内容等产生影响,在一定程度上改变了职业教育的规划,由此形成了对职业教育发展所涉及的制度要素的再度审视。职业、工作场所要求和生活的变化促使人们重新评估职业教育的目标和过程,需要考虑相关基于法律政策框架的制度建设及其相应内容,以适应职业教育目标的变化。基于法律政策框架的制度建设是职业教育发展的重要内容组成,需要结合新的发展环境需求进行适时革新。

三是赋能教育供给方式迭代,优化技术要素。发展新质生产力是推动职业教育变革的动力源泉,为职业教育改革创新带来了更清晰的时代发展目标,提供了更多的前沿技术需求和技术应用场景,促进职业教育育人水平的提升。随着新技术广泛应用,新的管理、生产和服务工作制度正在形成,需要更高水平的符号和概念知识。教育作为知识再生产的重要途径,需要制定适当的教育干预措施来帮助学生发展这些知识。对此,职业教育的提供方式,即职业教育发展技术实践路径发生了变化。例如,以技术应用为表征的器物之变引领新技术与职业教育全系统深度融合,在职业教育的基础设施等以外在形态呈现,促使其教学方法和教育模式发生深度实质转型[24]。

职业教育的数智化转型是一种基于数智技术的内源与外源双向赋能过程,主要表现为伴随关键行动者信念的构造与变迁,在职业教育内部发生的各种改变,即在一定秩序规范下将数智技术全方位渗透到职业教育全系统中,推动职业教育在愿景要素、制度要素、技术要素发生根本性的变革创新,使之与新质生产力的发展要求紧密耦合,满足职业教育增能提质的内生发展需求。

五、产科教融汇:职业教育数智化转型的

行动路径

产科教融汇作为职业教育数智化转型的行动指南,强化了教育系统和产业系统内资源的优势互补,有利于形成与发展新质生产力背景下职业教育拓展教学资源、学习互动与交流合作的生态空间。

(一)愿景构筑:树立教育、科技、人才一体推进的职业教育新发展理念

成功的组织变革需要前瞻性地看清组织未来,共同创建和实施变革愿景[25]。正是基于愿景才形成了职业教育发展的异质性,体现的目标逻辑反映了转型后“是什么”的问题。新质生产力的形成与发展推动了教育、科技、人才三大要素的有效贯通,推动了教育链、人才链、产业链、创新链的深度融合,要求打造与新质生产力发展相匹配的新型劳动者队伍。职业教育作为与经济产业结合最紧密的教育类型,要主动与各类产业要素和科技创新要素互动融合。

同时,提升职业教育的战略地位是职业教育数智化转型的核心基础。愿景构筑是在审视职业教育内外部环境的基础上,重新思考职业教育发展的思路与目标。而对于新质生产力所衍生出的发展新挑战与新机遇,职业教育发展实现系统转型的一个重要前提便是进一步提升职业教育的战略地位,强化职业教育对国家发展战略的重要支撑作用,意味着将高素质技术技能人才队伍建设放在突出位置,亦是有前瞻性、创新性和引领性发展规划的精神指导与实践牵引。这实质上能够有效帮助确立转型变革的合法性机制与效率性取向。

面对当前数智时代瞬息万变的技术创新颠覆与日益激烈的国际人才竞争,我国要提升职业教育的发展站位,将振兴职业教育、打造现代职业教育体系作为国家发展战略的重要组成部分,高度重视职业教育的战略定位,为国家提供高质量的技术技能人才,映射出“职业教育人才培养”与“制造强国”“数字中国”及未来产业发展的协同融合,从全球视野和国家安全视野出发,着眼于民族复兴与全球崛起,强化新智造时代“民之技能,国之利器”的技术技能人才发展定位与教育应对,确保劳动力全方位系统升级与国家产业创新体系健康稳态发展,大力培养掌握先进制造业技术技能的劳动者,将构建适应并助推新质生产力发展的现代职业教育体系视为参与全球人力资源竞争的首要途径。

(二)制度重构:塑造跨场域融合的职业教育智慧共治新格局

转型变革的发生有赖于良好的政策环境与制度保障,制度创新与重构是组织发展的现实需要与必然要求,由此能够主动应对环境变化、整合组织内外部资源。由新质生产力所引起的职业变迁、资格和能力转变等都亟须兼具权威性、规范性和科学性的制度体系进行保障,做好职业教育发展的顶层制度设计。同时,当前职业教育数智化转型发展、适应战略性新兴产业、未来产业成熟度相对较低,处于培育初期,自身生态系统还不完善,需要多方共同参与打造协同新环境,构建引领开放的发展生态环境。“智慧共治”的本质是以新技术为主要手段,以信息数据为核心要素[26],将数智技术与思维应用于职业教育治理全过程,对其各方面进行系统重构以赋能职业教育转型升级,并以“政策数网—智慧数智—联通数链”的数智治理制度体系,打造职业教育全域数智生态圈。

一是搭建法律政策的网络框架。第一,尽快制定我国职业教育数智化转型发展战略规划,科学制定阶段目标和进行任务分解,开展专项研究,确定职业教育数智化转型发展细分领域的内涵和边界,结合具体的未来产业目录清单及发展指引制定重点领域的专项发展规划和技术路线图。第二,推进职业教育数智化标准体系构建。围绕职业教育数智化平台、素养、资源、数据四个方面,我国要重点打造科学化、合理化、可比较的职业教育数智化标准体系,具体包括教学标准体系、人才培养质量体系、技术建设标准体系、公共服务标准体系等,力求以全景式的数智化标准体系保障教育教学质量的可持续提升。第三,创新和完善未来职业教育数智化转型发展的支持与激励政策体系。研究包括产业政策、金融政策、土地政策、人才政策和知识产权政策等在内的宏观政策体系,指导地方结合本地的产业基础和创新资源,筑牢职业教育产学研政的运行保障基础,有针对性地发展具有区域未来产业特色的职业教育,分类、分阶段精准施策。

二是打造智慧治理的制度体系。第一,优化职业教育智慧治理顶层设计。基于共建、共治、共享的发展理念,将职业教育治理融于智慧社会治理的顶层设计之中,要协同配套革新职业教育的院校制度、教育治理与财政制度、校企合作制度、社会培训制度、评价机制[27]。第二,围绕职业教育数智化转型与未来产业重点领域和重点方向,加快建成一批专业水平高、保障能力强的产业公共服务平台,提升职业教育数智化转型效果检验、认证认可、交流合作等服务能力。第三,提升治理过程中政府“统筹规划”与学校“自主空间”的协调性。在设置对接新质生产力的规范性和统一性的专业标准及其所对应的课程和教学标准同时,要加强“统筹规划”与“自主空间”之间的协调性,国家在对职业教育各方面发展作出规范的基础上,也要给予地方政府和学校一定的自主发展空间,映射出自上而下政府主导的强制性制度变革和自下而上资源依赖的诱致性制度变革。

三是健全“产学研政”的联通融合机制。基于科技创新的引领示范作用,充分发挥多元主体的协同治理效能,积极连接现代产业新技术的研发端与职业教育现代化人才培养的教育输出端,营造助推我国职业教育数智化转型所依存的生态环境。第一,构建职业教育数智化转型多部门协同机制。职业教育相关部门要以“协同创新、深度融合”为发展目标,通过全面释放彼此间的“人才、资本、信息、技术”等创新要素活力而实现深度合作,从而形成中下游链接、大中小企35c8fee4337510f7a2c4062fb9e60b33d3ba6156c45a1315c88678e4a7f454c1业经济与职业教育协同的良性创新发展局面。成立由政府牵头、行业协会主导、代表企业与职业院校参与的职业教育技术合作联盟和职业教育校企合作指导委员会,呈纵向序列与横向序列。第二,孕育基于“产业公地”的校企合作共同体、产教融合联合体等。打造职业教育数字化转型的制度生态需要依托一定的实施载体。《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案(2023—2025 年)》提出,“打造产教融合新型载体,在重点行业和领域打造行业产教融合共同体”[28],强调了产教融合新型载体的重要地位和作用。在一片产业公地中,职业院校通过资源共建共享与国内外先进企业、研发机构建立长期、稳定、深入的合作关系,吸收先进技术,推动技术创新和转移,提高职业教育开放水平,形成多边和双边合作机制,拓展技术交流和合作的广度和深度。第三,持续完善职业教育与基础科技创新合作制度。重点支持建设未来产业实验室、未来产业智库、未来产业创新联合体等创新平台,通过开展职业教育与技术合作平台建设,打造各类创新资源融会贯通的未来范式。

(三)技术优化:确立数智技术赋能协同创新的职业教育发展新范式

实现我国职业教育数智化转型的关键之一在于职业教育系统内部技术要素是否与新质生产力发展相洽适,通过融入数智技术完善职业教育内部要素供给,从而形成良好的职业教育内部发展环境。通过多内部要素耦合形成创新矩阵,从内部要素渗入助推职业教育发展变革走向突围,形成具有诱致性的变革特征。

一是推进数智化全面融入教学实践创新。第一,在教学理念方面,新质生产力的发展态势要求职业教育要坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力,妥善安排技能性和素质性、专业性与全面性的兼顾并行,在技能培养的基础之上升华学生的综合素质以适应流动性更强的工作岗位。第二,在教学内容上,要以国家职业教育智慧教育平台、智慧职教等平台为依托,遵循“专业群—课程群—技能群”的建设逻辑,打造职业教育数字学习资源库。第三,在教学方式方面,利用VR/AR/MR、数字孪生、5G、人工智能、区块链等新兴信息技术打造职业教育元宇宙,塑造具备链接性和体验性的多维信息交互系统。形成虚实融合的职业教育数智化场景,以主体需求为导向,通过数字技术和时空环境构建交互关系[29] 。

二是对接现代化产业体系建设新兴交叉专业体系。新质生产力的动能释放,依托于现代化产业体系中战略性新兴产业与未来产业比重的增加。因此,要紧紧围绕新质生产力及其相关产业发展需求,及时优化调整学科专业布局。基于人工智能等新技术的高普适性、渗透性和支撑性等特点,渗透至职业教育专业体系构建“AI+X”学科微专业,建立起多学科相互交叉的综合知识与技术结构,设置序列化微型课程体系、教学实践、实习实训,采用单元化、项目化的实施与评价方式。

三是升级迭代数字资源库与项目平台建设。资源与项目是推动职业教育发展的基础物料。第一,强化数智化基础设施的迭代升级,加强数字基础设施资源建设。例如,构建和完善信息系统功能集成、教学与管理事务协同、校企数据融合共享的一体化数据服务平台、数字孪生融创平台,促进职业教育中产学场景贯通、理实活动融通、实训过程汇通,全面实现数据平台赋能职业教育职能履行和改革创新[30],打造兼容开放的数智化学习场域,对接实体制造系统[31]。第二,探索以企业为主体开展前沿科技人才培育的项目创新,聚焦数字、计算机、物理、材料、芯片、智能制造、化学等领域,通过设立专项基金或者重点项目支持等方式,支持企业开展特色、专项前沿科技人才等培育工作,打造“产科教”融合的人才培养平台,以产教融合认证发展新质技术技能人才。

四是加强对接现代产业发展理论研究的智力支持。第一,在研究内容方面,紧跟产业市场动态。加强现代产业发展调研与论证,根据我国技术研发能力和产业发展基础、持续跟踪国内外产业发展态势和技术演进趋势,前瞻性制定实施重点产业技术创新路线图。第二,在研究途径方面,开拓创新多样化方式。形成创新资源要素池,推进“政产学研用”协同并行,建立技术创新公共服务平台,开展重点领域试点、示范工作,构建具有职业教育类型特色的科研工作体系,充分发挥有组织科研载体的作用。第三,在研究主体方面,凝聚多方合力,职业教育研究需要聚合多方研究力量。建设高水平的职业教育研究机构在各国都受到了极大的重视,例如:美国的先进制造业联盟委员会、国家制造业创新中心;德国的BIBB等均是采取了公私合作、政学一体等多样化方式共同开展职业教育的相关理论研究与设计。因此,应大力鼓励资源优势突出的职业院校、科研院所、企业研发中心、科技产业孵化平台、民间智库等整合各类创新资源,形成多主体组合下的创新载体,加快未来技术创新平台建设,开展多维度基于新质技术和产业发展的相关研究。

[参考文献]

[1] 张建锋,肖利华,许诗军. 数智化:数字政府、数字经济与数字社会大融合[M]. 北京:电子工业出版社,2022:3.

[2] 刘震. 数智化革命——价值驱动的产业数字化转型[M]. 北京:机械工业出版社,2022:8-10.

[3] 波·达林. 理论与战略:国际视野中的学校发展[M]. 范国睿,译. 北京:教育科学出版社,2002:11.

[4] 弗莱蒙特·E.卡斯特, 詹姆斯·E.罗森茨韦克. 组织与管理:系统方法与权变方法[M]. 北京:中国社会科学出版社,2000:19-20.

[5] 陆江兵. 技术·理性·制度与社会发展[M]. 南京:南京大学出版社,2000:32.

[6] 鲁品越. 社会组织学[M]. 北京:中国人民大学出版社,1989:91.

[7] 中共中央,国务院. 中共中央 国务院印发《质量强国建设纲要》 [EB/OL]. (2023-02-06)[2023-11-28]. https://www.gov.cn/gongbao/content/2023/content_5742204.htm.

[8] 刘远杰,熊庆澄. 新质生产力驱动新时代教育变革:逻辑、方向与因应[J]. 中国远程教育,2024,44(5):15-24.

[9] 祝智庭,戴岭,赵晓伟,等. 新质人才培养:数智时代教育的新使命[J]. 电化教育研究,2024,45(1):52-60.

[10] 彭健. 未来产业发展——全球模式与中国路径[M]. 北京:电子工业出版社,2023:1.

[11] 王辉. 美国“升级版”职业教育体系及启示[J]. 比较教育研究,2016,38(3):89-95.

[12] 王羽菲. 为未来做准备:美国生涯与技术教育的实践样态与价值旨归[J]. 全球教育展望,2022,51(12):86-102.

[13] 习近平. 高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告 [EB/OL]. (2022-10-25)[2024-01-28]. https://www.gov.cn/xinwen/2022-10/25/content_5721685.htm.

[14] 李晖. “新新常态”下传统宏观经济刺激手段越来越不适应当前形势[EB/OL].(2023-09-04)[2023-09-06]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1776068771911985344&wfr=spider&for=pc.

[15] KLAUS S. The Global Competitiveness Report 2018[R]. Geneva:World Economic Forum,2018:Ⅸ.

[16] 姜奇平. 新质生产力:核心要素与逻辑结构[J]. 探索与争鸣,2024(1):132-141,179-180.

[17] WILSON D N. Reforming Technical and Technological Education[J]. The vocational aspect of education,1993,45(3):265-284.

[18] 祝智庭.胡姣. 教育数字化转型的实践逻辑与发展机遇[J]. 电化教育研究,2022,43(1):5-15.

[19] RAUNER F. Grundlagen beruflicher bildung——mitgestalten der arbeitswelt[M]. Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag,2017:50.

[20] 王竹立,吴彦茹,王云. 数智时代的育人理念与人才培养模式[J]. 电化教育研究,2024,45(2):13-19.

[21] 布鲁诺·拉图尔. 科学在行动: 怎样在社会中跟随科学家和工程师[M]. 刘文旋,郑开,译. 北京: 东方出版社,2005: 11.

[22] 王羽菲,和震. 人工智能赋能职业教育:现实样态、内在机理与实践向度[J]. 中国远程教育,2022(5):1-8,76.

[23] 杨伟国,邱子童,吴清军. 人工智能应用的就业效应研究综述[J]. 中国人口科学,2018(5):109-119,128.

[24] 朱德全,熊晴. 数字化转型如何重塑职业教育新生态[J]. 现代远程教育研究,2022,34(4):12-20.

[25] 温德尔L.弗伦奇. 组织发展与转型[M]. 阎海峰,译. 6版. 北京:机械工业出版社,2006:79.

[26] 熊建辉. 善用数字化赋能教育管理转型升级[N]. 中国教育报,2022-04-21(2).

[27] 王雅静. 智能时代的技能形成与职业教育转型发展[J]. 中国远程教育,2022(5):9-17.

[28] 国家发展改革委等部门. 《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案(2023—2025年)》[EB/OL]. (2023-06-08)[2024-01-29].https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202306/content_6886061.htm

[29] 张烨,蔡翔华. 元宇宙+职业教育:未来虚实融生的职业教育发展新趋势[J]. 教育与职业,2023,1026(2):5-11.

[30] 邓小华. 职业教育数字化转型的理论逻辑与实践策略[J]. 电化教育研究,2023,44(1):48-53.

[31] 赵晓伟,沈书生,翁子凌. 教育新基建赋能智慧校园转型升级:可能与可为[J]. 现代教育技术,2022,32(11):42-49.

Digital Intelligence Transformation in Vocational Education from the Perspective of New Quality Productivity: Value Orientation, Logical Dimension and Action Path

WANG Yufei1 HE Zhen2

(1.School of Marxism,Henan University of Technology, Zhengzhou Henan 450001;

2.Faculty of Education, Beijing Normal University, Beijing 100875)

[Abstract] The new quality productivity, as an advanced form of productive forces that aligns with the new development concept, provides a clearer action direction for promoting the high-quality development of vocational education in China in the new era. The digital intelligence transformation in vocational education under the new quality productivity perspective is an important link and inevitable trend in the construction of a powerful education country, and its value positioning is mainly manifested in: matching the leap of new quality productivity to fufill the cultivation of new quality technical talents; relying on technological innovation to grasp the international trend of vocational education reform; and building a high-quality vocational education system to meet the demands of national development strategies. Based on the changes in the working world caused by the new quality productivity, the digital intelligence transformation in vocational education needs to be analyzed from three dimensions of reshaping the vision, innovating the system and optimizing the technology.This includes triggering changes in educational needs, driving the reconstruction of institutional framework, and empowering the iteration of educational supply methods. In order to promote the digital intelligence transformation in vocational education and reshape the new ecology of vocational education facing new quality productivity, it is necessary to establish a new concept of vocational education development that integrates education, science and technology, and talents on the vision level, shape a new pattern of intelligent co-governance of vocational education that integrates across field on the institutional level, and establish a new paradigm of vocational education development that enables collaborative innovation through digital intelligence technology on the technical level.

[Keywords] New Quality Productivity; New Quality Technical Talents; Vocational Education; Digital Intelligence Transformation; Industry-Science-Education Integration

DOI:10.13811/j.cnki.eer.2024.11.007

基金项目:2024年度河南省高等教育教学改革研究与实践项目“数智赋能研究生思政课‘双线混融’教学模式探索与实践”(项目编号:2024SJGLX0990);2024年度河南工业大学高层次人才基金项目“数智化背景下职业教育发展模式变革研究”(项目编号:32400495)