机器人使用对劳动者心理健康的影响

摘 要:机器人技术极大推动了物质文明发展,但对其可能引发的社会心理问题尚且缺乏关注。基于中国家庭追踪调查数据2012—2020年共5期样本,结合IFR公布的机器人数据理论分析并实证检验机器人使用对劳动者心理健康的影响,进一步对其作用机制和异质性展开重点讨论。研究结果表明:机器人使用对劳动者心理健康存在显著负面影响。机器人使用引致的工作稳定性下降、工作满意度降低,以及在晋升和学习方面不断加码的竞争压力是导致劳动者心理健康下降的重要原因;同时机器人使用可以改善劳动者的经济状况和工作强度,因此还存在部分正向影响机制。异质性分析发现,机器人使用对低学历以及低龄劳动者心理健康造成的负面冲击更严重。进一步分析发现,机器人使用不仅加剧个人学习“内卷”,同时家庭的教育预期也将同步上升,因此通过家庭行为将进一步加剧劳动者的心理压力。对此,政府在大力推进产业智能化过程中,需要对其广度和深度进行合理规划,重点针对就业稳定性和职业技能需求转型提供政策支持,助力企业打造多样性优秀企业文化,加快配套法律体系构建,并为技术敏感性群体提供针对性帮扶指导。

关键词:机器人使用;劳动者;心理健康;影响机制

中图分类号:C970.4;F241.3 文献标识码:A 文章编号:1000-4149(2024)06-0110-14

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2024.00.041

一、引言

不断加剧的人口老龄化趋势使“人口红利”逐渐落下帷幕,人工智能创造的“技术红利”因取得突破性成效而备受青睐,尤其是以工业机器人为特殊表现形式的人工智能技术正不断渗透并嵌入各产业领域。

《2023世界人工智能大会报告》数据显示,截至2023年7月,我国人工智能产业规模已突破5000亿元,现已采用人工智能生产技术的企业达到4300家。庞大的“技术红利”催使企业家大量进行智能设备投资,加之以社会舆论渲染,使劳动者产生强烈不安和焦虑。然而,现有研究大量关注人工智能在经济增长以及绿色创新方面所获成效[1-2],忽视技术应用对劳动者精神健康产生的冲击。因此可能导致精神文明推进速度与物质文明产生脱节。近年来,精神心理疾病发病率的不断增长已经给我国居民健康造成沉重负担,《中国国民心理健康发展报告(2021—2022)》显示,我国的抑郁风险检出率高达10.6%,焦虑风险检出率达到15.8%。在此背景下,探讨机器人使用对劳动者心理健康产生的影响,并对其深层因素进行解析,不仅对贯彻落实健康中国战略至关重要,而且对推动中国式现代化发展具有重要意义。

当前,机器人应用与劳动者心理健康之间的关系已经引发学术研究领域的高度关注,但研究尚处于起步阶段且存在一定争议。首先,现有研究仅从工作不安感、工作满意度以及健康行为等方面[3-5],侧面揭示机器人使用与劳动者心理健康之间的关系,对于二者之间是否存在直接关联并未给出明确说明。其次,研究普遍认为机器人主要对中低级技能劳动者产生冲击,对高技能劳动者是否存在影响目前仍缺乏充分证据[6]。现实中,高学历劳动者同样面临技能折旧问题,且相对低学历劳动者“内卷”程度更为激烈。最后,尽管已有学者提及机器人使用对劳动者心理健康的影响[7],但其研究视角主要聚焦宏观层面,且尚未就深层因素展开讨论,对此有待进一步完善。鉴于此,本文的边际贡献在于:第一,初步从微观层面提出并解析了机器人使用对劳动者心理健康的影响,补充并完善了机器人使用与劳动力市场关系的理论分析框架。第二,基于收入效应、竞争效应、环境效应和工作稳定性对机器人使用影响劳动者心理健康的机制进行讨论,以明晰机器人使用导致劳动者心理健康问题的具体原因,为我国有针对性实施政策帮扶提供理论支撑。第三,进一步剖析机器人使用对劳动者心理健康影响的异质性,以识别受机器人冲击的相对敏感群体,所得结论为我国健康公平性研究提供补充,对推动健康中国战略具有重要意义。

二、文献回顾及理论分析

已有研究从多个方面对影响劳动者心理健康的因素进行解析,其中包括经济增长、社会地位、环境因素以及两性关系等[8-11]。尽管有关机器人对劳动者心理健康影响的研究较少,但以下两方面的讨论已经比较充分,可以为本文提供理论支持:

第一,关于机器人使用对劳动者就业和收入影响的讨论。阿西莫格鲁(Acemoglu)认为机器人使用导致劳动者收入和就业状况同步恶化[12]。在德国劳动力市场中,该问题相对不明显,但却产生了明显的就业转移效应[13],格雷茨(Graetz)也得出类似结论[14]。劳动力市场的不稳定性引发劳动者对失业和经济状况下降的担忧,因此不免产生焦虑、抑郁等精神问题[3-4]。第二,关于其他科技进步成果对劳动者心理健康影响的讨论。早在计算机技术开始应用于生产领域时,部分学者便已意识到技术进步可能对劳动者心理健康产生威胁[15],其深层因素来源于劳动者对未知技术感到的焦虑以及对技术替代劳动感到的恐慌[16-17]。因此,基于以往技术进步的研究结果,得以证明新技术发展初期存在极大不确定性,加之劳动力市场不能迅速作出调整,导致技术恐慌无限蔓延,对劳动者心理健康产生消极影响。基于文献梳理和初步理论分析,提出研究假设1:

假设1:机器人使用可能对劳动者心理健康产生消极影响。

为进一步明晰机器人使用影响劳动者心理健康的深层因素,本文基于收入效应、竞争效应、环境效应和岗位稳定性构建如下理论框架(见图1),并对其具体作用机制展开分析。

第一,收入是影响劳动者心理健康的重要因素,如果机器人应用使劳动者收入增加,将有效改善其心理健康状况,反之,则会对其心理健康产生更为不利的冲击[18-19]。首先,随着机器人技术的广泛应用,社会生产效率提升,劳动者的收入也会适度增长。其次,机器人技术提升了技能专用性,也意味着企业须对此给予更高工资支付。但劳动者也面临收入降低的风险,例如机器人技术打破了劳动力市场原有供需关系,降低劳动者在市场中的议价能力。由此可知,机器人应用还可能导致劳动者经济状况恶化,进而对其心理健康产生消极影响。因此,机器人技术通过收入效应对劳动者心理健康的具体作用方向有待进一步检验。

第二,竞争效应主要指机器人使用导致的劳动力市场“内卷”现象,主要表现为劳动者投入更多精力却难以改变其相对市场竞争力,由此容易激发劳动者的负面情绪。其一,机器人存在替代劳动的风险,为了避免被替代,劳动者可能会更加努力地工作,从而导致其工作竞争压力上升。与此同时,机器人使用本身可以简化劳动过程、提升工作效率,从而降低工作压力,并帮助改善劳动者的心理健康状况。其二,机器人使用还将增加晋升压力,主要源于其替代劳动的特性,导致市场中的岗位减少,使竞争变得更为激烈。其三,为传递出高产出效率的信号,劳动者将通过努力学习提高其市场竞争力。但是竞争本身容易引发一系列精神问题[20]。并且,参与竞争将挤占一定休闲娱乐时间,打破工作与生活之间的平衡关系,由此激发劳动者的负面情绪。因此,如果机器人使用导致劳动力市场竞争压力加剧,将会对劳动者心理健康产生消极影响,反之,则有助于改善劳动者的心理健康。

第三,机器人技术可能改变劳动者原有工作环境,而工作环境则是决定劳动者心理健康状况的重要因素。首先,机器人通过替代部分高危、高强度劳动,使劳动者从高风险的环境中解放出来[2]。其次,机器人使用简化了复杂的劳动过程,极大推动了物质文明发展,有助于提升劳动者的工作环境满意度,改善其心理健康状况。但是,机器人使用无形中将劳动者暴露于企业的监管之下,通过人机协作,进一步强化对劳动者的控制,同时滋生劳动者信息泄露、公司非法监视等一系列问题。除此之外,机器人技术的引入使原本复杂的生产过程被进一步精细化、规范化与程式化,劳动者需要按照机器人的需求进行劳动,导致其生产自主性降低,且原本伺机偷懒的可能性也被磨灭[21]。因此,机器人使用还可能降低劳动者对工作环境的满意度。由于低技能劳动者更多从事体力劳动,而高技能劳动者则更多分布于人工智能技术相关领域,因此,本文初步认为,机器人使用有效提升了低技能劳动者的工作环境满意度,并对其心理健康产生积极影响,而对高技能劳动者则相反。

第四,机器人使用加速技能折旧与岗位更新换代,使被迫离职的概率和主动跳槽的频率同步上升[22]。首先,机器人在重复性与机械化生产领域存在明显优势,以致被迫离职的劳动者很难在原有工作领域再就业[23],因此,新工作的搜寻与适应以及预期的不稳定性等均为威胁其心理健康的重要因素。其次,部分劳动者在机器人技术的冲击下进入非传统岗位[24],其主要特点为没有劳动合同保护、“即需即用”且就业稳定性极低,劳动者迫于生活压力,过劳而引发心理健康问题。最后,基于机器人使用互补效应产生的岗位变动多为劳动者的主动选择,在此过程中劳动者可以通过提升个人成就感、社会地位以及收入水平等,改善其心理健康状况。但岗位变动在短期内仍然存在技术衔接问题,需要不断积累相关工作经验,从而增加心理负担。综上所述,提出研究假设2:

假设2:收入效应、竞争效应、环境效应和工作稳定性是机器人使用影响劳动者心理健康的重要因素。

另外,异质性的群体特征也是决定机器人使用与劳动者心理健康关系的重要因素。其一,基于受教育水平异质性视角,首先,机器人使用具有技能偏向性,一般而言高技能劳动者具有更高的生产能力和技能水平,可以更快地适应人机协作的生产方式以及生产关系的转变;其次,得益于社会中的刻板印象,高学历劳动者更易传递出高产出能力、高技能水平的信号,因此其更易在技术快速进步的劳动力市场中获得高收入的工作岗位,同时高学历劳动者被迫发生岗位转换的几率相对较低,因此通过岗位更迭效应对高学历劳动者心理健康产生的负面冲击明显弱于低学历劳动者。综合考虑,本文初步认为随着受教育水平的提升,机器人使用对劳动者心理健康的负面影响减弱。其二,基于年龄异质性视角,首先,高龄劳动者在技术高精尖领域分布较少,一般对技术进步的敏感程度较低,因此对未知技术感到焦虑的可能性较低龄劳动者小;其次,高龄劳动者对于“内卷”的参与意愿较低,且相对低龄劳动者更易接受被迫离职,所以机器人应用基于竞争效应与工作稳定性路径对高龄劳动者产生的影响有限。

由此可知,随着年龄的增长,机器人使用对劳动者心理健康产生的负面影响减弱。基于以上分析,提出研究假设3:

假设3:机器人使用对低学历、低龄劳动者心理健康产生的负面影响更严重。

三、数据来源、计量模型选择和变量设计

1. 数据来源与样本选择

本文所用微观数据来源于北京大学中国社会科学调查中心所做的中国家庭动态追踪调查(China Family Panel Studies)微观数据,该调查基线样本覆盖25个省份,涉及社区、个人、家庭多个层面,对劳动者心理健康、行为方式以及家庭背景具有较为全面的刻画,且该调查数据目前可用样本已更新至2020年,是分析现阶段机器人技术与劳动者心理健康关系较为理想的微观数据集。因此,选取2012—2020年共五期数据,对样本做以下三步筛选以保证回归结果的准确性:首先,选取劳动年龄范围(16—60岁)内的劳动力群体,并保留已到退休年龄但尚未退出劳动市场的样本。其次,对劳动年龄范围内未结束教育的样本进行剔除。最后,对从事农业生产的劳动者样本进行剔除。

最终获得51624个有效样本用于后续实证分析。所用机器人存量数据来源于国际机器人联合会(IFR)公布的机器人相关数据,地区分行业就业人员数据来源于《中国劳动统计年鉴》。

2. 计量模型

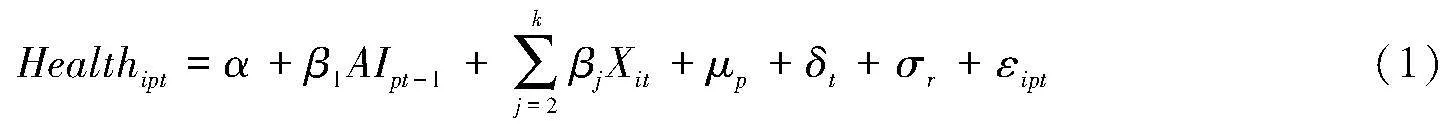

为明晰机器人使用对劳动者心理健康影响具体作用方向,首先构建以下回归模型:

其中,Healthipt为被解释变量,表示p地区第i位劳动者在第t年的心理健康状况,AIpt-1为解释变量,表示p地区第t-1年的机器人渗透度。

使用机器人渗透度滞后期的原因主要包括两点:第一,机器人从安装到正式应用于生产需要适应和调试的过程;第二,劳动合同具有时效性,不能立刻改变原有雇佣劳动关系,因此短期内对劳动者心理健康的冲击有限。Xit为其他控制变量,包括个体特征因素和家庭特征因素。εipt为随机扰动项,同时模型回归中加入地区固定效应μp、时间固定效应δt和行业固定效应σr。

3. 变量说明

(1)核心解释变量:机器人渗透度。参考阿西莫格鲁的测算方法[12],借鉴巴蒂克工具变量法采用IFR提供的机器人存量数据并结合我国分行业就业数据,利用机器人行业间存量差异和各省份的就业分布差异度量省级层面的机器人渗透度,其具体测算公式如下:

其中,RPit表示i地区t年的机器人渗透度,ρ2008ij是以2008年为基期核算的j行业在i地区的分布占比(下同),Rjt表示j行业t年的机器人存量水平,L2008j表示2008年j行业的就业人员数。其中,行业分类的划分标准参考吕越的做法[25],将IFR提供的ISIC 4.0行业分类数据与国民经济行业2002年分类标准匹配,最终得到制造业14个细分行业数据及农林牧渔业,采矿业,电力、热力、燃气及水的生产和供应业,建筑业,教育业等行业分类数据。

(2)被解释变量:心理健康。本文以抑郁程度指征劳动者的心理健康状况。首先,对抑郁程度的测算参考流调中心抑郁量表(CESD),通过逆向计分方式对各题得分进行加总,该分值越高表示劳动者的抑郁程度越严重,心理健康状况越差。其中,由于CFPS数据库在2014年采用的问卷为凯勒斯心理疾患量表(K6),参考罗长远的方法[8]做以下两步处理,以确保量纲统一:

其一,采用指数化方式对2014年得分赋以权重;其二,将2014年与其他年份的数据进行标准化处理(均值为0,标准差为1)。最后,为保证回归结果可信度,本文同时加入抑郁程度的二值选择变量,选定37分作为临界值《中国家庭追踪调查2012年心理健康量表》P3:“17分为可能存在抑郁,23分为很可能存在抑郁,28分为严重抑郁。”

《中国家庭追踪调查2020年数据库介绍及数据清理报告》P24:“如针对CESD20,原始量表的分数区间为0—60,我们只需将CFPS数据减去20可得与前者直接可比的区分。”。当CESD得分高于临界值时取1,否则取0,以此来测算劳动者被评价为心理不健康的概率。

(3)机制变量。本文分别依据收入效应、竞争效应、环境效应以及工作稳定性选取以下机制变量。首先,收入效应主要包括个人工作总收入。其次,竞争效应主要包括工作压力、晋升压力以及学习压力。其中工作压力主要指劳动者每周工作小时数,该指标数值越高表示劳动者工作压力越大;晋升压力按劳动者自评满意程度反向赋分,等级越高表示晋升压力越大;学习压力主要指当年参加非学历教育情况,如果当年有参加非学历教育则取值为1,否则为0。再次,环境效应主要指劳动者自评工作环境满意度,该指标等级越高表示劳动者对工作环境越满意。最后,工作稳定性通过是否签订劳动合同和是否进行工作搜寻来表征,一般认为签订劳动合同意味着工作更稳定,而进行工作搜寻则意味着工作较不稳定。

(4)控制变量。包括年龄、性别、婚姻状况、户籍性质、受教育水平、医保状况、社会地位和收入等级等个体特征因素,以及家庭人均收入和家庭人口数等家庭特征因素。其中收入等级和社会地位分别选择“您给自己的收入在本地的位值打几分?”,“您给自己在本地的社会地位打几分?”两个问题,其赋值越高表示收入等级和社会地位越高。

各变量的说明及描述性统计结果如表1所示。

四、机器人使用对劳动者心理健康的影响

1. 基准回归

表2展示了机器人使用对劳动者心理健康影响的基准回归结果。当被解释变量为抑郁程度得分时采用固定效应模型,其回归结果如列(1)和列(2)所示。可知机器人使用导致劳动者抑郁程度显著上升。当被解释变量为是否抑郁的二值选择变量时采用Probit模型,回归结果如列(3)所示。可见,随着机器人使用的增加,劳动者被评价为抑郁的可能性上升。实证结果再次验证了假设1所得结论的准确性。由此可知,尽管机器人技术有效改善了劳动者的物质生活质量,但是在心理健康方面带来的负面冲击仍然无法避免。

2. 内生性处理

结合宏观层面的机器人渗透度与微观调查数据分析机器人使用对劳动者心理健康产生的影响,可以在一定程度上避免双向因果关系带来的内生性问题。一般认为,单个个体的心理健康不会对地区的机器人使用数量产生影响。但仍然无法避免遗漏变量或测量误差等导致的内生性。对此,本文首先借鉴阿西莫格鲁以及王林辉的做法[12,22],使用美国的机器人存量数据构造机器人渗透度的工具变量。一方面,美国在机器人技术应用方面处于领先地位,其发展状况与我国的机器人技术应用息息相关,因此符合相关性条件;另一方面,一般认为美国的机器人使用量不会直接对其他国家劳动者的身心健康产生影响,因此具有良好的外生性。具体构造如下:

其中,USRPit表示i地区t年的机器人渗透度,USRjt表示美国j行业t年的机器人存量水平,L2000j表示2000年美国j行业的就业人员数。其中美国分行业就业人数相关数据来源于CEIC数据库。结合胡晟明等人的做法[26],同时使用长途光缆密度作为机器人使用的工具变量。

表3中第一阶段的回归结果显示,工具变量与中国的机器人渗透度存在显著相关性,且弱工具变量检验指标显著大于10,表示不存在弱工具变量问题,因此该工具变量是有效工具变量。其中,对是否抑郁的二值选择变量执行Probit的二阶段回归,并报告了弱工具变量检验的P值,回归结果亦显著拒绝了存在弱工具变量的假设。

第二阶段回归结果显示,基准回归结论仍然成立,可以说明机器人使用对劳动者心理健康存在显著消极影响。

3. 稳健性检验

(1)人工智能技术。考虑到机器人渗透度仅包含工业机器人使用情况,而随着人工智能技术的不断发展,类似图像识别、语言处理等建立在大数据分析技术之上的一系列生成式机器人亦逐步涌现。因此参考吴非的做法[27],通过文本分析对省级层面的人工智能使用情况进行测算。回归结果显示人工智能技术的使用显著提升了劳动者的抑郁程度,可以表明本文回归结果具有一定稳健性 受篇幅限制,关于人工智能对心理健康影响的回归结果备索。

(2)剔除电子行业。考虑到机器人渗透度的快速增长可能是由某一特殊行业推动,借鉴阿西莫格鲁和戈尔德斯密(Goldsmith)的稳健性检验方法[16,28],对电子行业的机器人使用数据进行剔除,并重新构造机器人渗透度指标。回归结果与基准回归结果一致 受篇幅限制,关于剔除电子行业后机器人渗透度对心理健康影响的回归结果备索。

(3)剔除汽车行业。除电子行业外,汽车制造业亦是机器人使用数量较为突出的领域,为避免极端值对研究结果产生的影响,本文再次对汽车行业进行剔除,并构造机器人渗透度指标。回归结果与基准回归结果基本保持一致 受篇幅限制,关于剔除汽车行业后机器人渗透度对心理健康影响的回归结果备索。

(4)改变样本容量。考虑到CFPS数据库在2014年采用的问卷为凯勒斯心理疾患量表(K6),尽管进行了一系列的指数化处理和标准化处理,仍然不能完全避免量纲差异对回归结果产生的影响。对此,本文进一步剔除2014年的样本,并对剩余样本再次进行回归。回归结果与基准回归基本保持一致,可以证明本文回归结果具有一定稳定性 受篇幅限制,关于剔除2014年数据后机器人渗透度对心理健康影响的回归结果备索。

五、异质性分析

1. 受教育水平异质性分析

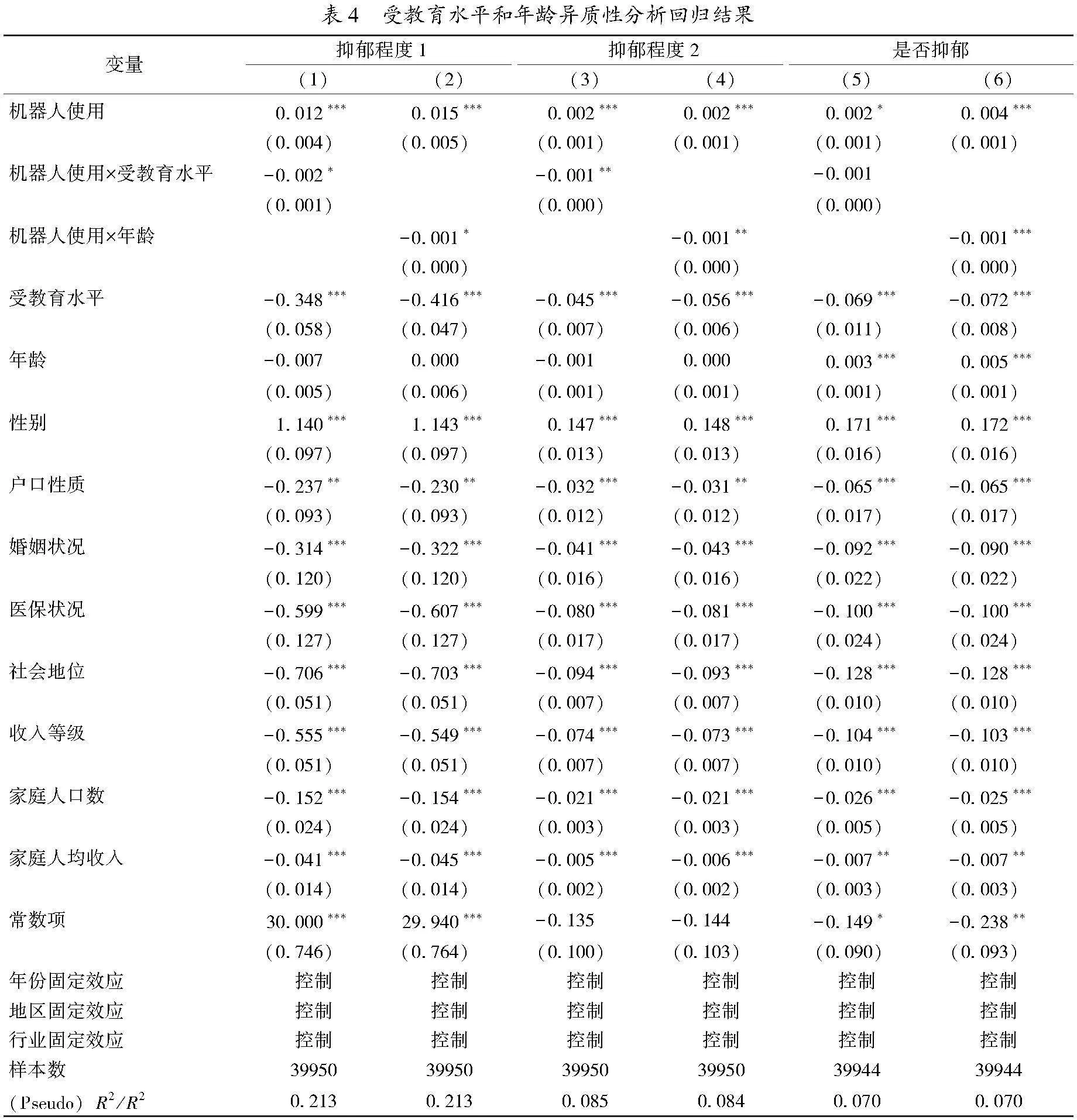

现有研究已充分考虑到机器人使用对不同学历劳动者影响的异质性,但目前对受教育水平划分尚未形成统一标准,且最终分析结果亦存在差异。古纳迪(Gunadi)以是否取得高中文凭将劳动者划分为高技能劳动者和低技能劳动者,并认为机器人主要取代低技能劳动者的工作[6];相反阿西莫格鲁将劳动者受教育水平划分为三等,且通过研究发现受机器人影响的主要是研究生学历以下的劳动者[12]。为避免量纲差异对最终研究结果产生影响,将受教育水平作为连续变量,以检验随着受教育水平提升,机器人使用对劳动者心理健康的作用效果是否发生转变,充分避免了人为划分等级的主观性。如表4列(1)、列(3)和列(5)所示,受教育水平和机器人应用的交互项系数显著为负。可知,随着劳动者受教育水平的提升,机器人使用对其心理健康的负面影响减弱,回归结果与假设3结论一致。由此可知,低学历劳动者对于技术发展的冲击较为敏感,是人工智能产业化过程中的相对弱势群体。

2. 年龄异质性分析

为检验机器人使用对不同年龄劳动者心理健康影响的异质性,且充分避免人为划分年龄阶段存在的主观性,本文初步纳入年龄和机器人应用的交互项,以此检验随着劳动者年龄上升,机器人使用对其心理健康的影响效果是否会发生转变。回归结果如表4列(2)、列(4)和列(6)所示,其中年龄与机器人渗透度的交互项系数显著为负,可知随着劳动者年龄上升,机器人使用对其心理健康产生的负面影响减弱。此后,将年龄二次项与机器人渗透度的交互效应纳入模型考虑,最终检验结果不显著,进一步排除年龄对机器人使用影响劳动者身心健康过程的非线性可能。可知,随着劳动者年龄增长机器人使用对其心理健康的负面影响始终是不断减弱的,回归结果与假设3一致。进一步由回归结果可知,年轻劳动者对技术冲击更敏感,是技术发展过程中需要重点关注和保障的群体之一。

六、影响机制分析

1. 收入效应

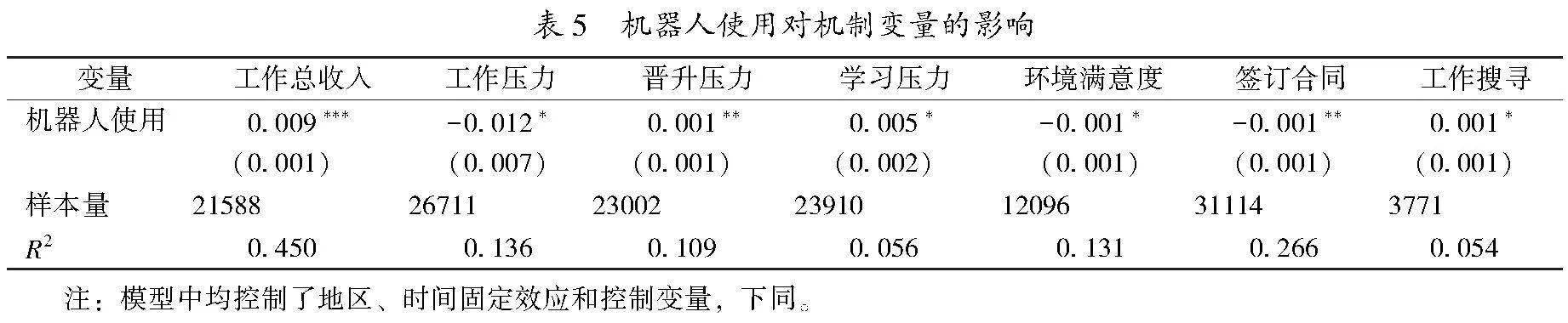

为检验机器人使用影响劳动者心理健康的收入效应,本文纳入工作总收入中间变量,分两步对其进行检验。首先,检验机器人使用对劳动者收入的影响,回归结果如表5所示,可见机器人使用显著增加了劳动者的个人收入为避免个人总收入与收入等级之间的共线性问题,此回归的控制变量不包括个人收入等级指标。。其次,进一步检验劳动者收入对其心理健康的影响,回归结果如表6列(1)所示,工作总收入对抑郁程度得分之间的系数在1%水平下显著为负,可见,机器人使用确实可以通过提升劳动者个人收入使其心理健康状况得到有效改善。回归结果与假设2结论基本一致,且得到已有研究结论的印证[18-19]。

2. 竞争效应

为检验机器人使用对劳动者心理健康影响的竞争效应,首先,对机器人使用与机制变量之间的关系进行检验,如表5所示,机器人使用明显降低了劳动者的工作压力,但显著增加了其晋升压力和学习压力。进一步对机制变量与劳动者心理健康之间的关系进行回归,结果如表6列(2)—(4)所示。可以发现,无论何种竞争压力的增加,均表现出对劳动者心理健康的显著负面影响,这也初步证实竞争的确会引发一系列心理健康风险。由此可以证明机器人使用影响劳动者心理健康的竞争效应路径确实存在,回归结果与假设2一致。但是三种竞争压力的作用方向有明显差异,其中,机器人使用可以通过降低工作压力对劳动者心理健康产生积极影响,可见机器人本身对于工作强度的缓解作用远超过劳动者主动增加工作强度所增加的工作压力。另外,机器人使用明显增加了晋升压力,从而激发一系列的焦虑和抑郁情绪。最后,机器人使用使劳动者参加非学历教育的概率明显提升。而学习领域的“内卷”挤占了休闲娱乐时间,增加了焦虑情绪的产出,进而对劳动者心理健康产生不利影响。但学习努力程度多属于主动“内卷”,长期来看,有助于我国整体人力资本质量的改善。

3. 环境效应

根据前述理论分析可知,机器人使用对劳动者心理健康影响的环境效应在不同学历劳动者之间可能显现出异质性特点。为检验理论分析的结论,首先对受教育水平按是否取得高中学历划分为高学历组和低学历组。经回归检验发现,机器人使用对低学历劳动者工作环境满意度的影响不显著,在此本文不再列示。产生该结果的原因可能是被替代的劳动者并未得到很好安置,尽管其不再从事高强度、高风险的劳动,但是被挤出的劳动者在市场中的竞争力较小,极有可能进入非传统的零工经济,例如外卖、快递等服务行业。因此,其工作环境并未得到显著改善,且伴随工作稳定性下降,生活压力所迫,使机器人应用通过环境效应对低学历劳动者心理健康的改善作用不显著。根据表5回归结果,可以发现机器人使用确实降低了高学历劳动者的工作环境满意度,进一步对劳动者的心理健康产生消极影响,回归结果与理论分析保持一致。高学历劳动者更易进入机器人相关工作领域,而机器人的加入使生产过程更加机械化、程式化,工作环境中的自主性明显下降,“摸鱼”的潜在想法从此彻底磨灭。不仅如此,机器人虽然在生产领域具有天然优势,但是缺乏情感交互性,所处其中的劳动者感到生产环境愈加枯燥乏味,这也是激发抑郁情绪的重要原因之一。

4. 工作稳定性

劳动者普遍存在风险规避心理,一旦机器人使用加剧劳动力市场不稳定性,则会引发劳动者的焦虑情绪和技术恐慌,最终对其心理健康产生消极影响。在此本文实证检验了机器人使用影响劳动者心理健康的工作稳定性机制。由于是否签订合同以及是否正在工作搜寻为二值选择变量,因此第一步回归使用线性概率模型(LPM)进行估计。

如表5所示,机器人使用显著降低了劳动者的合同签订概率,而劳动合同是保证工作稳定性的重要基础。进一步由表6列(6)所示,机器人使用将通过降低工作稳定性对劳动者心理健康产生消极影响,实证结果与理论分析结果保持一致。对工作搜寻影响机制的分析,选择未控制时间固定效应、地区固定效应和行业固定效应,其原因主要有以下两个方面:其一,工作搜寻具有时空关联性,跨地区就业、跨行业就业的现象较为普遍;其二,该数据可获得的有效样本较少,因此为了保证样本自由度,最终对此阶段回归选择随机效应模型。由表5回归结果可知机器人使用显著增加了劳动者进行工作搜寻的概率,而工作搜寻对其心理健康存在显著消极影响。其本质与是否签订劳动合同一致,主要由于机器人使用加速技能折旧与岗位更新换代,且劳动者普遍存在风险规避特征,进一步对劳动者的心理健康产生消极影响。

七、进一步分析

“教育改变命运”是中国家庭的传统思想。机器人技术的发展造成了社会整体层面的“内卷”,激发了家庭的教育期待。由于机器人技术具有技能的偏向性,一方面劳动者本身会增加对自身的教育投资,通过努力学习以适应不断变动的劳动市场结构;另一方面,还会引致家庭对于下一代的教育投资增加,并期望自己的孩子能在激烈的竞争中脱颖而出[29]。其中最明显的就是家庭教育支出的不断上升,而家庭教育支出增加会挤占其他消费,降低家庭生活质量,加剧劳动者个人的生活压力和经济压力,对其心理健康产生消极影响[30]。

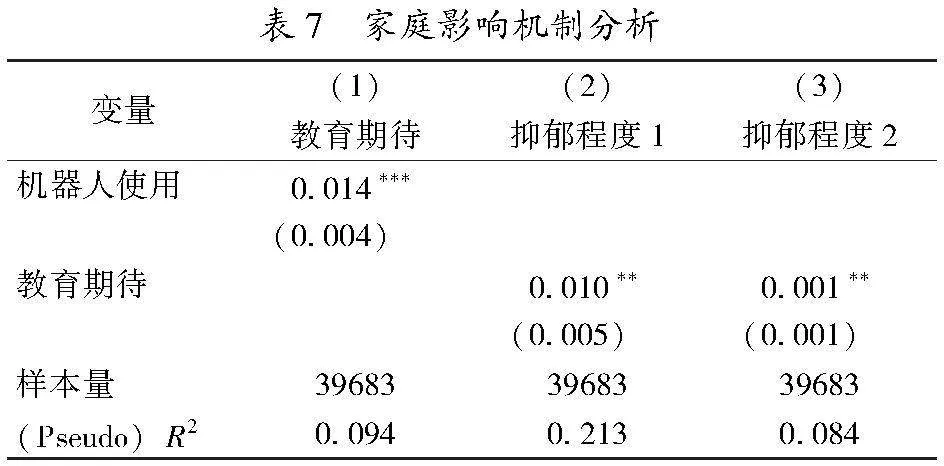

对此,本文实证检验了机器人使用通过改变家庭教育期待对劳动者心理健康产生的影响,其回归结果如表7所示。其中,以家庭教育支出占总收入的比重测算家庭的教育期望值,如果家庭收入中用于教育的比重越高,则说明该家庭的教育期待值越高。根据表7列(1)的回归结果可知,机器人使用显著增加了家庭教育支出占总收入的比重,而家庭教育支出占总收入的比重上升会导致劳动者的抑郁程度得分显著上升,可知机器人使用通过提升家庭教育期待对劳动者的心理健康产生消极影响。

八、结论与建议

本文运用IFR公布的机器人存量数据结合中国家庭追踪调查微观数据库,理论分析并实证检验了机器人使用对劳动者心理健康产生的影响,进一步对机器人使用影响劳动者心理健康的作用机制和异质性展开重点讨论。研究发现:第一,机器人使用对劳动者心理健康存在显著消极影响。第二,通过机制分析发现,机器人使用引致的工作稳定性下降、工作满意度降低,以及在晋升和学习方面不断加码的竞争压力是导致劳动者心理健康下降的重要原因;同时机器人使用可以改善劳动者经济状况,降低劳动者的工作压力,并对其心理健康产生积极影响。第三,通过异质性分析发现,低学历以及低龄劳动者属于受机器人技术冲击的相对敏感群体。第四,通过进一步分析发现机器人应用使家庭的教育预期上升,因此通过家庭行为将进一步加剧劳动者的心理压力。针对以上结论,提出如下政策建议。

第一,有序规划并推进机器人技术的应用与发展,关注技术进步对劳动者心理健康产生的影响。地方政府应加强对人工智能技术的宣传力度,将机器人应用的实例潜移默化地融入信息科普与影视文化传播之中,使劳动者对机器人应用带来的经济增益和生活便捷进行科学且客观的评价,避免“技术恐慌”导致的心理焦虑。同时,劳动者个人须不断学习最新技术,尽快适应技术进步带来的生产方式转变,以积极的态度面对技术进步。

第二,地方政府可以把提升就业稳定性、优化工作环境作为切入点。首先,企业需要建立多元化的企业文化,通过丰富的娱乐活动弥补机器人在情感交互方面的缺失,为劳动者提供足够的情感支持。其次,地方政府应不断加强对劳动力市场的监管力度,扩大劳动合同法的保护范围,关注零工经济中的劳动者权益保护。

第三,关注技术发展过程中的相对弱势群体,通过就业帮扶和政策倾斜等保障低学历和低龄劳动者的就业公平性和稳定性。地方政府须提供充足的教育公共资源,关注年轻劳动者职业发展,为其提供相应就业指导,以确保人工智能技术高质量发展对经济的促进作用。

参考文献:

[1]KROMANN L, MALCHOWMOLLER N, SKAKSEN J R, et al. Automation and productivity:a crosscountry, crossindustry comparison[J]. Industrial and Corporate Change, 2020, 29(2): 265-287.

[2]GAN J, LIU L, QIAO G, et al. The role of robot adoption in green innovation: evidence from China[J]. Economic Modelling, 2023, 119: 106128.

[3]NAM T. Technology usage, expected job sustainability, and perceived job insecurity[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2019, 138: 155-165.

[4]SCHWABE H, CASTELLACCI F. Automation, workers’ skills and job satisfaction[J]. Plos One, 2020, 15(11): e0242929.

[5]GIHLEB R, GIUNTELLA O, STELLA L, et al. Industrial robots, workers’ safety, and health[J]. Labour Economics, 2022, 78: 102205.

[6]GUNADI C, RYU H. Does the rise of robotic technology make people healthier?[J]. Health Economics, 2021, 30(9): 2047-2062.

[7]闫雪凌,余沭乐,张雪原,等.机器人应用与劳动健康:基于宏微观的实证证据[J].系统工程理论与实践,2024(1):148-172.

[8]罗长远,刘子琦,宋弘.经济增速放缓对国民心理健康的影响——来自中国家户层面的证据[J].经济学(季刊),2023(2):604-621.

[9]程菲,李树茁,悦中山.中国城市劳动者的社会经济地位与心理健康——户籍人口与流动人口的比较研究[J].人口与经济,2018(6):42-52.

[10]李卫兵,张凯霞.空气污染是否会影响犯罪率:基于断点回归方法的估计[J].世界经济,2021(6):151-177.

[11]CARR D, SPRINGER K W. Advances in families and health research in the 21st century[J]. Journal of Marriage and Family, 2010, 72(3): 743-761.

[12]ACEMOGLU D, RESTREPO P. Robots and jobs: evidence from US labor markets[J]. Journal of Political Economy, 2020, 128(6): 2188-2244.

[13]DAUTH W, FINDEISEN S, SUEDEKUM J, et al. The adjustment of labor markets to robots[J]. Journal of the European Economic Association, 2021, 19(6): 3104-3153.

[14]GRAETZ G, MICHAELS G. Robots at work[J]. Review of Economics and Statistics, 2018, 100(5): 753-768.

[15]LEE R S. Social attitudes and the computer revolution[J]. Public Opinion Quarterly, 1970, 34(1): 53-59.

[16]ANTHONY L M, CLARKE M C, ANDERSON S J. Technophobia and personality subtypes in a sample of South African university students[J]. Computers in Human Behavior, 2000, 16(1): 31-44.

[17]MCCLURE P K. “You’re fired,” says the robot: the rise of automation in the workplace, technophobes, and fears of unemployment[J]. Social Science Computer Review,2018,36(2):139-156.

[18]GARDNER J, OSWALD A J. Money and mental wellbeing: a longitudinal study of mediumsized lottery wins[J]. Journal of Health Economics, 2007, 26(1): 49-60.

[19]SULLIVAN D, VON WACHTER T. Job displacement and mortality: an analysis using administrative data[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2009, 124(3): 1265-1306.

[20]谭之博,张晓波.独生子女政策的精神健康成本[J].经济研究,2016(2):168-180.

[21]吕景春.数字经济下共享型和谐劳动关系的建构机理与实现路径[J].马克思主义研究,2023(2):72-82.

[22]王林辉,钱圆圆,宋冬林,等.机器人应用的岗位转换效应及就业敏感性群体特征——来自微观个体层面的经验证据[J].经济研究,2023(7):69-85.

[23]ZHANG L, GAN T, FAN J. Do industrial robots affect the labour market? evidence from China[J]. Economics of Transition and Institutional Change, 2023, 31(3): 787-817.

[24]AUTOR D H. The“task approach”to labor markets:an overview[J]. Journal for Labour Market Research,2013, 46(3):185-199.

[25]吕越,谷玮,包群.人工智能与中国企业参与全球价值链分工[J].中国工业经济,2020(5):80-98.

[26]胡晟明,王林辉,朱利莹.工业机器人应用存在人力资本提升效应吗?[J].财经研究,2021(6):61-75.

[27]吴非,胡慧芷,林慧妍,等.企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据[J].管理世界,2021(7):130-144.

[28]GOLDSMITHPINKHAM P, SORKIN I, SWIFT H. Bartik instruments: what, when, why, and how[J]. American Economic Review, 2020, 110(8): 2586-2624.

[29]DHINGRA P. What Asian Americans really care about when they care about education[J]. The Sociological Quarterly, 2018, 59(2): 301-319.

[30]ZHU Y, YU D. Education and happiness: does education expenditure undermine households’ subjective wellbeing? evidence from China[J]. Applied Economics, 2023, 55(50): 5925-5938.