养老金收入对老年人收入差距的影响

摘 要:随着人口老龄化加剧,老年人收入保障和收入分配问题备受关注。基于CHIP 2018年数据,从作用机制视角,分析养老金收入对老年人劳动收入和赡养收入的影响,进而利用反事实估计其对老年人收入差距的影响。研究结果表明:养老金收入对老年人的劳动收入和赡养收入存在显著负向效应,而且养老金待遇越高,替代性越强。若直接用家庭人均可支配收入减去养老金收入的差值作为所有老年人在无养老金状态下的收入水平,会导致老年人真实收入被低估。若直接用有无养老金两种状态下的收入基尼系数的差值来衡量养老金收入对老年人收入差距的影响,会发现养老金收入导致全国老年人收入差距扩大了1.2%。考虑养老金收入的替代性后,养老金收入其实缩小了全国老年人收入差距。这主要是因为养老金待遇越高的老年人,在无养老金状态下,也会获得更高的劳动收入和赡养收入,养老金收入反而能有效降低收入差距。不同类型的养老金在老年人收入差距中发挥着不同的作用,职工养老金会扩大农村内部不平等,居民养老金对缩小全国老年人收入差距的作用更大。上述结论为深化养老保险制度改革,缩小全国老年人收入差距,最终实现共同富裕提供了方向。

关键词:老年人;养老金收入;收入差距;劳动收入;赡养收入

中图分类号:C913.6;D632.1 文献标识码:A 文章编号:1000-4149(2024)06-0082-13

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2024.00.046

一、引言

随着中国迈入老龄社会①,一系列养老难题凸显,包括老年人收入保障不足、老年贫困和老年人收入分配不均等,受到政府的高度重视。党的二十大报告明确要求,实施积极应对人口老龄化国家战略。有研究发现,我国老年人的收入不平等程度要高于参与工作的年轻人[1-2]。缩小老年人收入差距,解决养老保障问题,是实施积极应对人口老龄化国家战略的重要举措。

从收入来源来看,我国老年人具有收入多样化特征,主要表现为:第一,老年人健康水平的提高,增加了老年人获得劳动收入的可能性。第二,外出务工、少子化和家庭规模小型化对家庭养老产生影响,老年人来自家庭的收入不断减少。第三,养老金收入的不平衡凸显,不同群体养老金待遇差别较大[3]。根据第七次全国人口普查数据,我国60岁及以上老年人的主要收入来源中,以养老金、家庭其他成员供养和劳动收入为主的老年人占比最高,分别为35%、33%和22%。这意味着劳动收入、来自家庭的赡养收入和养老金收入三项主要收入的差异决定了他们收入结构和收入水平的区别。养老金收入作为我国老年人多样化收入结构中最主要的收入,表现出明显的分配不平等[3]。那么,养老金收入的高度不平等,是否加剧了全国老年人的收入差距?养老金收入会如何改变老年人的劳动收入和赡养收入?这又会如何进一步改变老年人的收入差距?在此,本文关心的核心问题是养老金收入对老年人收入差距到底产生了多大的影响?

养老金对老年人收入不平等的影响不是简单比较有无养老金两种状态下老年人收入差距有多大,而是要充分考虑养老金对老年人依靠家庭赡养行为和劳动行为的影响。国内外已有文献证明养老金确实会改变老年人的劳动行为[4-5]和子女对老年人的赡养行为[6-7]。养老金收入通过改变两种行为,从而影响劳动收入和赡养收入,进一步改变老年人收入差距。

所以与以往直接用可支配收入减去养老金收入状态下的收入基尼系数与可支配收入基尼系数的差值来衡量养老金对老年人收入差距的影响不同,本文考虑养老金收入对劳动收入和赡养收入的替代效应后,反事实估算领取了养老金的老年人在假设无养老金的状态下,用加上可能被替代的劳动和赡养收入后的收入基尼系数与可支配收入基尼系数的差值来代表养老金收入对老年人收入差距的真实影响。这是本文最重要的创新点之一。相比已有文献,本文其他主要贡献如下:一是对老年人收入不平等测度有所改进。以往文献多以老年人年个人可支配收入基尼系数[2,8]或家庭中至少存在1位老年人的家庭可支配收入基尼系数[9]作为老年群体收入分布的衡量指标。但考虑到中国传统的家庭养老模式,家庭人均可支配收入更能代表中国老年人最终的福利状况。而且与老年人所在家庭的不平等指标相比,单独以老年群体为研究对象,计算老年人收入基尼系数更能准确反映老年人的收入不平等状况。二是本文基于CHIP 2018年数据进行分析,其中CHIP数据关于收入的调查与国家统计局调查口径一致,相比已有文献,可以得到相对准确的测度结果,更有助于认识中国养老金制度对老年人收入不平等的实际作用。

二、文献综述

已有相关文献基本侧重三个相关领域:养老金对老年人收入差距的影响、养老金对赡养行为的影响、养老金对劳动行为的影响。

对于养老金对老年人收入差距的直接影响效果的评估,以往学者大致采用两种方法:第一,直接比较有养老金状态下的收入不平等指数和去掉养老金后的收入不平等指数,两者的差额可以衡量养老金对收入差距的影响[10-11]。这种方法低估了领取养老金前老年人的实际经济能力。第二,利用不平等分解方法测算养老金对收入差距的贡献率[2,9,11]。该方法对于养老金在老年人收入差距中作用有多大这一问题并未能得出定量结论。两类文献本质上都是静态对比老年人的收入分布状况,忽视了劳动和赡养行为的变化。

对于养老金对赡养行为的影响,以往文献侧重分析养老金对非同住子女或同住家庭成员的赡养行为的影响。研究发现,养老金通过影响子女对老年人的赡养行为[6-7],进而改变老年人与非同住子女间的转移收入[12-15]。但也有学者认为养老金对老年人与子女间的收入转移没有显著影响[16]。詹鹏等认为养老金待遇只有超过一定界限才会显著降低农村老年人来自子女的净转移性收入[17]。养老金对来自非同住子女净赡养收入的替代效应并未得出一致结论,而且忽视了不同类型的养老金产生的差异化替代性。关于养老金对同住家庭成员的赡养行为的影响的研究较少,主要原因是老年人与家庭成员的经济往来难以测度。虽然贾晗睿和詹鹏通过构造家庭内部共享收入的方式对比了不同养老金收入水平下家庭内部共享收入的差异,在一定程度上解释了养老金与家庭内部共享收入的关系,但并未得出养老金对家庭内部共享收入影响的定量结论[18]。

对于养老金对劳动供给的影响,已有文献更多关注养老金对老年人劳动参与和劳动供给时间的影响,对劳动收入的影响研究较少。研究发现,养老金的领取或养老金待遇的提高会显著改变老年人的劳动参与或劳动供给时间[5,19-20]。国内学者着重分析了新型农村社会养老保险和农村老年人劳动行为的关系[21-22],并且进一步将农村老年人的劳动分为农业劳动和非农劳动[23-24],却尚未得出一致的结论。已有研究对我国城镇老年人劳动行为的分析相对较少,基本认为,城镇老年人养老金高,整体劳动参与率偏低;少部分城镇老人选择“退而不休”,主要原因还是家庭负担超过养老金保障[25]。

虽然国内外关于养老金对我国老年人收入差距影响的经验分析和理论分析已经取得了一些进展,但不足以解释养老金在我国老年人收入分配中的真实效用。所以本文在已有研究基础上,以家庭人均可支配收入作为老年人的最终收入[26-27],将老年人的收入划分为五大类:养老金收入、赡养收入、劳动收入、其他个人可支配收入和家庭内部共享收入。其中,赡养收入指非同住子女的赡养费。借助中国家庭收入住户调查(China Household Income Project,CHIP)2018年数据,在估算不同类型的养老金收入对劳动收入和赡养收入替代效应的基础上,反事实估计没有养老金状态下老年人的可支配收入水平和相应的不平等状况,进而比较有无养老金两种状态下收入基尼系数的差值,即养老金收入对老年人收入差距的真实效用。

三、研究方法

1. 估计养老金对其他收入的替代行为

本文的一个重要工作是估计无养老金时的收入分布,即无养老金时的劳动收入和赡养收入,因而第一个工作是估计养老金与劳动收入和赡养收入的关系。由于这里主要用反事实估计,不是简单的“有无影响”的线性判断,因此,我们的模型设定如下:

lnyi=β0+β1lnPi+β2T1i+β3T2i+β4Ui+β5(lnpi×T1i)+β6(lnpi×Ui)+β7(lnpi×T1i×Ui)+β8(lnpi×T2i)+β9(lnpi×T2i×Ui)+β10Xi+μi(1)

其中,lnyi表示第i个老年人的其他收入(劳动收入、赡养收入)对数,lnPi表示第i个老年人的养老金收入对数,Xi表示第i个老年人的个人、家庭和社区特征变量。

考虑到不同收入水平下养老金待遇的替代效应有所区别因为只能观测到有养老金这一状态下老年人的收入水平,所以只能通过估算领取养老金的这部分老年人其养老金待遇对劳动收入和赡养收入的替代弹性,从而估算出领取的养老金额度可能替代掉的劳动收入和赡养收入。无养老金的群体不存在养老金收入的替代效应,所以回归分析中不包括这部分群体。但当考虑所有老年人的收入分布状态时,无养老金老年人是非常重要的部分,需要包含在内。,模型中引入了养老金与领取养老金的类型以及城乡虚拟变量的交互项。本文将养老金类型划分为三类:职工养老金、居民养老金和其他养老金。模型中T1i表示居民养老金,领取居民养老金取值为1,其他为0;T2i表示其他养老金,领取其他养老金取值为1,否则为0。Ui代表城乡虚拟变量,城镇为1,农村为0。lnpi×T1i表示养老金收入与领取居民养老金的交互项,lnpi×Ui表示养老金收入与城镇的交互项,lnpi×T1i×Ui表示养老金收入、领取居民养老金与城镇的交互项。β1表示职工养老金收入对农村老年人其他收入的替代效应;β1+β6表示职工养老金收入对城镇老年人其他收入的替代效应;β1+β5表示居民养老金收入对农村老年人其他收入的替代效应;β1+β5+β6+β7表示居民养老金收入对城镇老年人其他收入的替代效应。

2. 估计养老金对老年人收入不平等的影响(反事实模拟分析)

在回归估计基础上继续进行反事实分析,就是在假设领取养老金的老年人都没有养老金的前提下,基于前面估计结果推算养老金替代的劳动收入和赡养收入,进而估算无养老金状态下老年人的真实收入水平。通过比较有无养老金两种状态下老年人收入基尼系数的差异,得出养老金收入在老年人收入差距中的作用大小。具体反事实步骤见图1,关键步骤是计算反事实状态下老年人的家庭人均可支配收入 本文用家庭人均可支配收入作为老年人最终收入的衡量指标,因为养老金收入对家庭其他成员的个人可支配收入影响较小,所以计算反事实状态下老年人的收入水平时,我们假定家庭其他成员的个人可支配收入不发生变化,将其他家庭成员的可支配收入与反事实状态下的个人总收入相加,再除以家庭常住人口数得出反事实状态下老年人的家庭人均可支配收入值。。

四、数据和基本事实

1. 数据介绍

本文所用数据为CHIP 2018年数据。数据的调查住户来自国家统计局年度常规住户调查样本框,数据搜集了个人特征、劳动力市场就业状况、社会保障状况、家庭收支等多方面的详细信息,而且较为完整地搜集了居民个人可支配收入、家庭可支配收入及收入构成等相关变量,为本文的研究提供了数据支持。本文以老年人为研究对象,在仅保留60岁及以上样本并去掉缺失值后,有效样本量为12254个。其中,没有养老金的样本量为1917个,领取到养老金的样本量为10337个,即全国老年人的养老金覆盖率达84.4%。分城乡来看,城乡60岁及以上老年人分别为5722人和6532人。其中,领取到养老金的城乡样本量分别为4940个和5397个,城乡老年人的养老金覆盖率分别为86.3%和82.6%。

本文的被解释变量为劳动收入和赡养收入,核心解释变量为养老金收入。根据已有文献,本文选取的其他控制变量有老年人的个人特征和家庭特征,个人特征包括性别、年龄、年龄平方、受教育程度、婚姻状况、健康状况、城乡,家庭特征包括家庭成员中16岁以下人口数、16岁及以上在学人口数、家庭人均可支配收入、非同住子女数、非同住子女年收入、是否拥有产权房。另外,本文在模型中加入老年人所在社区这一虚拟变量。

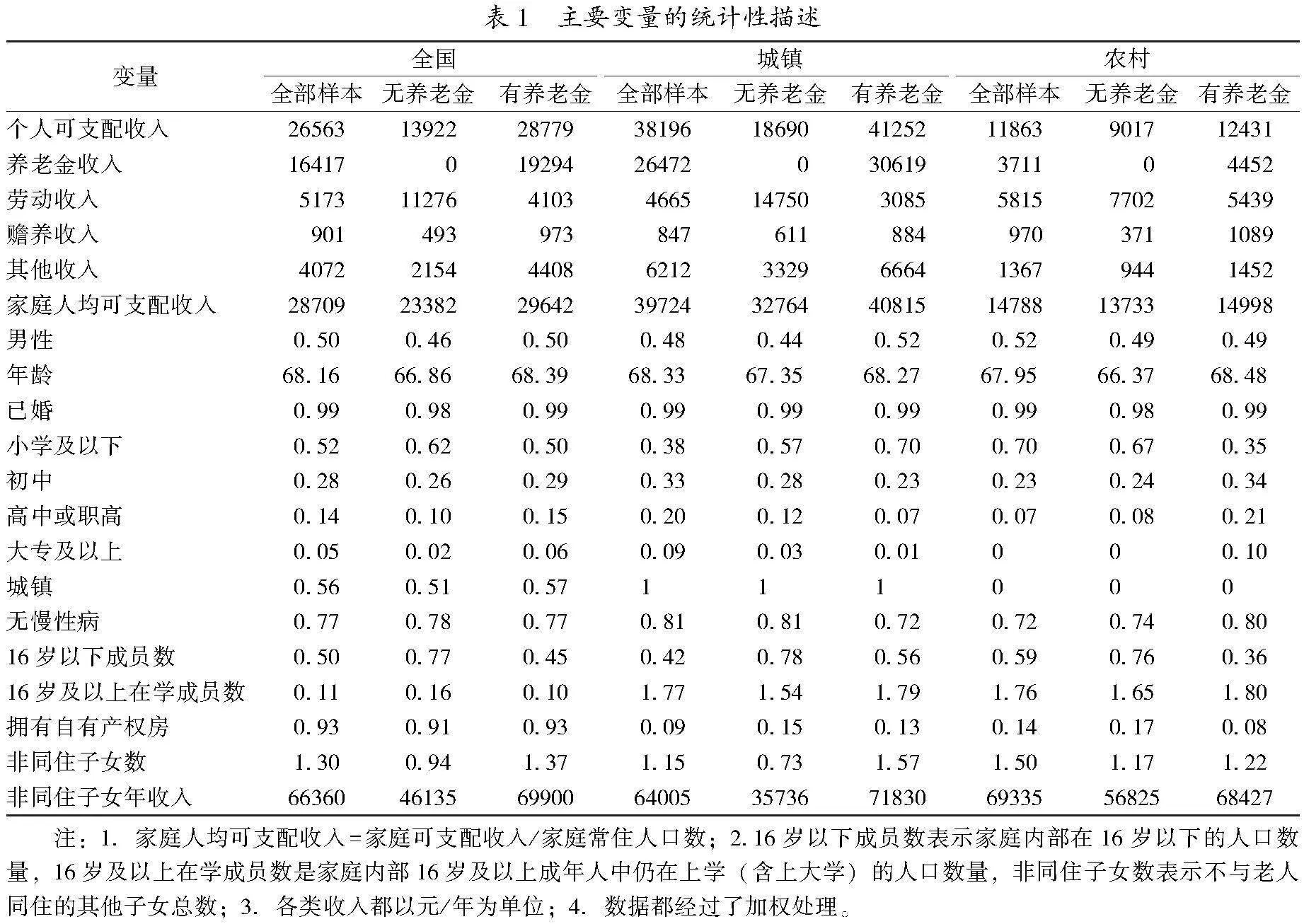

2. 主要变量的统计性描述

表1给出了各变量的具体情况。从全国老年人收入水平来看,城镇老年人的可支配收入高于农村,有养老金的老年人的可支配收入高于无养老金的老年人。全国老年人的家庭人均可支配收入为28709元,城镇为39724元,是农村老年人的2.7倍。从收入结构来看,全国老年人最主要的收入来源是养老金收入,但没有养老金的老年人以劳动收入为主。全国老年人的养老金收入为16417元,占老年人个人可支配收入的61.8%,占家庭人均可支配收入的57.5%,远高于其他收入。但没有养老金的老年人的劳动收入为11276元,占其个人可支配收入的81%。分城乡来看,城镇老年人养老金待遇是农村的6.9倍。其中,城镇领取养老金的老年人的养老金待遇为30619元,农村仅为4452元。对于没有养老金的老年人,城镇劳动收入是农村的1.9倍,城镇赡养收入是农村的1.6倍。也就是说,即使没有养老金的保障,城镇老年人也能获得更高的其他替代性收入,如劳动收入和赡养收入。

3. 养老金收入与劳动收入和赡养收入的基本关系判断

表2列示了不同养老金类型下老年人收入状况。如表2所示,领取养老金老年人中,职工养老金待遇远高于居民养老金,而且城镇养老金待遇远高于农村,居民养老金待遇城乡差异更为突出。其中,职工养老金待遇是居民养老金的12.6倍,城镇职工养老金待遇是农村的1.5倍,城镇居民养老金待遇是农村的3.2倍。居民养老金的城乡差距比职工养老金更大,因为农村居民养老金待遇极低。与领取职工养老金的老年人相比,领取居民养老金的老年人劳动收入和赡养收入更高。因为居民养老金待遇偏低,老年人需要继续劳动或由子女提供赡养费。虽然城镇居民养老金待遇高于农村,但领取居民养老金的城镇老年人劳动收入和赡养收入都比农村老年人略高。其中,领取居民养老金的老年人中城镇老年人的劳动收入比农村高4%,赡养收入比农村高20%。

总体看来,我国老年人的养老金存在明显的制度差距和城乡差距,而且农村居民养老金待遇太低,导致居民养老金城乡差距明显。另外,领取居民养老金的老年人劳动收入和赡养收入比领取职工养老金的老年人高。虽然城镇居民养老金待遇高于农村,但城镇老年人的劳动收入和赡养收入更高。所以,即使城镇老年人没有充分的养老金保障,他们也更有能力获得其他可替代的收入,如劳动收入和赡养收入。

图2给出了养老金收入与其他收入的Lowess曲线图。如图2所示,养老金收入与劳动收入、赡养收入存在一定的替代关系,但这种替代性是非线性的。从图2中可以看出,养老金收入集中在两个位置,左边密集区域养老金替代性更弱,右边密集区域养老金替代性更强。这大致代表了两种类型,左边密集区域相当于领取的是居民养老金,右边密集区域相当于领取的是职工养老金。这意味着,职工养老金收入对劳动收入和赡养收入的替代效应可能比居民养老金高,而且对劳动收入的替代性比赡养收入更大。养老金收入对其他收入的替代性有多大呢?下面对此进行实证分析。

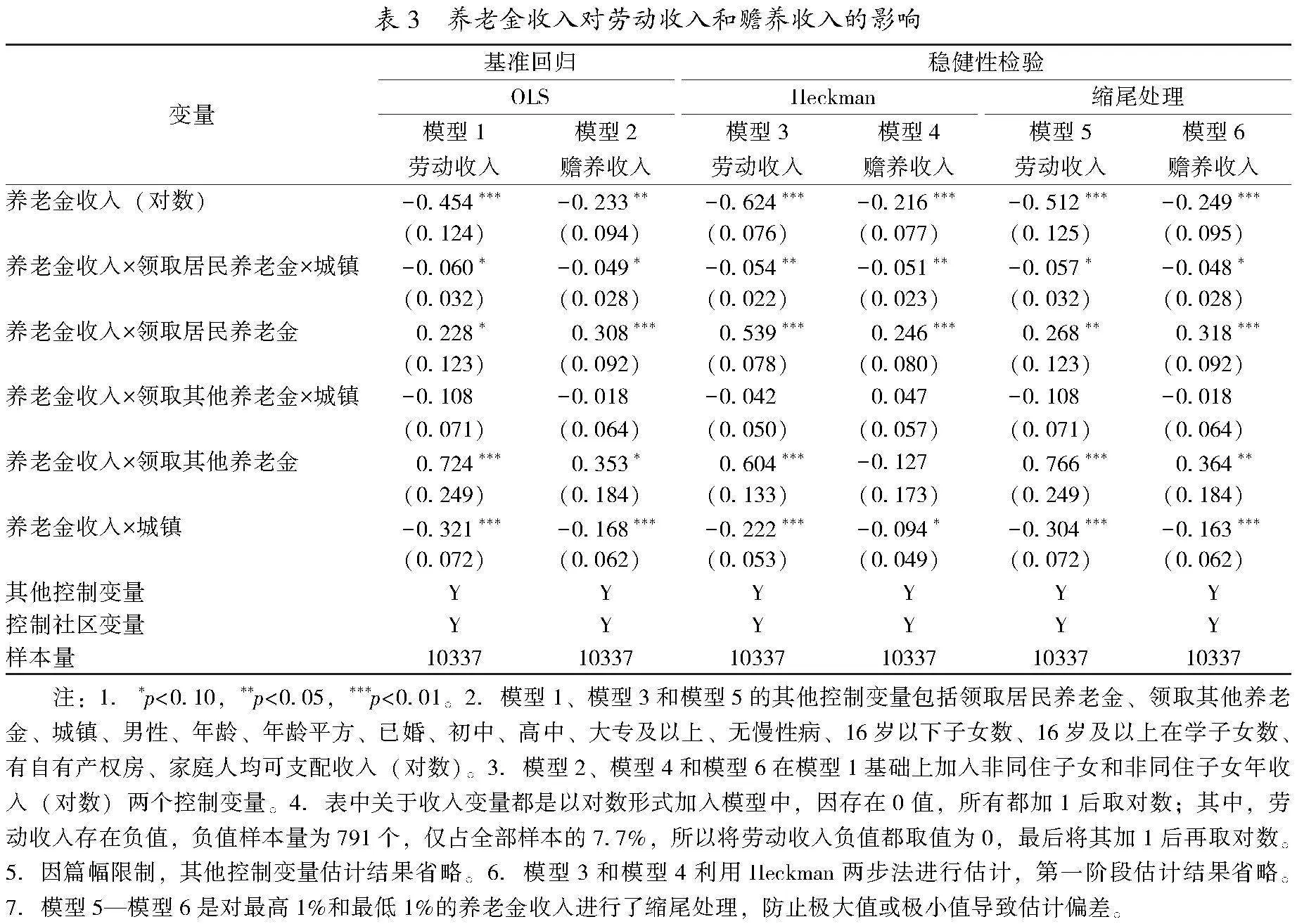

五、养老金收入与其他收入的关系估计

为了更清楚地看出养老金收入对其他收入的影响大小,表3列示了领取养老金的老年人养老金待遇对其劳动收入和赡养收入的影响。其中模型1和模型2分别对劳动收入和赡养收入进行OLS回归,在尽可能控制更多变量的基础上加入养老金收入与领取养老金的类型以及城乡虚拟变量的交互项。模型1结果表明,领取职工养老金的老年人,职工养老金每提高1%,农村老年人的劳动收入会显著降低0.45%,城镇老年人的劳动收入会显著降低0.78%(=-0.4538-0.3213);领取居民养老金的老年人,居民养老金待遇每提高1%,农村老年人劳动收入会显著降低0.23%(=-0.4538+0.2279),城镇老年人劳动收入会显著降低0.61%(=-0.4538+0.2279-0.3213-0.0595)。从模型2可以看出,领取职工养老金的老年人,职工养老金待遇每提高1%,农村老年人的赡养收入会显著降低0.23%,城镇老年人的赡养收入会显著降低0.4%(=-0.2326-0.1675);领取居民养老金的老年人,居民养老金待遇每提高1%,农村老年人的赡养收入会显著增加0.08%(=-0.2326+0.3082),城镇老年人的赡养收入会显著降低0.14%(=-0.2326-0.0489+0.3082-0.1675)。职工养老金对劳动收入和赡养收入的替代性比居民养老金大,城镇养老金替代性比农村大。根据模型1和模型2的结果,领取其他养老金的老年人养老金水平对劳动收入或赡养收入的替代弹性与领取职工养老金的老年人有显著差异,但城乡差异并不显著。这主要是因为领取其他养老金的样本量较少,其他养老金的待遇水平相对较低,老年人即使领取了低额的其他养老金(如商业养老保险、高龄老人补贴等)还是需要继续劳动或依靠家庭赡养,从而导致“养老金收入×领取其他养老金×城镇”这一系数结果不显著。

模型3—模型6是对基准回归的稳健性检验。考虑到可能存在内生性问题本文可能存在遗漏变量、样本选择性偏差带来的内生性问题。文章针对两种内生性问题做稳健性检验(内生性检验):针对遗漏变量带来的内生性,本文采用工具变量法进行检验;针对样本选择性偏差的内生性,本文采用Heckman两步法进行估算。其中,采用分组均值[5]和同县区除本人外其他老年人的养老金收入均值[28]作为养老金收入的工具变量。利用工具变量2SLS估计后发现,养老金收入对劳动收入或赡养收入存在显著替代效应,且替代效应在不同养老金类型和城乡之间有显著差异,进一步论证了基准回归的稳健性。考虑到分组均值在分组上存在主观性,区县均值无法避免遗漏变量的相关性,所以即使本文选取的两个工具变量通过了不可识别和弱工具变量检验,但本文不采用工具变量法的回归结果。,模型3和模型4利用Heckman两步法进行回归。另外,考虑到养老金收入存在的极大值或极小值会导致估计结果存在偏差,模型5和模型6对养老金待遇最高的1%和最低的1%样本进行缩尾处理。从估计结果可以看出,模型1和模型2的回归结果是相对稳健的。

六、养老金收入影响老年人收入不平等的估计

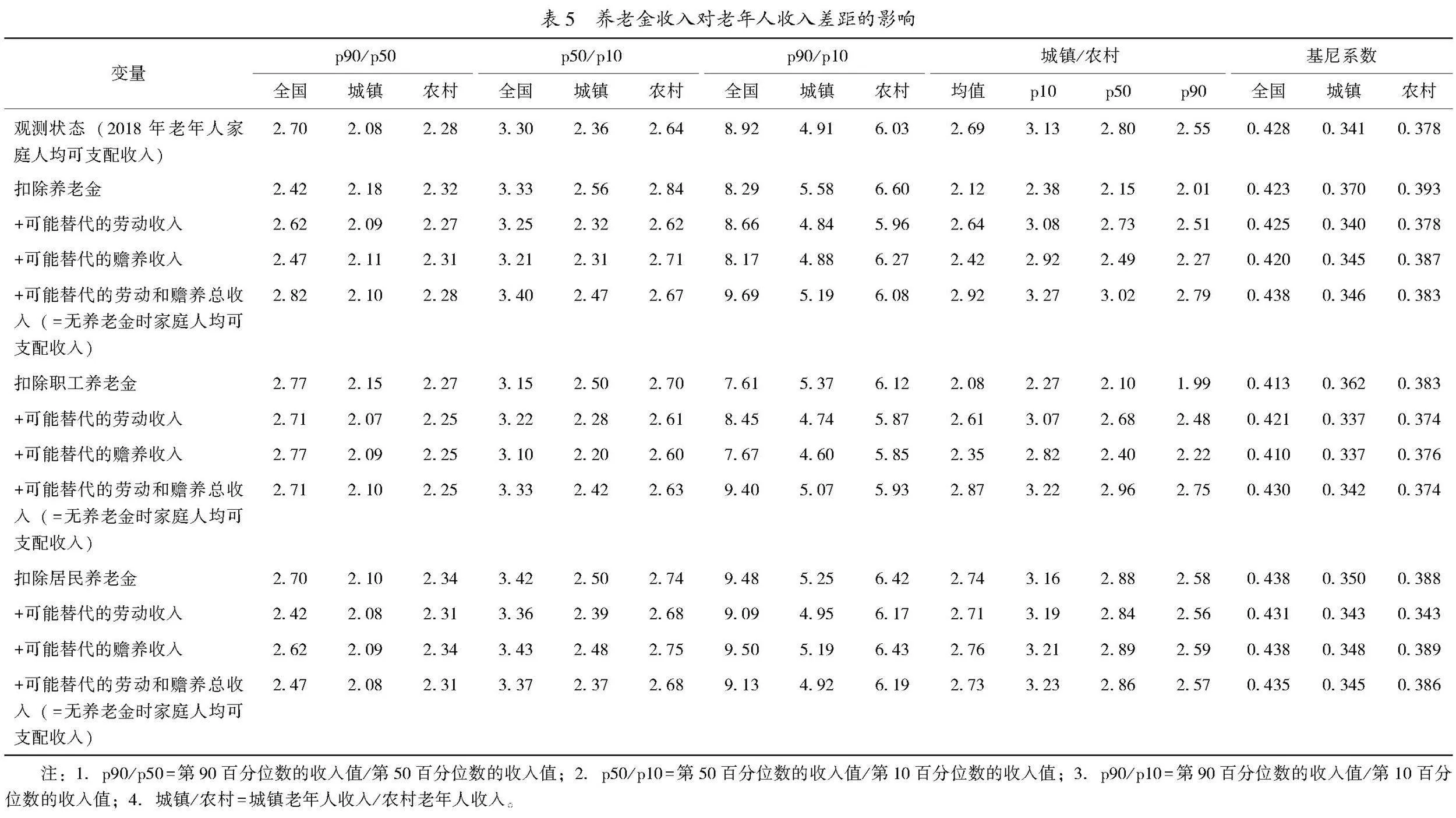

表4和表5分别给出了反事实模拟的收入水平和收入差距变化情况。由表5可知,考虑到养老金收入对老年人劳动收入和赡养收入的替代效应后,养老金收入缩小了全国老年人收入不平等程度。其主要表现为,与没有养老金的真实状态相比,养老金收入使得全国老年人的家庭人均可支配收入基尼系数下降了2.3%,其中,城镇下降了1.5%,农村下降了1.3%。至于养老金为何缩小了全国老年人收入差距,主要有以下六个方面的原因。

第一,养老金收入使得全国老年人高低收入差距有所缩小。如表4所示,养老金收入使得第10百分位数的老年人收入提高了3.7%,第50百分位数的老年人收入提高了0.7%,第90百分位数的老年人收入降低了4.6%。即养老金收入的领取提高了低收入老年人的家庭人均可支配收入,降低了高收入老年人的收入水平,进而缩小了高低收入差距。全国第90百分位数与第50百分位数的收入之比下降了5.3%,第50百分位数与第10百分位数的收入之比下降了2.9%,第90百分位数与第10百分位数的收入之比下降了7.9%(见表5)。

第二,养老金收入降低了城乡老年人收入差距。如表4所示,与无养老金状态相比,领取养老金后,城镇老年人的家庭人均可支配收入下降了4.2%,农村老年人的家庭人均可支配收入提高了4.3%。养老金通过提高农村老年人收入和降低城镇老年人收入(领取的养老金额度替代了更多的劳动收入和赡养收入)来缩小城乡收入差距,而且收入越高,城乡收入差距越小。由表5可知,城乡老年人收入之比下降了7.9%。其中,第10百分位数的老年人城乡收入之比下降了4.3%,第50百分位数的老年人城乡收入之比下降了7.3%,第90百分位数的老年人城乡收入之比下降了8.6%。

第三,城镇内部收入差距缩小。如表4所示,城镇第10分位数的老年人收入下降了不到0.1%,第50百分位数的老年人收入下降了4.2%,第90百分位数的老年人收入下降了5.5%。城镇收入越高的老年人,领取养老金导致其家庭人均可支配收入下降幅度越大。城镇高、低收入组收入差距明显缩小,主要是因为低收入老年人与中等收入和高收入老年人的收入差距明显降低。第90百分位数与第50百分位数的收入之比下降了0.95%,第50百分位数与第10百分位数的收入之比下降了4.5%,第90百分位数与第10百分位数的收入之比下降了5.4%(见表5)。

第四,农村内部收入差距有所缩小。如表4所示,在农村,第10百分位数的老年人收入提高了4.4%,第50百分位数的老年人收入提高了3.4%,第90百分位数的老年人收入提高了3.6%。养老金使得农村低收入老年人收入上升幅度更大,进而缩小了低收入老年人与中等收入和高收入老年人的收入差距。根据表5,农村高、中收入差距反而扩大了0.1%,中、低收入差距和高、低收入差距分别缩小了1.1%和0.8%。

第五,忽略养老金收入对劳动收入或赡养收入的替代效应时,养老金收入其实是扩大老年人收入差距的。因为养老金收入越高,养老金对劳动收入或赡养收入的替代性更强。对于高养老金收入的老年人,例如领取职工养老金的城镇老年人,养老金收入对劳动收入和赡养收入的总替代效应大于1。如果没有养老金,他们获得的劳动收入和赡养收入之和会超过他们领取到的养老金收入,导致他们领取的养老金收入无法补偿降低的劳动和赡养收入,从而导致总收入水平降低。但养老金收入较低的老年人,其劳动收入和赡养收入也很低,养老金对劳动收入和赡养收入的总替代效应也低,使得他们领取到养老金后收入水平下降幅度较小。领取养老金后,老年人高、低收入差距就显著缩小了。例如城镇和农村的差距,城镇内部高、低收入的差距和农村内部高、低收入的差距。

第六,区分不同养老金类型后,居民养老金在缩小老年人收入差距中作用更大。由表5可知,职工养老金收入使得全国老年人收入差距降低了0.5%,其中,城镇老年人收入差距缩小了0.1%,农村老年人收入差距反而扩大了1.1%;居民养老金收入使得全国老年人收入差距降低了1.4%,其中,城镇下降了1.1%,农村下降了2%。因为领取职工养老金会扩大农村内部收入差距,而领取居民养老金不仅降低了高、低收入差距,而且在降低农村老年人高、低收入差距中作用更大,在缩小低收入老年人的城乡收入差距上幅度更大。

七、结论和政策启示

本文基于CHIP 2018年数据,探讨养老金收入在全国老年人收入差距中的作用机制和效果,并进一步研究不同类型的养老金收入在作用机制和效果上的差异。本文得出的主要结论如下:第一,养老金收入确实在一定程度上替代了老年人的劳动收入和赡养收入,如果忽视养老金收入对其他收入的替代效应,老年人的实际经济能力会被低估。第二,养老金待遇越高,替代效应越强。其中,职工养老金收入对劳动收入和赡养收入的替代性比居民养老金大,城镇替代性比农村大。也就是说,养老金待遇越高的老年人,获得其他收入的能力也更强。即使没有养老金的保障,也有能力获得更高的可替代收入。第三,在忽视养老金对其他收入替代性的情况下,养老金收入使得城镇和农村老年人收入差距缩小,但城乡差距扩大导致全国老年人收入不平等扩大了1.2%。第四,在考虑养老金对劳动收入和赡养收入的总替代效应后,养老金反而使得全国老年人收入差距缩小了2.3%,主要降低了城乡收入差距,城镇和农村内部老年人的高、低收入差距。从反事实结果来看,直接用家庭人均可支配收入减去养老金收入的差值在一定程度上低估了养老金待遇较高的老年人假如没有养老金状态下的实际经济实力。无养老金状态下,养老金待遇更高的那部分老年人劳动收入和赡养收入水平也更高,而且其带来的不平等程度要超过养老金带来的不平等。这也说明,发展和完善全国基本养老金保险制度取得明显成效,养老金在为老年人提供稳定收入保障的同时,也为缩小老年人收入差距发挥着有效作用。

缩小老年人收入差距是积极应对人口老龄化和推动全体居民共同富裕的迫切需求。从现有结论可以看出,现阶段养老保险制度的实施和改革是正确方向。一方面,后续我们要继续扩大养老保险覆盖面,争取早日实现全覆盖。对于那部分没有养老金保障的老年人,其获得其他收入的能力也相对较低,导致与其他老年人的收入差距逐渐扩大,因此提高这部分群体的养老金覆盖面,有助于进一步缩小全国老年人收入差距。另一方面,继续深化养老保险制度改革,主要是缩小职工养老金和居民养老金之间的差距。一是从源头出发,可以通过调控参保群体来降低未来养老金待遇的差距,支持更多的个体工商户或灵活就业人员积极参保职工养老保险或鼓励居民参缴更高档次的居民养老金。二是从待遇出发,切实提高居民养老金待遇,合理控制职工养老金待遇的增速。

参考文献:

[1]HANEWALD K, RUO J, ZINING L. Why is inequality higher among the old? evidence from China[J]. China Economic Review, 2021,66(C):101592.

[2]黄宗晔,赵晶晶.如何享有平等的晚年?——养老金与老年人的城乡收入差距[J].人口与经济,2022(2):74-86.

[3]贾晗睿,詹鹏,李实.“多轨制”养老金体系的收入差距——基于中国家庭收入调查数据的发现[J].财政研究,2021(3):101-114.

[4]ERIK H, SIMEN M, PIGGOTT J, ROED K. Pension reform and labor supply[J]. Journal of Public Economics, 2016,142(10):39-55.

[5]赵明,王晓军,李子文.养老金水平对低龄老年人劳动参与的影响[J].人口研究,2022(4):69-83.

[6]张川川,陈斌开.“社会养老”能否替代“家庭养老”?——来自中国新型农村社会养老保险的证据[J].经济研究,2014(11):102-115.

[7]CATALINA A, LAURA J. Oldage government transfers and the crowding out of private gifts: the 70 and above program for the rural elderly in Mexico[J]. Southern Economic Journal, 2015,81(3):782-802.

[8]夏会珍,王亚柯.老年人收入结构与收入不平等研究[J].北京社会科学,2021(7):109-118.

[9]JINJING L, XINMEI W, JING X, YUAN C. The role of public pensions in income inequality among elderly households in China 1988-2013[J]. China Economic Review, 2020,61(C):101422.

[10]NANAK K, Analyzing redistribution policies: a study using Australian data [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1986: 80-82.

[11]SUNJAE H. Public Pensions as the great equalizer? decomposition of oldage income inequality in South Korea, 1998-2010[J]. Journal of Aging & Social Policy, 2016, 28(2):81-97.

[12]LAURA J. Exchange and crowding out of private support to the elderly: evidence from a demogrant in Mexico[J]. Journal of Public Economics, 2009,93(3):454-463.

[13]ELLIOTT F. Who benefits from public old age pensions? evidence from a targeted program[J]. Economic Development and Cultural Change, 2010,58:297-322.

[14]陈华帅,曾毅.“新农保”使谁受益:老人还是子女?[J].经济研究,2013(8):55-67,160.

[15]AYSE I, KAI Z. Intergenerational transfers and China’s social security reform[J]. The Journal of the Economics of Ageing, 2018,11(C):62-70.

[16]YANYING C, YIJIN T. The effect of noncontributory pensions on labour supply and private income transfers: evidence from Singapore[J]. IZA Journal of Labor Policy, 2018,7(6):1-54.

[17]詹鹏,贾晗睿,李实.养老金收入如何影响农村老人的净赡养收入?[J].经济社会体制比较,2021(5):85-98.

[18]HANRUI J, PENG Z.Intrafamily income redistribution and its dynamic changes among the elderly in China: 2002-2018[J].China & World Economy,2021,29(5):84-104.

[19]DE IRINEU C F. Oldage benefits and retirement decisions of rural elderly in Brazil[J].Journal of Development Economics, 2008, 86(1):129-146.

[20]TAKASHI O, AKIKOSATO O, SATOSHI S. Social security reforms and labor force participation of the elderly in Japan[J]. Japanese Economic Review, 2011,62(2):248-271.

[21]JINQUAN G, MANXIU N, XUHUI Z, JUN Z. Does new rural pension scheme decrease elderly labor supply? evidence from CHARLS[J]. China Economic Review, 2016,41(C):315-330.

[22]QIRAN Z, BROSIG S, RENFU L, LINXIU Z, AI Y, SCOTT R. The new rural social pension program in rural China: participation and its correlates[J]. China Agricultural Economic Review, 2016,8(4):647-661.

[23]李江一,李涵.新型农村社会养老保险对老年人劳动参与的影响——来自断点回归的经验证据[J].经济学动态,2017(3):62-73.

[24]LEI S. The effect of the new rural social pension insurance program on the retirement and labor supply decision in China[J]. The Journal of the Economics of Ageing, 2018,12(C):135-150.

[25]程杰.“退而不休”的劳动者:转型中国的一个典型现象[J].劳动经济研究,2014(5):68-103.

[26]李实,罗楚亮.中国收入差距究竟有多大?——对修正样本结构偏差的尝试[J].经济研究,2011(4):68-79.

[27]罗楚亮,李实,岳希明.中国居民收入差距变动分析(2013—2018)[J].中国社会科学,2021(1):33-54,204-205.

[28]夏会珍,王亚柯.中国老年人收入的结构特征——兼论养老保险对老年人收入的影响[J].上海对外经贸大学学报,2024(5):36-48,63.