国内外骑行研究进展与启示

摘要:随着骑行活动的风靡,越来越多研究者加入骑行研究的领域中,取得丰硕的研究成果。文章对国内外骑行相关研究展开梳理,认为国内外骑行研究主要集中于骑行概念、骑行者、骑行产品、骑行地发展四方面,并对该领域国内外研究差异总结分析,提出建议,以期为我国骑行发展做出贡献。

关键词:骑行;国内外研究进展;启示

一、引言

伴随着城市化进程的推进与环保意识的增强,越来越多的人融入骑行活动的浪潮中,骑行的社会影响力与日俱增。这引发学者们对骑行活动的广泛关注,并取得不错的研究成果。然而,骑行在我国毕竟流行时短,相关研究多处于自发、零散的状态,规范性与系统性相对欠缺。他山之石可以攻玉,对比借鉴国外优秀骑行研究,综合梳理分析国内外骑行研究视角、内容、方法特点,旨在增益我国骑行研究厚度,拓宽我国骑行研究视野。

二、文献统计

(一)文献来源与统计

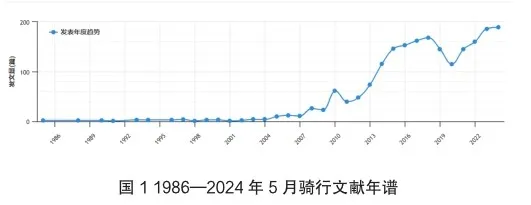

本文以“bickcle tourism”“cycling tourism”“cyclist”等为关键词,以Elsevier、web of science、Sage Journals等数据库展开检索,共检索到英文文献321篇,各年发文趋势呈波浪形。以“骑行”“自行车旅游”等为关键词,以中国知网、万方、维普等为检索平台展开篇名检索,共检索到中文文献1924篇,整体发文呈递增趋势。

(二)骑行研究视角统计

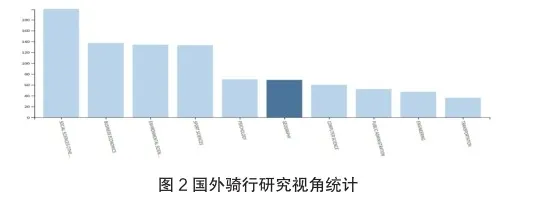

将国外的文献按学科视角分类整理,发现商业经济学、环境科学生态学、体育科学、心理学等学科皆有开展骑行研究。其中商业经济学视角是骑行研究的重点话题,它关注骑行的经济效益,侧重从骑行产品经济发展、骑行者消费行为、骑行对所在地经济影响等方面探讨骑行问题。环境科学生态学视角更侧重于骑行与环境关系,将骑行视作可持续发展的生态体育活动进行研究,探讨骑行促进可持续发展路径。体育科学视角的则多关注学科融合,将骑行视作体育旅游的一部分,融入经济学、社会学、旅游学等学科理论展开分析。心理学视角讨论骑行者的心理,对骑行者的态度、动机、决策、满意度等系列心理行为展开研究。

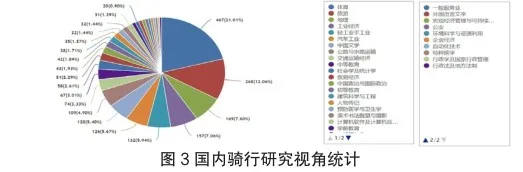

将国内的骑行研究按学科所属划分,发现体育学、旅游学、地理学、工业学、交通、文学及社会学等学科都有探讨骑行现象。其中体育学与旅游学对骑行最为关注,各学者从旅游、体旅融合、体育等视角对骑行展开诠释,探讨骑行文化、骑行行为、骑行体验、骑行产品、骑行地发展等系列问题。此外,地理学、工学、交通、文学及社会学等学科,也分别从地质、风土人情、产品设计、文学作品等方面深入分析骑行活动。

经比较可知,国内外都意识到骑行发展巨大的经济价值,将其置于不同的学科视角展开研究,其中国外将骑行置于宏观的商业经济学视角开展研究,而国内则落实于具体的行业语境中进行统计,但殊途同归,对骑行经济效益的关注,并无二异。但值得一提的是,国内结合实际,从地理学和交通的视角看待骑行,某种程度上,是结合中国的骑行实际,为中国化的骑行研究作出一定程度的贡献。

三、国内外骑行研究主要内容

国外骑行研究的起点源于自行车功能的转变。由交通工具属性向环保旅游属性的转变,激起学者们对骑行研究的兴趣。研究者最初将骑行置于可持续发展旅游的框架中,探讨骑行与环境、经济可持续发展的关系,逐步引发骑行研究的热潮。本文在上述文献基础上,依据研究对象的不同,将骑行研究内容划分为骑行概念、骑行者、骑行产品、骑行地发展四方面。

(一)骑行概念界定

受文化差异影响,国内外对骑行的概念尚未达成统一共识。Lumsdon认为骑行专指在假期远离居住地进行一天或半天的休闲骑游活动[1];Simonsen与Jorgenson提出骑行是在假期或空闲时间等非工作时间参与的一种旅游活动,自行车是主要的交通工具,但短距离的自行车骑行不属于骑行[2];Ritchie指出,骑行是一个人以休闲为目的,离开居住地进行旅游,并以自行车为交通工具不少于24小时的出行[3];Sustrans从可持续发展的角度,将骑行定义为:一项远离居住地,并逗留的自行车休闲的游览方式,有可持续发展特征[4];Pratte J从时间维度提出骑行是:娱乐休闲为目的,以自行车为工具在不同地点间穿梭,至少离家一夜的骑行活动[5];张鹏杨等认为:骑行是以自行车为主要交通工具,以骑行为主要目的,并进行旅游活动相关的各种行为和过程[6]。

从这些概念与认识中不难发现,骑行活动具有以下共同点:即自身主动参与;以自行车为主要出行工具;以旅游休闲为主要目的;具有一定的骑行时间。这为人们理解与诠释不同类型的骑行提供良好的参考指标。但仍需注意的是,随着摩托车旅游、自行车与其他载具旅游结合等方式兴起,关于骑行的争辩依旧存在;另外电动车在城市的快速发展,也增添骑行概念界定的难度。

(二)对骑行者的研究

各学者结合人的身心特点,从骑行者身体、动机、体验、行为特征四方面展开了富有深度的探讨。

1.关于骑行者身体的研究

该类研究侧重对骑行状态下的身体情况与运动损伤展开分析,试图解决骑行技术提升难题,以及达到预防骑行损伤等目的。如:王道等对不同速度下的自行车骑行下气体代谢和能量消耗情况展开测量[7];刘合云等对自行车运动员骑行性外阴部损伤进行了中药外洗剂的研究[8]。但对于骑行者身体象征意义的探讨相对不足。

2.关于骑行者动机的研究

骑行动机的骑行者研究的重点话题,对于理解骑行者骑行行为、开发骑行市场具有重要的指导意义。各学者以理论模型与归纳演绎两种方式开展骑行者动机的探讨,取得一系列典型的研究成果。如:Han,H运用计划行为理论,得出了意志和非意志过程、个人规范、过去的行为以及不可持续的替代方案在解释自行车旅行意向形成过程中的吸引力的结论[9];Wthanaklang D认为观想、探险是山区骑行旅游的动机,考虑与寻求刺激是海洋骑行的动机[10];胡传东认为追逐梦想、体验风土人情、放松心情、人生感悟、自我实现、纪念青春、猎奇求异、丰富人生是骑行者的动机[11]。

据此可见,国内外骑行者的骑行动机大多与自我、社交、猎奇等因素相关。但对于各因素如何影响骑行行为及各种因素在骑行动机中占比有所忽略,而骑行动机与骑行行为的紧密联系,是理解骑行行为的重要步骤,因此深入挖掘各动机与骑行行为的关系有待进一步加强。

3.关于骑行者体验的研究

骑行体验与骑行者的身心状态密切相连,是影响骑行者行为的重要因素。因此,旅游学科高度重视骑行者的体验。学者们借助深度休闲、流畅心理、地方依恋等理论模型分析骑行体验。如:曹凯丽对岳麓山骑行爱好者深度休闲、地方依恋和幸福感的关系展开分析[12];曲少波对骑行爱好者的流畅心理状态进行了分析[13];如:Xu HG等通过对中国海南岛骑自行车者的研究,探讨骑行与幸福的关系[14]等。但此类研究更侧重于理论模型下骑行体验的验证,关注骑行者个体身心变化,对相同骑行者在不同骑行地体验间对比关注不足。

4.关于骑行者行为特征的研究

骑行者行为特征的研究是骑行者的研究基础。国内研究重视对骑行者年龄、性别、学历、收入、职业、骑行时间、频率、人数、餐饮与住宿情况、满意度、出游偏好、限制因素等各方面特征展开统计。如:吴迪等(2013)对上海市骑行者的年龄、性别、学历、职业、收入结构进行调查分析[15];席宇斌对上海骑行者的性别、学历、月收入、年龄、职业、出游方式、骑行方式、出游目的、出行偏好进行探究[16]等。而国外研究很少对骑行者行为特征展开专门调查,多数研究建立在文本基础上,探讨骑行者的年龄、性别与预期研究目的的关系。如:den Hoed W通过在荷兰和联合王国的对比流动环境中进行的两个案例研究,得出了本地旅游根植于个体生命资源中,由交通环境塑造,支持社会和身体健康的结论,并强调自行车等的年龄-友好形式的旅游[17]等。

(三)对骑行产品的研究

骑行产品是国内外骑行研究的重点与热点,众多学者针对骑行产品的各个环节展开广泛而深刻的研究。具体研究内容涉及四方面:一是骑行产品供给;二是骑行产品的评价、体验;三是骑行产品营销;四是骑行产品与环境保护。

1.骑行产品供给的研究

骑行产品供给问题是国内外骑行产品研究的核心问题。其中国外关于骑行产品供给的研究相对全面,包含骑行基础设施建设(骑行服务中心、自行车租赁、标志等方面)、骑行线路规划与设计、骑行产品设计三方面。如:Zhu SY对循环旅游路线规划进行了研究,提出多目标混合整数线性规划优化循环路线规划的方法[18];Ritchie BW从需求角度,对自行车行业供应方的产品供应及骑行的未来规划提出建议[19]。而国内研究则将重点聚焦于单一产品(骑行线路、自行车、骑行装备)的研发。如:高飞研究了负载下鞍座位置与人体下肢肌肉受力的关系,为自行车设计提供了新思路[20];黄克己等调查海南岛自行车环岛旅游基本意向、旅游费用等问题,设计海南岛旅游线路[21]。

总的来说,尽管国内关于骑行配套设施的研究稍显不足,但对骑行线路规划、产品开发都已取得不错的成就。尤其是川藏线、青藏线、海南岛等知名骑行线路的研发具有一定深度。并且,值得一提的是,国内对于城市绿道骑行、公共交通工具骑行的研究,某种程度弥补了国外研究的不足。如:吴翠玲结合“全民健身”国情,探讨武汉市绿道共享单车绿道骑行的发展情况[22],打开了城市公共骑行工具的视野,拓宽了骑行研究的范围。

2.骑行产品评价、体验的研究

对骑行产品评价体验的研究主要以国外为主,国内研究中较少专门针对某类骑行产品做出系统论述。如:国外学者Lee CF通过探索性分析,从“提供路标服务”“提供安全和应急服务”和“质量满意度”三个属性,对自行车体验的总体满意度做了研究[23];Yeh CC将自行车运动员对环境质量的感知分为五个主要因素,即安全因素、照明设施因素、车道设计因素、景观因素和环境清洁度因素,通过改变不同情景对休闲体验进行测量,得出改善计划能增加了计划的行程次数,以及增加了骑单车人士的休闲体验[24]。因此,国内应加强对骑行产品体验、评价方面研究,为骑行产品供给提出相应理论指导。

3.骑行产品营销的研究

市场营销通常被认为不是必要的或最后才需要的部分[25]。因此,国内骑行界对产品市场营销的研究几乎没有,而国外研究中相当重视骑行产品营销问题,研究中多次提及旅游套餐研发,开展骑行课程等营销策略。如:Seunga Cho提出修缮自行车基础设施、开发骑行套餐等对促进骑行具有重要意义,并探讨了发展旅游休闲自行车课程和产品的政策和发展问题[26];Young-Jun You通过参与观察与访谈的研究方法,提出了以文化旅游套餐的方式,激活Gyeongju骑行活力的建议[27]等。

4.骑行产品与环境保护的研究

骑行产品与环境保护的关系在国外的研究中常被提及,而国内仅在户外相关研究中涉及环境保护的相关问题,专门针对骑行产品的研究鲜有提及环保问题。而国外学者Labuda M则从自然保护的角度出发,将研究重点放在自行车道路,特别是沥青路面和自行车路径对物种群落的影响,提出自行车道路基础设施的标准和指标,确定具体的赔偿,以及评估方式等[28];Probstl-Haider U从环境保护的角度,对森林、山区的骑行展开研究,提出了加强骑行道路的休闲设施和维护的建议[29]。这些研究对于国内可持续发展推进,达成“碳中和”目标有着十足的借鉴意义。

(四)对骑行地发展的研究

国内外对骑行地发展的关注呈现出明显的分歧。国内倾向于整合骑行地各方资源,达到促进骑行地发展的目的。主要研究内容为骑行地发展现状、骑行地发展的优势与困境、骑行地发展趋势、骑行地发展的对策建议四方面。

其中骑行地发展现状涵盖骑行产品分布、骑行者需求、骑行俱乐部、骑行者特征等各方面。如:覃祖尉对桂林市地理位置、骑行线路、骑行者现状等情况展开调查[30];对骑行发展优势与困境的分析,主要以国家、城市为研究对象、从地理环境、政策法规、人才、宣传、配套设施、俱乐部、资金等方面展开。如:王祥认为骑行发展存在政策法规不健全、宣传不到位、缺乏推广行动、缺乏技术培训与指导、缺乏经费预算与配套设施等问题[31]。

国外研究则更关注骑行发展带来的影响。主要分为骑行对城市、经济、文化、环境的影响四方面。其中对城市的影响研究有Roman M提出发展更长的自行车道、建造新的自行车道以及自行车站和公园,为华沙骑行发展提出自行车租赁系统的创新方案[32];Wuhuia通过SWOT分析,汲取哥本哈根发展的教训,为骑行在历史文化名城的休闲交通规划中提出了有益建议[33]。

对经济影响的研究重在关注骑行的经济潜力。如:Kaufmane D从管理角度,对公共部门与私营部门的旅游合作探讨,认为其合作解决的方法有农村旅游、骑行、健康旅游三种,它们能够促进经济的发展[34];Esguerra VB对普林塞萨港自行车状况进行调查,认为自行车反式运动旅游在普林塞萨港,特别是在发展农村目的地方面潜力很大[35]; Agarwal A认为自行车运动节省了州和国家资金,燃料等,具有巨大的经济价值[36]。

对文化影响的研究主要指形成特定的骑行文化。如:Nilsson JH通过概念化城市骑行发展背后的动力,提出基于城市规划、骑行服务、交通和场所规划的分析框架,得出自行车基础设施对城市骑行的发展具有高度的路径依赖性,最终形成当地自行车文化[37];Jung-Min Baek认为骑行既有休闲文化,又有不同于现有竞技体育文化,作为交通工具的意义和体育活动的健康意义并存,具有不同的文化意义[38]。

骑行对环境影响的研究主要立足于可持续发展的框架中,强调骑行的环保价值。如:Simonsen和Jorgenson从骑行者对动植物的影响、骑行者环境意识、环保行动、环境容量等六方面研究了骑行对环境的影响[2];Lumsdon认为骑行应该有能力减少自驾车休闲旅游的人数,从而降低污染和能源消耗,达到环保的目的[39]。

四、研究述评与启示

国外骑行研究重视视角的多元性,研究主体明确,研究内容系统连贯,有助于深入全面地探讨理解骑行现状。除此之外,国外骑行研究常贴合骑行实际、与同时期的思想文化习惯相结合,研究成果具有较强的实用性。尤其是西方研究成果重视将骑行功能与社会影响相结合,全面系统的分析骑行产生影响,具有较强的反思性。而国内骑行研究在近十年间方才兴起,绝大部分研究从政策角度探讨骑行的发展问题,研究主体较为分散,也未能形成学术对话的氛围;再者,尽管部分学者自发地借助理论模型阐述分析骑行现象,取得可喜的成绩,但零散的研究难以为我国骑行发展问题提供指导性的建议。因此,国外关于骑行的研究仍有许多值得学习借鉴之处。

首先,在研究中阐明骑行概念,明晰自身研究骑行的对象,有助于理顺整体研究逻辑,增进学者们对骑行的理解,形成良好的学术对话氛围。

其次,深入挖掘以骑行者为研究对象的内容,细化骑行动机的维度,以数理统计的方式量化骑行动机占比,切实理解骑行动因;强化骑行者身体象征研究,探究身体对骑行者心理的影响;关注骑行者情绪体验,对比不同时间、地点、设施条件对骑行者体验的影响。

再次,全面系统研发骑行产品,避免片面地针对骑行装备、骑行线路设计开发。从整体的角度,全面深入地探讨骑行产品供给、评价、营销等全过程,激发骑行产品的经济潜力。并且,落实骑行产品开发设计与环境保护关系研究底线,为我国环保事业作出应有贡献。

最后,研究不仅需要政策性推动骑行的发展,保障骑行地经济的快速增长,还要关注骑行地发展带来的城市性、经济性、文化性与环境性问题,确保骑行地长期良性有序地发展。

参考文献:

[ 1 ] L u m s d o n L . C y c l e t o u r i s m i n B r i t a i n [ J ] . Insights,1996:D27-D32.

[2]Simonsen P S,Jorgenson B,Robbins D. Cycling Tourism[M].Bornholm: Unit of Tourism Research at Research Centre of Bornholm,1998:20-47.

[3]Ritchie B W,Hall C M.Bicycle tourism and regional development: A New Zealand case study [J]. Anatolia,1999,10(2):89-112.

[4]Sustrans.Cycle tourism information pack [EB/OL].http://www. sustrans.org.uk/webfiles/Info%20sheets/ff28.pdf,2005-11-16.

[5]Pratte J.Bicycle tourism: On the trail to economic development[J].Prairie Perspectives: Geographical Essays,2006,9(1): 62-84.

[6]张鹏杨,梁坤,马克禄,葛绪锋,黄鹰西.基于旅游环境评估理论的骑行发展前景分析——以大理环洱海线为例[J].市场论坛,2012(10):86-89.

[7]王道,徐亮亮,王晶晶,王静,朱建中,刘欣.不同速度自行车骑行气体代谢与能量消耗研究[J].体育科研,2015,

36(05):64-70.

[8]刘合云,庞变华,李健康.对防止自行车运动员骑行性外阴部损伤中药外洗剂的研制与应用[J].中国体育科技,2003,(12):53-55.

[9]Han H,Meng B,Kim W. Emerging bicycle tourism and the theory of planned behavior[J]. Journal of sustainable tourism.2017,25(2):292-309.

[10]Watthanaklang D,Ratanavaraha V,Chatpattananan V,Jomnonkwao S.Measuring the motivation to ride bicycles for tourism through a comparison of tourist attractions[J]. Transport policy.2016,52:153-163.

[11]胡传东,李露苗,罗尚焜.基于网络游记内容分析的风景道骑行体验研究——以318国道川藏线为例[J].旅游学刊,2015,30(11):99-110.

[12]曹凯丽.岳麓山骑行爱好者深度休闲、地方依恋与幸福感关系研究[D].中南林业科技大学,2019.

[13]曲少波.自行车长途骑行爱好者骑行流畅心理状态分析[D].华中师范大学,2013.

[14]Xu HG,Yuan M,Li J.Well-being of cycling tourists in Hainan,China.[J]. Sport in society.2019,22(8):1449-1465.

[15]吴迪,刘志民.上海市骑行开展现状及对策[J].体育科研,2013,34(04):12-16.