数字经济时代金融科技的创新路径与监管机制研究

一、前言

近年来,我国数字经济蓬勃发展。福建作为东南沿海的经济强省,受益于地方政策扶持、数字基础设施完善和市场需求增长,金融科技得到迅速发展。然而,如何在创新与监管之间找到平衡,确保金融科技健康、有序地发展,成为亟待解决的关键问题。本文以福建省为例,通过理论分析与实证研究相结合的方法,探讨数字经济时代下金融科技的创新路径与监管机制,期望为福建省乃至我国金融科技发展提供有价值的参考与建议。

二、实例研究

(一)计量模型

福建省不同地区的金融发展受到当地资源禀赋的限制,对金融集聚、资源禀赋与经济增长间的线性关系进行分析,得到动态面板模型,如公式(1)所示:

(1)

其中,表示第个地区在第年的经济增长指标。是第个地区在第年的经济增长指标,用于捕捉经济增长的动态特征。代表第个地区在第年的金融集聚度,反映金融资源的集聚程度。表示第个地区在第年的资源禀赋变量。是第个地区在第年的控制变量。α、β、γ、δ分别为待估计的参数。为误差项,假设符合独立同分布的条件。

(二)数据样本选择

数据来源于《福建省统计年鉴》(2019―2023年)。截至2023年12月末,福建省金融机构本外币各项贷款余额82387.64亿元,同比增长8.15%,12月份当月增加799.47亿元,同比多增160.22亿元,其中人民币贷款增加910.64亿元。各项存款余额81021.13亿元,同比增长11.10%,12月份当月减少552.27亿元,同比多减553.99亿元,其中人民币存款减少469.18亿元。收集福建省各地区在研究期内的经济增长数据、金融集聚度、资源禀赋和控制变量数据,通过系统GMM(广义矩估计)来估计模型中的参数处理面板数据中的内生性问题,选取样本并进行筛选:一是由于金融企业的特殊性,剔除金融行业样本。二是剔除当年度资产负债率大于1的样本。三是剔除数据严重缺失样本,根据筛选情况得到2041个符合要求的样本,对模型的描述性和倾向得分匹配进行检验[1]。

三、研究结果

(一)描述性统计

对文本进行分析,得到的描述性统计结果如表1所示。

根据表1可知,经济增长的平均值为6.72%,标准误为1.21%,显示在研究期内福建省的经济增长具有一定的波动幅度。根据最大值和最小值可以知道,福建省各地区在经济增长、金融集聚、资源禀赋、政策支持、行业结构及经济增长滞后方面存在较大差异。

以2019―2023年福建省金融公司样本为例,根据《福建省统计年鉴》(2019―2023年)数据,对比金融科技创新情况,得到的描述性统计结果如表2所示。

根据表2可知,2023年,福建省金融科技创新水平有了显著提高,在创新投资、研发投入、专利申请数量、高新技术企业数量以及人才引进数量等方面有着良好的体现,说明金融科技创新对福建省经济和科技发展产生了积极影响。

(二)倾向得分匹配

熊彼特(1912)将创新描述为“产业突变的同样过程……它不断地从内部使这个经济结构革命化,不断地破坏旧结构、不断地创造新结构。”对于金融行业而言,创新过程中必然会产生一定的风险,主要体现在以下几个方面:

(1)技术风险

技术风险是金融科技创新中最为突出的风险之一。人工智能、区块链、大数据等新兴技术在推动金融服务创新的同时,也带来了技术上的不确定性,进而引发系统漏洞和安全问题。

(2)数据隐私与安全风险

大数据技术使得金融行业信息中心拥有大规模的业务数据,虽然提高了服务的个性化水平和效率,但也会导致数据泄露和隐私侵犯。数据泄露不仅会暴露用户的个人信息,甚至会造成经济损失和声誉损害。

(3)业务模式风险

金融科技创新往往伴随着业务模式的重大变革,在快速变化的市场环境中,新兴的业务模式可能未经过充分地市场验证和监管评估,增加了业务模式风险的复杂性和不确定性。

(4)监管合规风险

随着金融科技的快速发展,监管环境也在不断变化。新兴技术和业务模式超出现有监管框架的覆盖范围,导致法律和合规风险。

(4)市场风险

快速发展的金融科技企业引发了更加激烈的市场竞争,导致价格波动和市场不稳定。此外,新兴金融产品的推出也会对传统金融市场造成冲击,带来潜在的市场风险。

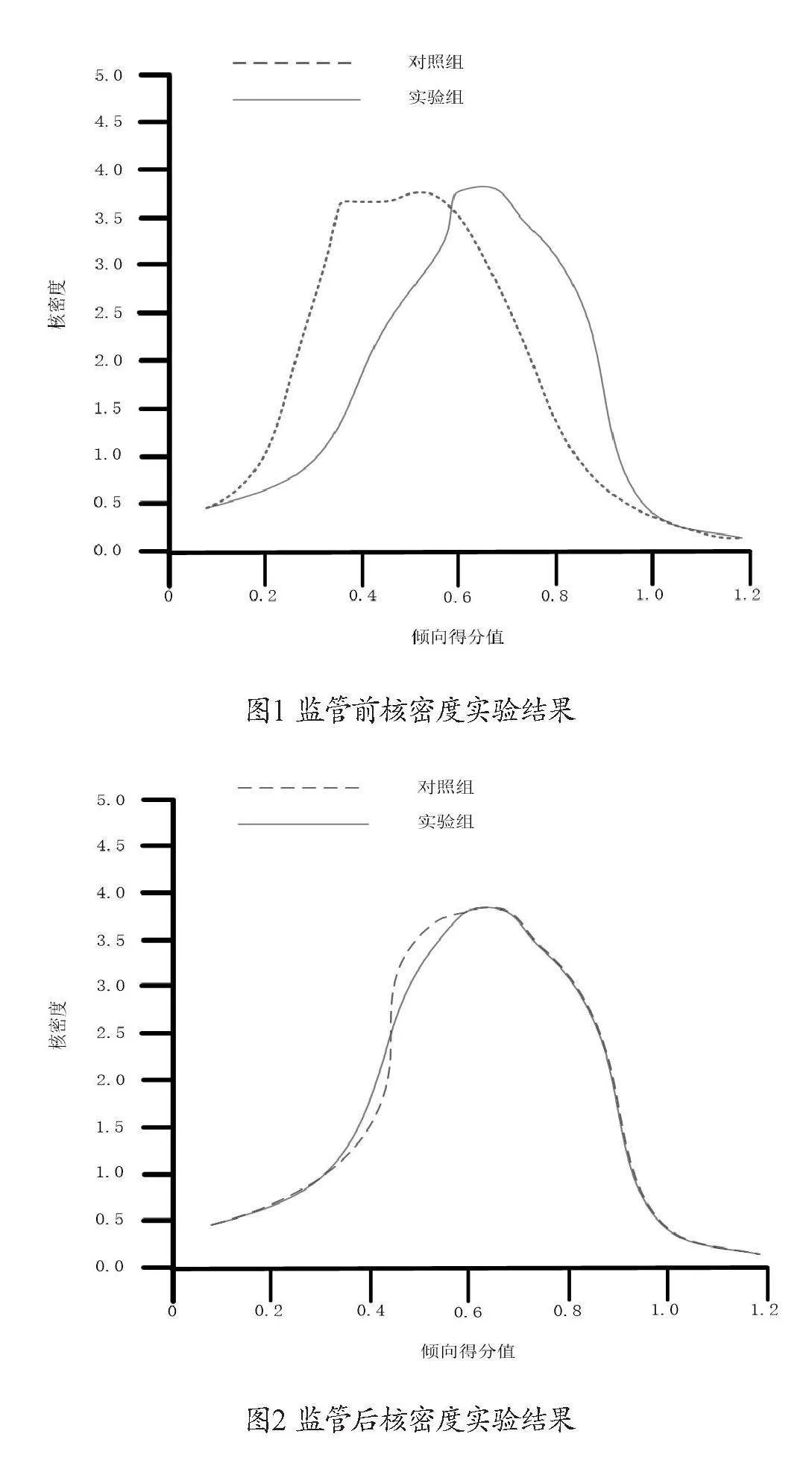

为降低行业风险,利用监管机制对样本进行监管,得到的核密度结果如图1、图2所示。

根据上图可知,引入监管机制前实验组和控制组存在的偏差较大,标准差在5%以上,引入监管机制后,标准差得到明显下降。

四、结论分析

根据上述研究可以发现,随着数字技术的发展,福建省在金融科技方面加大了支持力度,并取得了良好的效果。

(一)加强金融科技创新支持力度

数字经济深度融合了技术创新成果和金融产业创新成果,依托技术进步推动产业深刻变革,从而将创新成果转换成生产力。在数字经济时代,福建省实施了更多的数字化转型策略,出台了诸多扶持政策,全面提高创新能力。通过给予金融科技企业税收优惠、资金支持、科技研发补贴等举措,推动数字经济与金融产业进一步融合。福建省政府通过设立专项基金,为金融科技企业提供了良好的发展环境。例如,福建省的“数字福建”战略旨在提升数字基础设施水平,从“十五”到“十二五”,“数字福建”战略主要聚焦信息化应用,从早期的电子政务、社会信息化和企业信息化,一直到后期的各领域信息化应用。2015年,以福建省人民政府出台的《加快互联网经济发展十条措施》为标志,将互联网经济纳入“数字福建”框架,将“数字福建”战略延伸到经济社会发展前沿。

除了对传统金融机构的技术升级,福建省也加大了对新兴金融科技企业的支持。这些新兴企业在大数据、人工智能、区块链等领域进行技术研发,推动了金融服务的创新和升级。福建省通过扶持金融科技创业企业,推动地方金融科技生态系统的构建,吸引了众多创新企业和投资机构的关注。近年来,福建省聚焦建设高水平创新型省份,大力推动“科技—产业—金融”良性循环,激发科创企业创新潜能,加快形成新质生产力。在全国首创“科技特派员服务规范”,并上升为国家标准。通过总结推广“科特派”服务模式,构建“融智+融资+融技”科技金融服务体系。创新推出“科票通”“绿票通”,推广投贷联动新模式,加强对科技创新全链条、科创企业全周期的资金支持。截至2024年4月末,全省高新技术企业贷款余额4026.24亿元(占同期制造业贷款比重40.7%),同比增长9.8%,高于各项贷款增速3个百分点[2]。

积极开展跨行业合作和国际合作。省内金融科技企业不仅与传统金融机构合作,还与科技公司、电商平台等进行跨界合作,共同开发新的金融产品和服务。通过合作促进技术共享和资源整合,引进国外先进的金融科技技术和管理经验,推动本地金融科技的国际化发展。福建省三年来新增境内外上市公司43家,合计首发融资超300亿元,现申报在审企业10家、备案辅导25家。引导相关行业企业加大双创债、绿色债等创新类债券的发行力度。2023年发行科创债融资79亿元,2024年一季度发行19亿元。

(二)推进数字化金融资产配置创新

根据优序融资理论,在完美资本市场中,企业内源融资成本最低,其次是债务融资,最后是权益融资。因此,企业在进行融资时会更多地选择内源融资,即持有更多的金融资产。现有研究发现,企业出于“蓄水池”动机和“投资替代”动机,会更多地持有金融资产,尤其是数字化企业,其金融资产配置水平远高于其他企业。这一现象在福建省的数字化金融资产配置中表现得尤为明显。

福建省的数字化金融资产配置创新体现了企业对数字化转型的重视。数字化企业在进行金融资产配置时,通常会优先选择技术和数据驱动的投资策略。企业会将更多的资源投入人工智能、大数据分析和区块链技术等领域,通过这些技术手段,数字化企业能够实时监控市场动态、优化投资组合,并在不断变化的市场环境中做出更加精准的决策。据不完全统计,福建省市、县两级已建成数字化金融服务平台17个,实现企业基础政务信息接入、间接融资撮合等基本功能,如厦门市搭建的“厦绿融”数字识绿平台。

在金融资产配置中,数字化企业表现出更高的灵活性和多样化。金融企业不仅会配置传统的金融资产,如股票、债券和现金,还会积极涉足新兴的数字资产,如加密货币和数字货币。多样化的资产配置策略有助于分散投资风险,把握数字经济带来的新机会。例如,福建省创设科技贷、技改贷、专精特新贷等科技创新领域特色优惠利率信贷产品,支持科技型企业转型升级、提质增效。截至2024年4月末,全省高新技术企业贷款和科技型中小企业贷款平均利率分别为3.28%和3.94%,同比分别下降35个、39个BP。作为民营经济大省,福建省实施民营经济强省战略,传承弘扬“晋江经验”,大力发展普惠金融。截至2024年5月末,全省普惠小微贷款余额15121.83亿元,同比增长16.6%[3]。

福建省数字化金融资产配置创新还包括开发与金融科技相关的创新金融产品,如智能投顾服务、P2P借贷平台以及金融衍生品,丰富资产配置选项,提升资产管理智能化水平。

(三)建立健全金融科技资产配置监管机制

对福建省经济发展而言,金融行业至关重要,技术创新带来的影响需化解为演进式的促进而非革命式的颠覆作用,因此亟须创新监管制度,保障创造性破坏的“软着陆”,将破坏性力量转化为促进性动力。监管机制对于保障福建省金融行业的健康发展有关键意义。设立监管机制时,要从目标、理念、结构、方式和科技五方面入手,确保监管效果。

第一,监管机制的目标是维护金融市场的稳定,防范系统性风险。针对金融科技创新可能引发的市场波动和不稳定性,监管机构需制定有效的风险控制措施。在确保金融稳定的前提下,通过制定鼓励创新的政策和措施,激励金融科技企业开展技术研发和业务创新。消费者保护是金融监管的重要目标。金融科技产品和服务应具备透明度和公平性,监管机构需要制定相关标准和规范,保障消费者的知情权和选择权。

第二,监管理念应以风险为导向,针对金融科技特有的风险,如技术风险、数据隐私风险和市场风险,制定相应的监管措施。通过风险评估和分类监管,区别对待不同类型的金融科技企业和产品,确保监管的有效性和针对性。关注金融科技的发展需求,避免过度监管对创新的抑制。与金融科技企业、行业协会、研究机构等建立良好的合作关系,形成信息共享和协作机制,及时调整和优化监管措施,以适应技术和市场的变化。

第三,由中央监管部门、地方监管机构和自律组织建立多层级的监管体系,实现对金融科技企业的全方位覆盖和管理。通过公开透明的监管政策和监管标准,让金融科技企业和消费者了解监管的内容和目的。同时,建立完善的投诉和申诉机制,保障各方的合法权益,增强监管的透明度和公正性。

第四,引入监管沙箱机制,为金融科技企业提供一个创新实验的平台。在沙箱内,金融科技企业可以在受限的环境中测试其新产品和技术,监管机构则可以实时监测和评估其风险,动态调整监管政策,以适应金融科技快速变化的特点。

第五,通过集成数据挖掘、机器学习和人工智能技术,实现对金融科技企业的智能化监管。建立数据共享平台,实现监管机构、金融科技企业和相关部门之间的数据共享。通过预警系统对潜在风险进行早期识别,并制定应急响应方案,确保在发生风险事件时能够迅速有效地处理。

引用

[1]周雪峰,韩永飞.“互联网+”战略、金融资产配置与企业创新投资——来自数字化企业的准自然实验[J].科技进步与对策,2022,

39(07):103-113.

[2]福建省委金融办.福建下好金融“五篇大文章”先手棋 跑出金融强省建设加速度[EB/OL].(2024-07-07)[2024-07-25].http://fj.people.com.cn/n2/2024/0702/c181466-40898229.html.

[3]孙大卫.厚植沃土民企向上[N].辽宁日报,2023-08-02(01).

作者单位:华侨大学国际学院

■ 责任编辑:韩 柏 张娟娟