郑板桥的盛世浮生

一、绪言

在近年来研究取向的影响下,我们一提到明末的社会,马上就联想到经济的发展和文化思想的多元与解放。但课题一转到18世纪,我们的焦点却都集中在帝王的专制统治、学术思想的闭锁和文化道德的保守压迫。明清文化似乎在此出现了一个明显的断层。我在《18世纪中国社会中的情欲与身体:礼教世界外的嘉年华会》一文中,从下层文化的角度,证明18世纪的文化,并不像我们一般所假想的那般冷酷森严。在另外一篇讨论袁枚的文章中,我进一步指出,即使在士大夫阶层中,18世纪的面貌,也和我们从文字狱、乾嘉礼学中所得到的印象截然有别。

袁枚特立独行的生活方式,为我们提供了一个重新审观18世纪社会的视野。我们当然可以轻易地假定袁枚的颓废放纵,只是一个偶发的例外,缺乏更广泛的文化史或思想史意涵。但在没有对更多的士大夫生活史做更深入的分析之前,这样的假设,其实和我们过分突出乾嘉礼学的社会影响力一样,都缺乏坚实的基础。无法让我们对18世纪的中国社会有更全面的掌握。

这篇文章的目的,就在于透过个案研究,进一步累积我们对18世纪士大夫的知识。将对象集中在扬州和郑燮有几个原因:

第一,盐商的聚集,带来了繁庶的经济生活。根据研究,在明万历年间,数百家的盐商已经造就了扬州“富甲天下”的荣景;清康、雍年间,扬州经济在劫乱之后,再度稳定地成长。康熙、乾隆多次南巡扬州,更给城市的风貌带来深刻的改变。袁枚在乾隆五十八年(1793)追忆扬州的历史时,曾提到他在四十年前游历城西北的平山堂,一路水道狭隘,“旁少亭台”。但从乾隆十六年(1751)皇帝南巡之后,山水、树木、苑落都有了戏剧性的转变:

水则洋洋然回渊九折矣,山则峨峨然隥约横斜矣,树则焚槎发等,桃梅铺纷矣。苑落则鳞罗布列,閛然阴闭而霅然阳开矣。猗欤休哉!其壮观异彩,顾、陆所不能画。班、扬所不能赋也。

第二,盐商的大量进驻,不仅改变了扬州城的外貌,也大大丰富了当地的文化内涵。从戏曲、园林、声色、饮食到绘画、出版、经学,集中地反映了18世纪中国社会的复杂面貌。对以经学、礼学著称的扬州来说,多重面貌的同时存在,尤足以显示从乾嘉考据或礼学复兴来概括18世纪文化风貌之不足。

第三,郑板桥的多重身份(儒生/文人/艺术家/官员)和生命历程的各种矛盾、纠结(儒/释,田园/仕宦,城/乡,科名/叛道,对商品经济的依赖和批评),正如同他所身处的盛世扬州一样,提供了一个重新观察18世纪的新鲜视野。

二、生平梗概

自号板桥的郑燮,康熙三十二年(1693)生在扬州府兴化县的书香世家。曾祖父做过庠生,祖父是儒官,父亲则是品学兼优的廪生,以授徒为生。三世儒生的背景,固足以说明板桥的出生纯正,却不能保证他衣食无忧。事实上,贫穷可以说是板桥前半生最刻骨铭心的经验。康熙六十一年(1722),板桥的父亲立庵公过世。年已三十,并育有二女一子的郑板桥,在一组回忆平生的诗作中,就不断提到自己的贫寒和落魄:“郑生三十无一营,学书学剑皆不成。……今年父殁遗书卖,剩卷残编看不快。爨下荒凉告绝薪,门前剥啄来催债。”扬州画派最负盛名的代表人物,却落到绝薪并被逼债的地步,令人不胜唏嘘。

虽然学书不成,又落到出卖父亲遗书的地步,但世代业儒的板桥,也只能效法父亲的榜样,授徒为生。在村塾授课,也许能一济贫乏,却绝无法满足他的鸿鹄之志。到此为止的顿挫,也使得出生儒者家庭的郑燮,对人生有更多的质疑:“几年落拓向江海,谋事十事九事殆。长啸一声沽酒楼,背人独自问真宰。”板桥集中的强烈佛教色彩和他的狂放性格,显然和前半生的贫穷、落魄生涯,有直接的关系。

雍正元年(1723),板桥以一种不合时宜的姿态,展开了十年卖画扬州的生涯。这个时候的扬州,虽然还没有达到袁枚所形容的那种猗欤休哉的程度,也已经是巨商云集的江南重镇。但对郑燮这个功名未就的寒士来说,城市生活的繁华靡丽,却更反衬出自身处境的凄凉。透过他的冷眼,我们总是在热闹繁华的场景中,感觉到落魄文人的伤感。

雍正十年(1732),四十岁的郑燮考中举人,在漫长而正规的读书仕进之途上,有了初步的斩获。四年之后,通过殿试,人生顿然光明起来。为了庆贺自己考中进士,他特别画了一幅《秋葵石笋图》,并题诗道:“牡丹富贵号花王,芍药调和宰相祥;我亦终葵称进士,相随丹桂状元郎。”相对于卖画扬州时不合时宜的竹柏,板桥用俗丽的牡丹芍药描述功成名就时的喜悦,让人在孤高狂放之外,看到他正统、世俗的儒生面相。

高中进士后,郑板桥并未立即谋得官职,只好返回扬州。但这个时候,他已经不是籍籍无名的贫困画师,而一迈成为扬州上层士绅圈中的一员。从文集中写给尹会一、卢见曾等人的诗作,我们不难推想他在此时扬州文化界的位阶。

经过六七年的等待,板桥终于如愿谋取到一官半职。从1742到1753年间,他先后出任河南范县和山东潍县的县令,最后因为赈济灾民的问题,忤逆大吏而罢官。板桥为官虽然清廉勤政,夙有声名,不过还是累积了一定的财产,大大改善了窘迫的经济状况。1753年致仕退休后,一直到1765年过世为止,他重操旧业,靠着在扬州卖画为生。

三、儒佛之际

作为乾嘉考据学重要分支的扬州学派,虽然直到18世纪下半叶才发展成熟,但在郑燮的后半生,扬州学派的某些代表人物,已经开始渐渐崭露头角。像是礼学研究名家任大椿(1738—1789),在乾隆二十五年(1760)就已经受到戴震的赞赏。汪中(1744—1794)、王念孙(1744—1832)在郑燮生前,虽然都还没有真正从事经学研究,却已经是相当有名气的儒生。

也许因为郑燮在世时,扬州的经学研究尚未蔚为风气,也许因为他的性情和经学研究不相契合,我们在郑板桥身上并嗅不出经学家或礼学家的气息。不过这却不意味着以放狂著称于世的郑板桥,摆脱了儒家价值观的束缚。事实上,从他的出生、教育、仕宦到生计,都充满了典型的士大夫的色彩。这和他留给后世最深刻印象的文人艺术家的形象,显然有极大的差异。

板桥的儒生认同,在很多地方都可以看出来。其中最重要的,是对儒家经典的重视。1728年,他还没有中举之前,曾经在兴化天宁寺读书,将《论语》《孟子》《大学》《中庸》亲自手抄一部。雍正十三年(1735),中进士的前一年,在写给弟弟的一封家书中,他特别强调传统经典文献在人生中的效用,其中儒家典籍就占了主要的位置:“吾弟读书,四书之上有六经,六经之下有左、史、庄、骚,贾、董策略,诸葛文章,韩文杜诗而已。只此数书,终身读不尽,终身受用不尽。”

这种对儒家经世致用的价值观的认同,在中年踏入仕途之后,透过实际的作为,而得到施展。这个时候,文人艺术家的角色,似乎显得无足轻重。乾隆十三四年间,板桥任官潍县时,第二次刊刻自己的诗作。在序言里,他对自己骚人墨客的角色,采取了一种道貌岸然的贬抑姿态:

古人以文章经世,吾辈所为,风月花酒而已。逐光景,慕颜色,嗟困穷,伤老大,虽刳形去皮,搜精抉髓,不过一骚坛词客尔,何与于社稷生民之计,三百篇之旨哉!屡欲烧去,平生吟弄,不忍弃之。

“不忍弃之”的说辞,固然显示板桥并未否定自己的文人角色,但“文章经世”“社稷生民”的传统儒生价值观,显然在他的思想中占据了重要的位置。

这种对儒家价值观的认同,在《骨董》一诗中,有更强烈的显现。在这首两百多字的长诗中,郑板桥对当时流行的搜集古董的现象,备极嘲讽。为了表示自己的超凡脱俗,他用对儒家经典传统的珍视,来表达对流风俗尚的鄙视:

我有大古器,世人苦不知。伏羲画八卦,文周孔系辞。《洛书》著《洪范》,夏禹传商箕。《东山》《七月》篇,斑驳何陆离。

作为一个以书画作品著称于后世的艺术家,郑板桥不好古董好经书的价值取向,相当程度说明了他的复杂面貌。这样的面貌又因为他和佛教的密切关联,而益发引人注目。虽然他对儒家的基本价值有强烈的认同,但对当时一些排佛的言论却又大不以为然。在寄给四弟的一封家书中,他先是对历史上的排佛之举感到不平,接着又以一种嬉笑怒骂的口吻,用和尚、秀才各打五十大板的策略,辗转为对僧人的各项指控加以开脱:

况自昌黎辟佛以来,孔道大明,佛焰渐息,帝王卿相,一遵六经四子之书,以为齐家治国平天下之道,此时而犹言辟佛,亦如同嚼蜡而已。和尚是佛之罪人,杀盗淫妄,贪婪势利,无复明心见性之规。秀才亦是孔子罪人,不仁不智,无礼无义,无复守先待后之意。秀才骂和尚,和尚亦骂秀才,语云:“各人自扫阶前雪,莫管他家屋瓦霜。”老弟以为然否?

郑燮写这封家书的背景为何,是针对历史上宋明儒的排佛言论,或他所身处的18世纪的儒生议论而发,我们不得而知,但他意欲为僧人辩解的意味却很明显。而他之所以特意为僧人开脱,又和他与和尚的密切交往有直接的关系。事实上,这封为和尚辩解的家书,不仅是寄给自己的弟弟,还送了一份给无方和尚。

雍正二年,板桥三十二岁时,在江西庐山认识了无方和尚。乾隆十年,板桥赴京参加会试,和无方和尚再度相逢,特别写了两首诗送给无方。无方并不是板桥赠诗的唯一僧人。在板桥集中所载的二百多首诗作中,有近三十首都是以和尚或寺庙为对象。题赠的对象除了无方上人,还有博也上人、松风上人、弘量山人、巨潭上人、起林上人、青崖和尚等。从这些诗作在板桥集中所占的分量,以及他与这些遍布各地的僧侣的交往,我们不难理解他为什么会提出“各人自扫门前雪”的主张。

士大夫和和尚、道士维持密切的关系,在中国传统中,原本不是什么新鲜的课题。郑燮以各不相干来调和儒释二家的说法,也不像主张三教合一的思想家那样,有任何理论上的建树。但他在价值观上服膺儒家思想,在生活实践层次上,和寺院、僧侣密切结合的做法,再一次提醒我们在处理明清上层文化思想时,将注意力只集中在儒家主导性上的缺失。这种缺失在将18世纪简单地等同于乾嘉考据、礼学复兴或道德保守力量抬头等诠释中,格外显得刺目。

如果我们放宽视野,将对18世纪的描绘从思想、学术扩及文化、生活史的细节,郑板桥和扬州僧人、禅寺的交往,又为本文开头所强调的扬州文化的丰富面向,提供了一个有趣的脚注。在本文的开头,我特别提到以扬州为研究课题的主因之一,在于这个城市的丰富生活,让我们能跳脱狭隘的思想、学术视野,用鲜活的例证,切入18世纪中国社会的复杂面相。而在扬州多彩多姿的城市生活中,盐商固然占有举足轻重的角色,文人、艺术家、妓女、工匠、小贩和僧人的参与,也不容忽视。尤其是僧人、寺庙,让扬州的文人和城市文化,平添了许多脱俗雅致的风味。

根据记载,扬州人不分贵贱,都喜欢戴花,逛花市因此成为扬州人生活中重要的活动。而新城外禅智寺就是扬州花市的起源地。在花市之外,青莲斋的茶叶也非常有名。青莲斋坐落在天宁街西边,寺里的和尚在六安山拥有一片茶田。春夏入山,秋冬则移居扬州城。所生产的茶叶,有很好的销路:“东城游人,皆于此买茶供一日之用。”郑板桥特地为此题了一副对联:“从来名士能评水,自古高僧爱斗茶。”跳脱尘世的僧人和名士一样,为庸俗的商业城市注入一份从容幽雅的闲情逸致。

在板桥诗集中提到的许多和尚中,和扬州有直接渊源的是文思和尚。乾隆初,郑板桥在北京探访老友图牧山,提到江南友人对他的怀念。图牧山是一位满洲官员,善书画,移居北京后,就和江南的文化圈失去联系。板桥因此鼓励他多利用书画来慰解江南友人的悬念,其中特别提到文思“江南渺音耗,不知君尚存。愿书千万幅,相与寄南辕”,“扬州老僧文思最念君,一纸寄之胜千镒”。

短短几句诗文中,我们已经隐约体会到和尚和士大夫、艺术家的深厚交谊。进一步考察,我们知道文思不仅和图牧山有深厚的交情,实际上还是当时扬州上层社会社交圈的中心人物之一:“文思字熙甫,工诗,善识人,有鉴虚、惠明之风。一时乡贤寓公皆与之友。”“乡贤寓公”纷纷和文思和尚订交的原因,一方面固然是文思工诗文,有深厚的文化素养;另一方面大概是他擅长做一些美食,来满足士大夫挑剔的口腹之欲:“(文思)又善为豆腐羹、甜浆粥,至今效其法者,谓之‘文思豆腐’。”18世纪士绅官僚对饮食的考究,从袁枚的《随园食单》中可见一斑。任何士绅官僚独沽一味的秘方,一旦经过品题,就像诗文一样,在士大夫的交游网络中传布开来。文思的豆腐羹和袁枚食单中传颂的许多名家美馔一样,都是驰名的精致美味,唯一不同的只是出自禅师之手。

对郑板桥来说,和文思的交往,除了诗文、豆腐,还有一层更切身的因缘,那就是文思住的枝上村,正是板桥出仕前读书寄居的所在。在《李氏小园》一诗中,板桥对寄居庭园的雅致,物质生活的贫乏、困窘,以及母子兄弟间的至情,有哀感动人的描述。

板桥在《怀扬州旧居》一诗标题下,注明“即李氏小园,卖花翁汪髯所筑”。清楚指出李氏小园就是他在扬州的旧居。这个院落在东晋时原是谢安做扬州刺史时的宅邸,后来谢安舍宅为寺,成为天宁寺的基址所在,谢安又另外在寺西杏园内枝上村建立别墅,所以板桥在诗中说“谢傅青山为院落”。枝上村既名为村,显然是一个不小的院落。除了文思和尚的禅房正好建在谢安原来的别墅,其他地点分别卖给不同的人做不同的用途。

板桥所住的李氏小园也在枝上村中,这个院落在乾隆初年被汪髯买下来种花。板桥因为和文思和尚同住在天宁寺西边的枝上村,得地利之便,和文思等僧侣建立了友好的关系。这种在寺院紧邻院落中居住,和寺僧建立友善关系的经验,让郑板桥在儒生的认同外,又极力为佛教和僧侣辩护。这一点是和那些坚持儒家本位的理学家的不同之处。但在18世纪的士大夫中,到底有多少人采取辟佛的立场,是值得怀疑的。郑燮在扬州僧寺的经验,反而为我们观察士大夫的生活历史,提供了一个很好的参考架构。

四、对城市的回忆

18世纪的扬州留给后人最强烈的印象,当然是歌舞升平的太平盛世景象。板桥的一些诗作,也明确无误地反映出他所身处的这个城市的光影温热。但更多时候,他是用一种落魄的、文人的眼光,冷冷地看待这些不属于他的尘世的繁华。像是一个疏离的旁观者一样,郑板桥让我们在商人营造的迷离幻境外,看到不第文人的困顿和文化历史的伤感。不论是对困厄生活的写实性描述,或对城市景物的历史想象,郑板桥的文人观点,都让我们在李斗全景式的生活图像,和盐商炫人耳目的消费文化之外,找到另外一种想象城市的方式。加在一起,这些不同的视角呈现出更繁盛和诱人的城市风貌。

落魄江湖载酒行

郑燮在一首题为《落拓》小诗中,直指本心地勾勒出文人生活的要素:“乞食山僧庙,缝衣歌妓家。年年江上客,只是为看花。”虽然背景和人物都显得模糊,但按诸板桥的诗集,却无疑是他个人及所来往的文人群落的写照。

虽然穷困得必须在寺庙里乞食读书,郑燮却不曾放弃扬州所提供的声色之娱。雍正十年,他第一次走访西湖,在无限的美景之中,不禁追忆起扬州轻狂的岁月:

十年梦破江都,奈梦里繁华费扫除。更红楼夜宴,千条绛蜡;彩船春泛,四座名姝。醉后高歌,狂来痛哭,我辈多情有是夫。

从意象上看起来,这些文句有着杜牧“十年一觉扬州梦”的感喟,但更可能是板桥十年落魄扬州的实际感受。对抑郁不得志的画家和声气相求的“我辈”友人来说,在妓院中高歌、狂饮、痛哭,大概是他们对城市记忆中最鲜明的一幕,即使“梦破江都”,他们还不能扫除对扬州繁华景象的深刻印象。

酒榭歌台固然让人流连忘返,但更多时候,郑燮的扬州回忆其实是充满了哀愁和田园风味。对落脚地李氏小园的记叙,就充分反映了盛世儒生的苦况:“小园十亩宽,落落数间屋。……闭户养老母,拮据市粱肉。大儿执鸾刀,缕缕切红玉。次儿拾柴薪,细火煨陆续。烟飘豆架青,香透疏篱竹。贫家滋味薄,得此当鼎。弟兄何所餐,宵来母剩粥。”虽然贫穷,但为了供养老母,无论如何也要拼凑出一些钱买肉。而肉肴固然美味,却只能用来孝敬母亲,弟兄们则落得夜食“母剩粥”的地步。

小园的生活,固然贫病交加,但出生在兴化乡下的郑板桥,倒颇能领略小园的田园风味,并尽量在生活中添加一些文人的情趣:

兄起扫黄叶,弟起烹秋茶。明星犹在树,烂烂天东霞。杯用宣德瓷,壶用宜兴砂。器物非金玉,品洁自生华。虫游满院凉,露浓败蒂瓜。秋花发冷艳,点缀枯篱笆。闭户成羲皇,古意何其赊。

黄叶、秋茶和“品洁自生华”的器物,让幽静的天宁寺院落,在喧嚣的城市生活外,自成洞天。

板桥在考上进士未仕之前,经济状况并没有太多改善,但社会地位却大大提高,结交了一些封疆大吏。其间,他接受了尹会一的赠衣,好整以暇地享受了一次扬州明媚的春光。诗的前两行呈现的仍是寄留僧寺的落魄光景:“落拓扬州一敝裘,绿杨萧寺几淹留。”但摇身一变,却成为漫步堤上的名士:

忽惊雾縠来相赠,便剪春衫好出游。

花下莫教沾露滴,灯前还拟覆香篝。

兴来小步隋堤上,满袖春风散旅愁。

郑燮的城市心情,至此渐渐显出愉悦的色调。但在晚年甜美的回忆之前,板桥未仕前对扬州的记叙,多半都还充满了中年人的哀愁。而这种困顿的哀愁,又不仅是他个人的经验,还扩及到他交游、往来的文人官僚圈。这些人或是具有艺术家豪放不羁的个性,或是失意仕途,转而寄情于诗文书画。透过郑板桥的记载,我们看到了一类和盐商巨富不同的生活形态。

潘桐冈善于刻竹,住在扬州时,和板桥时有往还,同样穷困潦倒:

萧萧落落自千古,先生信是人中仙。

天公曲意来缚絷,困倒扬州如束湿。

空将花鸟媚屠沽,独遣愁魔陷英特。

志亦不能为之抑,气亦不能为之塞。

十千沽酒醉平山,便拉欧苏共歌泣。

潘桐冈虽然志气不为穷困所抑塞,但只能用花鸟技艺取媚世俗的生涯,对无法摆脱士大夫认同的读书人来说,无论如何都是一种挫败。这个时候,欧阳修所营建、苏轼曾宴饮其中的平山堂,就成为遣悲怀的最佳处所。

痛饮、同哭,几乎成为这些落魄文人最具代表性的共通语言:“淮南又遇张公子,酒满青衫日已曛。携手玉勾斜畔去,西风同哭窈娘坟。”张蕉衫是一个贫穷工诗的耿介文人,玉钩斜位于扬州西北,是隋炀帝埋葬宫人的所在。酒满青衫、日暮哭坟,让文人笔下的盛世扬州沾满了愁苦的气息。

即使贵为盐官的卢见曾,一旦贬谪罢官,旧日的风华也变得落寞起来:“楼头古瓦疏桐雨,墙外清歌画舫灯。历尽悲欢并喧寂,心丝袅入碧云层。”

历史与文化之旅

18世纪的扬州固然因为盐商而兴旺,但在郑板桥的诗文中,最能撩动起我们想象的,不是商人所带来的热闹市景和蓬勃的生机,而是千年古城所历经的朝代兴亡和历史沧桑。这种沧桑、兴亡之感,弥漫在对扬州景物和文化活动的描述上。

在一首关于扬州四季景物的长诗中,板桥先是以一种温暖和煦的笔调,将我们带到宛若江南般的初春烟雨之中:

画舫乘春破晓烟,满城丝管拂榆钱。

千家养女先教曲,十里栽花算种田。

雨过隋堤原不湿,风吹红袖欲登仙。

“养女先教曲”“栽花算种田”的描写,让我们想到扬州鼎盛的风月、声色之娱,和扬州人爱花的习俗。不过如果仅止于此,板桥对扬州春光的介绍,其实和一般江南城镇无异。但接下来的萧索秋色,却充满了历史的伤感:

西风又到洗妆楼,衰草连天落日愁。

瓦砾数堆樵唱晚,凉云几片燕惊秋。

繁华一刻人偏恋,呜咽千年水不流。

借问累累荒冢畔,几人耕出玉搔头?

当人们都还贪恋着繁华一梦的时候,饱读诗书的骚人墨客,却不断借着呜咽、荒冢的意象,提醒着人们古城特有的沧桑。而当时序来到寒冬,作者对于今昔、荣枯、贫富的落差,就有更强烈的感触:

江上澄鲜秋水新,邗沟几日雪迷津。

千年战伐百余次,一岁变更何限人。

尽把黄金通显要,惟余白眼到清贫。

可怜道上饥寒子,昨日华堂卧锦茵。

不论是出自对历史的了解,或个人困厄经历的反射,郑板桥似乎随时等待着在盛世中看到幻灭。

同样的主题,在《广陵曲》中再度响起:“隋皇只爱江都死,袁娘泪断红珠子。玉勾斜土化为烟,散入东风艳桃李。”在这首吊古伤今的作品中,唯一没有变化的,大概就是扬州富人日夜颠倒的生活方式:“长夜欢娱日出眠,扬州自古无清昼。”

扬州城西北蜀冈大明寺的平山堂,是扬州重要的文化地标,和红桥一样,是文人雅集的所在,并为诗词创作提供源源不绝的灵感。但在郑板桥笔下,即使是这样一个宴饮欢愉的场合,也摆脱不了历史暗影的纠缠。

诗的开始,还点缀着一幅悠游风流的景致:“闲云拍拍水悠悠,树绕春城燕绕楼。买尽烟花消尽恨,风流无奈是扬州。”但一进入宴集的所在,我们就慢慢领略到文人特有的感伤:“江上落花三十里,令人愁杀冷胭脂。”当豪迈的主人用典当的春衫换来的金樽笑谈告一段落时,鬼魅一般的隋宫冷墓又浮出地表:“野花红艳美人魂,吐出荒山冷墓门。多少隋家旧宫怨,佩环声在夕阳村。”

梅尔清在讨论扬州的旅游历史时,提到清初的士绅官僚,不断地在诗文创作和城市景观建设中,诉诸扬州的历史文化,从欧阳修、苏轼和隋炀帝的遗迹中,重建新的扬州认同,可以说是一个确当的论断。不过放在郑板桥身上,我们会发现在这个借用文化历史来重建城市记忆的过程中,即使同为文人,因为个人经历的差异,在选择历史资源时,也会有不同的偏好。以郑板桥而论,就对隋朝的宫人坟墓,有着近乎偏执的迷恋。即使在平山堂宴集的场合,他的重点也没有放在欧阳修、苏轼所开启的这个文化传承上,而只看到一片荒芜、死寂和败坏。在此,个人的生命历程,其实是和对历史及城市的回忆紧密纠结在一起的。

美好的日子

出仕前靠卖画为生的经验,让板桥的扬州印象呈现消极、悲伤的色彩。但是考中进士后,对家乡的怀念,就变得温馨起来:“但愿清秋长夏日,江湖常放米家船。”“偶因烦热便思家,千里江南道路赊。门外绿杨三十顷,西风吹满白莲花。”等到在北方做官,对案牍劳形的生活感到厌倦后,扬州空灵的景色,就格外显得亲切诱人:“我梦扬州,便想到扬州梦我。第一是隋堤绿柳,不堪烟锁。潮打三更瓜步月,雨荒十里红桥火。更红鲜冷淡不成圆,樱桃颗。”

但是板桥对扬州最美好的回忆,还是罢官归来后,重新以士绅名流的身份加入扬州的社交圈,参与盛极一时的红桥修禊的场景。由卢见曾在乾隆二十二年(1757)主持的这次红桥修禊,规模盛大,参与者多达七千余人。包括戴震、惠栋等知名的考据学派领袖都是座上宾客。郑板桥为了这次扬州文化史上空前的盛举,一共写了八首诗应和卢见曾。

这次的修禊,根据传统在初春三月的瘦西湖畔举行。在板桥的笔下,红桥水岸好像秦淮河畔一样,尽是旖旎的江南景色:“一线莎堤一叶舟,柳浓莺脆恣淹留。雨晴芍药弥江县,水长秦淮似蒋州。”

修禊之日,天色初明,已经有词客不远千里而至。湖上的游船传出歌声,街道上也被来往的骏马、香车点缀得光彩如画:

草头初日露华明,已有游船歌板声。

词客关河千里至,使君风度百年清。

青山骏马旌旗队,翠袖香车绣画城。

十二红楼都倚醉,夜归疑听景阳更。

在这个“广陵三日放轻舟”的文化飨宴中,原本衰败、倾颓的扬州古城,在郑燮笔下得到新生:“别港朱桥面面通,画船西去又还东。曲而又曲邗沟水,温且微温上巳风”的诗句,显示一个几经周折的城市文人,在长期的抑郁彷徨之后,终于能以一种宽阔、明朗的心情,去体会城市生活的无限洞天。

五、结论

乾隆二十八年(1763),垂垂老矣的郑燮再一次在红桥参与了都转盐运使卢见曾的修禊盛会,并在席上碰到了名倾一时的文坛祭酒袁枚。根据袁枚自己的记载,这次的相见,对双方而言,都大有相见恨晚之意。据说板桥在山东任官时,听到袁枚故世的传闻,曾经以足踏地,痛哭不已,传闻再辗转传到袁枚耳中,自然产生了惺惺相惜之情:

兴化板桥作宰山东,与余从未识面。有误传余死者,板桥大哭,以足踏地。余闻而感焉。后二十年,与余相见于卢雅雨席间。板桥言:“天下虽大,人才屈指不过数人。”余故赠诗云:“闻死误抛千点泪,论才不觉九州宽。”

在诗集中,袁枚也同样对两人的红桥之会,表示了相知相惜的意思:“郑虔三绝闻名久,相见邗江意倍欢。遇晚共怜双鬓短,才难不觉九州宽。(君云:‘天下虽大,人才有数。’)”

郑燮对袁枚的仰慕,在《清史列传·郑燮传》中,也略微提及。但近来的某些研究,则对两人的情谊提出疑问。但不论袁枚自己的记叙是否可以毫不保留地采信,也不论双方是否有过互相批评的言辞,两人对彼此的才情各有一定程度的肯定,是不容否认的。

板桥半生蹇塞,充分体会过下层文人的困苦、顿挫,和袁枚悠游畅达的人生经历有很大的差别。袁枚以诗文著称,留下了大量的著述,和板桥以书画传世的艺术家身份,也有所区别。但两人一前一后(郑板桥死于1765年,袁枚则从1716年一直活到1798年,几乎横跨了整个18世纪),同样以文人/官僚的身份,为18世纪士大夫的生活类型,提供了明显有异于正统儒生的例证。

袁枚的天赋才华,以及顺遂富足的人生经历,让我们几乎可以忘掉他的时代背景,而直接与明末江南的颓废文人传统(如张岱)连接在一起。但当我们反过来,用对18世纪的刻板印象(文字狱、考据、礼学、道德保守主义)来衡量袁枚一生的思想史意涵时,却可以发现他多彩多姿的生活,其实还是有着让我们重新评价18世纪社会的“时代意义”。

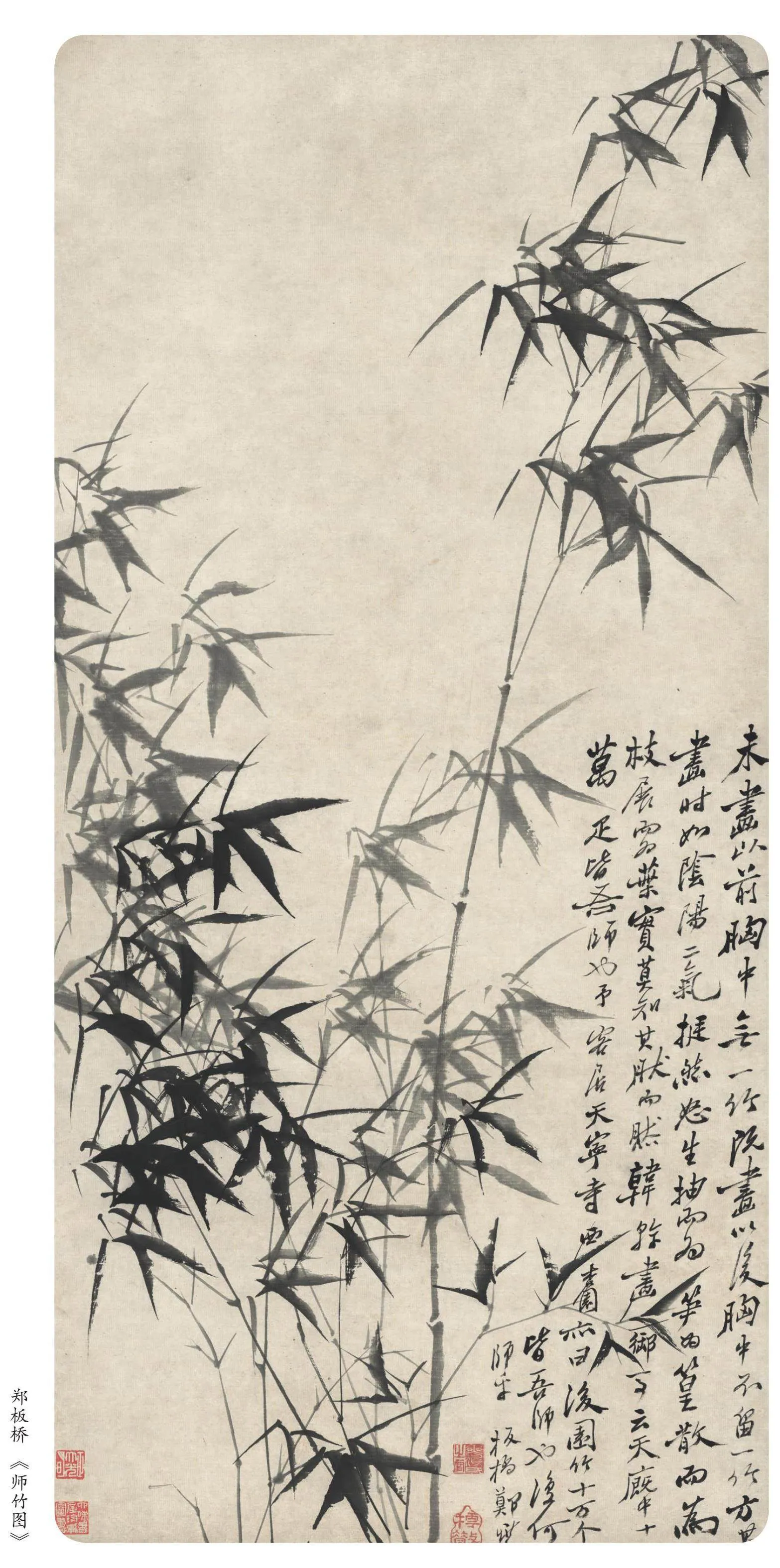

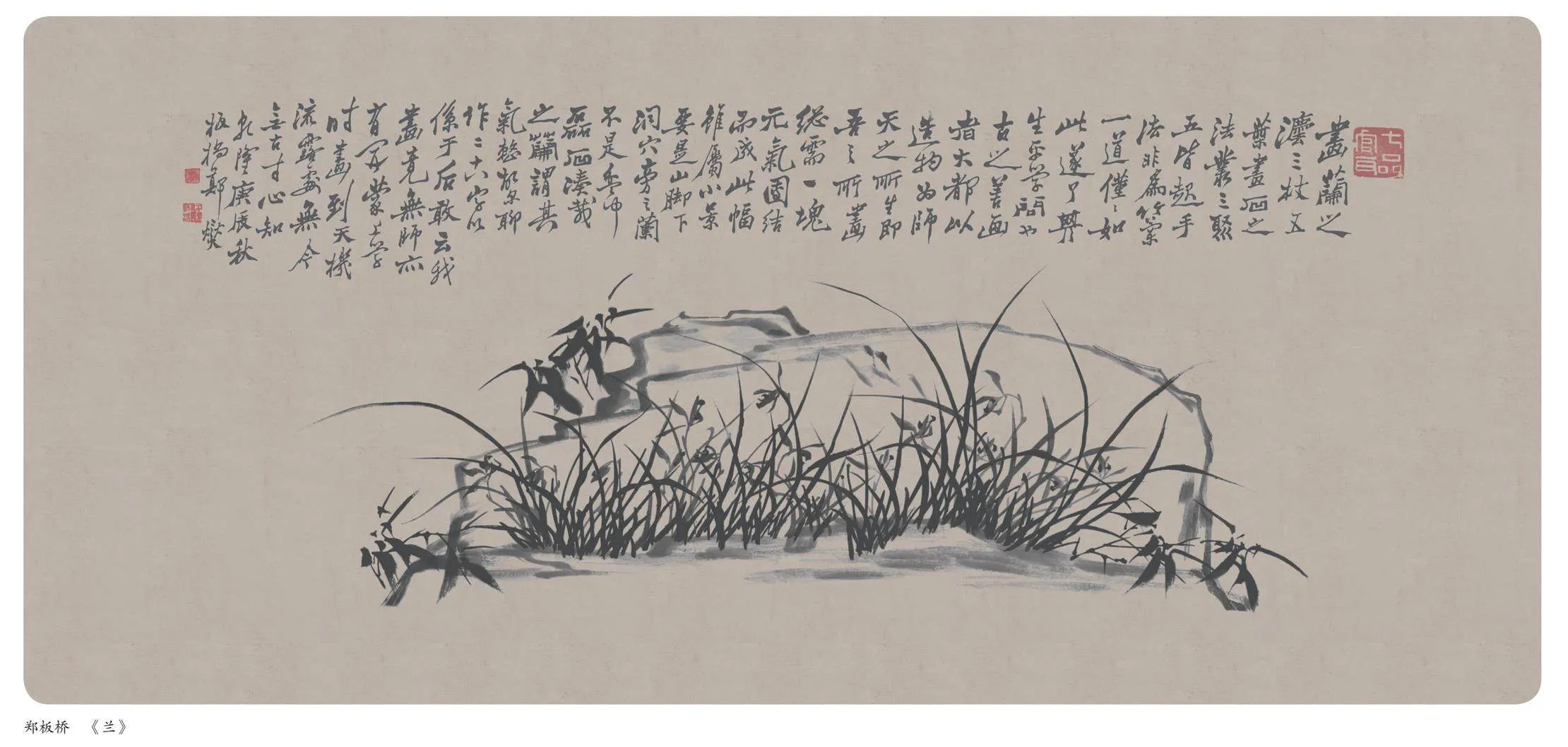

相形之下,郑燮的生平似乎留下了更多18世纪扬州的特殊烙印。如果不是靠着盐商撑架起的盛世江山,郑燮大概连“十载扬州作画师”的黑白局面都难以维持。正因为盐商的附庸风雅(或雅好风流),郑燮这一类的扬州画师才能“将他们的文化精品转化成商品”,甚至堂而皇之地为自己的书画定出“润格”,时代和地域的影响,在此清晰可见。

不过郑燮虽然靠着盐商带来的商业环境,得以在城市的一隅郁闷地生活,但他对商人及商业文化的无孔不入,却有强烈的批评。这种既受商业文化的影响,又对商人主导文化发展感到忧心的矛盾情结,在扬州学派的学者身上也可以看得出来。Finnane的研究就指出:扬州学派的学者一方面接受盐商的资助,一方面又透过联姻、教育及官僚的奖掖,建立了一个属于学派自身的认同,并与商人维持一定的距离。所以整体而言,我们可以看出扬州的知识、文化阶层,一方面受到商业发展的密切影响,一方面又希望在庸俗的商业文化之外,保持士大夫的认同。

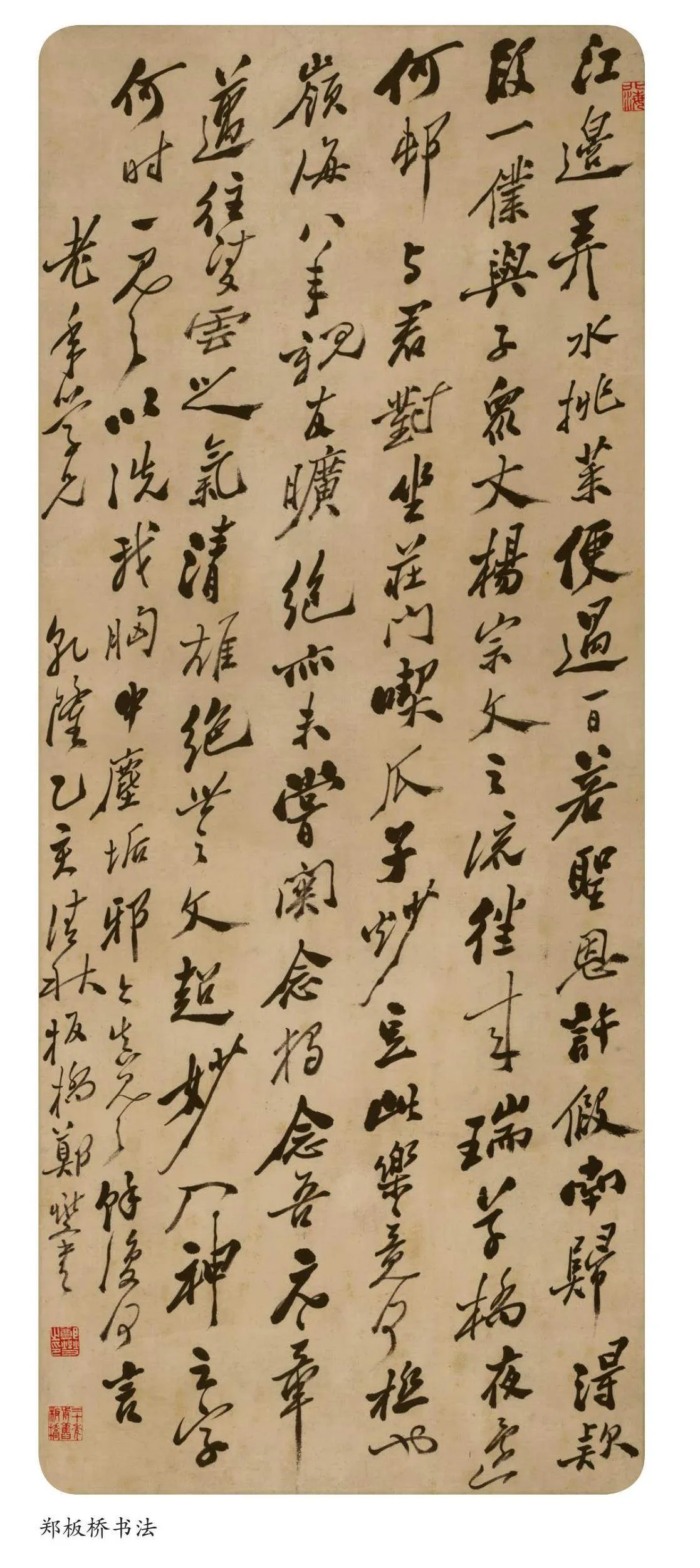

郑板桥穷困潦倒的前半生,固然可能有助于建立他的文人认同,或对商业文化的批判;但更重要的,还是透过书画、诗文营造出图像鲜明的文化、历史意境,以彰显他和城市流行品味的差异。这种对士大夫/文人品味的坚持,在他刻意选择用赭墨代替胭脂,用经书对抗古董的姿态中,得到极致的发挥。

袁枚透过他的情欲论述和生活实践,丰富了18世纪士大夫生活的面向。郑燮虽然比袁枚更坚持对儒家价值观的认同,但也同时在主流的学术思潮之外,展现了更多在富庶的城市中生活的可能面貌。这些生活史中的不同面貌,在思想史家看来,也许显得细琐而浮泛,但对我们重新建构盛清之世的中国社会,却有不可轻忽的重要价值。

(选自《恋恋红尘:明清江南的城市、欲望和生活》)