我们的“跨界”思政课

【摘 要】大中小学思政课一体化建设对于更好地全面落实立德树人根本任务具有重要作用。在区域推进大中小学思政课一体化建设的实践中,以“议题式教学,同专题异构”的方式,展开研讨活动,并通过跨领域研读课标、跨学科审视教材、跨地域开发课程等举措,为提升思政教育的实效性、连贯性和系统性提供理论支持与实践参考,促进学生全面发展,培养具有良好思想品德和社会责任感的新时代人才。

【关键词】思政课一体化 议题式教学 区域课程开发

2019年,习近平总书记主持召开学校思想政治理论课教师座谈会,提出“统筹推进大中小学思政课一体化建设”。这一年,是许多人心中的“思政元年”,也是武汉江岸教育思政教师的“思政元年”。区域思政教研团队运用跨界思维,通过参与教育部大中小学思政课一体化建设共同体项目,有效推进了区域大中小学思政课一体化的“江岸实践”。

一、跨界研讨—用议题式教学实现破冰

打破大、中、小等各学段教学壁垒,实现思政课教学的一以贯之,是思政课一体化建设的难点。在华中师范大学马克思主义学院的牵头引领下,我们通过“议题式教学,同专题异构”的方式,利用议题式教学模式中议题和任务相互作用、融合生长的特点,展开一系列议题式教学模式指导下的大中小学思政课一体化研讨活动。我们的集体备课研讨,一般分为三个阶段。

1. 第一阶段:集中研讨,确立议题

所有学段教师聚集在一起共同备课,根据思政课一体化的议题进阶线和任务进阶线(见表1),围绕专题,确定各学段的核心议题。

以“构建人类命运共同体”专题为例,小学阶段,以“什么是人类命运共同体?有何作用?”为核心议题;初中阶段,以“构建人类命运共同体,少年如何行动?”为核心议题;高中阶段,以“构建人类命运共同体为何是人间正道?”为核心议题;大学阶段,以“中国为什么能提出人类命运共同体理念?这一理念又体现了怎样的理论创新和实践智慧?”为核心议题。各议题之间相互衔接,层层递进,螺旋上升。在明确各学段议题目标的基础上,再分学段进行教学的细化与优化。

2. 第二阶段:分级建构,完成设计

在明确各学段核心议题的基础上,分学段展开独立教学设计。仍以“构建人类命运共同体”为例,小学阶段的思政课,关键在启蒙,在明确小学阶段的“启蒙意义的初识之议”是以初识性的议题为纽带,在讨论和游戏活动中启蒙道德情感,引领少儿成长[1]的基础上,我们将启蒙之议的教学内容和方法锚定于初级层,关注议题的启蒙性、认知的初识性、情境的简单化和活动的游戏化,设计了如下教学环节。

环节一:微游戏—地球生存大考验

学生通过地球生存大考验游戏活动,懂得“地球人,过不同,命相共”的道理。

环节二:微评论—当灾害来临之时

学生在天灾人祸等全球性问题的时事评论中明白“地球人,域不同,运相济”的道理。

环节三:微探究—“成绩单”里有发现

学生在中国构建人类命运共同体行动成绩单的探究活动中,认同“大中国,有构想,敢担当”的作为。

环节四:微倡议—守护家园共行动

学生在守护家园手拉手的建言献策行动中,发出“小伙伴,手拉手,护家园”的倡议。

设计充分体现小学思政课教师在教学时,要将议题设置在现象、意义和点子等初级和具有启蒙意义的问题上,重点引导学生掌握最基本的道德与法治学科常识,通过创设简单情境,让学生在多个个体的多点思维结构中学会简单的理解、应用与迁移,并通过游戏化的活动,引导课程走向儿童的内心和本真的特点。

3. 第三阶段:再次合议,协调优化

各学段教师在完成本学段教学设计的基础上,解说各自设E7w6oHA1zc6ezSgtM0FW2w==计,通过对彼此案例的了解,调整有冲突的教学内容,增强相邻学段间的上下衔接,优化本学段教学设计。

在“构建人类命运共同体”专题的一体化教学实践中,小学阶段主要体现“启蒙意义的初识之议”,初中阶段关注“成长意义的基本常识之议”,高中阶段落实“认同意义的常识之议”,大学阶段则聚焦“担当意义的理论之议”。在前文提到的小学案例基础上,其他学段阶梯式呈现了其议题式教学。

初中阶段,以基本常识性的议题为纽带,在讨论和体验活动中筑牢学生思想基础,助力少年成长。学生在电影评论员的角色体验中了解中国构建人类命运共同体的行动,在时政辩论中明晰跨国援助的意义,在少年行动派的方案设计中践行构建人类命运共同体的理念。

高中阶段,以常识性议题为纽带,在讨论和探究活动中帮助学生增强政治认同,提升政治素养。学生在“时代之问”中了解构建共同体的背景,在“中国之行”中了解并在“模联之辩”中认同构建人类命运共同体的中国方案。

大学阶段,以理论层面的议题为纽带,在讨论和研究活动中增强学生使命担当,有效融入建设事业。通过搜索中国话语,认识人类命运共同体的理念创新的过程;通过讨论中国方案,探究人类命运共同体理念的中国智慧;通过青年担当活动,鼓励学生参与完善构建人类命运共同体的“倡议谱系”。

在实践中,围绕一个具体专题的教研,不同阶段的研讨有时会展开多次。一次又一次的研磨,才能彻底打破学段间的壁垒,实现有效“破冰”。

二、跨界重构—有效实现教学的认知迭代

大中小学思政课一体化建设项目的专题研究也能有效指导不同学段的思政课教学,为之带来革新与改变。

1. 跨领域研读课标

思政课教师备课时,读教材往往仅聚焦眼前的某一课、某个单元。“一体化”的视角帮助教师勇敢打破固有思维,用更高的站位、更广的视角审视《义务教育道德与法治课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)、审视教材。通过区域教研活动,教师学会了对标“五位一体”的总体国家布局,厘清了新课标中学科核心素养与国家五个建设方面的关系。比如,核心素养中的“政治认同”对标总体国家布局中的“政治建设”;“法治观念”对标“法治建设”;“道德修养、健全人格、责任意识”等核心素养,则对应“社会建设”“法治建设”等多个维度。明晰学科核心素养体现的国家意志,也进一步强化了思政课教师对思政课落实立德树人根本任务关键课程的认识,提高了学科站位。

2. 跨学科审视教材

思政课涉及的知识范围十分广泛—除道德知识外,还涉及政治、历史、地理、法治、中华优秀传统文化以及生活的方方面面,多学科、多领域的知识成为本课程的教学基石。这对思政课教师的知识结构、认知水平和教学艺术提出了更高的要求。义务教育阶段的道德与法治教材遵循同心圆放大理论,以“成长中的我”为原点,将学生不断扩大的生活和交往范围作为建构课程的基础,将这些不同学科的知识蕴含其中,在强化课程设计整体性的同时,注重教育主题的螺旋上升。

参与大中小学思政课一体化建设项目的实践研究活动有助于小学思政课教师提升理论水平,拓宽教学视野和格局。基于思政课程的跨学科属性,教师们学会了在解读同一话题不同学段的教学内容时,通过“俯视”“仰视”与“环视”不同学段、不同学科的教材,有效增加自己的知识储备。

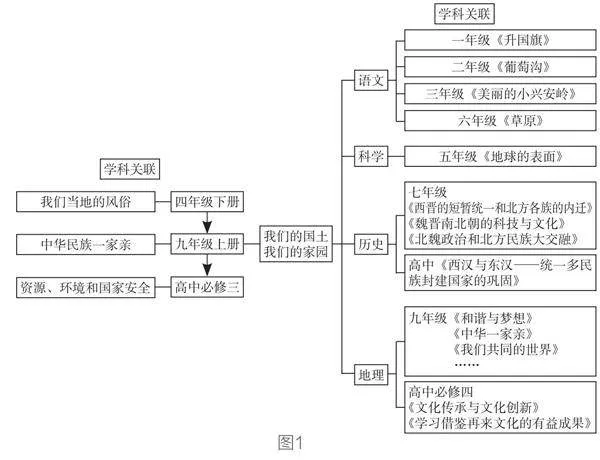

以小学五年级上册“我们的国土 我们的家园”内容为例,新课标在学业质量描述中明确提出“知道祖国领土神圣不可侵犯(政治认同、法治观念)”。基于政治认同和法治观念的核心素养目标导向,教师自主学习了《大中小学国家安全教育指导纲要》的相关内容,进一步明确,我国的国土安全包括领土以及自然资源、基础设施安全等方面,核心是指领土完整、国家统一,边疆边境、领空、海洋权益等不受侵犯或免于威胁的状态,是国家生存和发展的基本条件。在此基础上,拓展延伸阅读各学科教材的相关内容(见图1)。

本课教学目标为:

1.通过地图探究,掌握国土安全的基本内涵,了解领陆、领海、领空的概念,增强国土安全意识。

2.知道台湾自古以来是我国领土不可分割的一部分,祖国的领土神圣不可侵犯,增强爱国主义情感。

其中,教学重点为知道祖国的领土神圣不可侵犯,难点是掌握国土安全的基本内涵,树立国土安全意识。为达成上述教学目标,教师设计了三个层次的活动。

活动一:地图探究—祖国国土真辽阔

学生在“用脚步丈量中国”的活动中,从校园、公园到所在的城市,再到省、国家、世界,不断变换视角,感知祖国幅员辽阔。

活动二:拼图游戏—行政区划我知晓

先借助改编版歌曲《小苹果》,学生进行行政区划拼图活动,从中梳理自治区、直辖市、特别行政区等,再随着《我的战鹰绕着宝岛飞》的歌声,借由人民解放军战斗机飞行员视角带学生俯瞰台湾山脉,激发学生盼望祖国早日统一的爱国情感。

活动三:行为判断—国土安全我守护

通过“地图缺省”的真实案例,巩固十段线等国土知识,增强学生守卫国土安全的意识与习惯。

结合小学生的年龄和兴趣特点,教师在活动中采用歌曲烘托、游戏互动、案例思辨等多种形式激发学生的爱国情感,增强学生的国土安全意识,最终帮助学生达成坚定信念—我们伟大祖国的每一寸领土都绝对不能也绝对不可能从中国分割出去!让我们共同筑牢国土安全的铜墙铁壁!

3. 跨地域开发课程

思政课的终极目标是促进学生作为“人”的成长。生活地域的差异性,可以为思政教育带来鲜活的素材和碰撞的火花。充分挖掘本地区的思政教育资源,有助于学生从这些印迹中更真切地感受历史。大中小学思政课一体化建设项目中,我们也开发出不少“生活中的思政课”“场馆里的思政课”。

例如,江岸区在中国共产党建党百年之际,立足儿童视角,讲好红色故事,推出30节党史微课。低段聚焦革命人物,以“寻、晒、颂、听”等形式,带领学生从儿童视角认识伟人与英雄,用典型的故事感动学生,让人物形象在学生眼前“鲜活”起来。中段立足儿童视角,聚焦红色研学,寻访红色场馆,顺着红色足迹,汲取红色精神,走实走心学党史。高段讲述百年征程中的重大事件,从中国共产党的建立到二万五千里长征,从抗日战争的艰难险阻到抗美援朝的艰苦卓绝,从新中国成立时的一穷二白到今天的世界瞩目,童眼看党史,党史动人心。

整组微课力求实现几个突破:一是尽可能讲学生感兴趣、能听懂的党史微课,也就是站在儿童视角设计,充分激发儿童的学习兴趣。二是尽可能讲学生身边的红色故事,充分挖掘江岸区的红色教育资源。三是不同年段互为补充,从典型人物到红色场馆,再到关键历史事件,形成一个立体的党史教育课程体系。

例如,抗日战争是中国革命史上中国人民反抗外敌入侵持续时间最长、规模最大、牺牲最多的战争。教师在执教这一部分内容时,选择从本地区的路名引入,带学生一起在“道路名中识英雄”。

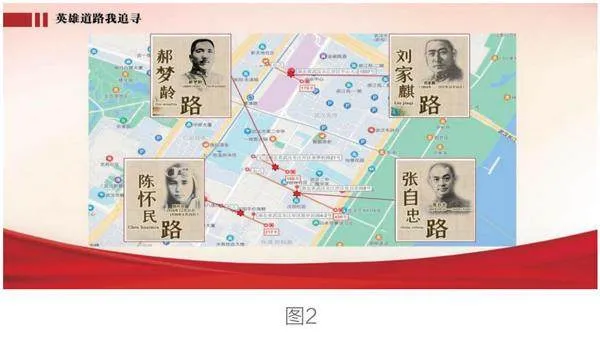

师(出示图片,见图2):同学们,在我们生活的城市中,有不少以抗日英雄名字命名的道路,我们江岸区就有一些。课前让大家去了解,你们有哪些收获?

话题一出,立即引发了学生的积极反馈,学生们纷纷踊跃发言:“我知道有郝梦龄路。”“我知道张自忠路。”“我还知道刘家麒路和陈怀民路。”“这几条路挨得很近,我家就居住在那里,这些道路我很熟悉,但没想到这些人都是抗战英雄。”

师追问:有谁知道他们的英雄故事,给我们介绍一下?

生1:我知道陈怀民的故事。他是一位空军,在武汉空战中,他的战机先击落一架敌机,又受到5架敌机的围攻。他的飞机油箱着火,本来可以跳伞求生,但他放弃了求生机会,开足马力,撞向最近的敌机,与敌人同归于尽。

生2:我还记得他曾经这样说过:“每次飞机起飞的时候,我都当作是最后的飞行。与日本人作战,我从来没想着回来!”

生3:张自忠将军是中国抗日战争时期牺牲在战场上的最高将领,先后参与过临沂保卫战、徐州会战、武汉会战等著名战役。

生4:我还了解到—新中国成立后,中央人民政府追认张自忠将军为革命烈士,他也是“100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物”之一。

师小结:武汉作为英雄之城,以英雄名字命名路牌,成为城市永不褪色的纪念碑。这些路名饱含着武汉人民对那些为和平洒尽热血的英雄的缅怀之情,是武汉不可多得的文化遗存,是活着的城市记忆。

在这个案例中,教师先从学生熟悉的生活环境导入,通过引导学生探究校园周边的路名、挖掘身边的抗日英雄,快速拉近了学生与抗日战争这段历史的距离。

当然,仅仅到此是不够的,顺着这个教学思路,教师还可以带领学生探访更多武汉“红色记忆”,如“为什么每年10月25日城市上空要拉响防空警报?”“为什么会在我们的校园里摆放一座孩子剧团的雕像?当年,小团员们在武汉为抗战做了些什么?”这些问题不仅可以有效激发学生了解历史的兴趣,还可以拓展他们对抗战史的认识。

同样是抗日战争话题,不同地区的教师可以选择不同的“事实性知识”作为触发学生学习的“导火线”。沈阳的学生,记录着“九一八事变”的残历碑更容易引起他们的历史共鸣;南京的学生,一定不会忘记侵华日军在南京所犯下的罪行;西安的学生,则可以在他们生活的城市中找到“西安事变”的第一手资料。

由此可见,学习革命传统知识,可以让学生从身边的人物、事物开始,感受和发现过去与现在的联系。这些“事实性知识”一旦呈现在学生的面前,就会唤起他们的经验,令他们重新关注未曾留意的事物,发现红色历史就在自己的身边,从而产生探索红色历史的兴趣和愿望。

真正的知识理解与人的生活和经验是具有联系的,知识所传达的思想和情感,与个体生活经验链接,有助于个体经验的改造,并使得经验对“人生有一种持久的意义”[2]。因此,小学道德与法治中的历史传统教育不能仅靠“打卡”等看起来热热闹闹的形式,而要在蓬勃的情感与深刻的理性之间找到平衡点和触发点,挖掘知识中学生感兴趣的内容,用学生听得懂的多样方式,深入浅出地将革命历史知识、爱国主义情怀等融会在一起,有效串联于真切的情感与体验之中,即来源于学生生活,又能影响学生的未来生活,这样才可能让他们从小产生爱国情感,坚定理想信念,内化民族精神,形成政治认同,从而有价值地成长。

在大中小学思政课一体化共同体建设中,我们以跨界思维,打破固有学段壁垒;以跨界方法,重构思政课堂教学;以跨界行动,激活学生思政课堂的有效学习。这条跨界之路,我们将继续且思且行。

参考文献

[1] 沈雪春.思政课议题式教学论[M].西安:陕西师范大学出版总社,2023:1.

[2] 殷鼎.理解的命运[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1988:237.

(作者单位:武汉市江岸区小学教研室)

责任编辑:胡玉敏