基于城市与家庭双视角的智慧养老社会福祉研究

【摘 要】 随着老龄化的日益加剧,当前养老服务资源呈现出“低供给-高需求”的局面,为缓解养老服务的供需失衡问题,智慧养老应运而生。数字化浪潮一方面催生了智慧养老,为提高家庭养老服务供给效率提供了新思路;另一方面也让部分老年人面临“数字鸿沟”,对数字化技术望而却步。同时智慧城市的发展也提高了城市数字化水平,影响老年人的生活质量。在此背景下研究智慧养老与老年人福祉的关系有助于帮助老年人跨越数字鸿沟,提高老年人在数字化时代的社会福祉。文章基于城市与家庭的双重视角,利用CLASS 2020的调查数据,以老年人的生活满意度作为社会福祉的衡量指标,使用多层Logit模型作为基准模型探讨智慧养老与老年人社会福祉间的关系。研究结果表明:在家庭视角下,家庭智慧养老的可及性、应用性及拓展性显著提升老年人的生活满意度;而在城市视角下,城市服务数字化水平与老年人生活满意度呈显著正相关,城市治理数字化水平与老年人生活满意度呈负相关关系。异质性分析结果表明:基于城市的视角,智慧养老的可及性在数字化水平较低的城市中对老年人生活满意度的影响更为显著,应用性与拓展性则是在数字化水平较高的城市中影响更显著;基于老年人个体的视角,智慧养老对居住地区为乡村、心理韧性水平更低的老年人的生活满意度影响更为显著。此外,研究发现智慧养老可以通过拓展老年人的亲情、友情社会网络的方式提升老年人的生活满意度。因此城市发展应分阶段进行智慧养老治理:在数字化水平较低的城市注重智慧养老的可及性接入;在数字化水平相对更高的城市普及智慧养老的应用性与拓展性。在数字化、智能化发展的同时应关注包含老年人在内的数字弱势群体,尤其关注老年人中的数字弱势群体,并呼吁老年人通过智慧养老合理拓展其社会关系,实现社会福祉的提升。同时鼓励适宜不同老年人群体的智慧养老,使智慧养老能够顾及老年人数字能力与使用场景、满足老年人真实需求,实现老年人福祉的提升及智慧养老的可持续发展。

【关键词】 智慧养老;生活满意度;数字城市;智能家居;老年数字鸿沟

【中图分类号】 C913.6 【文献标志码】 A doi:10.16405/j.cnki.1004-129X.2024.06.008

【文章编号】 1004-129X(2024)06-0112-17

第七次全国人口普查数据显示截至2020年底我国65岁及以上老年人口已达1.9亿人,占总人口比例达到13.5%。“少子化”结构逐渐成为我国老龄化的加速器,“空巢化”现象成为老龄化的放大镜。一方面,我国已是世界上老龄化程度较高的国家之一,高速的老龄化带来了养老需求的大幅增长;另一方面,在当前的养老模式下,高质量养老服务的有效供给不足,形成了“低供给-高需求”的格局。[1]在此背景下,现代科技的迅猛发展为解决目前养老服务资源供需失衡问题提供了解决思路:用智能技术、现代科技为养老服务提供支持,提升服务供给效率、供给水平。2010年IBM正式提出建设“智慧城市”的愿景,在此背景下发展出“智慧养老”概念:利用现代科学技术使老年人在生活起居、安全保障、医疗卫生、学习分享等生活的各方面得到提升,让老年人过得更幸福,更有尊严和价值。[2]随着数字技术、智能化终端在我国的普及,互联网等通信技术以及更具针对性的智慧助老、智慧养老设备逐渐出现在老年人家中,为老年人的养老生活提供保障。[3-4]然而,数字化时代也带来了愈发严重的“数字鸿沟”问题。数字能力相对薄弱、身体机能水平相对较低的老人在使用智慧养老相关服务时可能面临更为庞大的“数字鸿沟”。[5-6]因此,探究家庭智慧养老是否能够有效提高养老服务供给效率,提升老年人的生活水平,使老年人过得更具价值感与幸福感,对解决我国养老资源供需失衡问题有着重要意义。

数字技术的发展催生着智慧城市。作为智慧养老提出的概念背景以及智慧养老所依赖的环境,智慧城市自2012年在我国部分城市实行建设试点,目前已有290个试点城市。智慧城市的发展加速了城市的工业化、城镇化与信息化的融合,为城市的基础设施、城市服务、城市治理等社会各领域带来智能化的变革,[7]也深刻影响着城市居民的福祉,给居民带来幸福感的提升。[8]然而,智慧城市发展同样伴随着风险:智慧城市相关服务渗透到城市居民生活的各方面,规模不断扩大的设备、用户、服务种类将可能造成智慧城市的“数据拥堵”以及老年数字鸿沟的进一步加深。[5][9]老年人作为城市居民的一部分,其生活也将受到智慧城市建设的冲击。随着年龄的增长,居民的生活环境逐渐取代工作环境在生活中占据的比重,年龄较大的居民更有可能对所处的生活环境产生依赖,这种情况被称为“环境顺从”,[10]因此智慧城市建设更容易影响老年群体的福祉。本文研究智慧城市对老年人福祉的影响,希望明确老年人和城市居民对于智慧城市建设以及家庭智慧养老的外部性影响,有助于提高智慧城市建设的可持续性,帮助老年人融入数字化时代、跨越数字鸿沟,提高老年人在数字化时代下的社会福祉。

一、文献回顾与研究假设

(一)文献回顾

目前已有相当丰富的关于居民幸福感的研究,它们通常基于家庭或城市的视角开展研究。现有的关于智慧养老的研究更多地站在家庭的视角探究智慧养老对老年人的影响;基于城市视角的研究更多关注城市数字化转型对全体居民福祉的影响。在家庭智慧养老层面,目前国内外研究主要基于老年人使用的智慧养老工具展开,并可将研究中的智慧养老工具分为两类:一是基于互联网及一系列老年人日常使用的应用程序,二是如智能穿戴设备、智能助浴机、智能监控等基于物联网的智能助老设备。已有丰富的文献表明老年人使用互联网能够有效提升其心理健康水平,[11]使用人际交往类的功能有助于扩大老年人的社会网络,进而降低老年人的孤独感、[12]加强社会支持、减轻社会隔离感,[13]提升生活幸福感,[14]同时,使用智能手环等穿戴设备的老年人在身体健康水平、心理健康水平、社会适应能力等多个关键指标上均有显著改善。[4]然而这并不代表现有的智慧养老都能提升老年人的福祉。有研究指出老年人使用互联网进行社交和娱乐活动能够显著正向提升老年人的生活满意度,进行学习活动则有显著的抑制效应,[14]使用被动社交媒体获取信息时,面对向上比较的不足,容易引起社会比较与嫉妒,最终负向影响生活满意度。[15-16]过度频繁地使用互联网也会缩小老年人社交规模,加重老年人抑郁水平与孤独感,[17]增加老年人网络成瘾的可能性,最终“迷失”在虚拟世界中。[18]

在智慧城市层面,现有研究指出智慧城市的建设将促进当地电子政务的发展,显著提高居民的生活幸福感。[8]同时,智慧城市加速了城市的工业化、城镇化与信息化的融合,为城市的基础设施、城市服务、城市治理等社会各领域带来智能化的变革,[7]造成了城市层面之间环境的差异,对居民的生活产生了差异化的影响:对老年群体而言,居住在人均GDP更高、收入不平等水平更低的城市能够获得更高的认知健康水平;[19-20]在城市化率较高的城市中生活的老年人认知健康状况也将维持在更高的水平,而数字化水平较高的智慧城市往往与更高的人均GDP、更高的城市化率相关。[21]此外有学者发现城市与乡村的老年人使用互联网对生活满意度产生的激励效应存在差异;[22]同时,智慧城市建设对低收入群体、居住在人口300万以下城市的群体影响效应并不显著,不能有效提升其生活幸福感;[8]而从全球来看,一些典型东亚城市虽有较高的城市智慧水平,但城市居民所表现出的幸福感却并不与如此高的城市智慧水平呈现正相关。[23]

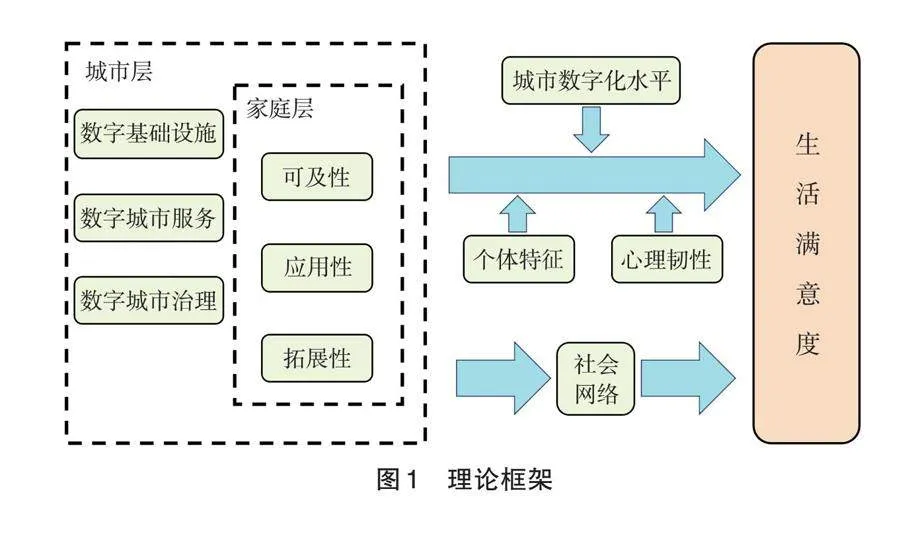

现有关于智慧养老的研究大多局限于家庭的视角,忽略了不同城市间的影响;而基于城市视角的智慧城市研究大多忽略了以老年人为代表的数字弱势群体。本文在研究视角、研究主体和研究内容三个方面有所创新:在研究视角方面,选择基于城市与家庭的双视角进行对智慧养老的探讨。目前的研究在家庭层面主要关注了智慧养老对于老年人健康水平、抑郁程度、孤独感、生活满意度等方面的影响以及影响的路径。然而家庭智慧养老对老年人生活满意度的影响处于智慧城市建设的环境中,且智慧养老概念的提出本身基于智慧城市概念的大背景下,不能忽略智慧城市而仅谈智慧养老。在研究主体方面,探讨宏观层面智慧城市建设的影响时,将数字能力薄弱的老年人作为研究主体。相较于中青年群体,老年人群体易受环境影响,当下鲜有研究关注在智慧城市建设的背景下,家庭智慧养老对老年人福祉的影响;基于城市视角,老年人作为城市中的数字弱势群体,面临着日益严重的数字鸿沟,应该受到关注。在研究内容方面,本文将老年人的生活满意度作为被解释变量。智慧养老的最终目的是让老年人过得更幸福,更具尊严和价值。[2]传统的马斯洛需求层次理论(Maslow's Hierarchy of Needs)将人的需求自下而上分为了五个等级,并提出人的需要有自低级向高级发展的过程,[24]老年人生活幸福感是更为高级的需要,更是智慧养老的最终目的。而在衡量老年群体的主观幸福感方面,生活满意度是判断老年人是否成功实现积极老龄化的重要依据。[25]因此,本文将基于城市与家庭的双视角,关注智慧养老对老年人生活满意度的影响,探究数字化时代背景下智慧养老与老年人社会福祉之间的关系。

(二)研究假设

首先在家庭层面,本文基于陆杰华等人的研究,将老年人的家庭智慧养老水平定义为老年人对家庭智慧养老设备的使用情况,具体包括可及性、应用性、拓展性三个方面。可及性指智慧养老在老年人家庭中的普及情况,应用性指老年人家庭中对智慧养老的使用情况,拓展性则是指老年人家庭除使用基本的智慧养老外,对更为智能的养老设备的使用情况。根据相关研究,互联网等智慧工具的使用有利于老年人跨越数字鸿沟,提高其身心健康及生活满意度。[26]此外,根据效用论,消费者使用商品满足需求时,将得到基本欲望的满足及生活幸福感的提升。在可及性方面,家中普及互联网能够帮助老年人实现积极老龄化,促进社会参与,[27]降低老年人孤独感,[12]提升老年人幸福感;[14]在应用性层面,使用移动互联网应用中人际交往类的功能有助于老年人扩大社会网络,降低孤独感、[12]加强社会支持、减轻社会隔离感,[13]提升生活幸福感等,而使用学习类的功能时则会抑制生活幸福感,[14]使用被动社交媒体类的功能可能引起老年人的向上社会比较,降低生活满意度。[15-16]更具体而言,使用智能健康管理程序对老年人有显著且积极的影响,[28]使用短视频、微信等应用程序可以促进老年人身心健康水平的提升,[29]而过于频繁地使用互联网也可能导致老年人网络成瘾,反而提升其孤独感;[18]在拓展性层面,配备较先进的智能穿戴设备能够有效提升老年人多个关键的健康指标,[4]而当下种类繁多的智能设备未必能满足老年人的真实需求,未必能实现老年人对智能设备的充分利用。[30]家庭智慧养老对老年人身心健康、生活幸福感有着不可忽视的影响。以上丰富的研究成果表明家庭智慧养老分别能从可及性、应用性、拓展性方面影响老年人的生活满意度。据此,本文提出以下假设:

H1a:提升家庭智慧养老的可及性能够显著提升老年人生活满意度。

H1b:提升家庭智慧养老的应用性能够显著提升老年人生活满意度。

H1c:提升家庭智慧养老的拓展性能够显著提升老年人生活满意度。

其次在城市层面,本文根据新华三集团发布的《中国城市数字经济指数(2020)》划分标准,以城市数字化指数衡量智慧城市的建设水平,从城市的数字基础设施、数字城市服务、数字城市治理三个维度进行测度。数字基础设施指的是城市数据及信息化基础设施得分,主要考察固网宽带、5G试点、政务云以及城市大数据平台的建设及应用情况;数字城市服务考察了教育、医疗、交通等八大领域服务的数字化水平;数字城市治理则是考察公安、信用、市政、应急等领域的城市治理数字化水平。现有研究表明城市数字化的发展对居民(尤其是老年人群体)福祉存在双向影响:一方面,城市数字化水平的提升能够提高城市的运行效率,在民生服务方面的普及也将提高城市的服务质量,老年人作为城市居民的一部分,能够切实地享受到城市数字化水平提升带来的效益;另一方面,城市数字化水平的提升可能导致以老年人为代表的数字弱势群体被排斥与边缘化,最终降低他们的主观幸福感。[31]

具体而言,在城市数字基础设施与服务水平方面,现有研究大多证实了其对居民主观幸福感正向的影响,基础建设与民生领域数字化水平的提升提高了如公共交通、政府部门等服务的运营水平,[32]能够提高城市服务的供给质量与效率,或是从促进就业的角度提升当地居民的生活幸福感;[8][33]然而,在城市数字治理方面,许多研究持有数字治理水平与老年人生活满意度负向相关的观点。在公安领域,数字治理水平的提升伴随着新型诈骗方式的层出不穷,也导致以老年人为代表的数字弱势群体常因信息鸿沟而陷入各类电信诈骗中;[34]在市政领域,曾经的健康码、出行码等使部分操作不熟练或不会使用智能手机的老人在疫情防控期间出入公共场所感到无所适从,甚至选择闭门不出,导致部分需求不能得到及时解决,[35]以上这些原因将导致老年人生活满意度的降低。上述现象的出现源于数字弱势群体缺少足够的数字技能而不能享受数字化的便利。城市治理的数字化通常更关注治理效率以及主流市场的需求,而忽略数字弱势群体的障碍,进一步降低他们的主观幸福感。[32]基于上述理论分析,本文在控制了家庭层面的智慧养老水平后,提出以下假设:

H2a:城市层面的数字基础设施水平正向影响老年人生活满意度。

H2b:城市层面的数字城市服务水平正向影响老年人生活满意度。

H2c:城市层面的数字城市治理水平负向影响老年人生活满意度。

我国幅员辽阔,城市间数字化发展的水平参差不齐,这将导致不同城市在家庭智慧养老的可及性、应用性、拓展性上的关注点不同。依据先前学者的研究结果,在数字化水平不同的城市之间、同一城市的城乡之间均存在着“数字鸿沟”, [14]数字化程度更高的城市容易形成智慧养老规模效应,老年人使用智慧养老后能够在社会影响范围内为亲友提供智慧养老的正向宣传、支持帮助,提升其数字能力;[36]且新兴的智慧养老技术、交互友好的智慧养老设备更有可能出现在智慧程度更高的城市,这些城市相对而言具备更为开放的智慧养老环境,[30]影响着家庭层面智慧养老的效用。由此,我们提出H3:

H3:家庭智慧养老对老年人生活满意度的影响在不同数字化水平的城市中具有异质性。

除较为宏观的城市数字化水平因素外,老年人自身特点与家庭智慧养老是否契合同样能够影响家庭智慧养老的效用。依据Lawton提出的“能力-环境压力模型”,老年人个体能力特征与环境之间存在匹配效应。[37]居住环境与老年人之间并非简单的空间关系,而是老年人个体能力与环境空间的交互作用过程,[38]个体能力与环境越匹配的老年人,环境对其生活满意度的提升作用将越强。已有研究表明不同年龄段的老年人之间使用互联网的情况存在差别,在互联网使用对老年人幸福感的影响过程中,城乡间存在的老年数字鸿沟导致了老年人使用互联网后获得的幸福感也不相同。[14]与环境交互的个体能力不止老年人本身的经济状况、居住地区、受教育程度、年龄等老年人的个体特征,社会适应水平、抑郁水平作为心理韧性水平的体现也是老年人能否适应智慧养老环境的关键指标,[4]因此老年人个体特征的不同将导致家庭智慧养老效用存在差异;心理韧性水平较低的老人能够在家庭智慧养老的辅助下,使自身能力与环境压力形成良好的匹配,由此提出假设H4与H5:

H4:老年人受教育程度、年龄以及居住地区的差异能够影响智慧养老效用。

H5:家庭智慧养老对心理韧性水平较低的老人的生活满意度提升作用更强。

延续假设H5,心理韧性水平较低的老人更需要家庭智慧养老,帮助其提升心理韧性。而老人心理韧性较差的表现(如社会适应水平低、抑郁水平高等)是老年人个体与社会、亲友隔离程度较深的体现。因此心理韧性水平较低的老人更迫切地需要家庭智慧养老,帮助他们扩大社会网络、维持亲密关系,从而恢复心理韧性,提升生活满意度。根据已有研究,老年人使用互联网能够拓展线上社交,扩大社会网络,并提高社会参与,[12]我们假设加深社会网络的密切程度有助于提高老年人的生活满意度。家庭智慧养老与老人使用的互联网处于包含与被包含的关系,因此我们假设家庭智慧养老能够帮助老年人扩大社会网络,密切其社会关系,最终提升生活满意度。对老人而言,其主要社会关系网络应划分为亲情网络与友情网络,由此,提出以下假设:

H6a:亲情网络在家庭智慧养老与老年人生活满意度之间起中介作用。

H6b:友情网络在家庭智慧养老与老年人生活满意度之间起中介作用。

二、研究设计

(一)数据来源

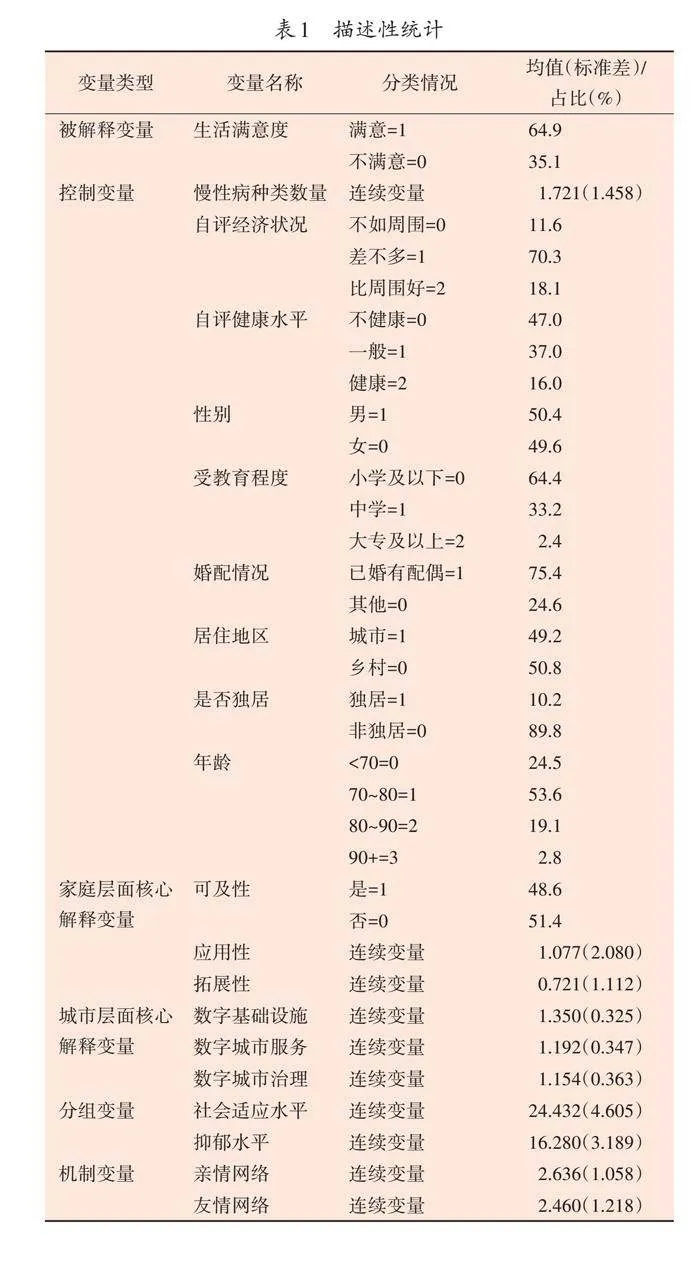

本文数据来源于中国人民大学中国调查与数据中心负责的中国老年追踪社会调查(China Longitudinal Aging Social Survey,CLASS)2020年数据,采用分层多阶段的概率抽样方法,范围覆盖了全国除港澳台、海南、新疆和西藏外的28个省(672b3d091674a7ef61c32f9ad3b8407e区、市),涵盖了60岁以上各年龄段的老年群体样本,数据内容包括老年人个体信息、健康、经济、社会支持、心理感受等方面,本文将全体60岁以上老人作为研究对象,将生活满意度设定为0~1变量后作为被解释变量,分别选取家庭层面、城市层面智慧养老作为核心解释变量,其余参考已有文献完成控制变量、中介变量的选取。城市层面变量来自新华三集团发布的《中国城市数字经济指数(2020)》,本文将该指数根据CLASS 2020中老年人的居住城市进行匹配,在对数据进行相关变量设置、清洗后,保留11 398条样本进行实证分析。

(二)变量设置

1. 生活满意度的衡量

老年人生活满意度是老年人福祉的体现。本文结合已有研究,选取生活满意度指标作为因变量,智慧养老的最终目的是让老年人生活感到满意、幸福、有尊严、有价值。在衡量老年群体的社会福祉方面,生活满意度是测度国民幸福感的重要指标,是判断老年人是否成功实现老龄化的被接受得最为广泛的界定。CLASS 2020问卷中询问了老年人:“您对您目前的生活感到满意吗?”包含“不满意、比较不满意、一般、比较满意、很满意”5个选项。本文参考已有文献,[36]将被解释变量设定为0~1变量,将“不满意、比较不满意、一般”处理为“不满意”,并赋值为0;“比较满意、很满意”处理为“满意”,赋值为1。

2. 家庭层面与城市层面智慧养老变量

家庭层面核心自变量与城市层面核心自变量是本文的核心自变量。家庭层面智慧养老核心解释变量包括是否配有互联网(可及性)、应用性和家庭智能设备(拓展性)变量,可及性指老年人家庭是否配有互联网,值为1表示老年人家庭配有互联网,为0表示未配备;应用性指老年人使用互联网进行的日常活动,根据问题“您上网一般会做什么事情”赋值,活动分类有语音视频聊天、文字聊天、购物、看新闻、浏览新闻外文章/信息、听音乐/广播/看视频、玩游戏、交通出行、管理健康、投资理财、学习培训、其他等共12项活动,有使用该活动则赋值为1,没有则为0,再将各项活动使用情况加总,得到最大值为12,最小值为0;拓展性指的是老年人家庭配备的其他智能养老设备,如智能轮椅、电子血压计、智能一体机等共8种养老设备,本文将老年人家庭配备的智能设备种数赋值给拓展性变量“家庭智能设备”,最高为8,最低为0。

城市层面核心自变量包括数字基础设施、数字城市服务、数字城市治理。已有研究对智慧城市建设变量的处理多采用设定为0~1变量的方式,如该城市是否在智慧城市名单中,或某年该城市的智慧城市试点政策是否颁布。然而我国建设名单中智慧城市已达290座,各智慧城市发展水平之间存在差异,设定0~1变量的处理方式难以得到智慧程度对老年人福祉的边际影响。本文选用新华三集团发布的《中国城市数字经济指数(2020)》,覆盖全国除港澳台外的31个省(区、市),评估了148个城市的数字经济指数,其中包含城市数字基础设施、数字城市服务、数字城市治理部分。数字基础设施指的是支撑城市民生服务、城市治理和产业融合的数据及信息化基础设施得分,是衡量城市数字经济发展的重要组成部分,主要考察固网宽带、移动网络、5G试点、政务云以及城市大数据平台的建设及应用情况;数字城市服务考察了教育、医疗、交通、民政等八大领域服务的数字化水平;数字城市治理则是考察公安、信用、市政、应急、自然资源等领域的城市治理数字化水平,上述三项指标值均为0~100,为方便回归估计系数之间的比较,本文统一将指标值除以50,指标值在0~2之间。

3. 控制变量

考虑其他因素对老年人生活满意度的影响,本文参考已有的文献,选取老年人年龄、性别、受教育程度、居住地区、婚配情况、是否独居、患有慢性病种类数量、自评经济状况、自评健康水平作为控制变量,独居界定为老年人独自一人居住。控制变量具体赋值方法为:在控制变量“自评经济状况”中,被试者主观认为经济比周围人好赋值为2,差不多赋值为1,不如周围人赋值为0;变量“自评健康水平”中,被试者认为自身健康赋值为2,一般赋值为1,不健康赋值为0;性别为男性赋值为1,女性赋值为0;“受教育程度”中,小学及以下赋值为0,中学赋值为1,大专、本科及以上赋值为2;“婚配情况”中,已婚有配偶赋值为1,其余赋值为0;“居住地区”中,居住在城市赋值为1,居住在乡村赋值为0;“是否独居”中,独居老人赋值为1,非独居赋值为0;“年龄”中,70岁以下赋值为0,70~80岁之间赋值为1,80~90岁之间赋值为2,90岁及以上赋值为3。“社会适应水平”变量根据问卷中反映社会适应水平的8个相关问题赋值,加总后得分最高为56,最低为8;“抑郁水平”变量根据问卷中反映心理健康水平的9个相关问题赋值,加总后得分最高为27,最低为9。

4. 机制变量

为研究智慧养老对老年人生活满意度影响的可能路径,本文采用老年人的社会网络作为中介变量,研究其在家庭智慧养老与生活满意度之间的中介作用,将老年人社会网络分为亲情网络与友情网络,变量分别通过问卷中问题“您一个月至少能与几个家人/亲戚见面或联系?”与“您一个月至少能与几个朋友见面或联系?”生成,若老年人一个月不与家人/亲戚见面或联系,则赋值为0,与1个亲友联系赋值为1,联系2个亲友为2,联系3~4个亲友赋值为3,联系5~8个亲友则为4,联系9个及以上赋值为5。全部变量的描述性统计情况见表1。

(三)研究方法

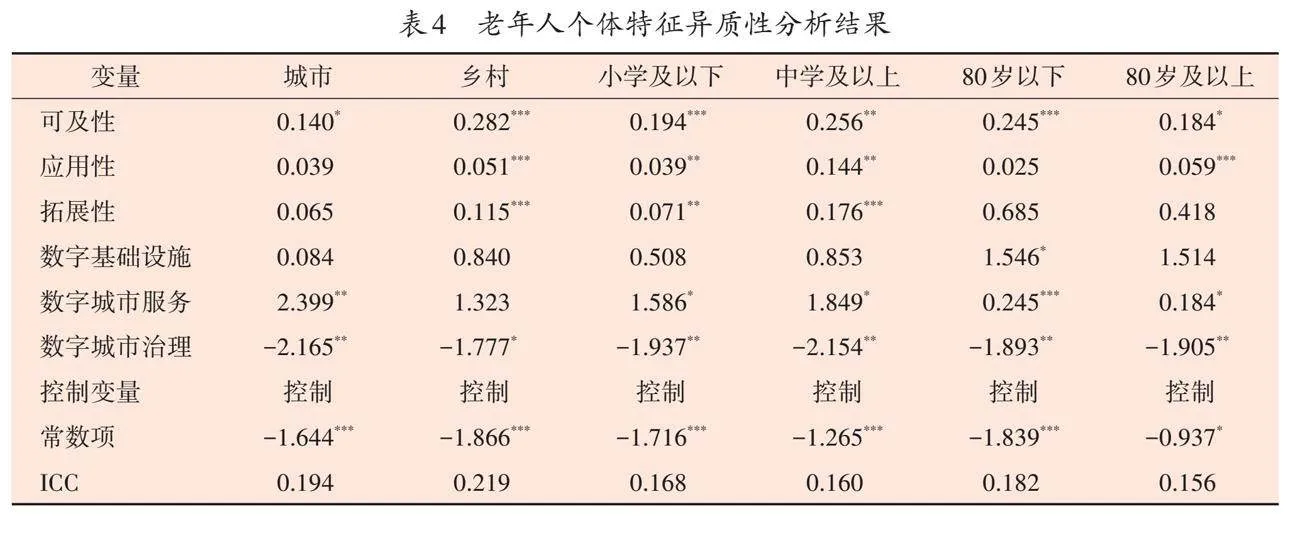

已有研究表明:在不同规模、不同地区的城市中,居民的生活幸福感本身存在不可忽视的差异。[23]本文的目的是研究城市与家庭视角下智慧养老对老年人福祉的影响,在此情形下,若仅使用固定效应控制城市,则是忽略了不同城市组间的差异,回归得到的随机误差项将不满足同方差的假定。结合CLASS 2020,由于样本数据存在分层结构,家庭智慧养老的数据嵌套于城市层面之中。研究智慧养老对老年人生活满意度的影响时,老年人的生活满意度是“城市-家庭”共同作用的结果,对本文样本数据进行研究时,应考虑不同城市层级间老年人生活满意度存在的差异。为解决上述问题,结合本研究的因变量数值特点,本文选取多层的Logit回归模型(Multilevel Logit Regression),处理嵌套结构的非独立数据,能够同时关注不同城市组间的差异以及组内差异,解决随机误差项的异方差性,更好地估计研究结果。模型具体公式如下:

第一层模型:

[P(Yi=1)=exp(β0j+β1X1ij+β2X2ij+β3X3ij+k=4KβkXkij)1+exp(β0j+β1X1ij+β2X2ij+β3X3ij+k=4KβkXkij)]

第二层模型:

[β0j=γ0+γ1Z1j+γ2Z2j+γ3Z3j+μj]

[i]表示个体,[j]表示城市;在第一层模型中,[P(Yi=1)]表示老年人对生活满意的概率,[β0j]代表回归的截距项,[X1ij]、[X2ij]、[X3ij]分别代表老年人家庭智慧养老的可及性、应用性和拓展性,[β1]、[β2]、[β3]是对应的回归系数,[Xkij]代表控制变量,[βk]是控制变量对应的估计系数,[K]表示所有自变量的个数;在第二层模型中,[γ0]为截距项,[Z1j]、[Z2j]、[Z3j]分别表示城市数字基础设施、数字城市服务、数字城市治理情况,[γ1]、[γ2]、[γ3]是对应的回归系数,[μj]表示城市层面的随机误差项。

三、实证结果

(一)基准回归结果

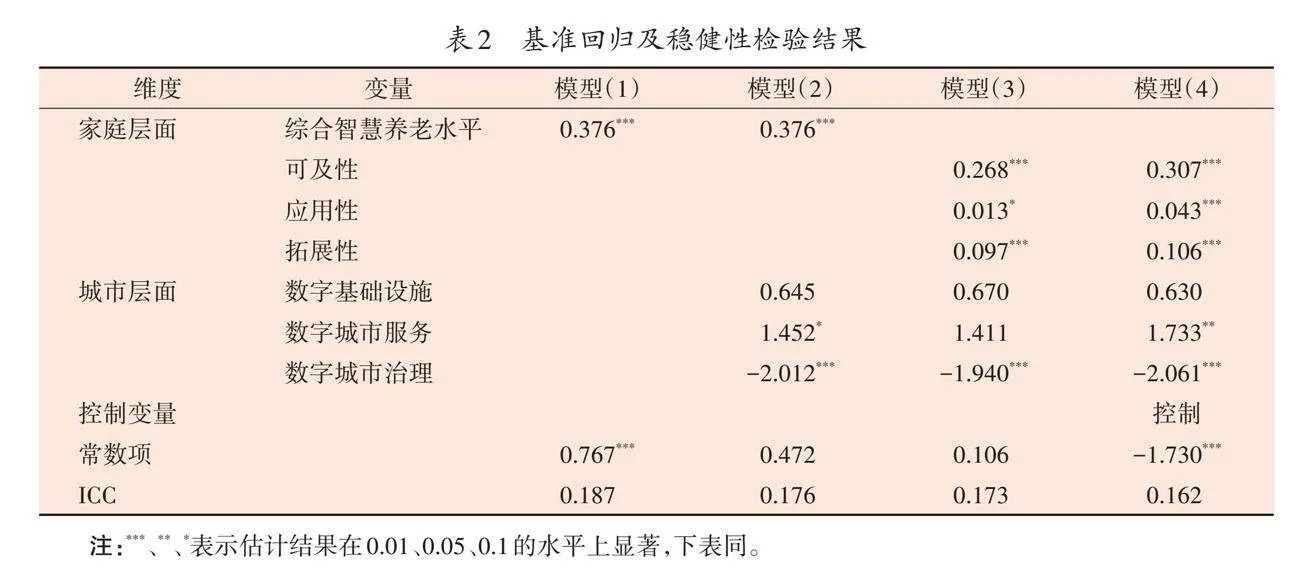

本文首先构建多层Logit回归模型作为基准回归进行实证分析。由于选取的基准回归模型为多层Logit,后续本文通过层次回归以及更换核心解释变量的方式检验基准回归结果的稳健性。先将家庭智慧养老变量通过主成分分析法(PCA)聚合为一个家庭智慧养老综合指标。本文设定模型(1)为未控制变量时,家庭智慧养老综合指标对老年人生活满意度的多层Logit回归结果。模型(1)结果的ICC值为18.7%,表明组间差异不应忽略,选用多层次的Logit回归模型合理;综合考虑老年人生活满意度在家庭与城市层面存在的差异,模型(2)在模型(1)的基础上控制了城市层面的数字化水平;为检验家庭智慧养老对老年人生活满意度的稳健性,模型(3)将家庭智慧养老综合变量分离为可及性、应用性与拓展性;模型(4)在模型(3)的基础上控制了相关控制变量,检验了上述模型的稳健性。

本文将家庭层面变量分为家庭智慧养老的可及性(老年人家中是否配有互联网)、应用性(老年人日常使用互联网所进行的活动)以及拓展性(老年人配有的智能养老设备数量)。回归结果表明:家庭智慧养老整体能够提升老年人生活满意度。进一步考虑家庭智慧养老的可及性,家庭互联网的接入与老年人更高的生活满意度表现出正相关;应用性方面,老年人日常使用互联网进行的活动种类越繁多,将具有更高的生活满意度;拓展性方面,家庭智能设备数量也与老年人的生活满意度有着显著的正相关关系。可及性的结果反映了老年人跨越数字接入鸿沟能够有效提升其生活满意度;应用性与拓展性的结果表明老年人跨越使用鸿沟也将提升其在数字化时代下的生活满意度;从三个角度考量,家庭智慧养老总体表现出了与老年人生活满意度之间显著的正相关,普及家庭智慧养老能够在一定程度上满足老年人生活中的需求,提高老年群体的社会福祉。

城市层面的结果表明城市的数字基础设施与老年人的生活满意度之间并没有表现出显著的相关关系,而数字城市服务水平与老年人生活满意度显示出显著的正相关,数字城市服务水平越高,老年人生活满意度水平越高;数字城市治理主要包含公安、市政等方面的数字化水平,数字城市治理与老年人生活满意度表现出负相关水平。参考现有研究发现智慧城市主要通过优化环境处理能力、提高城市宜居性水平的方式提升城市居民的幸福感,然而典型的东亚城市(如中国香港特别行政区、韩国釜山等)在提高城市数字化水平、城市运行效率的同时,引起的高人口密度、高房价、收入差距等问题导致了这些城市的数字化水平与居民幸福感呈现负相关。[23]数字城市治理与老年人生活满意度呈现负相关也意味着我们在追求高效率的城市治理数字化的同时,也应给予适老化、居民生活幸福感等方面适当的关注。

(二)异质性分析结果

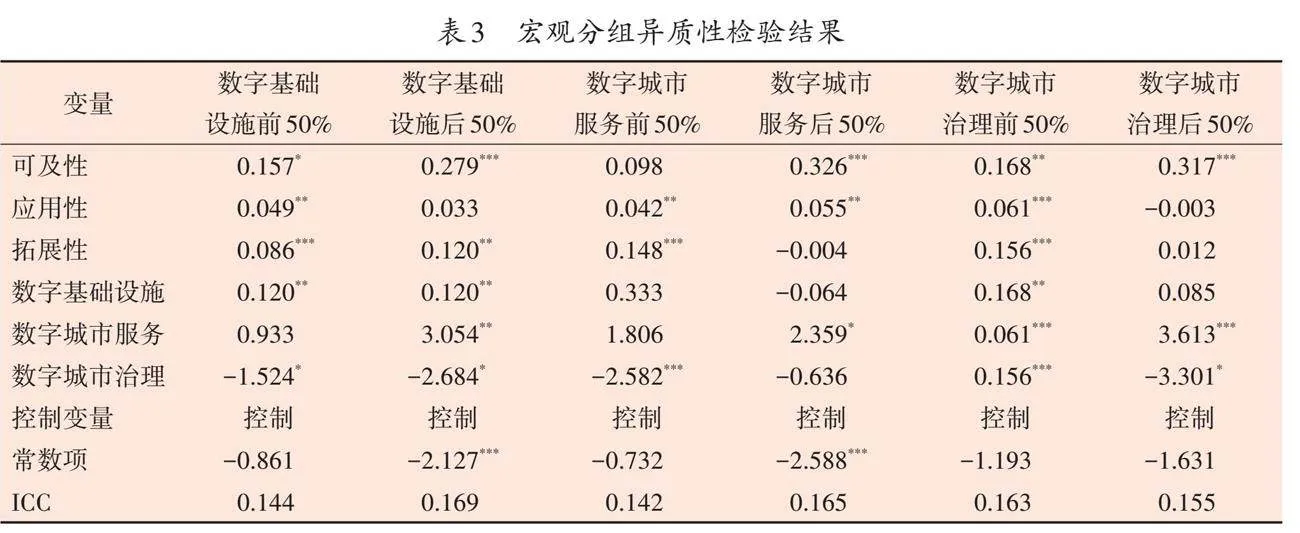

1. 城市数字化水平异质性

根据前文的研究假设与理论分析,不同数字化水平的城市间存在着“数字鸿沟”。[14]同时,数字化程度更高的城市更易形成智慧养老的规模效应,且新兴的智慧养老技术、交互友好的智慧养老设备更有可能出现在这些城市中。[30]考虑数字基建角度,高数字化水平城市具备更新兴的技术、交互更友好的智慧养老设备以及更丰富的智慧养老供给,能够更好地满足老年人多元化的需求,[36]因而对当地老年人的生活满意度有更强的促进作用;考虑智慧养老推广的内在机理,在数字化水平较高的城市中,老年人家庭配备智慧养老的比例更高,朋辈、亲友关于智慧养老的配备将影响并提升老年人对于智慧养老的使用意愿,并不断地叠加“社会影响”,将智慧养老推广、普及到更多老年人家庭,以点带面提升智慧养老的规模效应,进一步提升老年人的生活满意度。[36]基于上述观点,预期在数字化水平较高的城市中,家庭智慧养老的应用性与拓展性将相对数字化水平低的城市有更好地发挥;而对于数字化水平较低的城市,可及性的提升将更为有效。因此,本文将城市层面的数字基础设施、数字城市服务、数字城市治理水平作为分组依据,在各组数据中,取数字化水平前50%的城市作为该项数字化水平较高的分组,后50%作为较低的分组,进行分组回归,探究由于城市层面数字化水平的高低造成的智慧养老对老年人生活满意度影响的异质性。

表3检验结果表明家庭智慧养老效用在不同数字化水平的城市之间存在异质性。在可及性层面,在数字化水平较低的城市群中提升家庭智慧养老的接入水平能够对老年人生活满意度产生更为显著的效用;在数字化水平较高的城市中,提升家庭智慧养老的应用性与拓展性,能够对老年人生活满意度有更明显的促进,城市高水平的数字基础设施是应用性与拓展性得到充分发挥的必要保障。[30]

家庭智慧养老以可及性为基础,应用性、拓展性的发挥依赖于可及性的广泛普及,如线上买菜、出行、家庭物联网等能够为老年人家庭生活带来便利的服务,需要在城市范围内形成一定的数字化基础,才能更好地为老年人家庭提高服务供给效率。因此,对数字化水平较低的城市而言,其首要目标应是广泛开展老年人家庭中互联网的接入,提高家庭智慧养老的可及性水平;对于数字化水平较高的城市而言,在扩大可及性规模的同时,需要更为关注老年人家庭对应用性与拓展性的需求,让老年人家庭享受到更为丰富的家庭智能养老服务,弥补家庭养老服务需求的缺口,提升老年人生活满意度。

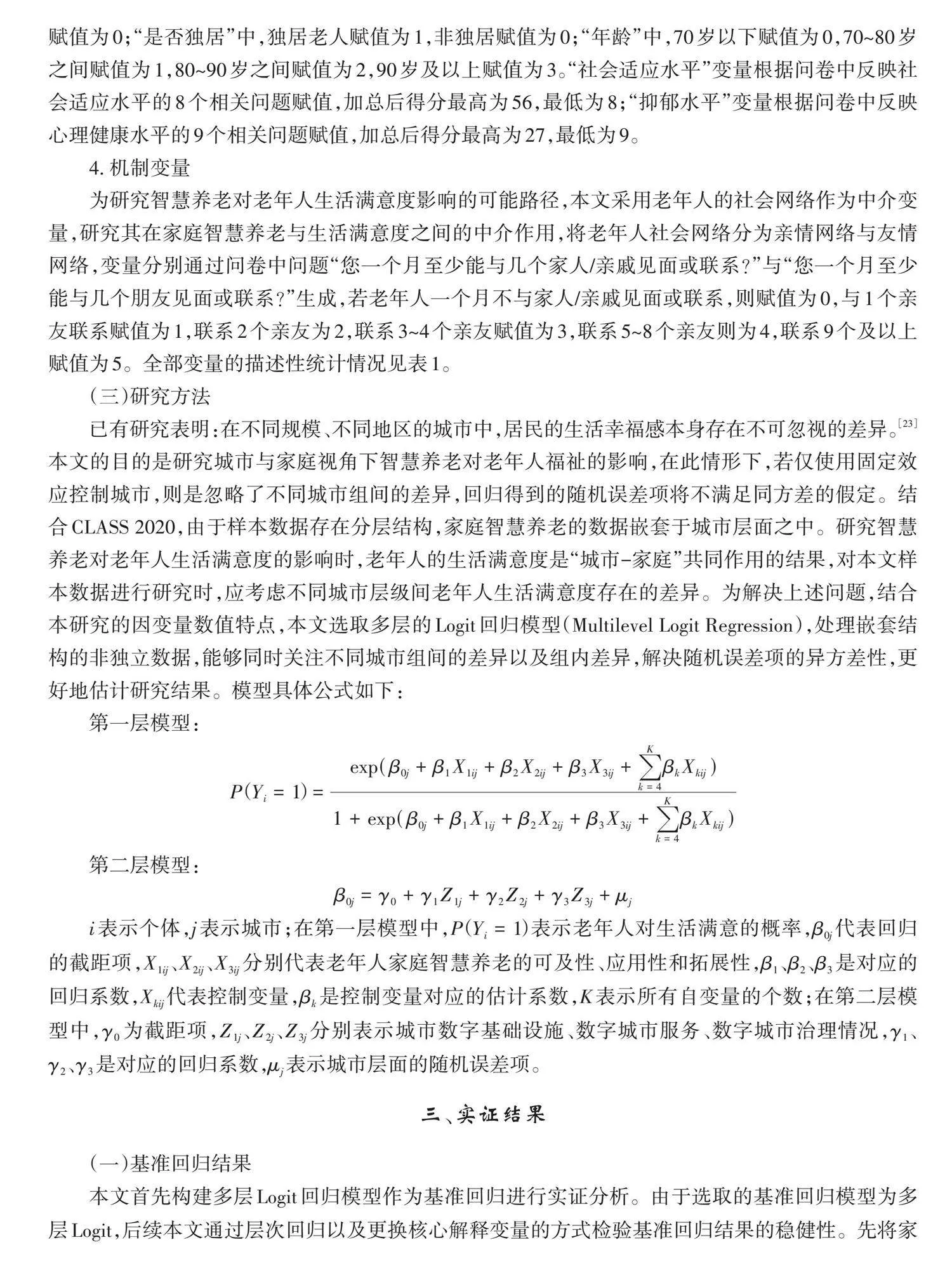

2. 个体特征异质性

基于“能力-环境压力”模型,[10]老年人个体特征与环境的匹配程度将影响家庭智慧养老对老年人的影响效果,老年人数字能力与环境匹配得越好,智慧养老对老年人的影响就越有效。而基于研究假设部分的理论分析,数字鸿沟的形成机理包括了老年人的年龄、受教育程度、居住在城市或乡村,这些机理分化了老年人的数字能力,也影响着家庭智慧养老的效应。因此本文选取老年人的居住地区、受教育程度、年龄作为个体特征的分组依据,探究不同个体特征的老年人受到的智慧养老效应的异质性。

表4结果反映了多组老年人特征与智慧养老效用之间的关系,通过对比发现家庭智慧养老的可及性对所有老年人的影响效应都正向显著;在应用性方面,居住在乡村、80岁及以上的老年人应用性效应更为显著;在拓展性方面,家庭智慧养老的拓展性对居住在乡村、受教育程度为中学及以上的老年人的影响更为显著,在不同年龄组之间则没有显著的差异。总体来看,家庭智慧养老对居住在乡村的老人具有更为显著的影响效应;对不同年龄的老人而言,智慧养老可及性对年龄在80岁以下的老人的影响更为显著,应用性则是对80岁及以上的老人具有更为显著的影响效应。相比之下,居住在乡村的老人对养老服务有着更为迫切的需求,且所在地区的养老服务供给更为有限,较为年长的老人更需要智慧养老的应用性来度过独处的时光,因此家庭智慧养老对具有这些特征的老人更为有效。

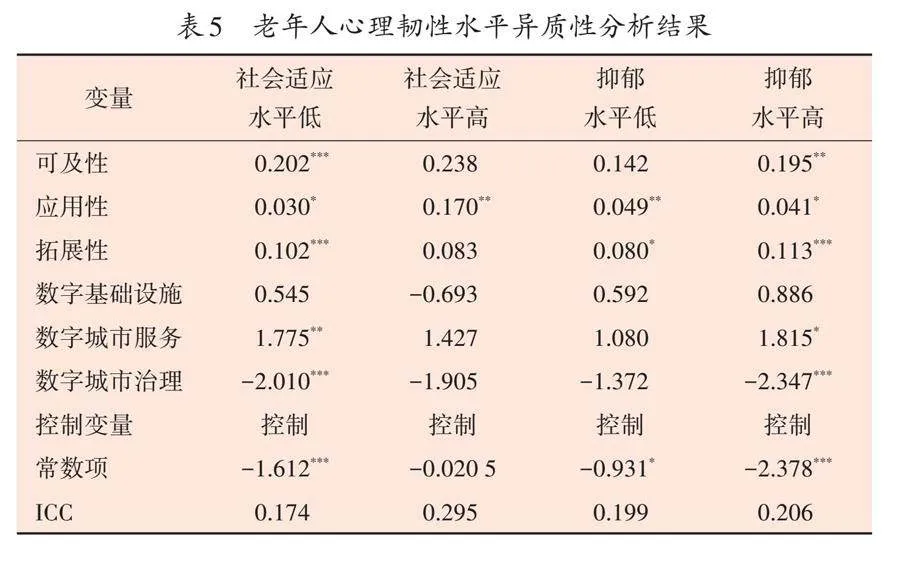

3. 心理韧性异质性

依据“能力-环境压力”模型,老年人与环境压力匹配的自身能力包括社会适应水平、心理健康水平等心理韧性。在外界环境压力相同的情况下,心理韧性水平较低的老人更需要借助外力使自身能力与环境压力相匹配。根据本文问卷设置及变量处理方式,社会适应水平变量的样本均值为24.43,本文选取得分在24分及以下的样本作为社会适应水平较低的分组,得分24分以上的样本作为社会适应水平较高的分组;抑郁水平样本均值为16.28,选取得分在16分及以下的老人作为抑郁水平较低组,16分以上的老人作为抑郁水平较高组,进行心理韧性水平的分组回归,以研究家庭智慧养老的异质性。

模型结果显示智慧养老对心理韧性水平较低(社会适应水平低、抑郁水平高)的老年人的影响更为显著。在可及性与应用性层面,社会适应水平低的老年人使用互联网及互联网相关的功能能够丰富其生活,在网络世界中促进社会交往,有助于找寻属于自己的社会空间,进而提升其生活满意度;而在拓展性层面,配备家庭智能设备能为老人提供辅助出行、人机交互等功能,增进老年人社会适应水平,有利于生活满意度的提高;对于抑郁水平高的老年人,家庭智慧养老的影响效应与社会适应水平较低的老年人大致相同,抑郁水平高的老年人更需要通过家庭智慧养老找到属于自己的空间,家庭智慧养老可及性、应用性及拓展性总体与老年人更高的生活满意度呈现正相关,假设H5得到检验。

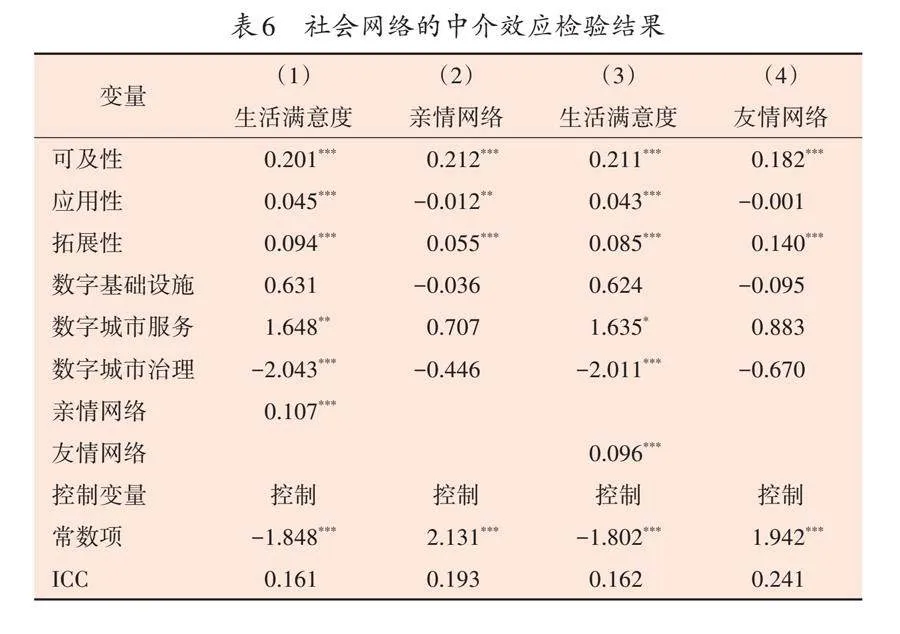

(三)机制检验结果

根据上一节的分析结果,家庭智慧养老对社会适应水平较低、抑郁水平较高的老年人的影响效应更显著,可能是家庭智慧养老有助于拓宽其社交网络,提高社会参与感,最终提升生活满意度。根据表6的机制检验结果,从家庭智慧养老对老年人社会网络的影响机制来看:在可及性层面,老年人家庭配有互联网为老人提供了方便与亲友沟通的工具,有助于拓宽亲情网络和友情网络;在应用性层面,老年人家庭应用性水平与其亲情网络的紧密程度表现出负相关关系,已有研究表明过多地使用应用程序将占据老人与亲人相处的时间,从而减少亲情网络的紧密程度。[18]因此在帮助老年人跨越数字鸿沟时,应给予老年人网络成瘾问题相应的关注;在拓展性层面,配备家庭智能设备能够使亲友对老年人的身体状况、日常生活有更为全面的了解,有助于亲情网络与友情网络的维护。因此检验结果表明家庭智慧养老能够有效提升老人的社会网络紧密程度。

观察社会网络与老年人生活满意度之间关系的检验结果,模型结果表明亲情网络与友情网络越紧密,老年人便能拥有更高的生活满意度。本节的检验结果表明家庭智慧养老能够通过可及性、应用性、拓展性三个方面分别影响老年人的社会网络,其中可及性与拓展性的提升能够帮助老年人提高其社会网络的紧密程度,而社会网络紧密程度的提升最终能够作用于老年人生活满意度的提升,从而假设H6得到检验。

四、研究结论与政策建议

(一)研究结论

智慧养老是国家养老战略体系的重要组成部分,是面对养老服务资源供需匹配失衡局面的必然选择。本文通过对智慧养老福祉效应及影响机制的研究可以回答智慧养老对老年人生活满意度有着怎样的影响、影响的路径与机制是什么以及不同群体的老人之间是否存在智慧养老效用差异的问题,能够为合理配置智慧养老资源提供参考。基于本文的实证分析结果,我们得到以下结论:

一是家庭智慧养老与城市服务的数字化水平能够正向促进老年人生活满意度,而城市治理的数字化水平与生活满意度呈现显著负相关。基于家庭视角,家庭智慧养老的可及性、应用性及拓展性总体与老年人生活满意度之间有着显著正相关;基于城市视角,与民生更为相关的数字城市服务与老年人生活满意度呈现显著的正相关,而城市治理中如公安、市政等方面则是与老年人福祉表现出显著的负相关。因此城市在追求智慧、高效治理的同时,也应给予数字能力薄弱的弱势群体相应的关注,避免“数字鸿沟”问题的加剧。

二是在数字化水平更高的城市中,家庭智慧养老效用更为显著。在数字化水平居于前列的城市中,家庭智慧养老能够与城市的数字化发展相得益彰,更好地发挥家庭智慧养老的规模效应,家庭智慧养老的效用也更为显著。对于数字化水平较高的城市,应鼓励老年人家庭进行应用性、拓展性智慧养老的资源配置,使智慧养老提高养老服务供给效率的优势得以发挥;对于数字化水平较低的城市,应首先注重数字化水平的提升与可及性的普及,为家庭智慧养老提供坚实的基础。

三是心理韧性水平较低、居住在乡村的老人,家庭智慧养老效用更为显著。心理韧性水平较低的老人需要家庭智慧养老以缓和他们在现实生活中的不适应;居住在乡村的老人更需要家庭智慧养老提高养老服务的效率。此外,智慧养老在不同年龄和受教育程度的老人间影响效应也存在差异:可及性对年龄较低、受教育程度较低的老人影响更显著,应用性、拓展性则对年龄更高、受教育程度更高的老人影响更显著。较为年长的老人更需要智慧养老的应用性来度过独处的时光;受教育程度更高的老人本身数字能力更强,更能发挥智慧养老应用性与拓展性的效率优势,享受到科技应用对于生活的便利。

四是老年人社会网络的紧密程度在家庭智慧养老与生活满意度之间具有显著的中介效应。家庭智慧养老能够通过扩大、紧密老年人的亲情与友情网络,间接提高老年人的生活满意度。家庭智慧养老能够提高服务供给效率、扩大老人社会网络,但同时仍需要老人不着迷于虚拟世界,更积极地拥抱真实世界的生活,才能提高老人生活满意度,最终实现积极老龄化。

(二)政策建议

随着我国智慧城市建设进程的不断推进,适老智能化产品的不断推出,我国政府和社会各界对老年人面临的不断凸显的数字鸿沟问题愈发重视。[30-31]2020年11月国务院办公厅印发了《关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案的通知》,让老年人更好地共享信息发展成果,帮助老年人跨越数字鸿沟。结合上述实证结果,站在老年数字鸿沟的视角下,本文提出以下几点建议:

第一,推动资源平衡配置,弥补数字“接入沟”。加快互联网基础设施建设,采取政府补贴的方式降低老年人配备互联网门槛,做好互联网入家入户的宣传工作,提高互联网在老年人家庭中的普及率,从而缓解数字鸿沟中的“接入沟”。由于我国存在区域经济发展不平衡的问题,伴随着城市数字化程度的不平衡,分配互联网普及资源时应多顾及数字化水平较低的地区,如在社区内设置专门的老年网络活动室以满足老年人互联网使用需求,缩小城市间与城乡间的数字基础设施水平差异,帮助数字落后地区的老年人跨越数字“接入沟”。

第二,倡导提升数字能力,缩小数字“使用沟”。加强老年人数字能力,提高老年人数字能力及家庭智慧养老应用性的丰富程度。有条件的社区可以适时对老年人开展互联网培训班,由培训班教授课程并采用老年邻里之间沟通交流的方式帮助老年人掌握基本的互联网技能,如互联网支付、微信聊天、影音播放、打车买菜、互联网资讯获取等日常应用的使用,使其感受到智能技术给生活各方面带来的便捷,同时扩大其社会网络,有助于提升老年人福祉。此外,促成社会数字助老的风气,提倡在老年人应用智能技术困难的场景中施以援手,提倡子女对老人“数字反哺”,并引导老年人合理使用互联网,缓解其因数字能力薄弱而产生的焦虑,预防可能存在的网络成瘾,帮助老年人跨越数字“使用沟”。

第三,精准识别老人需求,实现智慧养老差异化“再扩大”。引导企业研发更多能与老年人实现友好交互、满足老年人真实需求的智能养老设备。多数老年人更希望智能设备具有一键服务、语音操作、简洁清晰等特征,企业研发产品时需考虑老年人诉求,结合用户画像,完成智能助老设备的设计。对受教育程度更高、更为年轻的老年人,可以设置功能更为多样化的产品,对更需要便捷操作功能的老年人,可以通过放大字体、简化操作等设计适应老年人的特点,扩大老年人家庭智慧养老的使用面,提升老年人的智慧养老福祉。

第四,关注弱势老龄群体,帮助老人跟上时代步伐。城市建设与发展中兼顾对弱势老年人的关注,在政府民生方面的数字化建设可增加针对老年人群体的宣讲,帮助老年人更好地适应民生服务方面因数字化水平的提高而导致的变化;在城市治理方面的数字化建设可在办公大厅等处适当增添志愿者、添加说明书,为需要解决相应问题的老年人提供指导,缩小因数字鸿沟导致的数字能力差异。在社区中增加对老年人的随访活动,并设置老年影音室、老年活动室等场所,帮助社会适应水平较低、抑郁水平较高的老年人通过观影等活动提高生活满意度,让老人在参与观影等活动的过程中得以扩大社会网络、丰富晚年生活,最终实现老年人福祉的提升。

【参考文献】

[1] 杨晓冬,李慧莉,张家玉. 供需匹配视角下城市社区居家养老模式的实施对策[J]. 城市问题,2020(9):43-50.

[2] 左美云. 智慧养老的含义与模式[J]. 中国社会工作,2018(32):26-27.

[3] Fernández M D M,Hernández J D S,Gutiérrez J M,et al. Using Communication and Visualization Technologies with Senior Citizens to Facilitate Cultural Access and Self-improvement[J]. Computers in Human Behavior,2017,66:329-344.

[4] 倪晨旭,汤佳,邵宝魁,等. 智能穿戴设备与老年健康:来自智能手环的证据[J]. 人口学刊,2023(6):50-67.

[5] 李汉雄,万广华,孙伟增. 信息技术、数字鸿沟与老年人生活满意度[J]. 南开经济研究,2022(10):109-126.

[6] Friemel T N. The Digital Divide Has Grown Old:Determinants of a Digital Divide among Seniors[J]. New Media & Society,2016,18(2):313-331.

[7] 李成明,王霄,李博. 城市智能化、居民劳动供给与包容性就业:来自准自然实验的证据[J]. 经济与管理研究,2023(3):41-59.

[8] 张传勇,蔡琪梦,杨力. 智慧城市建设与居民幸福感:基于CLDS数据的实证分析[J]. 社会科学,2023(1):128-140.

[9] Ottenburger S S,Ufer U. Smart Cities at Risk:Systemic Risk Drivers in the Blind Spot of Long-term Governance[J]. Risk Analysis,2023,43(11):2158-2168.

[10] Lawton M P,Simon B. The Ecology of Social Relationships in Housing for the Elderly[J]. The Gerontologist,1968,8(2):108-115.

[11] 杜鹏,马琦峰,和瑾,等. 互联网使用对老年人心理健康的影响研究:基于教育的调节作用分析[J]. 西北人口,2023(2):1-13.

[12] 唐丹,张琨,亓心茹. 互联网使用对老年人社会网络及孤独感的影响:基于用途的分析[J]. 人口研究,2022(3):88-101.

[13] Yang S,Huang L,Zhang Y,et al. Unraveling the Links between Active and Passive Social Media Usage and Seniors' Loneliness:A Field Study in Aging Care Communities[J]. Internet Research,2021,31(6):2167-2189.

[14] 彭希哲,吕明阳,陆蒙华. 使用互联网会让老年人感到更幸福吗?——来自CGSS数据的实证研究[J]. 南京社会科学,2019(10):57-68.

[15] Kross E,Verduyn P,Sheppes G,et al. Social Media and Well-Being:Pitfalls,Progress,and Next Steps[J]. Trends in Cognitive Sciences,2021,25(1):55-66.

[16] 杨淑芳,张朋柱. 基于智慧健康养老社区的老年人孤独感探究[J]. 北京理工大学学报(社会科学版),2022(6):104-115.

[17] 李潇晓,刘璐婵. 智慧养老对老年人幸福感影响的实证研究:以南京市为例[J]. 老龄科学研究,2023(9):32-46.

[18] 贾煜,刘天元,杨旸. 困在手机里:代际关系与老年人网络成瘾[J]. 新闻大学,2023(10):31-45,120-121.

[19] Hsu H C,Bai C H. Social and Built Environments Related to Cognitive Function of Older Adults:A Multi-Level Analysis Study in Taiwan[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health,2021,18(6):2820.

[20] Kim D,Griffin B A,Kabeto M,et al. Lagged Associations of Metropolitan Statistical Area- and State-Level Income Inequality with Cognitive Function:The Health and Retirement Study[J]. PLoS One,2016,11(6):e0157327.

[21] Singh P K,Jasilionis D,Oksuzyan A. Gender Difference in Cognitive Health among Older Indian Adults:A Cross-sectional Multilevel Analysis[J]. SSM-Population Health,2018,5:180-187.

[22] 陆杰华,李芊. 互联网使用对中国老年人生活满意度影响探究:基于CLASS 2018的数据检验[J]. 西北人口,2022(5):1-12.

[23] Chen C W. Can Smart Cities Bring Happiness to Promote Sustainable Development? Contexts and Clues of Subjective Well-being and Urban Livability[J]. Developments in the Built Environment,2022,13:100108.

[24] McLeod S. Maslow's Hierarchy of Needs[J]. Simply Psychology,2007,1:1.

[25] 杜鹏,汪斌. 互联网使用如何影响中国老年人生活满意度?[J]. 人口研究,2020(4):3-17.

[26] 陆杰华,韦晓丹. 老年数字鸿沟治理的分析框架、理念及其路径选择:基于数字鸿沟与知沟理论视角[J]. 人口研究,2021(3):17-30.

[27] 靳永爱,赵梦晗. 互联网使用与中国老年人的积极老龄化:基于2016年中国老年社会追踪调查数据的分析[J]. 人口学刊,2019(6):44-55.

[28] Xie Z,Yadav S,Jo A. The Association between Electronic Wearable Devices and Self-efficacy for Managing Health:A Cross Sectional Study Using 2019 HINTS Data[J]. Health and Technology,2021,11:331-339.

[29] 闫辰聿,和红. 互联网应用程序使用对老年人心理健康的影响:以微信、短视频、影音和游戏为例[J]. 人口学刊,2023(3):78-89.

[30] 洪兴建,陈雄强,陈秀红,等. 数字时代老年人跨越数字鸿沟的多元保障体系:基于杭州市老年人数字化生活的调查研究[J]. 调研世界,2023(11):36-46.

[31] 朱震宇. 老年人数字鸿沟对心理健康的影响:基于CHARLS数据的实证分析[J]. 兰州学刊,2023(8):125-138.

[32] 蔡宏波,刘琳. 城市数字化转型与居民主观幸福感[J]. 经济理论与经济管理,2023(12):107-120.

[33] 曾湘泉,郭晴. 数字金融发展能促进返乡农民工再就业吗:基于中国劳动力动态调查(CLDS)的经验分析[J]. 经济理论与经济管理,2022(4):12-26.

[34] 崔美倩,郭佳傲. 老年人电信网络诈骗成因及防控对策研究[J]. 南方论刊,2023(11):69-71,75.

[35] 张玉. 老年人在智慧城市发展中的适应性研究:以武汉市的调查为例[J]. 武汉社会科学,2022(2):116-121.

[36] 张钊,毛义华,胡雨晨. 老年数字鸿沟视角下智慧养老服务使用意愿研究[J]. 西北人口,2023(1):104-115.

[37] Burnes B,Cooke B. Kurt Lewin's Field Theory:A Review and Re-evaluation[J]. International Journal of Management Reviews,2013,15(4):408-425.

[38] 袁妙彧. 城市住宅适老化改造对居家老年人健康的影响:基于分层线性模型的分析[J]. 城市问题,2022(8):73-82.

[责任编辑 傅 苏]

Research on the Social Welfare of Smart Elderly Care

from the Dual Perspectives of City and Household

MAO Yihua,YAN Zhehao,ZHANG Zhao

(College of Civil Engineering and Architecture,Zhejiang University,Hangzhou Zhejiang,310058,China)

Abstract:As the issue of an aging population becomes increasingly severe,the current elderly care services are facing a situation of "low supply-high demand". To alleviate the imbalance between the supply and demand of elderly care services,smart elderly care has emerged. The digital wave,born out of modern technological advancements,has,on one hand,given rise to smart elderly care,providing new ideas for improving the efficiency of family-based elderly care services. On the other hand,it has also left some elderly people facing a "digital divide", feeling intimidated by digital technology. At the same time,the development of smart cities has increased the digital level in various aspects of urban areas,which is closely related to the lives of the elderly. Against this backdrop,studying the relationship between smart elderly care and the welfare of the elderly can help bridge the digital divide for them and enhance their social welfare in the digital age. This article adopts a dual perspective of cities and families,using survey data from CLASS 2020,and takes the life satisfaction of the elderly as the measure of social welfare. It employs a multilevel Logit model as the baseline model to explore the relationship between smart elderly care and the social welfare of the elderly. The research results indicate that:from a family perspective,the accessibility,applicability,and expandability of family-based smart elderly care significantly enhance the life satisfaction of the elderly;from an urban perspective,the level of digitalization of urban services is significantly positively correlated with the life satisfaction of the elderly,while the level of digitalization in urban governance is negatively correlated. The results of the heterogeneity analysis further indicate that:from an urban perspective,the accessibility of smart elderly care has a more significant impact on the life satisfaction of the elderly in cities with lower levels of digitalization,while applicability and expandability have a more significant impact in cities with higher levels of digitalization;from the perspective of individual elderly people,smart elderly care has a more significant impact on the life satisfaction of those living in rural areas and those with lower levels of psychological resilience. In addition,the study finds that smart elderly care can improve the life satisfaction of the elderly by expanding their family and social networks. Therefore,the development of cities should carry out smart elderly care governance in stages:focusing on the accessibility of smart elderly care in cities with lower levels of digitalization;and popularizing the applicability and expandability of smart elderly care in cities with relatively higher levels of digitalization. While developing digitalization and intelligence,attention should be paid to the digital vulnerable groups,including the elderly,especially the digital vulnerable among the elderly. It is encouraged for the elderly to expand their social relationships through smart elderly care in a reasonable manner,with the aim of improving social welfare. Furthermore,smart elderly care should be tailored to different elderly groups,taking into account the digital capabilities and usage scenarios of the elderly,meeting their real needs,and achieving the enhancement of elderly welfare and the sustainable development of smart elderly care.

Key Words:Intelligent Elderly Care,Life Satisfaction,Digital City,Smart Home,Elderly Digital Divide

【收稿日期】 2024-04-02

【基金项目】 国家重点研发项目:基于多边资源整合下的医养康智慧中台服务体系研发(2022YFC3601604);浙江大学平衡建筑研究中心立项项目:智慧养老背景下社区适老化改造及其服务体系构建(K横-20203512-28C)

【作者简介】 毛义华(1963-),男,浙江建德人,浙江大学建筑工程学院智能建造与工程管理研究所教授;严喆昊(2000-),男,浙江杭州人,浙江大学建筑工程学院智能建造与工程管理研究所硕士研究生;张 钊(1998-),男,黑龙江哈尔滨人,浙江大学建筑工程学院智能建造与工程管理研究所博士研究生(通信作者)。