城乡居民基本养老保险对老年人口健康及其不平等的影响研究

【摘 要】 老年健康不平等是当今社会发展不平衡的重要表现。在此背景下,探讨城乡居民基本养老保险对城乡老年人口健康及其不平等的影响,充分把握城乡居民基本养老保险的社会福利效应,聚焦老年健康相关问题,在我国全面推进共同富裕和健康老龄化的战略目标下,具有重要的政策价值和现实意义。本文基于2011—2018年CHARLS多期数据,采用基于倾向得分匹配的双重差分法、集中指数分解法等计量方法,实证检验城乡居民基本养老保险对于城乡老年人口健康及其不平等的影响与作用路径。城乡居民基本养老保险通过提供给制度内老年人一笔相对稳定的养老金收入,提高个体自我感知的经济获得感,显著改善老年人口的心理健康状况。但由于养老金待遇水平较低,城乡居民基本养老保险的绝对收入效应并不显著,无法通过保障老年人健康生活需要改善其生理健康状况。城乡老年群体被证明存在“亲富”的健康不平等,即家庭可支配收入水平更高的城乡老年群体往往具有更高的健康资本,但这种健康不平等在样本调查期内表现出逐年下降的发展趋势。其中,城乡居民基本养老保险通过使制度内低收入城乡老年群体受益,提高其家庭代际经济支持水平,在短期内缓和了城乡老年群体与收入相关的健康不平等。然而,随着时间的推移,由于低水平养老金待遇导致的制度健康效应减弱,以及缴费补贴机制、低统筹层次等制度设计带来的福利分布的“亲富”效应,城乡居民基本养老保险的健康不平等缓和作用将可能随时间演变而逐步削弱,甚至在中长期内表现出加剧健康不平等的发展趋势。因此,有必要进一步优化城乡居民基本养老保险的制度设计,通过提高养老金保障水平,逐步扩大其健康改善效应。同时,通过鼓励低收入群体积极参保、提高城乡居民基本养老保险统筹层次、将基础养老金纳入基本收入保障框架等方式,逐步扩大城乡居民基本养老保险收入再分配力度,实现公平收入、维护城乡老年人口健康公平。此外,仍需关注不同收入老年群体在医疗服务可及性、卫生环境等结构性因素间存在的较大差异而导致的健康差距,通过公共服务、卫生健康等资源的优化配置,提高农村、低收入老年群体的健康福利。

【关键词】 城乡居民基本养老保险;可支配收入;健康不平等;集中指数

【中图分类号】 C913.7 【文献标志码】 A doi:10.16405/j.cnki.1004-129X.2024.06.006

【文章编号】 1004-129X(2024)06-0077-18

一、引言

随着儿童死亡率的快速下降,疾病谱系向慢病化转变以及人口结构的老龄化趋势等宏观健康场域要素的变化,[1]老年人口的健康及其不平等问题日益突显。一方面,由于身体机能的自然衰退,抗疾病风险能力的减弱以及早期健康状况的冲击,老年人口不可避免地成为社会的健康弱势群体,即使预期寿命不断延长,“带残生存”也几乎成为多数老年人生命末期的必然经历。另一方面,与收入相关的健康不平等同样在老年群体内部广泛存在,不同收入水平的老年个体健康分布差异巨大,并普遍表现为“亲富”的健康不平等。[2-4]当生命周期因素与收入差距因素相交叠,原本已经处于健康弱势的老年人将遭遇健康方面的双重劣势累积。在这一背景下,如何有效延缓老年健康的恶化,特别是缓解低收入老年群体的健康不平等问题,促进社会正义,已引起广泛关注。

纵观国际经验,公共政策正在以推动健康资源再分配的方式作用于社会群体内部的健康及其公平,并以提供必要的社会权利、社会服务、社会保险以及社会援助为框架,[5-6]其中养老保险政策成为发展中国家应对老年健康的核心手段。有关养老保险政策的国外实证研究也表明普遍性的社会转移收入能够显著缓解老年健康贫困,促进健康公平。[7-9]作为一项保障和改善民生的再分配政策,我国城乡居民基本养老保险1以一般税收为保障支撑,通过国家政府财政补贴,对制度内年满60周岁老年人无偿发放一笔基础养老金。在理论层面,城乡居民基本养老保险不仅能够通过改善个体经济福利状况提升健康水平,还能在一定程度上平滑群体内部的收入分配状况,缩小收入差距,[10]从而缓和由于收入差距带来的巨大健康差异,具有维护老年人生存、健康等基本公民权利和促进社会公平的隐性价值。在现实层面,自城乡居民基本养老保险实施以来,养老金一直处于底线保障水平,制度的碎片化特征使不同地区保障待遇差距较大,在很大程度上影响城乡居民基本养老保险的有效性与公平性。[11]因此,城乡居民基本养老保险在改善老年人的健康状况并在一定程度上缩小老年群体的健康不平等方面尚未发挥较好的作用。

已有研究针对养老保险的健康改善效应展开了广泛论述,但多以新农保为落脚点。多数学者认为养老保险为制度内老年人提供了一个相对稳定的现金流,可支配收入的增加将有助于减轻老年人的消费行为约束,促进老年人拥有更平衡的营养饮食、更充足的休闲娱乐活动、更高的医疗和护理服务使用预算、更好的生活居住环境等,从而对老年健康绩效产生积极影响。[12-14]也有学者提出我国养老保险起步较晚,发展尚不完善,保障层次仍然较低,补助水平强度不足,因此其健康改善效应并不明显。[15-17]部分学者则基于健康指标度量的多维考虑展开分析,发现尽管养老保险对于农村老年人的生理健康影响相对较小,但能够在一定程度上降低个体沮丧感,提高心理健康和主观福利水平。[18-21]随着研究的不断深入,养老保险的健康公平效应也开始进入学者研究视野。Hui Yuan等使用断点回归方法和集中指数分解方法,发现新农保养老金对于不同收入水平老年人的健康影响具有异质性,低收入老年人在制度中受益更多,并从整体层面缩小了农村老年人口之间与收入相关的健康不平等。[22]张郁杨等以健康公平缺口作为核心被解释变量,回归发现新农保养老金对于缓解农村老年人面临的城乡间健康机会不平等发挥了一定程度的积极作用,但影响程度有限。[23]郑晓冬等则基于城乡居民基本养老保险对老年人健康影响的分位数回归,得出养老金能够降低农村老年人精神层面的健康差距的结论。[19]

综合而言,当前关于养老保险对老年人健康及其不平等影响效应的研究仍存在以下几点不足:一是有关健康改善效应的研究缺乏对于农村和城市老年人群的兼顾,而后者同样是评估养老保险政策成效的一个重要组成部分;二是健康不平等的概念使用宽泛,有关养老保险缓和与收入相关的健康不平等研究较少,更多是从宏观的健康差距上探讨这一影响效应;三是针对养老保险缓和健康不平等的具体作用机制和作用路径、时间效应的分析较少。

本文尝试利用我国城乡居民基本养老保险的准自然实验条件,通过理论阐释和实证检验系统探讨这一养老保险对我国城乡老年人口健康及健康不平等的影响效应。本文的研究路径如下:首先,使用相对分布法观察健康状况在是否获得城乡居民基本养老保险养老金层面的组间差异,初步判断城乡居民基本养老保险与健康状况潜在的关系;其次,使用基于倾向得分匹配的双重差分模型探讨城乡居民基本养老保险与个体老年人健康状况之间的因果关系,并进行一系列稳健性检验;再次,基于Erreygers集中指数计算样本老年人口与收入相关的健康分布偏差,并基于回归结果分解城乡居民基本养老保险对于城乡老年人口健康不平等的贡献水平;最后,进一步分析城乡居民基本养老保险作用于健康不平等的机制和路径,并探讨其缓和健康不平等的时间效应。

二、理论分析与研究假设

(一)城乡居民基本养老保险的健康改善效应

绝对收入假说从收入与健康关系的经济学理论框架出发,认为收入的增加可以改善个体健康状况。然而,这种健康效应建立在多个限制性条件的假设基础之上,当进一步观察收入的健康增长作用机制时,可以发现不同收入来源、收入水平、收入差距均对健康产生影响且存在较大异质性。[24]其中非稳定性的、低水平的收入对于个体健康的影响可能是微弱的(尤其表现在生理健康的影响上)。此外,由于生理健康的缓慢发展特征,收入带来的冲击/改善效应往往具有一定迟滞性,并不会即刻显现。尽管我国城乡居民基本养老保险为老年人提供了养老金福利,但考虑福利保障水平较低,以及进入老年期的个体在身体机能上呈现的渐进性退化特征,因此城乡居民基本养老保险无法通过保障老年人基本生活需要、提高健康生产投资水平,从而对老年人的生理健康改善产生显著效用。而就个体心理健康而言,由于城乡居民基本养老保险养老金的外源性、非劳动性特征,老年人更可能会因这一笔稳定的收入而感到被重视,提高自我感知的经济获得感,[13]这种相对剥夺感的减少将可能调节老年人由于收入带来的健康风险,降低养老不确定性预期,从而带来心理健康层面的改善。因此,提出研究假设1:

H1:城乡居民基本养老保险能够改善个体老年人的心理健康,但对于生理健康没有显著影响。

(二)城乡居民基本养老保险的健康不平等缓和效应

基于健康的有界性和收入的健康边际效应递减,健康可以被认为是收入的凹函数,即个体每增加一单位收入,对健康结果的改善将逐渐减小。因此,对于具有不同收入水平的老年群体而言,增加相同的收入[∆Y],带来的健康生产效益不同,其中低收入群体对于收入的增加更为敏感,[22][25-26]因此其收入带来的健康生产效益将远大于高收入群体。城乡居民基本养老保险实施初期,按照规定基础养老金福利不得低于55元/月,即660元/年,低水平的养老金对于缩小老年人的收入差距作用有限。[27]但对于低收入老年人而言,这笔较为客观的福利性转移支付将有利于减少其相对剥夺感以及养老不确定性预期,在一定程度上扩大与健康生产相关的预算约束,从而能够带来较大的健康生产效益。相较而言,高收入老年人的健康生产对于收入的增加更具钝感,当获得低水平的额外收入时,其对于健康的增益微乎其微。因此,当所有人都获得这笔养老金收入时,尽管个人收入在相对水平上并没有增加,但由于其带来的心理感知和健康投资差异等,将缓和不同收入亚群体之间的健康不平等。因此,提出研究假设2:

H2:城乡居民基本养老保险通过使低收入老年群体受益,缓和了与收入相关的健康不平等。

(三)城乡居民基本养老保险缓和健康不平等的作用路径

作为满足老年人基本生活需求和医疗需求的重要支撑,家庭代际经济支持被证明能够显著提升老年人的生理和心理健康水平。[28-30]养老保险同样被证明能够显著影响家庭代际经济支持水平。[31-32]有学者遵循Barro的利他主义理论,认为政府用于改变代际间资源分配的政策可能会挤出、替代私人间的转移支付;[33]有学者则基于Cox的交易主义理论,认为私人转移支付方将因接受方获得政府公共转移支付而挤入私人转移。[34]事实上,单一的动机无法解释复杂的家庭代际交往关系,其动机可能因群体、收入水平不同而有所差异。[35]家庭代际交往关系的复杂性和异质性可能会导致城乡居民基本养老保险养老金的挤入/挤出效应在不同收入群体之间存在较大差异,从而影响其健康效应,并最终对健康不平等产生影响。当老年人经济水平处于弱势地位时,非劳动性收入的增加将可能减少老年人的劳动供给,提高隔代抚育水平,而出于“交换动机”,子女会相应增加对父母的经济支持;[36-37]此外,养老金还可能通过释放其潜在的养老需求和医疗服务需求,进一步提高家庭经济支持水平。[38]相反,对于高收入老年人,出于老年人经济能力的考虑,其子女更有可能不改变,甚至减少这部分经济支持,转而扩大投资或其他消费。这就使得经济弱势老年人在私人再分配网络中处于相对有利地位,从而缓和了老年人口的健康不平等。因此,提出研究假设3:

H3:城乡居民基本养老保险通过改变不同收入亚群体的家庭代际经济支持水平缓和了老年人与收入相关的健康不平等。

三、数据处理与实证策略

(一)数据来源及样本筛选

本研究数据来自中国健康与养老追踪调查(CHARLS)数据库。该调查采用多阶段分层聚类抽样方法,对中国的28个省(区、市)共450个村(社区)级单位进行了追踪调查,总体应答率达到80.51%,是一套代表中国45岁及以上中老年人家庭和个人的高质量微观数据。根据研究需要,本文使用2011年、2013年两期调查所得样本进行变量处理和样本筛选,并纳入了市级地区的医疗卫生发展数据,市级层面的数据全部来源于各市统计年鉴以及市政府网站发布的统计公报。样本筛选流程如下:剔除了2011年调查期间未满60岁的样本,样本年龄通过调查年月减去报告的出生年月获得;剔除了2011年及以前就已经参加新农保/城居保/城乡居民基本养老保险制度试点的样本;剔除了2013年调查中未成功追踪或被替换的样本;剔除了各调查期领取其他类型养老金的样本;删除核心变量为缺失值的样本,并对关注的协变量缺漏进行简单插值处理。最终共得到3 180份样本组成的两期平衡面板数据。此外,为了探究城乡居民基本养老保险的时间效应,进一步纳入2015年和2018年两期追踪样本,同时剔除了2015年和2018年退出调查的样本以及核心变量数据缺失的样本,最终得到1 840个样本组成的四期面板数据。

(二)变量选取

1. 健康状况变量

早期有关健康不平等的研究多使用自评健康状况(Self-rated Health,SRH)作为刻画健康状况的代理变量。[39-40]尽管SRH能够在一定程度上体现个体生理、心理、认知以及外界环境等方面的多维信息,但在衡量健康及其不平等方面被证明存在较大测量偏差。[41]一方面,基于SRH的健康不平等集中指数测量需要通过二分法、对数正态变换或区间回归预测等方法将其进一步量化为数值变量,这将严重影响结果的可靠性。[42]另一方面,由于具有不同社会经济地位的个体对于健康认知的主观差异性,具有相同健康水平的不同老年人可能会给出完全不同的健康测序数据,从而夸大/缩小与收入相关的健康不平等。[43]最后,老年健康状况在生活能力、心理感受、生存寿命等不同维度上具有差异化体现,而非单一维度或笼统指标所能涵盖。因此,本文分别采用“生理健康”和“心理健康”两项指标刻画老年健康状况。生理健康包括7项肢体活动能力限制指标、5项工具性日常生活活动能力评定指标(IADL)和6项日常生活活动能力评定指标(ADL)。对问题反馈进行了调整,使锚点为0~3,各题项得分加总后正向标准化得到生理健康得分,得分越高个体生理健康状况越好;心理健康采用CESD-10量表测量。对10项焦虑量表题项反馈进行调整,使锚点为0~3,并对消极题项进行了反向编码,各题项得分加总后进行标准化处理得到心理健康得分,得分越高个体心理健康状况越好。

2. 核心解释变量

研究的核心解释变量为“是否获得了城乡居民基本养老保险提供的养老金收入”。该变量为哑变量,基于问卷中“您现在领取以下一种或几种退休金/养老金吗?”题项构造变量,当受访者表示正在领取城乡居民基本养老保险、城镇居民养老保险、新型农村社会养老保险给付的任何一项养老金时,代表老年人获得了城乡居民基本养老保险养老金,赋值为1,当受访者选择“以上均没有”时,赋值为0。

3. 个体收入水平变量

在衡量老年人与收入相关的健康不平等时,使用不同的收入指标,收入-健康梯度的陡度将可能发生显著变化。[44]已有研究主要使用两个维度的衡量标准:一是以个体为单位测算个体年收入水平;二是以家户为单位测算家庭人均收入水平。然而,两种衡量标准均未关注可支配收入对于家户资源共享程度的敏感性。个体的福利水平不仅受到其所在家户总收入水平的影响,同时也在很大程度上受制于家户规模、家户人口结构的共同影响。当考虑家户作为经济单位所存在的规模经济效应以及个体消费异质性时,传统的人均可支配收入测度则不具备可比性。[45]因此,借鉴国外经验,采用OECD等值规模因子(Equivalence Scale)修正老年人的人均可支配收入水平偏差。[46-47]OECD等值规模因子以共同居住的家户成员为基础,对不同成员相对消费水平下的生活成本进行可比标准化折算,从而赋予不同数量、结构的家户以等值规模因子。等值规模因子值越小,消费规模经济越高。具体计算公式为:人均可支配收入=家户总收入水平/[1+0.7(家户成人数-1)+0.5×家户儿童数]1。

在此基础上,以2010年居民消费价格指数(CPI)为基础,对各期人均可支配收入水平进行平减。考虑经济变量极端值对结果可能造成的误差,进一步对变量进行了左右1%的截尾处理,并进行对数化处理。

4. 中介变量

以非同住子女对老年人的现金或物质性经济转移作为衡量老年人获得家庭代际经济支持的判断标准,分别生成“是否获得代际经济支持”和“代际经济支持水平”两个变量。对于代际经济支持水平变量,当被访老年人样本表示在过去一年内并未从没住在一起的子女那里收到任何经济支持时,赋值为空值;否则计算子女过去一年提供的经济支持总额。在左右1%截尾后,对经济支持水平进行对数化处理。

5. 协变量

遵循控制变量尽可能外生的原则,分别选取个体因素、家庭因素、地区因素作为协变量。

个体因素包括性别、年龄、婚姻状况、受教育水平、人均可支配收入、营养摄取、是否患慢性病、医疗保险等人口经济学变量。其中营养摄取变量采用家庭人均食品消费作为代理变量,通过上一周家庭食品消费支出和家户成员数计算年度家庭人均食品消费,左右1%截尾后对数化处理得到营养摄取水平。纳入“15岁以前的健康状况”作为健康的初始变量。在家庭因素层面,根据积累劣势理论,个体早期经历的家庭压力性事件可能会导致身心短期内不易察觉的损害,并随着生命历程的推进不断累积,最终对其晚年健康产生显著影响。因此,基于“父亲是否是文盲”“儿童时期父母亲曾有酒精/毒品问题”“儿童时期家庭经济状况”构造“原生家庭环境”指标,受访者没有其中任何经历,赋值为1,否则赋值为0。相比原生家庭环境带来的内隐性健康创伤,家庭灾难性事件具有明显外显性,可能同时在身心层面造成突发性伤害。因此,以“是否经历过自己孩子的死亡”作为家庭灾难性事件的代理变量,若经历过自己孩子死亡,赋值为1,否则赋值为0。此外,良好的家庭卫生环境能够使个体暴露于健康伤害的可能性降低,因此纳入“是否有抽水马桶”变量。在地区因素层面,考虑地区医疗资源配置与个体健康脆弱性之间的潜在关系,纳入地区医疗资源水平变量。选取市级层面“医疗机构数量”“每千人口医疗机构床位数”“每千人口执业医生数”三个指标,运用熵值法确定变量权重后计算综合得分形成“地区医疗资源水平”变量,得分越高代表地区医疗资源水平越好。

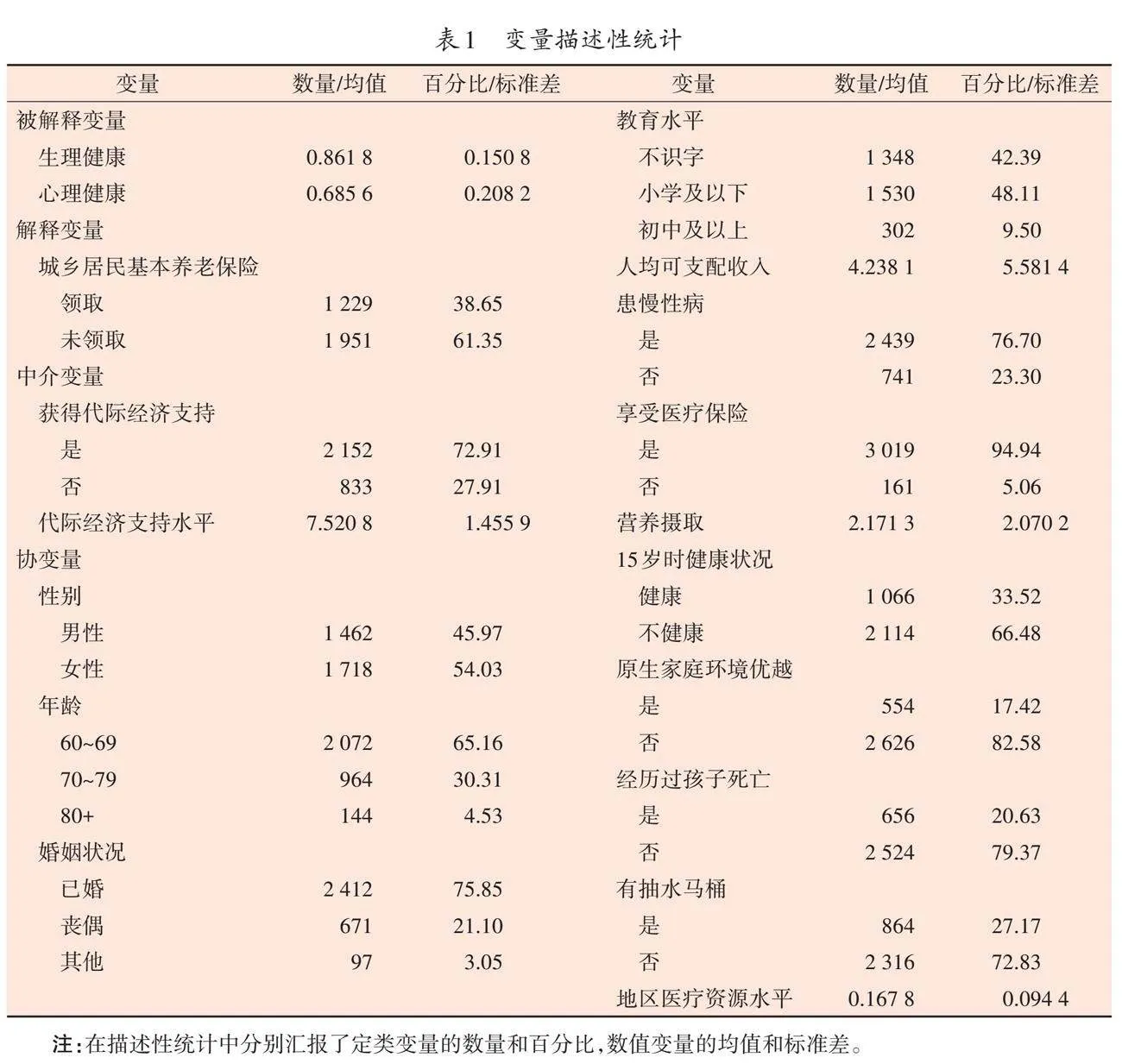

变量描述性统计如表1所示,分别报告了变量绝对和相对频率、集中趋势和离散程度。

(三)实证策略

1. 净效应估计

在确定城乡居民基本养老保险与个体健康状况的因果关系上,主要的挑战在于老年人是否获得城乡居民基本养老保险提供的养老金收入并非随机,可能在一定程度上受到地区、家庭资源禀赋的影响,从而进一步影响个体健康,使估计结果出现偏差。基于普通最小二乘(OLS)的传统回归模型无法有效解决这一内生性问题,因此,本文采用基于倾向得分匹配的双重差分法(PSM-DID)评估城乡居民基本养老保险对老年群体健康状况影响的净效应。

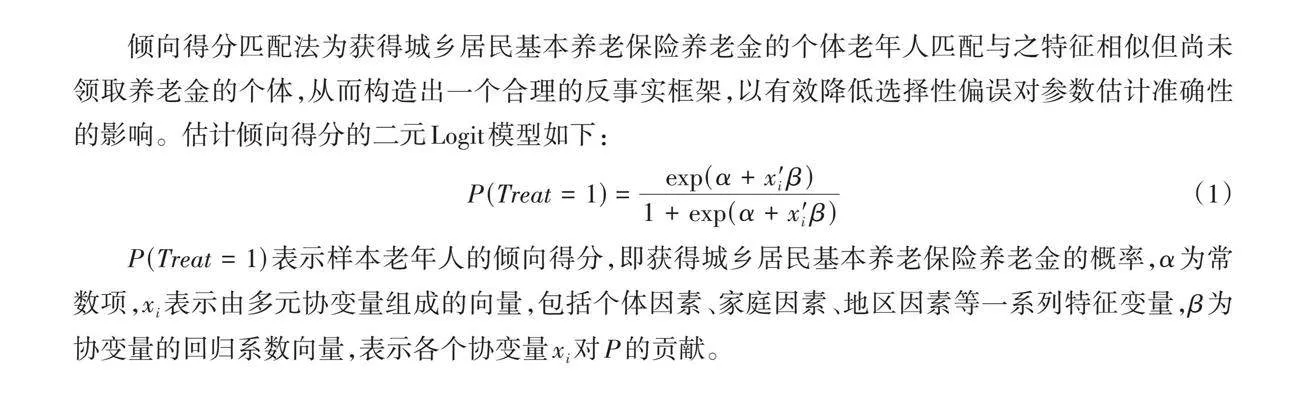

倾向得分匹配法为获得城乡居民基本养老保险养老金的个体老年人匹配与之特征相似但尚未领取养老金的个体,从而构造出一个合理的反事实框架,以有效降低选择性偏误对参数估计准确性的影响。估计倾向得分的二元Logit模型如下:

[P(Treat=1)=exp(α+x′iβ)1+exp(α+x′iβ)] (1)

[P(Treat=1)]表示样本老年人的倾向得分,即获得城乡居民基本养老保险养老金的概率,[α]为常数项,[xi]表示由多元协变量组成的向量,包括个体因素、家庭因素、地区因素等一系列特征变量,[β]为协变量的回归系数向量,表示各个协变量[xi]对[P]的贡献。

求得倾向得分后,为每个实验组样本在对照组中寻找倾向得分相似的可比对象进行匹配分析。在匹配方法上,本文采用卡尺范围内1对2近邻匹配法进行样本匹配1。只有相互匹配成功的样本适合于随后的因果推断,未成功匹配的样本将被剔除。

基于匹配后的样本,采用双向固定效应进行DID估计,以进一步控制可能存在的不可观测变量。其形式为:

[hit=α0+β1Treati×Postt+β2Xit+vt+φp+εit] (2)

[i]、[t]分别代表个体和时期,[hit]是老年人个体健康状况的衡量指标,包括生理健康和心理健康。[Treati]为分组虚拟变量,若个体获取城乡居民基本养老保险养老金,则属于实验组,[Treati=1],反之则[Treati=0]。[Postt]为时间虚拟变量,若个体样本处于2013年调查期,则[Postt=1],否则[Postt=0]。本文重点关注系数[β1]的估计值,用以衡量城乡居民基本养老保险对老年健康状况影响的净效应。[Xit]为观察到的控制变量,[εit]为随机扰动项,同时控制了时间固定效应[vt]和区域固定效应[φp]。

2. 集中指数度量与分解

使用Erreygers集中指数(Erreygers Index,EI)观察与收入相关的健康分布偏差。EI指数类似于健康的基尼指数,但用衡量整个收入维度的健康变化排序取代了健康的排序。EI指数范围在-1和1之间,当EI>0时,表明健康资本更多地集中于高收入群体,即存在偏富人的健康不平等;EI<0则反之。具体计算公式如下:

[EIh|y=8n2hmax−hmini=1nzihi=8n2i=1nzihi] (3)

[n]为观察样本的数量,[hi]是个体[i]的健康水平,[zi]等于个体[i]的收入排序偏离度,即对群体中所有个体的收入按照从降序排序时,个体[i]的收入排序相对于[n+1/2]的偏离程度。[hmax]和[hmin]分别表示健康水平的最大值和最小值。由于本文对所有健康变量进行了标准化处理,因此EI指数可以转化为式(3)右侧的简化式。

求得EI指数后,进一步对EI指数进行分解,以评估各个因素对健康不平等的贡献水平。参照Wagstaff和Doorslaer的分解法,健康不平等指数可以分为每个因素的弹性与其EI的乘积。代入健康决定方程,则可以得到:

[EIh|y=k=1Kβkxk/hEIxk|y+GEIε/h] (4)

[EIxk|y]是根据收入排序计算的自变量[xk]的集中度指数,[βk]为回归模型中自变量[xk]的系数,[xk]为[xk]的样本均值,[βkxk/h]则代表健康水平相对于自变量[xk]的弹性,[GEIε]是残差的广义EI。每个因素的弹性与其集中指数的乘积提供了该因素对于健康不平等的实际贡献水平,当贡献度为正(负)时,表明给定的变量扩大(缩小)了不同收入水平之间的健康不平等。

四、实证研究结果

(一)城乡居民基本养老保险的健康效应分析

1. 相对分布描述

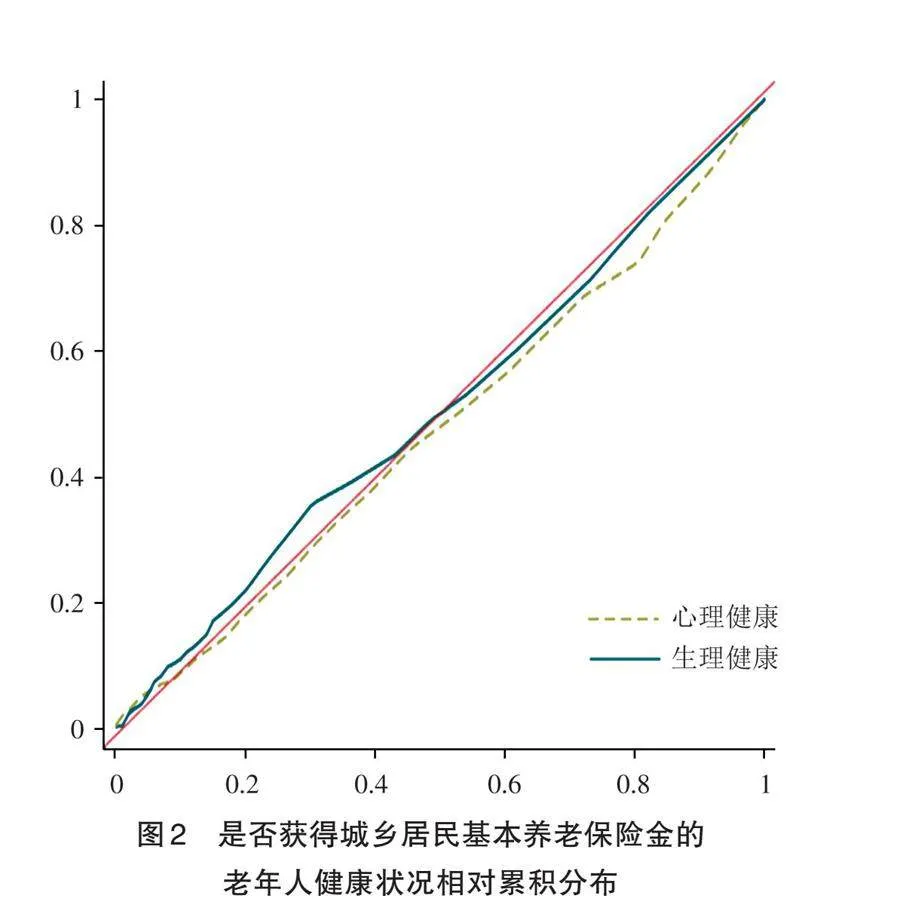

在基准回归前,使用相对分布法考察健康状况在是否获得城乡居民基本养老保险养老金层面的组间差异,即实验组(获得养老金老年人)健康水平对于基准组(未获得养老金老年人)的相对累积分布(relative CDF)情况。估计结果如图2所示,横轴为基准组的不同分位点,纵轴为实验组的累积比例,45度线为分布等价线,在该等价线下方表示实验组具有更高的健康水平,在该等价线上方则表示基准组具有更高的健康水平。对比不同健康指标的相对累积分布曲线不难发现,心理健康的相对累积分布曲线始终位于等价线下方,即与基准组相比,实验组心理健康水平略高,同时,两组数据的最大分布差异出现于基准组健康水平的约0.8分位数处,该点处的相对CDF值约为0.7,表示实验组中约70%的老年人健康水平高于基准组健康水平的0.8分位点,个体心理健康存在一定程度的养老金分配差异。相较而言,生理健康的相对累积分布曲线则在等价线上下徘徊,无法准确判断有无养老金对于老年人生理健康分布是否存在影响。

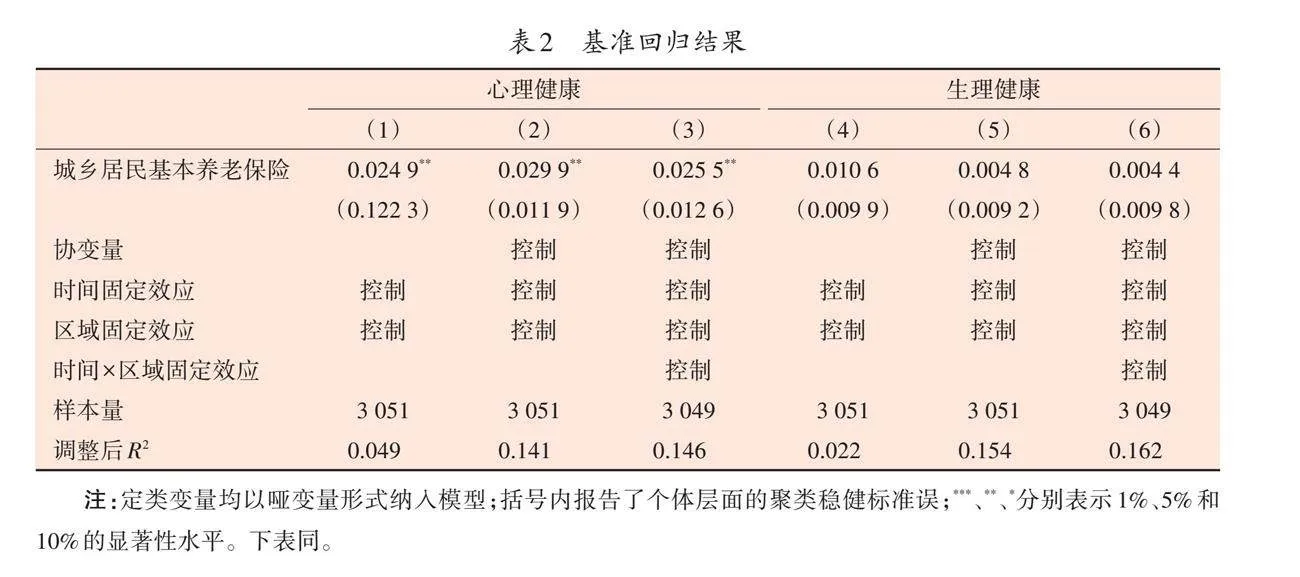

2. 基准回归结果

进一步使用PSM-DID验证城乡居民基本养老保险对老年群体健康状况的影响1。如表2所示,未纳入控制变量时,城乡居民基本养老保险对于个体心理健康的估计系数为0.024 9并在5%统计水平上显著;纳入一系列控制变量后,估计系数调整为0.029 9;在模型(2)的基础上进一步纳入时间趋势与区域虚拟变量的交互项后,估计系数略微下调至0.025 5,但仍然在5%的统计水平上显著。估计结果与已有研究结论一致,即城乡居民基本养老保险通过提供给老年人一笔相对稳定的养老金收入,在短期内减轻了个体相对剥夺感,提高了社会资本水平,从而表现出显著的心理健康改善效应。无论是否纳入控制变量,城乡居民基本养老保险的生理健康改善效应都不显著。这意味着城乡居民基本养老保险提供的养老金难以通过扩大老年人的健康投资保障其健康生活需求,从而对个体生理健康有所增益。估计结果验证了研究假设1。

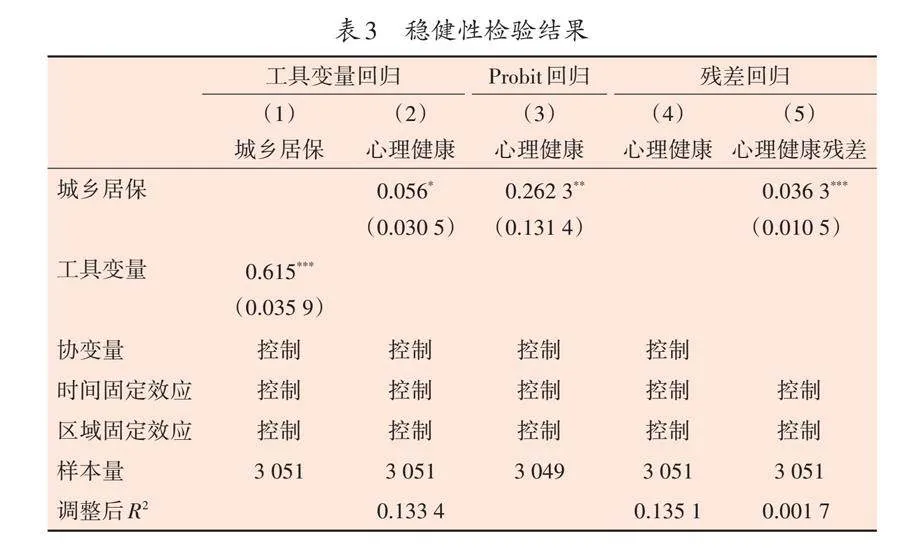

3. 稳健性检验结果

为提高基准回归结果的稳健性,分别从以下三个方面进行稳健性检验1:

第一,工具变量法。采用IV策略作为核心解释变量内生性问题的解决方法。在工具变量的选择上,参照已有研究经验,选取“同村/社区老年人城乡居民基本养老保险养老金领取率”作为工具变量。[19]在同侪效应下,同村/社区居民养老金领取率会影响本人养老金的领取情况,但领取率与个体老年人的健康状况并不直接相关,满足工具变量外生性的要求。基于工具变量的2SLS估计结果如表3模型(1)和模型(2)所示,养老金能够显著提高老年人的心理健康状况,估计系数为0.056,并在10%的统计水平上显著。工具变量通过了弱工具变量检验2。同时,Hausman检验认为基准DID估计和2SLS估计结果没有显著差异3,说明基准DID的内生问题并不十分严重,从而印证了基准模型估计结果的稳健性。

第二,更换被解释变量。为避免被解释变量指标定义和指标选取差异带来研究结果的估计偏误,将生理健康、心理健康变换为二元指标变量后进行Probit回归,以检验结果稳健性。对于生理健康,只要老年人有任何一项活动功能限制,则认为存在生理健康损伤,赋值为0,否则赋值为1。对于心理健康,根据CESD抑郁量表临界值界定,当抑郁得分≥8分,即识别为抑郁状态,赋值为0,抑郁得分<8分,识别为非抑郁状态,赋值为1。Probit模型的估计结果如表3模型(3)所示,老年人获得城乡居民基本养老保险养老金,其心理健康状况改善的概率将显著提升,估计结果在5%的统计水平上显著。

第三,残差回归。考虑老年人健康状况影响因素的复杂性,通过老年人健康影响因素模型估计了传统宏微观因素无法解释的老年人健康变化,即残差,然后以此为因变量,考察城乡居民基本养老保险与健康状况残差之间的关系。回归结果如表3模型(4)和模型(5)所示,城乡居民基本养老保险与老年人心理健康状况的残差显著正相关,城乡居民基本养老保险提供的养老金收入能够解释传统宏微观因素无法解释的老年人心理健康状况的变化,即城乡居民基本养老保险对于老年人心理健康具有显著正向影响。基准回归结果具有较好的稳健性。

(二)健康不平等集中指数及其分解

尽管城乡居民基本养老保险能够改善老年群体的心理健康状况,然而,不同收入群体的受益程度不同将可能产生巨大的政策结果差异。城乡居民基本养老保险带来的健康不平等效应犹未可知。

计算样本老年群体的心理健康不平等集中指数,发现样本总体EI指数为0.039 9,分年份EI指数分别为0.048 1(2011年)和0.030 3(2013年)。这意味着我国老年群体始终存在“亲富”的健康不平等,即老年人的家庭人均可支配收入水平越高,其健康资本积累也越显著,但不平等在2011—2013年间呈现出一定水平的下降趋势。

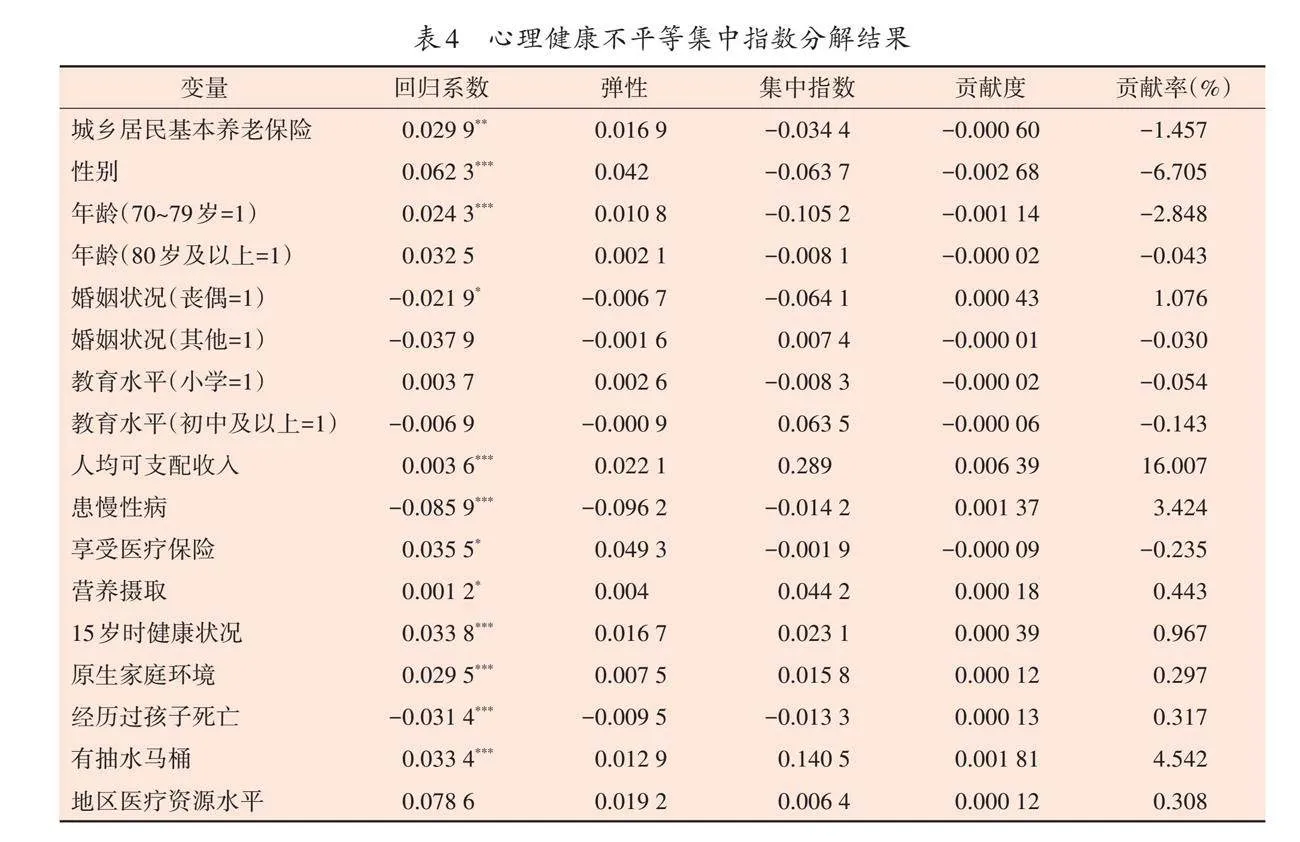

进一步分解导致制度内老年群体心理健康水平差距缩小的因素。表4分别显示了特征变量的回归系数、弹性系数、集中指数、健康不平等贡献水平以及贡献百分比。结果显示城乡居民基本养老保险的弹性系数(0.016 9)为正,说明老年群体的心理健康状况对于是否获得城乡居民基本养老保险提供的养老金收入是正向敏感的。而城乡居民基本养老保险的集中指数(-0.034 4)为负,就样本老年群体而言,城乡居民基本养老保险相对覆盖了更多的低收入老年群体。基于弹性系数对集中指数加权后求得城乡居民基本养老保险对于健康不平等的贡献度水平为-0.000 6,相对贡献率则为 -1.457%。因此可以认为城乡居民基本养老保险在一定程度上缩小了城乡居民老年群体的健康不平等,尽管这一政策的缓和作用较为有限。此外,在纳入回归的老年人心理健康影响因素中,除家庭人均可支配收入外,家庭卫生环境、患慢性病情况等因素都是造成健康不平等的重要变量,即低收入老年群体更可能由于恶劣的家庭卫生环境以及高慢性病患病率导致心理健康恶化,从而加剧老年人与收入相关的健康不平等。

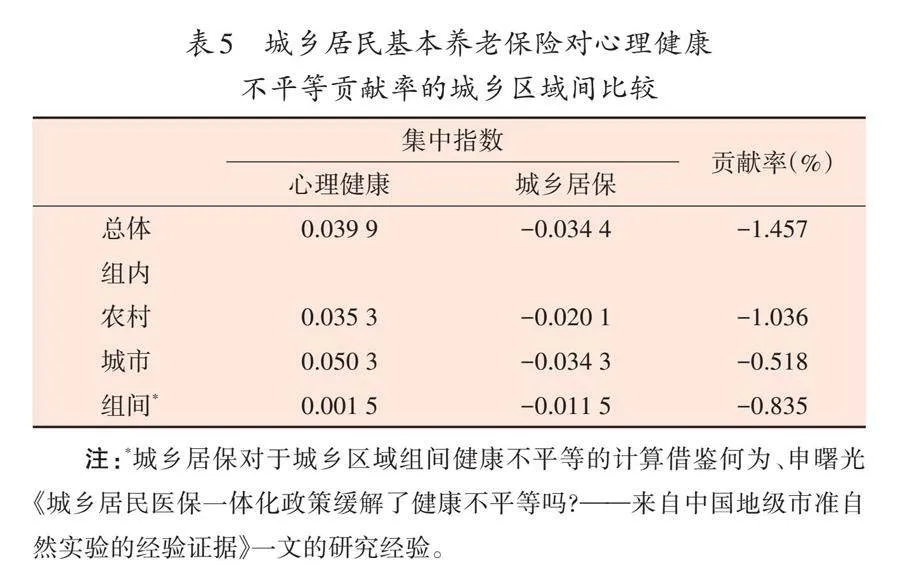

进一步分城市区域和农村区域对健康不平等进行分解。结果如表5所示,城乡居民基本养老保险对于城市和农村老年人的健康集中指数贡献率分别为-0.518%和-1.036%,说明无论在城市内部还是在农村内部,城乡居民基本养老保险均在一定水平上缓和了老年群体与收入相关的心理健康不平等,且相较于城市,其健康不平等缓和效应在农村老年群体内部表现更为突出。对这一结果可能的解释是城乡居民基本养老保险提供的养老金收入对于农村老年群体具有更强的制度吸引力,同时,农村老年群体相对城市老年群体而言,其家庭人均可支配收入通常更低,按照收入的健康效益递减规律,前者更可能因为获得城乡居民基本养老保险养老金而带来心理健康的改善。此外,城乡居民基本养老保险对于城乡老年人口的组间健康不平等贡献率为 -0.835%,城乡居民基本养老保险同样具有缩小城乡老年人口之间健康差距的显著作用。

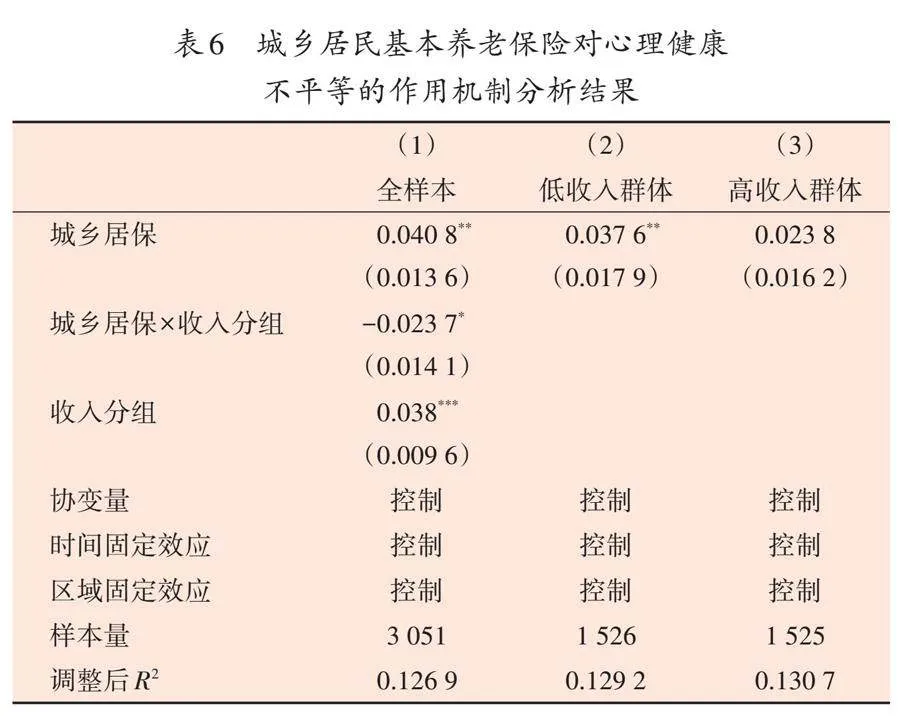

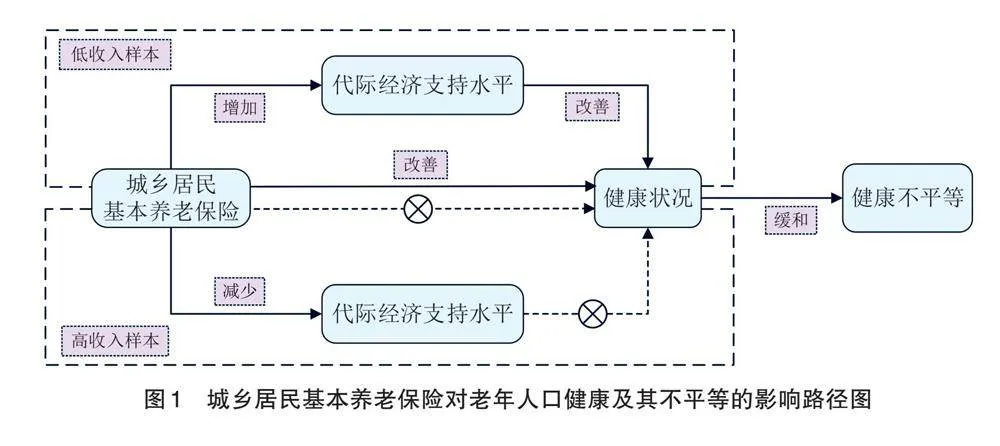

(三)机制路径分析

1. 机制分析

为了验证城乡居民基本养老保险缓和老年群体健康不平等的作用机制,本文在回归中纳入收入分组与城乡居民基本养老保险的交互项。其中收入分组变量根据样本老年人家庭人均可支配收入水平的中位数进行分组,个体收入高于样本中位数定义为“高收入群体”,赋值为1,反之定义为“低收入群体”,赋值为0。估计结果如表6模型(1)所示,城乡居民基本养老保险与收入分组变量交互项的估计系数为-0.023 7并在10%的统计水平上显著,即相较于高收入群体而言,获得养老金使低收入群体心理健康水平改善的边际效益提高2.37%,因此,城乡居民基本养老保险在促进个体心理健康方面的效应偏向低收入群体,从而缓和了不同收入老年群体之间的健康不平等。为验证结果稳健性,进一步分样本回归,结果如模型(2)和模型(3)显示,城乡居民基本养老保险在低收入群体中呈现的健康改善效果为0.037 6且在5%的统计水平上显著;相较而言,对高收入老年群体,有限的养老金收入并未起到扩大健康资本投资的作用,因此城乡居民基本养老保险的健康改善效应并不显著。

如前所述,作为捕捉个体所处客观社会阶层位置的重要因素,收入水平的差异同时折射出了其掌握的社会资本和禀赋差异。当个体相对于其他老年人而言处于更好的经济处境时,他们往往拥有更高的与收入相关的社会资本,也更不容易由于收入消费不均衡而产生心理压力,此时收入的波动对其健康效益作用不大。相较而言,低收入老年人的社会阶层属性决定了其较强的脆弱性特征,容易面临更强的社会剥夺感以及更低的抗风险能力。低收入老年人获得养老金收入更可能产生心理健康层面的变化。城乡居民基本养老保险通过使低收入群体受益缓和了与收入相关的健康不平等。估计结果验证了研究假设2。

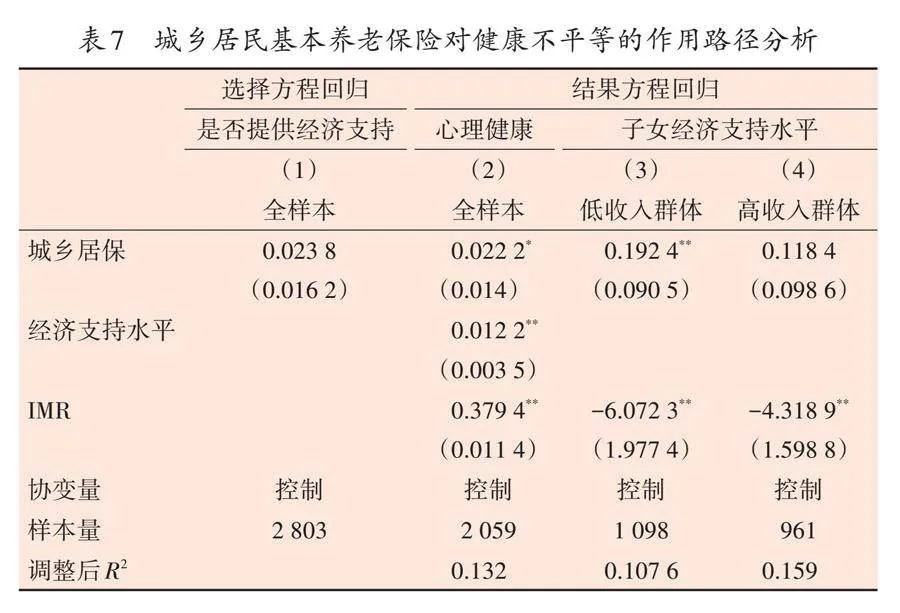

2. 路径分析

进一步探讨子女经济支持水平在城乡居民基本养老保险缓和健康不平等中的作用路径。样本中存在大量未获得子女经济支持的老年人可能产生选择偏误,因此在路径分析中采用Heckman两阶段法进行回归。即通过子女提供经济支持的概率模型构造逆米尔斯比率(IMR)以控制这种偏差。表7模型(2)呈现了以心理健康为因变量,纳入IMR以及子女经济支持水平变量后的估计结果。可以发现子女经济支持水平的估计系数为0.012 2且在5%的统计水平上显著,说明老年人的心理健康状况对于子女提供的经济支持水平是正向敏感的。模型(3)和模型(4)显示了以子女经济支持水平为因变量,以城乡居民基本养老保险为核心自变量,分低收入样本和高收入样本的估计结果。结果显示低收入老年群体的制度系数为0.192 4且在5%的统计水平上显著,而高收入群体为0.118 4,但并未通过显著性检验。城乡居民基本养老保险对于子女提供经济支持的促进效应在低收入老年群体中表现更强,显著高于高收入老年群体。结合模型(2)估计结果,研究假设3得到了验证,即城乡居民基本养老保险通过提高低收入老年群体的代际经济支持水平缓和了城乡老年群体与收入相关的心理健康不平等。

如前文所述,隐藏在家庭代际经济支持背后的动机差异可能对不同家庭收入水平代际经济支持产生不同影响,从而影响老年人的健康生产效益。[48]对于人均可支配收入水平较高的家庭,在禀赋收入效应的加持下,老年人领取城乡居民基本养老保险养老金对于其子女的代际经济支持决策并不会产生重大影响。[38]相较而言,对于人均可支配收入较低的老年人家庭,在获得城乡居民基本养老保险养老金后,老年人可能会出现减少劳动供给,增加孙辈照料时长,扩大消费预算等行为,而这又将带来子女经济支持行为决策的转变。在互惠关系下,子代通常会适当提高其经济支持水平以平衡老年人的收益和消费。两代人决策行为的相互作用,最终引致城乡居民基本养老保险对老年人健康状况的差异化影响。

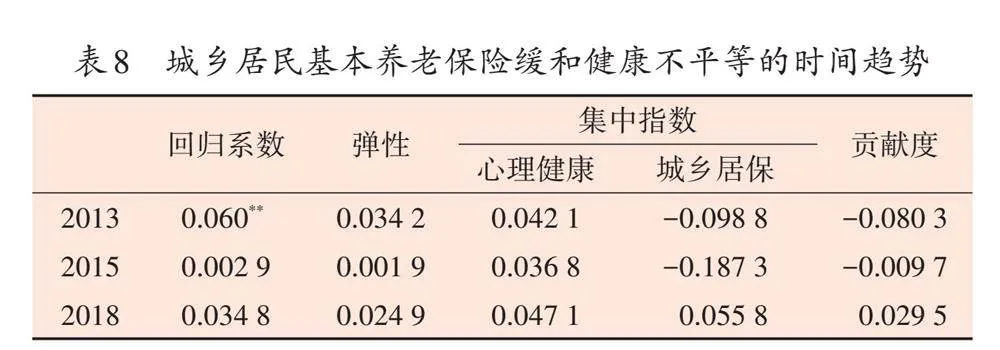

(四)时间效应分析

城乡居民基本养老保险缓和老年群体与收入相关的健康不平等的效用还表现出一定的时间变化趋势。通过构建2011—2018年面板数据,比较不同时期城乡居民基本养老保险的健康及其不平等效用变化,结构如表8所示。城乡居民基本养老保险的心理健康弹性系数明显下降,其对于老年人心理健康状况的影响在制度实施时间上表现出一定的异质性。而城乡居民基本养老保险的集中指数则从2013年的-0.098 8增长到2018年的0.055 8,随着时间的推移,城乡居民基本养老保险在覆盖面上的群体差异将逐渐弥合,并表现出倾向高收入群体的发展趋势。弹性系数与集中指数的交互作用构成了城乡居民基本养老保险对于城乡老年群体健康不平等的贡献度水平,不难发现城乡居民基本养老保险的健康不平等效应正呈现出随时间发展逐步正向化的趋势,其缓和健康不平等的作用正在逐步弱化,甚至可能产生一定程度的不平等扩大效应。

分析其中原因,一方面,随着时间的推移,城乡居民基本养老保险的待遇水平调整比例并未与参保老年人养老金预期水平的变化相适应,老年人将可能逐步降低对于城乡居民基本养老保险的收入预期和信任水平,进而削弱城乡居民基本养老保险的心理健康改善效应,限制其缓和健康不平等的作用。另一方面,城乡居民基本养老保险的制度设计引致的福利分布差异变化将可能带来其加剧健康不平等的结果。具体而言,城乡居民基本养老保险多梯度缴费档次与“多缴多得”的累进补贴机制相结合,并未实现提高低收入群体参保缴费层次的激励作用,相反,由于个体的短视思维,低收入群体更可能因预算不足和心理偏误采取最低缴费档次乃至退保的策略选择,因此,随着时间的推移,城乡居民基本养老保险很可能出现“保富不保贫”的亲富效应。另外,城乡居民基本养老保险的低统筹层次使养老金补贴政策呈现出巨大的地方差异,而具有较高经济发展水平的区县的居民收入水平也往往更高。由于城乡居民基本养老保险收入再分配效应的削弱,养老金红利不断倾向于制度内高收入人群,最终扩大了城乡老年群体内部的健康不平等。

五、研究结论

文章利用城乡居民基本养老保险的准自然实验条件,采用基于倾向得分匹配的双重差分法、集中指数分解法等计量方法,实证检验了城乡居民基本养老保险对城乡老年人口健康及其不平等的影响。研究发现:城乡居民基本养老保险通过提供给老年人一笔相对稳定的外源性收入,显著改善了老年人的心理健康状况,但对其生理健康的影响并不显著;城乡老年群体被证明存在“亲富”的健康不平等,但这种不平等表现出逐年下降的发展趋势;城乡居民基本养老保险通过使制度内低收入老年群体受益更多,在一定程度上缓和了城乡老年群体与收入相关的健康不平等;城乡居民基本养老保险对于不同收入群体老年人的代际经济支持水平有一定影响。制度引起的代际经济支持水平的变化间接促进了低收入老年群体的健康受益,进而缓和了城乡老年群体与收入相关的健康不平等;随着时间的推移,城乡居民基本养老保险覆盖面逐步扩大,但由于低水平养老金待遇导致的健康效应减弱,以及缴费补贴机制、低统筹层次等制度设计产生的“亲富”效应,城乡居民基本养老保险的健康不平等缓和效应将可能逐步削弱,并表现出扩大健康不平等的发展趋势。

基于上述研究结论,有必要进一步优化城乡居民基本养老保险的制度设计,以实现其保障居民基本生活、促进健康及其公平的作用,并与共同富裕和健康老龄化的中国式现代化时代要求相适配。第一,考虑城乡居民基本养老保险待遇水平长期低位运行导致的健康改善效应仅局限于老年群体心理健康层面,并且随着时间的推移正在逐步减弱,因此,应当逐步提高城乡居民基本养老保险的保障水平,特别是扩大基础养老金部分的保障力度,从而稳定乃至逐步扩大城乡居民基本养老保险的收入和健康福利效应。具体而言,可根据经济发展水平、居民消费指数、人均可支配收入等因素综合确定恰当的基础养老金替代率,并确保养老金待遇水平与经济发展同步增长。第二,鉴于城乡居民基本养老保险福利分布差异导致其在缓和城乡老年人口健康不平等方面的效应逐步削弱,因此,应当逐步缩小城乡居民基本养老保险的待遇差距,尤其是扩大基础养老金待遇的收入再分配力度,从而实现收入公平,维护城乡老年人口健康公平。应通过多种方式鼓励低收入群体提高城乡居民基本养老保险的缴费参保积极性和参保层次,逐步提高最低缴费档次标准,并对家庭人均可支配收入偏低的城乡居民,在不改变缴费补贴的情况下,通过财政补缴等方式提高缴费层次;逐步提高城乡居民基本养老保险统筹层次,从源头上避免制度碎片化等结构性因素导致的公平性问题,短期内可探索建立城乡居民基本养老保险制度省级调剂金,以平滑同省份内不同地区、不同收入水平间老年人的养老金待遇差距;可借鉴西方国家实践经验,将城乡居民基本养老保险的基础养老金账户纳入“基本收入保障”的框架,[49]探索通过无条件现金转移方式给予城乡老年人口一笔基础养老金收入,以降低低收入、健康脆弱老年人的收入不确定性、增加健康投资机会。

此外,还应重点关注不同收入老年群体在医疗服务可及性、家庭卫生环境等社会结构因素之间存在的较大差异而带来的健康差距。推动城乡居民基本养老保险制度与其他低收入群体、农村帮扶政策协同联动,以提高低收入老年群体,特别是农村老年群体的健康社会资本。其中包括但不限于持续推进农村厕所革命,改善低收入农村家庭居家卫生环境;加快公共医疗资源的优化配置,通过“医共体”建设引导优质医疗资源下沉乡村,普及农村老年人疾病预防、诊疗服务。

【参考文献】

[1] 艾斌. 老年人健康不平等的发展趋势研究[J]. 人口与经济,2022(4):42-60.

[2] 陈东,张郁杨. 与收入相关的健康不平等的动态变化与分解:以我国中老年群体为例[J]. 金融研究,2015(12):1-16.

[3] 杨晶,李连友,潘昌健. 基于RIF-I-OLS分解法中国城镇老年人健康不平等影响因素分析[J]. 中国公共卫生,2022(4):404-409.

[4] 杜本峰,王旋. 老年人健康不平等的演化、区域差异与影响因素分析[J]. 人口研究,2013(5):81-90.

[5] Högberg B,Strandh M,Baranowska-Rataj A,et al. Ageing,Health Inequalities and the Welfare State:A Multilevel Analysis[J]. Journal of European Social Policy,2018,28(4):311-325.

[6] Berkowitz S A. The Logic of Policies to Address Income-Related Health Inequity:A Problem-Oriented Approach[J]. The Milbank Quarterly,2022,100(2):370-392.

[7] Case A C. Does Money Protect Health Status?Evidence from South African Pensions[R]. NBER Working Paper No. 8495,Cambridge,MA:National BuLH+LROvbgaUzspt1U+MNNg==reau of Economic Research,2001.

[8] Duflo E. Grandmothers and Granddaughters:Old-Age Pensions and Intrahousehold Allocation in South Africa[J]. World Bank Economic Review,2003,17(1):1-25.

[9] Lloyd-Sherlock P,Barrientos A,Moller V,et al. Pensions,Poverty and Wellbeing in Later Life:Comparative Research from South Africa and Brazil[J]. Journal of Aging Studies,2012,26(3):243-252.

[10] 李时宇,冯俊新. 城乡居民社会养老保险制度的经济效应:基于多阶段世代交叠模型的模拟分析[J]. 经济评论,2014(3):3-15.

[11] 薛惠元. 新农保能否满足农民的基本生活需要[J]. 中国人口·资源与环境,2012(10):170-176.

[12] 张晔,程令国,刘志彪. “新农保”对农村居民养老质量的影响研究[J]. 经济学(季刊),2016(2):817-844.

[13] Cheng L,Liu H,Zhang Y,et al. The Health Implications of Social Pensions:Evidence from China's New Rural Pension Scheme[J]. Journal of Comparative Economics,2018,46(1):53-77.

[14] 吴玉锋,虎经博,聂建亮. 城乡居民基本养老保险对农村老年人健康绩效的影响机制研究[J]. 社会保障研究,2021(6):10-22.

[15] 解垩. “新农保”对农村老年人劳动供给及福利的影响[J]. 财经研究,2015(8):39-49.

[16] 解垩. 养老金与老年人口多维贫困和不平等研究:基于非强制养老保险城乡比较的视角[J]. 中国人口科学,2017(5):62-73,127.

[17] 朱火云. 城乡居民养老保险减贫效应评估:基于多维贫困的视角[J]. 北京社会科学,2017(9):112-119.

[18] 柳清瑞,刘淑娜. 农村基本养老保险的减贫效应:基于PSM-DID的实证分析[J]. 人口与发展,2019(3):38-46.

[19] 郑晓冬,杨园争,冯子蔚,等. 社会养老保险、老年人健康及其不平等的关系研究[J]. 制度经济学研究,2019(3):88-116.

[20] 谢贞发,杨思雨. 城乡居民基本养老保险一体化改革对居民主观福利的影响:基于CHARLS数据的实证分析[J]. 中国人口科学,2022(6):85-96,127-128.

[21] 白金,李华. “老有所养”能促进农村中老年人的身心健康吗:基于社会养老保险的视角[J]. 社会保障研究,2023(4):19-32.

[22] Yuan H,Chen S,Pan G,et al. Social Pension Scheme and Health Inequality:Evidence from China's New Rural Social Pension Scheme[J]. Frontiers in Public Health,2022,9:837431.

[23] 张郁杨,陈东. 新农保政策会缓解城乡老年健康机会不平等吗:来自CHARLS数据的证据[J]. 农业技术经济,2023(8):82-99.

[24] 李实,杨穗. 养老金收入与收入不平等对老年人健康的影响[J]. 中国人口科学,2011(3):26-33,111.

[25] Kawachi I. Social Capital and Community Effects on Population and Individual Health[J]. Annals of the New York Academy of Sciences,1999,896(1):120-130.

[26] Bu T,Tang D,Tang C,et al. Does High-Speed Rail Relieve Income-Related Health Inequalities? A Quasi-Natural Experiment from China[J]. Journal of Transport & Health,2022,26:101409.

[27] 王延中,龙玉其,江翠萍,等. 中国社会保障收入再分配效应研究:以社会保险为例[J]. 经济研究,2016(2):4-15,41.

[28] 乐章,刘二鹏. 家庭禀赋、社会福利与农村老年贫困研究[J]. 农业经济问题,2016(8):63-73,111.

[29] 郑志丹,郑研辉. 社会支持对老年人身体健康和生活满意度的影响:基于代际经济支持内生性视角的再检验[J]. 人口与经济,2017(4):63-76.

[30] Scodellaro C,Khlat M,Jusot F. Intergenerational Financial Transfers and Health in a National Sample from France[J]. Social Science & Medicine,2012,75(7):1296-1302.

[31] 张川川,陈斌开. “社会养老”能否替代“家庭养老”?——来自中国新型农村社会养老保险的证据[J].经济研究,2014,49(11):102-115.

[32] 张苏,王婕. 养老保险、孝养伦理与家庭福利代际帕累托改进[J]. 经济研究,2015(10):147-162.

[33] Barro R. Are Government Bonds Net Wealth[J]. Journal of Political Economy,1974,82(6):1095-1117.

[34] Cox D. Motives for Private Income Transfers[J]. Journal of Political Economy,1987,95(3):508-546.

[35] Park C. Interhousehold Transfers between Relatives in Indonesia:Determinants and Motives[J]. Economic Development and Cultural Change,2003,51(4):929-944.

[36] 靳卫东,王鹏帆,何丽. “新农保”的养老保障作用:理论机制与经验证据[J]. 财经研究,2018(11):125-138.

[37] 杨瑞龙,任羽卓,王治喃. 农村养老保险、代际支持与隔代抚育:基于断点回归设计的经验证据[J]. 人口研究,2022(3):44-59.

[38] 郝春虹,赵旭东,张慧敏. “社会统筹养老”是否真的挤出“家庭代际养老”和“个人自我养老”:对新型农村社会养老保险制度效果的再验证[J]. 南开经济研究,2021(6):144-161.

[39] Deaton A S,Paxson C H. Aging and Inequality in Income and Health[J]. American Economic Review,1998,88(2):248-253.

[40] Trannoy A,Tubeuf S,Jusot F,et al. Inequality of Opportunities in Health in France:A First Pass[J]. Health Economics,2010,19(8):921-938.

[41] Fernandez-Val I,Savchenko Y,Vella F. Evaluating the Role of Income,State Dependence and Individual Specific Heterogeneity in the Determination of Subjective Health Assessments[J]. Economics & Human Biology,2017,25:85-98.

[42] Wagstaff A,Van Doorslaer E,Watanabe N. On Decomposing the Causes of Health Sector Inequalities with an Application to Malnutrition Inequalities in Vietnam[J]. Journal of Econometrics,2003,112(1):207-223.

[43] Nesson E T,Robinson J J. On the Measurement of Health and Its Effect on the Measurement of Health Inequality[J]. Economics & Human Biology,2019,35:207-221.

[44] Karvonen S,Moisio P,Vepsalainen K,et al. Assessing Health Gradient with Different Equivalence Scales for Household Income—A Sensitivity Analysis[J]. Ssm-Population Health,2021,15:100892.

[45] Bargain O,Donni O,Kwenda P. Intrahousehold Distribution and Poverty:Evidence from Cote d’Ivoire[J]. Journal of Development Economics,2014,107:262-276.

[46] Buhmann B,Rainwater L,Schmaus G,et al. Equivalence Scales,Well-Being,Inequality,and Poverty:Sensitivity Estimates across the Countries Using the Luxembourg Income Study(LIS) Database[J]. Review of Income and Wealth,1988,34(2):115-142.

[47] Vos K,Zaidi M A. Equivalence Scale Sensitivity of Poverty Statistics for the Member Sates of the European Community[J]. Review of Income and Wealth,1997,43(3):319-333.

[48] 宁满秀,王小莲. 中国农村家庭代际经济支持行为动机分析[J]. 农业技术经济,2015(5):21-33.

[49] Sircar N R,Friedman E A. Financial Security and Public Health:How Basic Income & Cash Transfers Can Promote Health[J]. Global Public Health,2018,13(12):1878-1888.

[责任编辑 李新伟]

The Effect of the Basic Pension Scheme on the Health and

Income-related Health Inequality of the Elderly

CHEN Qianqian1,ZHANG Xiaoyi1,HAO Yong2

(1. School of International and Public Affairs,Shanghai Jiao Tong University,Shanghai,200030,China;

2. Tianhua College,Shanghai Normal University,Shanghai,201815,China)

Abstract:Health inequalities of the elderly are an important manifestation of the current imbalance in social development. In this context,exploring the health and health inequality impacts of the basic pension scheme for rural and urban residents is not only of great significance in comprehensively grasping the social effects of the scheme,but also in promoting health equity among the elderly. In other words,this research has an important policy value and practical significance under the strategic goals of common prosperity and healthy aging in China. Based on the data of CHARLS from 2011 to 2018,our study examines the effects of the basic pension scheme for rural and urban residents on the health and income-related health inequality of the elderly,by using propensity score-matched difference-in-difference model and concentration index decomposition. It is found that the pension scheme can significantly improve the mental health of the elderly,by providing them with a relatively stable income. However,due to the low level of the pension benefit,the absolute income effect is not significant,which means that the pension scheme failed to improve the physical health of the elderly by guaranteeing their healthy living needs. "Pro-rich" health inequality is proven to exist in the urban and rural older population groups. Still,this inequality shows a downward trend over the sample period. The pension scheme goes some way to alleviating income-related health inequalities among the elderly in the short term by benefiting low-income groups within the scheme and increasing the level of intergenerational financial support for their families. However,the mitigating effect of the pension scheme on health inequalities is likely to diminish over time,or even exacerbate health inequalities in the medium to long term. This is mainly due to the weakening of the scheme's health effects resulting from the low level of pension benefits,as well as the "pro-rich" distribution of benefits brought about by the scheme's design of subsidized mechanisms,low level of integration,and so on. Therefore,it is recommended that the design of the pension scheme be further optimized. First,expand the scheme's health-improving effect for the elderly by gradually raising the level of pension benefits. Second,expand the scheme's income redistribution efforts to realize it's role in fair income and maintaining health equity for the elderly,by encouraging low-income groups to increase their motivation to participate in the pension scheme,raising the scheme's level of coordination,and incorporating the basic pension account into the basic income guarantee framework. Finally,it is still necessary to pay attention to the health disparities caused by the large differences that exist between different income groups of the elderly,in terms of accessibility to healthcare services,health environment,and other social structural factors. Improve the health welfare of rural low-income elderly through the optimal allocation of public services and healthcare resources.

Key Words:Basic Pension Scheme for Rural and Urban Residents,Disposable Income,Health Inequality,Concentration Index

【收稿日期】 2024-03-27

【基金项目】 国家社会科学基金重大项目:我国医养结合优化模式筛选及推进医养结合全覆盖对策研究(20&ZD114)

【作者简介】 陈谦谦(1996-),女,浙江温州人,上海交通大学国际与公共事务学院博士研究生;章晓懿(1963-),女,上海人,上海交通大学国际与公共事务学院教授;郝 勇(1960-),男,河北邯郸人,上海师范大学天华学院教授(通信作者)。