研读学业质量标准,划分水平层次,推进“教—学—评一体化”

2022年版课标在“课程内容”部分,除了“内容要求”,增加了“学业要求”和”“教学提示”,还专门研究制订了“学业质量标准”。

下面以北师大版教材五年级下册“分数乘法(三)”一课为例,谈一谈如何研读学业质量标准、划分水平层次、推进“教—学—评一体化”。

一、研读课标和教材,明确具体内容

“分数乘法(三)”是分数乘分数内容的学习,指向的核心素养主要表现是运算能力。本课内容对应课标中的内容要求为“能进行简单的小数、分数四则运算和混合运算,感悟运算的一致性,发展运算能力和推理意识”。学业要求为“能进行简单小数和分数的四则运算和混合运算(不超过三步),并说明运算过程。能在较复杂的真实情境中,选择恰当的运算方法解决问题,形成运算能力和推理意识”。相应的学业质量描述为“能进行简单的小数和分数四则运算和混合运算,感悟运算的一致性,形成数感和运算能力”。

因此,在本课内容的学习中,需要学生理解分数乘法的意义及算理,掌握算法。那么,分数乘法的意义和算理分别是什么?如何判断学生是否理解了意义和算理?也就是说学生理解意义和算理会有什么样的表现呢?这就需要在具体教学和评价中,厘清分数乘法意义及算理的内涵,将理解意义和算理这一目标具体化。

本课教材围绕三个问题进行编排:

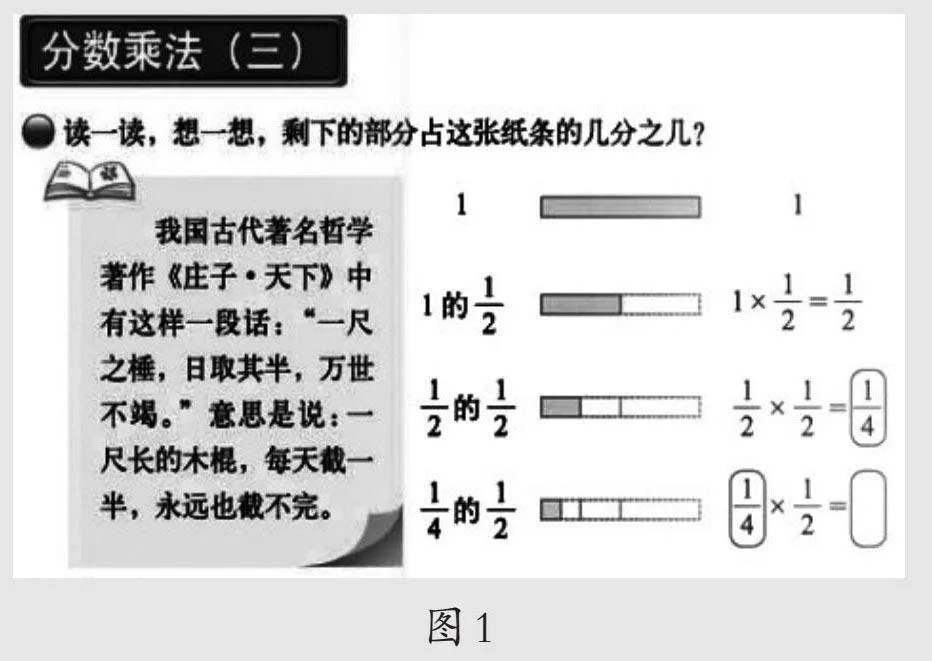

问题1:读一读,想一想,剩下的部分占这张纸条的几分之几?从《庄子·天下》中的一段话引入,探究分数单位乘分数单位的乘法的意义及计算方法(如图1)。

问题2:[34]×[14]=?用一张长方形的纸折一折,想一想,再算一算。通过折纸活动,借助面积模型,探索分数乘分数的乘法的意义及计算方法(如图2)。

问题3:折一折,算一算,说一说。结合直观或抽象的计算过程,归纳分数乘分数的计算方法,能正确地进行计算(如图3)。

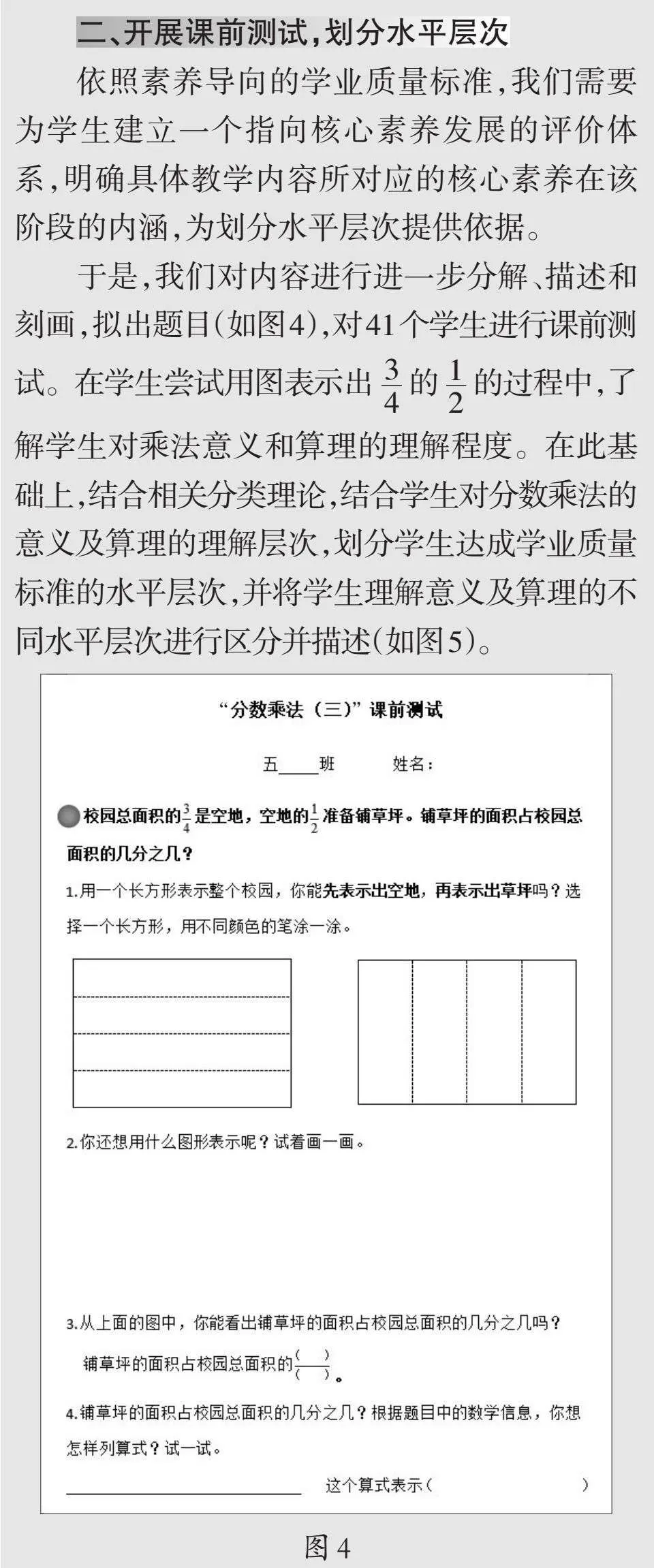

二、开展课前测试,划分水平层次

依照素养导向的学业质量标准,我们需要为学生建立一个指向核心素养发展的评价体系,明确具体教学内容所对应的核心素养在该阶段的内涵,为划分水平层次提供依据。

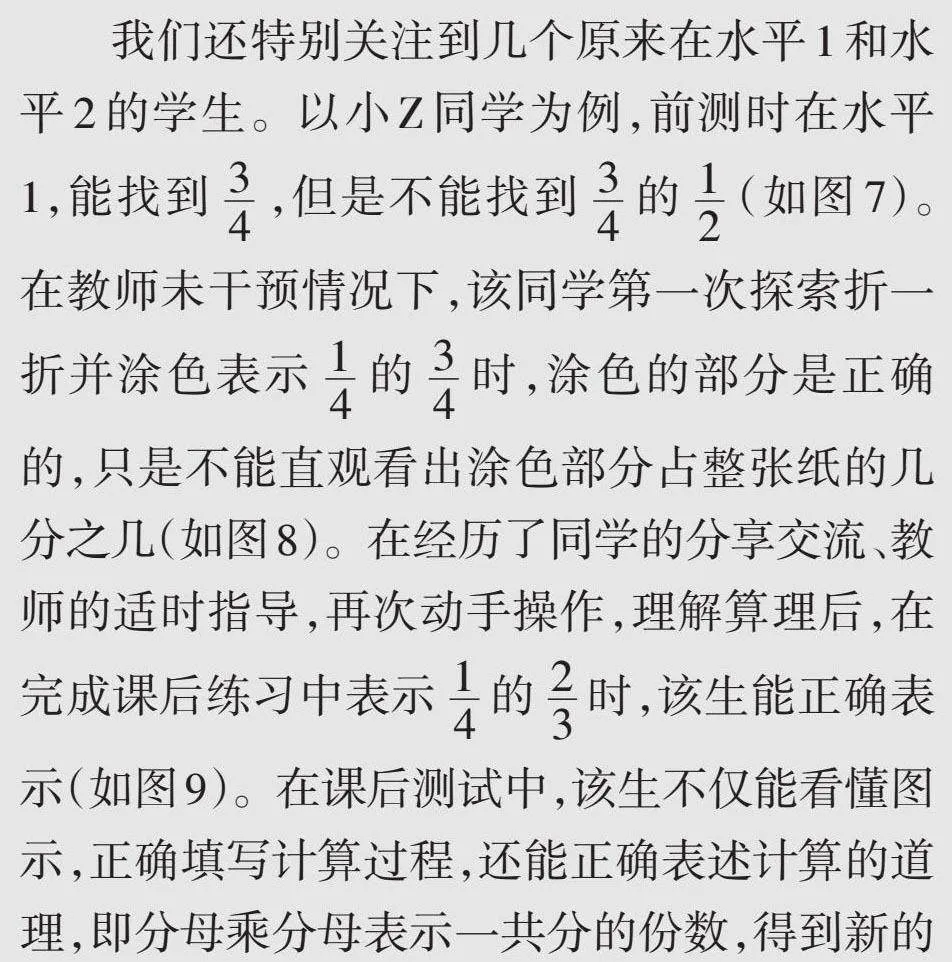

于是,我们对内容进行进一步分解、描述和刻画,拟出题目(如图4),对41个学生进行课前测试。在学生尝试用图表示出[34]的[12]的过程中,了解学生对乘法意义和算理的理解程度。在此基础上,结合相关分类理论,结合学生对分数乘法的意义及算理的理解层次,划分学生达成学业质量标准的水平层次,并将学生理解意义及算理的不同水平层次进行区分并描述(如图5)。

我们根据评价内容制订了等级测评框架,不再是简单地根据标准答案进行对或错的评定。在具体的评价中,可以根据等级测评框架,清楚地了解每个学生分别达到了哪个水平层次。比如,分别有约12.2%的水平1和43.9%的水平2的学生,都能找到[34],但是不能正确画图表示[34]的[12],或者图示正确,却无法从图中读出得数,原因在于这是学生第一次找一个分数的几分之几,即要进行“连续两次平均分”的过程。这时需要在课堂学习活动中,教师给学生提供可折的纸,让学生动手操作,借助面积模型帮助学生从水平1、水平2提高到水平3。

三、确定学习目标,找准重点和难点

依据教材分析,结合学生现有学习水平的前测分析及学习中可能存在困难的预测,确定本课的学习目标如下:

1.经历运用面积模型探索分数乘分数计算方法的过程,理解分数乘分数的意义。

2.掌握分数乘分数的计算方法,能正确地进行分数乘分数的运算,感悟运算的一致性,发展数感和运算能力。

3.会解决有关的实际问题,体会分数乘法在生活中的应用。

学习重点:理解分数乘分数的意义,掌握分数乘分数的计算方法。

学习难点:借助面积模型理解分数乘分数的算理。

四、设计学习活动,明晰学习路径

教学中,根据学生理解分数乘法的表现设计了三个核心活动。

活动1:探究分数单位乘分数单位的意义及计算方法。通过在情境中阅读及学生的辨析,理解“一尺之棰,日取其半,万世不竭”的意思,达成共识,体会其中精深而有趣的数学现象。接着再次阅读教材,在阅读中思考和理解直观图所蕴含的意义及算式所表达的意义,培养学生的数学阅读理解能力。最后,引出课题,初步理解分数乘分数的意义。

活动2:分数乘分数的意义及计算方法。借助运算教学大概念,从乘法的意义与分数的意义出发,整体思考,贯通运算教学结构,明确分数乘分数的意义。通过折纸活动,借助面积模型的直观,理解“分子相乘作分子、分母相乘作分母”的运算道理。

活动3:结合直观或抽象的计算过程,归纳分数乘分数的计算方法,能正确计算。动手折一折、算一算,得出分数乘分数的计算方法,并与分数乘整数、小数乘法、整数乘法沟通联系,体会运算的一致性。

在课堂教学中,我们真正关注学生学习过程中的理解水平,对处于不同水平的学生进行分层教学,因材施教,及时调整教学方向和策略,更好地促进学生数学思维水平的发展,提升学生的数学核心素养。

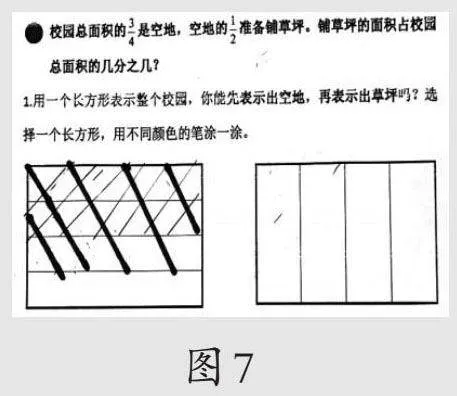

五、课后随堂测试,评估目标达成

通过学习活动及教师指导,学生对分数乘法的意义及算理掌握得如何呢?在学业水平上是否有提升呢?我们可以通过课后随堂小测试对目标达成情况进行评估。通过对测试结果的分析,再结合学生课堂表现,可以了解学生课后所处的水平层次,发现学生是否在课前原有水平上得到提升。

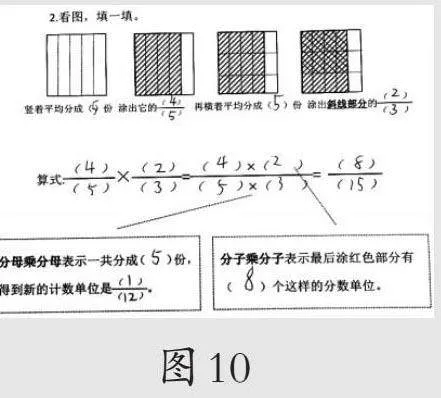

本课的后测题目(如图6),重在对分数乘法的意义及算理的理解程度进行精准刻画。第1题,约95.1%的学生全部解答正确,说明学习目标2“掌握分数乘分数的计算方法,能正确地进行分数乘分数的运算”的达成度很高。第2题,约92.7%的学生看图填写操作过程及算式的计算过程全部正确,其中有约9.8%的学生填写算理时出现错误。说明大部分学生已经达到水平3,尤其是前测中约56.1%处于水平1和水平2的学生中,仅余下约9.8%的学生未达到水平3。个别学生在学习难点“借助面积模型理解分数乘分数的算理”上还需要指导和帮助。

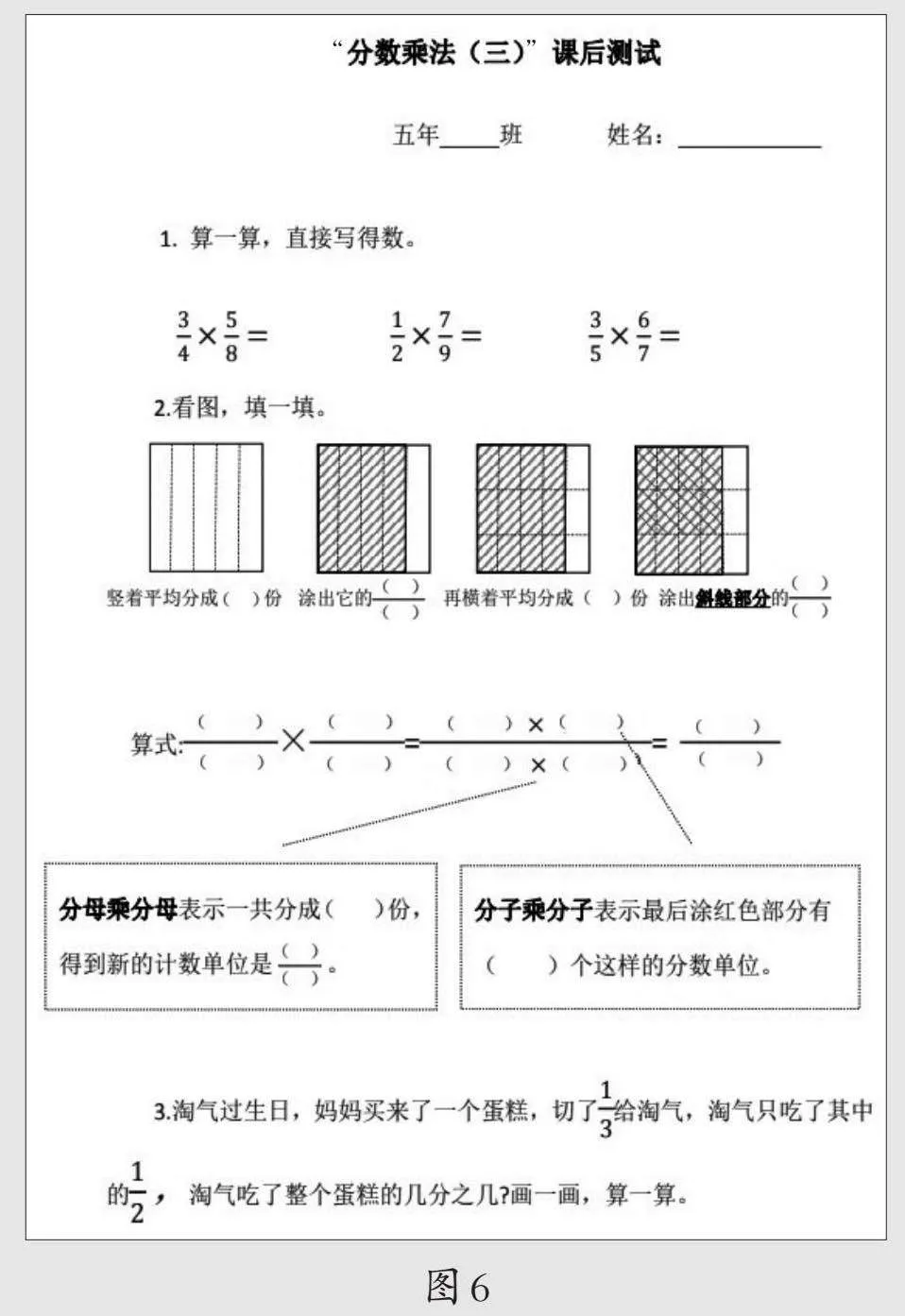

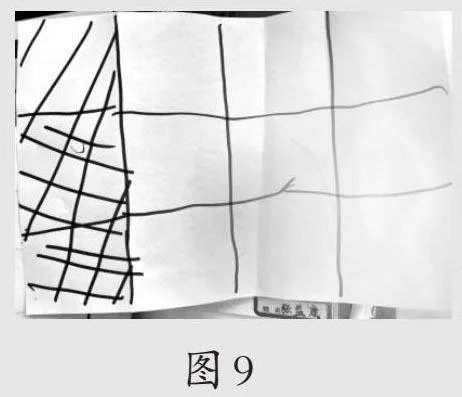

我们还特别关注到几个原来在水平1和水平2的学生。以小Z同学为例,前测时在水平1,能找到[34],但是不能找到[34]的[12](如图7)。在教师未干预情况下,该同学第一次探索折一折并涂色表示[14]的[34]时,涂色的部分是正确的,只是不能直观看出涂色部分占整张纸的几分之几(如图8)。在经历了同学的分享交流、教师的适时指导,再次动手操作,理解算理后,在完成课后练习中表示[14]的[23]时,该生能正确表示(如图9)。在课后测试中,该生不仅能看懂图示,正确填写计算过程,还能正确表述计算的道理,即分母乘分母表示一共分的份数,得到新的分数单位;分子乘分子表示一共有多少个这样的分数单位(如图10)。

用数据说话,做实证研究。从这些学生的学习过程记录中,以及前后测数据的对比中,均能看到学生的认知变化,体现了一个探索新知、更新认识、思维进阶的过程。这也说明这节课基于学生已有基础和认知规律的教学设计是科学合理的,组织的数学活动及教师的指导均是有效的,学生真正卷入了深度学习,重点得到落实,难点得到突破,指向核心素养的预设目标得以达成。

在今后的教学中,应该建立指向学生核心素养发展的学业质量标准评价体系,将教学目标清晰化,设计与目标达成相匹配的表现性任务,在教学活动中及时获取与目标达成相关的学习表现,准确把握学生在学习活动中所处的水平层次,建立“目标—任务—评价”的有机系统。重温“四个读懂”(即读懂课标、读懂教材、读懂学生、读懂课堂),研读学业质量标准,恰当划分水平层次,按照“研读课标和教材—前测找准起点—确定学习目标—设计学习任务—后测目标达成”的研究步骤开展研究,从而真正实现“教一学一评一体化”。

参考文献:

[1]章勤琼,阳海林,殷美琴.依托学业质量标准,实现“教—学—评”一致性[J].小学教学(数学版),2022(7/8).

[2]周文叶.中小学表现性评价的理论与技术[M].上海:华东师范大学出版社,2014.

(作者单位:黑龙江大庆市第六十九中学二部) J