芯片“长出”器官,人类福音?

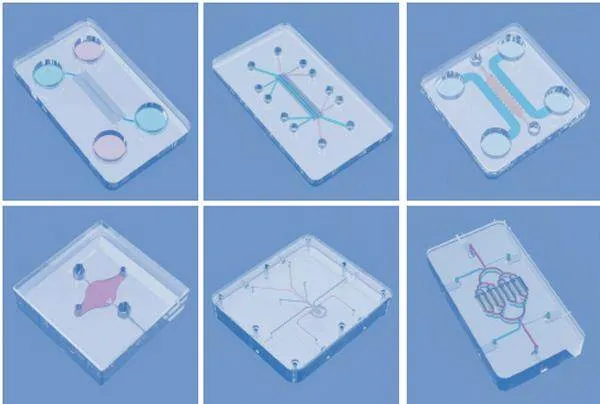

现在你捏起了一块透明的材料,比硬币大不了多少,质地柔软、有弹性,分布着一蓝一红两条简洁的通道。

如果告诉你,这是一种另类的“人体器官”,待接入电机和动力装置,一个微型的“人体器官系统”就开始运转—请不要惊讶,这并非科幻片中的情节。

它叫作器官芯片,是围绕人体某一器官的细胞而构成的微生理系统。科学家们借助计算机微芯片的制造方法,将目标器官的细胞注入其中,并通过各类“通道”输入氧气、培养液等,构建出接近于人体内的生长环境,使细胞具有生长活性。

这样,在一种工程化的手段下,人的器官被“移”进了一片薄薄的、可供疾病和药理研究的芯片里。

听起来似乎离我们很遥远,但通过生物医药的研发和应用链条,器官芯片的革新性或许不久就会为我们所感知。

动物实验的“替代方案”

当一枚器官芯片出现在眼前,它给人的感觉是,非常简洁。为了便于光学观察,它必须透明且轻盈;为了模拟人体的柔软和弹性,让细胞贴附,它用一种名为聚二甲基硅氧烷(PDMS)的有机硅材料做成。

但它可以很复杂。红、蓝两条通道,不过是对氧气和培养液等流体的简要呈现。实际上,它可以构造出更多的通道,以接通声波、电磁等等任何需要给出环境模拟的信号。

在内部,透明的工程膜组成了器官细胞的微观组织界面。例如,一枚注入肺泡器官细胞的芯片,分为上皮细胞、基底膜、内皮细胞三层,以模拟真实的肺泡结构及其功能。

“相当于把我们的微组织器官直接‘复刻’到芯片上来,再通过电、热、生化等环境的人为控制,实现对器官细胞反应状态的观察和分析。”安徽骆华生物科技有限公司研发部负责人刘亮亮说。骆华生物是一家脱胎于中国科学技术大学技术转化的公司,自2019年起专注于器官芯片的开发与生产。

这样的设计,最开始是为了解决药物测试的难题—动物实验的成本实在是太昂贵了。

新药研发存在着残酷的“双十定律”:平均花费10年时间、10亿美元,才有可能研发出一款新药,并且,大约只有10%的新药能被批准上市。而药物在进入临床研究前,普遍需要在动物模型上验证有效性和安全性。

但是,动物并不是足够好的药物评价工具。一方面,动物的生理系统与人类相去甚远,其药物效果评估不一定准确适用于人体;另一方面,动物实验具有伦理压力。

因此,更能准确再现和反映人体真实生理环境和药物反应的生理模型,也就是动物实验的“替代方案”,一直是制药界的追求。

2010年,哈佛大学唐·英伯格教授等人构建的肺器官芯片成果在《科学》上得到发表,器官芯片由设想落地为现实。到今天,器官芯片已经发展到肝、心脏、肠、肾、血管、肿瘤组织等类型。

这些器官芯片,正在渗透药物研发的关键环节。

“目前,我们正在跟药企合作一个高尿酸血症模型,它针对的是痛风特效药的开发。”骆华生物创始人、董事长苗春光介绍。当前市面上治疗痛风的特效药种类少、副作用大,一个重要原因是,在动物实验阶段,小鼠的生理模型不够精准,鼠类的代谢系统与人体不同。“高尿酸血症的发病机制,无法在动物身上完全重建出来。”

而“复刻”人体器官微环境的器官芯片,能够尽可能“逼真”描述药物吸收、分布、代谢、排泄的人体过程,从而让药物不仅测试更精准,而且研发成本更低。

在动物实验阶段,小鼠的生理模型不够精准,鼠类的代谢系统与人体不同。

早在2015年,苗春光在中国科学技术大学的科研团队中,开始接触器官芯片技术。他敏锐地嗅到,这项技术会产生巨大的变革。2019年,骆华生物成立,从一支科研团队转向生物科技公司。

“我们可以把器官芯片定义为一个生命科学工具。作为一家BioTech公司,我们用器官芯片来做生命科学工具,希望用这个工具为药企减少成本、降低风险。”苗春光说。

“替身试药”

作为一对名字相近的前沿技术,器官芯片常被与类器官相提并论,甚至混为一谈。它们的确共享着相似性:都作为“体外器官”,通过对人体生理模型的构建,更好地展开疾病和药理研究。

但二者的技术路线实际上截然不同。类器官是生物学路径的产物,利用成体干细胞或多能干细胞进行体外3D培养,形成近似于人体器官的“细胞团”。器官芯片则属于生物工程学领域,其构建透露着“工程化”思维。

“传统做模型的路径是静态的,但我们的生理系统处在不断循环的‘动’的过程中,所以做模型一定要做微环境。”苗春光说。

这种环境,指的是在物理、生化、电气、机械、结构等方面的微生理环境,细胞在其中培养,才具有器官或组织功能。

器官芯片也要通过光刻机来制造,只不过精度需求仅在微米尺度。

工程设计的思路,使得器官芯片更加“可干预”,通过接入各种装置,模拟化学梯度、生物力学,从而精确控制生物化学和细胞环境,实现对细胞的动态培养,以提高仿生度。另一方面,也有利于对细胞活动进行高分辨率、实时成像的观测和分析。

这是一项精细的工程。骆华生物研发部负责人刘亮亮介绍,一枚器官芯片的制作,从结构设计到材料制备,往往涉及细胞生物学、生物医学工程、材料学、流体力学、药学等多个学科的知识。和微电子芯片一样,器官芯片也要通过光刻机来制造,只不过精度需求仅在微米尺度。

除了用于药物评估,基于相似的原理,器官芯片可以用来做疾病研究(疾病病理机制的发现)、环境毒理检测、化妆品检测、精准医疗等。在更开阔的想象里,器官芯片还可以应用于航天医学和“返老还童”的再生医学。

精准医疗或许是一个普通人能够感知到的例子。一位肿瘤患者,服用化疗药物的代价是高昂的,每个人对药物的敏感性不同,用药的种类、剂量难以“一步到位”,只能亲身试用,这个过程会给人带来巨大的痛苦。同时,伴随着至少接近3个月的试用周期。

通过对患者本人的肿瘤组织的复刻,器官芯片能够代替其“试药”,进行肿瘤药物检测,从而筛选出患者适用的药物,“量身打造”治疗方案。同时,大大缩短试药的周期。“一般不到一个月就可以完成测试。”刘亮亮说。这对于“时间就是生命”的癌症患者来说,无疑有着巨大的意义。

古装剧里常演的“替身试药”,在今天能够以一种更加精确、无副作用的方式实现了。还不止于此,器官芯片和类器官的应用,能够推动对更多罕见病和人类特异性疾病的研究,这些都是过去难以利用传统生物进行建模,或难以开展大规模临床试验的棘手领域。

作为一项“工程化”思维十足的前沿生物科技,器官芯片与AI的融合水到渠成。例如,器官芯片的实时观测生成海量的高内涵图像信息,AI能够对其进行细微的跟踪分析。高通量器官芯片—也就是集成多个单一器官芯片以进行大量的快速筛选,能够配合AI数据分析,精准发现药物靶点。

与AI搭档,器官芯片能够实现快速设计、验证、迭代,从而提高研发效率。这也是其诞生于生物学和工程学交叉路口的天然优势。

撬动格局

2022年,被认为是类器官和器官芯片行业的关键之年。这一年,美国食品药物管理局(FDA)修订法案,不再要求在药物临床试验前进行动物实验,紧跟着,批准了全球首个完全基于器官芯片研究数据的新药进入临床。

事实上,美国政府在2011年就看到了器官芯片的巨大机遇,宣布启动人体芯片(Human-on-Chip)计划,由美国国家卫生院(NIH)、FDA和国防部牵头,将其上升至国家战略层面。欧盟也在政策和资金支持方面给予器官芯片极大推进,如出台动物禁止用于化妆品测试的政策等。

中国器官芯片行业紧随其后。

“这几年,器官芯片的应用场景逐渐明朗,国家也陆续出台了一些支持政策。”苗春光说,他感受到从2022年起,行业的热度持续提升,对器官芯片的市场认知在逐渐扩散,“有了一个比较大的增长”。据梳理,2022年中国类器官与器官芯片行业融资总额接近4亿元。

2021年以来,类器官前沿技术被列入国家科技部“十四五”重点项目研究计划,CDE首次将类器官技术作为基因及细胞治疗的有效性和安全性验证手段,为器官芯片企业打开了鼓励探索的窗口。

“这些年从设备到细胞材料,再到培养技术,一起飞速向前,国内器官芯片这一块就发展得比较快。”刘亮亮也有相同的感受。

作为一项“工程化”思维十足的前沿生物科技,器官芯片与AI的融合水到渠成。

他说到一个故事,光刻机的国产化替代,造福了器官芯片行业。前几年,公司从英国购买的一台先进光刻机坏了,因为技术封锁,工程师过不来,半年后才找到人修。而现在国产光刻机的选择很多,价格也更便宜,“不一定要买进口的了”。

《类器官与器官芯片行业白皮书》指出,当前国外政策、资金更到位,研究开展更早,类器官与器官芯片整体产业发展进度快于国内。

缺乏统一的行业标准和规范,是器官芯片所面临的一大挑战。即使对于同一类的器官芯片,各器官芯片企业的产品形态不一,药企和医院等购买方也就难以比较其质量。另外,目前缺少大规模的临床数据验证,也制约着器官芯片打开市场。

《白皮书》分析道,国家相关机构的重视与鼓励支持、类器官与器官芯片本身的技术成熟度、临床验证情况以及商业化等因素,都会直接影响相关标准和规范的制定。

不过,苗春光对器官芯片的未来充满信心。“器官芯片是生物医药领域的颠覆者,当然这段路还有很长。和美国相比,我认为我们的优势是庞大的市场。中国有庞大的患者群体,可能在应用场景上,我们会跑得比他们快。”

他提到,器官芯片的下一个机遇期有可能是类脑芯片带来的生物计算。骆华生物研发团队中,有来自中国科学技术大学类脑智能国家工程实验室的研究人员,团队目前的重点是通过脑芯片做生物计算机。简单来说,也就是让芯片模拟人脑的功能,进行大量计算。

“当下的人工智能算力平台是‘硬算’,通过大量的能耗来堆砌。但如果使用类脑芯片驱动计算,就可能用很少很少的能源来实现大量的、学习效率更高的计算。”

苗春光介绍,目前团队已完成脑类器官和神经芯片的研发工作,接下来要做的是“捋顺计算逻辑”。

“如果中国能够在器官芯片的国际竞争中领先,就能够制定一个世界级的规则。”苗春光说。生物医药是一场“烧钱”游戏,中国在最近十年随着经济水平的发展跻身其中,但依然面临着欧美大型药企制定的隐形游戏规则。

器官芯片或许是一个撬动格局的杠杆。“我们做器官芯片是想把这个规则打破,不需要那些规则,你也可以做出很好的药。”

责任编辑向治霖 吴阳煜 wyy@nfcmag.com