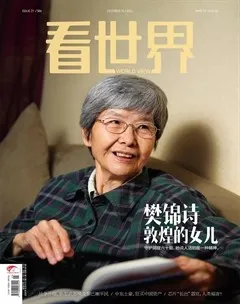

樊锦诗:敦煌的女儿

“此生命定,我就是敦煌莫高窟的守护人。”

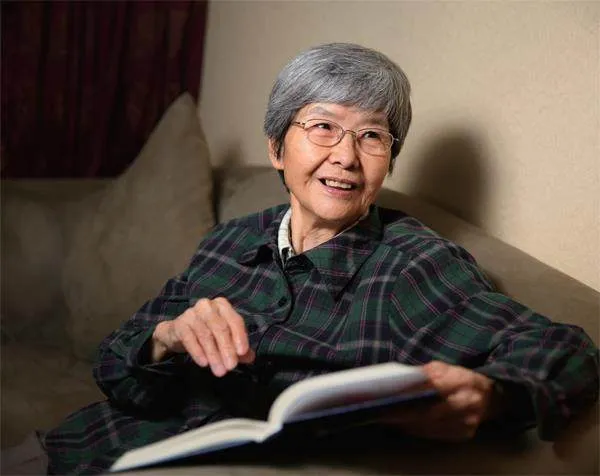

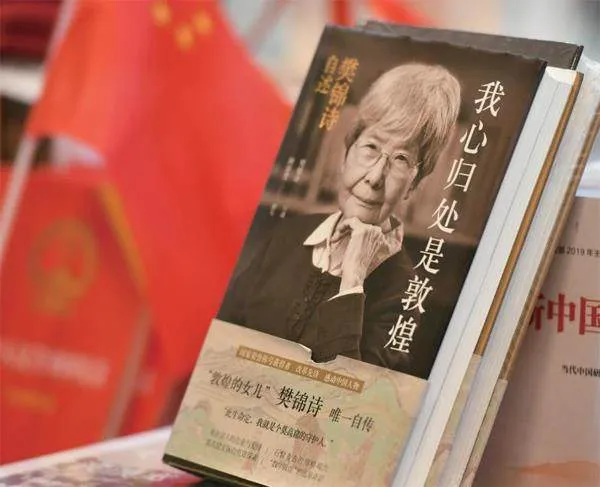

86岁的樊锦诗,今年9月底再次出现在公众视野,在媒体上做了一次主题演讲,讲述着自己和一代莫高窟人守护莫高窟的故事。事实上,樊锦诗从事敦煌文物工作已经超过60个年头。对此,她有一个最为质朴的表达,“我的一生只做了这一件事”。

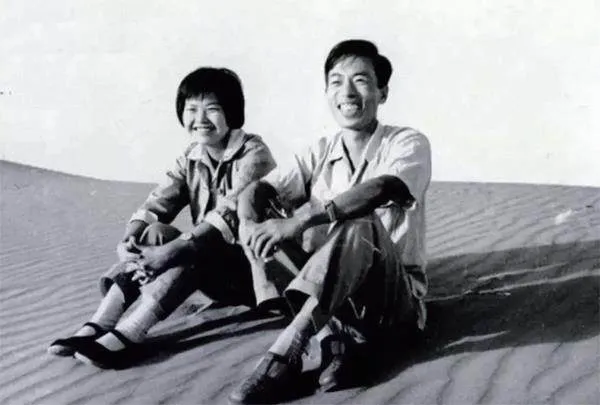

60年前,这位体弱多病的“南国女孩”,告别了未名湖畔,一头扎进莫高窟,守护着荒野大漠的735座洞窟。弹指一挥,便是一个甲子。人们亲切地喊她“敦煌的女儿”。作为敦煌研究院第三任院长,她用毕生心血,在保护、研究、弘扬和管理方面,将莫高窟带入一个崭新的时代。

近两年的“文博热”,引发了公众对文物的热情,原本默默守护在莫高窟的樊锦诗,也频频出圈。

去年7月,国际天文学联合会(IAU)小行星命名委员会还宣布,中国科学院紫金山天文台发现的、国际编号为381323号的小行星,被命名为“樊锦诗星”,并表示,樊锦诗为中国石窟考古与保护作出了重大贡献,构建了“数字敦煌”和综合保护体系,为世界文化遗产保护提供了范例。

然而,樊锦诗始终把自己定义为普通的文物工作者,常常主动打破这层“光环”,称自己没有报道写的那么厉害,她也曾恐惧过,也有所退缩,几度想要逃离敦煌,却始终魂牵梦绕,最终在那里坚守了一生。她把敦煌看作自己的宿命,总感慨,自己这一辈子,都交给敦煌了。

这是樊锦诗的故事,也是一个守护文明的故事。

不再是过客

1963年,未名湖畔,北京大学毕业季,25岁的樊锦诗来到恩师苏秉琦在朗润园的住处。苏秉琦治学严谨、博闻广识,是新中国考古学的开拓者、奠基人之一,他说自己一生只做了一件事情,那就是考古,其发表的《关于仰韶文化的若干问题》一文,是中国考古学的里程碑,使探索中华文化和中华文明的起源向前迈进了一大步。现在,这位德高望重的考古学家,一脸和蔼,客气地请樊锦诗坐下,亲自为学生冲了一杯咖啡,慈祥地说:“你去的是敦煌。将来你要编写考古报告,这是考古的重要事情。”

末了他又说:“考古报告就像二十四史一样。”

步出朗润园,樊锦诗恍惚起来,“二十四史”这个字眼,以及这背后的使命,如此沉甸甸,以至于她反复问自己:“我能完成吗?”

国际编号为381323号的小行星,被命名为“樊锦诗星”。

敦煌的美丽,被世界所窃。敦煌的伤痛,留给了中国。

就这样,樊锦诗一路西行,经过三天三夜的长途跋涉,火车抵达了甘肃的柳园,她转乘敦煌文物研究所拉煤的卡车,沿着公路继续往南。一路上,她只能看见一望无际的沙丘和戈壁。到了研究所,整个人已经两腿发麻,两眼发晕,几乎是摇摇晃晃地下了车。

上次来到敦煌,还是她的考古实习。时间是1962年,也是敦煌历史上的一个重要时刻。当时,周恩来总理批示,启动敦煌莫高窟南区危崖加固工程。但当时的敦煌文物研究所(现敦煌研究院)没有专业的考古人员,所长常书鸿求援北大历史系。

樊锦诗,是被选中的四个人之一。

常书鸿这个名字,对樊锦诗来说,犹如一个传奇。前去实习的路上,她一路想着,这定是一位风度翩翩的艺术家。她读过徐迟的《祁连山下》,主人公便以常书鸿为原型,留学法国,喝过洋墨水,居然放弃了优渥的生活,跑去西北荒漠守护莫高窟。在她的想象中,敦煌文物研究所,也是个充满艺术和人文气息的地方。但一下车,她立刻傻眼了,这里个个面黄肌瘦,穿着洗得发白的干部服,“跟当地的老乡似的”。

环境气候均是恶劣至极,从小体弱多病的樊锦诗,出现严重的水土不服,彻夜失眠,走不动路,不得不提前结束实习。

但没想到的是,一年后,她再次被选中,同被分配到敦煌的同学的母亲,听到消息时号啕大哭,但樊锦诗一番挣扎后,还是决定领受这份使命。彼时,学校鼓励毕业生服从分配,到祖国最需要的地方去。怀着一股天真和单纯,她心想,说不定这就是天意,“是命运要我以这样一种方式补偿上一回考古实习的半途而废”。

再次来到莫高窟,尽管处境截然不同,但她依然急切地想进洞窟看看那些如梦一般的壁画。站在第112窟的标志性壁画《反弹琵琶》前,她思绪万千。这幅最能代表敦煌艺术的图像,以前只在画册上看到过,现在近在咫尺,但感觉完全不同了。

樊锦诗出身一个知识分子家庭,父亲樊际麟是清华的工程师,北平沦陷后,父亲拒绝与日本合作,于是举家迁至上海,樊锦诗便在那里长大。她受父亲影响很深,学他写了一手工整的楷书,也继承了父亲对中国古典文化的热爱。“锦诗”“锦诗”,父亲想,就算是女孩子,也要饱读诗书—她的双胞胎姐姐叫“锦书”。

自然,她也深受父亲的爱国主义精神所熏陶,觉得祖国需要,便义不容辞。尽管父亲曾写信给学校,力图劝阻这场工作分配,认为小女羸弱,无法熬过西北大漠的苦,但樊锦诗还是拦了下来。

思绪回转,眼前的《反弹琵琶》中,伎乐天神态悠闲雍容、落落大方,一举足一顿地,一个出胯旋身凌空跃起,使出了“反弹琵琶”的绝技,仿佛能听到项饰臂钏在飞动中叮当作响的声音……这一刻被天才的画工永远定格在墙壁上,整个大唐盛世也好像被定格在这一刻,时间和空间也仿佛被色彩和线条凝固起来,成为永恒的瞬间。

她暗下决心,这一次,一定要取得真经再回去,绝不能中途折返。

在莫高窟,樊锦诗常常想起李商隐的诗:“天意怜幽草,人间重晚晴。”夕阳还是那样的夕阳,只是人已不再是昨日之人,有多少人早已消失在历史的苍茫之中。在她看来,人,其实是很渺小的,人一生中能做的事情非常少,“我们都只是过客”。

但这一次,她决定不再做敦煌的过客。

敦煌的美丽与伤痛

敦煌壁画,一直是樊锦诗年少以来的美丽幻想,她曾在中学课本上读过,莫高窟是祖国西北的一颗明珠,一座辉煌灿烂的艺术殿堂。这个梦,种在了她的心里。

初到莫高窟,樊锦诗常常想,为什么在被世人遗忘的沙漠,会产生如此辉煌的石窟艺术?为什么敦煌仿佛被遗弃在此长达几个世纪?这么多金碧辉煌的壁画、彩塑,究竟出自何人之手?

凡此种种,都向她传递着一种强烈的信息:敦煌的空间意义,非同凡响,这里封存的是丝绸之路上东西方文化交流的奥秘,这里是一个独一无二的人类艺术和文化的宝库。她自觉倾注一生的时间,也未必能穷尽莫高窟的谜底。

敦煌既是东西方贸易的中转站,也是宗教、文化和知识的交汇处,莫高窟就是古代中西文化在敦煌交汇交融的见证。汉末三国至唐宋,对于东来传教的西亚、中亚的著名高僧安世高、支谦、康僧会、竺法护、鸠摩罗什等,以及西行求法的中国高僧法显、玄奘等,敦煌是他们的必经之地。

这里的信仰错综复杂,有西王母崇拜、女性崇拜、月神崇拜、树神崇拜,佛教艺术也得以开枝散叶。千年之后,曾经的佛教圣地衰落了,而这些古代工匠留在莫高窟的珍贵艺术保留了下来,展现给世人一部立体的绘画史、雕塑史和佛教史。

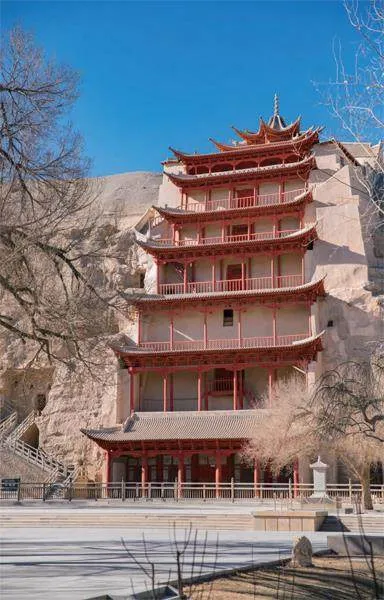

莫高窟位于宕泉河西岸,开凿在一面长长的石壁上,就像蜂房一样密密麻麻的石窟群规模浩大,蔚为壮观。但因风沙侵蚀,当年常书鸿等人到来时,已经年久失修的莫高窟显得破败不堪,像穿了一件破破烂烂的袈裟。

虽然在清康熙、雍正年间,甘肃各州移民来到敦煌屯田,重修沙州城,但是莫高窟隐秘的破败情况,一直持续到1900年,敦煌藏经洞被发现。洞中佛教经卷、社会文书、刺绣、绢画、法器等五万余件文物,震惊了世界。敦煌石窟作为人类文化的重要遗产,重新回到历史的视野。

不幸的是,在晚清政府腐败无能、西方列强侵略中国的特定历史背景下,藏经洞的这批文物未能得到妥善保管。不久之后,英国人斯坦因、法国人伯希和、日本人橘瑞超、俄国人奥登堡等外国探险家接踵而至,以并不光明正大的手段,从王道士手中骗取大量藏经洞文物,致使藏经洞文物惨遭劫掠,流散世界各地,分藏于英、法、日、俄、印、土等十多个国家的30多个博物馆、图书馆等机构,仅有少部分保存于国内,这是中国文化史上的一次空前浩劫。

敦煌的美丽,被世界所窃。敦煌的伤痛,留给了中国。

在樊锦诗看来,当年藏经洞的发现和被盗,与其说是一个历史事件,不如说是一个寓意深刻的象征,这一发现象征着我们这个多灾多难的民族曾经的辉煌和近代以来的耻辱,同时也呈现了中华文化强大的生命力。

1927年的法国街头,一位留学的中国艺术家,偶然看到了伯希和的《敦煌石窟图录》,萌生了对莫高窟的向往。1936年,他携妻女回国,在战乱中一路辗转漂泊,最终举家迁至敦煌,成了敦煌艺术研究所首任所长,这便是常书鸿。

1950年,敦煌艺术研究所改名为敦煌文物研究所,常书鸿继任所长。他以更大的力度,来处理莫高窟的壁画和彩塑病害、崖体风化和坍塌、风沙侵蚀等严重威胁文物安全的问题。

至此,莫高窟四百多年无人管理、任凭破坏和偷盗的历史,终结了。

“不是好妻子”

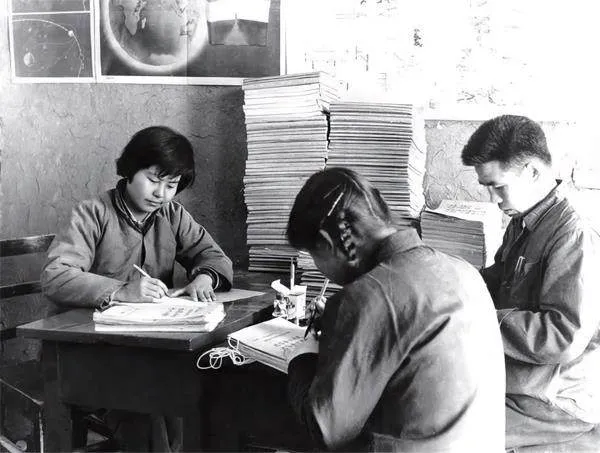

20世纪60年代的莫高窟和今天不可同日而语,彼时,研究员们住土房、睡土炕、吃杂粮。

艰苦的西北生活,让樊锦诗逐渐忘记了都市,也忘记了自己曾是“南国女儿”。当时整个研究所只有一部手摇电话,和外界联络非常困难。

艰苦的西北生活,让樊锦诗逐渐忘记了都市,也忘记了自己曾是“南国女儿”。

彼时,她不得不与新婚丈夫彭金章分居两地。“如果说从来没有犹豫、没有动摇过,那是假话。”望着黑黢黢的窗外,她不止一次偷偷掉眼泪。

1968年,影响她一生的父亲,突然离世,也给她带来了沉重的打击。骨肉分离,天各一方,在时代和命运的激流中,从繁华的都市流落到西北的荒漠,她感到自己一无所有。在茫茫戈壁上,在九层楼窟檐的铃铎声中,她远望三危山,一个人放声痛哭。

这也是几代敦煌人的写照。当年,常书鸿为了敦煌,从巴黎来到大西北,付出了家庭离散的惨痛代价。段文杰也同样有着无法承受的伤痛,长期与妻子分离,无法回四川探亲。每念及此,樊锦诗便会想起洞窟的那尊禅定佛,它的笑容就是一种启示:过去的已经不能追回,未来根本不确定,一个人能拥有的只有现在,唯一能被人夺走的,也只有现在。

1968年,大儿子彭予民在敦煌出生。她原想请假回武汉丈夫身边分娩,但研究所走不开,她还需要下地劳动,摘棉花。也许是劳动强度过大,某天回宿舍,她发现自己小便有血。同事告诉她,来不及了,得去医院。她心急如焚,自己什么准备也没有做,连一件婴儿衣服都没有。“我很害怕因为自己下地干活的原因,影响肚子里的孩子。如果出了问题,那怎么面对老彭?我当时都不敢想。”

她不得不一边带孩子,一边参与劳作。孩子稍长一些,便留他在宿舍一个人玩。樊锦诗这样的研究人员,虽顶着大学生、知识分子的身份,但免不了繁重的体力劳动。彼时,保护石窟,需要防沙治沙,治沙最重要的措施,便是种树—现在围绕莫高窟蜿蜒的参天大杨树,都是当年莫高窟人一棵棵亲手植下的。

某天,樊锦诗下班回宿舍,发现孩子滚到炉子下面的煤渣里了,脸上沾满了地上的煤渣。她感到万幸,幸亏没有滚到炉子上。但这也让她后怕,于是下了决心,一定要把孩子送走。

几年后,在丈夫的河北姐姐家再见孩子时,她完全认不出那个黑不溜秋、一丝不挂的小孩。孩子喊妈妈,一听是一口河北话,她一下子愣在了那里,眼泪直往下掉。

分居问题,始终悬而未决。在武汉,她原想半年不回去,自动脱岗、自动离职。但她也不知道为什么,晚上经常失眠,睡不着,潜意识中总是牵挂着敦煌。越是压抑自己不去想莫高窟,那些壁画就越是萦绕在眼前,挥之不去。丈夫和孩子睡了觉,她便起来翻书,不知不觉间,发现看的都是有关敦煌研究的书籍。

樊锦诗把从事壁画保护修复的专家,称作“壁画医生”。

看来,始终还是舍不得啊。

最终,1986年,彭金章放弃了自己在武汉大学打拼的事业,放弃了商周考古的教研工作,来到敦煌,改行搞起了佛教考古,兼顾起照顾妻子和孩子的日常家务。

一心扑在洞窟中的樊锦诗,一直不认为自己是个好妻子、好母亲,“完全没有尽到应尽的责任”。长期两地分居,影响了孩子的教育,老二也只读了个大专,这让她一直愧疚。

给莫高窟治病

1979年,国学大师季羡林亲临敦煌考察,此时已是副所长的樊锦诗,负责接待。那时,季羡林已经年近七旬,但是精神矍铄,身体健朗,还担任着北大副校长的职务。这次考察,除了对敦煌艺术的研究的关切之外,他还勉励樊锦诗,要珍惜全社会来之不易的安定团结的大好局面,努力把敦煌文物保护工作和敦煌学的研究尽快搞上去。

季羡林还对樊锦诗千叮万嘱:“敦煌是中国的骄傲,你们一定要保护好敦煌石窟,最严重的是下层洞窟,要采取措施保护好。”

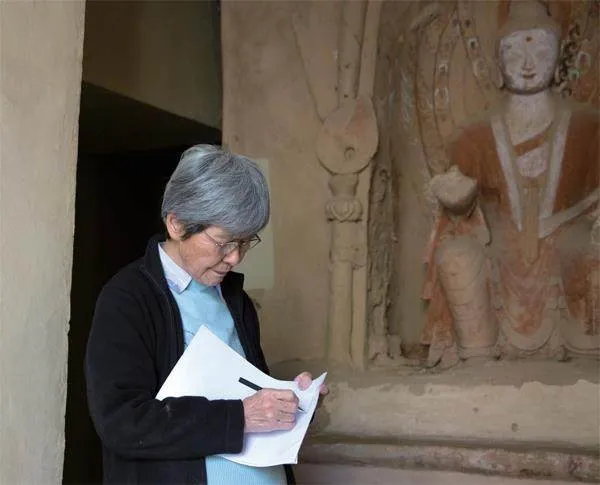

事实上,从20世纪70年代中期开始,樊锦诗便转到了管理岗位,作为副所长,她全力主持莫高窟的保护。这是一项与时间赛跑的比赛,她深知,莫高窟会慢慢走向衰老,这是不可逆转的自然规律。壁画和彩塑是泥土、草料、木料、矿物颜料、动物胶制作出来的,非常脆弱,总有一天会消失。

莫高窟的确是病了。因为年代久远,几乎每个洞窟都存在着不同程度的病害。壁画的病情恶化是一个渐进的过程,而且会持续下去。如遇到下雨等恶劣天气,潮湿空气进入洞窟,将加速恶化,即使在进行保护修复的同时,这种过程也不会停止。

莫高窟壁画病害主要有三种,即空鼓、起甲、酥碱。樊锦诗把从事壁画保护修复的专家,称作“壁画医生”,每天早上睁开眼睛就想着这群“病人”,想方设法要医治这些“病人”。

1989年,美国盖蒂保护研究所通过联合国教科文组织,想在中国寻找一处遗产地,开展保护合作工作。樊锦诗得到消息后,立即到北京向国家文物局申请。最终,双方长达30多年的合作,拉开了序幕,敦煌研究院也得以率先引进国际先进保护理念和先进保护技术。

樊锦诗发现,那些外国专家来到敦煌,并不急于进实验室,而是先请敦煌研究院的学者们为他们讲解每一幅壁画的内容、含义,了解其中的珍贵价值,记录下大量的笔记。这给了她启示,文物保护表面上看是以技术为主导,但实际上保护工作者首先要面对的不是物理意义上的一道墙,或者一堆泥土,而是人类文化遗存的价值。

就莫高窟而言,每一个正在发生病变的洞窟都是不可复制、不可替代的艺术博物馆。在对待这些壁画的时候,如果能够有一种人文的情怀和素养,将会激发起自己的使命意识和奉献意识。能够通过自己的技术,让奄奄一息的人类杰作获得重生,这本身就是一项伟大的艺术创造。

中美专家经过大量评估、调查、分析、环境监测和反复试验,最终发现,潜藏在壁画崖体和地仗层中的可溶盐—硫酸钠和氯化钠,是导致壁画病变的罪魁祸首。洞窟所依托的崖体,含有大量可溶盐,会随水分和湿度的变化潮解和重新结晶。如此周而复始,盐分不断地向壁画地仗层和颜料层迁移,日积月累,结晶造成的体积膨胀,将对壁画造成伤害。如果能去除壁画地仗层中的盐分,无疑会大大消除壁画病变的隐患。

最终,专家们摸索出一种方法—“灌浆脱盐”,往脱离崖体的壁画地仗泥层后灌注浆液,让水汽携带可溶盐移动到壁画表面,然后在壁画表面贴敷脱盐材料。这样可以去除分布在壁画地仗泥层中的大量可溶盐,然后再对壁画表面进行修复,这样不仅能治标,更能治本。

此外,樊锦诗还意识到,石窟保护,需要从过去单一的抢救性修复,转化为系统的科学保护修复,努力使洞窟环境保持安全稳定,最大限度地阻止或延缓壁画和彩塑病害的发生乃至最终劣化,做到防患于未然。

樊锦诗为此牵头采用互联网技术,建立了莫高窟监测中心,在洞窟安装了温度、湿度和二氧化碳传感器,实时跟踪莫高窟窟区大环境、洞窟微环境、游客数量、参观线路,监测内容还包括遗产地周边环境、大气降水、风沙、地震、洪水,甚至壁画病害的微小变化等。

而早在上世纪末,樊锦诗就提出了“数字敦煌”的理念,她主持引进了国外的先进技术,采集了敦煌石窟所辖的敦煌莫高窟、西千佛洞和瓜州榆林窟及其每个洞窟的建筑、壁画和彩塑,通过转换、再现、复原,使之成为可共享、可再生的数字形态。“即使实物退化了,它还在,它的意义是为国家、为世界保存人类的文明和文化信息。”

早在上世纪末,樊锦诗就提出了“数字敦煌”的理念。

2004年9月,国家文物局批准在敦煌研究院建立“古代壁画保护国家文物局重点科研基地”,基地以壁画和彩塑为对象,开展专门的科学研究和保护修复工作,并将研究成果应用于丝绸之路沿线乃至全国的壁画保护工作中。

就这样,樊锦诗探索出了一套体系化的科学的文物保护、修复和研究的体系和规范,为世界文化遗产保护提供了范例。

“打不走的莫高窟人”

尽管保护工作如此出色,但樊锦诗心中始终有愧憾。

当年,恩师苏秉琦那句嘱托—“你去的是敦煌,将来你要编写考古报告”,她始终还未完成,只因莫高窟过于庞杂,自己身在管理岗,太多琐事缠身,时常无暇他顾。

“二十四史一样的考古报告”,这个沉甸甸的使命,一直压在她心里。

同样,另一位恩师,宿白,也始终把报告记在心上,一直盯着自己毕生的学生,时不时催着樊锦诗交出一份答卷。

宿白很严格,对她采用小平板和手工测绘的测绘图不满意,对她改为采用先进的测量仪器测量也存有疑问。这让樊锦诗近乎绝望。莫高窟洞窟建筑结构极不规整,窟内空间不方正,壁画的壁面也不平整,塑像和壁画造型较为复杂。每尊塑像都要测绘正视图、左右侧视图、后视图、俯视图,而且多尊塑像又不在同一方位。如果采用小平板和手工测绘,图形和数据都不准确。

经过反复磨合和试验,樊锦诗改用了三维激光扫描仪,结合先进的三维激光扫描测绘技术和计算机软件辅助绘图方法进行测绘,最终才得到了宿白的认可。

宿白作为敦煌考古的开创者和领头羊,对学生樊锦诗始终严苛,对她搞管理工作也颇为不满,时不时就敲打一下,要她专心搞学术,催她交报告。即便此时樊锦诗当了院长,但在老师眼里,也远没有一份报告来得重要,甚至提醒她不要“老在电视里晃来晃去”。即便这位学生已年过半百,两人依然保留师生间的互动。

2000年前后,当宿白看到樊锦诗送来的莫高窟考古报告的草稿之后,他发出了灵魂之问:“你是不是为了还债?”

樊锦诗哭笑不得。

樊锦诗的报告,严格遵照宿白《敦煌七讲》的“正规记录”方法,年近九十的宿白仔仔细细看了好几遍,最终才点头:“嗯,可以出版了。”

宿白从不夸人,这已经是最大程度的认可了。

随即,老师又慢悠悠地问:“你还继续做考古报告吗?”

2011年,历时40年的《敦煌石窟全集》第一卷出版,这是我国第一份正规的石窟寺考古报告。“考古报告既是洞窟最全面的资料,也是最科学的档案。考古报告的最高要求是,即使洞窟不存在了,后人还能够依据考古报告对洞窟进行完整复原。”

当然,第二卷考古报告,樊锦诗也没有落下。历史十余年后,第二卷也终于在2024年年初出版,但遗憾的是,宿白已经无法再作点评,早在2018年,他便已离开人世。

对于樊锦诗来说,这份报告,当然不止于她与两位恩师的约定。这其实是莫高窟遗留下来的老课题,数十年来悬而未决。其意义,维系着代代传承的莫高窟精神:寓保护于研究之中,寓热爱于责任之中,这是莫高窟人的自觉,也是他们身居大漠、志存高远的传统。

对此,樊锦诗给出了一个更生动的概括:打不走的莫高窟人。

80年代,虽然莫高窟艰苦单调的生活并无多大改变,但仍然有不少风华正茂的青年学子,从祖国四面八方赶来,扎根大漠深处。他们舍小家,顾大家,淡泊明志,板凳能坐十年冷。“不管是煤油灯下埋首勤学,靠镜面折射借光临摹,踩‘蜈蚣梯’考察洞窟,还是不厌其烦,开展石窟数字化,分析壁画病害机理,建设敦煌学信息资源库……道路虽艰,但研究人员乐此不疲。”

经过几十年的发展,莫高窟已经形成了自己的精神传统,将他们感召成为一个整体。有人说,这是一个“英雄的群体”,但樊锦诗认为,莫高窟人是这个时代的“另类”,老一辈人50年不走,年轻一代30年不走,现在有多少人能做到?

在敦煌研究院的一面墙上,写着这样一句话:“历史是脆弱的,因为她被写在了纸上,画在了墙上;历史又是坚强的,因为总有一批人愿意守护历史的真实,希望她永不磨灭。”

这便是打不走的樊锦诗。

大半辈子守在莫高窟,置身千百年凝于一瞬的空间,樊锦诗难免时常省思何谓“永恒”:“从莫高窟北区一路看过来,十六国、唐代、西夏、元代……现在还能看到一堆堆枯骨在那里,多少历史的过客!人类历史何其漫长,宇宙那么有限,人只是宇宙的一个瞬间而已。”

在她看来,如果世界存在什么永恒,那便是一种精神。物质会毁灭,但若有了精神,才能有创造物质世界的可能。几十年的战争浩劫,几乎使国家经济到了崩溃的边缘,因为有精神的力量,就有创造新世界的可能。

她说:“人活的是一种精神。”

(部分资料参考自《我心归处是敦煌》)

特约编辑姜雯 jw@nfcmag.com