桃子最里面的那枚仁

这个故事的种子是10多年前埋下的—姑且假定它是一枚桃树种子吧。

有一天,一位外地的朋友打电话来,说她在上海松江的一家琴行学古琴,有时间去找她玩。我就去了。很远,先是地铁,然后公交车,再然后打车。

琴行租的是老房子,但不如小说中那般古老有韵味,四周是农田和果园。听说教古琴的老师也教学员做古琴,我就立马来了兴趣,想做一张琴来自己弹,是多么有趣又神奇的一件事!于是就去看他们做古琴,了解斫琴的基本技艺和工序。在琴行蹭饭吃时和老师聊天,老师是个40多岁的中年人,可举手投足间偶尔会露出大男孩的神情,他听朋友介绍我是儿童文学作家,就问我,《小王子》算不算儿童文学?我说算,他说他读了11遍,每次读都有不一样的理解。我立马就明白那大男孩的神情是从哪里来的了——难怪,一个会把《小王子》读11遍的人。书中的袁老师有一点儿他的影子。

回来后在素材本上简单地写了几句话就放下了。可我总觉得可以用它写一个什么故事,但好多年过去了,我没忘记,它也没破土而出。直到有一天朋友推荐我看一本书,《琴人》——一个关于弹琴斫琴之人与古琴之间的故事。读完后心里有一种异样的涌动,然后又读了《琴道》([荷]高罗佩)和《古琴》。前者太专业了,读不懂,大致翻了翻;后者的作者林西莉也是外国人,瑞典人,20世纪60年代来到北京学习古琴,这本书不仅有对古琴的专业介绍,更有对古琴与音乐、诗歌以及人的命运相互关联的解析,我很喜欢,读了两遍。书读完,似乎听见沉睡在地下的种子翻身打了个哈欠。

嵇康说:“众器之中,琴德最优。”意思是:所有乐器中,古琴是最能表现君子德行的乐器。它作为有数千年历史的中国乐器,在传统文化中有着崇高的地位,但我并不想先入为主地把这个文本列为传统文化的主题创作,故事的核心仍是成长,但仅仅是成长还不够,核心的核心是人性——就像桃树长大后结出的桃子,桃肉里面是桃核,敲开桃核,里面有一枚淡黄色的桃仁——桃仁可以入药。

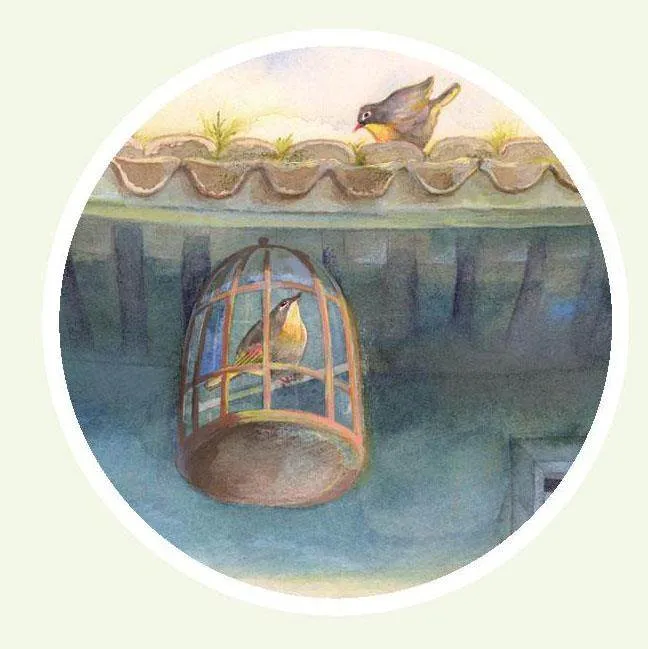

嘎木说他的木板是老船板,他的梦是这样告诉他的,他也能听见老船板愿意做琴的心声,因为他秉性纯良,秉性纯良的人才能与物心意相通。袁老师信了嘎木所说的一切,并给老船板升级成了汉木,既是汉木就得按汉木的价给,不可隐瞒,因为他秉性纯良;损坏了人家的东西要赔,能一物抵一物并让她继续在琴行做饭,嘎木妈已心满意足,哪能倒给她钱?她是断不能接受的,因为她秉性纯良——纯良美好的人性,现下,是多么珍贵的宝物!

这个故事,也许写了嘎木和丁灿灿的成长,也许写了与古琴相关的传统文化,但颂赞纯良美好的人性才是我最想表达的,它是桃子最里面的那枚仁,可以入药,抚慰人心。

作家简介

彭学军,生于湖南吉首。20世纪90年代初开始儿童文学创作,已出版长篇小说、中短篇小说集、散文集和图画书近百部。代表作有《你是我的妹》《腰门》《浮桥边的汤木》《建座瓷窑送给你》等。曾获全国优秀儿童文学奖、宋庆龄儿童文学小说大奖、中国好书奖、中宣部“五个一工程”优秀作品奖、陈伯吹国际儿童文学奖、冰心儿童文学奖等奖项。作品被译成英、法、日、韩、蒙古、葡萄牙、阿拉伯等多种文字输出国外。