张燮林:“点石成金”的魔术师

张燮林是国际乒乓球联合会第一位“世界最高教练员荣誉奖”获得者,他有着“变废为宝”的魔术,手持怪拍成为新中国首个世乒赛团体冠军成员之一;他有“点石成金”的魔术,麾下的弟子一次次登顶世界大赛;他还有一双慧眼,能看到队员身上的巨大潜力,培养了焦志敏、邓亚萍等一大批世界冠军。

不当四级技工要当冠军球员

乒乓球,在孩提时代的张燮林心中便播下了种子。

张燮林考中学时,恰逢西安市气象干部学校在上海招生,而气象专业在当时是新兴专业,看起来很有前途,被录取的张燮林下定决心,好好念书。思来想去,他最终还是带上了球拍,却把它压在了箱底,他从不拿出来看,就怕睹物思情。

后来,因为一些原因,张燮林从西安市气象干部学校退学回到上海,进入上海汽轮机厂技工学校学习。家里人觉得学门手艺,考个四级技工,也是条出路。一边读书一边参加业余比赛的张燮林,重新找到了乒乓的乐趣。

进入上海汽轮厂工作后,张燮林被分在了镗床车间,依然继续着边工作、边打球的生活。1959年的一天,师傅突然通知他,“小张,你拿上脸盆、牙刷,去市体委报到,迎接第一届中华人民共和国全国运动会”。从那时候起,张燮林和徐寅生等名将成了队友,不料全运会前,工厂发了一则通知,给张燮林两条路,要么回厂工作参与技术评定,要么离厂打球。张燮林再一次陷入矛盾之中,情绪十分低落。上海乒乓球队领队来看他,对他说了一句令他终生难忘的话,“上海找不到第二个张燮林,但四级技工一抓一大把”。

那一刻,张燮林下了决心,全身心地投入到乒乓球训练中。1959年第一届全运会,他和徐寅生等队友一起站上了男团冠军的领奖台。

胶皮变废为宝削球如有魔力

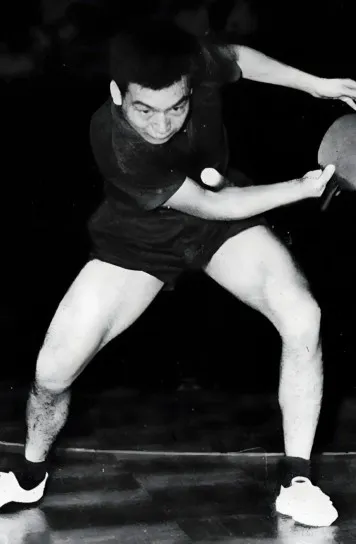

20世纪50年代末至70年代,数不清的中外名将败在这位“魔术师”的直板长胶拍下,他常常能把几乎落到地板上的球变魔术般地削回去,一如那幅名为“海底捞月”的著名照片。

1960年,张燮林夺得上海市运动会乒乓球单打冠军,当年12月,他和全国各地优秀选手共108人到北京集训,备战即将在北京召开的第26届世界乒乓球锦标赛。他从“一百零八将”中脱颖而出,入选世乒赛团体阵容,并在单打比赛中先后淘汰了日本名将星野展弥和三木圭一,为中国队夺得男单冠军扫除了最大障碍。

星野展弥说:“张燮林的球就像打不断的杨柳。”另一名选手三木则说:“我总觉得张燮林的削球像是火,呼地一下烧起来,一点也弄不清是怎么回事。”

张燮林的直板削球,征服了观众,也征服了对手,他被誉为乒坛“魔术师”。或许,他真的就是一个魔术师,将手中的球拍变成“独一无二”。

在上海队时,张燮林负责管器材。有一天他看到一筐红双喜的6号胶皮,全部是次品,原本要扔掉。他仔细看了看胶皮,颗粒比一般的要长一点,心想自己正好是打长胶的,何不试试看。主管教练看了,觉得这样的胶皮不太好攻,但张燮林偏要试。无心插柳,这批胶皮在他手中变废为宝,很快就在上海市比赛中一举夺冠,所有比赛比分都是3比0,未输一局。

伯乐千里相马挑人力排众议

执意选择乒乓球的张燮林,骨子里就是个很有主见的人。担任国家队教练后,他看准人才就力排众议、坚持己见,因为他相信自己的眼光不会错。倘若没有张燮林这名伯乐,就不会有日后葛新爱和邓亚萍在世界乒坛的成绩。

1975年印度加尔各答世乒赛,在张燮林的力挺下,初出茅庐的葛新爱成了女团主力。中国女乒在上一届世乒赛中未能夺冠,这一次的决赛对手正是卫冕冠军韩国队。比赛前夜,张燮林正准备拉窗帘,看到窗外的院子里有人在踱步,一看,竟然是葛新爱,“不会有什么心事吧?睡不着要影响第二天比赛啊!”张燮林赶紧下楼去找她。

葛新爱告诉他:“听说开会只有您和另一个教练同意我上场,我担心输球,对不起您。”张燮林安慰她说:“大不了我回汽轮机厂工作,还能分到带阳台的房子,你担心什么,我看好你。”

就这样,葛新爱睡了一个踏实的觉。第二天决赛,中国队同韩国队拼尽5盘,以3比2取得了胜利。其中,打法古怪的葛新爱分别击败了李艾莉萨和郑贤淑,为中国队夺冠立了奇功,也赢得了“乒坛怪杰”的称号。

邓亚萍进国乒之前,教练组前后开了三次会,只有张燮林投了赞成票。当13岁的邓亚萍在全国比赛中击败成年选手,夺得冠军时,张燮林就已经决定将来召她进队,但绝大多数教练认为,她身材太过矮小。早有准备的张燮林,掏出一叠统计材料,用数字说话:“邓亚萍在比赛中主动失误11分,最后还能赢2分获胜。我问她的对手,她失误11分,你怎么还会输?那名队员告诉我,她老是进攻,我想控制她,所以也有失误。邓亚萍是个进攻很有特点的运动员,我相信,经过我们教练组的调教,我们完全有能力帮助她将失误控制在5分,这样她就能轻松战胜任何一名对手了。”一番话,说服了其他教练,邓亚萍这才获批入队。

谈及邓亚萍,张燮林至今仍被她的刻苦所感动:“她每天都比其他人多练45分钟。我帮她算过,一天正常训练5小时,每天她多练45分钟,相当于一年比别人多练40天。”邓亚萍赴清华读书那一天,张燮林亲自去送她……

执教严厉有加责任当在心头

喝一杯普洱,聊一聊家常,张燮林笑眯眯的,看起来是个很和善的人。但他坦言,一旦站在训练场上,自己是个很严厉的教练员,该开会就开会,该站队就站队。

张燮林讲了个小故事:一名女运动员打球一旦不顺,容易发小脾气,不仅瞎打,还胡乱踩球出气。我便公开批评她说,你知不知道,红双喜生产一只球,要经过70多道工序,工人同志很辛苦。你有情绪可以理解,但不能拿球出气。你要是再这样,我叫人给你写一篇报道,看你怎么跟工人同志交代!从此以后,队员们都很珍惜乒乓球,而那名女运动员后来也取得了非常好的成绩。

张燮林还记得,自己当运动员时,有一次领导在会上说:“你要珍惜比赛中的每一分球。即便你不要这一分球,但全国人民需要!”这句话,也是张燮林反复教育队员的。

张燮林在国乒执教期间,率女队共赢得三十几块世乒赛金牌。但这个数字,他已经记不得了。他唯独记得,在每一名队员身上倾注了多少心血,发生了多少故事。1996年,国际乒联授予张燮林“优秀教练员特别荣誉奖”。

(摘自《乒乓世界》)