场域视角下新时代职业院校现场工程师高质量培养路径研究

摘 要 面向先进制造业、战略性新兴产业和现代服务业等重点领域,培养精操作、懂工艺、会管理、善协作、能创新的现场工程师是探索中国特色学徒制人才培养模式的重要体现。针对现场工程师人才培养面临的顶层制度设计不完善、“学校+企业”的覆盖度不全面、人才选拔和评价机制不健全等困境,以布迪厄场域理论为指导,阐明了现场工程师人才培养中企业场域、教学场域和学习者场域的内在联系与逻辑结构,通过分析现场工程师培养的关键因素,深入挖掘现场工程师培养的系统工程性、具身性和职业性等典型特征,探索形成PHTAC的现场工程师培养规律,构建起“三站互动、三品贯穿、流程再造”以生为本的人才培养纾解策略,为新时代职业院校现场工程师高质量培养提供理论支持和实践指导。

关键词 职业教育;现场工程师;人才培养;场域理论

中图分类号 G712 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)32-0013-07

《教育部关于实施卓越工程师教育培养计划的若干意见》(教高[2011]1号)、《教育部 工业和信息化部 中国工程院关于加快建设发展新工科实施卓越工程师教育培养计划2.0的意见》(教高[2018]3号)、《教育部办公厅等五部门关于实施职业教育现场工程师专项培养计划的通知》(教职成厅[2022]2号)三个文件分别提出了要培养卓越工程师和现场工程师人才。从人才培养定位、培养面向的岗位、培养单位的主体、培养的任务等维度进行分析,卓越工程师和现场工程师培养具有较大的差别,实施“错位”培养有利于形成卓越工程师、现场工程师、技术人员和产业工人梯度培养体系,促进职普融通,畅通技术技能人才成长成才通道。新时代背景下面向先进制造业的“学校+企业+专业领域+现场工程师联合培养项目”如何建设,职业教育现场工程师如何培养等是迫切需要厘清和回答的根本性问题。本文基于场域理论,深入挖掘现场工程师培养的适应性特征、厘清现场工程师能力架构,开展长学制人才培养模式改革实践,形成现场工程师学院运行机制和中国特色现场工程师培养标准。

一、职业教育现场工程师人才培养的现状检视

现场工程师是职业教育人才培养的高级目标定位。现场工程师的培养体现技术逻辑,重在“能力之知”的习得和解决问题能力的养成,成就具有独特技术知识、技术思维、技术伦理的“匠者”,达成理智的“创造之人”[1]。但现场工程师人才培养仍存在顶层制度设计不完善、“学校+企业”的覆盖度不全面、人才选拔和评价机制不健全等问题。

(一)职业教育现场工程师培养模式的顶层制度设计尚需完善

职业教育产教融合的制度是多重制度系统,包含国家层面、社会层面、学校层面等,这些制度秩序展现了各自独特的组织原则、实践和象征,制度逻辑为行动者们提供了参考框架,影响着他们的话语表达与意义构建,调节他们的自我感觉和身份认知。产教融合、校企合作是现代学徒制在人才培养模式和课程制度方面创新的体现,职业教育现场工程师采用学徒制的培养模式,有利于提高职业教育产业适应性、加速工程技术人才培养体系化发展、赋能职业教育产科教融合质量升级[2],使新技术、新工艺、新方法快速融入职业教育中,提高人才培养质量和适配度。

在国家层面,现场工程师培养处于试点阶段,人才培养标准和现场工程师学院的建设标准尚未出台,国家政策和推动力取决于不同政府部门间多重的目标和利益之间的互动、竞争和妥协,现场工程师培养的国家政策随着执行过程的反馈而不断演变。在社会层面,行动者通过他们的行动创造,进行资源整合、沟通协调、利益分配、人才培养,破除产教融合的机制性障碍,影响和改变相关制度。现场工程师专项培养计划中参与的企业掌握着现场工程师培养的主动权,学校需主动对接企业洽谈现场工程师的申报事项;而企业需发挥主观能动性,优化与政府、学校的合作,同时根据国家制度不断地调整和适应制度要求,实现培养制度秩序的重组与重构,但该类企业同样缺乏制定制度的能力。在学校层面,普遍存在校企合作融合深度不够的现象,现代学徒制中“学生”的身份地位问题以及学徒制培养的长学制等问题没有得到解决。因此,职业教育现场工程师的培养模式应加强顶层制度设计,让学生具有知情权和参与权,从学生的视角匹配相应的人才培养模式。

(二)职业教育现场工程师的培养中“学校+企业”的覆盖度不全面

职业教育现场工程师专项培养计划中指出校企联合制定方案、签署协议、联合申报,可以多所学校对接同一企业,也可以一所学校对接多家企业项目,在第一批拟立项150个合作培养项目中,每个省份推荐项目总数不超过20个[3],企业设立现场工程师学徒岗位。教育部首批公布了参与现场工程师培养的企业名单为447家,以山东省为例,共有39家企业面向新一代信息技术、新材料、基础制造工艺、基础零部件及元器件、高端装备、绿色环保、基础制造工艺等领域提供了机械/电气工程师、物联网平台后端开发工程师、精密制造现场工程师、财税信息系统需求分析师、机器人系统应用工程师等157个现场工程师岗位,需求人数16242名。对企业所有制性质进行分析,国企占比为23%,私营企业占12%,有限责任公司和股份有限公司占比58.97%,中外合资企业有1家;对企业规模进行分析,大型企业占61.54%,中型企业占25.64%,小型企业占10.25%;从提供岗位的地域分布来看,济南、青岛、烟台三个城市的现场工程师岗位占山东省全部岗位的73.88%;对提供岗位的需求数量进行分析,排在前几位的是智能制造现场工程师(包含设备调维、贴片调维、MES调维等)、技术支持、产品监测岗、工艺员等岗位;对学历要求进行分析,本科占比19.75%,大专占比80.25%。通过以上数据分析职业教育现场工程师的培养受地域、企业性质、岗位等多方因素的影响,“学校+企业”的覆盖度还不全面,需要通过“金融+财政+土地+信用”的具体支持政策的落地,提高大型企业和龙头企业的参与度。

目前,山东省共立项118家现场工程师专项培养计划项目,涵盖了12个专业大类,57所高职院校和90余家知名企业参与项目建设,具有一定的覆盖面。同时,有一些企业会同时和多所学校开展现场工程师的培养项目,在培养的标准和规格上需要进一步明确人才培养质量是否一致。在校企合作的实践中,合作未能直接且显著地为企业带来预期的“利益回报”,缺乏以市场驱动力为核心的利益共享机制,这种机制的缺失导致企业缺乏强烈的内在动力去深度参与职业教育和学校的联合办学活动,进而影响了校企合作的深化与拓展。换言之,当前的合作模式尚未充分激发企业在人才培养、技术创新及资源共享等方面的积极性,未能形成双赢乃至多赢的紧密利益联合体。

(三)职业教育现场工程师的长学制培养和评价机制不健全

《国家职业教育改革实施方案》(国发[2019]4号)提出:“完善高层次应用型人才培养体系,探索长学制培养高端技术技能人才。”长学制体系展现出独特的自主性、灵活性与卓越追求,其核心在于超越传统学制的框架限制,统筹运用有限的教育资源,致力于探索并构建一种全方位、创新型的人才培养模式,它不仅拥有内在完善的运作体系与自我驱动机制,还持续追求教育质量的更高境界,旨在为学习者提供更加个性化、深度化及前瞻性的教育体验[4]。从国内工程师职称评定来看,高职毕业生全日制担任助理工程师需满4年并工作满7年以上,非全日制担任助理工程师需满4年并工作满10年以上。从岗位能力评定来看,培养一个高级工需要8~10年。现场工程师人才成长是一个渐进的长学制培养过程,包括职前与职后两个连续的成长阶段。目前,职业教育现场工程师培养方案大多基于现代学徒制培养方案制定,在课程体系、实践教学体系上与普通的人才培养有较大的区别,但针对现场工程师长学制培养进行的专门设计很少,主要原因是受三年学制的限制,学生毕业之后的管理方式尚缺乏明确的制度设计和安排。从国外来看,德国工程师教育所推行的“文凭工程师”制度[5],目标定位是培养成品工程师,通过最基本的理论和相关知识的学习来获得相应的学位,还要掌握作为工程师的最基本的技能,取得作为工程师的从业资格[6]。“欧洲工程师协会联盟”要求成员国工科院校的毕业生必须完成7年的工程师训练,合格工程师的培养需要工程教育、工程训练与专业实践训练的有机结合和协调,才可以注册“欧洲工程师”,即取得欧洲工程师资格的最短时间为7年[7]。所以职业教育现场工程师的长学制培养要注重大学教育与企业实践的结合,才能构建起现场工程师d21ac58d2b15b8d49a2ee419577c1089bf7ce15defdc3460f422882ea1ea0c0b人才成长的完整体系。

培养工程师离不开企业的大力支持。现场工程师专项培养计划项目中企业的参与积极性存在差异,对于如何培养和评价现场工程师没有统一的标准。《教育部办公厅关于开展第一批现场工程师专项培养计划项目申报工作的通知》(教职成厅函[2023]6号)中明确学徒的企业职工或见习职工身份享受相关待遇,每个项目存续期不低于一个培养周期(一般不低于2年),每个项目应独立编班培养,但是目前缺乏人才选拔标准和动态增补机制,现场工程师岗位分布在不同学校、不同地域,难以形成统一的现场工程师培养标准。因此,应在充分考虑岗位差异性的基础上,校企共建以学生为中心的新型师生关系,形成“一企一岗一标准”,加大企业对学生课业评价的权重,运用大数据技术强化过程评价,改进结果评价,注重增值评价,健全综合评价。

二、职业教育现场工程师人才培养的理论依据和属性特征

场域是由不同位置之间形成的客观关系网络构成的开放性结构。从皮埃尔·布尔迪厄(Pierre Bourdieu)的场域理论观察,场域主要表现为一个相对独立的社会空间,其中存在各种各样的关系且充满斗争和冲突,包含着纷繁复杂的社会网络系统,在不同的视角下具有各自的边界。场域的运行逻辑是“竞争”,“资本”与“惯习”是描述竞争关系和过程的两个重要概念,利用场域理论有助于厘清现场工程师属性特征,推动职业教育现场工程师人才培养。

(一)现场工程师人才培养中的场域、资本和惯习的逻辑关系

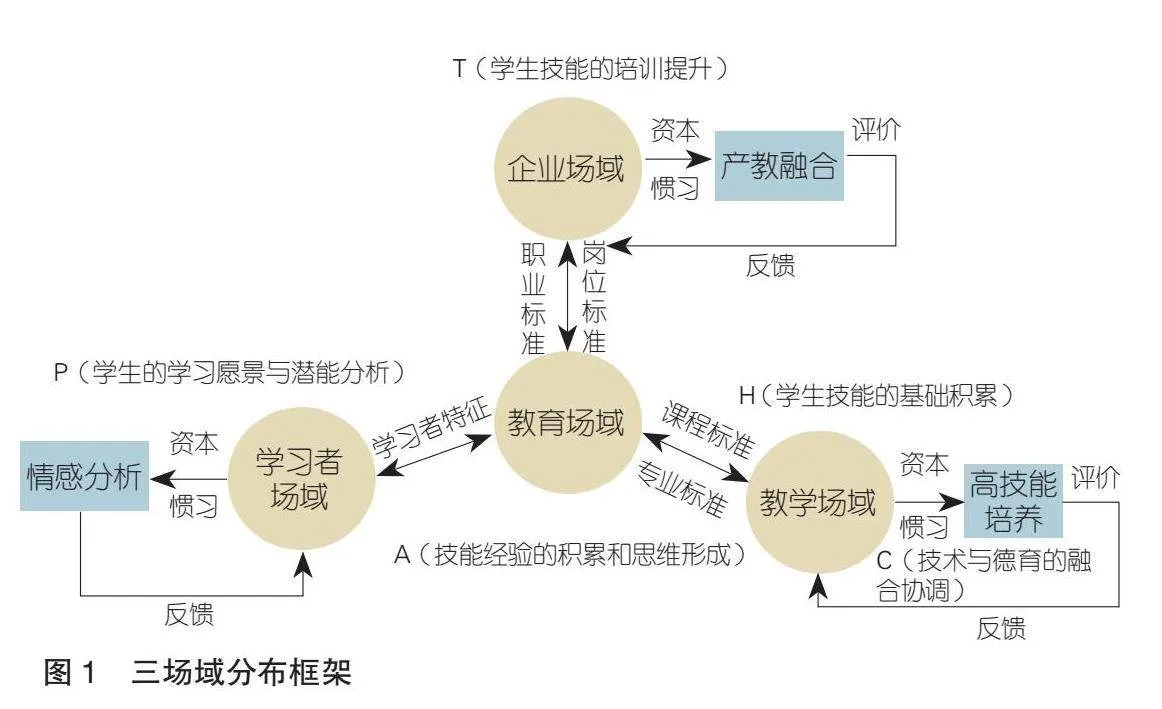

以布迪厄场域理论为指导,将职业院校作为一个教育场域,从企业、学校、学生三个维度,分别建立企业场域、教学场域、学习者场域,为探索现场工程师人才的培养规律(PHTAC)奠定基础,其中P表示学生的学习愿景与潜能分析、H表示学生技能的基础积累、T表示学生技能的培训提升、A表示技能经验的积累和思维形成、C表示技术与德育的融合协调,三场域分布框架见图1。企业是集合了人力资源与物质资源,以自主方式参与经济活动,并追求盈利目标的组织化经济实体。它不仅仅是一个简单的生产或服务机构,更是一个由错综复杂的关系网络交织而成的“场域”。现场工程师人才培养中的企业场域以深化产教融合为主,通过厘清职业教育现场工程师校企合作模式、影响因素以及产教融合效能评价标准等,为学生的技能培训和毕业后继续培养提供实际的运作空间。教学场域是指在学校教育中,由教师、学生以及其他相关人员围绕着知识的生产和传递所形成的一种关系网络[8]。它以高技能人才培养为主,强化技能训练与价值观的培育融合,通过课堂改革、实践体系重构、教学模式创新,将工匠精神、科学精神等融入“职业精神+职业技能”分层次育人体系中,以科学精神为引领,培养学生把握、运用和按照客观规律办事的能力;以创新和创造为出发点,通过精益求精、追求卓越塑造工匠精神,在实践中加速科学精神、工匠精神的系统集成融合,实现学生能力培养和技能的基础积累,形成职业教育现场工程师人才培养模式和标准。学习者场域坚持以学生为中心,从人、环境、行为几个方面对学习特征因素、愿景和潜能进行分析,关注学生个体的自我效能感、健康人格、自身惯习和职业素养等,阐明数字化转型背景下,技术技能人才的“情感”学习特征变化规律。场域是开放和竞争的,三个场域都有独立的反馈并形成了闭环,企业场域和教学场域动态地与外部发生信息、能量的交换,进而为学生的技能经验积累和思维形成提供新的载体和动力。

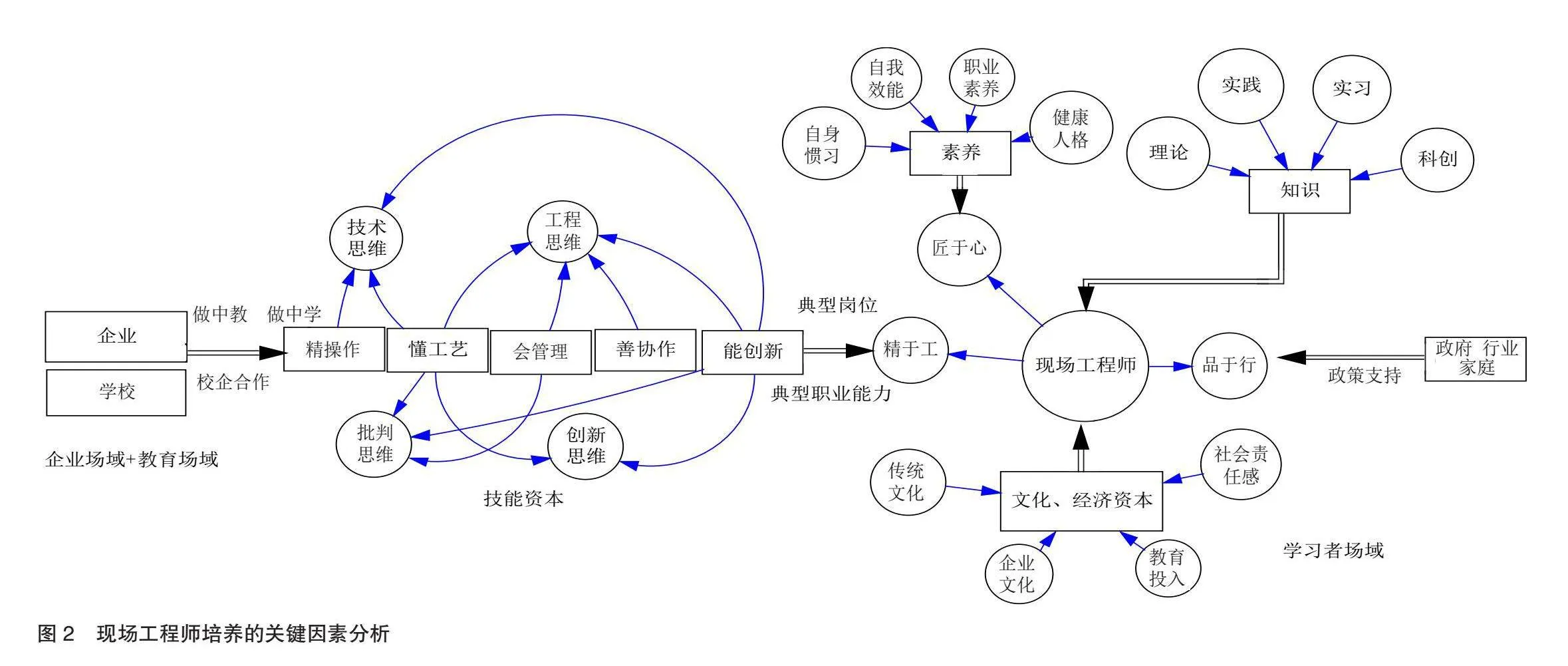

现场工程师人才培养是面向职业、行业、产业培养具有工程思维、技术思维、创新思维、批判思维的匠者,注重技能资本、文化、经济资本的协同。一是围绕操作、工艺、管理、协作和创新等方面加强技术技能的积累,形成现场工程师的技能资本;二是参与现场工程师专项培养计划的企业为现场工程师学院的建设和人才培养提供物质资本、人力资本、自然资源、技术知识等支持,职业学校主要提供师资、智力、政策等资源的支撑,这些资源和传统文化、企业文化、教育投入和企业资本等共同形成文化、经济资本。资本的总量和类型构成,对于三个场域的协同运行和现场工程师专项培养计划顺利实施至关重要,充足的利益激励和公平的利益分配是校企合作的基本要求,也是学生惯习形成的基础。惯习是一个开放的性情倾向系统,不断随经验而变,从而在这些经验的影响下不断地强化或调整自己的结构[9]。信息技术环境下的技术迭代和知识激增,改变了知识的生产方式和传播方式,改变了教与学的思维、形态、方式,如图2所示,分析现场工程师培养的关键因素可以得出,通过各类资本的支撑和虚拟技术、人工智能技术等新技术的引入,能够优化现场工程师班学生的基本技能、设计思考技能、自我学习成长技能、创生技能的培养路径,以及把准“知识+技能+情感”学习特征变化规律。企业场域、教学场域、学习者场域通过价值导向和行为约束,强化学生数字化惯习的养成,同时惯习对场域具有反向塑造作用,它影响着三个场域的组织结构与发展。资本是现场工程师培养的动力,有利于在“竞争”中获得主动,良好的惯习也可以创造和积累资本。工匠精神是工匠的精髓,也是工匠的品行[10],要实现“精工细作出真品、匠心在胸出真知、品德于行出真理”的现场工程师人才培养,需要凝聚场域、资本和惯习合力,在人才培养实践中达到内在结构和行为模式动态平衡。

(二)职业教育现场工程师人才属性特征

现场工程师人才培养既要学习学徒制培养的经验,又要避免同质化,更要明确现场工程师是为企业一线岗位培养拔尖人才的定位,具有系统工程性、具身性和职业性等典型特征。由于职业教育适应性的特点,培养的人才由单一技能向综合技能过渡,学生学习空间跨越了企业、学校、社会,知识领域包含科学知识、技术知识和人文知识,模块化的师资团队由企业师傅和学校教师组成,学习资源包含企业资源和学校资源等。现场工程师培养精操作、懂工艺、会管理、善协作、能创新的人才,要覆盖产品设计、工艺制造、装配调试、销售服务、诊断维修、生产管理等多个生产环节,需要对长学制人才培育进行系统工程设计,多方协同培养跨界能力。根据具身认知理论,现场工程师的职业技能形成是大脑、身体和学习环境交互的结果,学生在实践练习中以技术认知逻辑的形态内在地指引着职业教育教学活动的实施[11],先进行感性认识掌握事物的表象、再进行技术理论学习和理性思考,在实践中具身体验设备特性,通过不同场景的实践验证和积累,形成概念化的知识,再次通过“理论—实践—理论”的螺旋递进,形成自身的思维定式。《周礼·考工记》中描述“知者创物,巧者述之守之,世谓之工。百工之事,皆圣人之作也。”职业教育现场工程师人才通过具身体验形成技能后,还要能做到“创物”“表达”与“传承”。

现场工程师的职业性表现为三个方面:一是面向特定工作岗位,现场工程师班的学生一开始就具有学生和员工两重身份,他们要强化企业员工身份的认同感,并具备丰富的职业知识、良好的职业技能和端正的职业态度。二是课程职业性,课程要体现工学结合的特征,在“匠”字和专业性上下功夫,职业课程内容应是针对某些专业性较强的问题,课程的项目案例来源于企业的真实案例,课程内容要适配新技术更迭速度和教学模式的创新。三是职业教育现场工程师培养的是“职业人”,要参与社会分工并能够适应未来职业岗位的需求,成为未来工作岗位技能的实践者、传承者和引领者。

(三)职业教育现场工程师学院实体化运行的机制和原则

现场工程师学院的成功运行,依赖于政府、企业与学校三大核心主体的紧密合作与协同。深入理清各主体间在特定“场域”内的相互作用机制是关键所在。在保持各主体独特性的基础上,构建与之相适应的组织架构与体系,让三方主体在特定情境的交往实践中发挥各自应有的功能作用,推动现场工程师学院的深度发展[12]。依据教育部《先进制造业重点领域职业教育现场工程师专项培养计划实施方案》的要求,以区域政、校、企互融平台为基础,制定企业主导、校企协同的、面向先进制造业重点领域的现场工程师学院建设标准和现场工程师人才培养方案,依托行业产教融合共同体、市域产教联合体和与企业联合建立的现场工程师学院,校企共同制定《现场工程师培养试点工作实施细则》,开发教学计划、课程标准、岗位标准、质量监控标准、学分制管理办法、弹性学制管理办法、校内实训基地教学实践计划、企业轮训岗位群实习计划等,规范现场工程师学院运行。研究制定《现场工程师学院章程》《现场工程师学院运营质量保障体系》和《现场工程师学院运营管理制度》等系列制度,建立“定岗位—招生—认知—培养—顶岗—培训—上岗”的现场工程师培养闭环,延长职业教育现场工程师学制教育链条[13],构建人才共育、基地共建、质量共评机制,围绕现场工程师培养目标,推动校企错位培养、功能互补、人员互聘、资源共建共享。

现场工程师学院运行需要遵守以下原则:一是要坚持以问题为导向,集中多主体力量,推进科研合作、人才培养、资源开发、组织沟通等内部制度优化,健全制度体系,强化制度执行落实,规范管理,全面梳理实体化运行和产教供需对接的步骤流程,实施组织流程再造,以“激活服务产业发展和提升育人质量”为目标,推动现场工程师学院数字治理的现代化。二是注重系统集成,现场工程师学院在实体化运行过程中要加强团结,凝聚共识,共同进行有组织的科研和教学活动。三是遵循优胜劣汰市场化的原则运行和管理。围绕服务产业发展和育人活力,建立动态优化和调整机制,设置履职尽责、贡献度、运行效能、胜任力等多项考核要求,建立优胜劣汰的机制,遴选优秀的师资团队和学生,对企业提供的现场工程师岗位定期进行第三方考核评价,对不符合现场工程师培养的岗位和教师进行轮换,确保现场工程师学院的可持续发WOG2OYs2uY8P2UoeKapZrA==展。

三、新时代职业院校现场工程师高质量培养的纾解策略

新质生产力的发展赋能职业教育的高质量发展,现场工程师高质量培养也为区域经济高质量发展提供人才支撑。“传统课堂+虚拟课堂+企业课堂”为现场工程师提供了三个互动交替的教学空间,利用数字技术优化单一作品制作、综合成品试制、真实产品研发项目流程,提升解决复杂问题的工程思维意识,发挥主观能动性和创造力的创新思维,破解教学与生产脱节难题。

(一)三站互动,创新“三站一体融通,职前职后贯通”育人模式

优化“理论+实训”的校内课堂、“实践+培训”企业课堂和“资源+服务”虚拟课堂,构建现场工程师培养的知识保障体系。该体系包含协调机制、资源集群建构机制、资源创造创新机制等。通过建立协调机制,优化和整合学校、企业的智力、技术资源,让资源“走出”校门和企业,让优质创新资源“活”起来;以现场工程师培养项目为引领,实施有组织的关键教学要素改革,让不同的优质创新资源“融”起来;根据现场工程师服务的产业和行业,建构资源集群,激发内生动力,强化学生的实践动手能力和解决关键岗位、关键问题的能力,让优质创新资源“链”起来;发挥好科技创新这一“反应堆”的主导性作用和“增量器”作用,形成基于科教融汇的三课堂数字化转型的方案,让优质创新资源“用”起来;现场工程师学院也要聚焦职业教育的国际化和高质量发展,让优质创新资源“走”出去,为现场工程师人才培养注入新的动力。

以就业为导向,围绕企业所需现场工程师职业能力的培养为主线,创新“三站一体融通,职前职后贯通”育人模式。将学校设为职场“前哨站”,通过人文素养和通用能力课程学习打基础、重点领域课程“移植”和嵌入式教学等手段,完成现场工程师岗位(职场“加油站”)职前训练,依托企业(职后“培训站”)中的跟岗顶岗和企业培训提升岗位胜任力。以“作品、成品、产品”为导向,作品制作以学校为主阵地,贯穿第1~3学期的专业基础课和核心课程,开展基本技能培训;成品试制以“学校+企业”车间为主战场,贯穿第4~5学期专业技能培训;产品研发以企业为主渠道,第6学期通过顶岗实习开展岗位技能培训,毕业2年内继续实施技能提升训练。通过单一作品制作、综合成品试制、真实产品研发接续赋能,实现技术、工程、创新思维三思维品质塑造。

(二)流程再造,推动现场工程师学院课程实践教学体系和教学策略变革

加拿大管理学大师亨利·明茨伯格认为组织结构的本质是把劳动分工成不同的任务,为了完成组织目标,在职务范围、责任、权利方面形成结构体系,并在各种任务中实施流程再造[14]。基于大数据和云计算等技术,加强现场工程师学院建设,发挥多元主体在办学资源配置中的关键作用,围绕社会价值、育人价值、资源整合价值、人才供给价值等要素,实施有组织服务、有组织育人,优化数字化转型下教学组织流程。“引企入教”即校企联合进行课程体系建设和教学内容改革,将新技术、新工艺、新方法、职业技能等级标准等融入专业课程体系中,借鉴生产运营管理模式,以制造过程与产品服务过程所需知识技能为出发点,围绕“方案设计—工艺优化—结构革新—品质验证”等典型工作任务,重构课程体系。对接岗位职业能力图谱构建实践教学体系,打造以企业生产真任务、真场景、真过程、真生产性实践项目为“干”,派生出的教学、研究项目为“支”,技能模块和教学资源为叶的实训内容“技能树”。

融德于技,实施“数字+资源”“数字+教法”“数字+培训”技能提升行动,促进现场工程师“三境四素五环”的教学策略变革。以培养学生创新能力为目标,搭建起“教师名师+技能大师+金牌工匠+技术能手+职教专家+思政教师”组成的教师创新协作共同体,实现专兼教师队伍互补融合、教师教学领域交叉融合、思政教育和技术技能培养及教师教学与项目研究相互融合[15],畅通教师“基本技能—专业技能—岗位技能”人才成长路径,实施“1+1”校企双导师培养机制,打造一支结构合理、技艺精湛的职业教育“现场工程师”的工匠之师队伍。遵循“做中教,做中学”理念,通过三课堂的有机结合,形成全面、高效、互动的学习环境;注重科技驱动、数据集成、人才根基和资源整合四要素深度融合。科技驱动利用先进的技术手段提升学习效率,数据集成则收集学习数据实现精准教学,人才根基强调对基础知识和能力的培养,资源整合使丰富的实践平台助力所学转化为即用。“导—学—练—训—评”五环节递进,从案例导入新知学习开始,对教学重难点练习巩固,实操训练技能大赛和职业资格证书的考核点,通过“练+训”实现差异性分层教学。善用“大思政课”社会资源,用“史育匠心”引导学生树立职业理想,将中国精神等贯穿于工匠职业生涯,以思政助推专业学习,德技并修。

(三)以生为本,促进现场工程师全面充分差异发展

高质量推进现场工程师人才培养不仅需要适时制定新制度和制度创新,更重要的是强化现场工程师学院的治理,构建善治格局。一是坚持以生为本,增强企业员工身份和学生身份的认同感。二是坚持韧性发展,强化组织内部的创新开放与风险防范,提升组织的综合治理效能,为各方开展分工协作提供便利和协助,共同优化校企合作的制度环境。三是借鉴市场化运营模式,促进校企内部要素合理组织,形成紧密联系的系统内部结构,保证专业建设、课程建设、教学团队建设、教材建设、信息化建设等教育教学活动适应产业需要。

构建产教融合发展导向的现场工程师教学质量“内循环、外循环、自循环”的三循环保障体系。质量目标和标准、教学资源、教学过程和质量管理和数据决策组成全覆盖、全流程、全阶段、全方位的内循环。外循环是由政校企深度合tPK4pCFYGD+ki5WaV5QNwhuF1N50qKw2a1iU3I3tlsM=作育人机制和现场工程师教学质量评估与反馈改进决策机制构成,经济社会发展的人才需求为输入,人才高质量供给为输出。自循环是现场工程师学员自我调整和自适应。优化以生为本的过程性评价、结果性评价、增值性评价、综合性评价四维评价体系,加强实习实训过程管理和质量评价,校企联合运用数字化手段对实习实训过程进行记录、跟踪和评价,从信息获取能力、团队协作能力、劳动安全、职业精神等维度进一步凝练6个一级指标、22个二级指标、35个评测点的多元化过程性考核和校企共评的结果性考核,综合考查学生的岗位专项能力、岗位综合实践能力与职业素养等岗位适应度,作为岗位匹配的重要参考。从学生任务成绩总评增值、通用能力环比增值、课外拓展提升增值三个方面,对学生的“德智体美劳”全要素进行纵向增值评价,使用“定性+定量”相结合的评价方式,依托大数据分析手段,建立学生“一人一档”电子档案,作为学生自我诊断的重要依据和现场工程师人才选拔的重要参考。

参 考 文 献

[1]申培轩.现场工程师重在习得“能力之知”[EB/OL].(2023-03-28)[2024-09-12].http://paper.jyb.cn/zgjyb/html/2023-03/28/node_6.htm.

[2]李博,褚金星.我国职业教育现场工程师培养的价值意蕴、现实困境与实施路径[J].教育与职业,2023(7):107-112.

[3]教育部办公厅关于开展第一批现场工程师专项培养计划项目申报工作的通知[EB/OL].(2023-03-14)[2024-09-12].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A07/s7055/202303/t20230320_1051760.html.

[4]孙名楷,颜梓.高端技术技能人才文化教育长学制初探[J].职教论坛,2020(3):148-154.

[5]于淼,丰大双.德国工程师培养模式历史演变及特点[J].东方企业文化,2010(1):175-176.

[6]陈新艳,张安富.德国工程师培养模式及借鉴价值[J].理论月刊,2008(10):166-168.

[7]栗惠芳,吴强,刘芳芳.欧洲工程师培养体制的借鉴与启示[J].中国高等教育,2011(18):60-62.

[8][9]皮埃尔·布迪厄,华康德.实践与反思—反思社会学导引[M].李猛,李康,译.北京:中央编译出版社,1998:133-134.197.

[10]刘洪银.从学徒到工匠的蜕变:核心素养与工匠精神的养成[J].中国职业技术教育,2017(30):17-21.

[11][13]张家军.论学校场域的本质、特点与功能[J].重庆工商大学学报(社会科学版),2013(2):151-155.

[12]易招娣,衡孝庆.场域理论视域下产教融合的权力结构及运行策略[J].浙江社会科学,2023(5):74-81+73+158-159.

[14]亨利·明茨伯格.明茨伯格论管理[M].闾佳,译.北京:机械工业出版社,2010:79-83.

[15]曾照香,刘哲,李金亮.新时代职业院校智能制造虚拟仿真实训基地建设研究[J].教育与职业,2022(9):109-112.

On High-quality Training Paths for Field Engineers in Vocational Colleges in the New Era with the Guidance of Field Theory

Guo Fangying

Abstract In the key fields of advanced manufacturing industry, strategic emerging industries and modern service industry, training field engineers who are proficient in operation, craftsmanship, management, collaboration and innovation has become a new mode of apprenticeship talent training with Chinese characteristics. In response to the challenges of an imperfect top-level system design, insufficient coverage of the“school+enterprise”model, and an incomplete talent selection and evaluation mechanism, with the guidance of Bourdieu’s field theory, illuminating the intrinsic connection and logical structure of the enterprise domain, teaching domain, and learner domain in the development of field engineers for vocational education. The Paper deeply explored the typical characteristics of system engineering, embodiment, and professionalism in the training of field engineers, and explored the formation of PHTAC’s field engineer training rules: through the interaction of traditional classroom, cloud classroom and enterprise classroom, the iteration of students’primary products, semi-finished products and finished products, as well as process re-engineering and student-oriented, creating theoretical support and practical guidance of high-quality training of field engineers in vocational colleges in the new era.

Key words vocational education; field engineer; talent cultivation; field theory

Author Guo Fangying, PhD candidate of Tianjin University of Technology and Education, associate professor of Zibo Vocational Institute (Tianjin 300222)