数字经济与乡村产业振兴:内在机理与实证检验

摘要:产业振兴是乡村全面振兴的基础,数字经济与乡村产业的深度融合能为乡村产业发展注入新的发展动能。在深度剖析数字经济赋能乡村产业振兴的理论逻辑基础上,基于2011—2020年中国31个省份的面板数据测算数字经济发展指数和乡村产业振兴指数,实证分析数字经济对乡村产业振兴影响的总效应、中介效应和门槛效应。研究结果表明,数字经济对于乡村产业振兴具有显著正向影响。异质性分析表明,数字经济对中国东部地区乡村产业振兴的正向效应更为明显。机制分析表明,农村创业活跃度在数字经济促进乡村产业振兴的衔接过程中具有中介效应。此外,数字经济对乡村产业振兴存在基于劳动力错配的单一门槛效应,在跨越门槛后,数字经济对乡村产业振兴的影响效应由正转负。因此,需加强数字基础设施建设,注重数字经济赋能效果差异,加强数字经济辐射作用,提升农村居民数字素养,以加快数字经济与乡村产业振兴有效衔接。

关键词:数字经济;乡村产业振兴;中介效应;门槛效应

中图分类号:F323;F49

文献标识码:A

文章编号:1673-5595(2024)05-0089-08

一、引言

党的二十大报告明确提出,要全面推进乡村振兴,坚持农业农村优先发展,加快建设农业强国。产业振兴作为乡村振兴战略实施的着力点和落脚点,是推进农民农村实现共同富裕的有效手段。新发展阶段,促进乡村产业振兴势必要寻求新动能。[1]2023年中央一号文件指出,要全面推进乡村振兴,拓宽农民增收致富渠道,促进乡村产业高质量发展。在新一轮科技和产业革命的驱动下,数字化信息技术改变了中国农业农村发展的基础,为乡村产业振兴、现代化农业农村经济体系建设注入新动能。[2]然而,数字化信息技术应用所带来的数字鸿沟与技术壁垒,致使数字乡村发展不平衡问题日益凸显。[3]当前中国农业数字经济渗透率仅为105%[4],依旧存在较大提升空间。因此,在全面推进乡村振兴和农业农村发展进入新阶段的时代背景下,探讨数字经济能否助推乡村产业振兴及其背后的机理,对于“后扶贫时代”防止返贫致贫、实现第二个百年奋斗目标具有一定参考价值。

当前不少学者指出,数字经济发展对乡村产业振兴具有积极影响。在数字经济赋能视野下,农村数字经济作为数字乡村战略的核心内容,已成为驱动农业提质增效的新动能。[5]周清香等[6]指出,全面推进农村农业数字化生产基础设施建设,通过数字化手段为农业生产运营“赋能”,孕育农业相关产业可持续发展新动能,有益于促进农村产业结构调整,推动乡村产业得到进一步发展。数字经济凭借“蒲公英效应”将数据要素纳入农业生产过程,强化生产端的信息技术支撑,推动农村产业的数字化、智能化,赋能乡村产业振兴。[7]数字经济能够创新农村经济发展模式,促进农村分工深化、革新农业产业链的产业形态与商业模式,有益于充分发挥乡村产业的多功能性,激发产业发展活力,实现农业产业链的延伸和价值链的跃升。[8-9]王定祥等[10]认为,农业数字现代化发展能够有效推动乡村资源要素优化配置,为促进农业持续发展注入“数字动力”。数字经济的发展能将信息技术和数字经济理念融入传统产业当中,例如,农业的技术进步能够在保障粮食安全的同时,减少对劳动力和土地等传统生产要素的需求,并且随着新技术的应用,农业经营管理技术效率和生产率得到进一步提升。[11]史丹[12]指出,数字经济具有高渗透性、广覆盖性和普惠性等特征,发挥其扩散效应、信息和知识的溢出效应,可以为城乡产业链深度融合与升级注入新动力。发展数字经济能够突破地理空间障碍,打破以往城乡产业间的边界,加快城乡融合发展进程,有效解决当前农村存在的空心化与农产品市场流通不畅的问题。[13]

然而也有学者指出,数字经济发展可能对乡村产业振兴难以产生积极影响。农村地区遭受数字歧视,数字技术释放的普惠效应难以惠及农民,数字经济在农业中的占比远低于工业和服务业。[14]完世伟等[15]指出,

乡村产业发展面临“集成应用困境”考验,呈现零星分布的空间格局,数字经济赋能乡村的现代产业偏少,激发乡村资源禀赋经济价值的难度较高,限制了协同效应的发挥,

不利于农村产业结构的全面转变。杨江华等[16]认为,农业农村信息化发展不平衡不充分的问题仍较为突出,城乡数字鸿沟依然显著存在,可能会导致农民相对剥夺感的产生,严重制约农业农村信息化的进一步发展。同时,多数乡村留守劳动力趋向老龄化和弱质化,致使乡村地区数字人才支撑不足,易陷入人才与经济之间长期相互掣肘的恶性循环,不利于充分发挥数字经济赋能乡村产业发展的内在潜力。[17]孔文豪等[18]也指出,数字经济与乡村产业的衔接契合度尚不够高,存在“两张皮”问题,数字技术应用脱离乡村产业发展现实需要。

综上所述,已有研究为本文提供了有益借鉴和参考,但对两者作用机制进行系统理论分析和实证检验的研究相对较少。相比已有文献,本文边际贡献主要有以下3点:第一,基于数字产业化和产业数字化双重视角,深入探究数字经济影响乡村产业振兴的理论逻辑;第二,将农村创业活跃度纳入数字经济发展影响乡村产业振兴的分析框架,深入探讨数字经济发展促进乡村产业振兴的内在作用机制;第三,建立面板门槛模型,考察劳动力错配在数字经济对乡村产业振兴影响中的门槛效应,以期为中国实现乡村产业振兴提供一定借鉴。

二、理论分析与研究假设

(一)数字经济影响乡村产业振兴的直接效应

随着数字要素渗透到“三农”领域,农村产业发展状况得到不断改善,逐步形成产业数字化与数字产业化互动发展的态势。基于产业数字化视角,新兴技术持续演进,并与经济社会各领域融合程度不断加深。物联网、大数据等数字技术将渗透于乡村产业经营管理服务的各个环节,引发相关行业业务形态的变革和产业结构的调整,推动产品和服务智能化、数字化,加快传统产业数字化转型,促进农业生产提质增效,增强乡村产业可持续发展活力,为乡村产业振兴奠定基石。基于数字产业化视角,在农村互联网快速下沉的背景下,数字技术推动生产要素重组、增加行业报酬、扩大产业规模。纵向推拉上下游产业联动,联合农产品种植、加工、销售、消费等环节;横向聚合关联配套产业,促进集聚经济效益形成。同时,以数字技术为主要内容的数字产业化能够有效缓解乡村市场主体间的信息不对称问题,降低信息搜寻成本,通过联通乡村产业链的供、产、销等环节,促进农户与市场有效对接,实现成本最小化、效益最大化,带来的全产业链效应为乡村产业振兴提供保证。[19]基于上述分析,提出本文第一个假设。

假设1:数字经济发展对乡村产业振兴具有正向促进作用。

(二)数字经济通过农村创业活跃度影响乡村产业振兴

农村创业活动作为产业振兴可持续的重要力量,是把不同资源组合起来,利用、开发机会并创造价值的过程,能够有效推动乡村产业振兴。农村创业活动可以引导农村地区供给端结构调整,激发农村产业活力,发展壮大乡村产业,拓宽农村居民就业渠道,促进农村居民增收,推动本地区经济发展,最终实现农村资本良性流动,从而赋能乡村产业融合发展。数字经济通过充分发挥信息技术创新中的乘数效应和溢出效应,提高创业能力、增强创业动机,从而影响农民创业行为。基于创业能力视角,数字经济能够拓宽创业者信息获取渠道,帮助农民把握市场动态和政策规定,为农民创业活动决策提供信息支持,增强农民行动能力,促进创业资源优化配置,提高新产品被市场快速接受的可能性,进而有效降低创业风险。基于创业动机视角,数字经济在社会经济各领域中的持续扩散和广泛渗透,有助于增强地区创业文化氛围,加强创业成功产生的示范效应,带动大众创业、万众创新,吸引资本和劳动力回流,激发农民的创业动机,故有益于农村创业活动兴起。基于上述分析,提出本文第二个假设。

假设2:农村创业活跃度提升是数字经济影响乡村产业振兴的有效路径。

(三)劳动力错配在数字经济对乡村产业振兴的影响中存在门槛效应

5450401aa6a4b01d1a9d7fb07b97f5bb数字经济推动乡村产业振兴,在很大程度上会受到劳动力错配的影响。相对于“有效配置”,“错配”说明资源偏离最优配置的状态。劳动力错配是指因信息不充分、所有制歧视、市场不完善等因素使资源流动受阻,劳动力生产要素不能充分实现自身价值。农村劳动力是乡村产业振兴的重要投入要素,目前中国农村要素市场仍然存在资产资源盘活不够、要素跨乡和跨域流通不畅等问题。[20]乡村产业振兴离不开人才振兴,当劳动力错配程度较低时,能有效缓解城乡间的资产及要素错配现状,推动劳动力结构与乡村产业协调发展相匹配,为乡村产业振兴注入新鲜血液;当劳动力错配程度不断扩大越过拐点时,在非农化就业趋势下,农村劳动力严重流失,农村人口空心化和宅基地空心化加剧,将进一步拉大收入分配差距,致使经济发展陷入恶性循环。[21]同时,在城镇化快速发展过程中,城镇集聚生产要素和公共资源,职业技能水平较低的农村劳动力在城镇会遭遇结构性就业困境、市场制度分割等问题,难以真正融入城镇;长期兼业经营农地导致农地生产效率不高,对乡村一二三产业融合发展存在消极影响。[22]基于上述分析,提出本文第3个假设。

假设3:数字经济与乡村产业振兴之间存在劳动力错配的门槛效应。

三、研究设计

(一)数据来源

为保证总体数据的可获得性及连续性,本文选取2011—2020年中国31个省份(港澳台地区数据缺失,故未纳入分析)作为研究样本。相关数据来源于《中国统计年鉴》《中国农村统计年鉴》《中国科技统计年鉴》及中国农业农村部官方网站,部分省份数据缺失采用插值法补齐。

(二)计量模型设计

为探究数字经济发展对乡村产业振兴的直接影响效应,设基准计量模型为

RIRi,t=α0+α1DEi,t+βmXi,t+μi+νi+εi,t(1)

式中:i为省份,t为年份,α0为待估参数,α1和βm分别为核心解释变量数字经济发展水平和各控制变量的回归系数,Xi,t为一系列控制变量,μi和νi分别为地点和时间固定效应,εi,t为随机扰动项。

(三)5450401aa6a4b01d1a9d7fb07b97f5bb变量选取

1.被解释变量

本文以乡村产业振兴水平(RIR)为被解释变量。参考徐维祥等[23]、胡汉辉等[24]的研究思路,利用农林牧渔业产值与地区生产总值之比、农业机械化总动力与耕地面积之比以及非粮播种面积与总播种面积之比,构建乡村产业振兴指标体系,并对上述指标进行标准化,利用主成分分析法得到乡村产业振兴指数。

2.核心解释变量

本文以数字经济发展水平(DE)为核心解释变量。借鉴赵涛等[25]、孙光林等[26]的研究思路,综合考虑互联网基础、互联网普及、数字产业支撑和数字普惠金融4个方面,构建数字经济发展水平评价指标体系(见表1),利用主成分分析法对指标进行确权,进而测算得到数字经济发展指数。

3.中介变量

本文选取农村创业活跃度(ENT)为中介变量。借鉴李晓龙等[27]的研究思路,利用农村私营企业就业人数和个体就业人数之和占乡村人口总数的比值,来衡量区域农村创业活跃度,该比值越大,创业活跃度越高。

4.门槛变量

本文选取劳动力错配指数(LAB)为门槛变量。借鉴季书涵等[28]的研究思路,采用扭曲系数来衡量劳动错配,该系数能反映单个地区以及地区间的要素错配情况。由于存在LAB大于0或小于0两种情况,为使回归方向一致,本文对劳动力错配指数进行绝对值处理,数值越大,表示劳动力错配情况越严重。

5.控制变量

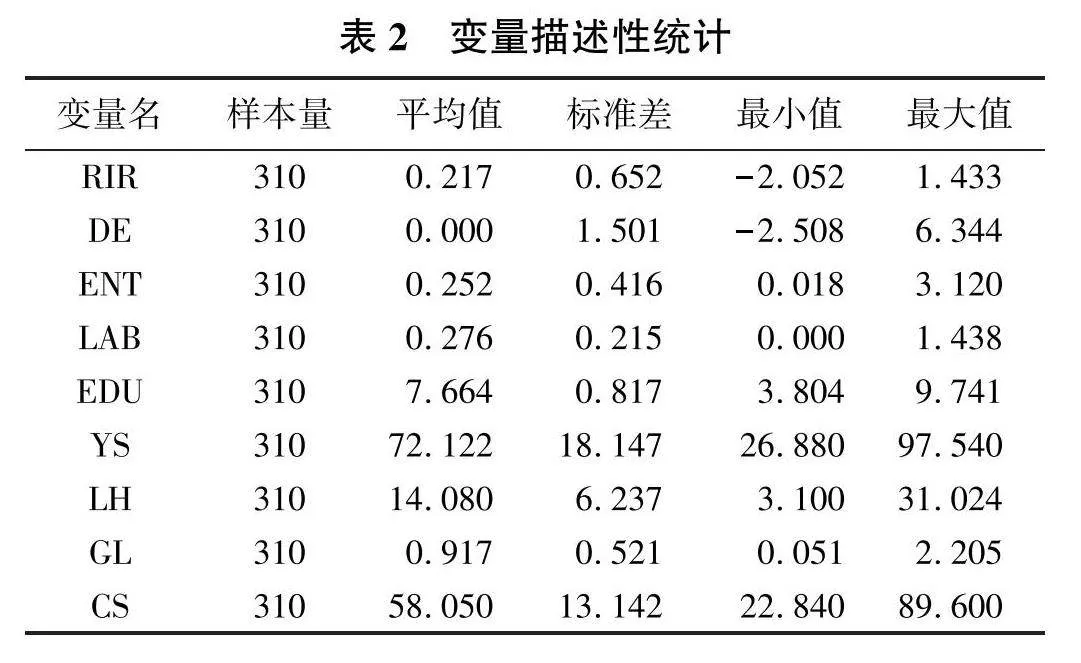

乡村产业振兴水平除了受数字经济影响外,还受到一系列内外部因素的影响。为确保回归结果的可靠性,本文对可能会影响乡村产业振兴的其他因素予以控制。参考张林等[29]、李晓园等[30]、齐文浩等[31]的研究思路,本文选取如下控制变量:农民受教育程度(EDU),以农村人均受教育年限表示;农村用水安全(YS),以农村用水普及率表示;村庄绿化程度(LH),以绿化覆盖率表示;公路通达强度(GL),采用公路里程数与所在区域面积的比重表示;城市化率(CS),采用年末城镇人口与总人口的比重表示。各变量描述性统计如表2所示。

四、实证分析

(一)基准回归分析

为了便于对比估计结果,本文采用普通最小二乘模型(OLS)和双向固定效应模型(FE)进行回归分析,结果如表3所示。

首先,使用普通最小二乘模型进行回归,以初步检验数字经济对乡村产业振兴的影响。表3中,列(1)为未加入控制变量的结果,数字经济对乡村产业振兴水平的影响系数为0.145,且在1%的水平下显著,表明数字经济与乡村产业振兴之间存在显著的正相关关系;列(2)加入了控制变量,数字经济的回归系数仍显著为正。其次,采用地区、时间双固定效应模型进行回归。表3中,列(3)为未加入控制变量的结果,数字经济对乡村产业振兴水平的影响系数为0.110,且在1%的水平下显著,表明数字经济发展有助于乡村产业振兴水平提升;列(4)加入了控制变量,数字经济对乡村产业振兴的积极影响作用依旧显著。上述分析表明,无论是采用普通最小二乘模型还是双向固定效应模型,数字经济对乡村产业振兴均具有显著促进作用,假设1得到验证。基于数字产业化视角,数字技术和数据要素的引入,能够促进数字经济与乡村产业深度融合,催生出一大批数字新产业、新业态和新模式,推动乡村产业多元化发展;基于产业数字化视角,数字经济可以通过数字赋能实现新旧动能转换,推动乡村产业转型升级,激发农村内在活力,加快乡村产业现代化进程,促进乡村产业振兴实现。

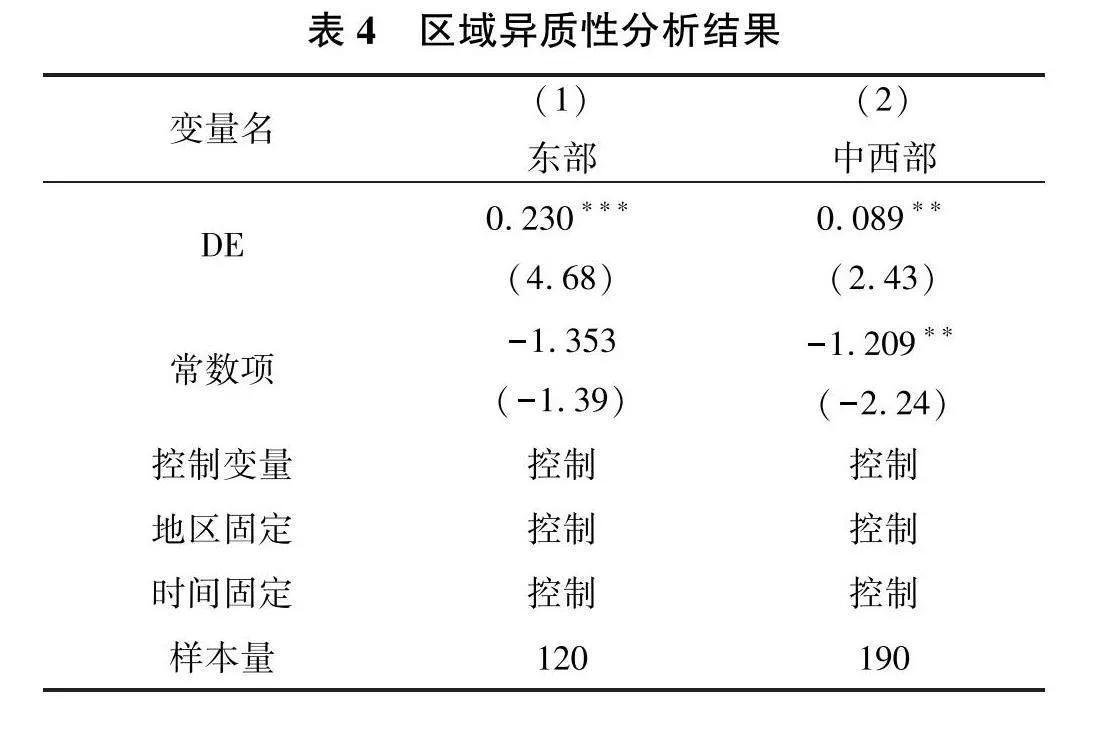

(二)区域异质性分析

鉴于中国东部与中西部地区的经济发展水平,特别是数字经济发展水平差异较大,故进行区域异质性分析。表4的区域异质性分析结果表明,与中西部地区相比,东部地区数字经济对乡村产业振兴水平的提升作用更为显著。可能原因在于:东部地区多是经济相对发达地区,数字基础设施建设起步早、发展快,与传统产业融合发展程度较高,能有效发挥数据要素潜能,推动数字产业迅猛发展,促进产业结构优化升级;同时,东部地区在财政资金、科技人才、基础设施上更具比较优势,市场化程度高,其劳动力错配程度也优于中西部地区,有益于充分释放数字红利,拓宽农村农业多元价值,带动乡村产业进一步发展。中西部地区数字经济对乡村产业振兴水平的提升作用不显著,可能原因在于:中西部地区技术水平薄弱、基础设施不完善、专业人才匮乏等;相对于城市,农村地区本来就存在严峻的区域性滞后,而且中西部地区数字技术发展起步较晚,难以充分发挥其应有的“数字红利”,对这些地区投资的边际产出价值不高,导致中西部地区陷入资源错配加剧僵局,但政策支持及东部地区的示范作用和辐射带动效应,使得数字经济发展对于中西部地区乡村产业振兴的驱动作用得以凸显。

(三)稳健性检验

为了确保研究结果的可靠性,本文主要采用核心解释变量滞后一期、替换变量估计方法、剔除直辖市、调整样本期等方法进行稳健性检验,以验证核心结论的合理性,具体结果如表5所示。

1.核心解释变量滞后一期

考虑到数字经济对乡村产业振兴水平的影响可能具有时滞性,故选择滞后一期数字经济发展指数作为核心解释变量的替换变量,继续采用双向固定效应模型进行实证检验,研究结果如表5列(1)所示,滞后一期核心解释变量的回归系数在1%水平下显著为正,与前文研究结果保持一致。

2.替换变量估计方法

考虑到上文采用主成分分析法测算出的数字经济发展指数可能会存在一定误差,故替换估计方法进行稳健性检验,使用熵权法对数字经济发展水平进行再次测算。结果如表5列(2)所示,数字经济对乡村产业振兴水平的影响系数为0.852且在1%水平下显著,这表明数字经济发展有助于实现乡村产业振兴,进一步验证实证结果的稳健可靠性。

3.剔除直辖市

鉴于北京、天津、重庆、上海4个直辖市在中国式农业农村现代化发展上具有一定特殊性,为检验本文结论是否具有普遍性,故选择剔除直辖市后对剩余样本重新进行估计。结果如表5列(3)所示,数字经济对乡村产业振兴正向影响依旧明显,再次验证了上文结果的显著性。

4.调整样本期

考虑到自2012年以来,中国所面临的增速换挡和结构调整的双重压力可能会影响模型估计合理性,故本文选择剔除2013年之前的样本再次进行回归,结果如表5列(4)所示,数字经济影响系数在1%水平下显著为正,表明数字经济发展能够赋能乡村产业振兴,有效证实基准回归结果的可靠性。

5.工具变量与内生性检验

基于数据可得性与一些无法直接测度的因素,数字经济发展对乡村产业振兴的影响可能存在内生性偏误。借鉴黄群慧等[32]、孙伟增等[33]的思路,选取各省份1984年每百人固定电话数作为工具变量进行稳健性检验。但该变量对应的是截面数据,不适用于本文的研究样本,为满足工具变量在面板模型中的使用要求,故与上一年全国信息技术服务收入相乘构成面板数据,再进行两阶段最小二乘法(IV-2SLS)估计。检验结果如表5列(5)所示,对应F值为16.039,显著大于经验值10,并且F统计量的P值为0,因此有理由认为不存在弱工具变量,模型设置合理。在内生性问题得到有效控制后,数字经济回归系数仍在5%水平下显著为正,说明数字经济对乡村产业振兴的功效依旧明显,可靠性再次得到验证。

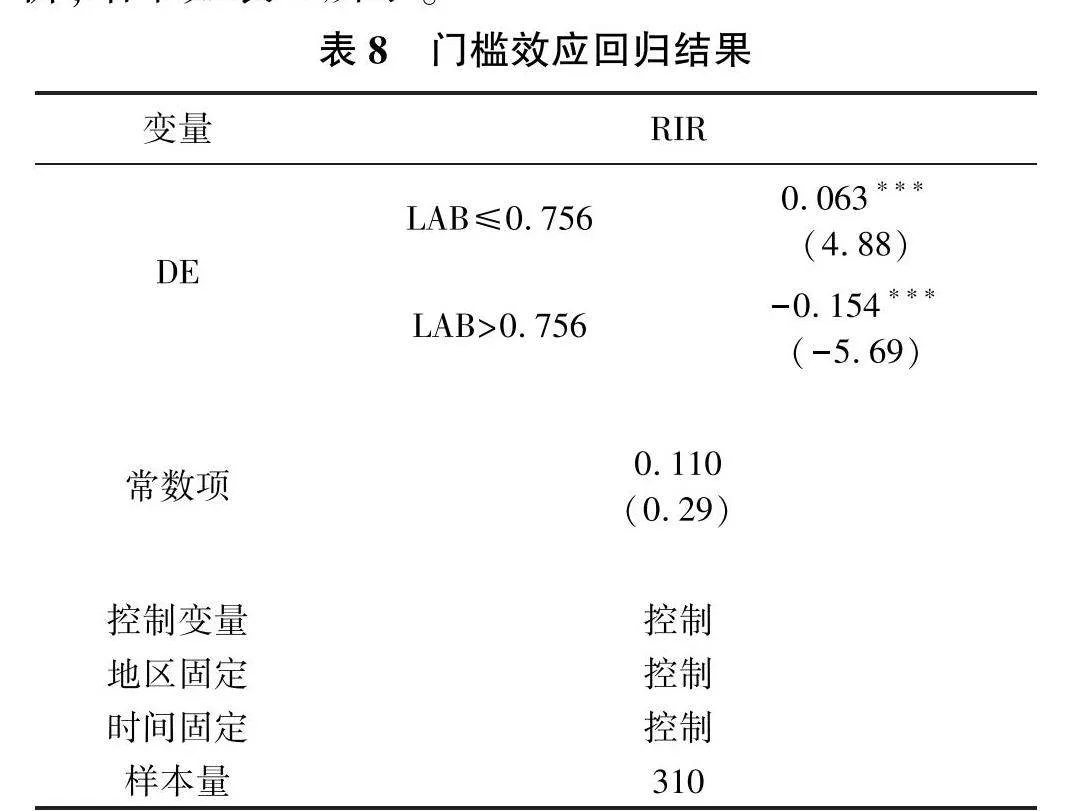

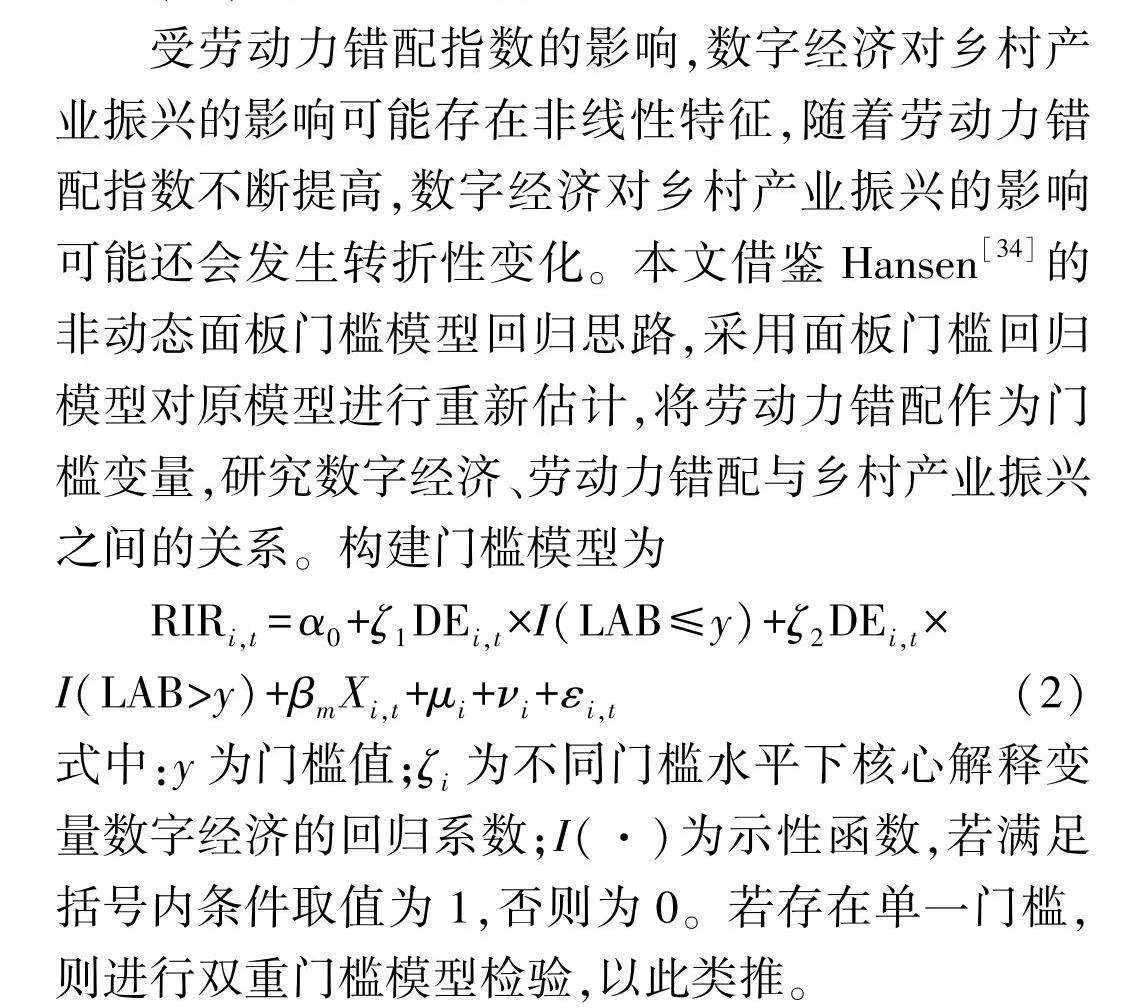

(四)门槛效应分析

受劳动力错配指数的影响,数字经济对乡村产业振兴的影响可能存在非线性特征,随着劳动力错配指数不断提高,数字经济对乡村产业振兴的影响可能还会发生转折性变化。本文借鉴Hansen[34]的非动态面板门槛模型回归思路,采用面板门槛回归模型对原模型进行重新估计,将劳动力错配作为门槛变量,研究数字经济、劳动力错配与乡村产业振兴之间的关系。构建门槛模型为

RIRi,t=α0+ζ1DEi,t×I(LAB≤y)+ζ2DEi,t×

I(LAB>y)+βmXi,t+μi+νi+εi,t(2)

式中:y为门槛值;ζi为不同门槛水平下核心解释变量数字经济的回归系数;I(·)为示性函数,若满足括号内条件取值为1,否则为0。若存在单一门槛,则进行双重门槛模型检验,以此类推。

首先,确定模型是否存在门槛效应,并依次进行单一门槛、双重门槛的检验,检验结果如表6所示。单一门槛在5%的水平下通过检验,双重门槛对应P值为0.770,未能通过显著性检验,表明劳动力错配对数字经济促进乡村产业振兴具有单门槛效应。

其次,在确定单一门槛后,本文对门槛估计值及相应的置信区间展开分析,结果如表7所示,门槛对应的门槛值为0.756。

在确定单一门槛值的基础上,对数字经济作用于乡村产业振兴的非线性单一门槛模型进行回归分析,结果如表8所示。

由表8可知,当劳动力错配指数小于等于0756时,数字经济对乡村产业振兴的回归系数在1%水平下显著为正;当劳动力错配指数大于0.756时,数字经济对乡村产业振兴的回归系数由正转负,并在1%水平下显著。这说明当劳动力错配指数扩大到一定程度后,数字经济发展对乡村产业振兴的作用方向会发生变化,不利于乡村产业进一步发展,假设3得到验证。

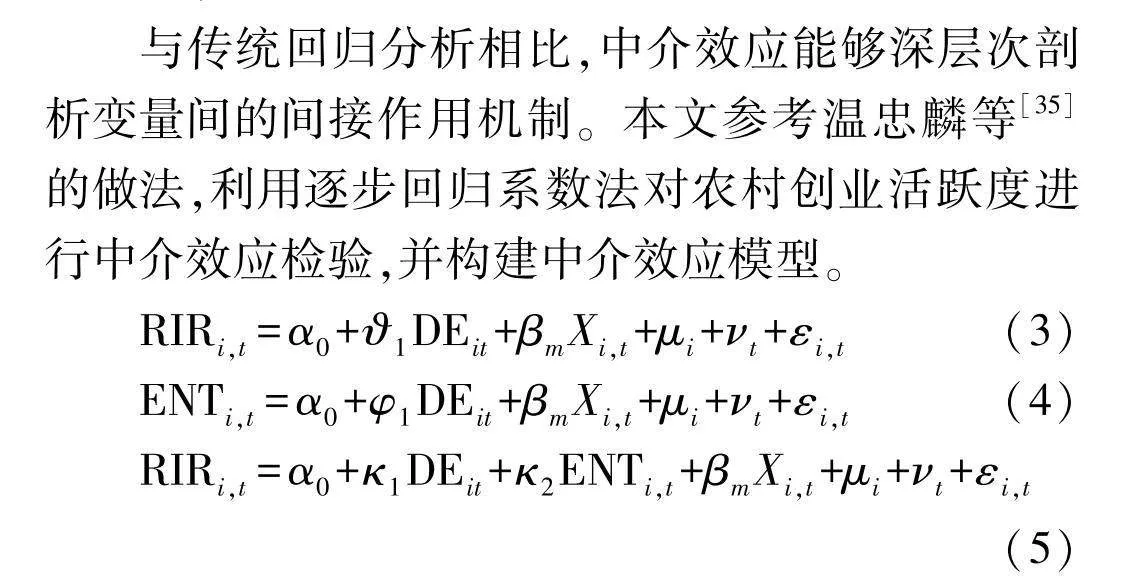

五、机制分析

与传统回归分析相比,中介效应能够深层次剖析变量间的间接作用机制。本文参考温忠麟等[35]的做法,利用逐步回归系数法对农村创业活跃度进行中介效应检验,并构建中介效应模型。

RIRi,t=α0+1DEit+βmXi,t+μi+νt+εi,t(3)

ENTi,t=α0+φ1DEiohHtHmkrT3cP7TDkWVj/A==it+βmXi,t+μi+νt+εi,t(4)

RIRi,t=α0+κ1DEit+

κ2ENTi,t+βmXi,t+μi+νt+εi,t(5)

式中:i、φi、κi分别为一系列待估参数,ENTi,t为中介变量农村创业活跃度。

表9为数字经济通过中介变量农村创业活跃度对乡村产业振兴产生的影响。列(1)为未添加中介变量,结果表明数字经济能够在1%的显著性水平下促进乡村产业振兴,系数为0.126。加入中介变量后,列(2)、列(3)结果表明,数字经济发展能够促进农村创业活跃度提升,并且在1%显著性水平下对乡村产业振兴产生积极影响。同时,农村创业活跃度提升也有利于乡村产业振兴,表明农村创业活跃度具有中介作用,即数字经济可以通过农村创业活跃度为乡村产业振兴赋能,假设2得到验证。

六、结论与建议

产业振兴是乡村形成自我造血能力的关键所在,新发展阶段促进乡村产业振兴势必要寻求新动能。数字经济在促进农村产业提质增效方面展现出强劲态势,推动农村进入以数字化、智能化为生产力的新阶段,对加快农业农村现代化进程具有重要意义。本研究基于2011—2020年中国31个省份面板数据,深入探讨数字经济对乡村产业振兴的影响效应及其内在机制,得出以下几点结论。

第一,数字经济发展对乡村产业振兴具有正向促进作用。数字经济发展能够优化乡村生产要素配置,补齐乡村产业发展短板,加快农业农村现代化进程;以数字产业化为手段推动产业融合,助力乡村产业振兴。

第二,数字经济对乡村产业振兴的影响具有区域异质性。东部地区是数字经济发展的领先区域,数字基础设施建设较为完备,农村农业数字化应用程度较高,能够有效利用农村资源,充分发挥数字经济潜能,故东部地区数字经济对乡村产业振兴的影响强于中西部地区。

第三,数字经济对乡村产业振兴的影响存在基于劳动力错配的门槛效应。数字经济发展能够破解要素城乡双向流动藩篱,减少地理空间和市场壁垒带来的市场分割问题,促进劳动力资源的转移与共享,有助于缓解乡村产业空心化问题,驱动乡村产业振兴。

第四,农村创业活跃度提升是数字经济影响乡村产业振兴的有效路径。数字经济发展有助于缓解在创业过程中的信息不对称问题,满足农村创业者的信息获取需求,便于开发和识别数字创业机会,增强信息研判和评估能力,为农民创业活动“保驾护航”,进而提升乡村内生经济增长动力,催生乡村产业新模式、新业态,为乡村产业振兴提供重要契机。

对此,本文提出以下几点建议。

第一,加强数字基础设施建设,大力发展产业互联网。要加快农村地区数字基础设施建设,增强农村地区对外部资源的接入能力和引导能力,构建良好数字经济Tz/u3HPS/9z+s1L7oM7FEQ==发展环境;全面推动数字经济与乡村产业的深度融合,提升数字技术对乡村产业发展的贡献率,增强乡村发展的内生动力,打造现代化、新时代乡村。

第二,注重数字经济赋能效果差异,弥合区域之间的数字鸿沟。要发挥东部地区对中西部地区的示范与带动作用,通过与中西部地区共建数字农业产业园区、共享数字农业信息平台等方式,帮助中西部地区进行数字化转型与数字创新;同时,中西部地区要利用后发优势抓住数字经济发展红利,积极融入数字农业分工体系,实现发达地区和落后地区乡村协同振兴。

第三,加强数字经济辐射作用,推动劳动力优化配置。要增强数字经济对三大产业的渗透能力,不断削弱劳动力市场流动障碍,提高劳动力跨区域整合效力,提升劳动要素市场配置效率;同时,利用先进数字技术增强农业生产能力,吸引和鼓励人才植根乡村,弥补农村人口劳动力不足的缺陷,服务乡村产业振兴。

第四,培育农村居民数字素养,提升创新创业能力。要充分利用数字技术和数字经济对农村创业活动的推动作用,增强创业主体之间信息交流与合作,营造农村创新创业氛围;同时,要加大创业过程中各项知识和技能培训,提高数字技术运用能力,有效降低创业失败率,让农村创新创业群体留得住、能兴业、有奔头。

参考文献:

[1] 姜长云.新发展格局、共同富裕与乡村产业振兴[J].南京农业大学学报(社会科学版),2022,22(1):1-11.

[2] 孙久文,张翱.数字经济时代的数字乡村建设:意义、挑战与对策[J].西北师大学报(社会科学版),2023,60(1):127-134.

[3] 陈旎,李志.数字乡村建设与现代农业融合发展困境及其破解之道[J].改革,2023,347(1):109-117.

[4] 胡桂芳,岳晓兰.加快发展农业产业互联网 提升农业质效[N].农民日报,2023-08-26(5).

[5] 郭朝先,苗雨菲.数字经济促进乡村产业振兴的机理与路径[J].北京工业大学学报(社会科学版),2023,23(1):98-108.

[6] 周清香,李仙娥.数字经济与农业高质量发展:内在机理与实证分析[J].经济体制改革,2022,237(6):82-89.

[7] 张蕴萍,栾菁.数字经济赋能乡村振兴:理论机制、制约因素与推进路径[J].改革,2022,339(5):79-89.

[8] 殷浩栋,霍鹏,汪三贵.农业农村数字化转型:现实表征、影响机理与推进策略[J].改革,2020,322(12):48-56.

[9] 付政.网络时代数字经济对农村发展模式的影响研究[J].农业技术经济,2022,327(7):145.

[10] 王定祥,冉希美.农村数字化、人力资本与农村产业融合发展——基于中国省域面板数据的经验证据[J].重庆大学学报(社会科学版),2022,28(2):1-14.

[11] 龚斌磊,张书睿,王硕,等.新中国成立70年农业技术进步研究综述[J].农业经济问题,2020(6):11-29.

[12] 史丹.数字经济条件下产业发展趋势的演变[J].中国工业经济,2022,416(11):26-42.

[13] 何雷华,王凤,王长明.数字经济如何驱动中国乡村振兴?[J].经济问题探索,2022(4):1-18.

[14] 冯朝睿,徐宏宇.当前数字乡村建设的实践困境与突破路径[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),2021,53(5):93-102.

[15] 完世伟,汤凯.数字经济促进乡村产业振兴的机制与路径研究[J].中州学刊,2022(3):29-36.

[16] 杨江华,刘亚辉.数字乡村建设激活乡村产业振兴的路径机制研究[J].福建论坛(人文社会科学版),2022,357(2):190-200.

[17] 傅巧灵,李媛媛,赵睿.数字普惠金融推进脱贫地区乡村全面振兴的逻辑、问题与建议[J].宏观经济研究,2022,283(6):49-56.

[18] 孔文豪,吴佳宜,黄思颖.数字鸿沟与相对剥夺感:微观证据与影响机制[J].电子政务,2021(1):110-124.

[19] 王学栋,孟宇.乡村振兴背景下农村能源价值实现的困境及出路——以山东省为例[J].中国石油大学学报(社会科学版),2023,39(3):46-54.

[20] 李芳华,姬晨阳.乡村振兴视角下的农村劳动力回流弹性估计——基于空间断点回归的研究[J].中国农村经济,2022(2):36-55.

[21] 胡雪萍,史倩倩,向华丽.中国农村劳动力人口变动趋势研究[J].人口与经济,2023(2):27-44.

[22] 邓悦,蒋琬仪.城乡教育资源不平衡对乡村产业振兴的影响[J].管理学刊,2023,36(1):33-42.

[23] 徐维祥,李露,周建平,等.乡村振兴与新型城镇化耦合协调的动态演进及其驱动机制[J].自然资源学报,2020,35(9):2044-2062.

[24] 胡汉辉,申杰.全国统一大市场建设如何赋能乡村振兴[J].华南农业大学学报(社会科学版),2023,22(1):23-35.

[25] 赵涛,张智,梁上坤.数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据[J].管理世界,2020,36(10):65-76.

[26] 孙光林,李婷,莫媛.数字经济对中国农业全要素生产率的影响[J].经济与管理评论,2023,39(1):92-103.

[27] 李晓龙,冉光和.农村产业融合发展的创业效应研究——基于省际异质性的实证检验[J].统计与信息论坛,2019,34(3):86-93.

[28] 季书涵,朱英明,张鑫.产业集聚对资源错配的改善效果研究[J].中国工业经济,2016,339(6):73-90.

[29] 张林,温涛.数字普惠金融发展如何影响居民创业[J].中南财经政法大学学报,2020(4):85-95.

[30] 李晓园,刘雨濛.数字普惠金融如何促进农村创业?[J].经济管理,2021,43(12):24-40.

[31] 齐文浩,李明杰,李景波.数字乡村赋能与农民收入增长:作用机理与实证检验——基于农民创业活跃度的调节效应研究[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2021,23(2):116-125.

[32] 黄群慧,余泳泽,张松林.互联网发展与制造业生产率提升:内在机制与中国经验[J].中国工业经济,2019(8):5-23.

[33] 孙伟增,郭冬梅.信息基础设施建设对企业劳动力需求的影响:需求规模、结构变化及影响路径[J].中国工业经济,2021(11):78-96.

[34] Hansen B E.Threshold Effects in Non-dynamic Panels: Estimation, Testing, and Inference[J].Journal of Econometrics,1999,93(2):345-368.

[35] 温忠麟,张雷,侯杰泰,等.中介效应检验程序及其应用[J].心理学报,2004(5):614-620.

责任编辑:曲 红

Digital Economy and Rural Industrial Revitalization: Internal Mechanism and Empirical Test

HUANG Dunping, YIN Kai

(School of Economics, Anhui University of Finance and Economics, Bengbu 233030, Anhui, China)

Abstract: Industrial revitalization is the foundation of rural comprehensive revitalization. The deep integration of the digital economy and rural industry can inject new development momentum into the development of rural industry. Based on an in-depth analysis of the theoretical logic of the digital economy empowering rural industry revitalization, this paper calculates the digital economy development index and rural industry revitalization index based on the panel data of 31 provinces and cities in China from 2011 to 2020. It empirically analyzes the total effect, intermediary effect, and threshold effect of the digital economy on rural industry revitalization. The results show that the digital economy has a significant positive impact on the revitalization of rural industries. Heterogeneity analysis shows that the positive effect of the digital economy on the revitalization of rural industries in eastern CJZq/qCgKpCG94AVdwrIEDulBpGBbSelAIg7TwDQ/Mc=China is more obvious. Mechanism analysis shows that rural entrepreneurial activity has a mediating effect in the process of the digital economy promoting the revitalization of rural industries. In addition, the digital economy has a single threshold effect on revitalizing rural industries based on labor mismatch. Before and after crossing the threshold, the impact of the digital economy on the revitalization of rural industries has changed from positive to negative. Therefore, it is necessary to strengthen the construction of the digital infrastructure, pay attention to the difference in the digital economy empowerment effect, strengthen the radiation effect of the digital economy, and improve the digital literacy of rural residents, to accelerate the effective connection between digital economy and rural industry revitalization.

Key words: digital economy; rural industry revitalization; mediating effect; threshold effect

英文编校:马志强