从“不易”到“变译”:生态翻译学视角的《易经》英译本对比研究

【摘要】从生态翻译学视角出发,对比研究汪榕培/任秀桦之《英译易经》及2014年闵福德之《智慧之书》所译《易经》在“语言维”“文化维”“交际维”上适应性选择转换程度的不同。从语言维来看,汪榕培/任秀桦译本在爻数翻译上适应性转译程度优于闵福德译本,而在词汇选择及修辞手法的还原上则逊于闵福德译本;从文化维来看,汪榕培/任秀桦译本在文化负载词“君子”上的翻译较闵福德译本更灵活;从交际维来看,《智慧之书》整体上的选择转换程度远超汪榕培/任秀桦译本。

【关键词】生态翻译学;《易经》英译;对比研究;三维转换

【中图分类号】H315.9 【文献标识码】A 【文章编号】1672-4860(2024)04-0045-07

《易经》被尊为“群经之首”,是我国自然哲学最早代表作之一。明朝中后期西方传教士来华,自此开始了对《易经》的译介与传播,这对中华优秀传统文化的海外传播起到了重要的支撑作用。就《易经》英译研究而言,主要围绕《易经》的翻译史、译本比较研究、多元理论批评研究和特定译本的批评性研究四个主题展开。可以说,《易经》翻译史研究为学界把握这部经典的译介与传播轨迹提供了重要史实参考,比较研究为后续研究者提供了宏观参照,批评研究让研究者认识了这一经典外译过程中的成绩与不足,也是后续不同译本对比研究的重要文献基础,而《易经》译本的对比研究则更为深刻地揭示了意识形态、语言文化、时代背景和译者主体对于译文形塑的影响。就研究对象而言,理雅各/王韬本、卫礼贤/贝恩斯本、汪榕培/任秀桦本比较研究较多;就理论范式来看,理论运用趋于完善,但从生态翻译学视角的研究略显不足,且该视角下涉及不同国别译者的不同译文比较分析尚付阙如。有鉴于此,本文尝试基于生态翻译视角,比较本土译者和海外译者的《易经》英译在语言维、交际维和文化维上的异同,补足以往《易经》译介与传播过程中批评性评价视角介入的不足。从微观上看,本研究对于后续提升《易经》外译(不仅仅限于英语)质量可以提供重要的评估观测点;从宏观上看,本研究为全面推广中华优秀传统文化经典的海外译介的描述、分析与推广提供有力的文本参照点。

一、《易经》英译研究概述

《易经》汉学研究与《易经》的翻译相伴相生。1626年,金尼格将《易经》译成拉丁文,意在融合中国传统和西方基督来强化其教义的所谓“普适性”;1710年,法国传教士白晋译成《易学宗旨》并带回欧洲,此后莱布尼茨对《易经》的研究也推动了易学在西方的传播;1882年,英国传教士理雅各历时15年与中国学者王韬翻译四书五经,由此诞生了世界上第一部权威《易经》译本。20世纪20年代,德国汉学家卫礼贤的德译《易经》问世;40年代,美国人贝恩斯将其译成英文,此后多次再版,在西方世界影响极大。2014年,英国汉学家闵福德将《易经》分别译成旨在恢复《易经》在历史文化中原貌的《卜筮之书》和旨在揭示《易经》哲学智慧的《智慧之书》,其还原程度得到了学界的高度认同与赞誉,成为《易经》翻译的又一经典。这些译本对《易经》在世界的传播和研究都起到了重大推动作用。

《易经》翻译史由来已久,但翻译研究起步较晚,大致可分为翻译史、译本对比研究、多元理论批评研究和特定译本批评性研究四个主题。第一,翻译史主要是对《易经》外译及传播史、研究演变的概括和总结。例如,林金水将欧洲易学研究从时间上划分为两个阶段[1];杨宏声亦将《易经》外译分为三个历史时期,并概述了《易经》研究进展[2]。第二,译本对比研究主要针对翻译目的与文本内容的差异性。例如,岳峰对理雅各/王韬与卫礼贤/贝恩斯的译本进行比较分析,指出《易经》译介面临的困难并相应提出解决办法[3];李贻荫、张次兵对理雅各/王韬、卫礼贤/贝恩斯、汪榕培/任秀桦、Da Liu的《易经》译本进行了对比[4]。第三,多元理论批评研究。例如,任运忠、周晓琴从生态翻译学角度对闵福德《易经》英译本进行了解读[5];吴钧从“变译”视角研究了《易经》的语言特色及其英译策略,探索用“变译”手法翻译《易经》的可能性[6]。第四,特定译本的批评性研究。例如,卢玉卿、张凤华对闵福德译本作出了具体批评与评价[7];任运忠对理雅各/王韬、卫礼贤/贝恩斯译本和自译《易经》进行举例对比,批评探究了西方权威《易经》译本在经文审美价值部分的缺失[8]。

由上可见,经过30多年发展,现有《易经》翻译研究已相对充实完善。就研究对象而言,针对理雅各/王韬、卫礼贤/贝恩斯、汪榕培/任秀桦的译本研究过多,闵福德译本研究相对较少,研究对象的范围仍相对狭窄。就研究深度而言,不少文章仅以对文化负载词和某一卦爻辞的分析便对整体译本进行评价,研究不够严谨,程度不够深。就比较研究而言,现有研究仍是主要针对理雅各/王韬、卫礼贤/贝恩斯、汪榕培/任秀桦之间的两两对比或三三对比,针对经典外国译者(如闵福德)的译本比较研究严重不足。就理论范式而言,以往研究的理论架构意识较为薄弱,从生态翻译学视角对译本进行解读的研究较少。

鉴于此,本文将从生态翻译学视角,以语言维、文化维、交际维为切入点,针对《易经》的符号、修辞、含义等,对闵福德译本和汪榕培/任秀桦译本进行详尽深入的对比,严谨、客观地针对具体文本进行具体评价。之所以选取汪榕培/任秀桦译本和闵福德《智慧之书》译本进行对比分析,原因有三:第一,汪榕培/任秀桦所译《英译易经》是新中国成立以来我国学者译制的第一本《易经》,其准确性、完整性已得到广泛认可,是国内公认的权威译本;第二,闵福德译本是21世纪的崭新译本,他所翻译的体现《易经》哲学智慧的《智慧之书》,高度还原了《易经》哲学内涵,得到了国际易学界的广泛赞誉;第三,针对汪榕培/任秀桦译本与理雅各/王韬译本、卫礼贤/贝恩斯译本等的比较研究较丰富,而与闵福德译本比较的研究相对不足,且国内翻译研究更多集中于对闵福德译本的具体理论视角进行探析,对该译本的比较研究则主要局限在文化负载词等微观层面的对比,缺少与国内权威译本的两两对比研究。

二、理论框架

2004年,清华大学胡庚申教授提出“翻译适应选择论”。该理论认为,整个译文就是一个自然的生态环境,译者处于其中心位置,翻译即“译者适应翻译生态环境的选择活动”[9]119。在此基础上,胡庚申教授提出了“生态翻译学”概念,认为译者在翻译过程中应在不同层面上对翻译生态环境进行“多维度适应与适应性选择转换”[9]120,并在这一方针指导下,相对集中于在语言维、文化维以及交际维的“三维”转换。下面,本文将对“三维”进行重点阐释:

(一)语言维

语言维包括语言风格、选词、修辞、句子结构等方面,译者在翻译时首先要突破原文语言形式的障碍,对语言形式的适应性选择转换要在不同方面、不同层次进行,但具体转换中,文本中的其他因素亦不可忽略。

(二)文化维

语言不仅是符号形式,更是文化载体,由于译语文化的接受状态往往会以不同程度作用于翻译过程,译者需克服语言障碍,适应目的语文化生态环境,在翻译过程中要“遵守译入语文化规范或社会政治权力的制约”[10]89,注重双语文化内涵的传递与诠释。

(三)交际维

交际维转换的目的就是让目的语读者轻松领会原文内容,体会原文文化生态,译者要侧重于交际层面的选择转换,检查译文是否体现原文交际意图,并适应性转达原文,以补充交际意图,丰富目的语文本内容。

生态翻译学这一概念为中国传统典籍翻译研究提供了全新的视角,具有很强的实践指导意义。笔者将运用这一理论对汪榕培/任秀桦译本与闵福德《智慧之书》进行对比,探讨两者在语言维、文化维、交际维之间适应性选择转换的差异。

三、结果与发现

翻译是“译者适应生态环境的选择活动”,翻译生态环境构成较为复杂,译者需要综合考虑生态环境中翻译主体及翻译外界环境的因素[9]135。下面,笔者分别从语言、文化和交际三个维度展开两个译本的对比分析。

(一)语言维对比

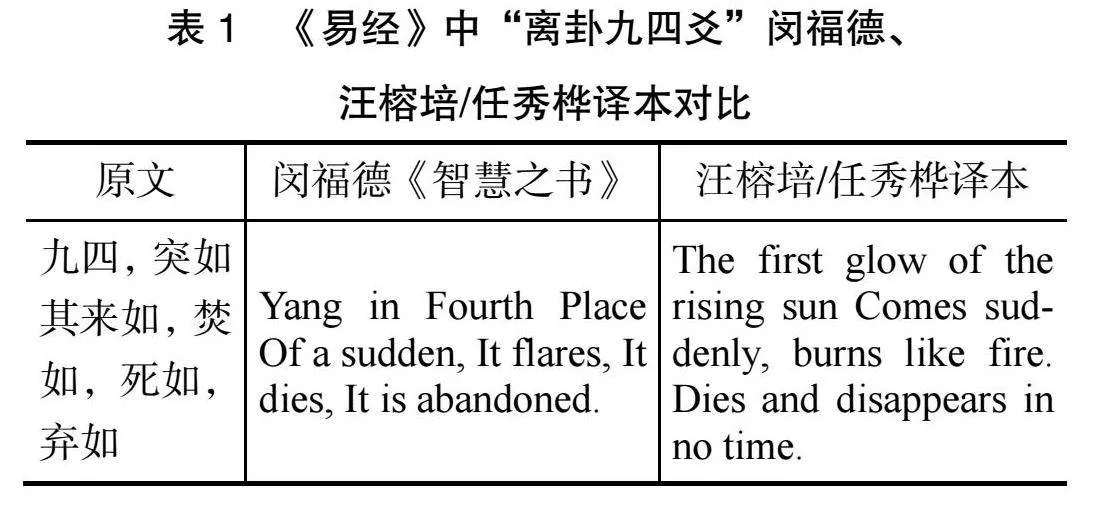

在翻译《易经》过程中,作者首先要跨越古今,将源语的成书年代、历史文化因素考虑在内,并克服现代英语和古代汉语语言形式上的障碍,在语言维上尽可能贴近原文。语言维包括语言风格、选词、修辞、句子结构等方面。《易经》原文言辞简洁洗练,韵律优美,所用修辞手法也十分多样。在语言维层面上,闵福德和汪榕培/任秀桦分别以不同形式做出了他们各自的适应性选择转换。下面,以《易经》中“离卦九四爻”为例进行对比(表1)。

《易经》中,单数为阳,双数为阴。在“九四”二字的翻译中,闵福德在《智慧之书》中直接将“九”译为“Yang”,表明了该爻辞的性质,阐释了其“九”的内涵,“九四”则译为“Yang in Fourth Place”;汪榕培/任秀桦更为精妙,直接用阳爻符号“—”来表明其性质。相比于语言功能,符号往往能表现得淋漓尽致,汪榕培/任秀桦借助符号的译介功能,完全还原了《易经》爻数形式,在语言维上的适应选择为佳。

离卦为两个太阳或两个灵魂相继之象,闵福德在此爻辞中以暗示的形式来进行翻译,并未指明何物突如其来,何物遭焚,何物横死,何物遭弃;汪榕培/任秀桦则将离卦中蕴含太阳的意象表现了出来。就语言形式而言,闵福德翻译遵循了原文的隐晦,汪榕培/任秀桦译本更为直白,闵福德在语言维上的适应选择优于汪榕培/任秀桦。

“突如其来”“死”的翻译,闵福德《智慧之书》和汪榕培/任秀桦译本都使用了“sudden”和“die/death”,遵循了原文。“焚”的翻译,汪榕培/任秀桦使用“burn”一词,而在《智慧之书》中,闵福德借用了卫礼贤对“焚”的阐释:a man who is excitable and restless may rise quickly to prominence but produces no lasting effects. Thus matters end badly when a man spends himself too rapidly and consumes himself like a meteor[13]297. 《新牛津英语词典》中对“flare”的解释为“a sudden brief burst of bright flame or light”[12]697,有昙花一现、转瞬即逝之意。“Burn”具有持续性,“flare”则是瞬时性,闵福德在《智慧之书》中使用“flare”成功还原了《易经》在这一爻辞原文中所想表达人之命运的唐突与无常,传递出了其哲学内涵;汪榕培/任秀桦译则贴合原文“焚”的本意。两者依据目的不同,语言维的适应选择转换也不同。

“弃”的翻译,闵福德在他的翻译中采用了“abandon”一词,“is abandoned”强调了该主体被“弃”之被动性;汪榕培/任秀桦则使用了“disappear”,强调该主体“弃”自我的主动性。但就原文而言,离卦有天生二日之象,乃是天命有变之兆,人是被动接受的。闵福德在选词上要好于汪榕培/任秀桦的译本,语言维上的适应选择更佳。

离卦九四爻辞采用五言、两言的句式,简洁明快,富有节奏,采用了排比和迭音的修辞手法。“焚如,死如,弃如”运用排比,闵福德《智慧之书》亦用排比,并押头韵和部分尾韵,字字对译的同时不失韵律之美;汪榕培/任秀桦发挥了译者主体性,加入“the first glow of the rising sun”作为主语,适应英文生态环境,简洁地将《易经》的卦象以及原文之意传达给了读者,但并未传达给读者以《易经》语言形式之美。在这一爻辞中,闵福德遵循源语生态环境,以诗句的形式翻译《易经》,较高程度还原了其诗韵美、音韵美,对《易经》原文语言维的选择转换要优于汪榕培/任秀桦。

(二)文化维对比

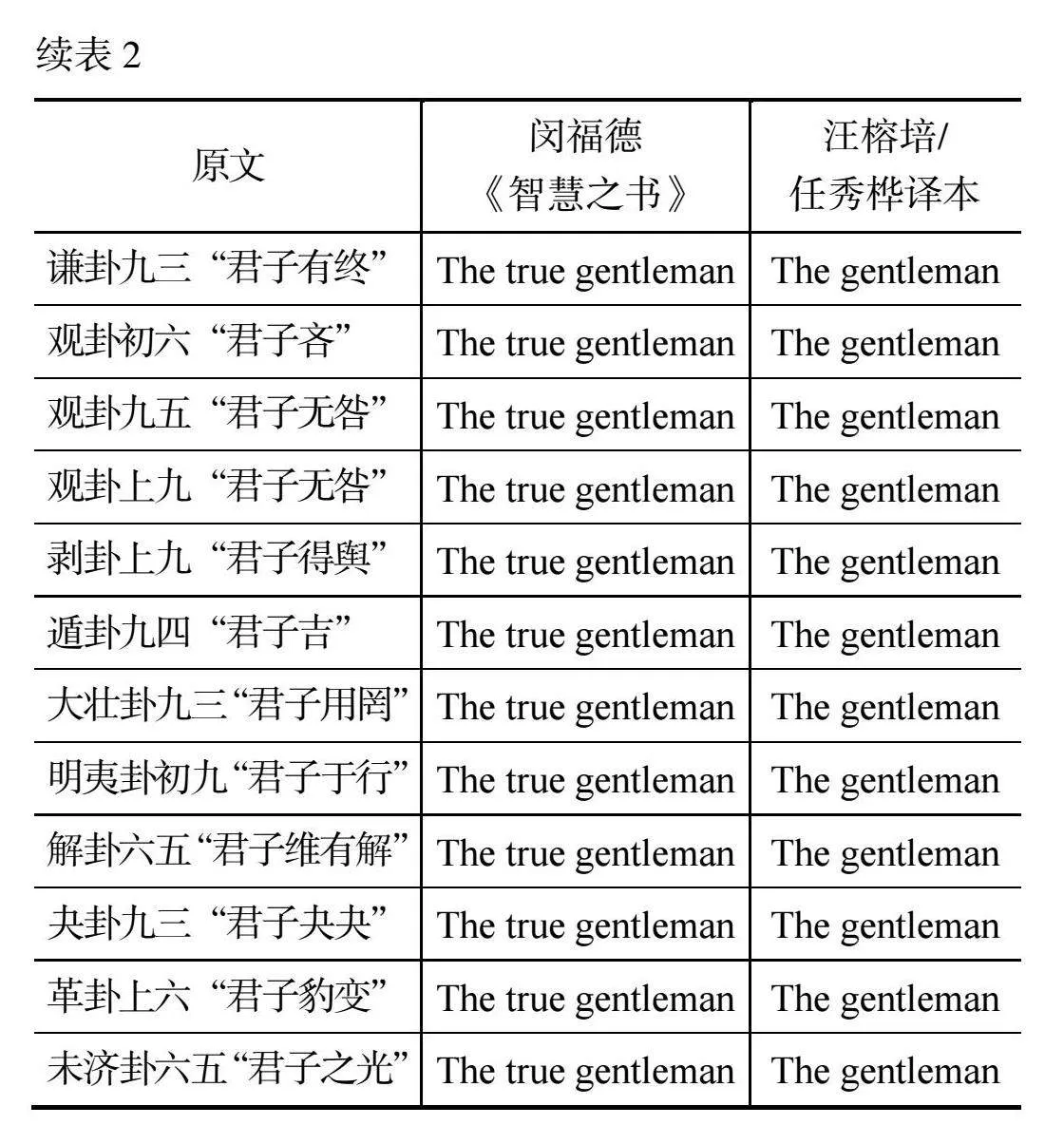

在翻译过程中,译者不仅要在语言维上进行转换,对原文文化生态环境也要做到充分适应。语言既是形式符号,又是文化载体,这意味着在翻译生态系统中,对语言维度的适应选择必然会上升到文化维度。《易经》文辞隽永,哲理丰富,乾卦九三爻“君子终日乾乾,夕惕若,厉无咎”体现了忧患意识,泰卦九二爻“得尚于中行”所表现的中庸之道,种种意蕴深刻的文化成分彰显了《易经》恢宏的文化生态环境。这要求译者在英译《易经》的过程中必须对中西方不同文化系统具有敏锐的洞察力,综合考虑各种跨文化因素,关注翻译语境效果的表达。文化维的转换注重内容的转换,译者要在文化维上对《易经》作出适应性选择转换,将源语文化还原给读者。本文选取《易经》中“君子”这一文化负载词,对闵福德《智慧之书》和汪榕培/任秀桦译本在文化维上的转换进行对比(表2)。

《易经》的成书年代为殷末周初,彼时对“君子”的定义与后世不一样,更多强调了政治上的意义。“尹”的甲骨文象形权杖(执政)加“口”(命令)为“君”,会意为“执政号令之主”,“君子”则代指贵族。《说文》曰,“君,尊也”[13];《春秋繁露》中,“君也者,掌令者也”[14];《荀子》有云,“君者,治辨之主也”[15]。春秋时期,君子的词义演变为士大夫之统称,为官之人称“君子”。还有一种说法,周朝立,分封行,诸侯称“国君”, 其子称“君之子”,由于这些“君子”普遍受过良好教育,综合素质强,道德文化修养、审美水准都很高的人由是也称“君子”。基于此,孔子认为,封建贵族、士大夫并不等同于“君子”,他扩充了“君子”的含义,定义之为“圣人之下,富有礼仪规范的人”。“君子”由是成为儒家思想中的重要部分,蕴含了更为丰富的哲学意义。

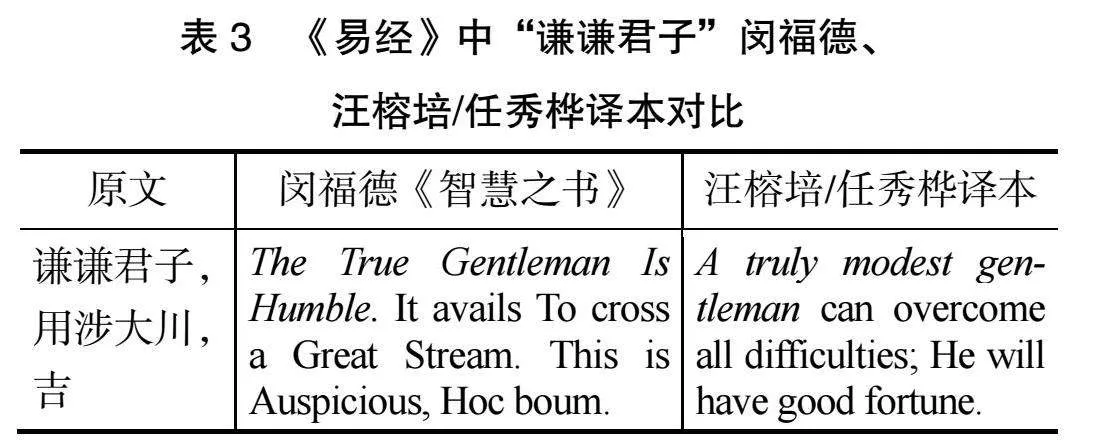

在《新牛津英语词典》中,“gentleman”的释义为“a chivalrous, courteous, or honourable man; a man of good social position, especially one of wealth and leisure; a man of noble birth attached to a royal household”[14]766,闵福德的《智慧之书》和汪榕培/任秀桦译本都使用了“gentleman”一词,但两人对于在具体文本中“gentleman”哲学含义的翻译上存在一定的细微差别,文化维度的适应性选文化维上适应性选择转换有所不同。下面,以谦卦初六的翻译为例对比“谦谦君子”四字翻译的差别(表3)。

闵福德的《智慧之书》和汪榕培/任秀桦的《英译易经》均传递了《易经》的哲学价值,传递其中蕴含的儒家思想。在《智慧之书》中,与其他“君子”一词的翻译一样,闵福德对于“谦谦君子”的翻译也使用了“the true gentle man”,并未体现“谦”的内涵;汪榕培/任秀桦则灵活适应具体文本,把“谦谦君子”翻译为“a truly modest man”,较闵福德《智慧之书》相比多了“谦”的翻译,体现了“谦谦君子”的哲学意义。就该翻译而言,汪榕培/任秀桦的翻译在文化维的适应选择上要优于闵福德《智慧之书》,对该词的哲学内涵还原程度更高,能体现《易经》作为儒家经典之一的文化价值。

(三)交际维对比

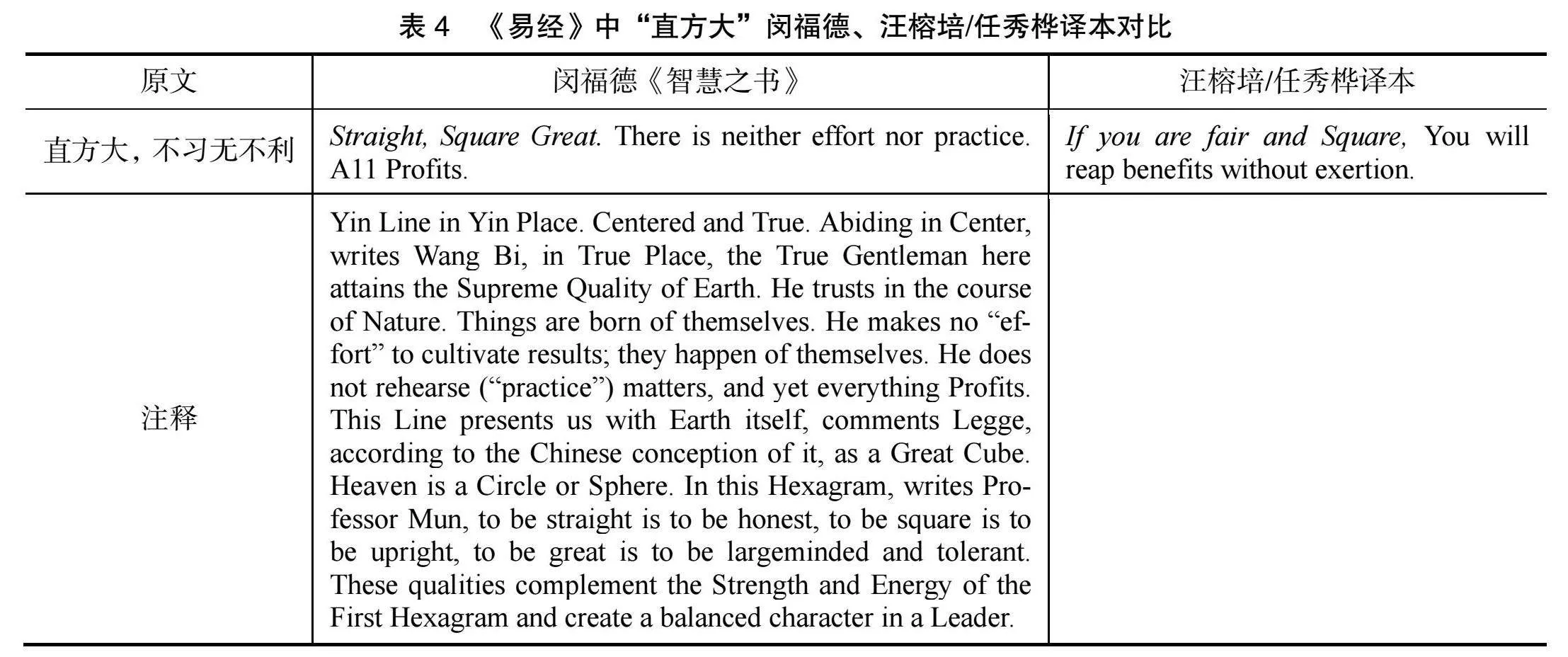

语言是文化的载体,文化是交际的积淀。在交际维的选择转换中,译者要关注原文的交际意图是否在译文中得到体现。对于现代汉语母语使用者,阅读《易经》绝非易事,必须通过注释及现代汉语翻译方能有一浅显的理解;英文读者直接读现代英语版《易经》,若没有任何注释与解读,只会一头雾水,不知所云,更无从体会其历史文化价值与哲学价值。为解决这一问题,历代优秀译家如理雅各、卫礼贤等均为译语文本增加阐释性说明,闵福德不仅在每个卦象的阐释中将前代译者的注解与自己的理解结合运用,还加入了古代中国学者的注疏及现代中国学者的解读,解释经文中出现的各种意象及深层哲学含义,进一步丰富了文本内容,帮助外国读者对经文有更为深入的理解,实现交际意图的转达。下面选取坤卦六二的翻译,具体从“直方大”的翻译差异切入,对比闵福德与汪榕培/任秀桦在交际维层面的适应选择转换(表4)。

注释

Yin Line in Yin Place. Centered and True. Abidingin Center, writes Wang Bi, in True Place, theTrue Gentleman here attains the Supreme Quality ofEarth. He trusts in the course of Nature. Things areborn of themselves. He makes no “effort” to cultivateresults; they happen of themselves. He does notrehearse(“practice”)matters, and yet everythingProfits. This Line presents us with Earth itself,comments Legge, according to the Chineseconception of it, as a Great Cube. Heaven is aCircle or Sphere. In this Hexagram, writesProfessor Mun, to be straight is to be honest, tobe square is to be upright, to be great is to be largeminded and tolerant. These qualities complement theStrength and Energy of the First Hexagram and createa balanced character in a Leader.

《文言传》记载,“直其正也,方其义也。君子敬以直内,义以方外,敬义立而德不孤。直方大,不习无不利,则不疑其所行也”[16]16。“Straight”在《新牛津英语词典》中的解释为“without a curve or bend; not evasive; honest”[12]1835;“square”为“a plane figure with four equal straight sides and four right angles”[12]1804;“fair”在《新牛津英语词典》中的释义为“just or appropriate in the circumstances; considerable though not outstanding in size or amount”[12]659。闵福德在《智慧之书》中将“直方”都译作“straight, square”。“straight”一词本身具有“not evasive; honest”之义,如此翻译能够传达部分哲理;汪榕培/任秀桦则将“直”译为“fair”,与“straight”英文本义相比,多了平等、公正待人之义,哲学层面的解读要比闵福德《智慧之书》更深一些。从交际维角度而言,“fair”传递给读者的哲学含义要比“straight”更多。

“Great”在《新牛津英语词典》中的解释为“of an extent, amount, or intensity considerably above average; of ability, quality, or eminence considerably above average”[12]802;“large”为“of considerable or relatively great size, extent or capacity”[12]1037。“Great”一词本身亦能够形容某个人的“伟大”,与坤卦《文言传》中蕴含的哲学意义一致。闵氏《智慧之书》中对“直方大”的翻译体现了“君子”在为人处世上的标准,将“大”翻译为“great”,也能显现出“君子”之“above average”,这一翻译能够准确传达作者在哲学层面的交际意图。汪榕培/任秀桦则利用了“fair”一词多义之特点,既使用“fair”表示“直”,也根据其另一意思“considerable though not outstanding in size or amount”表示了“大”,试图从哲学和历史文化两个角度对文本进行阐释。从交际维角度来看,汪榕培/任秀桦的翻译挖掘了英文词汇的潜力,交际意图的传达要比闵氏更有效率。

在《智慧之书》的注释中,闵福德添加了大量注释,他引用了晋人王弼对坤卦六二的解释,“居中得正,极於地质,任其自然而物自生,不假修营而功自成,故不习焉而无不利”[16]15;引用了理雅各对六二爻的解释,“paragraph 2 presents to us the earth itself, according to the Chinese conception of it, as a great cube”[17]5;引用了香港中文大学教授闵建蜀《易经解析:方法与哲理》一书中的解释,他将“直方大”释为“直率、端方、弘大”[18]212。闵福德对注释精挑细选,试图从不同易学研究者的不同视角对爻辞进行全方位的解读,重现《易经》所处的文化生态环境,全面解释爻辞中的各种意象,揭示《易经》的哲学价值,尽力向读者传达六二爻蕴含的哲学意义。

虽然两者对卦爻辞的翻译各有所长,交际意图对读者的转达程度各有不同,但大量注释的添加,让闵福德的《智慧之书》在交际维上的适应选择转换远超汪榕培/任秀桦的《英译易经》。

结语

从生态翻译学视角出发,本文比较了不同译者《易经》英译本的异同。整体而言,在“三维转换”层面,《智慧之书》旨在揭示《易经》的哲学价值,汪榕培/任秀桦《英译易经》目的则是简洁明了地向国外读者普及《易经》。(1)在语言维层面,就选词而言,两种译本由于各自翻译目的不同,词汇选择有差异,都各自作出了符合翻译目的的语言维适应选择转换;就语言形式而言,闵福德再现了《易经》所展现的文学价值,在句子结构、行文布局等方面再现了《易经》的诗韵美及音韵美,汪榕培/任秀桦则是使用了英语语言习惯,主动适应了英文生态环境,使国外读者更易于接受。(2)在文化维层面,根据“君子”的翻译对比分析,闵福德和汪榕培/任秀桦并非在一个版本中只使用一种翻译,而是依据各自翻译目的灵活转换。闵福德目的是还原《易经》,主动适应了源语文化,而汪榕培/任秀桦目的是让英文读者领略《易经》,主动适应了英语文化。(3)在交际维层面,就“直方大”这三字的翻译而言,汪榕培/任秀桦在词汇上的选择略微出色,交际意图能够更有效率地传达给读者,但闵福德添加了大量注释,帮助英文读者理解《易经》原文生态环境,引用中国古今易学家以及国外汉学家对《易经》的注解,从不同角度对卦辞进行解读,让《易经》在英文读者心中变得更加立体,形象更为生动,内涵更为丰富。总而言之,在具体翻译过程中,语言维、文化维、交际维往往彼此关联,译者要在“三维”全面进行选择转换方能得出高质量译文。后续研究可以考虑扩大译本数量进行纵深维度的系统对比,进而检验本研究上述结论的有效性。另外,基于读者反映试验也能够更好地洞悉译文在读者群体中的接受情况,这对于评价译文质量同样具有重要的参考意义。目前来看,《易经》的英译研究视角虽已大大丰富但仍存短板,本文权作引玉之砖,希望能够丰富《易经》英译研究内涵,更好地助力中华优秀传统文化走向世界,发出中国好声音。

参考文献

[1] 林金水.《易经》传入西方考略[J]. 文史, 1988(1): 365-383.

[2] 杨宏声. 二十世纪西方《易经》研究的进展[J]. 学术月刊, 1994(11): 104-110.

[3] 岳峰.《易经》英译风格探微[J]. 湖南大学学报(社会科学版), 2001(2): 70-75.

[4] 李贻荫, 张次兵. 《易经》四种英译的比较研究(续)——欢呼新中国成立后国人自译的“汪任译本”出版[J]. 外语与外语教学, 1995(4): 37-43.

[5] 任运忠, 周晓琴. 闵福德《易经》英译本的生态翻译学解读[J]. 周易研究, 2020(6): 89-95+101.

[6] 吴钧. 论《易经》英译的“变译”问题[J]. 周易研究, 2018(5): 92-96.

[7] 卢玉卿, 张凤华. 闵福德《易经》英译述评[J]. 中国翻译, 2017(2): 79-86.

[8] 任运忠.《易经》经文英译的美学重构[J]. 周易研究, 2014(2): 87-94.

[9] 胡庚申. 翻译适应选择论[M]. 武汉: 湖北教育出版社, 2004.

[10] 胡庚申. 生态翻译学: 建构与诠释[M]. 北京: 商务印书馆, 2013.

[11] WILHELM R, BAYNES C F., The I Ching or Book of Changes [M]. Princeton: Princeton University Press, 1977.

[12] PEARSALL J, The New Oxford Dictionary of English [M].Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2001.

[13] 许慎. 说文解字真本[M]. 上海: 中华书局, 1936.

[14] 董仲舒. 春秋繁露[M]. 上海: 中华书局, 1936.

[15] 荀况. 荀子[M].上海: 中华书局, 1936.

[16] 阮元. 周易注疏[M]. 上海: 中华书局, 1936.

[17] LEGGE J, The Yi King or Book of Changes[M]. Oxford: Clarendon Press,1882.

[18] 闵建蜀. 易经解析: 方法与哲理[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2013.

From Unchangedness to Translating Variation: A Contrastive Study of English Versions of from the Perspective of Eco-translatology

MAO Yansheng1,LI Kaixuan2

(1. School of Foreign Studies, Harbin Engineering University, Harbin 150001, Heilongjiang, China;2. School of Foreign Languages, Southeast University, Nanjing 211189, Jiangsu, China)

Abstract: From the perspective of Eco-translatology, the paper makesa contrastivestudy of the differences in the degree of adaptive selection and conversion between the English translation of by Wang Rongpei/Ren Xiuhua and the 2014 translation ofby Minford in the dimensions of language, culture and communication. As a result, based on the examples from the two English versions of , it is found that: linguistically, in terms of the translation of hexagrams, Wang & Ren’s degree of adaptation and conversion is better than Minford’s, but worse than Minford’s in vocabulary selection and rhetorical devices;culturally,Wang & Ren’s translation of the culture-loaded word “” is more flexible than Minford’s version; in terms of communicative dimension, Minford’s degree of adaptative selection and conversion as a whole is much higher than that of Wang & Ren’s.

Keywords:Eco-translatology,English version of ,contrastive study,conversion in three dimensions