期末知识复习

政治专题

一、重要制度

1. 禅让制:联盟首领传位给贤德之人。当时的社会特点是“公天下”。

2. 世袭制:禹死后,启取代伯益,继承王位,从此,世袭制取代禅让制,“公天下”变为“家天下”。这一制度从夏朝一直延续到清末。

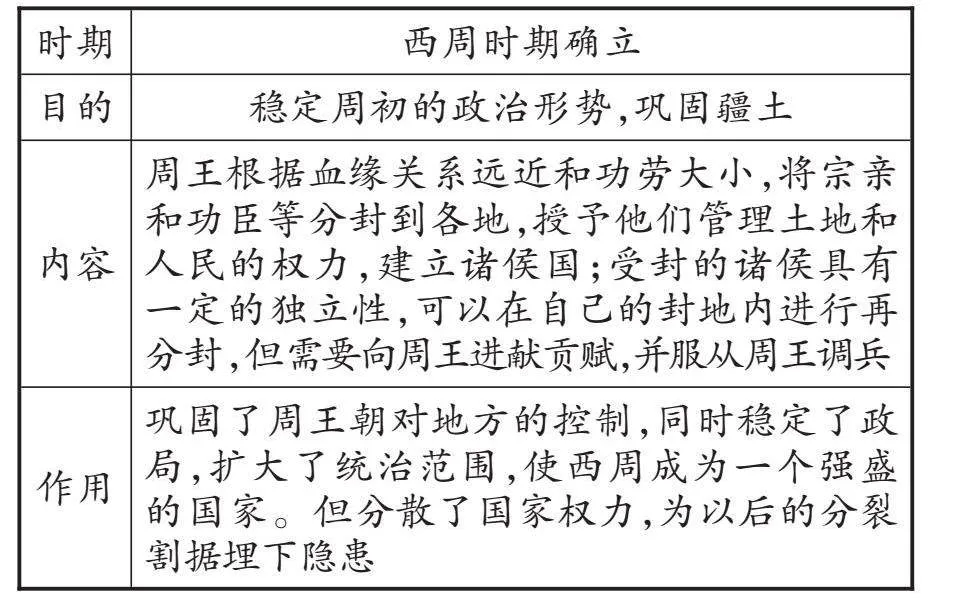

3. 分封制

4. 中央集权制度的创立和发展

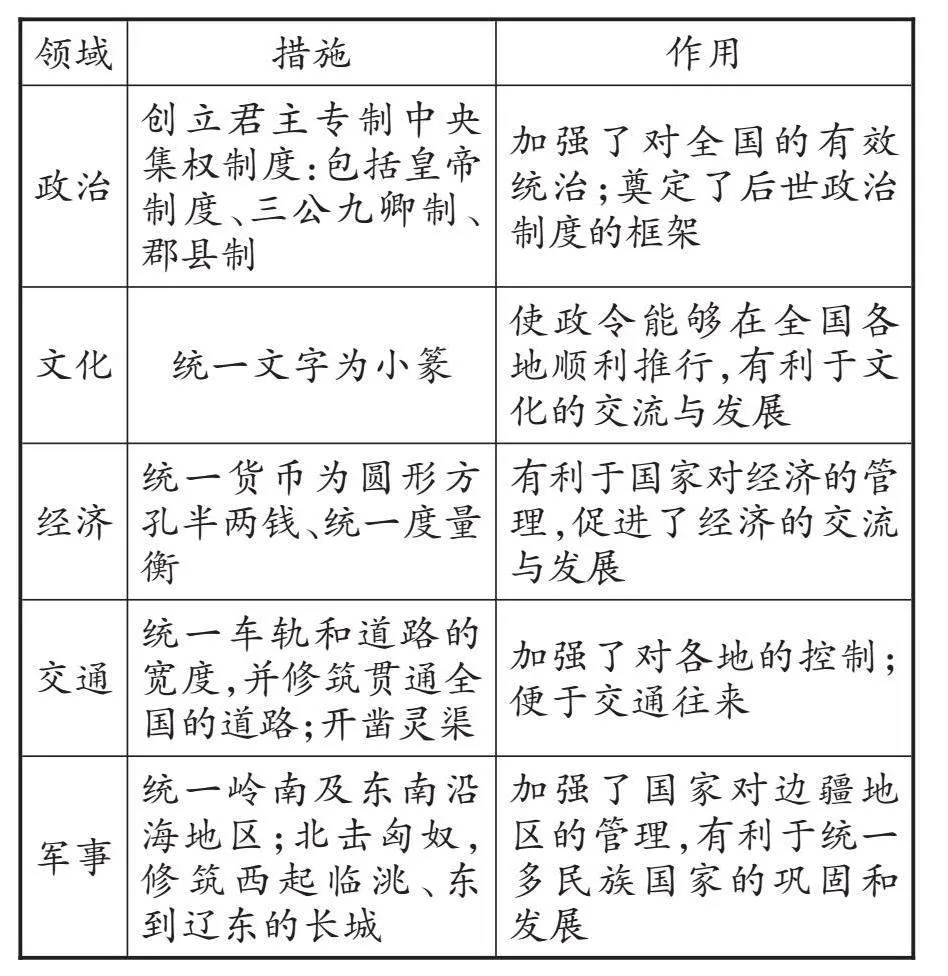

(1)秦始皇创立中央集权制度、巩固统一

[领域 措施 作用 政治 创立君主专制中央集权制度:包括皇帝制度、三公九卿制、郡县制 加强了对全国的有效统治;奠定了后世政治制度的框架 文化 统一文字为小篆 使政令能够在全国各地顺利推行,有利于文化的交流与发展 经济 统一货币为圆形方孔半两钱、统一度量衡 有利于国家对经济的管理,促进了经济的交流与发展 交通 统一车轨和道路的宽度,并修筑贯通全国的道路;开凿灵渠 加强了对各地的控制;便于交通往来 军事 统一岭南及东南沿海地区;北击匈奴,修筑西起临洮、东到辽东的长城 加强了国家对边疆地区的管理,有利于统一多民族国家的巩固和发展 ]

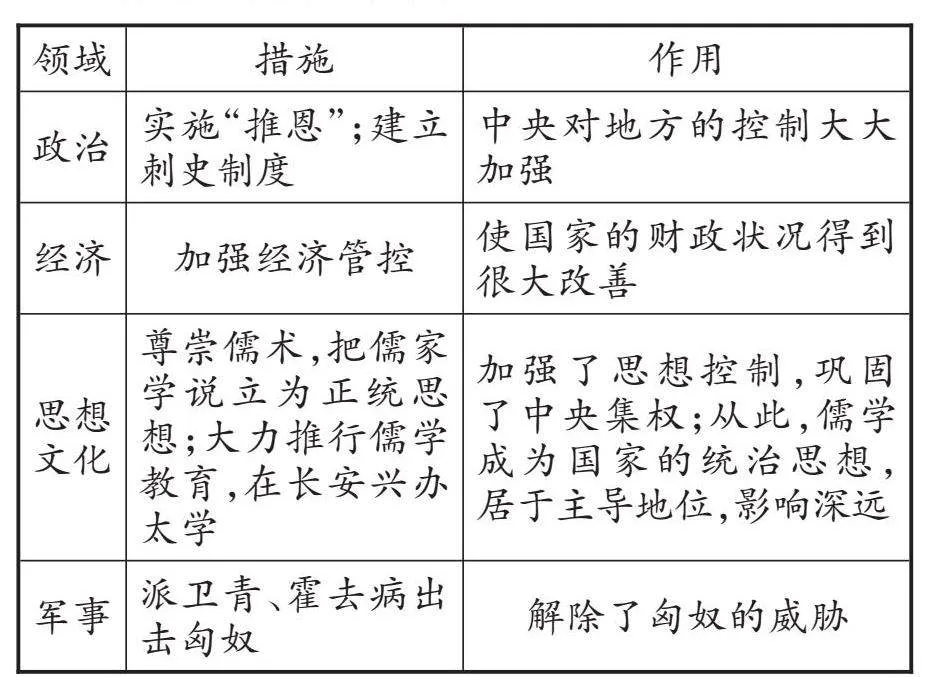

(2)汉武帝加强中央集权、巩固统一(西汉王朝进入鼎盛时期)

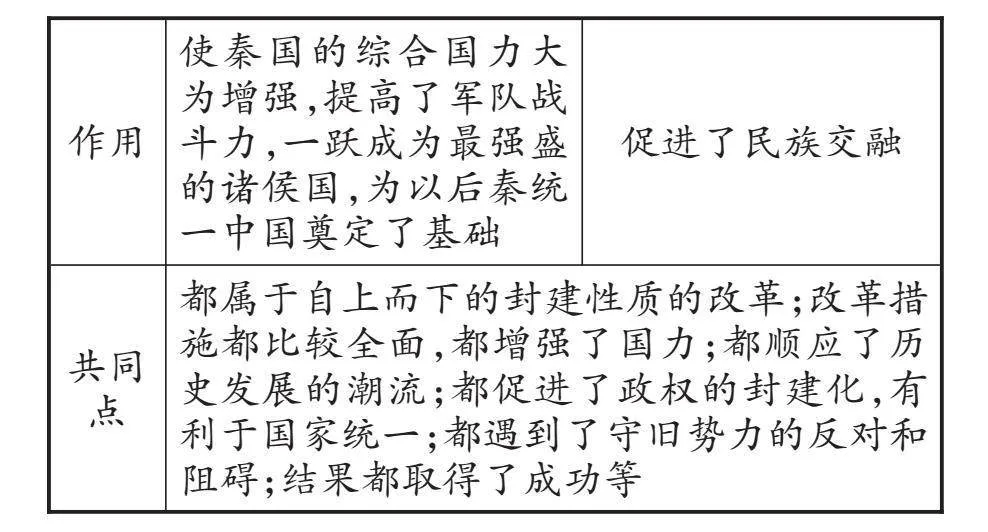

二、商鞅变法和北魏孝文帝改革

[事件 商鞅变法 北魏孝文帝改革 背景 战国时期,社会生产力水平不断提高,新兴地主阶级势力增强 439年,鲜卑族建立的北魏统一北方;出现了民族交融趋势 目的 确立新的政治经济秩序,以求富国强兵 加强对北方地区的治理,移风易俗 措施 确立县制;鼓励耕织;奖励军功等 迁都洛阳;推行汉化措施 作用 使秦国的综合国力大为增强,提高了军队战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一中国奠定了基础 促进了民族交融 共同点 都属于自上而下的封建性质的改革;改革措施都比较全面,都增强了国力;都顺应了历史发展的潮流;都促进了政权的封建化,有利于国家统一;都遇到了守旧势力的反对和阻碍;结果都取得了成功等 ]

三、“文景之治”与“光武中兴”

1. “文景之治”(西汉初年)

(1)奠基:汉初的休养生息政策为“文景之治”的出现奠定了基础。

(2)人物:汉文帝、汉景帝。

(3)措施:注重农业生产,提倡以农为本;减免田租;赈济灾民;提倡勤俭治国等。

(4)表现:政治清明,经济发展,人口增长,人民生活安定。

2. “光武中兴”(东汉初年):光武帝刘秀采取一系列措施,使经济得到恢复和发展,社会出现了比较安定的局面,史称“光武中兴”。

四、陈胜、吴广起义和黄巾起义

1. 陈胜、吴广起义:由于秦的暴政(赋税沉重;徭役、兵役繁重;法律严苛,刑罚残酷;“焚书坑儒”;秦二世更加残暴),公元前209年,陈胜、吴广在大泽乡发动起义,喊出“王侯将相宁有种乎”的口号。这是中国历史上第一次农民大起义。

2. 黄巾起义:东汉后期,外戚与宦官交替专权,朝政腐败。184年,经过精心策划、长期准备,张角等领导的一场有组织的农民大起义爆发,沉重打击了东汉的统治。

五、重大战役

1. 巨鹿之战和楚汉之争:项羽在巨鹿之战中歼灭秦军主力;刘邦直抵咸阳,公元前207年,秦朝灭亡。刘邦和项羽为争夺国家统治权,展开争战,史称“楚汉之争”,刘邦取得最终胜利。

2. 官渡之战:200年,曹操在官渡之战中以少胜多,歼灭袁绍军队,为曹操日后统一北方打下基础。

3. 赤壁之战:208年,孙刘联军在赤壁之战中以少胜多,大败曹操军队,为三国鼎立局面的形成奠定基础。

4. 淝水之战:383年,前秦与东晋对峙淝水,晋军以少胜多,打败秦军。以后,前秦很快瓦解灭亡,北方再度分裂混战。

经济专题

一、史前时期:

1. 元谋人、蓝田人、郧县人、北京人、山顶洞人主要使用打制石器,处于“旧石器时代”。

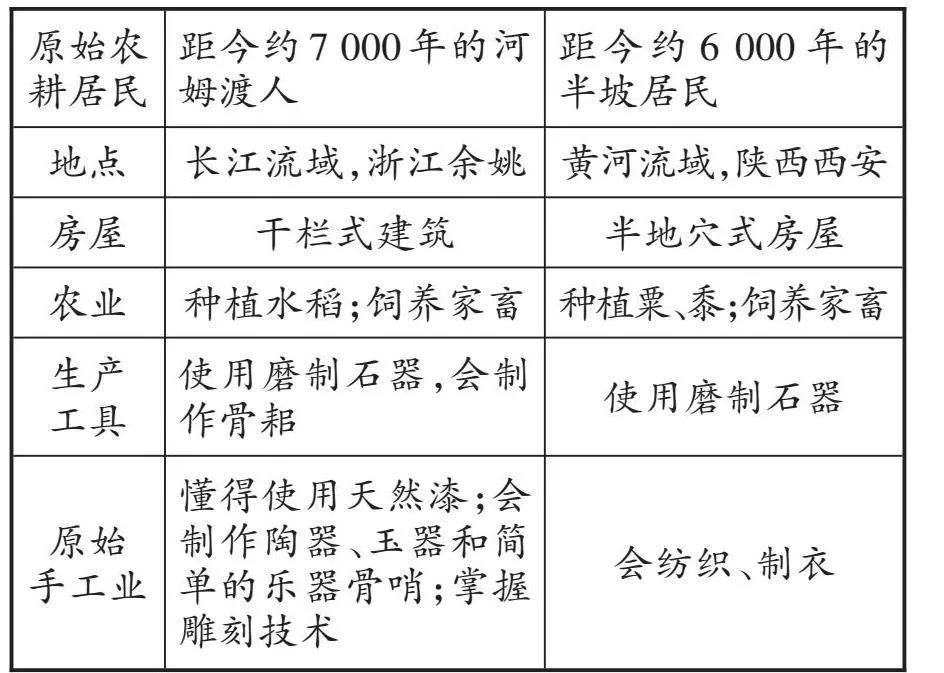

2. 河姆渡人和半坡人(处于“新石器时代”)

二、商周时期:商周时期的青铜器种类丰富,数量众多,制作工艺高超,成为王公贵族身份地位乃至国家权力的象征。

三、春秋时期:铁制农具和牛耕出现,使农业的深耕细作、山林的开发、耕地的扩大都具备了条件,粮食产量增长,人口增多,是春秋时期农业生产力水平提高的重要标志之一。

四、战国时期

1.社会发展变化的根本原因:铁器和牛耕进一步推广,社会生产力水平不断提高。

2. 秦国发展经济

(1)实行商鞅变法,废除旧的土地制度;鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役;统一度量衡等。

(2)公元前256年,蜀郡郡守李冰主持修建了集防洪、灌溉、水运等多方面作用于一体的都江堰,使成都平原成为沃野。

五、秦朝:统一货币;统一度量衡。

六、汉朝

1. 汉高祖刘邦(西汉):采取休养生息政策,鼓励农业生产,轻徭薄赋。

2. 汉文帝、汉景帝(西汉):注重农业生产,提倡以农为本,在位期间,开创“文景之治”。

3. 汉武帝(西汉):注重发展农业生产,重视兴修水利;统一铸造五铢钱;实行盐铁和酒的官营、专卖;统一调配物资,平抑物价;开辟海陆丝绸之路,促进了中国同其他国家和地区的贸易与文化交流。

4. 光武帝刘秀(东汉):多次下令释放奴婢,减轻农民的负担,在位期间开创“光武中兴”。

5. 农业工具:出现播种工具耧车。

七、三国时期:曹魏重视农业生产,大力兴修水利,制成提水工具翻车;孙吴开发江东,造船业发达,发展了海外贸易;蜀汉发展经济,改善民族关系,加速了西南地区的开发。

八、魏晋南北朝时期江南地区的开发

1. 原因:北方人的南迁,给江南地区输送了大量劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术;江南地区自然条件优越;江南地区战乱少,社会比较安定;南下移民和当地民众的共同努力;政府的重视。

2. 表现

(1)农业:开垦荒地,兴修水利工程;改进农业生产技术;实行农业多种经营。

(2)手工业:进步快速。

(3)商业:南朝时的建康,人口众多,是当时商业最为活跃的大都市。

3.影响:缩小了南北经济差距,为以后经济重心的南移奠定了基础。

民族关系与对外关系

一、中国古代民族关系

1. 先秦时期:炎黄部落联盟在不断的交往交融中逐渐形成为后来的华夏族,后人尊崇炎帝和黄帝为中华民族的人文初祖;春秋战国时期,诸侯争霸兼并战争促进了大规模的民族交融。

2. 秦朝:秦始皇派人开凿灵渠,派兵统一岭南及东南沿海地区;又派大将蒙恬北击匈奴,并修筑长城。

3. 西汉

(1)和亲:西汉建国之初,国力疲弱,不得不对匈奴采取和亲政策。

(2)战争:西汉强盛起来后,汉武帝开始大举反击匈奴。其中,卫青、霍去病北击匈奴,使匈奴再无力与西汉对抗。

(3)出使:汉武帝时期,派张骞两次出使西域,促进了汉朝与西域的相互了解与往来。

(4)设置机构:公元前60年,西汉朝廷设西域都护府,标志着西域正式归属中央政权。

4. 东汉:光武帝允许北方各族内迁,缓和民族矛盾;73年,东汉朝廷派兵出击匈奴,并派班超出使西域,使西域各国重新与汉朝建立联系。

5. 三国时期:230年,孙权派将军卫温率领万人船队到达夷洲,加强了大陆与台湾的联系;蜀汉丞相诸葛亮改善民族关系。

6. 魏晋南北朝时期:民族交融成为时代主题

(1)东汉、魏、晋时期,我国北方各族(匈奴、鲜卑、羯、氐、羌)不断内迁。西晋统治腐朽,对内迁各族人民实行暴政,激起他们的反抗。316年,内迁的匈奴人攻陷西晋都城。

(2)“十六国”时期,氐族苻氏建立的前秦一度统一北方。

(3)北魏孝文帝改革:迁都洛阳,并推行一系列汉化措施(说汉语、穿汉服、改汉姓、通汉婚等),促进了民族交融。

(4)魏晋以来,民族交融以汉化为主,内迁的各族人民与汉族人民相互学习、相互影响,双向或多向交融,以往的“胡”“汉”观念逐渐淡薄,民族关系趋于和缓。北朝后期,我国北方出现了各族的大交融。

二、中国古代对外交往

1. 丝绸之路

(1)奠基:张骞通西域为丝绸之路的开辟奠定了基础。

(2)路线和交流:商人们载着中国的丝绸等货物,从长安出发,穿过河西走廊,经西域运往中亚、西亚,再转运到更远的欧洲和北非;又把西域的物产和奇珍异宝运到中原。

(3)意义:丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用。

2. 海上丝绸之路:从东南沿海港口出发,经中南半岛南下,穿过马六甲海峡,通往孟加拉湾沿岸,最远抵达印度半岛南端和今斯里兰卡。中国的丝绸等物品经过这条航线再转运到欧洲地区,因此这条航线被称为“海上丝绸之路”。

3. 通往西亚:东汉时期,班超派甘英出使大秦,到达安息后受阻,但开辟了通往西亚的路线。

科技思想文化专题

一、史前时期

1.人类进入文明社会的重要标志:私有制、阶级和国家的产生。

2.良渚古城和陶寺古城遗址考古发现实证:距今约5 000年和4 000年,长江下游地区和黄河中游地区已经出现早期国家。

3.中华文明的起源和发展特征:多元一体、兼收并蓄、绵延不断。

4.中华民族人文初祖:炎帝和黄帝。

二、商周时期:甲骨文

1. 含义:商朝时期刻在龟甲和牛、羊等兽骨上的占卜文字。

2. 影响:甲骨文已经具备了汉字的基本结构,是汉字发展的重要阶段,也是我国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的成熟文字。目前所知,我国有文字可考的历史从商朝开始。

三、春秋战国:思想高峰

1. 老子和孔子(春秋时期)

(1)老子:道家学派创始人,思想核心是“道”;认为一切事物都有对立面,对立的双方可以互相转化;在处事上主张以退为进,以柔克刚;在政治上主张“无为而治”。他的学说集中在《老子》(又称《道德经》)一书中。

(2)孔子:儒家学派创始人,核心思想是“仁”,提出仁者爱人;在政治上主张“为政以德”;在教育上,兴办私学,主张有教无类,促进了教育在民间的发展。他的思想被整理成《论语》一书。

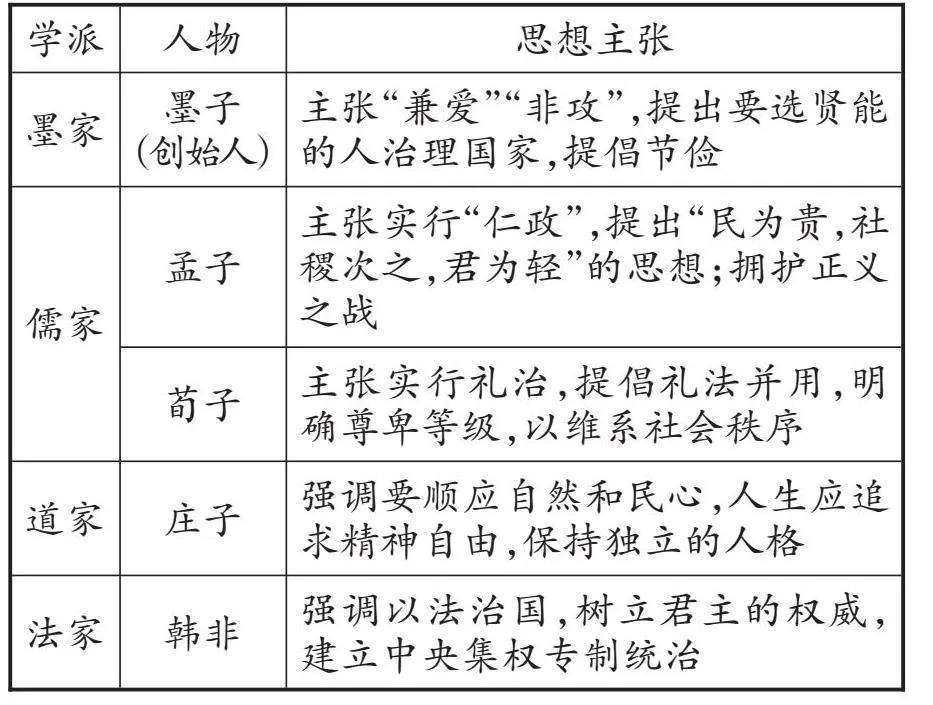

2. 百家争鸣(战国时期)

(1)背景:战国时期,旧的社会制度进一步瓦解,新的社会制度逐步确立;生产力飞速发展;私学勃兴,诸子百家纷纷涌现,学术思想领域活跃,形成了不同的学派等。

(2)诸子百家代表

(3)影响:百家争鸣促进了思想文化的繁荣,成为我国古代第一次思想文化发展的高峰,为古代思想文化的发展奠定了基础,对后世产生了十分重要而深远的影响。

四、秦汉时期

1. 思想措施:秦始皇焚书坑儒,禁锢思想;汉武帝尊崇儒术,把儒家学说立为正统思想,加强中央集权。

2. 科技与文化

(1)造纸术:东汉蔡伦改进造纸工艺,此后纸的使用日益普遍,纸逐渐取代简帛,成为人们广泛使用的书写材料,也便利了典籍的流传。中国的造纸术辗转流传到世界各地。造纸术的发明,是中国对世界文明的伟大贡献之一。

(2)医学

①“医圣”张仲景(东汉名医):著有《伤寒杂病论》,发展了“治未病”的思想,是中医临床理论体系的开创者。

②华佗(东汉名医):发明“麻沸散”;创编“五禽戏”。

(3)数学:《九章算术》是当时世界上先进的数学著作。

(4)农学:代表性著作是《氾胜之书》。

(5)史学:历史巨著《史记》,是中国古代第一部纪传体通史,记述了从传说中的黄帝到汉武帝时的史事。作者是西汉史学家

司马迁。

(6)宗教

①道教:东汉末年,张角创立的太平道和张陵创立的五斗米道,是早期道教的不同派别。代表建筑是四川成都青城山。

②佛教:产生于古代印度,两汉之际传入中国,丰富了中国文化。代表建筑是河南洛阳白马寺。

五、魏晋南北朝的科技与文化

1. 农学:北朝贾思勰的《齐民要术》是我国现存最早的一部完整的农书。

2. 数学和天文学:祖冲之把圆周率精确到小数点以后的第七位数字,领先世界近千年;创制出当时最先进的历法《大明历》。

3. 书法:东晋“书圣”王羲之将书法艺术提高到一个新高度,他的代表作《兰亭集序》被称为“天下第一行书”。

4. 绘画:东晋顾恺之的代表作有《女史箴图》和《洛神赋图》。

5. 雕塑:最著名的是山西大同云冈石窟和河南洛阳龙门石窟。

- 《学习方法报》历史七年级的其它文章

- 期末自我评估