中华优秀传统文化在国漫电影创作中的创造性转化与创新性发展

【摘要】“国漫电影”以“国”作为文化立场,在创作实践方面,其对于中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展,近十年来呈现出稳中有进、破中有立的总体特征———情节层面,在遵循电影媒介特征的前提下,从中华传统文化中能动取材,于解构本事、补作续本、架空重写三条进路上探索故事可能。人物层面,充分结合当代价值,对经典形象进行解构,使不同类属的人物分别呈现出平民性、辩证性、时代性的塑造趋向。主题层面,聚焦伦理亲情、自我意志两个中心点,基于中国叙事学独特的圆形思维,在内容、美学主题上分别实现着家国、身心、天人等若干组对偶范畴的融合统一。未来“国漫电影”的发展,需把握好民族性话语与世界性话语、守正与创新的双重平衡,树立品牌意识,打造具有中国特色的故事宇宙。

【关键词】中华优秀传统文化 两创 国漫电影 叙事 创作

本文系国家社会科学基金重大项目“视听艺术精品推动中华优秀传统文化创造性转化与创新性发展”(项目编号: 22ZDA083)的阶段性成果。

2015年,伴随着电影《西游记之大圣归来》在市场、口碑层面取得的成功,“国漫电影”这一概念正式进入人们的视野,并在此后不断被提及与应用。“国”作为“国漫电影”文化身份的限定,提示着其与中国本土文化间的密切联系。作为中国文化的重要组成部分,中华优秀传统文化顺而成为国漫电影寻获故事创意、探索呈现可能的重要来源,这也牵系起对中华传统文化进行“创造性转化与创新性发展”(以下简称“两创”)的时代命题。

2015年以来,“国漫电影”围绕“两创”开展的艺术实践,已形成了相当的作品规模。以叙事为切口,对近年来“国漫电影”的创作实践进行系统考察,具备总结性、启发性两重意义:一方面能够获得对近十年来“国漫电影”实践经验的全面认识,另一方面能够为今后“国漫电影”的发展寻找优化方向。

一、“国漫电影”的概念与样本考察

从中国动画概念演进的角度看,自民国时期音译于英文cartoon的“卡通片”,到新中国成立后意在彰显本土特色的“美术片”,到20世纪90年代在日、美等国动画产业的影响下使用的“动漫”,再到如今呼唤“中国”这一文化身份的“国漫”,中国动画的发展始终在民族性与世界性的互动对话中行进。

(一)“国漫电影”的基本内涵与文化外延

“国漫电影”可视作“中国动漫电影”的简称,分别理清其中牵涉的两个所指:“中国”与“动漫电影”,或能为至今尚无统一定义的“国漫电影”提供一种阐释其基本内涵的方式。“中国”意指以中国人为主要创作群体、依托中国动画工业体系为制作基础,一定程度上能显示中国特色的作品。“动漫电影”中,“动漫”是动画与漫画的统称,二者的合并与国际上“动画+漫画”的产业运营模式有关。依据这一认识,“动漫电影”能被定义为,包含原创、改编在内,具有“漫画元素、特征或漫画式的动画”[1]电影。两个所指分别对应着中国动画发展历程中共在的民族性与世界性,这也侧面提示出考察“国漫电影”的认识前提:在将之放置于本土语境的同时,要兼而容纳世界语境。

至此,“国漫电影”的内涵可综合表述为———依托中国电影工业体系,以中国人为主要创作群体,能够彰显一定中国特色的,具有动漫元素、特征或漫画式的动画电影。

中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展,主要在“彰显中国特色”这一方面同“国漫电影”产生关联。具体而言,“国漫电影”与中国传统文化的联系生发于三重逻辑中。首先,“动画”最初作为舶来品进入中国,天然需要融注中国自身的文化基因,以促进实践的本土化。其次,从传统文化中汲取艺术灵感,是中国动画工作者一脉相承的自觉选择。自1957年上海美术电影制片厂厂长特伟提出“探民族风格之路”的口号,中国动画电影便开始从“反映民族生活和民族心理、体现民族的生活方式和思维方式、继承中国艺术传统和精神、借鉴民族文化遗产”[2]等方面,全面探索动画电影的民族化。最后,政策支持与时代使命也有效沟通了二者间的联系。政策方面,以2009年文化部发布的《文化部关于加快文化产业发展的指导意见》为例,在“三、文化产业的发展方向和发展重点”中,对动漫业提出了“鼓励创造具有中国风格和国际影响的动漫形象和动漫品牌,占领国内主流市场,积极开拓国际市场”[3]的要求,指明要在动漫创作中培育中国特色。至于时代所向,习近平总书记提出的“两创”原则从2013年推出至今,其适用对象的范围逐渐扩大,经历了从中华传统美德到传统文化再到中华文化、中华文明的时代性演进。其中, 2014年总书记在文艺工作座谈会上的讲话中做出的“传承中华文化,绝不是简单复古,也不是盲目排外,而是古为今用、洋为中用,辩证取舍、推陈出新,摒弃消极因素,继承积极思想,‘以古人之规矩,开自己之生面’,实现中华文化的创造性转化和创新性发展”的重要表述[4],聚焦文艺领域的“两创”实践,为“国漫电影”助力中华文化传承焕新、中华文化助推“国漫电影”开展民族化实践指明了方向。

(二)考察样本的遴选依据与文本概况

鉴于国产动漫电影早前在动漫产业、电影产业中相对弱势的地位, 2013年国家新闻出版广电总局电影局出台《推动国产动画电影发展的9条措施》,旨在通过资金扶持、召开创作座谈会、举办宣传推介展映周等方式,推动国产动画电影从创作生产到发行放映以及后续产品开发的全产业链良性运作[5]。在“两创”原则的指导下、具体政策的支持下,国漫电影于2015年迎来了发展的转折点———以《西游记之大圣归来》的成功为标志,而后“国漫电影”这一表述范式逐渐推广,优秀“国漫电影”如雨后春笋般蓬生。

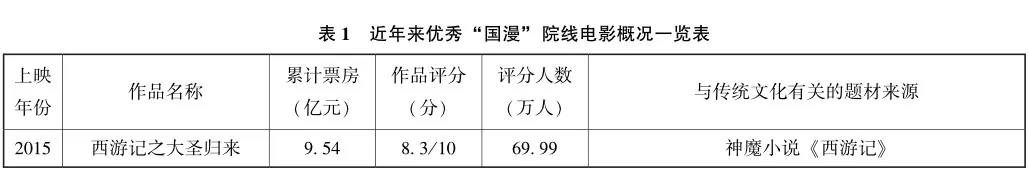

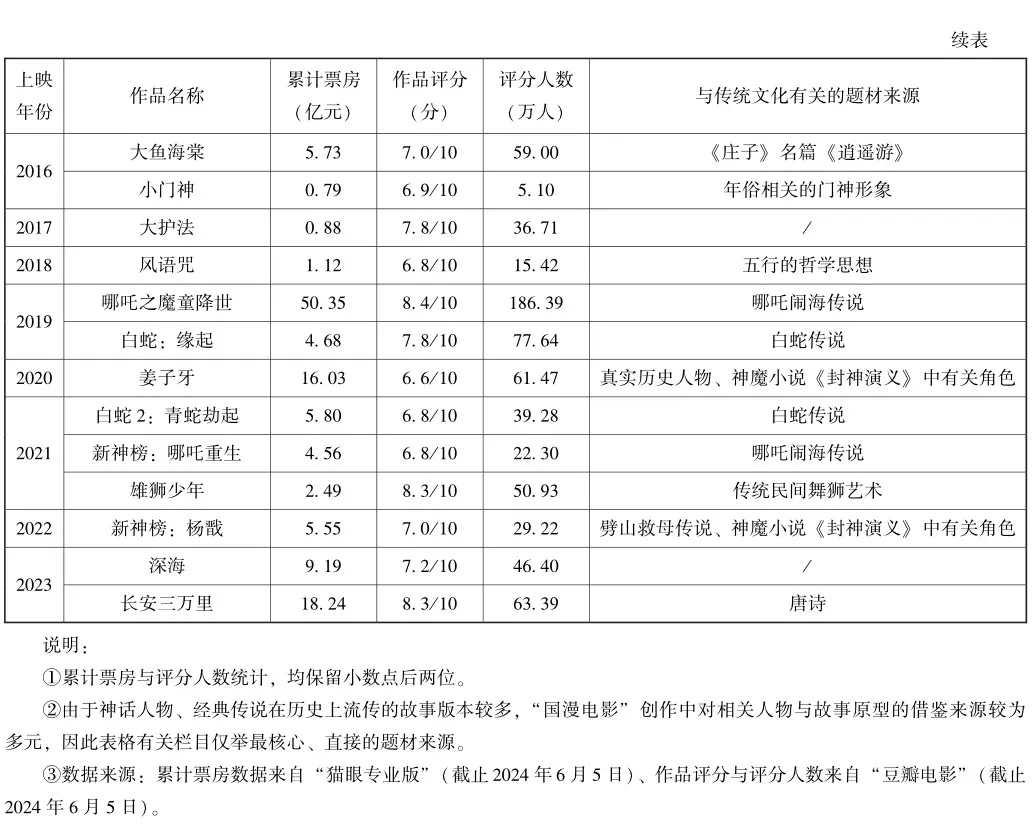

据此,本研究将2015年作为划分节点,以2015年以来在院线上映过的“国漫电影”为研究对象,参考票房表现、观众评价两个考察维度,遴选出十四部具有代表性的作品文本。综合上映时间、作品名称、累计票房、作品评分、评分人数以及题材来源,共计六个要素,绘制成表1. 0,用以凝括考察样本的基本情况。

其中,需特别指出的是,《大护法》《风语咒》两部作品虽在票房表现上不够亮眼,但其作品评分与参评人数均收获了远好于与累计票房相对应的口碑表现与讨论热度。同时,二者也在叙事构思、美学思维上别具创新,故纳入考察样本。《小门神》虽整体表现稍弱,但其独特的题材选择和具有当代意识的故事策略值得关注,加之作为当前“国漫电影”制作主力机构“追光动画”,在推出“新传说”“新神榜”“新文化”系列作品前的早期实践,能辅助构成考察“追光动画”创作发展史的基本线索,因之也将其加入样本范畴。

二、情节创作:古今互用的故事书写

显在叙事符号的编码,构成了可以被观众认知与接纳的情节。情节的建构,涉及讲述材料、讲述内容与讲述方式三个方面。“国漫电影”的故事书写,其中对于中华传统文化的运用与变形,也分别围绕着这几个方面展开。

(一)从文学到文化的题材来源

中华优秀传统文化作为一个庞大的文化资源集群,从中寻找可用的创作题材,是当前“国漫电影”创作者的普遍选择。纵览表1. 0,可以发现大部分作品的题材来源都与中华优秀传统文化密切相关。

经典小说、经典民间传说是国漫电影最主要的取材来源,前者以《西游记》《封神演义》为代表,后者以白蛇传说、哪吒闹海为典型。经典小说与民间传说之所以受到创作者青睐,一来是由于这些述本都具有较强的叙事性,如明确的人物动机、核心的矛盾冲突。二来,它们作为家喻户晓的经典故事,当前观众对其中的大致情节、人物关系普遍存在基本认知,能预先通过片名直接对应起相关作品的观摩经验,从而有效提升对正式影片内容的接受效率。三来,这些故事在世代流传中,已经积累了丰富的文本实践,能为电影创作提供包含小说、戏曲、戏剧、电影、电视剧在内,多形式、多版本的叙事参考。如宋朝话本《西湖三塔记》、明代小说《警世通言·白娘子永镇雷峰塔》、1993年版电视剧《新白娘子传奇》以及徐克执导的电影《青蛇》,都为白蛇传说提供了不同的演绎可能。此外,传说作为人们口耳相传的故事,情节的不稳定性,以及传说自身的时代性,也决定了其适合作为“国漫电影”取材的底本,具有相当的重构活力。

除了天然具有叙事性的传统小说、民间传说,近年来“国漫电影”故事的取材思路也有所拓展,将目光从文学升至文化、从叙事文本转向非叙事元素。如《大鱼海棠》从《庄子》名篇《逍遥游》中汲取构筑故事核心世界观的灵感,将叙述视野聚焦介乎于人神之间的“其他人”。《风语咒》从“五行”这一中国人认识世界的独特方式出发,在金木水火土之外,提出“风”作为新元素,编织出侠岚救世的全新故事。《小门神》《雄狮少年》《长安三万里》等作品则分别从春节年俗、民间艺术、唐人诗作等中国特有文化遗产中挖掘选题,依据所选对象的特征,进行从无到有的故事创作。依托该取材思路诞生的“国漫电影”,虽然在数量规模与作品影响上整体弱于从传统小说、民间传说中取材的作品,但有力开拓了未来“国漫电影”的“两创”可能,且《雄狮少年》《长安三万里》均位列近三年“国漫”院线电影评分榜首,也间接体现出此类创作在未来所具有的广阔发展空间。

(二)从重述到重构的故事可能

近年来“国漫电影”对前作述本的处理,已不仅仅停留于忠实原著或原型这一层面,而是基于创作主体能动的艺术发现、当代主流价值导向以及社会热点议题,对前作述本进行着大胆创新。与传统改编相比,当前“国漫电影”调用既有文化资源开创故事可能的叙事策略,其核心目的在于通过对前作为己所用的重构,焕发经典故事的当代活力,而不在于为文学经典提供一个承载想象的影像可能。从文字到电影的单向度重述,已不适用于媒介融合日益深化的今天,且根植于同一文本的反复重述也易造成作品间同质化的问题,不利于创新精神的发扬。根据改写力度的不同,当前“国漫电影”对前作述本的重构可以分为:解构本事、补作续本、架空重写三种主要方式。

第一,解构本事。即保留核心的人物关系、矛盾冲突,基于新的叙事主题,对原型故事进行解构与新编。如《哪吒之魔童降世》《新神榜:杨戬》两部作品,前者删除了原始故事中虐杀敖丙、剔骨还父等情节,新设灵珠被调包、哪吒生日宴等桥段,围绕“我命由我不由天”的主题重新组织叙事;后者则依据亲情主题,新增巫山神女婉罗这一人物形象,进而关联起沉香、杨戬劈山救母的两版民间传说,重塑了较之于原型更为完整、统一的救母故事。

第二,补作续本。意在将述本故事作为影片故事的落点或起点,在此基础上进行有机的想象,开展前传或后传的续写。前传补作,如《白蛇:缘起》讲述了晚唐年间捕蛇村少年阿宣与蛇妖小白的爱情故事,为原型传说中白素贞、许仙的相爱赋予了前世的情感因果。后传续写,则如《姜子牙》从原小说封神大战的落幕起笔,写姜子牙因拯救狐妖体内无辜女孩的元神,擅解封印,被贬至北海悟道,从而开启的追寻真相与本心之旅。

第三,架空重写。较之前两者,架空重写对述本的处理最具颠覆性,往往仅从述本中抽象出重要情节点与人物关系,将之作为搭建次级故事世界的规则凭据或人物动机,追光动画在2021年推出的《白蛇2:青蛇劫起》《新神榜:哪吒重生》就是对原始故事典型的架空式重构。前者构筑了具有异托邦性质的“修罗城”,根据作品世界观的设定,心存执念者无法进入轮回,只能堕入“修罗城”,放下或战胜执念才能逃离此地。影片仅借述本故事加工出小青来到“修罗城”的原因———想要战胜法海、拯救姐姐的执念过深,至于逃出“修罗城”的主线叙事几乎与述本无关。后者将原传说的故事时间顺延三千余年,以二十世纪2、30年代的上海与曼哈顿为视觉参照,构建起由德、利、松、顺四大家族垄断统治的东海市,延续原文本中的角色关系与恩怨情仇,为哪吒、敖丙等人赋予新的名字和身份,叙写城市化进程中具有近现代色彩的哪吒故事。

可以说,相较于传统改编,“国漫电影”对经典故事的处理方式更像是一种具有互文性色彩的跨媒介叙事,较之同文重述,电影故事与前作述本间更接近于同文异述的关系:形态上彼此独立,但又存在一定的链接,统摄于更为庞大的故事世界中。

(三)从松散到统一的叙事结构

无论故事题材的来源是否具有叙事性,当其被转换为一个时长百余分钟的商业电影文本,其故事的组织方式则需要契合电影艺术的媒介特点。当前“国漫电影”叙事组织的结构策略,总体呈现出化散为整的基本特征。

对取材于经典小说、传说的创作,锐意突出主要人物关系、行动目的,整合前文本中相对散化的情节桥段。对于源自民间习俗、民间艺术等无叙事基础的创作,则以表现对象的特征为原点,按照起承转合的段落结构,辐散出相对完整的故事主线。

从具体的故事模式上看,近年“国漫电影”大多采用全知视角,以顺叙的方式发展故事,故事本身以成长为底色,且成长往往由一段具有冒险性质的旅程获得。其中,旅程之“险”多来自明确的反派阵营给予的挑战与磨难。如果说旅程的落点是成长,那么旅程的开启则基于主人公的某个核心动机,如获寻某件事的真相、解救某个具体的人(包含自身)。《西游记之大圣归来》《姜子牙》《新神榜:杨戬》等作品,均较为典型地遵循了这一故事模式。如果引用布莱克·斯奈德针对商业电影提出的十种故事类型,来表征“国漫电影”的叙事模式,强调旅途的“金羊毛”、强调动机的“愿望成真”,以及强调成长的“人生变迁”构成了当前“国漫电影”主流的故事模式。几种模式皆因具有相对统一的目标、行动作为贯穿线索,因而拥有较为紧凑的叙事结构。

与上述趋于稳定、类型化的叙事程式相比,《雄狮少年》《长安三万里》的叙事构建则有所不同。这或许是由于两部作品的故事题材本身不具备叙事基础,因之被赋予了更大的创作自由度———《雄狮少年》围绕醒狮比赛编织情节,打破了设立明确反派的创作思路,将人与人的意志冲突转换为人与现实的深层冲突,聚焦留守儿童阿娟及其舞狮团队,如何打破生活的桎梏,继而实现梦想。该片叙事的创新,一则体现在突破了二元对立的情节模式,丰富了戏剧冲突的表现形式;二则通过构置人与外部环境的冲突,增强了对现实的透视力度;三则没有使阿娟在比赛夺冠后,获得奇迹般的人生转轨,而是让其继续在城市打工,以反套路的方式,实现了对现实主义更深层的书写。《长安三万里》则丰富了故事的讲述形式,通过节度使高适的视角,叙述了诗仙李白的一生。高适漏夜被迫向程公公追忆友人的小情境,与李白一生所构成的大情境,一张一弛间构成了叙述的戏剧性,为叙事赋予了多层次的美感。

总体上讲,当前“国漫电影”能够较好实现从物质性、非物质性的中华传统文化中汲取故事题材,在解构本事、补作续本、架空重写三条进路上探索故事可能,并使之统一于完整而紧凑的故事结构中。在此基础上,未来的“国漫电影”还应充分拓展创作思维,开掘新的故事述本,从审美维度创新故事的讲述形式与情节模式;在创新重构经典故事的过程中,关注故事世界内部不同文本间的联系性、自洽性,避免为了建构情节奇观而使故事滑入历史虚无主义的泥淖,全面提升“国漫电影”叙事的艺术质量。

三、人物创作:经典形象的当代新变

“艺术的形式就是诉诸感官的形象”[6],人物作为电影文本中塑造的最直观形象,在参与故事、传达主题、识别作品等方面具有重要意义,因而人物层面的“两创”实践同样不可忽视。与脱胎于中华传统文化的前作述本相比,在“两创”精神的烛照下,根据角色类属的不同,近年来“国漫电影”中的人物塑造大致呈现出平民性、辩证性、时代性的趋向。

(一)核心人物的平民性书写

相较于原型故事中具备法力、出身名门,带有强烈个人英雄主义色彩的核心人物,当前“国漫电影”倾向于对此类角色进行“祛魅”处理。为核心人物赋予高强的神力、高贵的出身,是原型故事从“力量”增强的维度塑造具有崇高感、英雄气的核心角色的惯常思路。

“国漫电影”对核心角色的改写,则是围绕“力量”的消解展开。一方面,削弱核心角色的神力,诸如《西游记之大圣归来》中失去法力,将“我管不了”挂在嘴边的孙悟空;《姜子牙》中被贬凡间失去神力的姜子牙;《新神榜:杨戬》中天眼受损,沦为赏银捕手的杨戬。通过对人物原始神性的解构,使角色从无所不能的“神”还原为有所不能的“人”。另一方面,为核心角色赋予普通的家庭出身,乃至身体缺陷,《风语咒》中双目失明、与母亲相依为命的郎明;《新神榜:哪吒重生》中作为哪吒的转世,托生在底层平民家庭的李祥云;《雄狮少年》中父母常年外出务工的阿娟,都是颇具典型性的核心形象。身份与身体层面的向下处理,也为人物带来了受贫穷、被欺辱的生活经历。

在两种塑造思路的提挈下,“国漫电影”中的核心角色,实现了从超凡英雄到普通凡人的转向,人物所带来美学体验也由此发生改变:从被瞻仰的崇高性变为可接近的崇高。塑造视点的下移,也使核心人物的成长超越获得了更为普适的社会性意义,建构起一种更为具体可感的新英雄主义。正如《雄狮少年》的主题曲《无名的人》所唱的那样:“致所有顶天立地却普通平凡的无名的人。”

(二)两极人物的辩证性演绎

在既有的神话思维与故事模式中,“天庭”“师尊”等称谓往往象征着绝对的权威,以及毋庸置疑的正确性。然近年来相当一部分“国漫电影”,尝试通过人性弱点的移入,对权威形象进行重写。诸如《姜子牙》中利用狐族一统三界,而后将之赶尽杀绝的元始天尊;《新神榜:杨戬》中为保自身地位和金霞洞,欺骗杨戬兄妹镇压玄鸟的玉鼎真人;《哪吒之魔童降世》中幽禁龙王、排挤异族的天庭,它们作为权威的象征,均在当前“国漫电影”的文本实践中,显现出一定的负面色彩。这一处理方式,与中国现当代文学中“弑父”“审父”的主题具有相似之处,指向现代主体对绝对权威开展的自觉反叛、理性思考。

在人物光谱的另一极,“国漫电影”在塑造以九尾狐妖、东海龙王为代表的反派角色时,则有意在“暗”的底色中,适当加入部分“明”的侧面,如为角色的从恶设置悲剧性的前史、可被理解的动机。对反派人物适度的悲剧化书写,在询唤主体原初的善良本心,呼应儒家性善论主张的同时,也丰富了反派人物的审美意涵,增加了故事的戏剧性张力。

无论是对权威形象的降维解构,还是为反面人物注入悲情元素,“国漫电影”在塑造位于善、恶两极的人物时,都有意采纳辩证的书写方法,突破二元论的平面思维,在善恶互见中生成立体生动的圆形人物。进而打破在前作述本中不断被巩固的定势与成见,借人物之变传达出辩证的反思精神与创新意识。

(三)女性人物的时代性重塑

由于“国漫电影”所取材的经典小说、民间传说多诞生于封建社会的文化语境中,作品自身天然存有一定的历史局限性。女性角色塑造的边缘化、评价的负面化,是其中典型的文本表征。对此,“国漫电影”基于当前男女平等的主流价值观,对女性形象进行了时代性的重塑。

一者,为女性角色赋予社会身份与职业能力,以摆脱古代父权社会对其进行的身体与意识形态操纵———《哪吒之魔童降世》强化了原始故事中被忽视的哪吒母亲的存在,为之设定了与丈夫一起斩妖除魔的女将军身份,且殷夫人举止豪迈、行为果敢,有力反拨了古代女子温柔贤惠的刻板印象。《白蛇:缘起》中的小白则肩负着刺杀国师的任务出场,其自身也并非依附阿宣的柔弱蛇妖,反而拥有着相当出色的职业能力。

二者,尝试在作品中对千年来的女祸史观进行直接或间接批判。女祸史观,意指“以女子为祸的观念解读历史,阐释古代王朝的存废兴衰”[7]的认识模式,其根植于古代父权制社会下男尊女卑的性别价值观以及命定论意识中。士大夫以男性视角记述国事的历史现实,也为其推广与深化提供了外部条件。“国漫电影”的创作者依托对女性主体的深度关照,借助相应的情节设计,尝试对古已有之的“女祸论”思想提出质疑。如《新神榜·杨戬》中婉罗在骊山烽火台追忆周幽王烽火戏诸侯的旧事,正面感叹“什么都是女人的错”。再如《姜子牙》通过对狐妖、妲己等反派女性角色的辩证性解构,在叙事的隐性进程中暗示了商朝灭亡的真正原因。

“国漫电影”中对女性形象的重塑,充分体现了“两创”实践在继承之外的另一个重要侧面:对中华传统文化中不符合当代中国国情、中国人价值理念的部分,按照时代发展的新要求进行扬弃。

四、主题创作:圆融统一的意蕴生成

如果说叙事主要聚焦文本内容,那么主题作为文本内容的核心,探讨“国漫电影”的主题呈现,也是叙事话语分析中不可或缺的环节。情节与人物作为叙事话语中的显性符码,围绕这两个层面开展分析,类属于从表层话语范畴探讨“国漫电影”的“两创”实践。与此同时,“两创”研究也需从显性过渡到隐性、从表层话语走向深层话语,从而为外显的文本现象找到内在的阐释意义。

(一)家与国的同构

首先,“国漫电影”的叙事主题,聚焦在家与国的同构上。从“家”这一维度上看,近年来“国漫电影”对伦理亲情多有强调,在具体的文本实践上,常将主要人物的行为动机扭结在拯救亲人、为亲报仇上。如《风语咒》《新神榜:杨戬》中“救母”的主线故事;《新神榜:哪吒重生》中以妹妹致残、父亲去世作为李云祥觉醒的激励事件;《雄狮少年》则以父亲重伤,作为阿娟行动线中的重要转折点;《哪吒之魔童降世》更是彻底解构了原始故事中“反抗父权”的主题,将李靖塑造为宁愿与子换命的温和慈父。与古代叙事作品中“家庭”的意涵不同,“国漫电影”中的家庭不再强调成员间的秩序性,而是注重表现成员间的情感性。这契合着当代中国观众重视伦理亲情的审美心理,对接着社会主义核心价值观中的“和谐”范畴。

在“国”的维度上,“国漫电影”中表现家庭成员的遇险或遇难,常伴随着整个村子、城市陷入危机。换言之,主人公所在“小家”面临的问题,也是由一方百姓所构成的“大家”共同面临的问题。而“小家”问题的纾解,也指向着“大家”危机的化解。“小家”与“大家”命运的同频共振,与中国人积淀于传统文化中的家国同构意识遥相呼应。

要而言之,“国漫电影”中对家国主题的呈现,转化于中华传统文化中———亲情维系“小家”的稳定,是家国一体在微小之处的实践;“小家”与“大家”命运的休戚与共,是家国同构在宏观层面的表现。这对于促进当代家庭的和谐安定、培育当代中国公民的家国情怀,具有积极的时代性意义。

(二)身与心的一体

自我主体意志的突显,构成了“国漫电影”的另一个重要主题。肯定人的主体价值是人类进入现代社会后普遍关切的价值议题,彰显人文主义精神也是主流文艺作品理应秉持的艺术要求。且当前许多“国漫电影”的取材底本,存在相当的命定论思想与落后的封建意识,因而需对原始故事的主旨意涵进行重构。

遵从本心、质疑权威、逆天改命构成了“国漫电影”中人物获得自我意识的几种途径———《大鱼海棠》中,爷爷告诉椿要听从内心的声音;《风语咒》《白蛇2:青蛇劫起》中的主人公均选择与自身的执念抗争;《姜子牙》中始终坚守本心,挑战元始天尊权威的姜子牙甘心来到人间悟道;《哪吒之魔童降世》《新神榜:哪吒重生》中的哪吒,则践行着“我命由我不由天”的反叛精神。这些作品中的核心人物,均彰显出强烈的主体性。

主体性的表述,虽然取自西方哲学,但与中国古代哲学中注重本心的理念殊途同归。以儒家思想作为文化切片,可以发现其在两千年来的发展中,逐渐确立了一套完善的“自我”观。在身心关系的层面,强调身心互渗、身心一体;在人与世界关系的层面,主张“自我”的转化是“世界”转化的基础[8]。故在讨论“国漫电影”中与主体精神有关的主题时,一方面要看到其同西方思想的借鉴关联,另一方面更要看到其对中华文化自身的继承转化。若西方文化语境下的主体性,是一种以身心自由为追寻的“外向型”存在;那么,中国文化语境下的主体性,则是一种以身心涵濡为理想的“内向型”存在。

可以说,近年来许多“国漫电影”强调核心人物主体意志的主题选择,既是摒弃传统文化中的消极成分,同时也是以传统文化为方法,从中寻找修复性的积极内容。由此将故事主题与人类普遍的价值追寻相对接,在民族性与世界性的交集上确认作品立意。

(三)主与次的共生

纵览近年来“国漫电影”作品的主题生成,对伦理亲情的表现、对主体意志的突显,是其中两个较为普遍的主题。强调伦理亲情,与中国传统文化中家国同构的思想密切相关;强调主体意志,与中国哲学“返求本心”“身心一体”的认识方式密切相关。

除却聚焦于上述两者的主题呈现,部分“国漫电影”也从中华优秀传统文化、中国当代社会生活中,挖掘并转化与自身故事相匹配的思想主题。前者如《风语咒》中郎明的生存理想是对古代侠客精神的继承;《姜子牙》《新神榜:杨戬》里的主人公均彰显出心怀天下苍生的民本意识;《长安三万里》中的诗人们则深切秉持着儒家入世、向上的价值意识。后者如《小门神》在老神仙与老馄饨店的境遇互文中,传达“求变”的时代命题;《深海》以参宿与南河互相救赎的故事,对当代抑郁症群体进行纾解与抚慰;《雄狮少年》借留守儿童阿娟的成长,对中国千万个“阿娟们”进行鼓励与关照,并借醒狮这一具有中国特色的文化符号,唤起观众的文化认同感,弘扬爱国主义精神。

综合来看,当前“国漫电影”的主题传达,以伦理亲情、主体意志为焦点,以优秀传统文化、当代社会生活为创新支点,呈现出两点开花、多元辐散的总体特点。

(四)天与人的合一

对天人合一的探讨,与以上几对范畴相比较为特殊———其并非单一“国漫电影”文本所聚焦的主题,而是近年来“国漫电影”集群间显现出的总特征;其不再是对叙事文本主题的关注,而是转向对叙事美学的考察。

天人合一作为中国美学的基本精神,天与人的圆融统一,首先体现在故事世界观的架构上。《大鱼海棠》中人间海底与神界天空相连的宇宙结构;《大护法》中花生镇居民的生命养料寄存于天地的规则设定,均一定程度上体现了天与人的共生。其次,体现在人物的成长觉悟上。《风语咒》中郎明体察到“我即是自然,自然即是我”;《新神榜:杨戬》中杨戬劈山放出被镇压千年的玄鸟,都在言说着人对自然规律的顺应与尊重。再者,体现在故事结局的处理上。大团圆作为当前“国漫电影”普遍采纳的叙事策略,并非意味着古典悲剧精神的消解,而是在人道与天道从失衡到平衡、从动荡到稳定的复归中,传达中国人追求和谐圆满的审美理想。最后,体现在对意象的运用上。《白蛇2:青蛇劫起》中被赋予人性,会打鼾、会嬉笑的小灯笼,彰显出寄情万物、物我无间的天人思想;《雄狮少年》中,阿娟攀登擎天柱前,画面中出现的木棉花空镜也并非闲笔———“浓须大面好英雄,壮气高冠何落落”(《木棉花歌》陈恭尹)的木棉,清初以来被人们发掘出与英雄气概的联系,片中反复出现的木棉花意象,与故事新英雄主义的主题彼此呼应,其中折射出的意象性思维,指向着人与自然异质同构的生命美学观。

天人合一的美学精神,也衍生出中国独特的形神观。通过对作品的细读,可以发现其主要体现在“国漫电影”文本间对死亡做出的相似阐释与表现上。形与神作为生命的一体两面,在该认识的烛照下,许多“国漫电影”中的死亡都被赋予了身灭、神灭的双重意味。《大鱼海棠》中负责存放灵魂的如升楼,《白蛇:缘起》里小白对“我们也都会形神俱灭”的担忧,《新神榜·杨戬》中已与玄鸟之气化为一体的沉香之母杨婵,《风语咒》中以身体化为粉末,随后灵魂聚合升空的方式呈现人物死亡的形式,这些相近的文本实践,皆以直接或间接的方式,肯定了形与神彼此二分也互为统一的一体化理念。显现着“国漫电影”对中华传统文化细腻、能动的再转化。

五、结语:“国漫电影”创作展望

以中华传统文化为考察主轴、以代表性文本为研究对象,能够发现近十年来“国漫电影”的创作主体能自觉秉持“两创”原则,在情节建构、人物塑造、主题呈现中形塑中国风格、彰显中国气派,总体上形成了稳中有进、破中有立的叙事文本特征。

未来“国漫电影”的高质量发展,既要把握好两个面向的平衡———第一,民族性话语与世界性话语的平衡。坚持以中国文化立场为中心,避免作品成为由中国文化符号堆叠起来的他国想象,也避免作品成为自说自话的单向文本。第二,守正与创新的平衡。以对中华文化的正确理解作为创新的认识论前提,谨防后现代精神在作品中的诠释失度,一来避免作品中出现泛娱乐化的粗鄙趣味,二来避免作品因过度解构传统而出现的违背历史规律的虚无主义倾向。进而,对中华传统文化进行充分的创新性发展,丰富作品的题材来源、故事可能以及讲述形式,改善当前部分“国漫电影”中存在的情节同质化、叙述散乱化问题。要树立品牌意识,在推出单部优秀“国漫电影”的同时,注重作品间的体系化、连续性,在故事世界中不断容纳新形象、架构新关系、拓展新情节、诠释新主题,打造“封神宇宙”“西游宇宙”等故事品牌,为识别动画电影中的“中国学派”贡献特色鲜明的文本标志。

注释

[1]盘剑.中国动画的概念更替与艺术演进[J].美术观察, 2021 (1): 14-16.

[2]尹岩.动画电影中的“中国学派”[J]. 当代电影, 1988 (6): 71-79.

[3]《文化部关于加快文化产业发展的指导意见》发布[EB/ OL]. 中国政府网, 2009-09-29, https: / / www. gov. cn/ gzdt/2009-09/29/ content_ 1429997. htm, [2024-6-5].

[4]习近平.在文艺工作座谈会上的讲话[N]. 人民日报, 2014-10-15 (002).

[5]新闻出版广电总局出台措施鼓励国产动画片发展[EB/ OL].中国政府网, 2013-07-17, https: / / www. gov. cn/ gzdt/2013-07/17/ content_ 2450127. htm, [2024-6-5].

[6] (德)黑格尔.美学(第1卷) [M].朱光潜译,北京:商务印书馆, 1979: 87.

[7]张菁.中国古代女祸史观的源流———从“牝鸡之晨”到“嬖幸倾国”[J].社会科学战线, 2013 (11): 71-77.

[8]黄俊杰.先秦儒家身体观中的两个功能性概念[J].文史哲, 2009 (4): 40-48.