“框”与“框”的解体

摘 要 在西方绘画艺术历史演变中,“画框”是“绘画空间”的隐喻,它是视觉知识和视觉观念的产物,同时也是视觉观念和视觉语言的生产者。在这个“框”内生成的绘画语言中,存在一种由“深度秩序”和“平面秩序”两种视觉思维活动构成的结构性张力,这种张力不仅是西方绘画语言体制形成和变化的驱动力,也是“绘画空间”形态特征和蜕变的标记。

关键词 阿尔贝蒂之窗;绘画空间;绘画语言;空间观念

Abstract: In the history of Western painting art, “frame” is a metaphor for “painting space”, which is the product of visual knowledge and visual concepts, and meanwhile it is the producer of the two. In the painting language generated within this "frame", there is a structural tension composed of two visual thinking activities, “depth order” and "plane order", which is not only the driving force for the formation and change of the Western painting language system, but also the marker of the morphological characteristics and transformation of “painting space”.

Keywords: Alberti’s window; painting space; painting language; spatial concept

为了去发现在自然物体遮蔽下人们无法察觉的事物,为了描绘出它们的形象,绘画工作需要同时利用想象力和手头技法去明晰地展现不实际存在的画面。同所有抽象理论一样,绘画应当被尊崇为王,并以诗歌加冕。

——琴尼诺·琴尼尼(Cennino Cenini, 1360—1427)[1]

将绘画从一种工匠技艺推上人文艺术圣坛,是15世纪新人文主义者共同的抱负和理想,也是文艺复兴绘画继希腊雕塑、罗马建筑之后成就又一座艺术高峰的时代动力。琴尼诺·琴尼尼的这段话中透露出两个重要的观念:首先,绘画是以想象力与技艺相结合的创造性(展现不实际存在的)活动;其次,绘画具有与逻辑和修辞学等同的抽象思维。他的著作《艺匠手册》(Il libro dell’arte)[2]和切萨雷·里帕(Cesare Ripa, 1555—1622)[3]的《里帕图像手册》(Iconologia)[4]都是将绘画技能的专门经验推向绘画艺术专门知识的努力。画家马萨乔(Masaccio, 1401—1428)[5]对透视的早期实践和建筑师布鲁内莱斯基(Filippo Brunelleschi,1377—1446)[6]透视装置的发明(见图1),最先将几何学和光学知识导入绘画的视觉观察和表达领域。直到阿尔贝蒂(Leon Battista Alberti,1404—1472)[7]的《论绘画》(De Pictura),在这些前人的实践探索基础上,运用“感官化智慧”[8],以数学逻辑将空间几何与视觉感知机制相统一,在理论上造就了一个产生深度视幻觉的视觉技术系统,这不仅实现了绘画在二维基材上对三维视像的表现,而且,以同一逻辑贯通了视觉的空间感知与空间想象力。“(阿尔贝蒂)建议画家将平面的图画想象为‘透明的,像玻璃’……甚至‘打开的窗口’”(His advice to painters to think of the picture plane as “transparent and like glass”……or even “an open window”)[9]。这是因为,一个类似窗口的“框空间”,是实现空间感知与空间想象的视觉等效编码(Visual equivalence coded)的必要前提。后人将这一视觉范式称为“阿尔贝蒂之窗”(Alberti’s Window)。

一、“阿尔贝蒂之窗”“框”与“绘画空间”

“阿尔贝蒂之窗”是15世纪人文主义艺术观念留给欧洲最重要的视觉文化遗产之一,直到今天它依然在意识的深层影响着我们观看的方式和表达的思维逻辑,它不仅创造了西方文艺复兴传统绘画语言的基本形式,还构造了这一语言体制的基本结构,可以说,从文艺复兴直到现、当代绘画,任何一次语言形式或观念的变化都脱不开与这扇“窗”的关系。正因如此,阿尔贝蒂的《论绘画》被视为西方现代绘画艺术理论的源头。

“阿尔贝蒂之窗”在语言上的最初表述,源自阿尔贝蒂所著的《论绘画》第二卷:“在准备作画的表面上绘制一个我想要的尺寸的矩形,将其作为一扇敞开的窗户,透过它可以看到被画的对象”[10],但其完整的含义则是一个置入一种特定的视觉装置——透视法——之后的“视窗”(Visual window)。

被口语化(colloquialism)抑或被术语化(terminalization)了的“阿尔贝蒂之窗”包含了两个层次的内容:其一,作为实现其视觉幻象所必需的技术系统(a technical system);其二,作为线性视角总体概念的隐喻(a conceptual metaphor)。如果前者是视觉装置中的“纱屏”(veil),为实现视觉幻象的技术创新,后者则是对视觉观念的更为哲学化的表达[11]。

在阿尔贝蒂的二百多年后,英国(爱尔兰)哲学家乔治·贝克莱(George Berkeley, 1685—1753)在他的《视觉新论》(An Essay Towards a New Theory of Vision)中,研究了人在二维的视网膜上所反映的(外界物体和空间的)二维图像何以获得第三维(深度)感知的问题。他称其为视觉的“深度知觉”,并归因为经验作用下的思维“联想”机制所致,故而贝克莱断言,视觉对象并非外在于观察者的心灵,而是在观察者的心灵之中[12]。在我看来,贝克莱的这一表述,并非要否定客观世界的存在,而在于阐明,我们对外部世界认知的视觉感知结果是建立在我们意识之中的。“视觉对象”不仅作为感知的个体素材存在于意识中,而且由素材之间“联想”关系构建为结构系统,进而,以一种默会的知识形态指导人们进一步的视知觉。在这一视角下,“阿尔贝蒂之窗”在本质上是一个空间观念的产物。

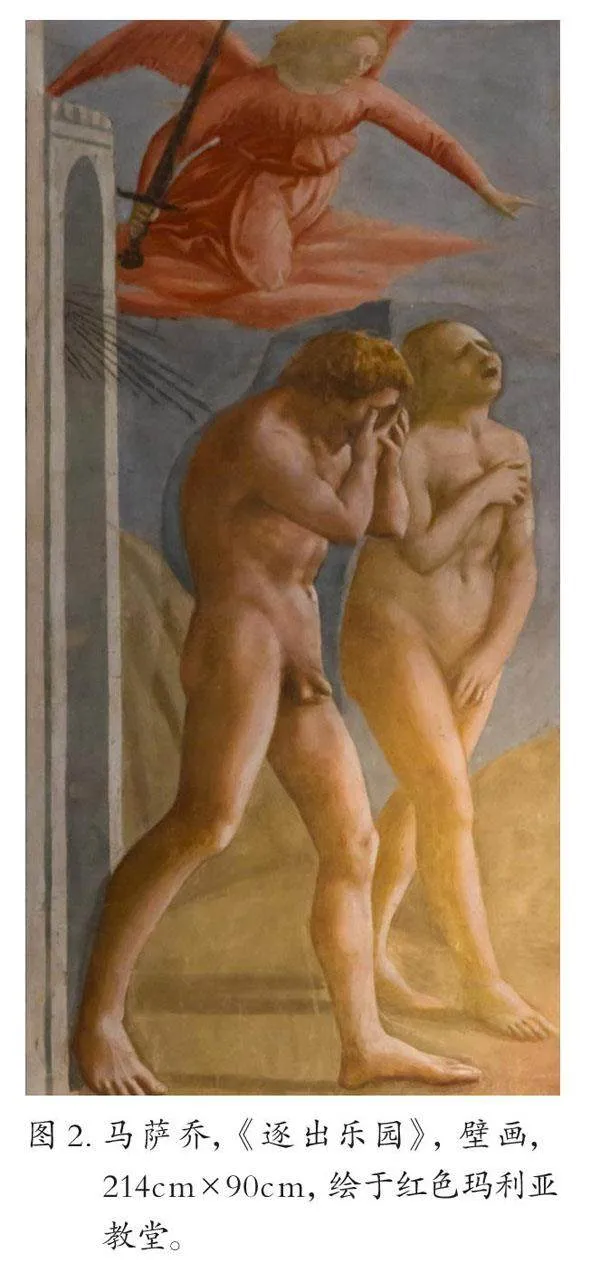

阿尔贝蒂理论所依据的两个重要实践都深刻地触及视觉与空间的观念。其一,在画家马萨乔为佛罗伦萨红色圣玛利亚(Santa Maria del Carmine)教堂中的布兰卡奇礼拜堂所作的壁画《逐出乐园》(见图2)中,亚当和夏娃走出乐园进入人类的世界,他们用手遮挡住自己的眼睛和身体,似乎意识到被我们所注目,这意味着画中的人与我们处于同一空间,因而,从观念上,画中的人或物不再是墙壁上的二维图像,而存在于我们视觉感知空间中。其二,布鲁内莱斯基透视装置中的纱屏(见图3),在技术上将三维物体和空间转变为在视觉上具有纵深感的二维影像,这正是在三维空间观念框架中视觉思维“联想”机制的作用结果。正如贝克莱所指出,画面基材是二维的,视网膜也是二维的,那么,要在知觉中获得第三维度——深度,就需要与触觉经验和运动觉经验的关联才可能获得。

在视觉中,这种经验的关联并不像色相与温度感的联觉(如红、蓝色与暖、冷的联觉)那样可以在一个孤立的对象上实现。我们在透视画面中得到的空间的“深度知觉”,事实上是一种经验关联作用下的空间视幻觉,这种视幻觉不是由某个孤立的视觉对象产生的,而是在一个完整、封闭的空间单元中,在所有在场的物体间相互的参照关系中形成的。这种视幻觉在视觉感知中的稳定性要求透视画面与周边空间相隔离,需要在一个独立封闭的视域中才能有效实现。阿尔贝蒂的“窗”,就是提供了这样一个封闭的视域,以明确的边框将参照关系限定在一个独立视域范围之中。

“窗”的概念源于建筑,窗在建筑内部为视觉开辟了通往外部空间的可视通道,同时,也限定了可视的范围。相对于视觉与空间的关系而言,如果在同一视域中,“窗”与其所在墙面的关系相当于两个空间的嵌套,其中“窗”框内作为较小的空间要在视觉中以独立的情景嵌于墙面之中,就需要一个完整封闭的边界与墙所在的空间相分隔。阿尔贝蒂借用“窗”来比喻画,正是因为窗与墙的空间分隔,符合了他的画对独立空间的根本需求,即创造一个“视觉之窗”的需求。这便使“窗”与“框”的意义合二为一了。

“阿尔贝蒂之窗”是一个多层次“窗”与“框”的叠合,包括“视窗”(Visual window)、“纱屏”(veil)、“构图”(composition)和“画框”(frame)(见图4)。文字中“窗”与“框”都具有范围的属性。而在人的视觉机制中,则包含着多种层次和性质的视觉“范围”。其中,“视野”和“视域”分别在生理和物理层面限定了视觉有效范围,而“视窗”不同,它是主观的,非物理或纯生理的,反映在意识中,是以注意力构成的范围,是在“视野”或“视域”范围中关注度集中的部分。“视窗”是先决的,引导和决定着透视工具“纱屏”在视点与目标对象之间的位置选择。此时,“视窗”无形的框被外化为可见的“纱屏”的框,在写生绘画中作用为“取景”,将意识中选择的目标对象锁定在与视点的空间关系中。但是,在欧洲,文艺复兴时期的写生,主要用于获取和研究创作所需的素材(或人物,或物品,或场景),在此后将所有的素材置入作为作品的画面中的过程,是在“构图”的框中进行的。这个框与纱屏具有了不同的意义,纱屏的框是运用透视的方法“汲取”物体可视面(a plane which is seen)[13]的图像范围,而构图的框是为“输出”,是在想象力驱动下将诸多可视面重新构建画面设置的范围,前者基于观察,后者赖于想象。

但是,阿尔贝蒂的“构图”并非无约束的自由创造,而是在透视法为规则的视觉空间逻辑之中的创造。15世纪佛罗伦萨的新人文主义者所主张的,是要将知识、理性、修辞学与创造性智慧一起注入绘画之中,透视法的几何空间秩序与历史叙事的空间想象,正是在构图环节中得以充分融汇的。事实上,画框是画面的视点由画者向观者转移的标志。画家所有创作过程终结在画框之中,它标志着最终为欣赏者提供的完整形态。

至此,我们可以看到,“阿尔贝蒂之窗”是一个包含了绘画创作从采集到运用、从虚构到实现全过程思维活动的空间领域,它运用透视法的唯一视点,通过这四个框内不同的视觉思维活动的连贯性作用,生成一个将创作者与观赏者视角完全重叠的视觉叙事空间领域。这是一个有别于物理空间(物质上是二维的),但在视觉感知上又完全符合物理空间视觉特征的空间领域,这是一个在文艺复兴时代专门为绘画艺术而创造,并只为绘画艺术而存在的空间,我们因此而称之为“绘画空间”(painting space)。

二、“绘画空间”与人文主义的视觉制度

“阿尔贝蒂之窗”不仅是“绘画空间”形式框架在理论上的缔造者,还为它构造了一整套包含严密技术逻辑(透视法)、自由意志(构图修辞)和绘画审美理想(Istoria)[14]相统一的视觉语言表达及评价体系。因此,所谓“阿尔贝蒂之窗”既是这个“绘画空间”的象征,也是这一视觉语言体系与这个“框”空间所构成的视觉思维机制的隐喻。

“在学术传统的顶端,阿尔伯蒂的《论绘画》呈现了图画‘语言’的张力引发的辩证法,它的解决方案将我们导向现代艺术的起点(threshold)。一种符号系统的描绘将视觉相似性原则制度化。”[15]

首先,“绘画空间”是建立在人的视觉感知基础上,是关于可见现实(visible reality)的。其中的透视法并非一个被置入的先验法则,而是新人文主义价值观念引导下的视觉实践与自然主义知识共同创造的。它遵循自然知识的逻辑,又以人的视觉感知经验的相似性为准则;它强调唯一视点的专制性,也强调物体几何与视锥几何的一致性,其视觉的空间观念与中世纪哥特式艺术之间最突出的区别是以“共时性”(Synchronicity)取代“历时性”(Diachronic)。这一观念层面的转变可以说是包括建筑、舞台和绘画艺术在内的文艺复兴艺术的经典形态建构的共同基础。就视觉方式来说,绘画和舞台都是透过“窗”观看。舞台的“第四面墙”(即所谓“台口”)的里面,就相当于画面。他们共同之处是,观看者的眼是从画面空间(也同样是舞台空间)的外面看里面,也就是说,看者的空间与被看的空间是两个不同时空属性的空间。看者坐在16世纪的剧场里,观看到的舞台上是5世纪罗马的故事,或者坐在萨尔斯堡家中的客厅里,观看到的画框中是阿尔卑斯山另一侧的威尼斯风景。文艺复兴的“绘画空间”和舞台空间都是要创造这样一个时空属性清晰、毋庸置疑的被看的空间,这个空间里所有的存在都必须符合那个空间自身的视觉一致性,否则我们把它叫作“穿帮”。但是,要在一个平面的绘画基材上实现这样一个“共时性”特征的视觉空间,首先需要的就是一个创造“深度感知”的视幻觉表现方法,这就是透视法作为这个语言体系第一构成成分的意义。透视法不仅要控制画面中人、物的轮廓(可视面),还包括将光影、色彩等可视元素都统一在单一视点的视锥几何秩序中。同时,这个“共时性”空间是由多元素组成的、具有特定审美意义的场景,所以它在平面的构图上还要讲究各部分间的比例、格局,这就是这一语言体系中的第二个构成成分,即平面秩序。这两种语言成分遵循共同的视觉统一性原则,“人们眼中的‘美’就是一个整体的各部分在逻辑上的一致,就是可以用数字表达的和谐比例,就是音乐创作中可以计算的节奏,就是人物与空间以及各子空间(Raumteile)的关系不出现矛盾。中央视角无非是把空间数字化,匀称无非是把一部作品的单个形式体系化。”[16]所谓“绘画空间”的视觉语言就是这样一套由多种知识和方法组成的、内部结构严密的、以视觉感知的主导性和视觉统一性为原则的视觉表达系统。这些都充分体现了15世纪新人文主义视觉观念的基本特征,故而,“绘画空间”是人文主义视觉知识和视觉观念的产物。

然而,“绘画空间”不只是一种被创造出来的视觉艺术范式,还是一种具有构造力的机制。它不仅是被视觉知识和观念所创造,同时还是视觉观念和视觉语言的生产者。

不妨说,“绘画空间”是一个以“框”结构为特征的视觉空间。从前面的分析中可以看出,在这个“框”空间内,由技术法则与审美追求统一而建构的绘画语言,具有一种与生俱来的结构性特征,在形式上呈现为两种视觉秩序,即“深度秩序”与“平面秩序”,它们分别依赖两种思维活动。一是由几何逻辑主导的透视法规则;二是由想象力支持的视觉修辞术,即“构图”。前者侧重空间深度的构造,思维偏重于具象模仿和实体性;后者更多注重平面关系的诗性营造,思维更倾向于韵律和节奏的抽象秩序。这两种思维活动都具有两种不同性质的内在驱动力。一种是数理性质,在画面中表现为可测度和可计算性,在“深度秩序”中,存在于空间几何、物体几何与视锥几何的视觉感知统一性关系中;在“平面秩序”中,存在于框内各部分之间的比例关系中。数理性质的思维活动,以数学演绎的逻辑驱动,是驾驭这两种秩序变化的逻辑基础。另一种是经验性质,经验与情感活动相关联,是诗性思维的动力,在画面中表现为人的主观与自由意志的驱动性,在“深度秩序”和“平面秩序”中都存在于综合感官经验联觉和直觉心理活动中,以感官和情感经验为主导。需要强调的是,不论在“深度秩序”还是“平面秩序”中,这两种性质的驱动力总是共存并相辅相成的。这是“绘画空间”中作为绘画艺术的语言机制区别于任何其他视觉语言或图像语言的根本性标志。

因为“绘画空间”中“深度秩序”和“平面秩序”之间并非仅仅是一个简单的空间维度区别,虽然它们被定义为两种空间图式,但在“绘画空间”中的意义,都是在视觉感知的层面产生的。

尽管与这两种视觉秩序相关的两种思维活动形式彼此相异,但被阿尔贝蒂运用“感官化智慧”统一在视觉相似性原则下,使绘画空间成为一个能够创造与真实视觉等效的视觉空间。在阿尔贝蒂《论绘画》中被胡珺译为“可视面”的“a plane which is seen”便是这个“感官化智慧”的化身。它将三维物体(object)转化为二维物象(image)的同时,保持三维物体的视觉感知特征,在以物象身份构造具象空间秩序的同时,还以图形身份营造韵律、节奏等抽象秩序。它不仅兼具二维与三维图像特征,还兼备具象与抽象的性质,正是这种特征和性质的多重性,使“可视面”在两种视觉秩序之间构成了“绘画空间”中绘画语言的结构性张力。这种张力不仅存在于上述所有视觉维度多重性的关系中,还存在于“绘画空间”的“框”与“可视面”的张弛关系之中。

三、“框”中语言张力的平衡与“绘画空间”的蜕变

“框”中“可视面”的视觉维度多重性关系和“框”与“可视面”之间的张弛关系作为两种不同的视觉张力,是“框”中绘画语言形式生成和演变的基本驱动力,也是绘画语言体制形成和变化的构造力。在“绘画空间”中这两种视觉张力的平衡反映为“深度秩序”和“平面秩序”状态的稳定和二者之间关系的和谐。这种张力对绘画语言形式和体制的作用机理是一个图像动力学命题。

在阿尔贝蒂的理论阐述中,“可视面”是物体在透视体系的视锥底部呈现在视网膜上的状态,在“绘画空间”中则是一个集三维和二维于一身的角色,换言之,所谓“可视面”在画面中既是表现三维和具象特征的“物”,又是画面中构造二维和抽象关系的“形”。在此,“物”与“形”的区别不在可视面上,而在我们的视觉态度中。对同一个可视面,当我们以“深度秩序”的意识看待时,它呈现为“物”,而以“平面秩序”的意识看待时,则呈现为“形”。

在视觉维度的多重性关系中,“物”与“形”的主导倾向决定绘画语言的具象与抽象特征;而“框”与“可视面”之间的关系中,“框”与“形”的关系以及“框”在语言中的角色和参与度是语言抽象性意义的标志。在这些视觉I/+YUSkXSIwFPjY6DPIPFKGvrl5pjwGP/GUaIR5uhqI=张力的复杂构成关系中,“深度秩序”和“平面秩序”分别是三维空间和二维空间在视觉中构成逻辑的外在形式,但在绘画语言的视觉思维中,并不能简单地以具象和抽象做性质特征的划分。

绘画语言作为广义的视觉语言之一种,是视觉意识和观念的产物。所谓具象与抽象也是一个视觉意识和观念的概念,是一种只反映在视觉思维中的意识活动。作为意识活动的视觉,就如同光,被它照射的对象永远是明暗面的统一体,而光与对象间的投射角度决定明暗面显现此多彼少的差距。虽然具象与抽象在形式特征和概念描述上呈对立关系,但在视觉意识和观念的对象中,从来都是一体的两面。因此,具象和抽象是视觉语言思维活动的两种共存的与生俱来的驱动力,两者间相互对立的作用所构成的张力塑造着视觉语言形态和结构及其在两极间变化的性质和特征。

从这一视角来看,人类所有书写、涂画等记录和表达方式,都是视觉意识的产物。在图像考古的视野中,我们至少在仰韶彩陶纹样、埃及图画文字和汉字书法中就可以窥测到这一张力的作用。在欧洲15世纪之前的图画或视觉艺术史中,画与文字的功能更为接近,呈现更多的符号特征和概念意义表达。因为这一时期人们的视觉意识不是建立在经验世界的图景之上,而是建立在理念和神的超验世界之上,主导人的视觉意识的空间观念是形而上的,与人的视觉对经验世界的空间感知经验不直接对应。因为符号或概念在视觉上是独立的,不需要特定的背景或感知条件,作为内容的“图”或“像”不被作为特定视角下的“可视面”,不存在“物”与“形”的矛盾。虽然也不妨出现在建筑墙面或器物表面上的框中,但这个框不具有特定的空间属性。换言之,15世纪之前欧洲的图画视界是以单一平面思维主导的,不具备那些视觉张力存在的条件。

文艺复兴绘画的伟大建树,就在于将绘画置入了一个与感知经验等效的“框”空间,即“绘画空间”。这个“绘画空间”中包含着自然主义空间观念与视觉感知经验之间、“深度秩序”与“平面秩序”之间、“物”与“形”与“框”之间、具象与抽象之间、数理逻辑与自由意志之间等等重重叠叠对立又共存的复杂关系,所有这些复杂交错的关系都是由两极对立的力构成的——这种多重集合的张力,即绘画语言生成和变化的动力。这一张力的任何一种平衡都呈现出一种语言风格化的面目,当某种平衡状态获得持续性稳定,就会转化为一种语言体制的构造性力量。

如果我们将“深度秩序”和“平面秩序”作为这种张力结构的两级置入西方绘画艺术史的整体图景之中,拉斐尔(Raphael, 1483—1520)和毕加索(Picasso, 1881—1973)便分别代表了这两级的端点,而自“绘画空间”诞生以来的近600年中的所有画家,几乎都是在这两级之间浮动的标点。波提切利(Sandro Botticelli, 1445—1510)尽管承认并接受阿尔贝蒂绘画理论的建设性,但在《维纳斯的诞生》(The Birth of Venus)、《春》(Primavera,见图5)中,长而悠扬的线条对犹豫的诗意的表现,显然是超越阿尔贝蒂所设定的那个“深度”与“平面”秩序平衡点和具象性约束的,是语言抽象性驱动力所推动的。在阿尔贝蒂100年后出生的埃尔·格列柯(El Greco, 1541—1614)[17]是另一个具有典型性的例子。他画中人体的比例都被明显地拉长,并在一种看似脱离地球引力的状态下向上升腾(见图6)。明显反映出他的人物作为“可视面”所承载的“形”的抽象性语义对“物”具象语义的压制力。卡拉瓦乔(Michelangelo Merisi da Caravaggio, 1571—1610)、伦勃朗(Rembrandt Harmenszoon van Rijn, 1606—1669)对光的戏剧化运用也同样是在深度与平面的错综关系中探索新的平衡。总体上看,从文艺复兴到巴洛克,这个张力平衡的支点在逐渐由“深度”向“平面”转移。

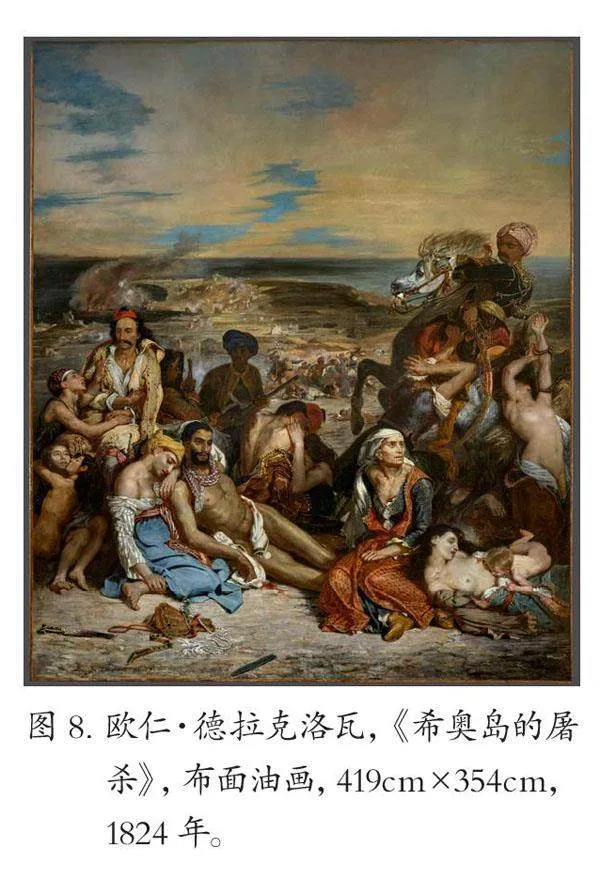

有趣的是,新古典主义旗手达维特(Jacques-Louis David, 1748—1825)和浪漫主义斗士德拉克洛瓦(Eugène Delacroix, 1798—1863),在艺术史叙事中代表着对这一传统语言体制截然相反的对立态度,但他们各自的主张、特色、风格也都是在推动这一张力的平衡支点向“平面秩序”的转移。达维特的《赫拉斯三兄弟的盟誓》(Oath of the Horatii,见图7)中被分级压缩的空间深度,男性人物体态中暗含的交叉直线和女性体态中瘫软的曲线,以及被充分整理和概括的轮廓线,都是对“形”的语义的强调;德拉克洛瓦以附着于笔触的色彩对具象形体的对抗,也是寻求一种强调运动感的平衡状态(见图8)。如果我们将从“深度秩序”向“平面秩序”的转变视为19世纪到20世纪欧洲绘画的变化的趋势,那他们二位在绘画语言上的实践,本质上都是对这个传统语言体制的动摇。

在文艺复兴传统绘画语言结构中,相对于“框”与“形”的关系而言,“框”中“可视面”上“物”与“形”之间(具象与抽象)的对立统一关系的平衡占据更为主导性地位。平衡这一张力的原则是突出深度秩序而弱化平面秩序的显性。这是因为,文艺复兴传统绘画空间的语言是以历史叙事为主体功能而建构的。因此,以视觉相似性为原则的“物”与“形”的多重性关系,是张力平衡的主体内容,“框”与“可视面”的关系同样遵循视觉相似性原则,并服务于“深度感知”的空间独立性。但必须阐明的是,“框”也同样在“平面秩序”中发生着作用,只是更多作为整体构图结构的框架,而不强调对“形”的结构语言的参与度。

20世纪在人文领域发生的最重要转变就是注意力从感知对象转向感知主体。这个转变带来了绘画语言体制内部关系的重构。因为“上帝死了”,上帝的故事也就不再是“绘画空间”的主题。叙事功能消退,叙事场景的空间深度也就失去了存在的必要性,构建空间深度秩序的透视法也就失去了价值。对观念世界的构造被感知世界的反应所替代。对外部世界的理解建立在对自身内部的认识上。因为这些内部的精神活动是无形的,因此,去物质性特征成为现代主义各流派绘画语言的普遍倾向,视觉感知相似性不再是原则,随之,在文艺复兴传统“构图”中那个“隐形”存在的“平面秩序”便上升为显性主体。非物质特征的“形”在绘画空间中取代“可视面”,“物”与“形”之间的视觉维度多重性关系亦不再发生决定性作用,甚至不复存在。“物”的形态与色彩都被从物的属性特征中剥离出来,成为抽象的“形”与“色”的视觉要素。画面不再具有“物”与“形”之间、深度与平面秩序之间的张力,而成为“形”与“形”、“形”与“色”或“色”与“色”所组成的形式结构关系。

至此,“框”在绘画空间中的角色发生重要的改变。在传统语言结构中,“框”对“深度秩序”的作用是视域的范围,而不是空间的范围;对“平面秩序”而言是可视面在平面组织中比例关系的依据。但在现代主义绘画语言功能中,不存在对深度秩序观照的必要性,因此,“框”的全部作用都体现在与框内各部分“形”之间的组织结构关系中。

这一语言功能层面的变化,在语言体制层面带来的是深度秩序与平面秩序之间张力的结构性转变。视觉感知经验相似性不再被作为张力平衡的原则,平衡的支点开始由深度秩序向平面秩序转移。乔治·修拉(Georges Seurat, 1859—1891)从印象派“未加整理的视觉印象”中重返“构图”,保罗·塞尚(Paul Cézanne, 1839—1906)摆脱唯一视点视锥几何的约束走向“形体”结构,亨利·马蒂斯(Henri Matisse, 1869—1954)将“构图”视为在画框中安排画家手中各种(形、色)要素的艺术,直至康定斯基(Wassily Kandinsky, 1866—1944)对形的内在精神性的追求和蒙德里安(Piet Cornelies Mondrian, 1872—1944)的对立的等势(equivalence of opposites)和“有意味的形式”等等,都是对这一转移过程中新的平衡支点的探索和实践。

如此,当那个建立在“视觉维度多重性”平衡关系上的视觉感知相似性原则主导,转向建立在“框”与“可视面”之间张弛关系的结构性原则,就意味着“绘画空间”语言张力的结构性变化导致了“绘画空间”质地的改变,即由“物”的空间变为“形”的空间,由描述性语言改变为结构性语言。

四、“框”的解体

从绘画语言体制结构性的视角来看,欧洲绘画艺术的历史可以被这样分段:15至19世纪是“绘画空间”结构的创建、语言体制的完善与制度化的历史;19世纪末至20世纪中叶,原有体制中结构张力的平衡被瓦解,“绘画空间”从一个以视觉感知相似性为特征的叙事空间,转变为一个以形式演绎为主调的结构空间。

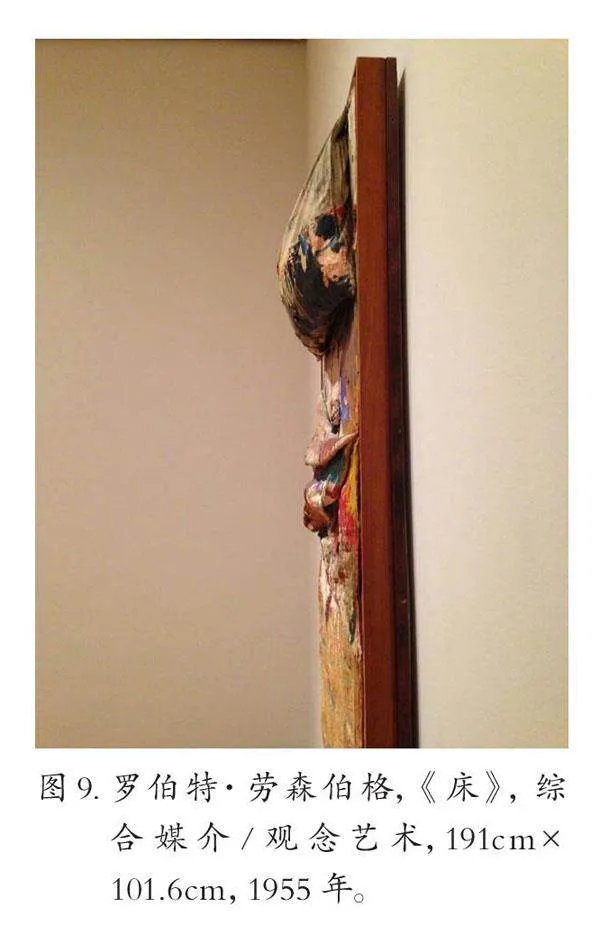

这个转变中有两个特征值得关注:第一,“绘画空间”之“框”是为“视觉感知相似性”而产生的,但“视觉感知相似性”的退场并没有带来“框”的消失;第二,“视觉感知相似性”在“绘画空间”语言体制中的主导性保持了500多年之久的稳定,其中只有风格性的变化。但这个以形式演绎为主调的结构空间在100年间充满了短暂而迥异的变化,且充满了强烈的彼此对立和排他性。这两个特征值得关注的是,它可能将我们的视野引申到20世纪中叶以后的视觉艺术领域。从前面的分析中可以看到,“绘画空间”中绘画语言的结构性张力的先天性源自“框”的存在,这可以被理解为20世纪绘画语言结构的剧烈变化并没有排斥掉“框”的原因。因为这依然是在“框”内的结构关系的变化。但是在20世纪60 年代以后的绘画中,对“框”的排斥却表现出明显的自觉意识,不仅抛弃了“框”,甚至画面中的内容可以“溢出”画面的范围,罗伯特·劳森伯格(Robert Rauschenberg, 1925—2008)和安塞尔姆·基弗(Anselm Kiefer, 1945—)的作品(见图9、图10)都是例子。

如果作为独立艺术形态的绘画,是以“框”为其语言结构完整性必备条件的,那么,当代绘画(这里指20世纪60年代以后的绘画)应被视为语言结构不完整的“绘画”,还是已不再属于绘画的范畴了?“绘画已死”是在20世纪现代主义初期既已被蒙德里安断言的,这一断言并非仅仅是站在抽象美学的立场对传统具象艺术语言的否定。在他看来,传统绘画(即“绘画空间”传统的绘画)是以沙龙生活和沙龙空间为存在条件的。代表贵族文化的沙龙社会将伴随公民社会的成长而消失,新艺术应进入公民生活,溶解在建筑、家具、服装和所有生活用品甚至公民生活中而构成一种全新的形态。这意味着“绘画空间”将作为沙龙艺术体制而被整体性否定。虽然他的断言并没有真正断送“绘画空间”,甚至他的形式美学还在之后成为现代主义绘画语言在“绘画空间”中演变的依据,但这一主张在半个世纪后的新现实主义和激浪派艺术思潮中表现得极为彻底。“架上绘画”(Easel painting)这个略带歧视性的新名词出现在此时期,就是指向被新思潮作为对立面的、以“框”为标志的“绘画空间”。这个潮流鄙视技巧和形式,厌恶描述,放弃概念,主张回归物体(object)、触觉(tactile sensation)和现场(scene)。这种直击感官的语言在“绘画空间”的语言体制中受到媒介的束缚,解放的途径是破“框”而出。更彻底的解放形式是装置、现场和行为,打破或溶解所有传统媒介之间的边界。“媒介”的复数media变为集合单数并非要在作品中排除物质性,而是在概念中排除物质种类的限定性。尽管至今传统绘画的基本形式(画布绷在内框上)仍被使用,但已不再被“绘画空间”的语言体制所约束,绘画语言的结构与装置作品无二,如阿尔贝托·布里(Alberto Burri,1915—1995)、安东尼·塔皮埃斯(Antoni Tàpies,1923—2012)(见图11、图12),甚至作品本身已不再被视为绘画而作为被包容在综合媒介艺术中的成分。

至此,我们反观20世纪现代绘画从文艺复兴传统语言结构中的蜕变,应看作“绘画空间”语言体制内部结构的一种代际更迭,还是“绘画空间”生命衰亡(走向终结)的过渡?如果将抛弃“框”的当代绘画包括在审视这一问题的视野中,似乎第二个推断更值得注目,因为,“绘画空间”是15世纪人文主义视觉知识和视觉观念的产物,文艺复兴的视觉观秉持人的视觉感知的主导性和视觉统一性原则。不论在牛顿之前还是之后,也不论是神学的还是自然科学的精神,都遵循着唯一真理的原则。文艺复兴的“绘画空间”与舞台的视觉结构都是依据共同的视觉和空间观念,为唯一真理的神圣盛景(sacred spectacle)的创造和传播而建构,是代表性文化的标准范式,因此是专权的宠儿,这就是这一语言体制500年稳定不变的根基。现代主义绘画100年五彩缤纷的嬗变,是“上帝已死”之后的景观。从形式逻辑上,语言张力平衡的支点由“深度”向“平面”秩序的转移是“框”空间内部结构关系的改变,但本质上,所有现代主义绘画的基本主张,都是对“统一性原则”的挑战。各流派在视觉观念上表现出的极端、偏执和排他性,新结构上平衡支点的动荡,恰恰反映了这一“框”中的体制结构在失去统一性原则后的整体性危机。如果将这种危机与当代艺术中“框”的消失相连接,现代主义绘画在体制性上动荡不定的状态,更像是“绘画空间”解体的预兆。因为,“框”的消失意味着“框”不再作为语言的参与者,那么,那个支持绘画语言生命的张力也就失去了存在的条件。沿着这一逻辑,即便绘画作为手段还继续在当代艺术语境中以某种形式存在,其语言体制的独立性是否也会随着“框”的退场而永远地消失?如同诸多其他艺术媒介一样,这是否就是集合单数媒介去类化艺术概念所预示的未来?

图片来源:

图1:https://editions.covecollective.org/content/brunelleschi-and-re-discovery-linear-perspective

图2:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Expulsion_from_the_Garden_of_Eden_Masaccio_Cappella_Brancacci.jpg

图3:https://www.meisterdrucke.cn/fine-art-prints/Albrecht-Dürer.html

图4:https://allsourcesarebroken.net/oms?field_source_year_tid=146

图5:https://en.wikipedia.org/wiki/Primavera_%28Botticelli%29

图6:https://en.wikipedia.org/wiki/El_Greco

图7:https://en.wikipedia.org/wiki/Oath_of_the_Horatii

图8:https://zh.wikipedia.org/wiki/欧仁·德拉克罗瓦

图9:http://introtowestern.blogspot.com/2014/11/robert-rauschenbergs-bed.html

图10:https://tobemagazine.com.au/anselm-kiefers-world/

图11:https://www.tate.org.uk/art/artworks/burri-sacking-and-red-t00787

图12:https://www.guggenheim.org/artwork/4037

[1]琴尼尼(Cennino d'Andrea Cennini, 1360—1427),受乔托影响的意大利画家,画家安格诺洛·加迪(Agnolo Gaddi)的学生。加迪师从其父塔迪奥·加迪(Taddeo Gaddi),后者师从乔托。

[2][意]琴尼诺·琴尼尼:《艺匠手册》,朱曼丽译,江苏凤凰美术出版社,2020。

[3]切萨雷·里帕(Cesare Ripa, 1555—1622),意大利肖像画家,曾担任红衣主教安东·玛丽亚·萨尔维亚蒂(Anton Maria Salviati)的厨师和管家,其著作《里帕图像手册》在17—18世纪的欧洲影响广泛。

[4][意]切萨雷·里帕:《里帕图像手册》,[英]P.坦皮斯特英译,李骁中译,陈平校译,北京大学出版社,2019。

[5]马萨乔(Masaccio,本名Tommaso di Ser Giovanni di Simone, 1401—1428),出生于佛罗伦萨,被誉为意大利文艺复兴四重奏(Quattrocento period of the Italian Renaissance)时期第一位伟大的意大利画家。根据瓦萨里的说法,马萨乔是同时代最好的画家,因为他善于模仿自然,再现了栩栩如生的人物和动作,并具有令人信服的立体感(Giorgio Vasari, Le Vite de' piu eccellenti pittori, scultori ed architettori, ed. Gaetano Milanesi, Florence, 1906, II, 287—288)。

[6]布鲁内莱斯基(Filippo Brunelleschi, 1377—1446),意大利建筑师、设计师、金匠和雕塑家,是文艺复兴时期建筑的奠基人。他最著名的成就是设计了佛罗伦萨大教堂的穹顶,以及在艺术中运用了线性透视的数学技术。

[7]阿尔贝蒂(Leon Battista Alberti, 1404—1472),意大利文艺复兴时期的人文主义作家、艺术家、建筑师、诗人、牧师、语言学家、哲学家和密码学家,其著作《论绘画》对后世艺术家产生了巨大影响。

[8]原文为“更为感官化的智慧”([意]阿尔贝蒂:《论绘画》,胡珺、辛尘译,江苏教育出版社,2012,第2页)。

[9]Eric Cameron, "The Depictional Semiotic of Alberti's On Painting, " Art Journal, vol. 35, no. 1 (Autumn, 1975): 25-28.

[10]原文为as an open window through which the subject to be painted is seen.[Leon Battista Alberti, On Painting, trans., John R. Spencer(New Haven:Yale University Press,1966).]

[11]Brendan Murray, "Alberti's Window: A Phenomenological Dilemma," Architectural Theory Review, 15(2), 138—148.

[12]贝克莱认为:“距离本身是不能直接为人所见的,因为距离是以其一端对着眼的一条直线,因此,它只能在眼底上投入一点,而且不论距离之为长为短,这一点总是不变的”(《视觉新论》第二节),认为“距离判断只是经验的结果”([英]贝克莱著:《视觉新论》,关文运译,商务印书馆,2017)。

[13]阿尔贝蒂在《论绘画》中将“可视面”解释为“棱锥体的底面”,也就是视觉棱锥体几何结构的底部(the base of this pyramid is a plane which is seen)。

[14]Istoria在《论绘画》中代表新人文主义的精神品质,而非仅仅是“古典题材”(the means and aim of humanist painting)。具体参见英文译注本导言。

[15]原文为At the head of the academic tradition, Alberti's On Painting enshrines the tensions of the "language" of pictures and initiates a dialectic whose resolution leads us to the threshold of modern art. A sign-system depiction institutionalizes the principle of visual resemblance. [Eric Cameron, "The Depictional Semiotic of Alberti's On Painting, " Art Journal, Vol. 35, No. 1 (Autumn, 1975): 25-28.]

[16][匈]阿诺尔德·豪泽尔:《艺术社会史》,黄燎宇译,商务印书馆,2015,第159页。

[17]埃尔·格列柯(El Greco,1541-1614),本名Doménikos Theotokópoulos,西班牙文艺复兴时期画家、雕塑家和建筑师。

作者简介:高迎进,南开大学文学院教授,研究方向为视觉与空间艺术理论和实践、综合媒材艺术和公共艺术。